大約6、7年前,台灣書市開始有規模地翻譯與自製非虛構作品,除了調查報導、研究紀錄之外,也包括許多圖像文學。這些奠基於真實歷史紋理的著作,飽富知識性及現代性議題的思辨,至今仍深受讀者喜愛與關注。不過,相近概念的作品若以「小說」形式呈現,或許因為文類本質帶有虛構的特性,在定位上總與非虛構作品存在著某種幽微的矛盾。

以小說《最後一個人》獲得「2021Openbook好書獎.年度翻譯書」的韓國小說家金息,透過殊異的寫作技藝與關懷視角,使其作品既具備小說的型式,又可視為時代的「證言」,深具獨特性與開創性。今(2023)年3月,金息應政大台文所之邀參與「台日韓作家研討會」,Openbook閱讀誌特別側記其訪台歷程,與讀者共享。

金息1974年生於韓國蔚山,畢業於大田大學社會福祉系,相當於台灣的社福系、社工系。雖然20多歲就在文學圈嶄露頭角,備受關注,但她同時也是執業的社工師,在社福機構工作過。閱讀《最後一個人》時,不難發現她在訪談倖存的高齡慰安婦時下過很深的苦功。金息坦言,這是一份需要相當耐心的工作,每次訪談往往都得耗時多日。除了有文學家的敏銳眼光,她也具有陪伴、協助高齡/身障者的社工專業。

在Openbook好書獎的獲獎評語中,學者陳允元讚許本作:「儘管是『小說』,其實是將受害者的言語、記憶乃至人生的碎片、以及因難以啟齒見光而匯聚成為『歷史』的『眾多的一個人』的個別經驗,透過小說的虛構技藝,重新組織結構。全書有312個註腳,微小卻醒目地附著於小說敘述之中,像是後設地提醒讀者它來自一段不堪回首的證言。小說以冷靜節制、高度詩性的語言寫就。既流暢地呈現慰安婦將創傷經驗投射於外部現實的象徵轉換,也與殘酷到難以逼視的國家暴力,共構產生極巨大的張力。」

在Openbook好書獎的獲獎評語中,學者陳允元讚許本作:「儘管是『小說』,其實是將受害者的言語、記憶乃至人生的碎片、以及因難以啟齒見光而匯聚成為『歷史』的『眾多的一個人』的個別經驗,透過小說的虛構技藝,重新組織結構。全書有312個註腳,微小卻醒目地附著於小說敘述之中,像是後設地提醒讀者它來自一段不堪回首的證言。小說以冷靜節制、高度詩性的語言寫就。既流暢地呈現慰安婦將創傷經驗投射於外部現實的象徵轉換,也與殘酷到難以逼視的國家暴力,共構產生極巨大的張力。」

➤慰安婦證言有如充滿沉默的密碼

同樣出席本屆「台日韓作家研討會」的韓國光云大學教授高明徹,致力將口述證言敘事理論化。他指出:「因為小說裡以各種慰安婦的證言內容為基礎,因此,金息的小說再現及其所具有的影響力,與以往的口述證言錄差不多。」

既然如此,為何讀者不直接讀證言錄,而必須透過小說的形式呢?首先,就算有學術成果的累積,證言取得後如何讓社會大眾共同理解,仍是困難的。其次,正因這是極端經歷的苦難證言,除了取得不易之外,意在言外或沉默不言的部分,也都會造成理解上的困難。

如同金息在演講時,引用普利摩.李維(Primo Levi)的大屠殺倖存者經典作《滅頂與生還》:「在回復記憶或向第三者講述故事時,他們喜歡跳過更痛苦的事件,而只停留在逆境中的幕間,或可以喘息的一瞬間,或是奇怪,或是放鬆的幕間故事上。痛苦的瞬間,不會輕易從記憶的儲存庫中,被召喚出來,而有著随著時間的流逝,變得模糊,變得失去輪廓的傾向。」高明徹在研討會上,朗讀了一段慰安婦「黃姓老奶奶」的證言:

胸前的刀……大鏡子一個……那天晚上……北方……是怎麼來到了這裡?……唱歌吧,跳舞吧……是怎麼來到了這裡?……惠美子姊姊……十七歲……八千子……清子……是怎麼來到了這裡?……はやくはやく(快點快點)……是怎麼來到了這裡?……紫色的洋裝……滿洲……摘木棉花……臺灣……算命說我會死……唱歌吧,跳舞吧……想念……大鏡子一個……請不要回信……十二歲……いち に さん し(一二三四)……唱歌吧,跳舞……蔚藍天空裡的飛機……我的心離開了……新加坡……仰光……秀子……昭子……澄子……雅子……時子……梅子……小綠……胸前的刀……從南方來了好多軍人……

這段舉例,讓與會者有機會一窺金息小說原始素材的模樣,由此思考將這些碎片小說化的艱難。高明徹指出,這段話的內容只在單字與單字之間,刪節號所呈現的證言,彷彿充滿了沉默。從資訊層面來說,這很難有任何證言的效果。然而,正因為充滿了「沉默」,證言具備了珍貴的「口述」價值,而寫作者更是必須投注心血,聆聽這些帶著沉默、有如密語暗號的口述文本。

➤見證者與寫作者的互相牽制

研討會第一日,金息以「鏡子前的女人們」為題發表專題演講。前半段,將情景假想為女人獨自對鏡的口白,她朗讀了慰安婦的證言片段,如:「爸爸,媽媽,我在滿州。這裡從早上開始就有軍人排隊進來。我快死了。」「臺灣、香港、海林、大連、上海、哈爾濱……」「橫根……606號注射劑……洞中的慰安所……山裡的慰安所……」「山津子……是全羅道女人。在天花板上吊了。」「把死去的女人帶到了山上丟棄了。好不容易用樹葉遮住了她們。」證言的碎片性,呼應了高明徹的研究。演講的後半段,金息則以精確的歷史時間、受難人數及倖存者現況等,簡述韓國慰安婦的景況。

在這場聚焦文學與疾病的作家研討會中,金息偏向把自己定位為慰安婦議題的見證者、分享者,而非寫作慰安婦文學的作家。她並不彰顯自己的寫作歷程與技藝,更希望忠實、客觀地傳達慰安婦的證言與現狀。

金息分享時語調和緩,從容堅定,冷靜而不帶情緒起伏,當講述到《最後一個人》時,她重視作品見證的特質,猶勝創作巧思。談及受訪者,她也表現出謙卑、晚輩的姿態,而非站在幫助者、創作者的位置。

「寫文章、小說,其實不是我幫助慰安婦奶奶找到被毀損的人權,而是因為傾聽她們的故事,寫下來,反而恢復了我自己作為人的人權或尊嚴。所以,她們對我來說,像天使一樣。」金息如此表示。

她提到,寫作時會出現兩個自我,分別是:聽她們說話、在她們面前的我,以及寫作的我。這兩個「我」,從寫文章開始就彼此角力:「我一直在牽制自己,會不會把奶奶的話扭曲或誇張了,為了製造起承轉合的結構,有沒有把她們的故事關在裡面?這兩個我一直互相牽制,可是牽制的力量也不能太大,兩方要做到平衡。」

➤我是你的證人:以「口述-對話」取代「文本-文本」

金息最初開始關心慰安婦議題,起源於一位慰安婦老奶奶突然出現在她眼前,講述自己20歲以前的人生,「因為慰安婦這件事,她的人生就這樣毀掉了,不能懷孕,在絕對的貧困中,徹底孤獨地度過一生。」本來只是出於對老奶奶的關心,後來金息決定將之納入寫作中。

「因為這不是普遍的經驗,是非常可怕的迫害,所以剛開始讀證言時,我不敢相信這是真實的,我懷疑是虛構的,怎麼可能發生這樣的事情?我只能再去尋找其他慰安婦老奶奶的證言,一直閱讀。我突然間發現,每個人的證言,互相幫對方當了證人,成為彼此的證人。」她說明。

高明徹認為,金息的小說之所以有別於過去的寫作,是因為她不再以「文本—文本」為中心,而是透過「口述—對話」的過程,參與了當事人充滿曲折的生涯史。透過「過程—文學」,凝視個人經驗中的時代困境,讓小說以「過程—真實」的再現感應力,對抗個別的、社會的、國家的沉默與封印。高明徹指出,金息的小說嚴厲批判了歷史理性層面完全不願去努力理解,慰安婦身心疾病(如性病、不孕、死胎、上吊……)所蘊含的殖民歷史的疾病。

與會的台灣小說家張亦絢也指出,金息小說的文學性,在作品成形的時候就已經決定了。金息小說語言對於慰安婦證言的移植與並置,不僅帶出對於慰安婦關懷的視域,在社會性的關係建立上,也前置了證言的意義,使作品在文學性與社會性的關係不致於彼此消磨。這是金息在創作的最上游就思考、決定的,而構成其文學性的重要部分即奠基於此。

探索大屠殺見證行為的《見證的危機》提到:「大屠殺見證並不缺乏證人的勇氣或深刻的情緒反應,而是缺乏對當時真實情況的整體認識的人性認知能力。」這深刻說明了,金息的小說以「過程—真實」處理證言,所達到的文學深度與批判力道。在此意義上,她成為了倖存者的見證。

見證使人了解到失落的親人不再復返,了解到生命正是一個未實現的希望,只是這次人感到不再孤立無伴,而是有人了解你,與你活過未實現的希望,這個同伴說:「我會在你失去我的過程中與你為伴。我是你的證人」。

—費修珊、勞德瑞,《見證的危機》

➤Never ending的故事

研討會上金息發表完專題演講後,與會讀者向她提問持續書寫歷史題材的動機。她意味深長地回覆:「我也常常對自己提問,為什麼一直要寫作這樣的題材、寫很多這樣的作品?我覺得當受害者為數眾多,且他們的生命與重大事件連貫時,故事是永遠不會結束的,像never ending的故事。」

此處never ending的意義,並非僅是敘事意義上的,更是現實參照上的。同樣的議題在大屠殺文學也再三提醒,倖存者與親人、後人或者亡者的遺族,因為難以回顧心理創傷,拒絕敞開心房,拒絕愛人,只能獨自在心中重演創傷,而讓精神傷痕以不同的形式發生在後代之中,成為無法完結的歷史事件。

金息在演講中也引述大江健三郎的《廣島筆記》,深思原爆受難者、在韓日本人妻的故事,無論韓國或日本都有相同的在戰爭後留下的創傷。她提到:「他們是不是隨著死亡而完全消失了呢?在肉體和精神上,根深柢固被埋下的創傷、疾病、羞恥心、殘疾,在他們死亡、消失後,仍像壞的遺產一樣,繼續支配和歪曲著留下來的子女生活,這樣的事例仍然很多。」

比如《最後一個人》提到寫到,在一手支撐起家中的慰安婦歸來後,父族長輩不交代隻字片語便自盡,完全不願意為之正名。又如好不容易有了後代的慰安婦,兒子在年屆不惑時突發精神病,醫生告知與母親懷胎時身染梅毒有關。這些難以預料的壞遺產,仍如幽魂縈繞。

「朝鮮人慰安婦以身心疾病強烈地告訴我們,日本帝國殖民主義的桎梏是現在進行式的歷史課題。」高明徹說明。

➤什麼是「受害者」?

雖然慰安婦議題在亞洲總是帶著對日本殖民的強烈批判,不過金息認為:「我並不覺得自己寫了很多歷史小說,這是屬於我個人的寫作,不管方法也好、策略也好,我是對『個人』感興趣的人。」

無論日軍慰安婦或者在韓日本人妻的故事,都帶給金息相同的悲傷,她提到:「她們(他們)在作為韓國人之前、在作為日本人之前,都是被賦予尊嚴的『一個人』。她們(他們)漫長的歲月裡,連自己是受害者的事實,都沒有意識到,抱著憤怒,在沉默中生活著。等到終於有機會打破沉默說出『我也是受害者』時,她們(他們)之中相當多人,已經離開了人世,不在了。」

金息提到,不管日本、韓國或台灣,其實都在持續面對這樣的問題,甚至在日本,這些戰爭的被害者,仍然沒有得到解答與解決。她追問自己,究竟什麼是被害者呢?她希望她的小說也有這樣的責任,提醒所有讀者:「這是作為人類,都要好好面對的問題。」●

|

最後一個人 最後一個人

한 명

作者:金息(김숨)

譯者:胡椒筒

出版:時報出版

定價:390元

|

|

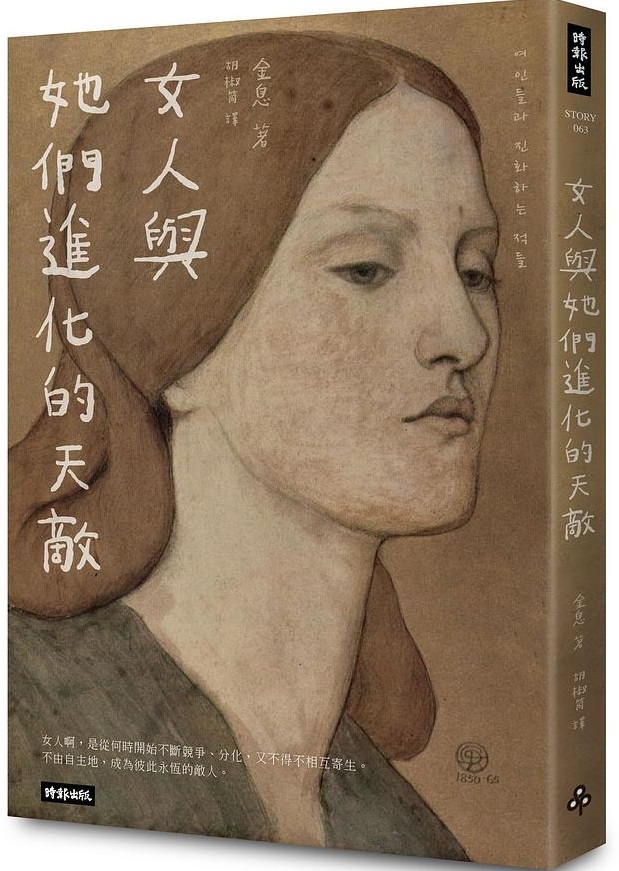

女人與她們進化的天敵 女人與她們進化的天敵

여인들과 진화하는 적들

作者:金息(김숨)

譯者:胡椒筒

出版:時報出版

定價:430元

|

Tags:

韓國小說家金息

大約6、7年前,台灣書市開始有規模地翻譯與自製非虛構作品,除了調查報導、研究紀錄之外,也包括許多圖像文學。這些奠基於真實歷史紋理的著作,飽富知識性及現代性議題的思辨,至今仍深受讀者喜愛與關注。不過,相近概念的作品若以「小說」形式呈現,或許因為文類本質帶有虛構的特性,在定位上總與非虛構作品存在著某種幽微的矛盾。

以小說《最後一個人》獲得「2021Openbook好書獎.年度翻譯書」的韓國小說家金息,透過殊異的寫作技藝與關懷視角,使其作品既具備小說的型式,又可視為時代的「證言」,深具獨特性與開創性。今(2023)年3月,金息應政大台文所之邀參與「台日韓作家研討會」,Openbook閱讀誌特別側記其訪台歷程,與讀者共享。

金息1974年生於韓國蔚山,畢業於大田大學社會福祉系,相當於台灣的社福系、社工系。雖然20多歲就在文學圈嶄露頭角,備受關注,但她同時也是執業的社工師,在社福機構工作過。閱讀《最後一個人》時,不難發現她在訪談倖存的高齡慰安婦時下過很深的苦功。金息坦言,這是一份需要相當耐心的工作,每次訪談往往都得耗時多日。除了有文學家的敏銳眼光,她也具有陪伴、協助高齡/身障者的社工專業。

➤慰安婦證言有如充滿沉默的密碼

同樣出席本屆「台日韓作家研討會」的韓國光云大學教授高明徹,致力將口述證言敘事理論化。他指出:「因為小說裡以各種慰安婦的證言內容為基礎,因此,金息的小說再現及其所具有的影響力,與以往的口述證言錄差不多。」

既然如此,為何讀者不直接讀證言錄,而必須透過小說的形式呢?首先,就算有學術成果的累積,證言取得後如何讓社會大眾共同理解,仍是困難的。其次,正因這是極端經歷的苦難證言,除了取得不易之外,意在言外或沉默不言的部分,也都會造成理解上的困難。

如同金息在演講時,引用普利摩.李維(Primo Levi)的大屠殺倖存者經典作《滅頂與生還》:「在回復記憶或向第三者講述故事時,他們喜歡跳過更痛苦的事件,而只停留在逆境中的幕間,或可以喘息的一瞬間,或是奇怪,或是放鬆的幕間故事上。痛苦的瞬間,不會輕易從記憶的儲存庫中,被召喚出來,而有著随著時間的流逝,變得模糊,變得失去輪廓的傾向。」高明徹在研討會上,朗讀了一段慰安婦「黃姓老奶奶」的證言:

這段舉例,讓與會者有機會一窺金息小說原始素材的模樣,由此思考將這些碎片小說化的艱難。高明徹指出,這段話的內容只在單字與單字之間,刪節號所呈現的證言,彷彿充滿了沉默。從資訊層面來說,這很難有任何證言的效果。然而,正因為充滿了「沉默」,證言具備了珍貴的「口述」價值,而寫作者更是必須投注心血,聆聽這些帶著沉默、有如密語暗號的口述文本。

➤見證者與寫作者的互相牽制

研討會第一日,金息以「鏡子前的女人們」為題發表專題演講。前半段,將情景假想為女人獨自對鏡的口白,她朗讀了慰安婦的證言片段,如:「爸爸,媽媽,我在滿州。這裡從早上開始就有軍人排隊進來。我快死了。」「臺灣、香港、海林、大連、上海、哈爾濱……」「橫根……606號注射劑……洞中的慰安所……山裡的慰安所……」「山津子……是全羅道女人。在天花板上吊了。」「把死去的女人帶到了山上丟棄了。好不容易用樹葉遮住了她們。」證言的碎片性,呼應了高明徹的研究。演講的後半段,金息則以精確的歷史時間、受難人數及倖存者現況等,簡述韓國慰安婦的景況。

在這場聚焦文學與疾病的作家研討會中,金息偏向把自己定位為慰安婦議題的見證者、分享者,而非寫作慰安婦文學的作家。她並不彰顯自己的寫作歷程與技藝,更希望忠實、客觀地傳達慰安婦的證言與現狀。

金息分享時語調和緩,從容堅定,冷靜而不帶情緒起伏,當講述到《最後一個人》時,她重視作品見證的特質,猶勝創作巧思。談及受訪者,她也表現出謙卑、晚輩的姿態,而非站在幫助者、創作者的位置。

「寫文章、小說,其實不是我幫助慰安婦奶奶找到被毀損的人權,而是因為傾聽她們的故事,寫下來,反而恢復了我自己作為人的人權或尊嚴。所以,她們對我來說,像天使一樣。」金息如此表示。

她提到,寫作時會出現兩個自我,分別是:聽她們說話、在她們面前的我,以及寫作的我。這兩個「我」,從寫文章開始就彼此角力:「我一直在牽制自己,會不會把奶奶的話扭曲或誇張了,為了製造起承轉合的結構,有沒有把她們的故事關在裡面?這兩個我一直互相牽制,可是牽制的力量也不能太大,兩方要做到平衡。」

➤我是你的證人:以「口述-對話」取代「文本-文本」

金息最初開始關心慰安婦議題,起源於一位慰安婦老奶奶突然出現在她眼前,講述自己20歲以前的人生,「因為慰安婦這件事,她的人生就這樣毀掉了,不能懷孕,在絕對的貧困中,徹底孤獨地度過一生。」本來只是出於對老奶奶的關心,後來金息決定將之納入寫作中。

「因為這不是普遍的經驗,是非常可怕的迫害,所以剛開始讀證言時,我不敢相信這是真實的,我懷疑是虛構的,怎麼可能發生這樣的事情?我只能再去尋找其他慰安婦老奶奶的證言,一直閱讀。我突然間發現,每個人的證言,互相幫對方當了證人,成為彼此的證人。」她說明。

高明徹認為,金息的小說之所以有別於過去的寫作,是因為她不再以「文本—文本」為中心,而是透過「口述—對話」的過程,參與了當事人充滿曲折的生涯史。透過「過程—文學」,凝視個人經驗中的時代困境,讓小說以「過程—真實」的再現感應力,對抗個別的、社會的、國家的沉默與封印。高明徹指出,金息的小說嚴厲批判了歷史理性層面完全不願去努力理解,慰安婦身心疾病(如性病、不孕、死胎、上吊……)所蘊含的殖民歷史的疾病。

與會的台灣小說家張亦絢也指出,金息小說的文學性,在作品成形的時候就已經決定了。金息小說語言對於慰安婦證言的移植與並置,不僅帶出對於慰安婦關懷的視域,在社會性的關係建立上,也前置了證言的意義,使作品在文學性與社會性的關係不致於彼此消磨。這是金息在創作的最上游就思考、決定的,而構成其文學性的重要部分即奠基於此。

探索大屠殺見證行為的《見證的危機》提到:「大屠殺見證並不缺乏證人的勇氣或深刻的情緒反應,而是缺乏對當時真實情況的整體認識的人性認知能力。」這深刻說明了,金息的小說以「過程—真實」處理證言,所達到的文學深度與批判力道。在此意義上,她成為了倖存者的見證。

➤Never ending的故事

研討會上金息發表完專題演講後,與會讀者向她提問持續書寫歷史題材的動機。她意味深長地回覆:「我也常常對自己提問,為什麼一直要寫作這樣的題材、寫很多這樣的作品?我覺得當受害者為數眾多,且他們的生命與重大事件連貫時,故事是永遠不會結束的,像never ending的故事。」

此處never ending的意義,並非僅是敘事意義上的,更是現實參照上的。同樣的議題在大屠殺文學也再三提醒,倖存者與親人、後人或者亡者的遺族,因為難以回顧心理創傷,拒絕敞開心房,拒絕愛人,只能獨自在心中重演創傷,而讓精神傷痕以不同的形式發生在後代之中,成為無法完結的歷史事件。

金息在演講中也引述大江健三郎的《廣島筆記》,深思原爆受難者、在韓日本人妻的故事,無論韓國或日本都有相同的在戰爭後留下的創傷。她提到:「他們是不是隨著死亡而完全消失了呢?在肉體和精神上,根深柢固被埋下的創傷、疾病、羞恥心、殘疾,在他們死亡、消失後,仍像壞的遺產一樣,繼續支配和歪曲著留下來的子女生活,這樣的事例仍然很多。」

比如《最後一個人》提到寫到,在一手支撐起家中的慰安婦歸來後,父族長輩不交代隻字片語便自盡,完全不願意為之正名。又如好不容易有了後代的慰安婦,兒子在年屆不惑時突發精神病,醫生告知與母親懷胎時身染梅毒有關。這些難以預料的壞遺產,仍如幽魂縈繞。

「朝鮮人慰安婦以身心疾病強烈地告訴我們,日本帝國殖民主義的桎梏是現在進行式的歷史課題。」高明徹說明。

➤什麼是「受害者」?

雖然慰安婦議題在亞洲總是帶著對日本殖民的強烈批判,不過金息認為:「我並不覺得自己寫了很多歷史小說,這是屬於我個人的寫作,不管方法也好、策略也好,我是對『個人』感興趣的人。」

無論日軍慰安婦或者在韓日本人妻的故事,都帶給金息相同的悲傷,她提到:「她們(他們)在作為韓國人之前、在作為日本人之前,都是被賦予尊嚴的『一個人』。她們(他們)漫長的歲月裡,連自己是受害者的事實,都沒有意識到,抱著憤怒,在沉默中生活著。等到終於有機會打破沉默說出『我也是受害者』時,她們(他們)之中相當多人,已經離開了人世,不在了。」

金息提到,不管日本、韓國或台灣,其實都在持續面對這樣的問題,甚至在日本,這些戰爭的被害者,仍然沒有得到解答與解決。她追問自己,究竟什麼是被害者呢?她希望她的小說也有這樣的責任,提醒所有讀者:「這是作為人類,都要好好面對的問題。」●

한 명

作者:金息(김숨)

譯者:胡椒筒

出版:時報出版

定價:390元

여인들과 진화하는 적들

作者:金息(김숨)

譯者:胡椒筒

出版:時報出版

定價:430元

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

【韓國小說家金息訪台】系列報導

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

延伸閱讀

評論》當代母性與歷史記憶的復原,評韓國小說家金息《女人與她們進化的天敵》與《最後一個人》

閱讀更多

2021Openbook好書獎.年度翻譯書》最後一個人

閱讀更多

人物》理解、抵抗或追求真相,非虛構或冤案寫作的意義:訪張娟芬談《流氓王信福》

閱讀更多