被稱為「萬獸之王」的獅子,長久以來被視為力量和王者的象徵,主導著人類的想像力。希臘神話中的尼米亞獅,是一頭刀槍不入的可怕巨獸,後來成為星空中的「獅子座」。埃及神話中,獅子被認為是聖地的守護者,會隨著法老王征戰沙場。在東方的歷史文化中,獅子則化身為護持宗教、王權和避邪的神獸。

兒童文學中的獅子也常常是重要的角色。《納尼亞傳奇》的獅子亞斯藍就是納尼亞王國的創建者;《綠野仙蹤》裡和桃樂絲結伴同往翡翠城的膽小獅,最終在魔法師奧茲的協助下,獲得了勇氣。迪士尼動畫《獅子王》將小獅子辛巴重返榮耀的歷程,演繹成生命成長史詩。

為孩子創作的故事,不再讓獅子令人心生恐懼,而是將獅子的力量導向正義,還為小讀者帶來歡樂。由露意絲.費悌兒(Louise Fatio)撰寫、羅傑.杜佛辛(Roger Duvoisin)繪圖的《快樂的獅子》,描寫一隻個性溫和的獅子,快樂的生活在美麗的法國小鎮動物園裡。有一天管理員忘了鎖上籠門,於是他決定進城回訪朋友,沒想到他四處打招呼,卻引起民眾的驚恐。這隻已然被馴化的獅子,最後由小朋友帶領回到動物園,一場騷動終於以喜劇落幕。

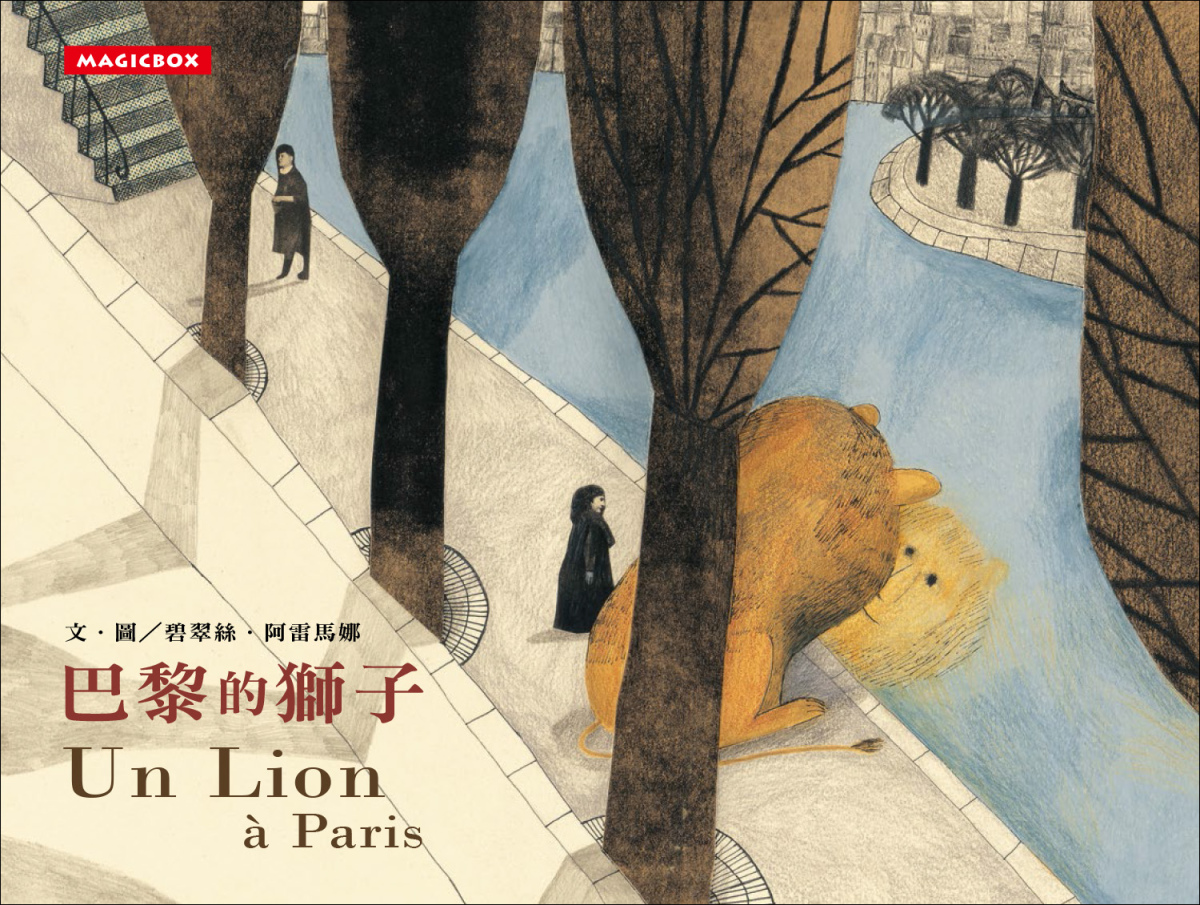

隔了半世紀之後,在碧翠絲.阿雷馬娜(Beatrice Alemagna)2006年出版的《巴黎的獅子》中,有一隻年輕、好奇而又孤單的大獅子,因為厭倦了草原的生活,他什麼行李也沒帶,就搭上火車來到巴黎。懷著不安的心情,他以為人們會害怕他、追捕他,沒想到似乎沒有人意識到他的存在。

如同《巴黎的獅子》開篇所言:「他決定出發去尋找一份工作,一段愛情,一個屬於他的未來。」1997年,24歲的阿雷馬娜帶著朦朧的青春夢想離開家鄉,孤身來到巴黎,這本書無疑是她當時的心情寫照。故事最後,獅子找到了幸福的居所,那麼阿雷馬娜又如何在陌生的城市裡找到屬於自己的位置?又如何在創作中尋得人生方向呢?

圖畫書作家阿雷馬娜於1973年5月10日出生在義大利波隆那。波隆那是一座擁有豐富歷史、藝術、料理和音樂的古都,不僅創立了歐洲第一所大學,自1963年起,每年還舉辦了國際級的波隆那兒童書展。阿雷馬娜的父親是位建築師、母親是心理學家,在充滿文化氣息的家庭環境中,她度過了由夢想、餅乾屋、旅行和發現所組成的美好童年。

波隆那這座城市孕育了阿雷馬娜的想像力。父母的朋友從各地前來參加童書展,經常留下各種語言的書籍在阿雷馬娜家。對不懂文字的小小孩來說,每本都是天書,但她卻對書裡的插圖看得津津有味。5歲時她就做出自己的第一本書,10歲之後,她開始參觀童書展。

書中各種充滿細節的圖畫、紙張的氣味,母親的手指翻閱卡爾維諾《義大利童話》的節奏、朗讀《格林童話》顫抖的聲音,《長襪皮皮》的紅色辮子,用過的記號筆的氣味,閃閃發光的封面,摺疊的紙變成了書頁,還有她對世界的渴望……阿雷馬娜在8歲就下定決心,無論付出什麼代價,將來一定要成為「小說畫家」。

青春期的阿雷馬娜開始學習文學,儘管她最想做的事只有畫畫,但家人鼓勵她在上藝術學校之前,先好好接受全方位的文化教育。高中時,她幾乎在所有課本上都繪製了插圖,只有這樣她才記得住課本裡的東西。她曾經為《奧德賽》畫了大半本插圖,還有為許多文本畫的插畫,都藏在她的抽屜中。

後來她選擇Urbino的工藝美術高等學院(ISIA)就讀,但這所學校主要教導的是平面設計、排版和圖形研究,讓一心想學習插畫和做書的阿雷馬娜非常失望。不過,在這裡打下的基礎,提供了一種完美的結構,讓她得以盡情表現饒富情感和表現力的視覺語言。

14歲時阿雷馬娜的畫作便已經和其他知名畫家在龐畢度中心聯展。她不斷透過閱讀大師的作品來自學插畫,尤其是她最喜歡的溫格爾(Tomi Ungerer)、林格倫(Astrid Lindgren)和羅大里(Gianni Rodari)三位大家。他們將卓越和冒險融為一體的創作,給予她無數的靈感。

1996年,阿雷馬娜參加法國蒙特勒伊書展的插畫比賽,獲得「未來插畫獎」首獎。隔年她搬到巴黎,此後10年,她靠著為龐畢度中心兒童電影院設計海報來支付房租。

一心想用文字和圖畫來說故事的阿雷馬娜,終於在1999年出版了第一本作品《匆匆忙忙的媽媽》(Une maman trop pressée)。那些大膽的筆觸、交錯的線條和模糊的痕跡,在在顯示出她在圖像上精心處理紋理的能力,和不受任何框架限制的自由美學。

2000年她出版《克拉拉的寶藏》,這本書的中譯本於2002年發行,是台灣讀者與阿雷馬娜的初相識。書中結合多元媒材的技法,運用拼貼、版印、筆刷和粉彩並置的圖像表現,風格非常鮮明。但最動人的是故事裡那個幾乎一無所有的女孩克拉拉,在有限中創造無限,為一群巴西貧民窟的孩子們帶來希望,一起走出困境。阿雷馬娜在故事中關注弱勢孩子的處境,並相信看似脆弱的小孩也有自立自救的力量。

在接下來出版的《我的愛》(Mon amour)中,她在多元材料的使用上又表現了不同風貌。書裡的插圖不是繪畫,而是用布料、鈕扣和針線縫製而成。其實阿雷馬娜不太會縫紉和刺繡,但她告訴自己,越是有侷限性,越值得挑戰。布料創造的幾何圖像與立體的質感,和用畫筆繪出的效果極為不同。

阿雷馬娜在閱讀羅大里、卡爾維諾和莫那利(Bruno Munari)的書籍中長大。這些義大利作家將日常與現實元素融入兒童故事,並將現實的一切變成不可思議的模樣,激發了阿雷馬娜瘋狂迷戀超現實主義。

上世紀90年代末期的法國比義大利更關注童書,雖然阿雷馬娜在義大利兒童文學的滋養下長大,她還是決定到巴黎追尋創作繪本的夢想。而闖蕩巴黎這件事本身就很超現實,離鄉背井的阿雷馬娜失去了所有的參考座標,她必須在這個陌生的城市一點一點的探索,重整生活且繼續向前。

所幸即使經歷了許多挫折,巴黎仍用最飽滿的愛接納了阿雷馬娜,也孕育了她的都市想像力。於是她以《巴黎的獅子》回報這個城市,並在後續的許多書中以巴黎為背景。

《巴黎的獅子》內頁(米奇巴克提供)

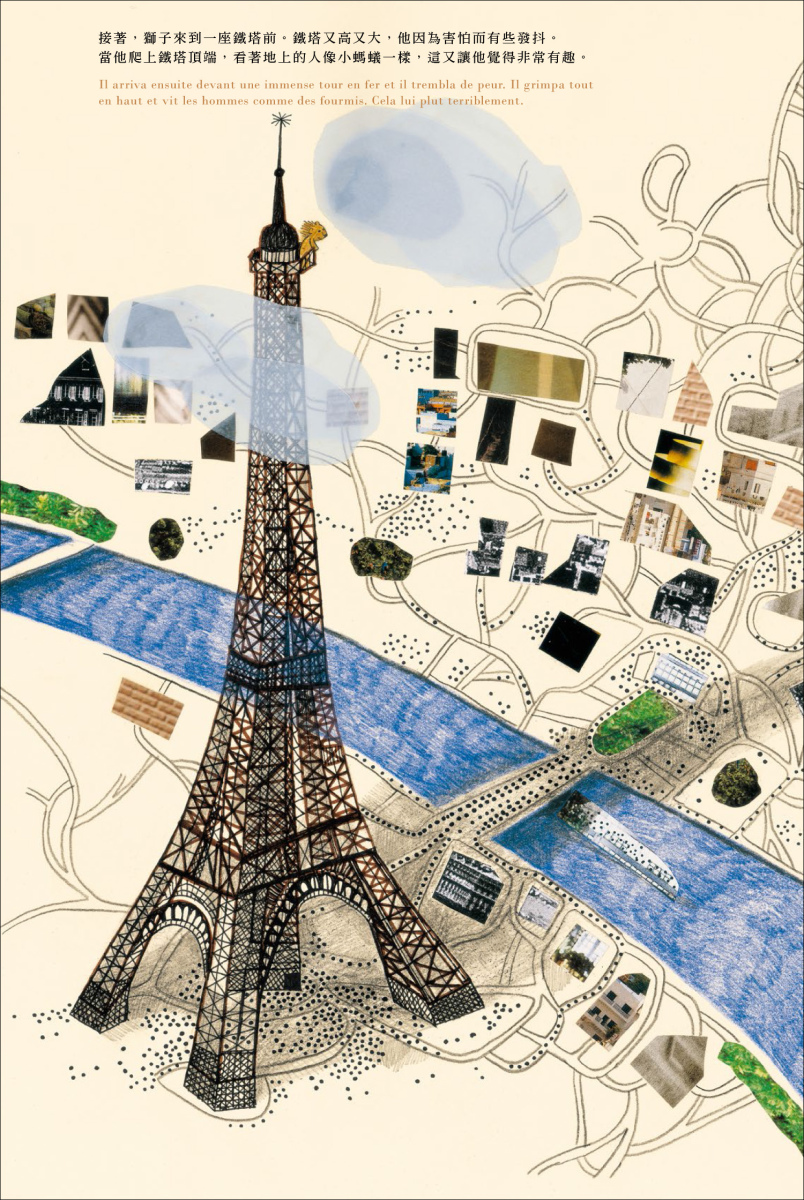

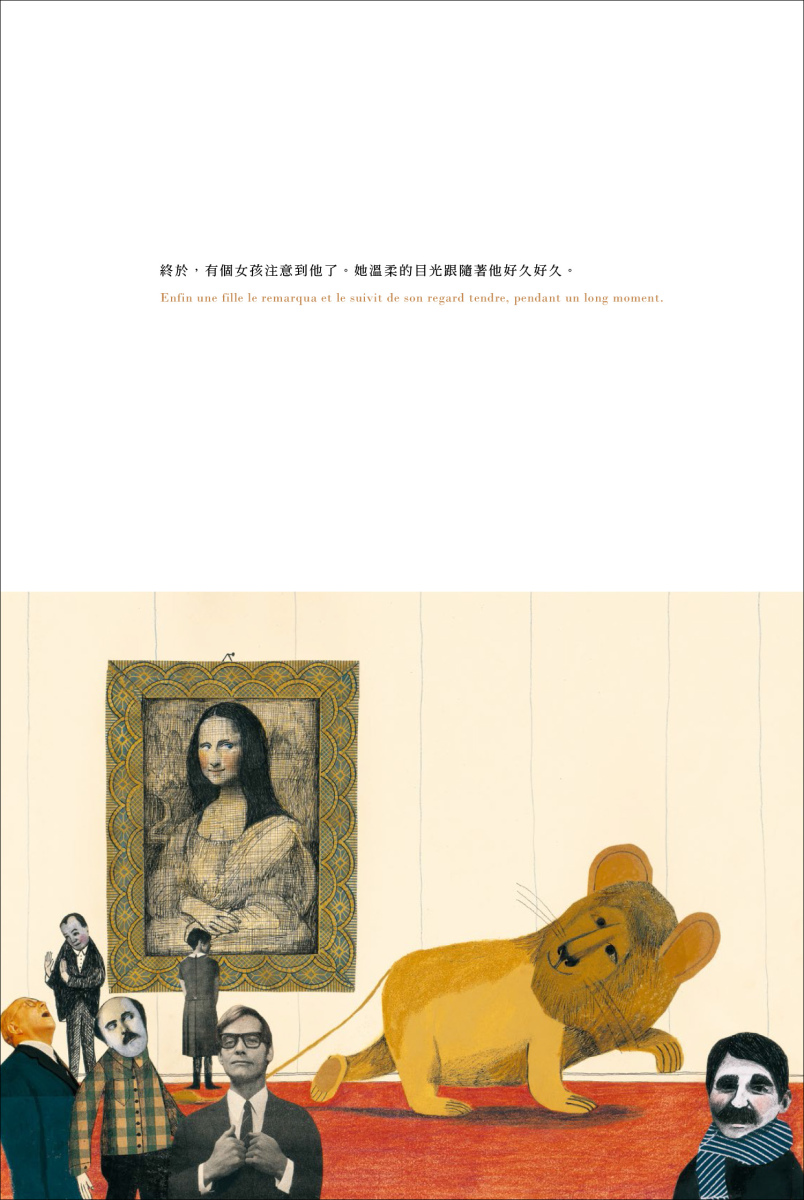

乍看《巴黎的獅子》,會以為這是一本城市導覽書,其實它更像是阿雷馬娜的自傳,那些隨著獅子漫遊經過的景點,都是她人生的足跡:她初到巴黎的第一站里昂車站,等候編輯的花神咖啡館,還有小時候全家搭過的塞納河遊船。當時爸爸要她和姊姊比賽畫艾菲爾鐵塔,她因為輸了而大哭一場,如今她用這本書的成功,作為甜蜜的復仇。

《巴黎的獅子》充滿超現實主義和達達主義風格的拼貼,但拼貼對於阿雷馬娜來說並不只是視覺語言的炫技,更是層層交織起的時間與記憶。不過當她的拼貼技法越來越得心應手,阿雷馬娜也意識到這是個陷阱,使得繪畫在她的圖像裡逐漸消失。她渴望用自己的雙手作畫,於是她使用速寫本,隨時記錄閃現在眼前的靈感。

《巴黎的獅子》內頁(米奇巴克提供)

她認為自己是個「故事講述者」,文字和畫筆都是她的工具。如果沒有先完成文字的架構,她就看不到圖像,畫作透過從文字中找到的力量而栩栩如生,所以一切都源自於文本。

在《孩子是什麼?》,阿雷馬娜深入思考童年,用富含詩意和哲理的文字,讓讀者反思孩子的奇妙之處,並表達對童年深切的敬意。書裡有很多不同孩子的肖像,安靜而有力的反映出孩子的特質、習性及他們的需求。這是她經過長期觀察、嘗試、尋找和練習後,才能在書中呈現出童年階段的不易,但同時又是充滿幸福的時光。這本書在義大利已經成為經典,幾乎是每個新生兒都會收到的禮物。

曾有讀者提問:「妳心中理想的童年是怎樣的呢?」阿雷馬娜回答:「對我來說並沒有所謂『理想的童年』,或者說我也不感興趣——若有所謂『理想的童年』,那會成為一種目標,達不到目標就會產生缺憾。我更在意的是『不理想的童年』,就像我書中的角色跟我自己的童年一樣。」

阿雷馬娜對孩子抱持強烈的同理心,在《猴男孩小宙》,她打破了32頁敘事的固定模式,用64頁的篇幅,娓娓道來一個像猴子般生活的男孩的故事,探究兒童的生命本質和自我意識的成長。這本書的圖像受到藝術家Ben Shahn的影響,不過善於自學的阿雷馬娜,總能在吸納這些影響後,不露聲色的內化成自己的視覺語言。

她對孩子有著深刻的迷戀,自創作圖畫書以來,她一直在和自己內心的孩子對話,當她成為母親時,感受到創作心態的轉變,《Bon voyage, Bébé!》是她第一個孩子出生後的作品,全書像一首輕盈的晚安曲,小寶寶帶著心愛物和爸爸媽媽的祝福酣然入夢。透過這本暖心之作,阿雷馬娜實現了和真實小孩的對話。

《Bon voyage, Bébé!》內頁(圖片來源:

阿雷馬娜官網)

《Bon voyage, Bébé!》內頁(圖片來源:

阿雷馬娜官網)

《Bon voyage, Bébé!》內頁(圖片來源:

阿雷馬娜官網)

在《神奇的胖胖-蓬蓬-小小》,阿雷馬娜化身為主述者,以第一人稱的口吻,講述5歲小女孩艾迪為親愛的媽媽四處尋找完美生日禮物的故事。這個故事靈感來自阿雷馬娜從小就為之著迷的《長襪皮皮》尋物情節。為了表現艾迪在尋找過程中拜訪的商家特色,她在世界各地旅行時,拍攝了各種美麗的商店櫥窗照片,故事則一遍又一遍推敲修改,前後至少寫了10遍。這本書經過6年的思考和兩年的扎實工作才完成。

這本書幾乎包含了阿雷馬娜所有作品的核心主題:旅行、離開、追尋以及接納自己。視覺上她希望透過輕盈的元素,來體現童年的輕鬆愉快,並展示幻想的氛圍。她使用螢光色來凸顯主角和毛茸茸的小動物——在日後的眾多作品中,阿雷馬娜圖畫的特徵之一,便是善用螢光色來表現對比或凝聚視覺焦點。

《神奇的胖胖-蓬蓬-小小》內頁,阿布拉教育文化提供

《神奇的胖胖-蓬蓬-小小》內頁,阿布拉教育文化提供

《無所事事的美好一天》是非常貼近阿雷馬娜內心的作品,也為她贏得最多獎項的榮耀。她因為親近的侄兒沉溺在電玩中感到悲傷,於是寫下一個孩子在失去遊戲機之後,卻在大自然發現了生機富饒的神奇世界的故事,及時提醒人們真實的、可觸的世界的快樂。

畫裡的森林並不是真實存在的場景,而是阿雷馬娜的心像。從波隆那、烏爾比諾、羅馬、馬賽到巴黎,她一直是個都市女孩,很少在大自然中體驗野外時光,卻也因此保有對自然完整純粹的嚮往與好奇,渴望與它對話並展示它。阿雷馬娜非凡的色彩和紋理,似乎能讓讀者在書頁間聞到潮濕的森林氣味,以及各種來自自然的感官觸發,創造出讓人療癒重生的奇境。

在《無所事事的美好一天》裡,缺席的父親為讀者留下不確定的疑問;而《哈洛史尼普波特前所未有最好的災難》故事中雖然雙親俱全,卻是一個功能缺失的家庭。阿雷馬娜藉由書中小男孩的視角,來打破親子疏離的僵固秩序。兒童和動物原始生猛的力量在書中宣洩到極致,雖然造成了騷亂,但最終解放了成人,孩子和父母同時獲得自由。

在創作這本書之前,阿雷馬娜不曾畫過這麼多動物,而且還要這些動物造成巨大的災難,這對她又是一次全新的挑戰。她為此深入詳盡的研究各種動物,畫出幾十遍的草圖。經歷這番考驗,她更能詮釋動物與兒童之間親密連結的文學主題,將動物角色擬人化的說故事技巧也更加成熟。

《哈洛史尼普波特前所未有最好的災難》內頁(阿布拉教育文化提供)

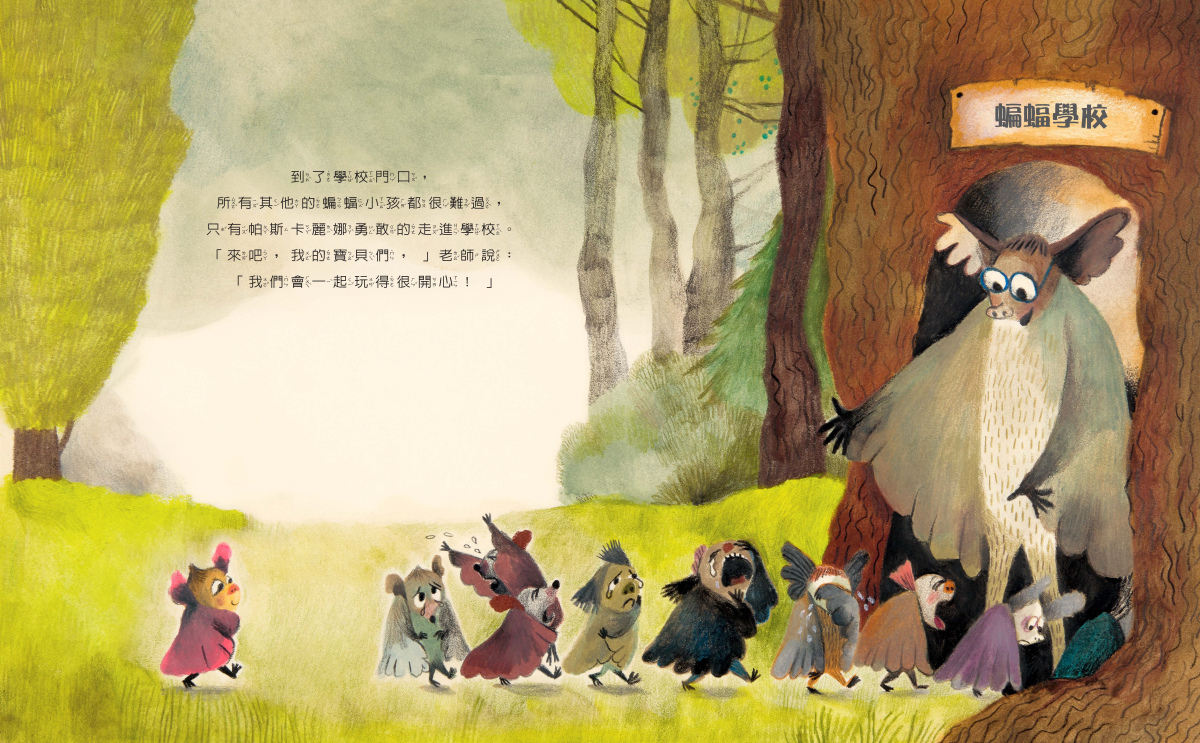

歷來的圖畫書中,以蝙蝠為主角的作品較為少見。阿雷馬娜的《永遠都不要》和《前所未有最棒的事》,選角上類似湯米.溫格爾,勇於選擇在日常中令人厭惡且危險的動物。小蝙蝠帕斯卡麗娜約莫幼兒園的年紀,阿雷馬娜曾提到這個角色有點像是她女兒的複製品,連故事都和她的女兒有關。這本書以不按常規的方式來看待孩子和成人的關係,獲得孩子們熱烈的迴響,將會繼續出版系列作品。

《永遠都不要》內頁(阿布拉教育文化提供)

經過18年之後,阿雷馬娜毫不畏懼推翻過去的自己,將《玻璃小孩吉賽兒》的文圖修改得更為精煉,於2019年發行新版。天生皮膚完全透明的吉賽兒,所有的想法都無法隱藏。這其實是當無法表達想法時,絕望的阿雷馬娜的自喻,隱藏著她年少纖細敏感的心情。

富有創意的阿雷馬娜效法莫那利在《霧中的馬戲團》使用描圖紙的手法,藉由描圖紙的透光性,映照出吉賽兒的單純明亮。因為在書中使用了描圖紙,頁面的變化更為複雜,創作者在構圖時的難度也更高。阿雷馬娜的技藝不是取悅讀者的手段,而是將故事內容和形式作了完整的結合。

《玻璃小孩吉賽兒》內頁(阿布拉教育文化提供)

接下來出版的《那些消失的事》,可以見到阿雷馬娜繼續進行描圖紙的實驗。她運用描圖紙視覺穿透的特性,加上翻頁帶動的變化,讓故事更流暢也更有趣。詩意的文字如珠玉,阿雷馬娜以光陰為隱形的線,串起她對時間流逝的喟嘆,最是人間留不住,或許消失的事物會轉換形式再回來,唯有「愛」是永遠恆定的座標。

在新冠疫情最嚴重的時候,世界似乎停止了運轉。和家人被拘限在巴黎公寓中的阿雷馬娜,看到窗外空蕩蕩的公園,擔心著孩子們會不會再也不能到公園玩耍。在令人抓狂的封鎖和不確定的風暴中,她進入了一種繪畫的恍惚狀態,色彩和感覺的傾瀉,傳達著她的希望和恐懼、夢想和回憶,在畫紙上創造出一個特別的空間。

瑞典詩人莎拉.史特瑞茲柏格(Sara Stridsberg)見到這些印象派式、沒有故事的公園圖像時,為之深深感動,決定用簡潔抒情的語言,為畫面增添連貫性。二位藝術家合作的《我們去公園》異常的安靜美麗,既是故事、也是詩歌,更是祈禱。2022年,波隆那書展因此書,特別頒發「傑出藝術家卓越獎」給阿雷馬娜,表彰她非凡的插畫才華:「出色的證明了藝術如何以既富詩意又啟迪人心的方式,毫無浮誇的呈現了一場全球性的危機。」

《我們去公園》內頁(阿布拉教育文化提供)

今年(2025)的台北國際書展,阿雷馬娜特別選擇這本對她深具意義的書,在中法雙語朗讀和音樂演奏的環繞下,為讀者即席作畫。第一次在這麼多人面前創作,她只能想像自己是在空無一人的工作室,來面對自己的緊張。現場的觀眾屏氣凝神,專注凝視阿雷馬娜如何將她情感的流動展現在大家眼前,見證並分享了藝術家最神祕的創作過程。

阿雷馬娜於2025的台北國際書展(張震洲攝影)

畫畫是為了翻譯某種情感的狀態。大疫期間,有段時期阿雷馬娜只想酣暢淋漓的盡情作畫,《永別了,白雪公主》的圖畫原本不是為了出書而創作,但是當編輯看到這些狂野驚人的圖像釋放出令人震懾的能量,立刻決定出版這本阿雷馬娜創作中獨樹一幟的作品。這本書不僅是視覺的饗宴,還顛覆了經典故事的敘事觀點,阿雷馬娜重新挖掘故事的深度和複雜,挑動了讀者的感官體驗。

永別了,白雪公主 Adieu Blanche-Neige/大塊文化 © 2021 Beatrice Alemagna / La Partie

永別了,白雪公主 Adieu Blanche-Neige/大塊文化 © 2021 Beatrice Alemagna / La Partie

永別了,白雪公主 Adieu Blanche-Neige/大塊文化 © 2021 Beatrice Alemagna / La Partie

對阿雷馬娜而言,繪畫是心智和身體的訓練,它讓記憶永遠都在流動。《我和我的小傷疤》表面看來是一個孩子的日常生活事件,跌倒了、結了一塊痂,在和痂共處的時光裡,他們變成了朋友,當痂離去後,反而有點悵然若失。逝者如斯,記憶的河流依然向前,不時在我們的生命中以不同的形式浮現。誰不是帶著隱形的傷疤踽踽前行呢?阿雷馬娜以高妙的文學隱喻,賦予時間旅程深刻的寓意。

《我和我的小傷疤》內頁(聯經提供)

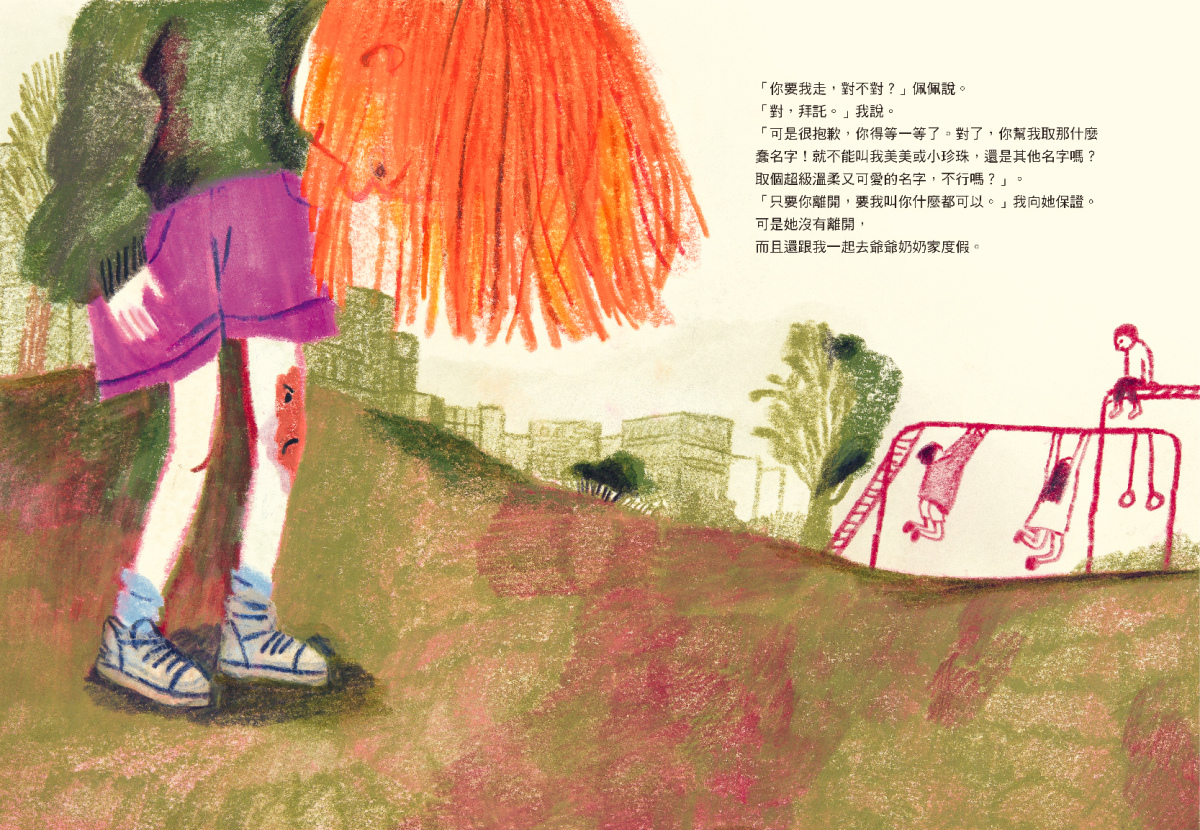

《泥巴殿下:泥巴國的公主》是阿雷馬娜的最新力作,她花了兩年時間完成這本書,光是主角「小雪」的型塑,就大約用了6個月時間,而為了泥巴國公主的造型,更不知畫過多少草圖。最後小雪的形像有點像亞洲人,這是她沒預料到的。她最初的構想就確定這本書要垂直呈現,經由長長的樓梯進入內心世界,就像《愛麗絲夢遊奇境》或《神隱少女》般,從一個世界進入另一個世界。

阿雷馬娜有個個性非常難搞的女兒,這個故事就是從她女兒身上得到的靈感。在這本書中,阿雷馬娜說故事的技巧越發圓熟。她將現實生活的家庭關係與幻想世界交織在一起,把情緒擬人化與具象化,幫助小讀者識別並思考自我的情感樣態。加上充滿想像力和戲劇性的情節,以及生動有趣的圖畫,所有的細節都是為兒童讀者精心設計,特別能引發小讀者的共鳴。

《泥巴殿下:泥巴國的公主》內頁,阿布拉教育文化提供

《泥巴殿下:泥巴國的公主》內頁,阿布拉教育文化提供

童書中英雄與反英雄之間的辯證,總是後者得到回報。阿雷馬娜書中的角色經常是未完成的、破碎的、失敗的和迷失的。她對筆下的事物充滿了愛,日常生活中的小事是偉大的史詩,她急於拯救還沒看到就隨時間消逝的事物,邀請讀者一起經歷從脆弱到修復的蛻變。

阿雷馬娜著迷於對比和矛盾的修辭手法,圖畫大膽、微妙又叛逆,不將自己侷限於某種特定的風格。她容許失誤的筆觸,視無聊和荒謬是詩意的,甚至歌頌錯誤的存在。混亂、天真和不循章法才是她講故事的信念。

在她的眼中,「美」是不規則、無法定義的概念。從醜陋、古怪、缺陷中都有可能見到天地的大美,為什麼要苦苦追求完美呢?唯有放棄執念,才能在不完美中找到真正的自由。阿雷馬娜的作品,以兒童的視角展現普世的人心,我們期待未來,她仍以最美麗和最不可預測的形式,創造出獨特的宇宙觀。●

阿雷馬娜(左)與本文作者莊世瑩。(張震洲攝影)

Tags:

BA1©Andrea Mantovani

書店裡有琳琅滿目的兒童圖畫書,那些深受小朋友歡迎的經典作品,都是怎麼創作出來的呢?來自不同國家和文化的知名圖畫書創作者,他們的作品為何具有吹笛人般的魔力,讓一代代孩童著迷?他們在童書的發展上有什麼貢獻,又為童書世界注入了什麼樣的新活水?

Openbook為喜愛圖畫書的大小讀者,精心規畫「兒童繪本大師」系列報導,每個月為大家介紹一位世界級童書大師,邀請讀者一起逛遊多采多姿的兒童圖畫書世界。

被稱為「萬獸之王」的獅子,長久以來被視為力量和王者的象徵,主導著人類的想像力。希臘神話中的尼米亞獅,是一頭刀槍不入的可怕巨獸,後來成為星空中的「獅子座」。埃及神話中,獅子被認為是聖地的守護者,會隨著法老王征戰沙場。在東方的歷史文化中,獅子則化身為護持宗教、王權和避邪的神獸。

兒童文學中的獅子也常常是重要的角色。《納尼亞傳奇》的獅子亞斯藍就是納尼亞王國的創建者;《綠野仙蹤》裡和桃樂絲結伴同往翡翠城的膽小獅,最終在魔法師奧茲的協助下,獲得了勇氣。迪士尼動畫《獅子王》將小獅子辛巴重返榮耀的歷程,演繹成生命成長史詩。

為孩子創作的故事,不再讓獅子令人心生恐懼,而是將獅子的力量導向正義,還為小讀者帶來歡樂。由露意絲.費悌兒(Louise Fatio)撰寫、羅傑.杜佛辛(Roger Duvoisin)繪圖的《快樂的獅子》,描寫一隻個性溫和的獅子,快樂的生活在美麗的法國小鎮動物園裡。有一天管理員忘了鎖上籠門,於是他決定進城回訪朋友,沒想到他四處打招呼,卻引起民眾的驚恐。這隻已然被馴化的獅子,最後由小朋友帶領回到動物園,一場騷動終於以喜劇落幕。

隔了半世紀之後,在碧翠絲.阿雷馬娜(Beatrice Alemagna)2006年出版的《巴黎的獅子》中,有一隻年輕、好奇而又孤單的大獅子,因為厭倦了草原的生活,他什麼行李也沒帶,就搭上火車來到巴黎。懷著不安的心情,他以為人們會害怕他、追捕他,沒想到似乎沒有人意識到他的存在。

如同《巴黎的獅子》開篇所言:「他決定出發去尋找一份工作,一段愛情,一個屬於他的未來。」1997年,24歲的阿雷馬娜帶著朦朧的青春夢想離開家鄉,孤身來到巴黎,這本書無疑是她當時的心情寫照。故事最後,獅子找到了幸福的居所,那麼阿雷馬娜又如何在陌生的城市裡找到屬於自己的位置?又如何在創作中尋得人生方向呢?

圖畫書作家阿雷馬娜於1973年5月10日出生在義大利波隆那。波隆那是一座擁有豐富歷史、藝術、料理和音樂的古都,不僅創立了歐洲第一所大學,自1963年起,每年還舉辦了國際級的波隆那兒童書展。阿雷馬娜的父親是位建築師、母親是心理學家,在充滿文化氣息的家庭環境中,她度過了由夢想、餅乾屋、旅行和發現所組成的美好童年。

波隆那這座城市孕育了阿雷馬娜的想像力。父母的朋友從各地前來參加童書展,經常留下各種語言的書籍在阿雷馬娜家。對不懂文字的小小孩來說,每本都是天書,但她卻對書裡的插圖看得津津有味。5歲時她就做出自己的第一本書,10歲之後,她開始參觀童書展。

書中各種充滿細節的圖畫、紙張的氣味,母親的手指翻閱卡爾維諾《義大利童話》的節奏、朗讀《格林童話》顫抖的聲音,《長襪皮皮》的紅色辮子,用過的記號筆的氣味,閃閃發光的封面,摺疊的紙變成了書頁,還有她對世界的渴望……阿雷馬娜在8歲就下定決心,無論付出什麼代價,將來一定要成為「小說畫家」。

青春期的阿雷馬娜開始學習文學,儘管她最想做的事只有畫畫,但家人鼓勵她在上藝術學校之前,先好好接受全方位的文化教育。高中時,她幾乎在所有課本上都繪製了插圖,只有這樣她才記得住課本裡的東西。她曾經為《奧德賽》畫了大半本插圖,還有為許多文本畫的插畫,都藏在她的抽屜中。

後來她選擇Urbino的工藝美術高等學院(ISIA)就讀,但這所學校主要教導的是平面設計、排版和圖形研究,讓一心想學習插畫和做書的阿雷馬娜非常失望。不過,在這裡打下的基礎,提供了一種完美的結構,讓她得以盡情表現饒富情感和表現力的視覺語言。

14歲時阿雷馬娜的畫作便已經和其他知名畫家在龐畢度中心聯展。她不斷透過閱讀大師的作品來自學插畫,尤其是她最喜歡的溫格爾(Tomi Ungerer)、林格倫(Astrid Lindgren)和羅大里(Gianni Rodari)三位大家。他們將卓越和冒險融為一體的創作,給予她無數的靈感。

1996年,阿雷馬娜參加法國蒙特勒伊書展的插畫比賽,獲得「未來插畫獎」首獎。隔年她搬到巴黎,此後10年,她靠著為龐畢度中心兒童電影院設計海報來支付房租。

一心想用文字和圖畫來說故事的阿雷馬娜,終於在1999年出版了第一本作品《匆匆忙忙的媽媽》(Une maman trop pressée)。那些大膽的筆觸、交錯的線條和模糊的痕跡,在在顯示出她在圖像上精心處理紋理的能力,和不受任何框架限制的自由美學。

2000年她出版《克拉拉的寶藏》,這本書的中譯本於2002年發行,是台灣讀者與阿雷馬娜的初相識。書中結合多元媒材的技法,運用拼貼、版印、筆刷和粉彩並置的圖像表現,風格非常鮮明。但最動人的是故事裡那個幾乎一無所有的女孩克拉拉,在有限中創造無限,為一群巴西貧民窟的孩子們帶來希望,一起走出困境。阿雷馬娜在故事中關注弱勢孩子的處境,並相信看似脆弱的小孩也有自立自救的力量。

在接下來出版的《我的愛》(Mon amour)中,她在多元材料的使用上又表現了不同風貌。書裡的插圖不是繪畫,而是用布料、鈕扣和針線縫製而成。其實阿雷馬娜不太會縫紉和刺繡,但她告訴自己,越是有侷限性,越值得挑戰。布料創造的幾何圖像與立體的質感,和用畫筆繪出的效果極為不同。

阿雷馬娜在閱讀羅大里、卡爾維諾和莫那利(Bruno Munari)的書籍中長大。這些義大利作家將日常與現實元素融入兒童故事,並將現實的一切變成不可思議的模樣,激發了阿雷馬娜瘋狂迷戀超現實主義。

上世紀90年代末期的法國比義大利更關注童書,雖然阿雷馬娜在義大利兒童文學的滋養下長大,她還是決定到巴黎追尋創作繪本的夢想。而闖蕩巴黎這件事本身就很超現實,離鄉背井的阿雷馬娜失去了所有的參考座標,她必須在這個陌生的城市一點一點的探索,重整生活且繼續向前。

所幸即使經歷了許多挫折,巴黎仍用最飽滿的愛接納了阿雷馬娜,也孕育了她的都市想像力。於是她以《巴黎的獅子》回報這個城市,並在後續的許多書中以巴黎為背景。

乍看《巴黎的獅子》,會以為這是一本城市導覽書,其實它更像是阿雷馬娜的自傳,那些隨著獅子漫遊經過的景點,都是她人生的足跡:她初到巴黎的第一站里昂車站,等候編輯的花神咖啡館,還有小時候全家搭過的塞納河遊船。當時爸爸要她和姊姊比賽畫艾菲爾鐵塔,她因為輸了而大哭一場,如今她用這本書的成功,作為甜蜜的復仇。

《巴黎的獅子》充滿超現實主義和達達主義風格的拼貼,但拼貼對於阿雷馬娜來說並不只是視覺語言的炫技,更是層層交織起的時間與記憶。不過當她的拼貼技法越來越得心應手,阿雷馬娜也意識到這是個陷阱,使得繪畫在她的圖像裡逐漸消失。她渴望用自己的雙手作畫,於是她使用速寫本,隨時記錄閃現在眼前的靈感。

她認為自己是個「故事講述者」,文字和畫筆都是她的工具。如果沒有先完成文字的架構,她就看不到圖像,畫作透過從文字中找到的力量而栩栩如生,所以一切都源自於文本。

在《孩子是什麼?》,阿雷馬娜深入思考童年,用富含詩意和哲理的文字,讓讀者反思孩子的奇妙之處,並表達對童年深切的敬意。書裡有很多不同孩子的肖像,安靜而有力的反映出孩子的特質、習性及他們的需求。這是她經過長期觀察、嘗試、尋找和練習後,才能在書中呈現出童年階段的不易,但同時又是充滿幸福的時光。這本書在義大利已經成為經典,幾乎是每個新生兒都會收到的禮物。

曾有讀者提問:「妳心中理想的童年是怎樣的呢?」阿雷馬娜回答:「對我來說並沒有所謂『理想的童年』,或者說我也不感興趣——若有所謂『理想的童年』,那會成為一種目標,達不到目標就會產生缺憾。我更在意的是『不理想的童年』,就像我書中的角色跟我自己的童年一樣。」

阿雷馬娜對孩子抱持強烈的同理心,在《猴男孩小宙》,她打破了32頁敘事的固定模式,用64頁的篇幅,娓娓道來一個像猴子般生活的男孩的故事,探究兒童的生命本質和自我意識的成長。這本書的圖像受到藝術家Ben Shahn的影響,不過善於自學的阿雷馬娜,總能在吸納這些影響後,不露聲色的內化成自己的視覺語言。

她對孩子有著深刻的迷戀,自創作圖畫書以來,她一直在和自己內心的孩子對話,當她成為母親時,感受到創作心態的轉變,《Bon voyage, Bébé!》是她第一個孩子出生後的作品,全書像一首輕盈的晚安曲,小寶寶帶著心愛物和爸爸媽媽的祝福酣然入夢。透過這本暖心之作,阿雷馬娜實現了和真實小孩的對話。

在《神奇的胖胖-蓬蓬-小小》,阿雷馬娜化身為主述者,以第一人稱的口吻,講述5歲小女孩艾迪為親愛的媽媽四處尋找完美生日禮物的故事。這個故事靈感來自阿雷馬娜從小就為之著迷的《長襪皮皮》尋物情節。為了表現艾迪在尋找過程中拜訪的商家特色,她在世界各地旅行時,拍攝了各種美麗的商店櫥窗照片,故事則一遍又一遍推敲修改,前後至少寫了10遍。這本書經過6年的思考和兩年的扎實工作才完成。

這本書幾乎包含了阿雷馬娜所有作品的核心主題:旅行、離開、追尋以及接納自己。視覺上她希望透過輕盈的元素,來體現童年的輕鬆愉快,並展示幻想的氛圍。她使用螢光色來凸顯主角和毛茸茸的小動物——在日後的眾多作品中,阿雷馬娜圖畫的特徵之一,便是善用螢光色來表現對比或凝聚視覺焦點。

《無所事事的美好一天》是非常貼近阿雷馬娜內心的作品,也為她贏得最多獎項的榮耀。她因為親近的侄兒沉溺在電玩中感到悲傷,於是寫下一個孩子在失去遊戲機之後,卻在大自然發現了生機富饒的神奇世界的故事,及時提醒人們真實的、可觸的世界的快樂。

畫裡的森林並不是真實存在的場景,而是阿雷馬娜的心像。從波隆那、烏爾比諾、羅馬、馬賽到巴黎,她一直是個都市女孩,很少在大自然中體驗野外時光,卻也因此保有對自然完整純粹的嚮往與好奇,渴望與它對話並展示它。阿雷馬娜非凡的色彩和紋理,似乎能讓讀者在書頁間聞到潮濕的森林氣味,以及各種來自自然的感官觸發,創造出讓人療癒重生的奇境。

在《無所事事的美好一天》裡,缺席的父親為讀者留下不確定的疑問;而《哈洛史尼普波特前所未有最好的災難》故事中雖然雙親俱全,卻是一個功能缺失的家庭。阿雷馬娜藉由書中小男孩的視角,來打破親子疏離的僵固秩序。兒童和動物原始生猛的力量在書中宣洩到極致,雖然造成了騷亂,但最終解放了成人,孩子和父母同時獲得自由。

在創作這本書之前,阿雷馬娜不曾畫過這麼多動物,而且還要這些動物造成巨大的災難,這對她又是一次全新的挑戰。她為此深入詳盡的研究各種動物,畫出幾十遍的草圖。經歷這番考驗,她更能詮釋動物與兒童之間親密連結的文學主題,將動物角色擬人化的說故事技巧也更加成熟。

歷來的圖畫書中,以蝙蝠為主角的作品較為少見。阿雷馬娜的《永遠都不要》和《前所未有最棒的事》,選角上類似湯米.溫格爾,勇於選擇在日常中令人厭惡且危險的動物。小蝙蝠帕斯卡麗娜約莫幼兒園的年紀,阿雷馬娜曾提到這個角色有點像是她女兒的複製品,連故事都和她的女兒有關。這本書以不按常規的方式來看待孩子和成人的關係,獲得孩子們熱烈的迴響,將會繼續出版系列作品。

經過18年之後,阿雷馬娜毫不畏懼推翻過去的自己,將《玻璃小孩吉賽兒》的文圖修改得更為精煉,於2019年發行新版。天生皮膚完全透明的吉賽兒,所有的想法都無法隱藏。這其實是當無法表達想法時,絕望的阿雷馬娜的自喻,隱藏著她年少纖細敏感的心情。

富有創意的阿雷馬娜效法莫那利在《霧中的馬戲團》使用描圖紙的手法,藉由描圖紙的透光性,映照出吉賽兒的單純明亮。因為在書中使用了描圖紙,頁面的變化更為複雜,創作者在構圖時的難度也更高。阿雷馬娜的技藝不是取悅讀者的手段,而是將故事內容和形式作了完整的結合。

接下來出版的《那些消失的事》,可以見到阿雷馬娜繼續進行描圖紙的實驗。她運用描圖紙視覺穿透的特性,加上翻頁帶動的變化,讓故事更流暢也更有趣。詩意的文字如珠玉,阿雷馬娜以光陰為隱形的線,串起她對時間流逝的喟嘆,最是人間留不住,或許消失的事物會轉換形式再回來,唯有「愛」是永遠恆定的座標。

在新冠疫情最嚴重的時候,世界似乎停止了運轉。和家人被拘限在巴黎公寓中的阿雷馬娜,看到窗外空蕩蕩的公園,擔心著孩子們會不會再也不能到公園玩耍。在令人抓狂的封鎖和不確定的風暴中,她進入了一種繪畫的恍惚狀態,色彩和感覺的傾瀉,傳達著她的希望和恐懼、夢想和回憶,在畫紙上創造出一個特別的空間。

瑞典詩人莎拉.史特瑞茲柏格(Sara Stridsberg)見到這些印象派式、沒有故事的公園圖像時,為之深深感動,決定用簡潔抒情的語言,為畫面增添連貫性。二位藝術家合作的《我們去公園》異常的安靜美麗,既是故事、也是詩歌,更是祈禱。2022年,波隆那書展因此書,特別頒發「傑出藝術家卓越獎」給阿雷馬娜,表彰她非凡的插畫才華:「出色的證明了藝術如何以既富詩意又啟迪人心的方式,毫無浮誇的呈現了一場全球性的危機。」

今年(2025)的台北國際書展,阿雷馬娜特別選擇這本對她深具意義的書,在中法雙語朗讀和音樂演奏的環繞下,為讀者即席作畫。第一次在這麼多人面前創作,她只能想像自己是在空無一人的工作室,來面對自己的緊張。現場的觀眾屏氣凝神,專注凝視阿雷馬娜如何將她情感的流動展現在大家眼前,見證並分享了藝術家最神祕的創作過程。

畫畫是為了翻譯某種情感的狀態。大疫期間,有段時期阿雷馬娜只想酣暢淋漓的盡情作畫,《永別了,白雪公主》的圖畫原本不是為了出書而創作,但是當編輯看到這些狂野驚人的圖像釋放出令人震懾的能量,立刻決定出版這本阿雷馬娜創作中獨樹一幟的作品。這本書不僅是視覺的饗宴,還顛覆了經典故事的敘事觀點,阿雷馬娜重新挖掘故事的深度和複雜,挑動了讀者的感官體驗。

對阿雷馬娜而言,繪畫是心智和身體的訓練,它讓記憶永遠都在流動。《我和我的小傷疤》表面看來是一個孩子的日常生活事件,跌倒了、結了一塊痂,在和痂共處的時光裡,他們變成了朋友,當痂離去後,反而有點悵然若失。逝者如斯,記憶的河流依然向前,不時在我們的生命中以不同的形式浮現。誰不是帶著隱形的傷疤踽踽前行呢?阿雷馬娜以高妙的文學隱喻,賦予時間旅程深刻的寓意。

《泥巴殿下:泥巴國的公主》是阿雷馬娜的最新力作,她花了兩年時間完成這本書,光是主角「小雪」的型塑,就大約用了6個月時間,而為了泥巴國公主的造型,更不知畫過多少草圖。最後小雪的形像有點像亞洲人,這是她沒預料到的。她最初的構想就確定這本書要垂直呈現,經由長長的樓梯進入內心世界,就像《愛麗絲夢遊奇境》或《神隱少女》般,從一個世界進入另一個世界。

阿雷馬娜有個個性非常難搞的女兒,這個故事就是從她女兒身上得到的靈感。在這本書中,阿雷馬娜說故事的技巧越發圓熟。她將現實生活的家庭關係與幻想世界交織在一起,把情緒擬人化與具象化,幫助小讀者識別並思考自我的情感樣態。加上充滿想像力和戲劇性的情節,以及生動有趣的圖畫,所有的細節都是為兒童讀者精心設計,特別能引發小讀者的共鳴。

童書中英雄與反英雄之間的辯證,總是後者得到回報。阿雷馬娜書中的角色經常是未完成的、破碎的、失敗的和迷失的。她對筆下的事物充滿了愛,日常生活中的小事是偉大的史詩,她急於拯救還沒看到就隨時間消逝的事物,邀請讀者一起經歷從脆弱到修復的蛻變。

阿雷馬娜著迷於對比和矛盾的修辭手法,圖畫大膽、微妙又叛逆,不將自己侷限於某種特定的風格。她容許失誤的筆觸,視無聊和荒謬是詩意的,甚至歌頌錯誤的存在。混亂、天真和不循章法才是她講故事的信念。

在她的眼中,「美」是不規則、無法定義的概念。從醜陋、古怪、缺陷中都有可能見到天地的大美,為什麼要苦苦追求完美呢?唯有放棄執念,才能在不完美中找到真正的自由。阿雷馬娜的作品,以兒童的視角展現普世的人心,我們期待未來,她仍以最美麗和最不可預測的形式,創造出獨特的宇宙觀。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

延伸閱讀

2月繪本大師》讓繪本帶來笑聲與和平:日本繪本界的革命兒長谷川義史

書店裡有琳琅滿目的兒童圖畫書,那些深受小朋友歡迎的經典作品,都是怎麼創作出來的呢?來自不同國家和文化的知名圖畫書創作者,他們的作品為何具有吹笛人般的魔力,... 閱讀更多

1月繪本大師》每一頁就是一扇門:跨域藝術家雷米.查利普(Remy Charlip)

書店裡有琳琅滿目的兒童圖畫書,那些深受小朋友歡迎的經典作品,都是怎麼創作出來的呢?來自不同國家和文化的知名圖畫書創作者,他們的作品為何具有吹笛人般的魔力,... 閱讀更多

12月繪本大師》堅強與韌性:挑戰社會期望的拓荒者傑瑞.平克尼(Jerry Pinkney)

閱讀更多