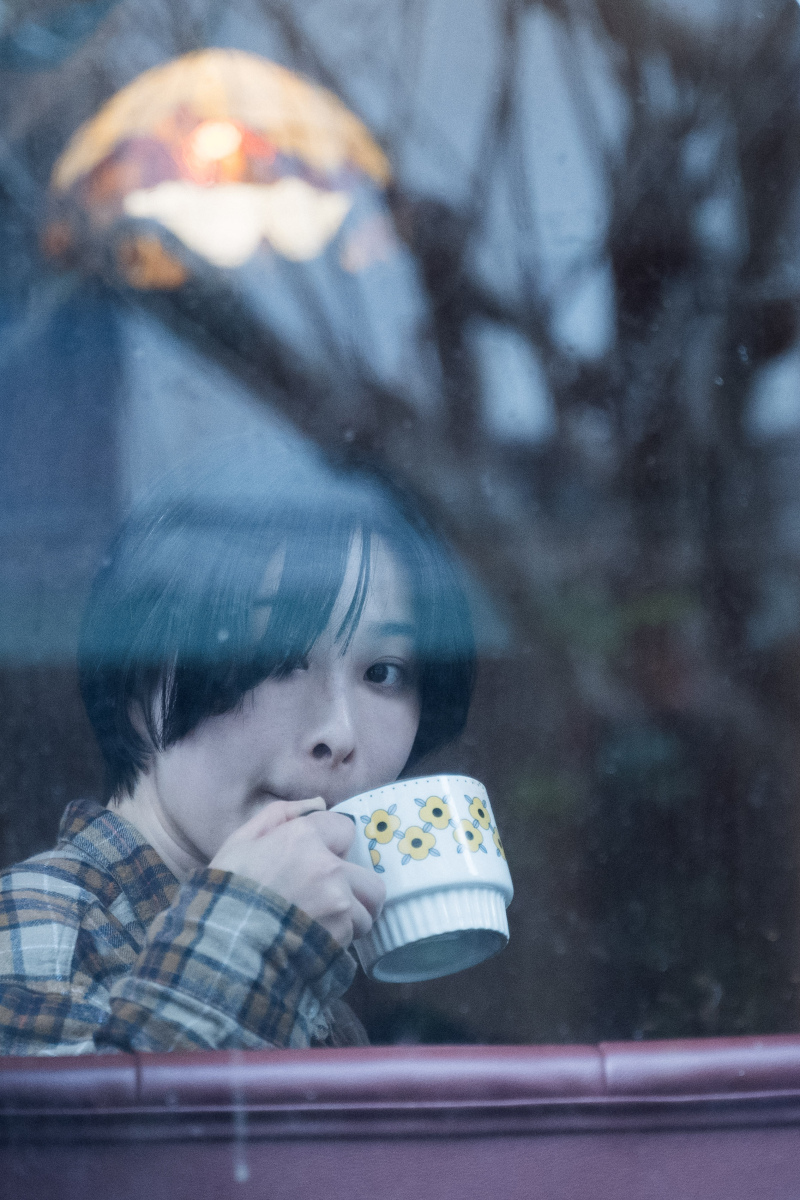

坐在店裡向外看,只見一個身形瘦削的短髮女孩,穿著oversize的格子外衫、寬襬褲,臉上掛戴一副黑框眼鏡。她佇立街頭,視線游移,輕微迷茫神色如白日夢遊。當下我就猜,那是今日的訪問對象:井子。

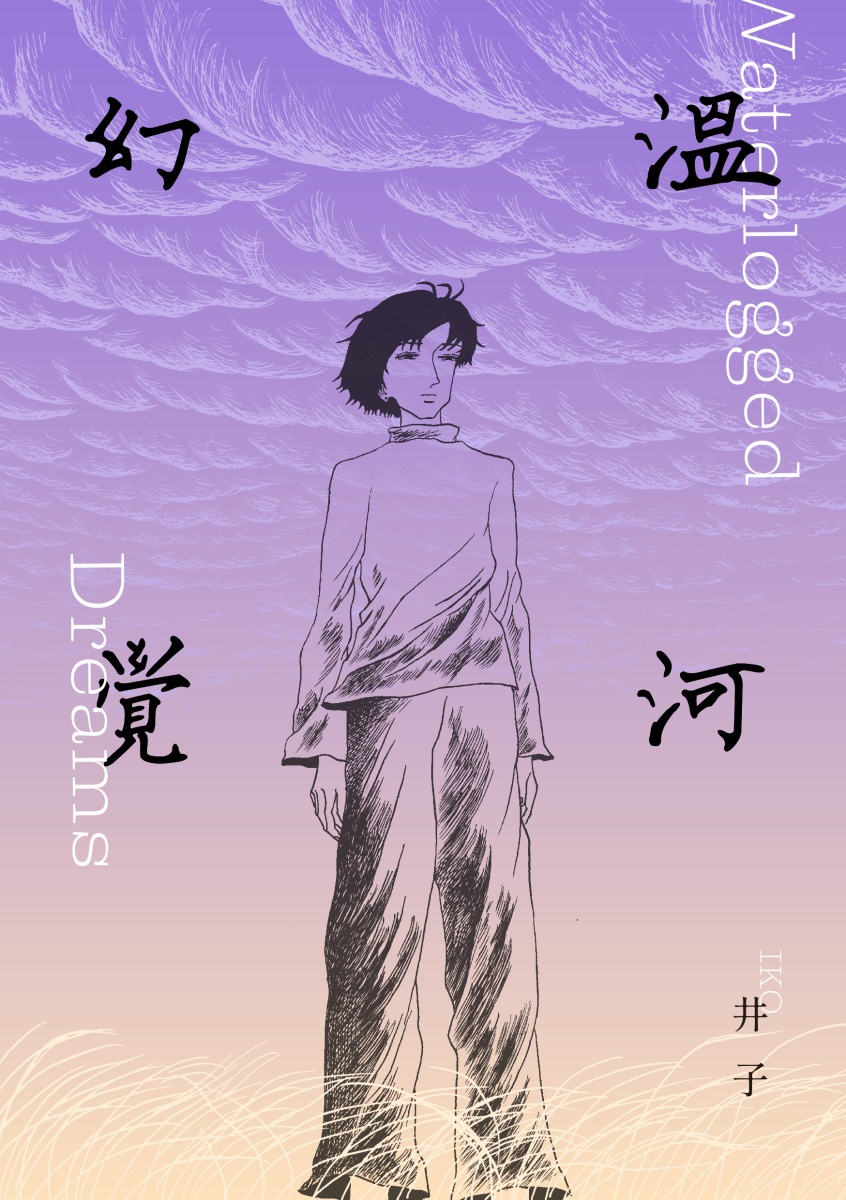

井子來自中國,曾在廣州學習雕塑,如今旅居京都修習漫畫。今年她帶著長篇新作《溫河幻覺》來台灣宣傳,這是她的第一部正式長篇漫畫。此前,她曾獨立出版過一本短篇集《蒸發之海》,同樣以原子筆與簽字筆手繪,黑色部分都是一筆一畫親手塗布,而主角人物造型跟她自己趨近,短髮,中性,帶點倔強的稜角輪廓隱藏在柔和低迴的氣息之下。

「剛剛那個牛肉麵,還有那個這個,好好吃啊。」女孩高興地坦承剛吃完兩人份午餐,此時她的手指遊走在不同餐後飲料的選項間,仿若在各種想像的氣味裡旅行。最終,她捨棄編輯推薦的冰淇淋蘇打,點了杯印度香料奶茶,「我感覺這個味道會很有意思。」她說。

眼看她好整以暇地對待具體而平凡的日常,卻又輕易被眼前一杯奶茶心神擾動,腦補分岔到潛意識的其他異幻國界,確實像她漫畫裡的世界,自由逡巡來回於現實與意識之間。

➤位在窗的哪一側

「我喜歡窗子。」開始訪談沒多久,井子就這麼對窗做了一番告白,「我最近在找房子,我想搬到一個有窗的地方,窗外就是鴨川。」現正於京都修業的她,嚮往藉著鴨川及其邊上的四季,為滯澀呆板的城市引入流動的光與空氣。

「我散步時也會偷看每個家戶的窗簾裡面,」除了由窗裡外望,她也時而有如希區考克執導的電影《後窗》裡,有窺看與個別聽診窗內風景的癖性與癡迷。「仔細聽,有時也會聽到電視或洗澡的聲音。」這些景窗裡外視聽漫遊的習慣,滲透與瀰漫在她的作品分鏡裡。

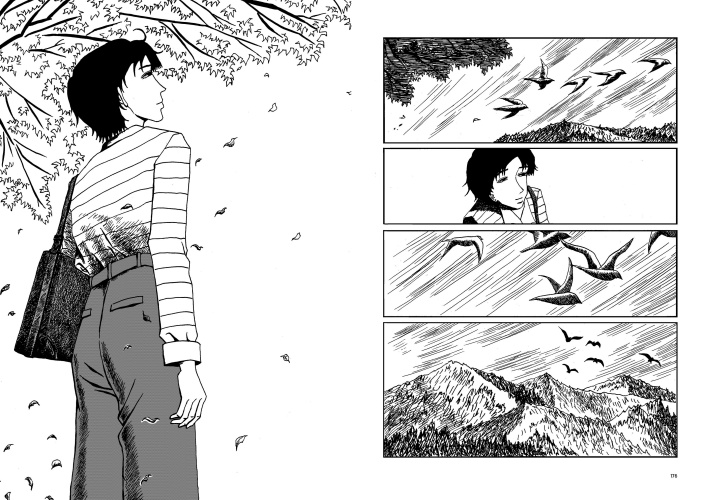

「我喜歡站在窗前看風景,不只是風景本身,而是它帶來的感覺。」背窗受訪的她此刻與我沉浸式對話,但仔細看,便能見著她眼底不時流瀉過的風景。「天色的變化、風吹過的方式,甚至某個人走過窗外的樣子,都會觸動我。」井子窗畔的凝視,抓取框景的原則,其實是與心景暗合的角度。那些貌似放空出神的情節與行動留白,並非靜定懶動,實是讓讀者透過富有流動空氣感的窗景,體察人物內心動向的潛移。

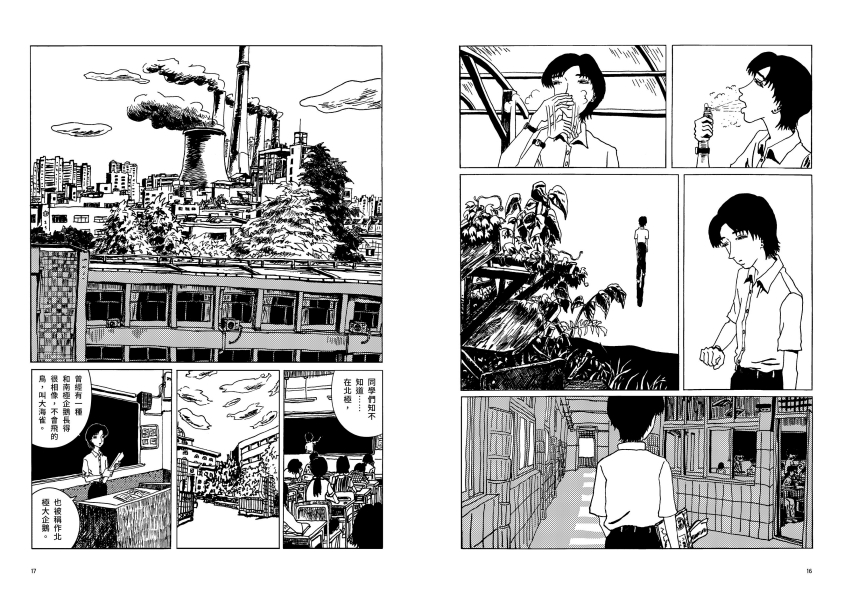

《溫河幻覺》/慢工出版

➤從樹上下來的人

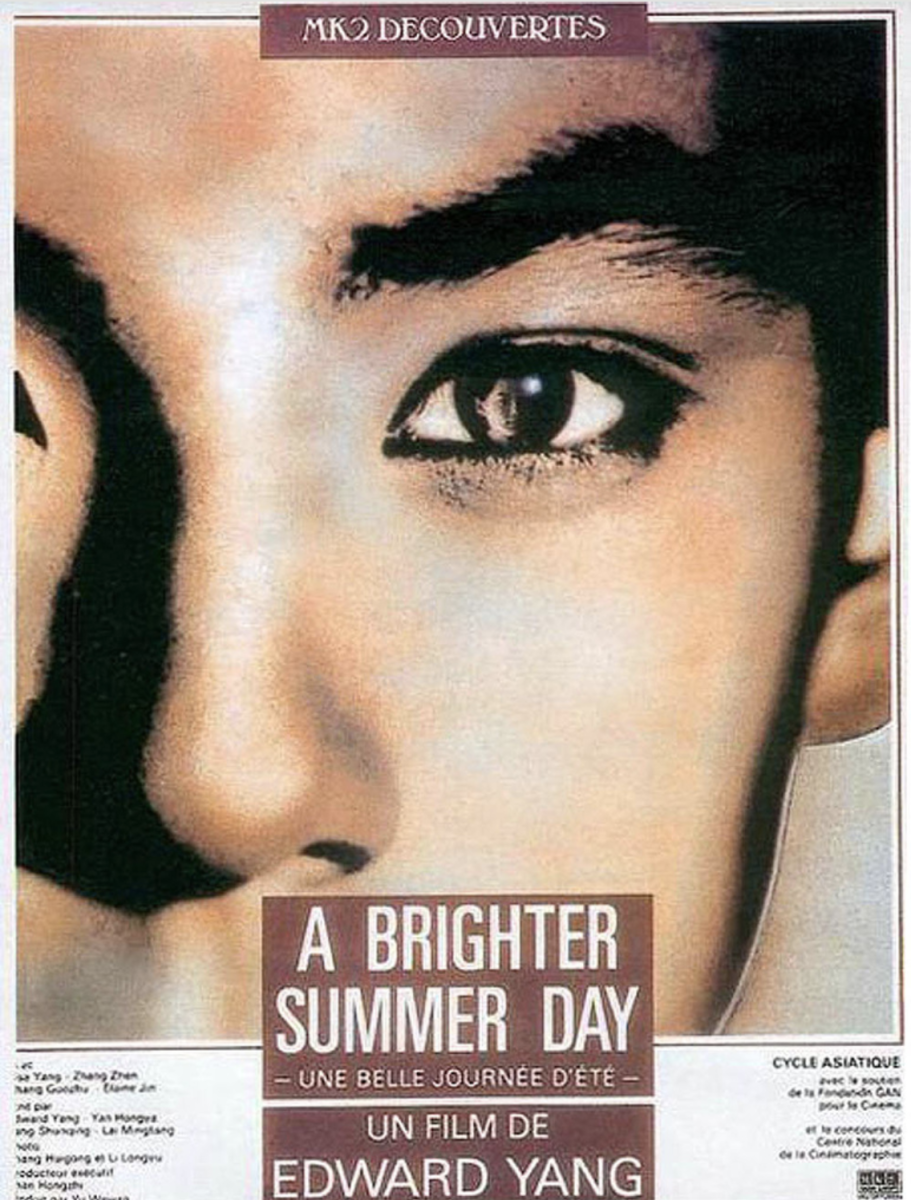

井子的漫畫因情感主導而有濃重的文學性,除了受卡繆(Albert Camus)論存在的荒謬與疏離感的影響,臺灣的文學與新電影也是她創作的養分。「大四的時候,我偶然看到朱天文的《童年往事》,很受觸動。」她指著《蒸發之海》漫畫當中,女孩小魚的閣樓小房間裡貼著《牯嶺街少年殺人事件》海報的彩蛋,更復興致高昂地一一細數,「還有楊德昌的《一一》、侯孝賢的《風櫃來的人》,他們激發了我的創作慾。」

電影《牯嶺街少年殺人事件》海報

「小時候住在鄉村宅院裡,我很喜歡爬樹。鄉下空氣好,星星多。」攤開井子的漫畫再看,確能覺察它們的誠實自剖,瀰漫出上述論及的童年自傳作品的近似氣味。那裡頭,既有混合自然與建築的時代場景追憶,也有成長孤寂困頓的情感寫實。

「小時候有一次和表哥、表妹出去玩,不知道為什麼吵架了,後來我一個人走在沒有人煙的地方,覺得慌張。」時年只有7、8歲的她被當時無邊的荒涼感給嚇哭了,卻也讓那個畫面嵌在心上,成了作品裡因難以言詮,卻又必須抒展的寂寞,「那是我第一次體會到什麼叫做沒有盡頭的荒涼感。」

然而,這些難以簡單形容的感受,卻成了催動她的畫筆去描摹以定錨的契機。《蒸發之海》收錄的〈檀香〉,便記錄了那份荒涼。具體呈現內心雜蕪的作法,則是混合野草與隨地便溺的腥臊、姐姐房間裡的藥味,將故事裡小女孩因姐姐病了、城市來的親戚炫耀,所積累在心上的悵然、無助的失序感,透過各種感官的回望,一一裝上窗框,組合成畫紙上的記憶樓房。

井子《蒸發之海》

➤丟失又找回的畫筆

〈檀香〉裡的情緒與情感是寫實的,但角色與故事場景等皆混合虛實,譬如她杜撰了病榻上的姊姊。現實世界裡,井子實則有個弟弟,第一次嘗試獨立做手繪動畫,她便以姐弟關係引發的強烈感受為題,「剛開始弟弟出生我還覺得討厭,但成長過程中弟弟變得跟自己很親。」她笑著闡述心情怎麼個周折矛盾,「他初中開始覺得黏著姐姐不酷,開始打遊戲、大學交女友,我就特別失落。」

雕塑系大四、大五的時候,井子以三分鐘小動畫處理過與手足的情感,初次的漫畫短篇嘗試安置與表哥、表妹相處的陌異感,這些感受出脫成黑白線稿,在分鏡中推移情感,「但我當時畫完,好長一段時間就沒再畫,」井子回顧,「當時覺得自己畫得沒什麼劇情,比較平淡,沒有人要看。」

雕塑系大四、大五的時候,井子以三分鐘小動畫處理過與手足的情感,初次的漫畫短篇嘗試安置與表哥、表妹相處的陌異感,這些感受出脫成黑白線稿,在分鏡中推移情感,「但我當時畫完,好長一段時間就沒再畫,」井子回顧,「當時覺得自己畫得沒什麼劇情,比較平淡,沒有人要看。」

無論是當年的習作,抑或後來的《蒸發之海》與《溫河幻覺》,井子的敘事都沒有拋出美漫或主流日漫常見的,以劇情驅動的敘事弧。畢竟誠如她所自述的,那些場景多是為了具象化心理空間,然而這樣的非主流敘事卻難遇知音。所幸除了與臺灣的創作者氣味相投之外,她撞見了於1964年創刊,專載日本另類漫畫和前衛漫畫的《GARO》(ガロ)雜誌。

「《GARO》中的許多漫畫常常是主流漫畫裡會省略的東西,偏偏他們畫得很詳細,」井子的語氣似還透露當時看見這些獨立與前衛漫畫產生的共鳴、驚奇與欣喜。「主流漫畫就常弱化這些氛圍感的刻畫。」

井子狀似劇情散漫與情緒導向的非主流畫風,對氛圍的重視,到了《GARO》跟前,當即不再顯得荒誕失控,卻為獨立實驗精神振奮。時隔兩年後,她重拾漫畫畫筆,推開屬於自己的視閾,讓被排擠、削弱的情感動力場,再次於分鏡裡漫溢、流淌開來。

➤突然下起的雨

通常是這樣的,井子說她從日記寫起,「那時候沒有朋友,我就把日記當朋友,回頭看發現常常都在寫生氣的事情,」井子吐吐舌頭,「覺得自己好斤斤計較,怎麼這麼壞脾氣,但後來我都忘了。」她的漫畫裡常有迴繞不已,與現實難分虛實的夢境。問起是否常做夢?她連聲稱是,「我也常常記錄夢境、對話、突如其來的畫面。這些乍似不相干的物事最終都可能產生關係。」

井子自述界定主題後會開始大量的田調,由自己周身有感的人事物出發,費心神深入他們的世界與內心。比方《溫河幻覺》主角設定是一個高校生物老師,她就找到現正在職教書的老同學,同她問東講西。又因親戚中有卡車司機這樣工作的人,便與自己當年的同窗女性好友的形象整合一起,開發出有意思的角色。

然而,一切一切的根源,都回到對她內心伏流與波濤的認識。《蒸發之海》創作時井子剛到日本,當時的她房裡估計無窗。她說自己常騎半小時到羽田空港附近看海,「當時的內心很不安定,很沒有平和感。」她此刻腦海裡,應是與漫畫同名的短篇〈蒸發之海〉當中,某個景框裡的橋墩,以及望著波濤的無助的小小的人,還有成排的「好想跳下去」下墜構成的沉鬱背景。「因為當時我外婆剛去世,我很難受,所以那段時間我一直在想『死』究竟是怎麼一回事。」

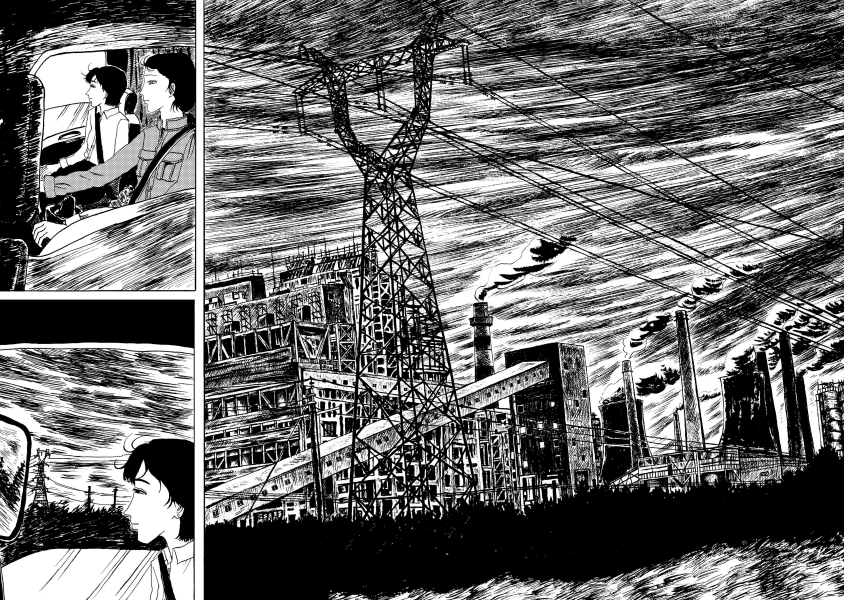

《溫河幻覺》/慢工出版

➤游不出去的惡夢

除了死生的無常,反覆出現在井子夢裡的,還有受困於體制的惡夢。「從小到大,就常被提醒要上好大學。那個環境的壓抑很恐怖,當時頭年沒考上,復讀了一年,到現在我還在夢裡做數學考題。」然而,為家長與校方緊逼的她,卻也看見母親被家庭責任鎖住的鏡像,「母親為了撫養我和弟弟不停地工作,回家照顧家人,日復一日,像是被困住了,沒有出口。」

她與母親無有出口的夢魘,演變成《溫河幻覺》裡老師於校園裡,同樣被升學主義束縛的窒息。原來熱愛的自然研究,被壓縮在窄仄的課餘時間裡,以及吞吐出的煙圈的縹緲中。「那種被封閉的感覺,可能來自我對母親的觀察。」

然而《溫河幻覺》裡那些以高反差的黑白對比呈現的情緒波濤,又或內心的乾涸和荒蕪,沒有出口的迴路,卻在老師放棄給誰「交代」的翹課出逃後,終於若滂沱大雨降下般徹底釋然,繼而終於看見枝枒裡透進的曙光,再次聽見鳥群撲翅的生機。

《溫河幻覺》/慢工出版

➤返還自在的原點

「從《蒸發之海》到《溫河幻覺》,我當時不安的內心,終於漸漸變得平靜了,我覺得。」井子說,「我開始能夠用第三人稱的視角看待自己,就像泡在溫暖的河,或者說像是回到母親的羊水裡,那裡有些潮濕,有點寂靜。」

創作的狀態上,井子似乎也更能接受自己的本質屬性。與臺灣的慢工出版合作,起初因首次長篇嘗試,緊張地覺得該貼網點、加快敘事節奏,以符合商業考量,後來反而是在編輯的建議下,她又找回原來創作的弛放與手繪的質地。經此一遭,井子不再跟真實的自己產生抗力。

最末我們提起最新的漫畫畢業作《風箏狗》,她笑稱,在那個畫裡的小鎮中,多的是大白天在河邊閒散度日、坡上喝酒的人,咖啡店老闆一天限量5杯,有人專以放風箏為業。這次她為了讓這座城鎮自然有機地生長,放棄了事先研擬計畫的緊繃壓抑,只是由故事自然地順流前行。

訪問結束,走出店外,井子邊走邊指著窗外雖因冬季而葉落無花,仍枝枒繁盛的巨大緬梔花樹。「這棵樹好漂亮啊。」拿起手機拍下的同時,她的鬆弛感恍然又回到了點印度香料奶茶之前,佇立街頭,眼神如白日夢遊,那畫格分鏡的原點。●

|

溫河幻覺 溫河幻覺

Waterlogged Dreams

作者:井子

出版:慢工文化

定價:330元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:井子 IKO

1995年生,畢業於廣州美術學院雕塑系,2020年開始投入漫畫創作,2022年起為研讀漫畫旅居日本。最喜歡的作家是大江健三郎。熱愛蘋果派和肯尼亞淺焙咖啡豆做的手沖咖啡。

著有短篇漫畫集《蒸發之海》。

|

Tags:

坐在店裡向外看,只見一個身形瘦削的短髮女孩,穿著oversize的格子外衫、寬襬褲,臉上掛戴一副黑框眼鏡。她佇立街頭,視線游移,輕微迷茫神色如白日夢遊。當下我就猜,那是今日的訪問對象:井子。

井子來自中國,曾在廣州學習雕塑,如今旅居京都修習漫畫。今年她帶著長篇新作《溫河幻覺》來台灣宣傳,這是她的第一部正式長篇漫畫。此前,她曾獨立出版過一本短篇集《蒸發之海》,同樣以原子筆與簽字筆手繪,黑色部分都是一筆一畫親手塗布,而主角人物造型跟她自己趨近,短髮,中性,帶點倔強的稜角輪廓隱藏在柔和低迴的氣息之下。

「剛剛那個牛肉麵,還有那個這個,好好吃啊。」女孩高興地坦承剛吃完兩人份午餐,此時她的手指遊走在不同餐後飲料的選項間,仿若在各種想像的氣味裡旅行。最終,她捨棄編輯推薦的冰淇淋蘇打,點了杯印度香料奶茶,「我感覺這個味道會很有意思。」她說。

眼看她好整以暇地對待具體而平凡的日常,卻又輕易被眼前一杯奶茶心神擾動,腦補分岔到潛意識的其他異幻國界,確實像她漫畫裡的世界,自由逡巡來回於現實與意識之間。

➤位在窗的哪一側

「我喜歡窗子。」開始訪談沒多久,井子就這麼對窗做了一番告白,「我最近在找房子,我想搬到一個有窗的地方,窗外就是鴨川。」現正於京都修業的她,嚮往藉著鴨川及其邊上的四季,為滯澀呆板的城市引入流動的光與空氣。

「我散步時也會偷看每個家戶的窗簾裡面,」除了由窗裡外望,她也時而有如希區考克執導的電影《後窗》裡,有窺看與個別聽診窗內風景的癖性與癡迷。「仔細聽,有時也會聽到電視或洗澡的聲音。」這些景窗裡外視聽漫遊的習慣,滲透與瀰漫在她的作品分鏡裡。

「我喜歡站在窗前看風景,不只是風景本身,而是它帶來的感覺。」背窗受訪的她此刻與我沉浸式對話,但仔細看,便能見著她眼底不時流瀉過的風景。「天色的變化、風吹過的方式,甚至某個人走過窗外的樣子,都會觸動我。」井子窗畔的凝視,抓取框景的原則,其實是與心景暗合的角度。那些貌似放空出神的情節與行動留白,並非靜定懶動,實是讓讀者透過富有流動空氣感的窗景,體察人物內心動向的潛移。

➤從樹上下來的人

井子的漫畫因情感主導而有濃重的文學性,除了受卡繆(Albert Camus)論存在的荒謬與疏離感的影響,臺灣的文學與新電影也是她創作的養分。「大四的時候,我偶然看到朱天文的《童年往事》,很受觸動。」她指著《蒸發之海》漫畫當中,女孩小魚的閣樓小房間裡貼著《牯嶺街少年殺人事件》海報的彩蛋,更復興致高昂地一一細數,「還有楊德昌的《一一》、侯孝賢的《風櫃來的人》,他們激發了我的創作慾。」

「小時候住在鄉村宅院裡,我很喜歡爬樹。鄉下空氣好,星星多。」攤開井子的漫畫再看,確能覺察它們的誠實自剖,瀰漫出上述論及的童年自傳作品的近似氣味。那裡頭,既有混合自然與建築的時代場景追憶,也有成長孤寂困頓的情感寫實。

「小時候有一次和表哥、表妹出去玩,不知道為什麼吵架了,後來我一個人走在沒有人煙的地方,覺得慌張。」時年只有7、8歲的她被當時無邊的荒涼感給嚇哭了,卻也讓那個畫面嵌在心上,成了作品裡因難以言詮,卻又必須抒展的寂寞,「那是我第一次體會到什麼叫做沒有盡頭的荒涼感。」

然而,這些難以簡單形容的感受,卻成了催動她的畫筆去描摹以定錨的契機。《蒸發之海》收錄的〈檀香〉,便記錄了那份荒涼。具體呈現內心雜蕪的作法,則是混合野草與隨地便溺的腥臊、姐姐房間裡的藥味,將故事裡小女孩因姐姐病了、城市來的親戚炫耀,所積累在心上的悵然、無助的失序感,透過各種感官的回望,一一裝上窗框,組合成畫紙上的記憶樓房。

➤丟失又找回的畫筆

〈檀香〉裡的情緒與情感是寫實的,但角色與故事場景等皆混合虛實,譬如她杜撰了病榻上的姊姊。現實世界裡,井子實則有個弟弟,第一次嘗試獨立做手繪動畫,她便以姐弟關係引發的強烈感受為題,「剛開始弟弟出生我還覺得討厭,但成長過程中弟弟變得跟自己很親。」她笑著闡述心情怎麼個周折矛盾,「他初中開始覺得黏著姐姐不酷,開始打遊戲、大學交女友,我就特別失落。」

無論是當年的習作,抑或後來的《蒸發之海》與《溫河幻覺》,井子的敘事都沒有拋出美漫或主流日漫常見的,以劇情驅動的敘事弧。畢竟誠如她所自述的,那些場景多是為了具象化心理空間,然而這樣的非主流敘事卻難遇知音。所幸除了與臺灣的創作者氣味相投之外,她撞見了於1964年創刊,專載日本另類漫畫和前衛漫畫的《GARO》(ガロ)雜誌。

「《GARO》中的許多漫畫常常是主流漫畫裡會省略的東西,偏偏他們畫得很詳細,」井子的語氣似還透露當時看見這些獨立與前衛漫畫產生的共鳴、驚奇與欣喜。「主流漫畫就常弱化這些氛圍感的刻畫。」

井子狀似劇情散漫與情緒導向的非主流畫風,對氛圍的重視,到了《GARO》跟前,當即不再顯得荒誕失控,卻為獨立實驗精神振奮。時隔兩年後,她重拾漫畫畫筆,推開屬於自己的視閾,讓被排擠、削弱的情感動力場,再次於分鏡裡漫溢、流淌開來。

➤突然下起的雨

通常是這樣的,井子說她從日記寫起,「那時候沒有朋友,我就把日記當朋友,回頭看發現常常都在寫生氣的事情,」井子吐吐舌頭,「覺得自己好斤斤計較,怎麼這麼壞脾氣,但後來我都忘了。」她的漫畫裡常有迴繞不已,與現實難分虛實的夢境。問起是否常做夢?她連聲稱是,「我也常常記錄夢境、對話、突如其來的畫面。這些乍似不相干的物事最終都可能產生關係。」

井子自述界定主題後會開始大量的田調,由自己周身有感的人事物出發,費心神深入他們的世界與內心。比方《溫河幻覺》主角設定是一個高校生物老師,她就找到現正在職教書的老同學,同她問東講西。又因親戚中有卡車司機這樣工作的人,便與自己當年的同窗女性好友的形象整合一起,開發出有意思的角色。

然而,一切一切的根源,都回到對她內心伏流與波濤的認識。《蒸發之海》創作時井子剛到日本,當時的她房裡估計無窗。她說自己常騎半小時到羽田空港附近看海,「當時的內心很不安定,很沒有平和感。」她此刻腦海裡,應是與漫畫同名的短篇〈蒸發之海〉當中,某個景框裡的橋墩,以及望著波濤的無助的小小的人,還有成排的「好想跳下去」下墜構成的沉鬱背景。「因為當時我外婆剛去世,我很難受,所以那段時間我一直在想『死』究竟是怎麼一回事。」

➤游不出去的惡夢

除了死生的無常,反覆出現在井子夢裡的,還有受困於體制的惡夢。「從小到大,就常被提醒要上好大學。那個環境的壓抑很恐怖,當時頭年沒考上,復讀了一年,到現在我還在夢裡做數學考題。」然而,為家長與校方緊逼的她,卻也看見母親被家庭責任鎖住的鏡像,「母親為了撫養我和弟弟不停地工作,回家照顧家人,日復一日,像是被困住了,沒有出口。」

她與母親無有出口的夢魘,演變成《溫河幻覺》裡老師於校園裡,同樣被升學主義束縛的窒息。原來熱愛的自然研究,被壓縮在窄仄的課餘時間裡,以及吞吐出的煙圈的縹緲中。「那種被封閉的感覺,可能來自我對母親的觀察。」

然而《溫河幻覺》裡那些以高反差的黑白對比呈現的情緒波濤,又或內心的乾涸和荒蕪,沒有出口的迴路,卻在老師放棄給誰「交代」的翹課出逃後,終於若滂沱大雨降下般徹底釋然,繼而終於看見枝枒裡透進的曙光,再次聽見鳥群撲翅的生機。

➤返還自在的原點

「從《蒸發之海》到《溫河幻覺》,我當時不安的內心,終於漸漸變得平靜了,我覺得。」井子說,「我開始能夠用第三人稱的視角看待自己,就像泡在溫暖的河,或者說像是回到母親的羊水裡,那裡有些潮濕,有點寂靜。」

創作的狀態上,井子似乎也更能接受自己的本質屬性。與臺灣的慢工出版合作,起初因首次長篇嘗試,緊張地覺得該貼網點、加快敘事節奏,以符合商業考量,後來反而是在編輯的建議下,她又找回原來創作的弛放與手繪的質地。經此一遭,井子不再跟真實的自己產生抗力。

最末我們提起最新的漫畫畢業作《風箏狗》,她笑稱,在那個畫裡的小鎮中,多的是大白天在河邊閒散度日、坡上喝酒的人,咖啡店老闆一天限量5杯,有人專以放風箏為業。這次她為了讓這座城鎮自然有機地生長,放棄了事先研擬計畫的緊繃壓抑,只是由故事自然地順流前行。

訪問結束,走出店外,井子邊走邊指著窗外雖因冬季而葉落無花,仍枝枒繁盛的巨大緬梔花樹。「這棵樹好漂亮啊。」拿起手機拍下的同時,她的鬆弛感恍然又回到了點印度香料奶茶之前,佇立街頭,眼神如白日夢遊,那畫格分鏡的原點。●

Waterlogged Dreams

作者:井子

出版:慢工文化

定價:330元

【內容簡介➤】

作者簡介:井子 IKO

1995年生,畢業於廣州美術學院雕塑系,2020年開始投入漫畫創作,2022年起為研讀漫畫旅居日本。最喜歡的作家是大江健三郎。熱愛蘋果派和肯尼亞淺焙咖啡豆做的手沖咖啡。

著有短篇漫畫集《蒸發之海》。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

延伸閱讀

漫射計畫》漫畫家狼七、柳廣成心目中的改編工作現場

國家漫畫博物館自籌備期起,便以《漫射報》為名出版主題刊物,每期角度不同。 2023 年底國家漫畫博物館正式落腳臺中,多樣化展覽召喚人們踏入園區。... 閱讀更多

人物》遠方即故鄉:科幻漫畫《九號天鵝》與它的造物主漫畫家六牧

閱讀更多

人物》春花是一場巧遇:2024巴哈姆特ACG創作大賽漫畫組金賞得主阿飄

閱讀更多