「我深愛這群藝術家,但是我為他們流的眼淚,浸濕了我的斗篷。」

——聖盧卡司,藝術家守護聖人

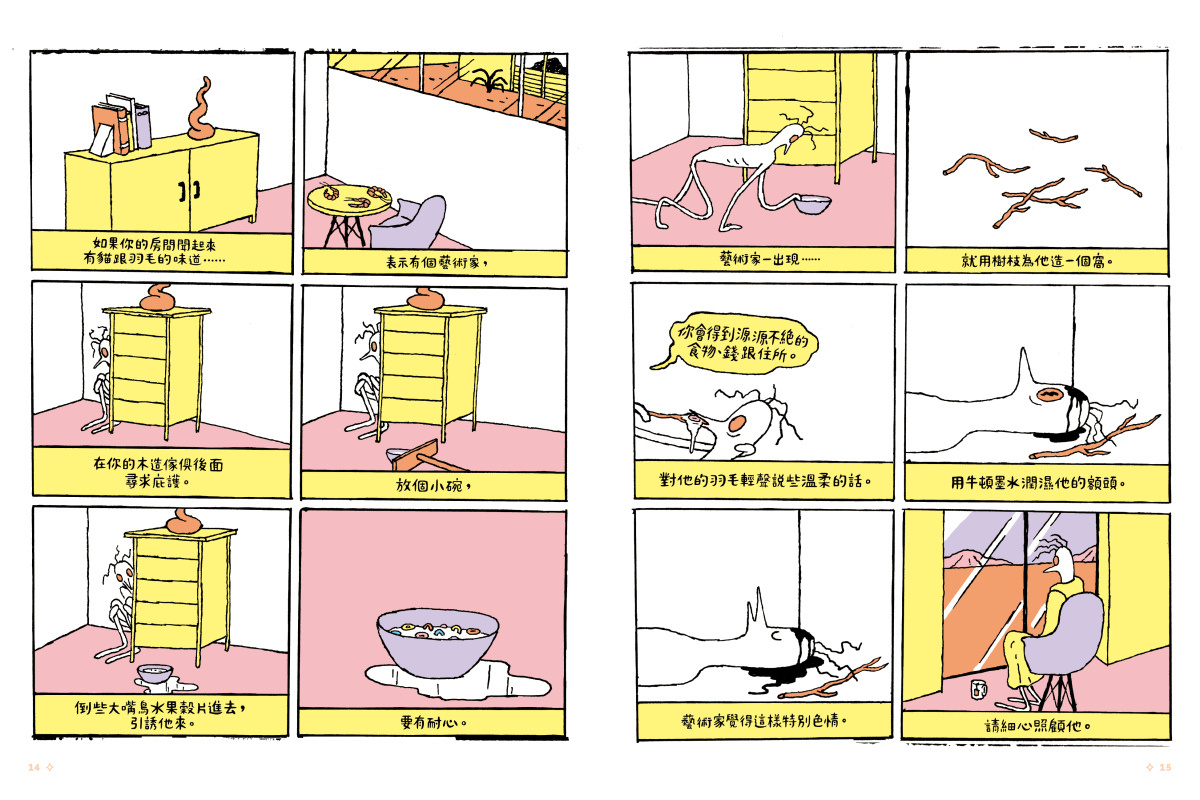

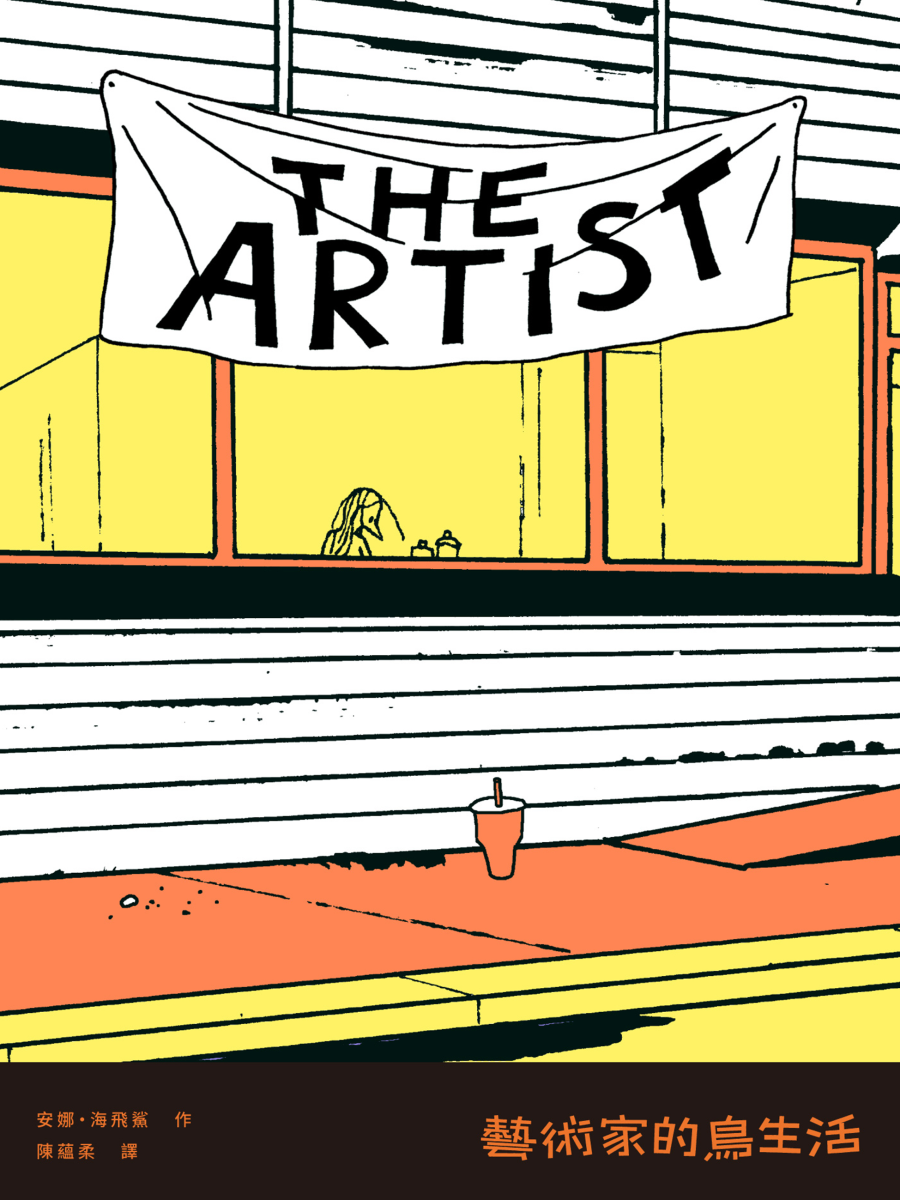

人們對於「藝術家」總有過度的想像,這種想像表現在我們對於「藝術家」一詞小心翼翼的使用上。好萊塢電影裡的藝術家角色總是看起來瘋狂、偏執,不斷呼喊靈感與天才。而《The Artist:藝術家的鳥生活》這本漫畫正好相反,裡面的藝術家毫無迷人的個性與藝術家的光環,他就是個魯蛇,讓我想起了張之洲的攝影書《五個攝影師》(Five Photographers)裡的一個段落:

「Q從來不想承認自己攝影師的身分,他堅持認為自己是個藝術家,並且是當代的。他對藝術史充滿興趣,總是泡在網上看大師們的作品照片。至於他自己的作品,他不斷地想尋求先鋒和突破,可經過幾次三番的嘗試之後,他發現他拍的東西總是和他看過的那些藝術家們的作品有這樣或那樣的相似,他為此抓狂,時不時地感嘆這世上已經不存在新大陸了,能被創作的都已經被創作了,當他意識到這個想法本身也已經被人喊爛了的時候,就開始沮喪了。」

一開始我會看得哈哈大笑,但是看著看著就笑不出來了。關於藝術家的真實生活,我們已經聽過許多。我看過最鉅細靡遺的描述,就是《藝術家之死:數位資本主義、社群媒體與零工經濟全面崛起,21世紀的創作者如何開闢新局?》。而《The Artist》這本漫畫,可以算是圖像版的《藝術家之死》。裡面提到的各種處境,都會讓投身藝術的人心有戚戚焉,彷彿藝術世界的泡泡在你面前一一幻滅。

© Anna Haifisch, 2016, 2017

➤當代藝術假鬼假怪

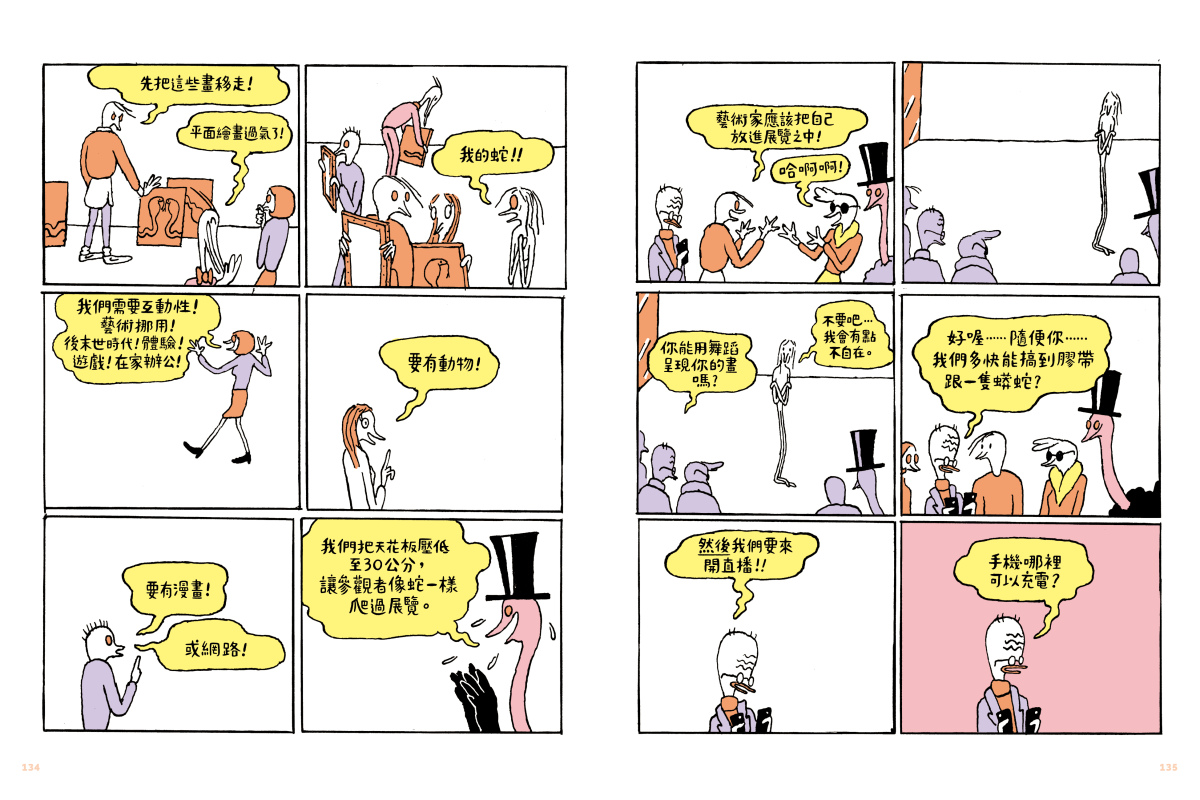

這本漫畫的主題可以分成四類,第一種是當代藝術的荒謬。我們都很熟悉那些對於當代藝術的批評,好像當代藝術什麼都可以是藝術。這本漫畫對此有許多諷刺,每次我看到角色大聲讚嘆:「這真的太當代了」,都無法克制地笑出來,但是這個觀點也有值得修正的地方。

書中對於當代藝術有下面幾個批評:

- 說當代藝術遠離現實。確實當代藝術常訴諸於抽象語境,但是抽象不等於不處理現實。事實上當代藝術涉及的現實議題遠遠超過前代藝術家,諸如各種社會介入、社會參與的藝術。我們可以批評他們沒有真正的效用,但不能因此說當代藝術沒有面向社會。

- 說當代藝術標新立異,沒有誠意。事實上當代藝術一天到晚在講各種倫理規範,論及的各種步驟、方法、規矩絕對比前代藝術多。認為當代藝術沒有誠意,其實是因為我們把當代藝術跟觀念藝術混在一起,而後者常常給人荒謬不認真的印象。

不過觀念藝術的不講究,是因為藝術家刻意去除藝術作品的樣子,而當代藝術的看不懂則是高度學術化的結果。最明顯的例證就是去看當代藝術家的形象,他們更像是苦幹實案的勞動者或研究人員,而非率性不羈的觀念藝術家。

- 說當代藝術沒有靈光、美感與感性。這也是要比較而得。確實跟現代主義藝術比起來,當代藝術是沒那麼講究美的形式,這是因為當代藝術不再標舉作品的美感特徵。很多人討厭當代藝術就是討厭這一點,因為不知道美在哪裡。但是跟觀念藝術比起來,當代藝術簡直美得不得了,而且就經營現場體驗而言,當代藝術哪裡不美?哪裡不感性了!

- 說當代藝術空談理論不講求作品實體,沒有媒材專技。這裡有兩件事搞混在一起:當代藝術家常常不自己製作是一回事,但當代藝術做不做東西、有沒有技術是另一回事。後者的答案是很明顯的,你看那些動力裝置哪裡沒有技術?哪裡沒有實體?這裡批評者一樣把觀念藝術跟當代藝術混淆在一起。

© Anna Haifisch, 2016, 2017

➤藝術的套路

第二類是關於藝術世界的各種套路。譬如藝術家應該在聚會時如何高談闊論,開幕時要穿什麼衣服、留什麼樣的髮型(想要大放異彩,但不想要太講究),作品要有趣但不能失去輕鬆俏皮……這本漫畫提供了許多第一手準確的觀察。

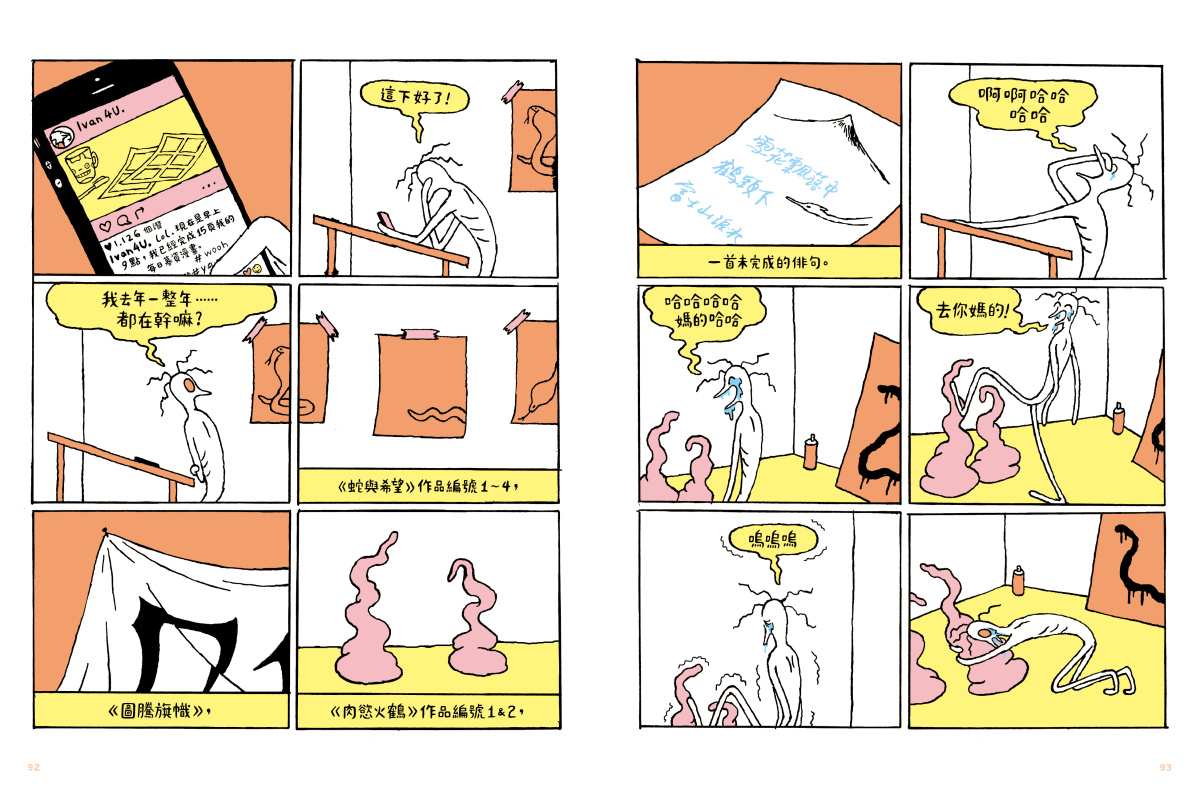

藝術世界之所以有這些刻板的樣子,並不一定是藝術家不能體認現實,反而正相反。因為大多數藝術家都活得很辛苦,所以我們想要撐起一個虛幻的形象。譬如在社群媒體上刊登各種活動、展覽訊息;在駐村時候發表跟外國藝術家熱烈交流的照片。透過這樣的方式,我們創建一個豐富多彩的藝術家形象。

這並不只是為了讓別人以為我們很成功,而是藝術家對自己的一種暗示。好像在說:雖然每天起床我都不知道要幹什麼,但至少我有另外一個生命,它看起來好像很有意義。結果是我們(在網路上)共同製造出一個藝術的世界,在這個世界中,許多專業的藝術家依靠藝術有穩定的收入,在藝術體系受到系統的肯定。我們甚至忘了這個幻覺其實是我們一起建造的。

➤殘酷的現實

第三類是殘酷的現實。這裡又可以分成兩種:一種是對於自我的認知。譬如總以為自己很特別,但後來發現並沒有。最為生動的一則就是,偶然間藝術家想起了一個無人機藝術的idea,他興奮地做了出來,結果最後卻是悲劇。我看到這則時整個都要跳起來:這不就是我的日常——以為自己發現了一個絕佳的點子,但是過兩天就覺得索然無味,也無人欣賞。

另一種則是認識到現實世界的殘酷。我想起之前看到攝影家Bruce Gilden與Annie Leibovitz破產的新聞。不熟悉攝影的朋友也許會覺得無比吃驚,但是對攝影創作者而言,心裡想的是「終究」來到這一天。

但我並不是一開始就認知到這個事實。我和許多創作者一樣,心中都曾經有一套關於藝術的劇本。這個劇本大概是這樣的:我們覺得有一套藝術的基本功,只要專心致志地去掌握,有一天作品就會出現本質性的飛躍,然後被某家藝廊簽約,或是被某個國外策展人看見,然後我們開始有穩定的展覽與收入,進而在藝術機構之中具有一個位置。

但是大概經過幾年之後,我們就會發現情況不是這樣。於是我們猜想背後還需要某些社會資本,譬如人脈或是身分,然後對於自己欠缺這部分感到憤怒,認為自己因此錯失了藝術成功的道路。

然後再過一陣子,我們會發現其實就算擁有這些社會資本的人,也不可能依靠藝術維生。那些所謂成功的藝術家,只是活得像他們階級的生活,而不是依靠他們的階級在藝術上取得巨大的成功。到了這個階段,我們就會對一切失去了興趣。

我發現這件事非常糟糕,譬如以前辦展覽有個隱微的動力是,我覺得可以被老師或專家看見,但當我不相信這件事的時候,辦展忽然少了許多動機。又譬如說,以前去國外駐村會覺得非常開心,因為我以為可以認識國外的策展人。但現在我對於駐村常常充滿著懷疑,覺得花那麼多錢,然後無所事事究竟能得到什麼?

© Anna Haifisch, 2016, 2017

➤無法進入一場夢

所有這些關於藝術家的真相,匯聚而成一個巨大的焦慮,這不僅僅是因為沒有穩定收入,或者沒有發展機會,更是來自於一種落差。一方面,當代藝術比起人類歷史上所有時代的藝術都更加巨大。我們從沒見過那麼多的藝術機構、美術館、藝廊出現在世界之上。也從沒看過地球上有如此多的藝術家,而這是在非常短的時間之內出現的。據說1960年代紐約蘇活區只有幾百個藝術家,如今已有幾十萬人。

但是另一方面,個別創作者跟這個榮景沒有什麼直接的關係。確實我們可以有更多的展出機會,有更多的藝術團體與學校。但這些都不能算是穩定的謀生方式。說到底,藝術還是不夠大,相比於每天都被說夕陽的出版業,人家至少還有一個產業。然而藝術沒有。

在這樣嚴峻的現實下,藝術家們因為無法參與那個其實不存在的虛幻世界而感到失落,就像焦慮自己無法進入真實的世界,但其實我們只是無法進入一場夢。為了對抗這個焦慮,當代藝術家必須小心翼翼地告訴自己:每一個字句都是有道理的,每一個步驟都有其專業的考量,每一次行動都必須考量其社會的關係,每一個關於藝術的稱謂都有對應的真實。

因為這樣我們才會忘記,我們不在夢裡。●

|

The Artist:藝術家的鳥生活 The Artist:藝術家的鳥生活

The Artist – Gesamtausgabe

作者:安娜・海飛鯊(Anna Haifisch)

譯者:陳蘊柔

出版:相之丘藝文

定價:668元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:安娜・海飛鯊(Anna Haifisch)

「孤獨對創作來說是必要的。而在這個動盪的世界中,創作又是最和平的事。」

1986年生於德國萊比錫,兒時看了許多法國經典漫畫如《高盧英雄歷險記》(Astérix),對漫畫深感著迷。在2008到2010年間於紐約絹印工作室Kayrock Screenprinting工作後,開始對漫畫創作有興趣。2013年共同籌辦萊比錫漫畫圖像節「百萬富翁俱樂部」(The Millionaires Club)。2015年受「VICE.com」的邀稿展開了《The Artist》系列漫畫的週更,並且陸續與不同媒體合作插畫作品。常使用鮮明色彩與童趣般的線條來描繪可愛的動物如老鼠、青蛙等,近期活動轉趨多元,並在2023年於法國史特拉斯堡舉辦首次個展。

安娜被視為是德國漫畫界最重要的作者之一,作品多次入圍安古蘭國際漫畫節官方選書;2018年Google為慶祝國際婦女日,邀請安娜繪製插畫,為全球12位獲邀的視覺藝術家之一;2020年更獲頒馬克思與莫里茲最佳德語漫畫家獎(Max und Moritz-Preis)。目前著有:《Von Spatz》(暫譯:馮・斯帕茲,Rotopol於2015年出版)、《Schappi》(暫譯:夏皮,Rotopol於2019年出版)、《Residenz Fahrenbühl》(暫譯:老鼠駐村,Spector Books於2021年出版)等書。

✦ 個人官網:hai-life.com

|

Tags:

人們對於「藝術家」總有過度的想像,這種想像表現在我們對於「藝術家」一詞小心翼翼的使用上。好萊塢電影裡的藝術家角色總是看起來瘋狂、偏執,不斷呼喊靈感與天才。而《The Artist:藝術家的鳥生活》這本漫畫正好相反,裡面的藝術家毫無迷人的個性與藝術家的光環,他就是個魯蛇,讓我想起了張之洲的攝影書《五個攝影師》(Five Photographers)裡的一個段落:

一開始我會看得哈哈大笑,但是看著看著就笑不出來了。關於藝術家的真實生活,我們已經聽過許多。我看過最鉅細靡遺的描述,就是《藝術家之死:數位資本主義、社群媒體與零工經濟全面崛起,21世紀的創作者如何開闢新局?》。而《The Artist》這本漫畫,可以算是圖像版的《藝術家之死》。裡面提到的各種處境,都會讓投身藝術的人心有戚戚焉,彷彿藝術世界的泡泡在你面前一一幻滅。

➤當代藝術假鬼假怪

這本漫畫的主題可以分成四類,第一種是當代藝術的荒謬。我們都很熟悉那些對於當代藝術的批評,好像當代藝術什麼都可以是藝術。這本漫畫對此有許多諷刺,每次我看到角色大聲讚嘆:「這真的太當代了」,都無法克制地笑出來,但是這個觀點也有值得修正的地方。

書中對於當代藝術有下面幾個批評:

不過觀念藝術的不講究,是因為藝術家刻意去除藝術作品的樣子,而當代藝術的看不懂則是高度學術化的結果。最明顯的例證就是去看當代藝術家的形象,他們更像是苦幹實案的勞動者或研究人員,而非率性不羈的觀念藝術家。

➤藝術的套路

第二類是關於藝術世界的各種套路。譬如藝術家應該在聚會時如何高談闊論,開幕時要穿什麼衣服、留什麼樣的髮型(想要大放異彩,但不想要太講究),作品要有趣但不能失去輕鬆俏皮……這本漫畫提供了許多第一手準確的觀察。

藝術世界之所以有這些刻板的樣子,並不一定是藝術家不能體認現實,反而正相反。因為大多數藝術家都活得很辛苦,所以我們想要撐起一個虛幻的形象。譬如在社群媒體上刊登各種活動、展覽訊息;在駐村時候發表跟外國藝術家熱烈交流的照片。透過這樣的方式,我們創建一個豐富多彩的藝術家形象。

這並不只是為了讓別人以為我們很成功,而是藝術家對自己的一種暗示。好像在說:雖然每天起床我都不知道要幹什麼,但至少我有另外一個生命,它看起來好像很有意義。結果是我們(在網路上)共同製造出一個藝術的世界,在這個世界中,許多專業的藝術家依靠藝術有穩定的收入,在藝術體系受到系統的肯定。我們甚至忘了這個幻覺其實是我們一起建造的。

➤殘酷的現實

第三類是殘酷的現實。這裡又可以分成兩種:一種是對於自我的認知。譬如總以為自己很特別,但後來發現並沒有。最為生動的一則就是,偶然間藝術家想起了一個無人機藝術的idea,他興奮地做了出來,結果最後卻是悲劇。我看到這則時整個都要跳起來:這不就是我的日常——以為自己發現了一個絕佳的點子,但是過兩天就覺得索然無味,也無人欣賞。

另一種則是認識到現實世界的殘酷。我想起之前看到攝影家Bruce Gilden與Annie Leibovitz破產的新聞。不熟悉攝影的朋友也許會覺得無比吃驚,但是對攝影創作者而言,心裡想的是「終究」來到這一天。

但我並不是一開始就認知到這個事實。我和許多創作者一樣,心中都曾經有一套關於藝術的劇本。這個劇本大概是這樣的:我們覺得有一套藝術的基本功,只要專心致志地去掌握,有一天作品就會出現本質性的飛躍,然後被某家藝廊簽約,或是被某個國外策展人看見,然後我們開始有穩定的展覽與收入,進而在藝術機構之中具有一個位置。

但是大概經過幾年之後,我們就會發現情況不是這樣。於是我們猜想背後還需要某些社會資本,譬如人脈或是身分,然後對於自己欠缺這部分感到憤怒,認為自己因此錯失了藝術成功的道路。

然後再過一陣子,我們會發現其實就算擁有這些社會資本的人,也不可能依靠藝術維生。那些所謂成功的藝術家,只是活得像他們階級的生活,而不是依靠他們的階級在藝術上取得巨大的成功。到了這個階段,我們就會對一切失去了興趣。

我發現這件事非常糟糕,譬如以前辦展覽有個隱微的動力是,我覺得可以被老師或專家看見,但當我不相信這件事的時候,辦展忽然少了許多動機。又譬如說,以前去國外駐村會覺得非常開心,因為我以為可以認識國外的策展人。但現在我對於駐村常常充滿著懷疑,覺得花那麼多錢,然後無所事事究竟能得到什麼?

➤無法進入一場夢

所有這些關於藝術家的真相,匯聚而成一個巨大的焦慮,這不僅僅是因為沒有穩定收入,或者沒有發展機會,更是來自於一種落差。一方面,當代藝術比起人類歷史上所有時代的藝術都更加巨大。我們從沒見過那麼多的藝術機構、美術館、藝廊出現在世界之上。也從沒看過地球上有如此多的藝術家,而這是在非常短的時間之內出現的。據說1960年代紐約蘇活區只有幾百個藝術家,如今已有幾十萬人。

但是另一方面,個別創作者跟這個榮景沒有什麼直接的關係。確實我們可以有更多的展出機會,有更多的藝術團體與學校。但這些都不能算是穩定的謀生方式。說到底,藝術還是不夠大,相比於每天都被說夕陽的出版業,人家至少還有一個產業。然而藝術沒有。

在這樣嚴峻的現實下,藝術家們因為無法參與那個其實不存在的虛幻世界而感到失落,就像焦慮自己無法進入真實的世界,但其實我們只是無法進入一場夢。為了對抗這個焦慮,當代藝術家必須小心翼翼地告訴自己:每一個字句都是有道理的,每一個步驟都有其專業的考量,每一次行動都必須考量其社會的關係,每一個關於藝術的稱謂都有對應的真實。

因為這樣我們才會忘記,我們不在夢裡。●

The Artist – Gesamtausgabe

作者:安娜・海飛鯊(Anna Haifisch)

譯者:陳蘊柔

出版:相之丘藝文

定價:668元

【內容簡介➤】

作者簡介:安娜・海飛鯊(Anna Haifisch)

「孤獨對創作來說是必要的。而在這個動盪的世界中,創作又是最和平的事。」

1986年生於德國萊比錫,兒時看了許多法國經典漫畫如《高盧英雄歷險記》(Astérix),對漫畫深感著迷。在2008到2010年間於紐約絹印工作室Kayrock Screenprinting工作後,開始對漫畫創作有興趣。2013年共同籌辦萊比錫漫畫圖像節「百萬富翁俱樂部」(The Millionaires Club)。2015年受「VICE.com」的邀稿展開了《The Artist》系列漫畫的週更,並且陸續與不同媒體合作插畫作品。常使用鮮明色彩與童趣般的線條來描繪可愛的動物如老鼠、青蛙等,近期活動轉趨多元,並在2023年於法國史特拉斯堡舉辦首次個展。

安娜被視為是德國漫畫界最重要的作者之一,作品多次入圍安古蘭國際漫畫節官方選書;2018年Google為慶祝國際婦女日,邀請安娜繪製插畫,為全球12位獲邀的視覺藝術家之一;2020年更獲頒馬克思與莫里茲最佳德語漫畫家獎(Max und Moritz-Preis)。目前著有:《Von Spatz》(暫譯:馮・斯帕茲,Rotopol於2015年出版)、《Schappi》(暫譯:夏皮,Rotopol於2019年出版)、《Residenz Fahrenbühl》(暫譯:老鼠駐村,Spector Books於2021年出版)等書。

✦ 個人官網:hai-life.com

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

延伸閱讀

書評》藝術史是台灣的容顏:評《漫步裡的台灣美術》

閱讀更多

人物》當我們變老,當藝術留下存在:楊純鑾《此刻.我在》藝術與照護相遇

閱讀更多

漫評》看完它就像打開潘朵拉的寶盒:《區判:品味與美學的知識漫畫》

閱讀更多