時間中的儀式,就像空間中的家一樣。時間流逝並非如手中沙一樣消耗和摧毀著我們,而是使我們達到完整之物,這太好了。因此,我從一個慶典,走向另一個慶典。

──《要塞》,法國作家、飛行員安東尼.聖修伯里(Antoine de Saint-Exupéry)

幾乎無法定義柏森的詩。柏森是個奇妙的人。

時常,我們沿著窄巷散步,或在行天宮近旁的木椅上長坐,天空又高又藍,能聞到陽光曝曬的芬芳,萬物呈現一種清晰的柔焦。坐在公園或僅限外帶的咖啡店前,有時,就滿足地盯著一叢紫色的花,看上半天。有時,會有一種自由的錯覺:所有煩惱,憂傷,快樂都消失了。這不是一個可能發生戰爭的島嶼,也不太餓,咖啡呢,可有可無。好像我們在布拉格了,或威尼斯。一個完全陌生,完全美麗的城鎮,與任何人,任何事物都沒有聯繫。

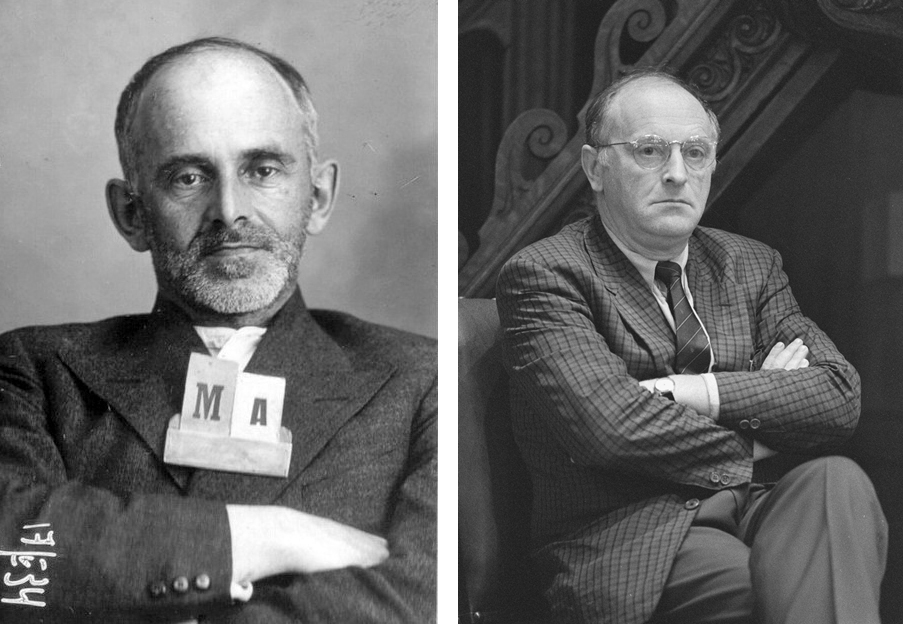

俄國猶太裔詩人曼德爾施塔姆(Osip Emilyevich Mandelshtam)也曾這樣,在被蘇聯迫害、拘留後,短暫的自由時光,和情人長坐小城,某塊大理石台階上,虛耗一下午,哪怕他買不起一束花。這樣一個「對文明懷有鄉愁」的詩人,詩中常出現柱廊、拱頂、教堂、環形競技場。這些建築昭示著一種秩序,一種建構的信念,昭示著古代人,曾多麼想將飛沙走石,從蔓草荒煙中,建作現世裡的天堂。這是一種理想與樂觀,一種如今已不復現的耐心和餘裕。

俄國猶太裔詩人曼德爾施塔姆(左)及蘇聯流亡詩人布羅茨基。(圖源:維基)

當1987年蘇聯流亡詩人布羅茨基(Joseph Brodsky)領取諾貝爾獎時,他說,曼氏比他更有資格領獎。他評述曼氏的一個詞——文明的孩子——當我展讀柏森的詩,經常浮現。這些詩看似平淡,實則蘊藏著一股衝動,以日常生活為底色,卻透露出一種直視死亡與消逝的堅決。

像刮傷的黑膠

無可避免地重複

童年的舒曼,熄燈之後

遺留在迴廊的深處

衰色的靜物間,眼神曾經流過

──〈談及消逝〉

詩人,欲將他的世界,他的個人文明,與人類總體文明的所有造物,藉由自我的敞開,藉由語言的圈地,或藉任何媒介(唱盤、音樂、相片)強力留存。生死俯仰,迢迢趕赴,一開始是尋找肉身,最終卻找到詞的靈魂。詞語,似乎是靈魂最好的居所了。海德格說,語言是人類的家屋。而人類這些終有一死者,透過詞語,度量出存在的「廣度」,才得以棲居,而非漂泊無依。

上述古典建築的對照物,對柏森而言顯然是音樂:巴哈、德布希、馬勒。為何說音樂是一種建築呢?首先,聲音是時間的所在地,是一個背景,在這個背景的襯托下,思想和內容獲得一種立體感。是聲音,使時間停駐,讓思維下沉,繼而得以向上堆疊,拔尖,直抵形而上。柏森詩中的敘述背景,常擺有一台撥放中的唱片,彷彿,只要音樂一響,時間就得以圈地,展開漣漪,鞏固結界。

散開的是夢

如果你正想著,音樂就到這

停下來,我將光碟回放

不疾不徐

正如寫詩

生怕錯過任何

細節與理解:訊號的紀錄

也是如此,彷彿時間邁向時間

──〈詩歌盡頭〉

詩的聲音,諸如腔調、語感、音形、慣用句、鋪排的章法,在在使語言構成殷實的建築體。它可能是巴洛克、哥德式,甚或現代派、未來主義,由它的聲音所決定。這必然是一種儀式的建立,儀式化的空間邀情人們沉思,要求專注,故而不畏繁複的禮節,或劇烈的空白停頓,吸引聽眾去介入,投入,沉浸其身心。指揮家在交響曲啟動前,往往會設定一個邀集全體樂手進入節奏的拍點,就像是賽跑前高舉的鳴槍,要求所有人全神貫注。

在聲音上,柏森極盡可能地發揮漢語曲折變化的潛力,你會發現詩的主詞經常隱去,而名詞輕易座落在句尾,句子展開的過程,基本上是觀念的盤繞,迂迴。未到結尾,柏森不會輕易透過押韻,去煞停詩行的步勢。修辭上,柏森的詩從句複雜,時有格言的迴旋,使人感覺自己在閱讀外文語法,然而,字裡行間的控制力,推進感,節奏性,卻又是充分琢磨的漢語。

但凡有珍貴性的

也屬於那日復日地琢磨

包括技藝

包括生長

包括前所未有

或包括一種終點

平靜如初,教我察覺

一切隱藏奔動的

遙遠而清明的遺逝

──〈源泉〉

這絕非分析性的語言。由「但凡」、「屬於」、「包括」、「察覺」等指向句,在疊加態勢下,錯綜複雜,交織共享著一道文勢、意向(intentionality)。這種語法高度的自我懷疑,反覆自我糾偏——但凡、也屬於;然而仍抑制不住擴張——包括;一波未平,又順勢重新指認、統攝,改錯為正——如初、察覺。倏忽間,段落竟已完成。彷彿這是爵士樂。

總體而言,柏森的詩拒絕過度的押韻、協調、齊整,也拒絕直接宣示意義,保有一種道德敏感的哲學氣質,是一種對抒情自我的平衡策略。其實,抗拒押韻本身,即以最基本的形式,反對意義的凸顯。這使得柏森詩中豐沛的意念,產生一種斑駁、繽紛、纖脆的特質。它不加固表象,卻也不掏心自剖。

浪漫,何以崇高?因為有了愛的能力

閃爍,盈滿我的心,服貼夕日,照映

泛光的細沙,

迅疾的信使傳遞它的方言:寄居蟹,拉丁學名

消柔的隱士,我看見了霧中的花正如你

不復存在,繁複,激起無盡泡沫的螺旋

──〈印象〉

這並非拐彎抹角或修辭練習。這樣的語言如許誠實,以至於在修辭上貶低自身,從思想上斷定「描述、及物、觸碰、凝視」注定艱難,必須收斂自我,輕柔以待。它抗拒著「本真性」,懷疑自我主體的真,卻仍追求客觀世界的真。這樣的語言,是使自我變成容器,使詩,成為建立共同體的「儀式」。

借助彌撒,牧師們學會以美待物──輕拿聖杯、聖餅,悠閒擦拭聖器,翻動書頁;還有發自內心的喜悅,那是與物圓融相處的結果。

──《對重複的幻想》,奧地利作家彼得.漢德克(Peter Handke)

柏森似乎很少讓語義落實,而總是不斷綿延生長,產生一股滯後感。《原光》大量以「虛詞、副詞、介詞、連詞」作為轉折引導,並將「名詞、主題、意象」往後挪置。而書名所涉的思想,似乎早也涵藏這「滯後」的意蘊。

《原光》源於奧地利作曲家馬勒(Gustav Mahler)第二交響曲《復活》的第四樂章,是一部涉及生死本質的曲目,旋律的主要意象從墳墓開始,回顧過往的生命,青春純真的失去,緊接著是絕望、厭惡、迷茫。到了〈原光〉一章則首次如耳邊絮語,傳來「歸向神」的渴望。

原光,最初的光,按照德語原詞「Urlicht」的意思,是「光到來前的光」,一種暈染的視覺。意識到「那是光」的「前夕」,光「已經」來到。因為人的感官總是滯後,也正是這種滯後,給人帶來鄉愁、帶來預感,使人活在雙重的時間感中:其中一個向後指往「遺逝」,另一個向前指向「救贖」。而終有一天,某一時刻,兩者也將疊合,同頻共振。雖無法直接指認,卻總相信一種神祕、奧祕、啟蒙的到來。每一瞬,都可能是到來的「前一刻」。

所謂的彌賽亞。其實是對於無可言喻之物,無窮的言說欲望,以讚頌,託付,信任與愛為主題。

這種滯後、光暈,含著雜訊,像底片攝影模糊的邊框,使清晰之處更清晰,有助於我們識見真實的脈絡。然而是從柔焦、散景開始,提示我們集中、收縮,但同時也維持著廣張、平坦的注意力,恍如曼陀羅圖形,「激起無盡泡沫的螺旋」。

柏森曾提及:「詩和音樂,在最好的情況下,等同於一,它既是直觀,又是回聲。」直觀與回聲的共振共構,建立了實在的感受,卻毫無範圍可言,它不知來處,亦不知去向,人如站立在盪過鐘聲的草原。

柏森的詩,正如馬勒的音樂,基本上就是一段綿長的鐘聲,延遲自身,不設因果背景。但是聽到最後,仍有一種曲律、弧度、氣息上的圓滿。它層疊、徬徨、幽微,但不斷推進,最終帶來了滿足。這裡確實有種強烈的宗教情懷,復活前,終將被復活的人子,必先遭受折磨與苦難,而為了這階段性的承受,他須將自我清空,使自我成為容器,乃「儀式」的自覺。

或許這就是為何詩人總在模擬氣息吐盡,彷彿連同模擬著記憶淡逝的過程。

柏森所鍾愛的哲學家漢娜.鄂蘭(Hannah Arendt)以提出「惡的平庸性」概念聞名,曾被指責為一種判斷力的匱乏,因為鄂蘭似乎並無給出終極、確定的推論。然而,鄂蘭本人更願意提及的概念或許是「判斷的判斷」。意思是,思維並非只有快速、效率、理性,還同時涉及感官層次,以直觀、直覺、直敘共構一種知性,如此,我們觀看這世界,在意的不是開始與終結的因果關係,而是經驗蒐集,捕捉結晶,且一再咀嚼有哪些被遺忘的可能性,造成了整體事態的生發。

時間再無理會我們的迷失

有些人持續詮釋 所謂再現

以徬徨和動機穿鑿夢的歎息。

──〈前奏曲與複寫紙〉

這樣的迷失,及最終的穿鑿,在《原光》中屢見不鮮,往往是詩行整體結構,最後一行的消失點。

來時的濃霧,離開的荒草。

循路徑則盡頭發生,過程是什麼

不得而知,心愛的情節總是

充滿懸念──黑暗中,沿著輪廓,我能感覺靜謐

寬厚如步履默許,最深處

路的開始。

──〈神祕的路障〉

這是路的開始,卻也是夢的歎息。柏森的詩作為儀式,重新發明了一種空間化的時間觀——先是遺逝,然後駐停,最後復活——形成環形的閉合。以死亡為前提,歌頌生命的完成。法國哲學家巴塔耶(Georges Bataille)曾說,性愛中的每一次高潮都是一次「小死」,那麼柏森詩中的每一次停駐、游移、調頻、閉合,最終也都完成了一次「小復活」。

時間對於人究竟會產生什麼影響?活在慣性加速的生活中,我們往往對此無所知。但若所有事物一瞬消失,經過思維的擇定、細節的保存、情感的結晶,再重新擺設一次,會留下什麼?

詩人曾這樣描述觀海(天牝)的神祕經歷:

太陽的犄角,落在山麓與岩石的夾縫之中,生長

一隻名為天牝的透明的獸,日日汲取

萬物的色澤

尚無語言時,如幻一般

交匯,那空白的背景底,祂的魂魄注入人的世界

沉靜的人,便最獲得祂眷顧。

──〈印象〉

柏森的詩,最終令我心領神會的是:人在生活之中,原來可以這樣託付語言,使經驗敞開。●

|

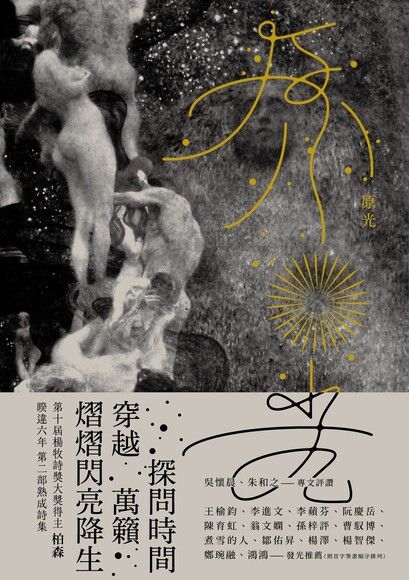

原光 原光

作者:柏森

出版:時報出版

定價:380元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:柏森

1999年,台北人,春日生。稀有的雙生肖命格。修讀哲學,喜愛馬勒。現寫有評論、散文等,詩作各散。出版詩集《灰矮星》(逗點,2019)。獲2023年新詩學會優秀青年詩人獎。詩集《原光》曾入圍周夢蝶詩獎,獲2024年楊牧詩獎。

|

Tags:

幾乎無法定義柏森的詩。柏森是個奇妙的人。

時常,我們沿著窄巷散步,或在行天宮近旁的木椅上長坐,天空又高又藍,能聞到陽光曝曬的芬芳,萬物呈現一種清晰的柔焦。坐在公園或僅限外帶的咖啡店前,有時,就滿足地盯著一叢紫色的花,看上半天。有時,會有一種自由的錯覺:所有煩惱,憂傷,快樂都消失了。這不是一個可能發生戰爭的島嶼,也不太餓,咖啡呢,可有可無。好像我們在布拉格了,或威尼斯。一個完全陌生,完全美麗的城鎮,與任何人,任何事物都沒有聯繫。

俄國猶太裔詩人曼德爾施塔姆(Osip Emilyevich Mandelshtam)也曾這樣,在被蘇聯迫害、拘留後,短暫的自由時光,和情人長坐小城,某塊大理石台階上,虛耗一下午,哪怕他買不起一束花。這樣一個「對文明懷有鄉愁」的詩人,詩中常出現柱廊、拱頂、教堂、環形競技場。這些建築昭示著一種秩序,一種建構的信念,昭示著古代人,曾多麼想將飛沙走石,從蔓草荒煙中,建作現世裡的天堂。這是一種理想與樂觀,一種如今已不復現的耐心和餘裕。

當1987年蘇聯流亡詩人布羅茨基(Joseph Brodsky)領取諾貝爾獎時,他說,曼氏比他更有資格領獎。他評述曼氏的一個詞——文明的孩子——當我展讀柏森的詩,經常浮現。這些詩看似平淡,實則蘊藏著一股衝動,以日常生活為底色,卻透露出一種直視死亡與消逝的堅決。

詩人,欲將他的世界,他的個人文明,與人類總體文明的所有造物,藉由自我的敞開,藉由語言的圈地,或藉任何媒介(唱盤、音樂、相片)強力留存。生死俯仰,迢迢趕赴,一開始是尋找肉身,最終卻找到詞的靈魂。詞語,似乎是靈魂最好的居所了。海德格說,語言是人類的家屋。而人類這些終有一死者,透過詞語,度量出存在的「廣度」,才得以棲居,而非漂泊無依。

上述古典建築的對照物,對柏森而言顯然是音樂:巴哈、德布希、馬勒。為何說音樂是一種建築呢?首先,聲音是時間的所在地,是一個背景,在這個背景的襯托下,思想和內容獲得一種立體感。是聲音,使時間停駐,讓思維下沉,繼而得以向上堆疊,拔尖,直抵形而上。柏森詩中的敘述背景,常擺有一台撥放中的唱片,彷彿,只要音樂一響,時間就得以圈地,展開漣漪,鞏固結界。

詩的聲音,諸如腔調、語感、音形、慣用句、鋪排的章法,在在使語言構成殷實的建築體。它可能是巴洛克、哥德式,甚或現代派、未來主義,由它的聲音所決定。這必然是一種儀式的建立,儀式化的空間邀情人們沉思,要求專注,故而不畏繁複的禮節,或劇烈的空白停頓,吸引聽眾去介入,投入,沉浸其身心。指揮家在交響曲啟動前,往往會設定一個邀集全體樂手進入節奏的拍點,就像是賽跑前高舉的鳴槍,要求所有人全神貫注。

在聲音上,柏森極盡可能地發揮漢語曲折變化的潛力,你會發現詩的主詞經常隱去,而名詞輕易座落在句尾,句子展開的過程,基本上是觀念的盤繞,迂迴。未到結尾,柏森不會輕易透過押韻,去煞停詩行的步勢。修辭上,柏森的詩從句複雜,時有格言的迴旋,使人感覺自己在閱讀外文語法,然而,字裡行間的控制力,推進感,節奏性,卻又是充分琢磨的漢語。

這絕非分析性的語言。由「但凡」、「屬於」、「包括」、「察覺」等指向句,在疊加態勢下,錯綜複雜,交織共享著一道文勢、意向(intentionality)。這種語法高度的自我懷疑,反覆自我糾偏——但凡、也屬於;然而仍抑制不住擴張——包括;一波未平,又順勢重新指認、統攝,改錯為正——如初、察覺。倏忽間,段落竟已完成。彷彿這是爵士樂。

總體而言,柏森的詩拒絕過度的押韻、協調、齊整,也拒絕直接宣示意義,保有一種道德敏感的哲學氣質,是一種對抒情自我的平衡策略。其實,抗拒押韻本身,即以最基本的形式,反對意義的凸顯。這使得柏森詩中豐沛的意念,產生一種斑駁、繽紛、纖脆的特質。它不加固表象,卻也不掏心自剖。

這並非拐彎抹角或修辭練習。這樣的語言如許誠實,以至於在修辭上貶低自身,從思想上斷定「描述、及物、觸碰、凝視」注定艱難,必須收斂自我,輕柔以待。它抗拒著「本真性」,懷疑自我主體的真,卻仍追求客觀世界的真。這樣的語言,是使自我變成容器,使詩,成為建立共同體的「儀式」。

柏森似乎很少讓語義落實,而總是不斷綿延生長,產生一股滯後感。《原光》大量以「虛詞、副詞、介詞、連詞」作為轉折引導,並將「名詞、主題、意象」往後挪置。而書名所涉的思想,似乎早也涵藏這「滯後」的意蘊。

《原光》源於奧地利作曲家馬勒(Gustav Mahler)第二交響曲《復活》的第四樂章,是一部涉及生死本質的曲目,旋律的主要意象從墳墓開始,回顧過往的生命,青春純真的失去,緊接著是絕望、厭惡、迷茫。到了〈原光〉一章則首次如耳邊絮語,傳來「歸向神」的渴望。

原光,最初的光,按照德語原詞「Urlicht」的意思,是「光到來前的光」,一種暈染的視覺。意識到「那是光」的「前夕」,光「已經」來到。因為人的感官總是滯後,也正是這種滯後,給人帶來鄉愁、帶來預感,使人活在雙重的時間感中:其中一個向後指往「遺逝」,另一個向前指向「救贖」。而終有一天,某一時刻,兩者也將疊合,同頻共振。雖無法直接指認,卻總相信一種神祕、奧祕、啟蒙的到來。每一瞬,都可能是到來的「前一刻」。

所謂的彌賽亞。其實是對於無可言喻之物,無窮的言說欲望,以讚頌,託付,信任與愛為主題。

這種滯後、光暈,含著雜訊,像底片攝影模糊的邊框,使清晰之處更清晰,有助於我們識見真實的脈絡。然而是從柔焦、散景開始,提示我們集中、收縮,但同時也維持著廣張、平坦的注意力,恍如曼陀羅圖形,「激起無盡泡沫的螺旋」。

柏森曾提及:「詩和音樂,在最好的情況下,等同於一,它既是直觀,又是回聲。」直觀與回聲的共振共構,建立了實在的感受,卻毫無範圍可言,它不知來處,亦不知去向,人如站立在盪過鐘聲的草原。

柏森的詩,正如馬勒的音樂,基本上就是一段綿長的鐘聲,延遲自身,不設因果背景。但是聽到最後,仍有一種曲律、弧度、氣息上的圓滿。它層疊、徬徨、幽微,但不斷推進,最終帶來了滿足。這裡確實有種強烈的宗教情懷,復活前,終將被復活的人子,必先遭受折磨與苦難,而為了這階段性的承受,他須將自我清空,使自我成為容器,乃「儀式」的自覺。

或許這就是為何詩人總在模擬氣息吐盡,彷彿連同模擬著記憶淡逝的過程。

柏森所鍾愛的哲學家漢娜.鄂蘭(Hannah Arendt)以提出「惡的平庸性」概念聞名,曾被指責為一種判斷力的匱乏,因為鄂蘭似乎並無給出終極、確定的推論。然而,鄂蘭本人更願意提及的概念或許是「判斷的判斷」。意思是,思維並非只有快速、效率、理性,還同時涉及感官層次,以直觀、直覺、直敘共構一種知性,如此,我們觀看這世界,在意的不是開始與終結的因果關係,而是經驗蒐集,捕捉結晶,且一再咀嚼有哪些被遺忘的可能性,造成了整體事態的生發。

這樣的迷失,及最終的穿鑿,在《原光》中屢見不鮮,往往是詩行整體結構,最後一行的消失點。

這是路的開始,卻也是夢的歎息。柏森的詩作為儀式,重新發明了一種空間化的時間觀——先是遺逝,然後駐停,最後復活——形成環形的閉合。以死亡為前提,歌頌生命的完成。法國哲學家巴塔耶(Georges Bataille)曾說,性愛中的每一次高潮都是一次「小死」,那麼柏森詩中的每一次停駐、游移、調頻、閉合,最終也都完成了一次「小復活」。

時間對於人究竟會產生什麼影響?活在慣性加速的生活中,我們往往對此無所知。但若所有事物一瞬消失,經過思維的擇定、細節的保存、情感的結晶,再重新擺設一次,會留下什麼?

詩人曾這樣描述觀海(天牝)的神祕經歷:

柏森的詩,最終令我心領神會的是:人在生活之中,原來可以這樣託付語言,使經驗敞開。●

作者:柏森

出版:時報出版

定價:380元

【內容簡介➤】

作者簡介:柏森

1999年,台北人,春日生。稀有的雙生肖命格。修讀哲學,喜愛馬勒。現寫有評論、散文等,詩作各散。出版詩集《灰矮星》(逗點,2019)。獲2023年新詩學會優秀青年詩人獎。詩集《原光》曾入圍周夢蝶詩獎,獲2024年楊牧詩獎。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候