2025年首爾國際書展的主題國是台灣,台灣文學與文化首次以如此大規模的形式進入韓國讀者的視野。這場展覽不僅讓韓國社會更貼近理解台灣文化,也促使台灣作家與文化工作者們,重新思考近年韓流盛行的文化條件與社會脈絡,進一步探索台灣文化對外輸出的可能性。

在台灣,關於韓流的討論多半仍集中於產業政策與資金扶持機制,傾向將韓流視為由上而下「大撒幣」政策堆砌而成的成功模式。這些論點固然突顯出制度的重要性,卻往往忽略了韓流背後更為複雜的文化實踐、媒介生態與全球網絡等多重交織的要素。

《韓流憑什麼!》這本書正是在此脈絡下,提供了新的視角。全書的多位作者透過多種理論框架重新審視韓流,批判性地回顧過去20多年來的韓流研究與政策論述,並從文化研究的視角分析韓流的歷史、發展與文化意義。

他們拒絕無條件地稱頌政策與產業導向的樂觀敘事,轉而以媒體環境的轉變、全球化與數位平台的擴散為關鍵詞,重新定義韓流在文化、政治與經濟層面的研究方向。對台灣而言,以此觀點重新理解,也許正是超越比較的焦慮、產業模仿,重新思索自身文化位置與表達方式的契機。

➤超越國家主導,韓流的民間互動與共創文化

與台灣相似,韓國也經歷日本殖民統治,同樣在二戰後經歷長期的獨裁政權,直至1987年6月民主運動後,才逐步邁向民主化的社會。除此之外,韓國更在1950年代歷經韓戰,這場全國性戰爭幾乎讓整個朝鮮半島淪為焦土,造成逾百萬人死亡,超過千萬人流離失所。根據美國國際開發署(USAID)及世界銀行的報告,1953年戰爭結束時,韓國的國民所得僅約67美元(以當時幣值計),被美國經濟學者視為「全球最貧困的國家之一」。

然而在僅僅數十年間,韓國透過開發國家模式、出口導向型工業化,以及美國援助與財閥體系的興起,創造了被稱為「漢江奇蹟」的經濟成長。這段歷史不僅形塑了韓國社會強烈的競爭意識與民族自尊,也為後來韓流文化輸出的國家品牌提供了豐厚的象徵資本,進一步提升了其國際形象。

韓國首爾漢江夜景。(圖源:維基)

對於韓流盛行的原因,韓國學界與輿論有多種不同的解釋。某一派觀點強調國家政策與政治經濟的作用,認為韓流的形成與1997年亞洲金融風暴後,韓國政府推動的「文化產業輸出戰略」密切相關。政府積極支持娛樂產業結構改革、全球市場開拓、著作權制度化等,使文化被視為重要的產業資源,國家與資本的結合成為韓流的起點。

然而另一派研究者指出,這種說法過於簡化,忽略了韓流背後更深層的社會文化基礎,以及參與式的民間文化的能量。政府雖在初期扮演了推動的角色,但後來也意識到,若要讓韓流持續發展,不能僅依賴政策補助或出口導向的文化戰略。

這些研究者認為,韓流風行的真正關鍵在於觀眾與創作者之間的互動,以及民間自發的參與行動。政府轉而支持開放的數位平台與跨媒體生態,讓粉絲、創作者與企業形成持續互動的文化網絡,使文化內容不只是「被消費」,而是可以不斷再創造、再流通。韓國的粉絲文化研究者也指出,從第一世代偶像到近年偶像的培養、設計與行銷方式,都展現了從上而下到雙向交流的轉變。這樣的互動不僅重塑了偶像產業,也讓韓流成為跨界共創的文化現象。

不只是偶像行銷,網路連載的條漫與小說,作者往往也會根據讀者的即時回饋,調整作品的敘事走向。這樣的互動機制打破了過去創作者單向輸出的模式,使作品的生產過程成為一種「共同參與式文化」的實踐。作品不再只是作者個人創意的結果,而是作者與讀者在交流、回饋與再創作中共同生成的動態成果。

閱聽大眾的角色逐漸從被動的接受者,轉變為積極的參與者,甚至是共同創作者。他們透過留言、投票、二次創作、同人延伸等方式介入文本的生產,使得創作與消費的界線變得模糊。這種「共創式」的參與不僅增強了作品的生命力,也讓文化商品的價值建立在社群互動與情感連結之上,擴大了內容生態的規模。韓國的流行文化因而不再只是被動輸出的文化產品,更成為一種可不斷再生產與再詮釋的社群文化實踐。

➤「K-」作為國家文化品牌的可能性與侷限

近年來,「K-」作為韓國文化輸出的統一品牌,不僅出現在娛樂產業中,也滲入美妝、飲食、旅遊甚至外交領域。這個前綴字母「K」不再只是「Korea」的縮寫,更是一種國家形象與文化商品化的象徵。

然而,對於韓流現象的輸出與接受,全球各地的反應存在顯著的差異。在東亞地區,儒教文化圈的共同特質以及相似的愛情倫理觀念,提供了相對有利的傳播條件,使得韓劇在此背景下更易獲得廣泛的共鳴。但另一方面,韓流的輸出在鄰近國家,仍會受到彼此之間過往歷史紛爭與當下地緣政治角力的影響,面臨限制與挑戰。

以中國為例,雖然韓劇與K-pop曾引發熱潮,但近年來中韓關係惡化、除了前幾年「限韓令」的實施,以及「泡菜」與「辛奇」正名等文化爭議外,韓國的「去中國化」趨勢,以及儒教文化的翻譯或詮釋問題上,也經常成為兩國輿論的敏感焦點。

不僅在現實層面,影視產業中更是屢屢引發中國網友的反彈。例如2021年,斥資8億、開播前就備受矚目的《朝鮮驅魔師》,由於角色服飾與飲食描寫過於「中國化」而被批評「文化挪用」,最終只播了兩集就被迫腰斬。而最近熱播的影集《暴君的廚師》,也因涉及朝鮮時代中韓文化交流的再現與權力敘事,再度引發中韓兩國觀眾對歷史詮釋權的激烈論戰。

在韓國和日本之間的爭論,則大部分落在殖民地時期的歷史詮釋。例如描繪對朝鮮人強制徵用的電影《軍艦島》、或是以慰安婦為題的電影《鬼鄉》、《花漾奶奶秀英文》、《她們的故事》等電影,都曾遭到日本網友抵制。

左起《軍艦島》、《鬼鄉》、《花漾奶奶秀英文》、《她們的故事》電影海報。(圖源:維基)

2018年,紅遍全世界的BTS成員曾穿著一件印有原子彈爆炸蕈狀雲圖案的T恤,遭到日本電視台取消演出。而憑藉演出《梨泰院class》在日本廣受歡迎的演員朴敘俊,也曾透露他在拍攝以殖民末期為背景的電影《京城怪物》時,就已做好可能因此無法再入境日本的心理準備。

相較之下,韓流在西方世界的流行樣貌則大不相同。西方觀眾接受韓流的方式,往往與東亞國家的文化親近性無關,而是基於普世題材與異國凝視的雙重機制。例如,《魷魚遊戲》、《屍戰朝鮮》、《殭屍校園》、《寄生上流》這類作品,以階級不平等、生存競爭等全球共通議題為主軸,成功打入西方市場。而《天空之城》、《名校的階梯》等作品,則滿足了西方社會對傳統東方家庭倫理關係、對韓國高等教育激烈競爭的幻想,體現了某種帶有窺看意味的異國凝視。

左起《魷魚遊戲》、《殭屍校園》、《天空之城》、《名校的階梯》影集海報。(圖源:維基)

近期在國際市場上大受歡迎的韓國流行音樂K-POP,其歌詞與形象則越來越傾向全球化和英語化。自2020年BTS以全英文單曲〈Dynamite〉登上Billboard榜首後,韓流音樂的語言策略出現了明顯的轉折。隨後推出的BLACK PINK、TWICE等知名偶像團體,也在類似時期發行全英文或大量英語歌詞的單曲,甚至強調與歐美藝人合作,展現對西方流行文化的融入與再包裝。

(BTS單曲〈Dynamite〉MV)

而New Jeans則進一步將語言轉向極簡化與視覺化,例如〈Super Shy〉和〈ETA〉等歌詞幾乎完全以英語構成,旋律與敘事皆以普世化的戀愛情境為主,幾乎不帶一絲具體的在地文化脈絡。此外,Stray Kids與Charlie Puth合作的〈Lose My Breath〉則是全英文創作,音樂結構與西方流行曲幾乎無異,突顯了韓流為進入英語市場所作的語言與風格調整,呈現出韓流在全球市場中,語言與敘事逐步「去在地化」的趨勢。

這樣的趨勢也引發了新的提問:隨著韓流在語言、敘事方式與美學風格上日益向西方文化靠攏,多年來韓國所自豪的「K」元素究竟還存留多少?韓流是否仍然是一種具有本土文化特質的現象?抑或已經淪為全球資本主義體系中的一個品牌符號,以「K」為名的標籤可能早已失去其內在文化意涵,成為空洞的文化形式?

➤不只是輸出:韓流的文化再生與自信

《魚》電影海報。(圖源:維基)

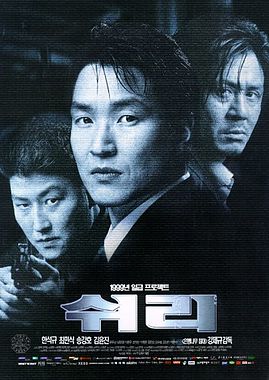

正如《韓流憑什麼!》書中提到的,以1999年上映的電影《魚》為起點,韓國電影逐步走向自我發現之路。雖然在製作成本和技術層面仍稍遜於好萊塢大片,但《魚》憑藉堅強的演員陣容、出色的劇情,及反映南北分斷體制這項重要的歷史題材,成功吸引了國內觀眾的目光,也在海外市場創下亮眼的票房成績。這部電影成為韓國電影史上的重要里程碑,讓韓國觀眾對本土電影重新燃起信心。

以濟州島現代史為背景、近期熱播的影集《苦盡柑來遇見你》同樣引人矚目。儘管韓國國內左右翼對歷史觀的解讀仍存在巨大的分歧,但這部劇巧妙地避開了最具爭議性和敏感性的歷史議題,呈現社會大眾普遍能接受的往昔情景,成功描繪出大時代變遷下的家族故事。

有評論者批評該劇刻意迴避歷史爭議,劇情過於去政治化,但也有人認為這種敘事策略降低了歧見,使更多觀眾能夠接受,進而激發他們對本國歷史的興趣。同時,這部影集也為海外觀眾打開了一扇了解韓國近現代史的窗口,不僅贏得了國內觀眾的大力支持,也在海外獲得廣泛好評。

然而,若從韓流的全球傳播過程來看,海外觀眾所接收到的韓國形象,往往與韓國社會內部的文化樣貌並不完全重疊。海外觀眾所接受的「韓流」,多半是韓國大眾文化中最前端、最具科技感與時尚元素的部分,代表著年輕新潮的流行文化。這樣的韓流形象,與韓國國內實際的文化消費方式有一定的差距。「外銷文化」與「本土文化」之間的落差,也揭示了韓流在不同層面上的複雜性。

以電影為例,韓國國內票房動輒破億,即使不依賴海外市場也能創造龐大收益。在電視劇領域,與海外觀眾熟知的高製作韓劇不同,韓國本地最受歡迎的,其實是類似台灣八點檔的家庭倫理劇或復仇劇,其收視率屢屢突破30%。

音樂方面,除了年輕世代主導的偶像團體外,韓國國內仍存在龐大的中高年齡觀眾群,他們偏好傳統風格的「演歌」(Trot)。像林英雄、宋佳人等新一輩演歌歌手的粉絲數量和知名度,在韓國國內絕不輸給任何一線偶像團體。更重要的是,這些中年粉絲擁有更強的購買力與忠誠度,他們願意投入更多金錢與時間支持自己的偶像,形成穩定且強大的內需市場。

(韓國演歌歌手林英雄單曲MV)

此外,不僅是音樂和影視,美妝和韓服近年來也逐漸備受關注。早期,美妝產品在韓國通常以平價為賣點,然而在過去10年間,韓國的美妝行業迅速崛起,超越了日本,躍升為亞洲第一。而受到韓國古裝劇流行的影響,越來越多人選擇在景福宮或韓屋村周邊穿著韓服,無論是韓國民眾還是外國遊客,紛紛被這種體驗所吸引。作為展現韓國美學的象徵,韓服如今已在國際舞台上佔有一席之地。

《韓流憑什麼!》的最後一章也梳理了韓國近現代史上,美妝和服飾發展的歷史。原本比起日本或歐美品牌,被視為俗不可耐、不值一提的韓國美妝和服飾,過往發展歷程受到重新審視,成為如今席捲全球的K-美妝與K-服飾的重要前史。

這本書的意義不僅止步於歷史的記錄,更突顯出經由自我探索而實現文化自信的過程。韓國美妝與服飾的崛起,是全球K-文化版圖中的一部分,更是韓國在後殖民時代展現出的「自我再發現」與「文化重建」的鮮活案例。它體現出的不僅是工藝與創意的進步,更是一種對自身文化價值的深刻認同與重新定位。

在上述各種脈絡下,我們有必要重新審視台灣社會對於「韓流」現象的理解方式。當前台灣輿論普遍將「韓流」的成功歸因於政府的大量經費投入或政策推動,這樣的解釋模式容易忽略掉一個關鍵,即韓國文化的再興,並不是單純依靠資金堆砌而成,而是長期建立在文化再詮釋的努力及全民文化自信的提升上。

韓國透過後殖民時期對自我身分的深刻認知,將自己的文化從「被展示的文化」,進一步轉化為具有主體意識的「文化品牌」。這個過程讓韓國有能力去重新定義,屬於自己的美學價值與精神內涵。

對於台灣而言,這蘊含著一個極具啟發性的反思:與其單純模仿其他國家的宣傳手法,或急於向外推廣自身,更重要的是,從內部出發,再次喚醒對自身歷史、文化底蘊以及未來圖景的信心與自豪感。唯有如此,才能讓一個社會找到屬於自己的文化脈絡與核心價值。文化振興的真正意涵,或許正在於此。●

|

韓流憑什麼!:全方位解析撼動世界的 韓劇、電影、K-POP、條漫與時尚 韓流憑什麼!:全方位解析撼動世界的 韓劇、電影、K-POP、條漫與時尚

主編:金炫敬

譯者:黃瑜安

出版:遠足文化

定價:720元

【內容簡介➤】

|

|

主編簡介:金炫敬(Rosalie Kim)

英國維多利亞與艾爾伯特博物館(V&A)亞洲部門韓國藏品的策展人。她擁有建築與哲學背景,關注的領域包含數位時代韓國當代文化、工藝與設計的形成。在加入英國V&A博物館之前,她曾在韓國與歐洲擔任建築師,並曾在倫敦金斯頓大學(Kingston University)領導建築師工作室。

作為在歐洲成長的韓國人,金炫敬對於能夠在國際舞台上展示韓國文化感到自豪,並運用展覽等方式,希望促進不同文化之間的理解與交流。2022年策劃的展覽「Hallyu! The Korean Wave」在V&A博物館開幕,全方位展示韓國流行文化的興起與席捲全球的影響力。

|

Tags:

2025年首爾國際書展的主題國是台灣,台灣文學與文化首次以如此大規模的形式進入韓國讀者的視野。這場展覽不僅讓韓國社會更貼近理解台灣文化,也促使台灣作家與文化工作者們,重新思考近年韓流盛行的文化條件與社會脈絡,進一步探索台灣文化對外輸出的可能性。

在台灣,關於韓流的討論多半仍集中於產業政策與資金扶持機制,傾向將韓流視為由上而下「大撒幣」政策堆砌而成的成功模式。這些論點固然突顯出制度的重要性,卻往往忽略了韓流背後更為複雜的文化實踐、媒介生態與全球網絡等多重交織的要素。

《韓流憑什麼!》這本書正是在此脈絡下,提供了新的視角。全書的多位作者透過多種理論框架重新審視韓流,批判性地回顧過去20多年來的韓流研究與政策論述,並從文化研究的視角分析韓流的歷史、發展與文化意義。

他們拒絕無條件地稱頌政策與產業導向的樂觀敘事,轉而以媒體環境的轉變、全球化與數位平台的擴散為關鍵詞,重新定義韓流在文化、政治與經濟層面的研究方向。對台灣而言,以此觀點重新理解,也許正是超越比較的焦慮、產業模仿,重新思索自身文化位置與表達方式的契機。

➤超越國家主導,韓流的民間互動與共創文化

與台灣相似,韓國也經歷日本殖民統治,同樣在二戰後經歷長期的獨裁政權,直至1987年6月民主運動後,才逐步邁向民主化的社會。除此之外,韓國更在1950年代歷經韓戰,這場全國性戰爭幾乎讓整個朝鮮半島淪為焦土,造成逾百萬人死亡,超過千萬人流離失所。根據美國國際開發署(USAID)及世界銀行的報告,1953年戰爭結束時,韓國的國民所得僅約67美元(以當時幣值計),被美國經濟學者視為「全球最貧困的國家之一」。

然而在僅僅數十年間,韓國透過開發國家模式、出口導向型工業化,以及美國援助與財閥體系的興起,創造了被稱為「漢江奇蹟」的經濟成長。這段歷史不僅形塑了韓國社會強烈的競爭意識與民族自尊,也為後來韓流文化輸出的國家品牌提供了豐厚的象徵資本,進一步提升了其國際形象。

對於韓流盛行的原因,韓國學界與輿論有多種不同的解釋。某一派觀點強調國家政策與政治經濟的作用,認為韓流的形成與1997年亞洲金融風暴後,韓國政府推動的「文化產業輸出戰略」密切相關。政府積極支持娛樂產業結構改革、全球市場開拓、著作權制度化等,使文化被視為重要的產業資源,國家與資本的結合成為韓流的起點。

然而另一派研究者指出,這種說法過於簡化,忽略了韓流背後更深層的社會文化基礎,以及參與式的民間文化的能量。政府雖在初期扮演了推動的角色,但後來也意識到,若要讓韓流持續發展,不能僅依賴政策補助或出口導向的文化戰略。

這些研究者認為,韓流風行的真正關鍵在於觀眾與創作者之間的互動,以及民間自發的參與行動。政府轉而支持開放的數位平台與跨媒體生態,讓粉絲、創作者與企業形成持續互動的文化網絡,使文化內容不只是「被消費」,而是可以不斷再創造、再流通。韓國的粉絲文化研究者也指出,從第一世代偶像到近年偶像的培養、設計與行銷方式,都展現了從上而下到雙向交流的轉變。這樣的互動不僅重塑了偶像產業,也讓韓流成為跨界共創的文化現象。

不只是偶像行銷,網路連載的條漫與小說,作者往往也會根據讀者的即時回饋,調整作品的敘事走向。這樣的互動機制打破了過去創作者單向輸出的模式,使作品的生產過程成為一種「共同參與式文化」的實踐。作品不再只是作者個人創意的結果,而是作者與讀者在交流、回饋與再創作中共同生成的動態成果。

閱聽大眾的角色逐漸從被動的接受者,轉變為積極的參與者,甚至是共同創作者。他們透過留言、投票、二次創作、同人延伸等方式介入文本的生產,使得創作與消費的界線變得模糊。這種「共創式」的參與不僅增強了作品的生命力,也讓文化商品的價值建立在社群互動與情感連結之上,擴大了內容生態的規模。韓國的流行文化因而不再只是被動輸出的文化產品,更成為一種可不斷再生產與再詮釋的社群文化實踐。

➤「K-」作為國家文化品牌的可能性與侷限

近年來,「K-」作為韓國文化輸出的統一品牌,不僅出現在娛樂產業中,也滲入美妝、飲食、旅遊甚至外交領域。這個前綴字母「K」不再只是「Korea」的縮寫,更是一種國家形象與文化商品化的象徵。

然而,對於韓流現象的輸出與接受,全球各地的反應存在顯著的差異。在東亞地區,儒教文化圈的共同特質以及相似的愛情倫理觀念,提供了相對有利的傳播條件,使得韓劇在此背景下更易獲得廣泛的共鳴。但另一方面,韓流的輸出在鄰近國家,仍會受到彼此之間過往歷史紛爭與當下地緣政治角力的影響,面臨限制與挑戰。

以中國為例,雖然韓劇與K-pop曾引發熱潮,但近年來中韓關係惡化、除了前幾年「限韓令」的實施,以及「泡菜」與「辛奇」正名等文化爭議外,韓國的「去中國化」趨勢,以及儒教文化的翻譯或詮釋問題上,也經常成為兩國輿論的敏感焦點。

不僅在現實層面,影視產業中更是屢屢引發中國網友的反彈。例如2021年,斥資8億、開播前就備受矚目的《朝鮮驅魔師》,由於角色服飾與飲食描寫過於「中國化」而被批評「文化挪用」,最終只播了兩集就被迫腰斬。而最近熱播的影集《暴君的廚師》,也因涉及朝鮮時代中韓文化交流的再現與權力敘事,再度引發中韓兩國觀眾對歷史詮釋權的激烈論戰。

在韓國和日本之間的爭論,則大部分落在殖民地時期的歷史詮釋。例如描繪對朝鮮人強制徵用的電影《軍艦島》、或是以慰安婦為題的電影《鬼鄉》、《花漾奶奶秀英文》、《她們的故事》等電影,都曾遭到日本網友抵制。

2018年,紅遍全世界的BTS成員曾穿著一件印有原子彈爆炸蕈狀雲圖案的T恤,遭到日本電視台取消演出。而憑藉演出《梨泰院class》在日本廣受歡迎的演員朴敘俊,也曾透露他在拍攝以殖民末期為背景的電影《京城怪物》時,就已做好可能因此無法再入境日本的心理準備。

相較之下,韓流在西方世界的流行樣貌則大不相同。西方觀眾接受韓流的方式,往往與東亞國家的文化親近性無關,而是基於普世題材與異國凝視的雙重機制。例如,《魷魚遊戲》、《屍戰朝鮮》、《殭屍校園》、《寄生上流》這類作品,以階級不平等、生存競爭等全球共通議題為主軸,成功打入西方市場。而《天空之城》、《名校的階梯》等作品,則滿足了西方社會對傳統東方家庭倫理關係、對韓國高等教育激烈競爭的幻想,體現了某種帶有窺看意味的異國凝視。

近期在國際市場上大受歡迎的韓國流行音樂K-POP,其歌詞與形象則越來越傾向全球化和英語化。自2020年BTS以全英文單曲〈Dynamite〉登上Billboard榜首後,韓流音樂的語言策略出現了明顯的轉折。隨後推出的BLACK PINK、TWICE等知名偶像團體,也在類似時期發行全英文或大量英語歌詞的單曲,甚至強調與歐美藝人合作,展現對西方流行文化的融入與再包裝。

(BTS單曲〈Dynamite〉MV)

而New Jeans則進一步將語言轉向極簡化與視覺化,例如〈Super Shy〉和〈ETA〉等歌詞幾乎完全以英語構成,旋律與敘事皆以普世化的戀愛情境為主,幾乎不帶一絲具體的在地文化脈絡。此外,Stray Kids與Charlie Puth合作的〈Lose My Breath〉則是全英文創作,音樂結構與西方流行曲幾乎無異,突顯了韓流為進入英語市場所作的語言與風格調整,呈現出韓流在全球市場中,語言與敘事逐步「去在地化」的趨勢。

這樣的趨勢也引發了新的提問:隨著韓流在語言、敘事方式與美學風格上日益向西方文化靠攏,多年來韓國所自豪的「K」元素究竟還存留多少?韓流是否仍然是一種具有本土文化特質的現象?抑或已經淪為全球資本主義體系中的一個品牌符號,以「K」為名的標籤可能早已失去其內在文化意涵,成為空洞的文化形式?

➤不只是輸出:韓流的文化再生與自信

正如《韓流憑什麼!》書中提到的,以1999年上映的電影《魚》為起點,韓國電影逐步走向自我發現之路。雖然在製作成本和技術層面仍稍遜於好萊塢大片,但《魚》憑藉堅強的演員陣容、出色的劇情,及反映南北分斷體制這項重要的歷史題材,成功吸引了國內觀眾的目光,也在海外市場創下亮眼的票房成績。這部電影成為韓國電影史上的重要里程碑,讓韓國觀眾對本土電影重新燃起信心。

以濟州島現代史為背景、近期熱播的影集《苦盡柑來遇見你》同樣引人矚目。儘管韓國國內左右翼對歷史觀的解讀仍存在巨大的分歧,但這部劇巧妙地避開了最具爭議性和敏感性的歷史議題,呈現社會大眾普遍能接受的往昔情景,成功描繪出大時代變遷下的家族故事。

有評論者批評該劇刻意迴避歷史爭議,劇情過於去政治化,但也有人認為這種敘事策略降低了歧見,使更多觀眾能夠接受,進而激發他們對本國歷史的興趣。同時,這部影集也為海外觀眾打開了一扇了解韓國近現代史的窗口,不僅贏得了國內觀眾的大力支持,也在海外獲得廣泛好評。

然而,若從韓流的全球傳播過程來看,海外觀眾所接收到的韓國形象,往往與韓國社會內部的文化樣貌並不完全重疊。海外觀眾所接受的「韓流」,多半是韓國大眾文化中最前端、最具科技感與時尚元素的部分,代表著年輕新潮的流行文化。這樣的韓流形象,與韓國國內實際的文化消費方式有一定的差距。「外銷文化」與「本土文化」之間的落差,也揭示了韓流在不同層面上的複雜性。

以電影為例,韓國國內票房動輒破億,即使不依賴海外市場也能創造龐大收益。在電視劇領域,與海外觀眾熟知的高製作韓劇不同,韓國本地最受歡迎的,其實是類似台灣八點檔的家庭倫理劇或復仇劇,其收視率屢屢突破30%。

音樂方面,除了年輕世代主導的偶像團體外,韓國國內仍存在龐大的中高年齡觀眾群,他們偏好傳統風格的「演歌」(Trot)。像林英雄、宋佳人等新一輩演歌歌手的粉絲數量和知名度,在韓國國內絕不輸給任何一線偶像團體。更重要的是,這些中年粉絲擁有更強的購買力與忠誠度,他們願意投入更多金錢與時間支持自己的偶像,形成穩定且強大的內需市場。

(韓國演歌歌手林英雄單曲MV)

此外,不僅是音樂和影視,美妝和韓服近年來也逐漸備受關注。早期,美妝產品在韓國通常以平價為賣點,然而在過去10年間,韓國的美妝行業迅速崛起,超越了日本,躍升為亞洲第一。而受到韓國古裝劇流行的影響,越來越多人選擇在景福宮或韓屋村周邊穿著韓服,無論是韓國民眾還是外國遊客,紛紛被這種體驗所吸引。作為展現韓國美學的象徵,韓服如今已在國際舞台上佔有一席之地。

《韓流憑什麼!》的最後一章也梳理了韓國近現代史上,美妝和服飾發展的歷史。原本比起日本或歐美品牌,被視為俗不可耐、不值一提的韓國美妝和服飾,過往發展歷程受到重新審視,成為如今席捲全球的K-美妝與K-服飾的重要前史。

這本書的意義不僅止步於歷史的記錄,更突顯出經由自我探索而實現文化自信的過程。韓國美妝與服飾的崛起,是全球K-文化版圖中的一部分,更是韓國在後殖民時代展現出的「自我再發現」與「文化重建」的鮮活案例。它體現出的不僅是工藝與創意的進步,更是一種對自身文化價值的深刻認同與重新定位。

在上述各種脈絡下,我們有必要重新審視台灣社會對於「韓流」現象的理解方式。當前台灣輿論普遍將「韓流」的成功歸因於政府的大量經費投入或政策推動,這樣的解釋模式容易忽略掉一個關鍵,即韓國文化的再興,並不是單純依靠資金堆砌而成,而是長期建立在文化再詮釋的努力及全民文化自信的提升上。

韓國透過後殖民時期對自我身分的深刻認知,將自己的文化從「被展示的文化」,進一步轉化為具有主體意識的「文化品牌」。這個過程讓韓國有能力去重新定義,屬於自己的美學價值與精神內涵。

對於台灣而言,這蘊含著一個極具啟發性的反思:與其單純模仿其他國家的宣傳手法,或急於向外推廣自身,更重要的是,從內部出發,再次喚醒對自身歷史、文化底蘊以及未來圖景的信心與自豪感。唯有如此,才能讓一個社會找到屬於自己的文化脈絡與核心價值。文化振興的真正意涵,或許正在於此。●

主編:金炫敬

譯者:黃瑜安

出版:遠足文化

定價:720元

【內容簡介➤】

主編簡介:金炫敬(Rosalie Kim)

英國維多利亞與艾爾伯特博物館(V&A)亞洲部門韓國藏品的策展人。她擁有建築與哲學背景,關注的領域包含數位時代韓國當代文化、工藝與設計的形成。在加入英國V&A博物館之前,她曾在韓國與歐洲擔任建築師,並曾在倫敦金斯頓大學(Kingston University)領導建築師工作室。

作為在歐洲成長的韓國人,金炫敬對於能夠在國際舞台上展示韓國文化感到自豪,並運用展覽等方式,希望促進不同文化之間的理解與交流。2022年策劃的展覽「Hallyu! The Korean Wave」在V&A博物館開幕,全方位展示韓國流行文化的興起與席捲全球的影響力。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.367》如果我在晚上九點敲響你的房門

延伸閱讀

影評》東亞情勒三寶:吃苦、犧牲、內疚⸺評《苦盡柑來遇見你》

閱讀更多

閱讀韓國・文化輸出》日本的「金智英現象」與韓國文學熱

閱讀更多

人物》命題貫穿生與死與神,探問人性本質:談韓國導演李滄東的文學與電影

編按:韓國導演李滄東的作品往往表現出對底層小人物的關懷,其經典電影《薄荷糖》、《綠洲》近年在台灣重映,引起熱烈迴響,也促使李滄東的創作被接連出版。回顧一年內,... 閱讀更多