近年飲食史、飲食文化的書寫與研究日益增加,從食材、調味、烹調方式的探究中,發掘出許多令人意想不到的故事與知識。例如自然生態的變遷,物質、科技、交通、產業的發展,甚至地緣政治的影響等等。飲食文化學者陳玉箴近日出版《媽媽吃魚頭:臺灣飲食學者的家庭餐桌小史》,將目光聚焦於自己家的餐桌與廚房,以及家中的大廚——媽媽,從回憶媽媽的菜餚與身影中,帶領讀者認識台灣戰後飲食生活的變遷脈絡。節目精彩,請別錯過。

【精華摘要】

➤兼具文學性與知識傳遞的飲食書寫

主持人:關於飲食書寫,每隔一陣子就會有新的書籍推出。這本《媽媽吃魚頭》在書名就表明其中有「媽媽」的角色,是一本與家庭相關的飲食書寫,讓人想起林文月的《飲膳札記》,文字特別優美。而陳老師這一本寫的很多是平易近人的家常菜,但又納入了一些時代、社會的變化,例如烤箱、冰箱的出現與普及,或是台灣曾經是全球「草菇」第二大產區,但是現在市面上已經很少買得到了。

主持人:關於飲食書寫,每隔一陣子就會有新的書籍推出。這本《媽媽吃魚頭》在書名就表明其中有「媽媽」的角色,是一本與家庭相關的飲食書寫,讓人想起林文月的《飲膳札記》,文字特別優美。而陳老師這一本寫的很多是平易近人的家常菜,但又納入了一些時代、社會的變化,例如烤箱、冰箱的出現與普及,或是台灣曾經是全球「草菇」第二大產區,但是現在市面上已經很少買得到了。

陳玉箴:台灣的飲食文學的確是大約從1999年、林文月老師的《飲膳札記》後比較蓬勃發展,也有很多精彩作品,我有在大學開設相關課程,也做飲食的社會文化與歷史研究。

寫這本書的時候,除了希望紀念母親而寫下她做的菜,也有意識地加入我多年來做飲食文化研究,觀察到的各種社會現象與歷史發展,查找了許多統計資料。例如我好奇台灣在什麼年代開始使用家庭烤箱?使用比例有多少?以及草菇、水產、畜產等產業發展,可以透過政府部門的調查統計資料,更加了解台灣飲食文化的演變。

主持人:如果只描述統計數據,可能會有點生硬,但是以文學形式來書寫,兼顧了感性與知識傳遞。我記得我家也是很早就買了一個白鐵號烤箱,大約1970年代。

陳玉箴:哇,那非常早耶!

主持人:當時的烤箱我記得不是用電、而是放在瓦斯爐上用火燒的,所以控制溫度就有點麻煩。但也是因為有烤箱,我們小時候就吃到西點、或是烤白菜這類菜餚。

陳玉箴:那是西方飲食進入台灣滿早的階段,您也是非常有口福。

➤看書、看電視學做菜的年代

主持人:我覺得每個家庭的餐桌其實都反映了很多事。您父母來自中部,除了有本省菜,書中也提到媽媽會看傅培梅的食譜學做菜,所以做了很多本來不熟悉的菜餚?

陳玉箴:其實我母親原本是不下廚的,結婚之後才忽然面臨必須在很短的時間內學會做菜。我以前做女性口述歷史訪問、閱讀相關材料的時候,也發現很多女性都是如此。尤其是在50年前那個時代,一結婚可能整個家庭的責任就壓下來,有些婦女是從小就必須在廚房裡幫忙,跟長輩學習。但是像我母親過去並沒有下廚,她怎麼學呢?她其實很依賴像傅培梅的食譜或電視節目。

所以像傅培梅當年有這麼大的影響力,除了當時台灣的國際處境等,也因為當時開始有許多都市裡的中產階級女性,需要學習做菜。

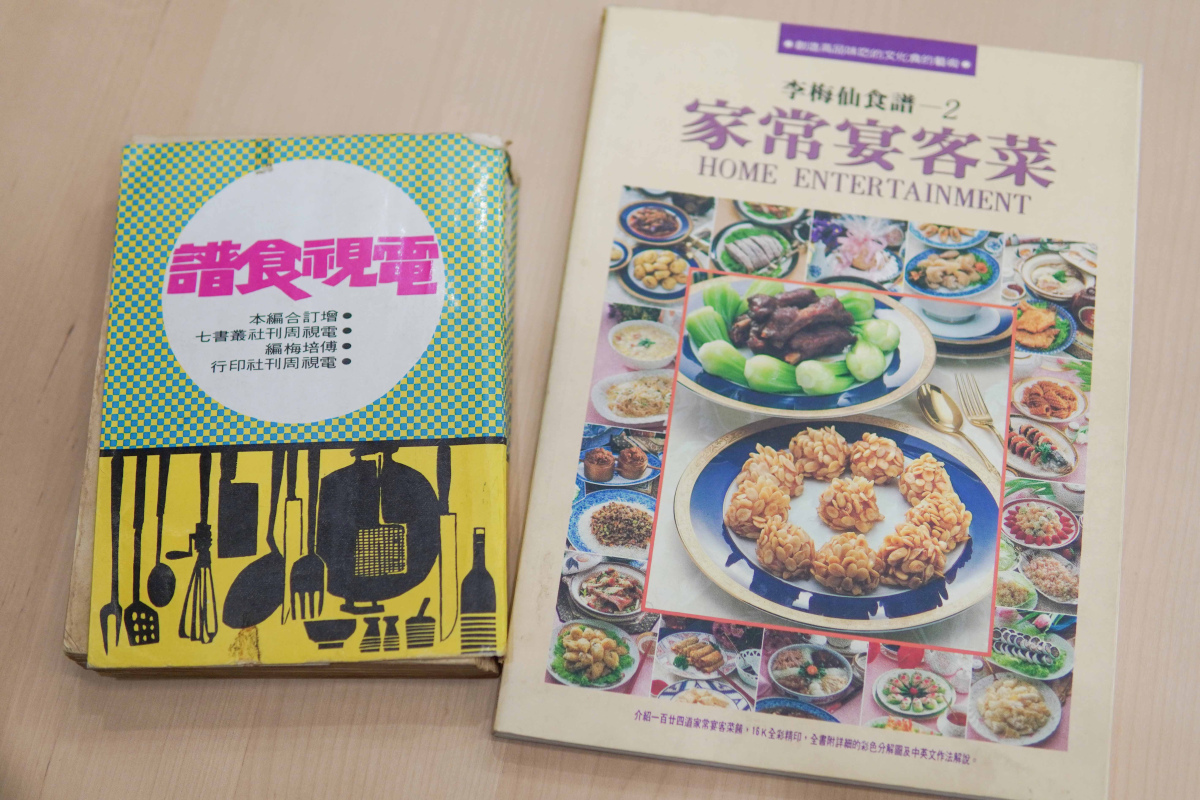

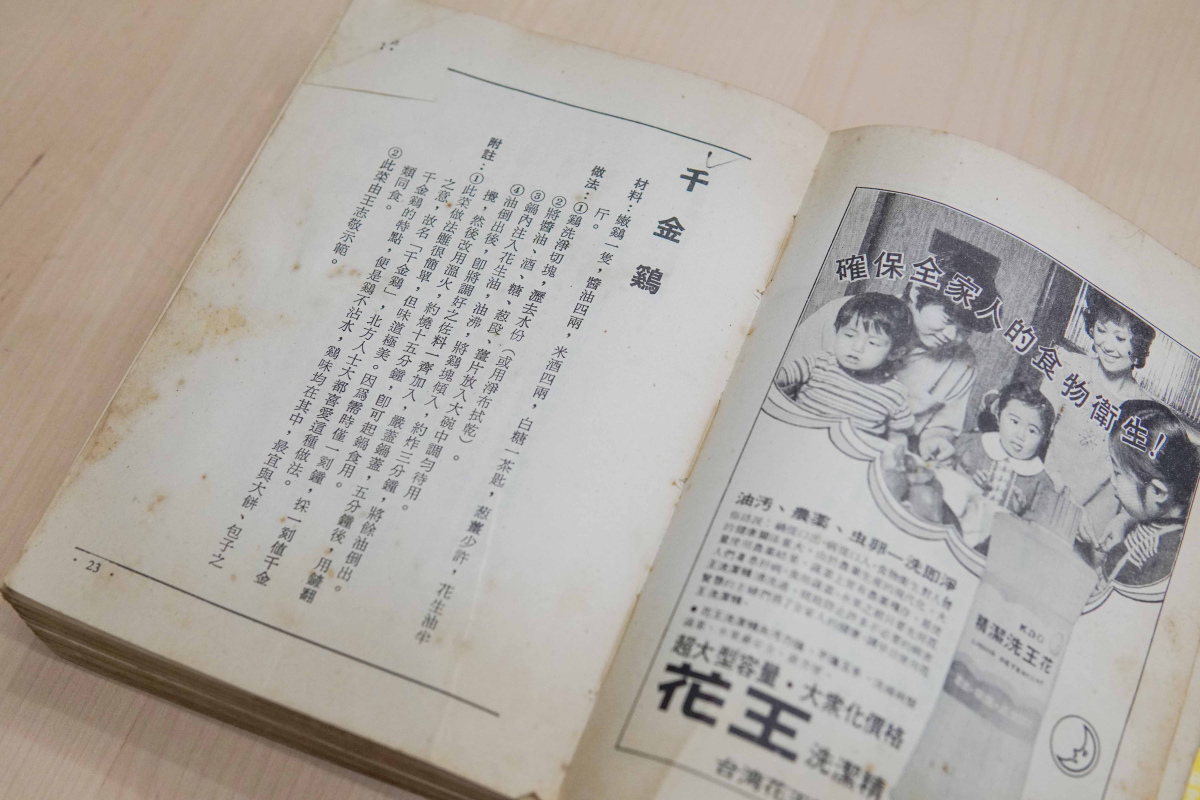

陳玉箴收藏的母親的食譜書。(陳玉箴提供。)

主持人:其實傅培梅本來也不會煮,她事實上就是她的讀者們的寫照:因為家庭身分改變,必須要開始煮菜。這點或許現在的人難以想像,現在很多人三餐都外食了,以前的外食選擇沒有那麼多,而且外食花費又高。你的母親也是因為結婚才必須煮菜,你覺得她實際上喜歡下廚嗎?

陳玉箴:應該是說過程滿辛苦的,可能會遭受一些批評,或者是先生不捧場。其實她個性很好強啦,應該是給自己滿大的壓力。看食譜、電視節目、跟鄰居太太討教、在菜市場詢問,用各種方法學習。我有印象的時候,媽媽的手藝已經非常好,煮的都很好吃!

陳玉箴母親的食譜書中留有當年的記號、折角。(陳玉箴提供。)

➤從烹飪的勞累中找到趣味

主持人:那您自己是從什麼時候接觸廚房裡的事情?

陳玉箴:我媽媽因為自己經歷這個過程,認為小孩如果早點學,就不會等到結婚以後才忽然要做,會很辛苦,所以她希望我們早點在廚房裡見習。

我母親一開始是因為責任感才做菜,難免會覺得疲累,但我覺得她也努力在其中找到樂趣,包括會找新的食譜、學新的做法等等。後來雖然是因為我的關係才買了烤箱,但她也會試著用烤箱來做菜。

主持人:那表示她是很有好奇心的人,喜歡嘗試新的事物。

陳玉箴:對,她很喜歡嘗鮮、嘗新。我書中也提到生機飲食、有機食品,是1990年代中期左右開始在台灣出現。有的人可能比較保守,會先觀望一陣子。我母親則是很想要試試看,我們家就很快有機會吃到所謂生機飲食。

從她身上我學習到,雖然做菜是責任,也有些辛苦疲累,但就是要從中找到樂趣。像我現在做菜也不一定照食譜,看冰箱裡有什麼,或自己突發奇想,就把食材組合起來。

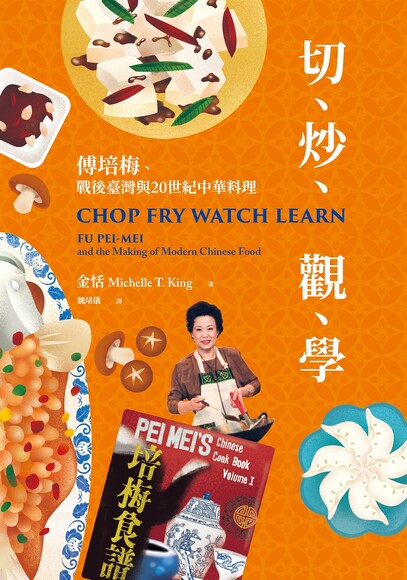

延伸閱讀:現場》從廚房到世界,一代女性的螢幕典範:金恬、洪愛珠對談《切、炒、觀、學:傅培梅、戰後臺灣與20世紀中華料理》

主持人:網路上面可以找到一些傅培梅煮菜的影片,現在看覺得她真了不起,完全不慌不忙,一面講話一面動作且非常流暢,還要在限定的時間內把菜做完。後來聽媒體朋友說,以前傅培梅煮好的菜餚是工作人員都希望能吃到的。

陳玉箴:說到傅培梅,想推薦大家看一本近期翻譯出版的《切、炒、觀、學:傅培梅、戰後臺灣與20世紀中華料理》,作者是在美國的歷史學者金恬(Michelle T. King)。如果這兩本書一起看,相信會更瞭解傅培梅,以及她所經歷的時代與台灣社會的改變。

➤富含色、香、味的情感與回憶

主持人:那麼您這本書是用什麼方式來鋪陳內容?

陳玉箴:大致按照時間順序,首先談到媽媽從小姐變大廚,也寫到媽媽做了哪些菜,例如她會考慮季節、不同時候盛產的食材等等。

主持人:就是現在常講的「著時」,其實以前沒有那麼多進口食材,當季食物產量較多,也比較便宜。

陳玉箴:是,以前很自然地會隨著季節煮菜,譬如像最近的季節,可能是烏魚快要上市了,在我們家就會出現烏魚料理。後面也寫到有時候會外食,去吃牛排、冰淇淋,跟父母一起出去用餐的美好回憶,還有跟媽媽一起上菜市場買菜等等,對我來說是很個人珍貴的經驗。最後寫到我長大後自己烤餅乾、跟母親一起出國自助旅行。這些回憶都在我作為女兒的角色中,留下很深刻的情感。

主持人:假如沒有食物的話,那麽你跟母親的回憶有附著的地方嗎?

陳玉箴:我想可能沒有。這也是我在母親離世後的切身感受,在廚房裡的時候,特別想念她,經常想起在廚房裡跟母親的互動,我覺得這些生活經驗構成了很強的情感連帶。即使是採買、備餐的過程,我笨手笨腳被母親嫌棄,現在想起來還是很甜美的回憶。

陳玉箴留學歐洲前,拍下家中餐桌媽媽的拿手家常菜,好在異邦思鄉時望梅止渴。(陳玉箴提供。)

➤家常菜獨有的豐盛美味

陳玉箴:現在投入飲食書寫的人已經很多了,大多寫小吃或精緻的菜,所以我才想寫「家常菜」,想讓大家回頭想想,其實家庭裡的菜也很好,而且可能正在流失。希望大家可以把家裡的味道多多少少留一點下來。如果長輩還會煮,趕快去跟他們學習或者幫他們做紀錄。

主持人:是,如果記憶裡沒有家常菜,似乎也有點悲慘。那你特別想念媽媽的哪幾道菜呢?

陳玉箴:我很想念書裡也有寫到的肉羹,雖然外面很多店在賣,但是媽媽做的絕對不一樣。媽媽做的料特別多,而且我媽媽是從魚漿就開始自己做,不是某天忽然想到就可以做,需要提前跟菜市場老闆預訂食材。

主持人:那你自己有做過這一道嗎?

陳玉箴:我沒有,太費工了,而且很怕做了沒有那麼好吃的話,就毀了我的美好回憶。有些簡單的菜餚,即使涼拌小黃瓜、菜脯蛋我也覺得我做的比不上媽媽做的好吃。即使想要重新復刻出來,但有時候味道就是差那麼一點,也不知道差別在哪裡。

➤把好吃的留給家人,也可以留給自己

主持人:你會再把媽媽的味道傳承給下一代嗎?

媽媽吃魚頭:臺灣飲食學者的家庭餐桌小史

陳玉箴:我的小孩看了這本書之後,注意到的卻是,我寫到去接小孩前我會去吃一碗豆花。他們說:「媽媽,原來你會自己去吃好料啊。」

這本書名取作《媽媽吃魚頭》,是指老一輩比較犧牲奉獻的那一面,寫這本書是想記錄過去那一代辛苦的媽媽們。但其實時代不同了,現代女性面臨不一樣的挑戰,現在的媽媽也沒有一定要下廚。

主持人:這個形象很鮮明,像我這一輩的讀者應該滿有共鳴的,但有些喜歡魚頭的人或許會認為,那是值得獨享的好東西呢!

陳玉箴:過去普遍來說大家還是喜歡吃魚肉,也沒有那麼多人懂得吃魚頭。魚頭也許像是剩菜,或大家沒那麼愛吃的菜,以前常常是媽媽自己吃掉,把好的留給家人。可能不是每個媽媽都如此,而且現在我們也會希望媽媽不要吃剩菜了。

這本書還想傳達的是,現在的媽媽可以不用下廚,但是也可以選擇下廚。我覺得或許可以把下廚視為一個重要的能力,在想要療癒自己的時候,有能力煮一點好吃的東西,是愛自己的很好的方式。●

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

Tags:

近年飲食史、飲食文化的書寫與研究日益增加,從食材、調味、烹調方式的探究中,發掘出許多令人意想不到的故事與知識。例如自然生態的變遷,物質、科技、交通、產業的發展,甚至地緣政治的影響等等。飲食文化學者陳玉箴近日出版《媽媽吃魚頭:臺灣飲食學者的家庭餐桌小史》,將目光聚焦於自己家的餐桌與廚房,以及家中的大廚——媽媽,從回憶媽媽的菜餚與身影中,帶領讀者認識台灣戰後飲食生活的變遷脈絡。節目精彩,請別錯過。

【精華摘要】

➤兼具文學性與知識傳遞的飲食書寫

陳玉箴:台灣的飲食文學的確是大約從1999年、林文月老師的《飲膳札記》後比較蓬勃發展,也有很多精彩作品,我有在大學開設相關課程,也做飲食的社會文化與歷史研究。

寫這本書的時候,除了希望紀念母親而寫下她做的菜,也有意識地加入我多年來做飲食文化研究,觀察到的各種社會現象與歷史發展,查找了許多統計資料。例如我好奇台灣在什麼年代開始使用家庭烤箱?使用比例有多少?以及草菇、水產、畜產等產業發展,可以透過政府部門的調查統計資料,更加了解台灣飲食文化的演變。

主持人:如果只描述統計數據,可能會有點生硬,但是以文學形式來書寫,兼顧了感性與知識傳遞。我記得我家也是很早就買了一個白鐵號烤箱,大約1970年代。

陳玉箴:哇,那非常早耶!

主持人:當時的烤箱我記得不是用電、而是放在瓦斯爐上用火燒的,所以控制溫度就有點麻煩。但也是因為有烤箱,我們小時候就吃到西點、或是烤白菜這類菜餚。

陳玉箴:那是西方飲食進入台灣滿早的階段,您也是非常有口福。

➤看書、看電視學做菜的年代

主持人:我覺得每個家庭的餐桌其實都反映了很多事。您父母來自中部,除了有本省菜,書中也提到媽媽會看傅培梅的食譜學做菜,所以做了很多本來不熟悉的菜餚?

陳玉箴:其實我母親原本是不下廚的,結婚之後才忽然面臨必須在很短的時間內學會做菜。我以前做女性口述歷史訪問、閱讀相關材料的時候,也發現很多女性都是如此。尤其是在50年前那個時代,一結婚可能整個家庭的責任就壓下來,有些婦女是從小就必須在廚房裡幫忙,跟長輩學習。但是像我母親過去並沒有下廚,她怎麼學呢?她其實很依賴像傅培梅的食譜或電視節目。

所以像傅培梅當年有這麼大的影響力,除了當時台灣的國際處境等,也因為當時開始有許多都市裡的中產階級女性,需要學習做菜。

主持人:其實傅培梅本來也不會煮,她事實上就是她的讀者們的寫照:因為家庭身分改變,必須要開始煮菜。這點或許現在的人難以想像,現在很多人三餐都外食了,以前的外食選擇沒有那麼多,而且外食花費又高。你的母親也是因為結婚才必須煮菜,你覺得她實際上喜歡下廚嗎?

陳玉箴:應該是說過程滿辛苦的,可能會遭受一些批評,或者是先生不捧場。其實她個性很好強啦,應該是給自己滿大的壓力。看食譜、電視節目、跟鄰居太太討教、在菜市場詢問,用各種方法學習。我有印象的時候,媽媽的手藝已經非常好,煮的都很好吃!

➤從烹飪的勞累中找到趣味

主持人:那您自己是從什麼時候接觸廚房裡的事情?

陳玉箴:我媽媽因為自己經歷這個過程,認為小孩如果早點學,就不會等到結婚以後才忽然要做,會很辛苦,所以她希望我們早點在廚房裡見習。

我母親一開始是因為責任感才做菜,難免會覺得疲累,但我覺得她也努力在其中找到樂趣,包括會找新的食譜、學新的做法等等。後來雖然是因為我的關係才買了烤箱,但她也會試著用烤箱來做菜。

主持人:那表示她是很有好奇心的人,喜歡嘗試新的事物。

陳玉箴:對,她很喜歡嘗鮮、嘗新。我書中也提到生機飲食、有機食品,是1990年代中期左右開始在台灣出現。有的人可能比較保守,會先觀望一陣子。我母親則是很想要試試看,我們家就很快有機會吃到所謂生機飲食。

從她身上我學習到,雖然做菜是責任,也有些辛苦疲累,但就是要從中找到樂趣。像我現在做菜也不一定照食譜,看冰箱裡有什麼,或自己突發奇想,就把食材組合起來。

主持人:網路上面可以找到一些傅培梅煮菜的影片,現在看覺得她真了不起,完全不慌不忙,一面講話一面動作且非常流暢,還要在限定的時間內把菜做完。後來聽媒體朋友說,以前傅培梅煮好的菜餚是工作人員都希望能吃到的。

陳玉箴:說到傅培梅,想推薦大家看一本近期翻譯出版的《切、炒、觀、學:傅培梅、戰後臺灣與20世紀中華料理》,作者是在美國的歷史學者金恬(Michelle T. King)。如果這兩本書一起看,相信會更瞭解傅培梅,以及她所經歷的時代與台灣社會的改變。

➤富含色、香、味的情感與回憶

主持人:那麼您這本書是用什麼方式來鋪陳內容?

陳玉箴:大致按照時間順序,首先談到媽媽從小姐變大廚,也寫到媽媽做了哪些菜,例如她會考慮季節、不同時候盛產的食材等等。

主持人:就是現在常講的「著時」,其實以前沒有那麼多進口食材,當季食物產量較多,也比較便宜。

陳玉箴:是,以前很自然地會隨著季節煮菜,譬如像最近的季節,可能是烏魚快要上市了,在我們家就會出現烏魚料理。後面也寫到有時候會外食,去吃牛排、冰淇淋,跟父母一起出去用餐的美好回憶,還有跟媽媽一起上菜市場買菜等等,對我來說是很個人珍貴的經驗。最後寫到我長大後自己烤餅乾、跟母親一起出國自助旅行。這些回憶都在我作為女兒的角色中,留下很深刻的情感。

主持人:假如沒有食物的話,那麽你跟母親的回憶有附著的地方嗎?

陳玉箴:我想可能沒有。這也是我在母親離世後的切身感受,在廚房裡的時候,特別想念她,經常想起在廚房裡跟母親的互動,我覺得這些生活經驗構成了很強的情感連帶。即使是採買、備餐的過程,我笨手笨腳被母親嫌棄,現在想起來還是很甜美的回憶。

➤家常菜獨有的豐盛美味

陳玉箴:現在投入飲食書寫的人已經很多了,大多寫小吃或精緻的菜,所以我才想寫「家常菜」,想讓大家回頭想想,其實家庭裡的菜也很好,而且可能正在流失。希望大家可以把家裡的味道多多少少留一點下來。如果長輩還會煮,趕快去跟他們學習或者幫他們做紀錄。

主持人:是,如果記憶裡沒有家常菜,似乎也有點悲慘。那你特別想念媽媽的哪幾道菜呢?

陳玉箴:我很想念書裡也有寫到的肉羹,雖然外面很多店在賣,但是媽媽做的絕對不一樣。媽媽做的料特別多,而且我媽媽是從魚漿就開始自己做,不是某天忽然想到就可以做,需要提前跟菜市場老闆預訂食材。

主持人:那你自己有做過這一道嗎?

陳玉箴:我沒有,太費工了,而且很怕做了沒有那麼好吃的話,就毀了我的美好回憶。有些簡單的菜餚,即使涼拌小黃瓜、菜脯蛋我也覺得我做的比不上媽媽做的好吃。即使想要重新復刻出來,但有時候味道就是差那麼一點,也不知道差別在哪裡。

➤把好吃的留給家人,也可以留給自己

主持人:你會再把媽媽的味道傳承給下一代嗎?

陳玉箴:我的小孩看了這本書之後,注意到的卻是,我寫到去接小孩前我會去吃一碗豆花。他們說:「媽媽,原來你會自己去吃好料啊。」

這本書名取作《媽媽吃魚頭》,是指老一輩比較犧牲奉獻的那一面,寫這本書是想記錄過去那一代辛苦的媽媽們。但其實時代不同了,現代女性面臨不一樣的挑戰,現在的媽媽也沒有一定要下廚。

主持人:這個形象很鮮明,像我這一輩的讀者應該滿有共鳴的,但有些喜歡魚頭的人或許會認為,那是值得獨享的好東西呢!

陳玉箴:過去普遍來說大家還是喜歡吃魚肉,也沒有那麼多人懂得吃魚頭。魚頭也許像是剩菜,或大家沒那麼愛吃的菜,以前常常是媽媽自己吃掉,把好的留給家人。可能不是每個媽媽都如此,而且現在我們也會希望媽媽不要吃剩菜了。

這本書還想傳達的是,現在的媽媽可以不用下廚,但是也可以選擇下廚。我覺得或許可以把下廚視為一個重要的能力,在想要療癒自己的時候,有能力煮一點好吃的東西,是愛自己的很好的方式。●

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

➤閱讀隨身聽,聆聽導引:

➤線上聆聽

閱讀通信 vol.364》星象顯示今年最亮眼的書是……

【徵才】Openbook閱讀誌誠徵夥伴 · 全職編輯 · 一名!

延伸閱讀

閱讀隨身聽S13E8》要保留還是拆除,老建築的價值是什麼?訪《老屋熟成》共同作者蕭定雄

你那邊,現在是白天還是晚上?已回到家,或是在通勤的路上?無論什麼時間、地點,歡迎隨時打開「閱讀隨身聽」。Openbook閱讀誌企畫製作的Podcast節目,... 閱讀更多

閱讀隨身聽S13E7》為何年年全台教師荒?老師比你想的還過勞!訪離職教師梁芳瑜 ft.《當我告別教職》

你那邊,現在是白天還是晚上?已回到家,或是在通勤的路上?無論什麼時間、地點,歡迎隨時打開「閱讀隨身聽」。Openbook閱讀誌企畫製作的Podcast節目,... 閱讀更多

閱讀隨身聽S13E6》來喝一杯清涼甘美又有文史底蘊的果汁! ft.《莉莉水果店》

你那邊,現在是白天還是晚上?已回到家,或是在通勤的路上?無論什麼時間、地點,歡迎隨時打開「閱讀隨身聽」。Openbook閱讀誌企畫製作的Podcast節目,... 閱讀更多