風強的午後,林敬峰綁著馬尾爽朗現身。黑褲、黑鞋上有幾痕漆色,大概是進劇場工作時留下的印記。採訪團隊跟著他穿越臺大校園,途經幾叢花草,樹,偶遇幾隻野鳥,最後抵達位於生命科學館的濕式標本室。

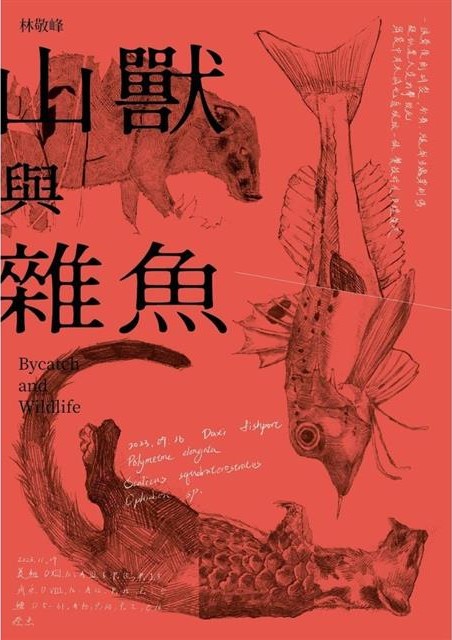

今年2月,林敬峰出版第一本書《山獸與雜魚》,全書分為啟、山、海、刀四章。依循「源」與「緣」,由山入海,歧出多條路徑,看獸與魚的生死,寫製作標本的思想靈轉,記內向的自我對話與反省,留存凝視自然、進行庖廚及美學的思索辯證。

林敬峰受訪時帶來以動物為主題繪製的手稿

➤標本室現場:被沖淡的死亡

佇立門內,淺笑著迎接我們的,是臺大動物博物館學生志工謝季恆。她自嘲自己是《山獸與雜魚》裡的NPC,事實上,探究林敬峰的標本製作之路,謝季恆扮演著重要角色。

兩年前,時齡20歲的林敬峰,參加農業部生物多樣性研究所(原特有生物研究保育中心)鳥類標本研習營,認識了謝季恆。同年暑假,他以實習者身分參與製作哺乳動物標本,開學後,恰巧臺大動博館需要人員協助處理麝香貓遺體,當時已是學生志工的謝季恆,便找來林敬峰。

剛開始做標本,林敬峰戰戰兢兢,卻很快適應,「在標本室,你會發現生死這件事情被沖得很淡。就是當生物的生命消失,牠變成一個待處理的物件的時候。」大量的死亡發生,人沒有餘力為單一個體哀悼。既然動物已死,能做的就是好好保存牠們的遺體與記錄。

標本室內排列有無數層架及冷凍櫃,林敬峰、謝季恆和學弟三人,各陷於一張可旋轉的座椅,談話活絡,環境並無預想中的冰寒嚴肅。

「謝季恆說早上九點要幫我把鼬獾拿出來退冰。」林敬峰說,手持明顯僵硬的鼬獾屍體。對面學弟接著補充:「結果謝季恆比我晚到。」

林敬峰將鼬獾放上塑膠盤,發出碰撞聲。倚著桌緣,他用鑷子撥弄鼬獾毛髮,檢視體表有無寄生蟲,邊聽學弟分享前幾日去宜蘭接毒殺羅文鴨的事。

林敬峰的雙手持續動作,依序量測鼬獾的吻肛長、尾長、含爪及不含爪的後掌長、耳長,熟練翻轉鼬獾身體。他喊出測量部位與數字,學弟記下,談話間無懼於偶爾飄散開來的腐敗氣味。

前置作業完成,鼬獾屍體尚未退冰完全。牠側躺在黃色塑膠盤上,被擱在一旁。

➤名之為「我」的領域

林敬峰隨後拎來一袋魚,腥味濃烈。我們或遠或近圍著他,看他捏著針,為幾條下雜魚展鰭。離開海水便折疊在一起的薄膜完整展開,魚的特徵與細節變得鮮明。林敬峰指著日本美尾䲗(Calliurichthys japonicus)說:「這隻很美,是我最喜歡的魚。」

就讀臺北藝術大學劇場設計學系的林敬峰,別具審美眼光,將科學與美學融會貫通,成為深刻的思索:「我們在製作標本的時候,檢傷有檢傷的意義、胃內容物解剖有它生態上的意義、寄生蟲是生活史上的意義。」

林敬峰滔滔說著:「或是從美學的角度去看,這個魚牠帶給我們什麼樣的感覺?有什麼樣的文化符碼在裡面?一隻黑冠麻鷺,這是都市常見鳥,牠又具備了怎麼樣的人和這個物種的關係?」在他描述的視野裡,知的領域總能無限展開。

由上往下數第二隻展鰭的魚,就是林敬峰讚嘆連連的日本美尾䲗(Calliurichthys japonicus)

高中時期讀語文資優班、參加國樂社的林敬峰,原先以動畫系為志願。他著迷於《英雄聯盟》的角色設計與視覺呈現,因種種陰錯陽差,踏入劇場領域,主修服裝設計。延續著對角色設計的嚮往,於去年冬天完成畢業製作。

自它處習得的智識,反饋回劇場,相互滋長。他舉例,感染寄生蟲可能導致皮膚長出密集排列的斑點、疹子,類似圖騰便與噁心反應形成連結。若要讓觀眾感到不適,比起用燈無限狂閃,他更願意借用這類人類基因裡的遙遠記憶,例如將相關元素縫入角色服裝,做高明的轉換。

就讀劇場設計系主修服裝設計的林敬峰(右),2023年參與北藝大戲劇學院佰玖級畢業製作《食用人間》。(林敬峰提供)

知曉他的經歷,很難不聯想到「跨領域」一詞。其他人談起每個項目都是異業,林敬峰卻將之視作帶狀發展,沒有任何一件事能抽出來獨立看待。興趣和愛好多元的他,觸及眾多領域的邊界,甚至曾在漁港尋得一尾罕見魚種,有機會藉由發表新紀錄,駭進尚無法真正涉足的學術研究領域。

他以此為例,說自己一再回返漁港翻找雜魚,純粹是尋新獵奇。林敬峰的興奮裡有對頭銜的陶醉,有因僭越而生的快感。他重複幾遍:「沒有這麼高尚」。他只是做著想做的事,摸著每個圈的外緣。對林敬峰而言,「跨領域」這個形容從來不成立。

他的笑容很自信:「用狂妄點的方式說,我,就是領域。」

➤站在端點上持續試探

就像從繁瑣事務中脫身換氣,林敬峰遊走在不同場域,清楚意識到身體感的轉換,調頻自如,動力源源不絕。他形容走入山林是有點龐克的事,需要刻意遠離人群,從便利的都市生活中抽離,學習在野地環境活下去。身處廣袤林野,要盡可能地縮小自己;至漁港闖蕩,就搖身一變,成為一個夠狠、夠葷素不忌的人,講講黃色笑話,勇於跟漁市大哥們搏感情。

《山獸與雜魚》寫林敬峰與各類生物會面的緣分:如山一樣的豬、不可思議的蟲蟻、造成市場歐巴桑爭論不休的無毒菇類,還有待他出恭後,喜悅湧來的糞金龜。接著鏡頭轉進漁港,他從怯生生的姿態,到融入港邊文化,與漁市前輩建立關係,得以經手一籠一籠種類紛雜的下雜魚蝦,拎回待調理的食材,不斷從搭建在寢室角落的「傳奇廚房」端出佳餚。

林敬峰親手打鱗、破肚、剁骨、剖煮的下雜魚湯,煥發出令人垂涎的濃郁奶白色。

沉潛其中,我們以為林敬峰的眼光與大眾全然不同。然而他所看見的山與海,依然蘊含社會建構出的理解與眼光差異。

林敬峰談到,山在一般敘事裡,多是神聖不可侵犯的存在,海卻常與食物、經濟、外交牽連。山中動物如哺乳類、鳥類,歸農業部管轄,受野生動物保育法保護;魚類同為野生動物,則歸漁業署。

他認知到「山高海低」的視角落差,也坦承自己無法平等看待沿途相逢的眾生。如他在書裡所寫:「我必須承認,我的感情標準是浮動的,我從來就沒有辦法以平等的目光注視不同的物種⋯⋯我永遠無法像凝視一隻犬殺穿山甲半闔眼睛一樣的凝視一條躺在漁港的死魚。」

2023年6月,林敬峰從台北山區撿來遭受犬殺的穿山甲遺體。他寫道:「我曾以為我已經習慣見到這樣的死亡,面對單一個體已經不再哀悼,能以鋼鑄的情緒不動聲色看待犬殺。但隔著手套碰到穿山甲毀壞的鱗甲,不平整的鱗片磨擦出咖咖聲響,眼窩意外泛起了一汪淚。」2024年1月,林敬峰解剖遭受犬殺的穿山甲,後已將保育類動物交予公家單位,非私人持有。(擷取自林敬峰臉書)

書末,他自述以刀走經動物的肉體筋骨,無有遲疑地剝落毛皮,掏出內臟,製作標本時的種種念頭。後記裡,謙虛寫道:「我是旁觀者、是介入者,是一個永遠的外人,在各個圈子的邊緣徘徊張望,盡我所能地觸碰『自然』這個文本。」採訪現場,林敬峰進一步補充:「既然我只能是外人,那我能不能做到外人的極致?」他的語氣顯得單純,企圖心卻強烈得讓人無法反駁。

話語落地的沉默時光,林敬峰低頭,專注地解剖鳥類腸道,接連拉出許多乳白色的長型寄生蟲。他對邊界的試探,仍持續擴張。

近期林敬峰正在為臺大動物標本館策劃新展覽。他試圖推翻既有的呈現形式,詰問著身處當代,我們仍然只需要、只能夠透過標本認識一個物種嗎?跨足諸多端點上的林敬峰,肩負溝通任務,決心挑戰完成一個有別於傳統博物學的展覽。

我們深切期待著。此刻標本室裡,生者寥寥數人。諸物蟄伏,某日,將進入另一種時間的計數。

➤後記:當隻快樂自由的黃喉貂

林敬峰的作者簡介寫著「螞蟻獵人,蝙蝠聽眾,猫仔追隨者」,我們詢問三者各自代表的意義為何,才曉得他指涉的並不只有3樣動物。

從前他養螞蟻,透過人造巢體認識螞蟻的社會結構與分工。書中〈蟻神〉文末表明不再養螞蟻,然而近期他正準備接收朋友因搬家而需轉贈的蟻窩。

高中住校時,林敬峰慫恿當時打算推甄電機系的室友,依照網路圖片焊出一台蝙蝠收音機。超音波經過倍率轉換,成為電子訊號,能用耳機聽。「一中的操場就有蝙蝠。」林敬峰說,蝙蝠靠指骨飛行,急轉時,滴滴滴的頻率會有變化。原先無法擷取的訊息被捕捉,讓人類能夠解讀,「超帥的!」他脫口而出。

追隨猫(bâ)仔,與街頭浪貓無關。台語「猫仔」包含白鼻心、鼬獾、食蟹獴、麝香貓及黃鼠狼。為此,林敬峰買了兩台自動相機,學習看獸徑、食痕,追尋線索,選擇架設機器的位置,當猫仔的身影出現在鏡頭前,印證自己的猜想,就像一個對答案的過程。

那麼,如果下輩子能當動物,想要選誰?顯然不會滿足於當下的林敬峰,毫無猶豫地喊出:黃喉貂。

林敬峰描述黃喉貂是違背生物機械論的漂亮哺乳動物,生活範圍廣,體格壯,還是台灣貂科裡咬合肌力最強的一群。最重要的是,牠的行為不可預期,「會做一些很屁的事」,例如跟木頭打架,咬相機鏡頭,滾過來,又滾過去。

黃喉貂何以要與木頭搏鬥?林敬峰說:「有人會推論是不是木頭裡有天牛幼蟲?可能是這樣子,但某種程度上,我更願意去相信牠就是在玩,讓牠遠離這個機械論。」林敬峰嘴角上揚的樣子有些靦腆。

「黃喉貂很快樂。」林敬峰以自得其樂的特質詮釋黃喉貂的行為,並遞來手機,展示前幾日剛處理完剝皮的影像。黃喉貂金黃色的毛皮染有乾涸的血,肉體精實。「而且牠的學名是Martes flavigula!」查找拉丁字源後,林敬峰翻譯如暗語的字串,突然宣告:「我是擁有金黃色喉嚨的貂!」

他搭配動作,握起拳頭,看起來和黃喉貂一樣快樂。●

採訪團隊邀請林敬峰透過肢體表演,模擬製作標本時量測動物體長的情境。戲劇與標本製作,在此結合。

|

山獸與雜魚 山獸與雜魚

作者:林敬峰

出版:大塊文化

定價:420元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:林敬峰

螞蟻獵人、蝙蝠聽眾、猫仔追隨者,任林野的豔陽在皮膚上烙下印記,與植木扶疏的土壤共色。生於盆地埔里,被群山予以更多的溺愛,於是走向群山,用有限的感官與她對話,並爬梳成文,試圖讓生命在文與字之間現蹤。就讀臺北藝術大學劇場設計學系,主修服裝設計,也在臺灣大學動物博物館製作哺乳與魚類標本。作品散見於《上下游副刊》。

|

Tags:

林敬峰在台大校園內受訪。

風強的午後,林敬峰綁著馬尾爽朗現身。黑褲、黑鞋上有幾痕漆色,大概是進劇場工作時留下的印記。採訪團隊跟著他穿越臺大校園,途經幾叢花草,樹,偶遇幾隻野鳥,最後抵達位於生命科學館的濕式標本室。

今年2月,林敬峰出版第一本書《山獸與雜魚》,全書分為啟、山、海、刀四章。依循「源」與「緣」,由山入海,歧出多條路徑,看獸與魚的生死,寫製作標本的思想靈轉,記內向的自我對話與反省,留存凝視自然、進行庖廚及美學的思索辯證。

➤標本室現場:被沖淡的死亡

佇立門內,淺笑著迎接我們的,是臺大動物博物館學生志工謝季恆。她自嘲自己是《山獸與雜魚》裡的NPC,事實上,探究林敬峰的標本製作之路,謝季恆扮演著重要角色。

兩年前,時齡20歲的林敬峰,參加農業部生物多樣性研究所(原特有生物研究保育中心)鳥類標本研習營,認識了謝季恆。同年暑假,他以實習者身分參與製作哺乳動物標本,開學後,恰巧臺大動博館需要人員協助處理麝香貓遺體,當時已是學生志工的謝季恆,便找來林敬峰。

剛開始做標本,林敬峰戰戰兢兢,卻很快適應,「在標本室,你會發現生死這件事情被沖得很淡。就是當生物的生命消失,牠變成一個待處理的物件的時候。」大量的死亡發生,人沒有餘力為單一個體哀悼。既然動物已死,能做的就是好好保存牠們的遺體與記錄。

標本室內排列有無數層架及冷凍櫃,林敬峰、謝季恆和學弟三人,各陷於一張可旋轉的座椅,談話活絡,環境並無預想中的冰寒嚴肅。

「謝季恆說早上九點要幫我把鼬獾拿出來退冰。」林敬峰說,手持明顯僵硬的鼬獾屍體。對面學弟接著補充:「結果謝季恆比我晚到。」

林敬峰將鼬獾放上塑膠盤,發出碰撞聲。倚著桌緣,他用鑷子撥弄鼬獾毛髮,檢視體表有無寄生蟲,邊聽學弟分享前幾日去宜蘭接毒殺羅文鴨的事。

林敬峰的雙手持續動作,依序量測鼬獾的吻肛長、尾長、含爪及不含爪的後掌長、耳長,熟練翻轉鼬獾身體。他喊出測量部位與數字,學弟記下,談話間無懼於偶爾飄散開來的腐敗氣味。

前置作業完成,鼬獾屍體尚未退冰完全。牠側躺在黃色塑膠盤上,被擱在一旁。

➤名之為「我」的領域

林敬峰隨後拎來一袋魚,腥味濃烈。我們或遠或近圍著他,看他捏著針,為幾條下雜魚展鰭。離開海水便折疊在一起的薄膜完整展開,魚的特徵與細節變得鮮明。林敬峰指著日本美尾䲗(Calliurichthys japonicus)說:「這隻很美,是我最喜歡的魚。」

就讀臺北藝術大學劇場設計學系的林敬峰,別具審美眼光,將科學與美學融會貫通,成為深刻的思索:「我們在製作標本的時候,檢傷有檢傷的意義、胃內容物解剖有它生態上的意義、寄生蟲是生活史上的意義。」

林敬峰滔滔說著:「或是從美學的角度去看,這個魚牠帶給我們什麼樣的感覺?有什麼樣的文化符碼在裡面?一隻黑冠麻鷺,這是都市常見鳥,牠又具備了怎麼樣的人和這個物種的關係?」在他描述的視野裡,知的領域總能無限展開。

高中時期讀語文資優班、參加國樂社的林敬峰,原先以動畫系為志願。他著迷於《英雄聯盟》的角色設計與視覺呈現,因種種陰錯陽差,踏入劇場領域,主修服裝設計。延續著對角色設計的嚮往,於去年冬天完成畢業製作。

自它處習得的智識,反饋回劇場,相互滋長。他舉例,感染寄生蟲可能導致皮膚長出密集排列的斑點、疹子,類似圖騰便與噁心反應形成連結。若要讓觀眾感到不適,比起用燈無限狂閃,他更願意借用這類人類基因裡的遙遠記憶,例如將相關元素縫入角色服裝,做高明的轉換。

知曉他的經歷,很難不聯想到「跨領域」一詞。其他人談起每個項目都是異業,林敬峰卻將之視作帶狀發展,沒有任何一件事能抽出來獨立看待。興趣和愛好多元的他,觸及眾多領域的邊界,甚至曾在漁港尋得一尾罕見魚種,有機會藉由發表新紀錄,駭進尚無法真正涉足的學術研究領域。

他以此為例,說自己一再回返漁港翻找雜魚,純粹是尋新獵奇。林敬峰的興奮裡有對頭銜的陶醉,有因僭越而生的快感。他重複幾遍:「沒有這麼高尚」。他只是做著想做的事,摸著每個圈的外緣。對林敬峰而言,「跨領域」這個形容從來不成立。

他的笑容很自信:「用狂妄點的方式說,我,就是領域。」

➤站在端點上持續試探

就像從繁瑣事務中脫身換氣,林敬峰遊走在不同場域,清楚意識到身體感的轉換,調頻自如,動力源源不絕。他形容走入山林是有點龐克的事,需要刻意遠離人群,從便利的都市生活中抽離,學習在野地環境活下去。身處廣袤林野,要盡可能地縮小自己;至漁港闖蕩,就搖身一變,成為一個夠狠、夠葷素不忌的人,講講黃色笑話,勇於跟漁市大哥們搏感情。

《山獸與雜魚》寫林敬峰與各類生物會面的緣分:如山一樣的豬、不可思議的蟲蟻、造成市場歐巴桑爭論不休的無毒菇類,還有待他出恭後,喜悅湧來的糞金龜。接著鏡頭轉進漁港,他從怯生生的姿態,到融入港邊文化,與漁市前輩建立關係,得以經手一籠一籠種類紛雜的下雜魚蝦,拎回待調理的食材,不斷從搭建在寢室角落的「傳奇廚房」端出佳餚。

沉潛其中,我們以為林敬峰的眼光與大眾全然不同。然而他所看見的山與海,依然蘊含社會建構出的理解與眼光差異。

林敬峰談到,山在一般敘事裡,多是神聖不可侵犯的存在,海卻常與食物、經濟、外交牽連。山中動物如哺乳類、鳥類,歸農業部管轄,受野生動物保育法保護;魚類同為野生動物,則歸漁業署。

他認知到「山高海低」的視角落差,也坦承自己無法平等看待沿途相逢的眾生。如他在書裡所寫:「我必須承認,我的感情標準是浮動的,我從來就沒有辦法以平等的目光注視不同的物種⋯⋯我永遠無法像凝視一隻犬殺穿山甲半闔眼睛一樣的凝視一條躺在漁港的死魚。」

書末,他自述以刀走經動物的肉體筋骨,無有遲疑地剝落毛皮,掏出內臟,製作標本時的種種念頭。後記裡,謙虛寫道:「我是旁觀者、是介入者,是一個永遠的外人,在各個圈子的邊緣徘徊張望,盡我所能地觸碰『自然』這個文本。」採訪現場,林敬峰進一步補充:「既然我只能是外人,那我能不能做到外人的極致?」他的語氣顯得單純,企圖心卻強烈得讓人無法反駁。

話語落地的沉默時光,林敬峰低頭,專注地解剖鳥類腸道,接連拉出許多乳白色的長型寄生蟲。他對邊界的試探,仍持續擴張。

近期林敬峰正在為臺大動物標本館策劃新展覽。他試圖推翻既有的呈現形式,詰問著身處當代,我們仍然只需要、只能夠透過標本認識一個物種嗎?跨足諸多端點上的林敬峰,肩負溝通任務,決心挑戰完成一個有別於傳統博物學的展覽。

我們深切期待著。此刻標本室裡,生者寥寥數人。諸物蟄伏,某日,將進入另一種時間的計數。

➤後記:當隻快樂自由的黃喉貂

林敬峰的作者簡介寫著「螞蟻獵人,蝙蝠聽眾,猫仔追隨者」,我們詢問三者各自代表的意義為何,才曉得他指涉的並不只有3樣動物。

從前他養螞蟻,透過人造巢體認識螞蟻的社會結構與分工。書中〈蟻神〉文末表明不再養螞蟻,然而近期他正準備接收朋友因搬家而需轉贈的蟻窩。

高中住校時,林敬峰慫恿當時打算推甄電機系的室友,依照網路圖片焊出一台蝙蝠收音機。超音波經過倍率轉換,成為電子訊號,能用耳機聽。「一中的操場就有蝙蝠。」林敬峰說,蝙蝠靠指骨飛行,急轉時,滴滴滴的頻率會有變化。原先無法擷取的訊息被捕捉,讓人類能夠解讀,「超帥的!」他脫口而出。

追隨猫(bâ)仔,與街頭浪貓無關。台語「猫仔」包含白鼻心、鼬獾、食蟹獴、麝香貓及黃鼠狼。為此,林敬峰買了兩台自動相機,學習看獸徑、食痕,追尋線索,選擇架設機器的位置,當猫仔的身影出現在鏡頭前,印證自己的猜想,就像一個對答案的過程。

那麼,如果下輩子能當動物,想要選誰?顯然不會滿足於當下的林敬峰,毫無猶豫地喊出:黃喉貂。

林敬峰描述黃喉貂是違背生物機械論的漂亮哺乳動物,生活範圍廣,體格壯,還是台灣貂科裡咬合肌力最強的一群。最重要的是,牠的行為不可預期,「會做一些很屁的事」,例如跟木頭打架,咬相機鏡頭,滾過來,又滾過去。

黃喉貂何以要與木頭搏鬥?林敬峰說:「有人會推論是不是木頭裡有天牛幼蟲?可能是這樣子,但某種程度上,我更願意去相信牠就是在玩,讓牠遠離這個機械論。」林敬峰嘴角上揚的樣子有些靦腆。

「黃喉貂很快樂。」林敬峰以自得其樂的特質詮釋黃喉貂的行為,並遞來手機,展示前幾日剛處理完剝皮的影像。黃喉貂金黃色的毛皮染有乾涸的血,肉體精實。「而且牠的學名是Martes flavigula!」查找拉丁字源後,林敬峰翻譯如暗語的字串,突然宣告:「我是擁有金黃色喉嚨的貂!」

他搭配動作,握起拳頭,看起來和黃喉貂一樣快樂。●

作者:林敬峰

出版:大塊文化

定價:420元

【內容簡介➤】

作者簡介:林敬峰

螞蟻獵人、蝙蝠聽眾、猫仔追隨者,任林野的豔陽在皮膚上烙下印記,與植木扶疏的土壤共色。生於盆地埔里,被群山予以更多的溺愛,於是走向群山,用有限的感官與她對話,並爬梳成文,試圖讓生命在文與字之間現蹤。就讀臺北藝術大學劇場設計學系,主修服裝設計,也在臺灣大學動物博物館製作哺乳與魚類標本。作品散見於《上下游副刊》。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.364》星象顯示今年最亮眼的書是……

【徵才】Openbook閱讀誌誠徵夥伴 · 全職編輯 · 一名!

延伸閱讀

書評》當我們眼裡不再有巨人:談吳明益《海風酒店》中的「環境」

小說家吳明益即將於6/27出版全新長篇小說《海風酒店》。時隔7年的新作讓充滿期待的讀者在預購階段便踴躍下單,大量訂單下出版社為顧及新書品質甚至延後出版日期。... 閱讀更多

話題》作家與他們的產地:臺大森林系如何將我推向寫作之路?feat.林大利、游旨价、黃瀚嶢

說到「臺大森林系」會讓人想到什麼?一幅古木參天的景象、綠意盎然的原野,或高山上曾經的伐木業?近幾年,這個系所的名號被一群寫作者重新擦亮了,他們是:... 閱讀更多

現場》植物的跨時空記憶與多物種交織:黃瀚嶢談《沒口之河》

閱讀更多