- 講題:法國布洛瓦漫畫節 與Frédéric Debomy面對面

- 主持:陳文瑤(法文口筆譯者與藝評人)

- 與談:Frédéric Debomy(法國漫畫編劇)

陳文瑤(以下簡稱陳):Frédéric Debomy是一位漫畫編劇,有非常多與漫畫家合作的經驗。在他的工作經驗中,常常與年齡相差幾十歲,或國籍相距幾千里的作家合作,因此碰撞出令人驚喜的火花。請教Frédéric Debomy,你和漫畫家合作通常是怎麼開始的?你會訂好一個計畫給漫畫家執行,還是先有一個想法,再與合作的漫畫家討論,逐步將計畫定型?

Frédéric Debomy(以下簡稱Frédéric):除了很少數的特例外,大部分都是漫畫編劇先訂好劇本,再請漫畫家執行。剛才提到的特例,是一位我認識很久的漫畫家波多明,他有一天很真心地跟我說,如果只是依照我的劇本來執行,他覺得自己的工作很沒有意思。

波多明自己也在創作,他不喜歡按著劇本進行,因此我們有非常多討論的空間。這種討論與作品的呈現息息相關。以我經常執行的紀實漫畫來說,我並不是很喜歡在故事裡赤裸裸地把自己呈現在讀者面前,但波多明卻認為作品的主軸不管怎麼走,讓讀者看見其中的自我才是最重要的。面臨歧見,討論中間也會有些拉鋸。但正如我們所知,生命會自己找到出路,於是有一天他跟我說,好吧,我大致照著你的文本做,但其中有一些必要的地方,你要讓我修改。

陳:工作中遇到的挑戰是什麼?

Frédéric:每一次遇到的挑戰都不一樣,但這就是漫畫有趣之處,我也很期待新的挑戰。例如我最近在處理一個別人看起來不是漫畫的作品,但對我來說,我反而可以從這樣的作品中,思考漫畫的精神是什麼,不可或缺的又是什麼。舉例來說,翻開一本漫畫,你是看圖還是文字?我和一位漫畫家合作過一部作品,你會看到每個圖框當中的畫面,不一定都有關聯,有時甚至一整頁沒有對話。「圖畫」與「對話」的比重,對某些漫畫家來說是很重要的,他不希望因為對話而忽略了圖像。

陳:當你提出劇本後,漫畫家是否會有不同意的地方?你怎麼處理?

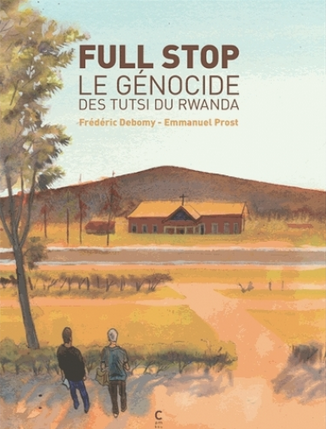

Frédéric:我曾和一位漫畫家合作過一個盧安達主題的作品。他的漫畫風格非常特異,我在他作品裡思考的是:如何讓圖片和文字有所連結。在他建構圖案的過程中,我們會互相討論,而有時漫畫家難免會有點抗拒。

Frédéric:我曾和一位漫畫家合作過一個盧安達主題的作品。他的漫畫風格非常特異,我在他作品裡思考的是:如何讓圖片和文字有所連結。在他建構圖案的過程中,我們會互相討論,而有時漫畫家難免會有點抗拒。

當時我們處理盧安達種族屠殺的事件,當你深入了解,便會發現有些逃出來的人,是奉命去屠殺盧安達人的那方,但當他逃出來,經過國際媒體的渲染,大家便誤認他們是盧安達的受害者。這種比較深入的錯置如何在漫畫裡呈現,才能反映出實際事件與媒體報導間的差距?

我們的漫畫故事從一位抱著孩子的少女開始,透過她的故事,讓大家看到客觀真實(實際發生的真實)與媒介真實(媒體上呈現的真實)之間的差距。

陳:處理敏感的紀實題材時,要注意的地方是很多的,有時漫畫家會覺得某種畫面的處理方式較具震撼感,但對編劇來說,也許不希望某些元素在漫畫中呈現,這當中要如何取得平衡?

Frédéric:像種族屠殺這種議題,是很難處理的,我們要避免呈現屍體、死亡、頭顱等等畫面,但這卻又是事件的核心,所以漫畫中如何處理?保持一定的距離嗎?圖文之間要有距離?這就是編劇與作家需要找到平衡的地方。

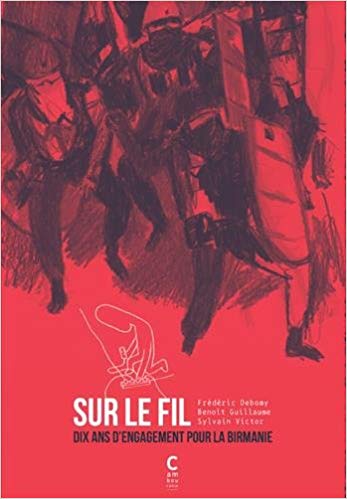

當然,這樣的事件其實不只是盧安達,世界各地都在發生。舉例來說,最近有一部瓜地馬拉的人權災難紀錄片,影片中有些畫面是真實在現場發生的,這些畫面的出現,本身就是一種控訴。當現場被錄影下來,畫面的本身便有很高的證據價值。但是這樣的畫面,也許沒有那麼高的漫畫價值。我曾經做過一個關於緬甸人權主題的作品,但該如何呈現對讀者而言相對陌生的國度,從在地人的故事,找到讀者感興趣,並且還能傳遞出我們重視的價值?這是我們不斷思考的。

陳:在田野現場取材並製作,你認為更具有真實性嗎?

Frédéric:對於紀實漫畫來說,在田野現場取材與製作未必就能有較高的真實性。到現場最大的價值,是了解現場的狀況。我們往往有個迷思,覺得人到了現場,遇到某個人,聽他說了某些話,我們就覺得那是真相。但是所謂的真實,是需要嚴肅以待的議題,必須蒐集資料,深入了解,不是只要到現場蒐集到的就是真實的。

以我自己來說,當我到田野的時候,通常是在作品收尾的階段。事實上,這些作品都是在來到現場前就做好的,所有的材料都已經有了,該蒐集的東西已經完整後,我才會回到田野。

陳:你擔任緬甸人權協會的主席多年,除了漫畫也有非常多的出版品向國際發聲,為什麼你這麼在意緬甸的人權問題?

Frédéric:這要從我的一部作品談起。我曾製作一本關於緬甸的漫畫,關於緬甸十年的近況,希望透過這部漫畫,讓讀者了解緬甸當地的情況。漫畫創作與寫作有點像,因為要讓創造出來的角色,在漫畫中呈現所謂的中心思想,所以面對議題時,我們必須先有完整的思索。

Frédéric:這要從我的一部作品談起。我曾製作一本關於緬甸的漫畫,關於緬甸十年的近況,希望透過這部漫畫,讓讀者了解緬甸當地的情況。漫畫創作與寫作有點像,因為要讓創造出來的角色,在漫畫中呈現所謂的中心思想,所以面對議題時,我們必須先有完整的思索。

2017年所謂的「番紅花革命」,我們在漫畫裡呈現僧侶走上街頭,各地都有人抗議政府的專政,描述人們的恐懼,以及革命是怎麼發生的。番紅花革命發生時,我人在法國,遠在世界的另一頭,雖然不在現場,但是我們還是努力讓世界看見這群追求人權的人,以及他們的訴求與理想。

我邀請兩位不同的漫畫作者,呈現世界的另一端發生中的事,我與作者討論哪種呈現方式更能夠描述這個故事裡的情緒與細節。最後,這些想法與事件都成為漫畫的一部分,呈現在讀者面前。

陳:當時你的漫畫讓許多法國人了解緬甸發生的人權運動,與媒體所報導的不一樣。你的作品與媒體報導是相互衝突的,你有意讓作品成為一種批判或對抗嗎?

Frédéric:當時法國政府的態度是支持施暴者,原因是不了解盧安達的真實情況,因此官方才有這樣的立場。緬甸的事件一開始也是這樣,採訪的記者並不了解緬甸的真實情況,因此我們希望透過漫畫作品,把真實的情況呈現給讀者。我們在漫畫中呈現遙遠距離的緬甸的真實情況,學生示威、回族居民逃離等等。甚至事件後,我們又回到緬甸,當時翁山蘇姬已被選為總統,但是她的權力並不大。我們回到緬甸,找到認識的人,問他們問題,看看情況有沒有改變,這也成為漫畫的素材。

陳:繼續追下去,看後續反應,這也是紀實漫畫裡很重要的部份,我們在Frédéric Debomy身上看到活生生的展現。剛才您也提到無對白的漫畫,這讓我印象很深刻,您可以針對這部分多講一點嗎?

Frédéric:有些人會問,如果是無聲的(沒有台詞),那還要編劇做什麼?因為編劇的角色不就是把文字放上去嗎?

其實漫畫裡面,並不是所有訊息的傳遞都訴諸文字或圖像,例如我們可以用溫暖與清冷兩種不同的圖畫風格,俐落呈現出主角跟愛人分手的情緒。過去與愛人一起造訪的地方,他還看得到女主角的身影,那個地方還有他們愛的回憶......儘管沒有對白,無聲的畫面反而可以更動人地傳遞情緒。如何單純用景象來描述故事,讓情感傳遞更直接,這是我覺得漫畫很具魅力的特色之一。

法文譯者陳文瑤(左)及法國漫畫編劇家及Frédéric Debomy

Tags:

法國漫畫編劇Frédéric Debomy(文化部提供)

近年來,金漫獎藉頒獎典禮之便,邀請國際漫畫策展人與創作者,一同參與台灣漫畫的輝煌時刻。在交流活動中也邀請重量級的外賓,對與會專業人士與漫畫家進行內部的專題演講。Openbook閱讀誌特與主辦單位合作,菁華重現3場十分難得的活動。

陳文瑤(以下簡稱陳):Frédéric Debomy是一位漫畫編劇,有非常多與漫畫家合作的經驗。在他的工作經驗中,常常與年齡相差幾十歲,或國籍相距幾千里的作家合作,因此碰撞出令人驚喜的火花。請教Frédéric Debomy,你和漫畫家合作通常是怎麼開始的?你會訂好一個計畫給漫畫家執行,還是先有一個想法,再與合作的漫畫家討論,逐步將計畫定型?

Frédéric Debomy(以下簡稱Frédéric):除了很少數的特例外,大部分都是漫畫編劇先訂好劇本,再請漫畫家執行。剛才提到的特例,是一位我認識很久的漫畫家波多明,他有一天很真心地跟我說,如果只是依照我的劇本來執行,他覺得自己的工作很沒有意思。

波多明自己也在創作,他不喜歡按著劇本進行,因此我們有非常多討論的空間。這種討論與作品的呈現息息相關。以我經常執行的紀實漫畫來說,我並不是很喜歡在故事裡赤裸裸地把自己呈現在讀者面前,但波多明卻認為作品的主軸不管怎麼走,讓讀者看見其中的自我才是最重要的。面臨歧見,討論中間也會有些拉鋸。但正如我們所知,生命會自己找到出路,於是有一天他跟我說,好吧,我大致照著你的文本做,但其中有一些必要的地方,你要讓我修改。

陳:工作中遇到的挑戰是什麼?

Frédéric:每一次遇到的挑戰都不一樣,但這就是漫畫有趣之處,我也很期待新的挑戰。例如我最近在處理一個別人看起來不是漫畫的作品,但對我來說,我反而可以從這樣的作品中,思考漫畫的精神是什麼,不可或缺的又是什麼。舉例來說,翻開一本漫畫,你是看圖還是文字?我和一位漫畫家合作過一部作品,你會看到每個圖框當中的畫面,不一定都有關聯,有時甚至一整頁沒有對話。「圖畫」與「對話」的比重,對某些漫畫家來說是很重要的,他不希望因為對話而忽略了圖像。

陳:當你提出劇本後,漫畫家是否會有不同意的地方?你怎麼處理?

當時我們處理盧安達種族屠殺的事件,當你深入了解,便會發現有些逃出來的人,是奉命去屠殺盧安達人的那方,但當他逃出來,經過國際媒體的渲染,大家便誤認他們是盧安達的受害者。這種比較深入的錯置如何在漫畫裡呈現,才能反映出實際事件與媒體報導間的差距?

我們的漫畫故事從一位抱著孩子的少女開始,透過她的故事,讓大家看到客觀真實(實際發生的真實)與媒介真實(媒體上呈現的真實)之間的差距。

陳:處理敏感的紀實題材時,要注意的地方是很多的,有時漫畫家會覺得某種畫面的處理方式較具震撼感,但對編劇來說,也許不希望某些元素在漫畫中呈現,這當中要如何取得平衡?

Frédéric:像種族屠殺這種議題,是很難處理的,我們要避免呈現屍體、死亡、頭顱等等畫面,但這卻又是事件的核心,所以漫畫中如何處理?保持一定的距離嗎?圖文之間要有距離?這就是編劇與作家需要找到平衡的地方。

當然,這樣的事件其實不只是盧安達,世界各地都在發生。舉例來說,最近有一部瓜地馬拉的人權災難紀錄片,影片中有些畫面是真實在現場發生的,這些畫面的出現,本身就是一種控訴。當現場被錄影下來,畫面的本身便有很高的證據價值。但是這樣的畫面,也許沒有那麼高的漫畫價值。我曾經做過一個關於緬甸人權主題的作品,但該如何呈現對讀者而言相對陌生的國度,從在地人的故事,找到讀者感興趣,並且還能傳遞出我們重視的價值?這是我們不斷思考的。

陳:在田野現場取材並製作,你認為更具有真實性嗎?

Frédéric:對於紀實漫畫來說,在田野現場取材與製作未必就能有較高的真實性。到現場最大的價值,是了解現場的狀況。我們往往有個迷思,覺得人到了現場,遇到某個人,聽他說了某些話,我們就覺得那是真相。但是所謂的真實,是需要嚴肅以待的議題,必須蒐集資料,深入了解,不是只要到現場蒐集到的就是真實的。

以我自己來說,當我到田野的時候,通常是在作品收尾的階段。事實上,這些作品都是在來到現場前就做好的,所有的材料都已經有了,該蒐集的東西已經完整後,我才會回到田野。

陳:你擔任緬甸人權協會的主席多年,除了漫畫也有非常多的出版品向國際發聲,為什麼你這麼在意緬甸的人權問題?

2017年所謂的「番紅花革命」,我們在漫畫裡呈現僧侶走上街頭,各地都有人抗議政府的專政,描述人們的恐懼,以及革命是怎麼發生的。番紅花革命發生時,我人在法國,遠在世界的另一頭,雖然不在現場,但是我們還是努力讓世界看見這群追求人權的人,以及他們的訴求與理想。

我邀請兩位不同的漫畫作者,呈現世界的另一端發生中的事,我與作者討論哪種呈現方式更能夠描述這個故事裡的情緒與細節。最後,這些想法與事件都成為漫畫的一部分,呈現在讀者面前。

陳:當時你的漫畫讓許多法國人了解緬甸發生的人權運動,與媒體所報導的不一樣。你的作品與媒體報導是相互衝突的,你有意讓作品成為一種批判或對抗嗎?

Frédéric:當時法國政府的態度是支持施暴者,原因是不了解盧安達的真實情況,因此官方才有這樣的立場。緬甸的事件一開始也是這樣,採訪的記者並不了解緬甸的真實情況,因此我們希望透過漫畫作品,把真實的情況呈現給讀者。我們在漫畫中呈現遙遠距離的緬甸的真實情況,學生示威、回族居民逃離等等。甚至事件後,我們又回到緬甸,當時翁山蘇姬已被選為總統,但是她的權力並不大。我們回到緬甸,找到認識的人,問他們問題,看看情況有沒有改變,這也成為漫畫的素材。

陳:繼續追下去,看後續反應,這也是紀實漫畫裡很重要的部份,我們在Frédéric Debomy身上看到活生生的展現。剛才您也提到無對白的漫畫,這讓我印象很深刻,您可以針對這部分多講一點嗎?

Frédéric:有些人會問,如果是無聲的(沒有台詞),那還要編劇做什麼?因為編劇的角色不就是把文字放上去嗎?

其實漫畫裡面,並不是所有訊息的傳遞都訴諸文字或圖像,例如我們可以用溫暖與清冷兩種不同的圖畫風格,俐落呈現出主角跟愛人分手的情緒。過去與愛人一起造訪的地方,他還看得到女主角的身影,那個地方還有他們愛的回憶......儘管沒有對白,無聲的畫面反而可以更動人地傳遞情緒。如何單純用景象來描述故事,讓情感傳遞更直接,這是我覺得漫畫很具魅力的特色之一。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

▇金漫獎10週年

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

延伸閱讀

書評》未曾有過畫面的戰事日常,非虛構漫畫的記憶再現:評《阿蘭的戰爭》

閱讀更多

漫畫現場》生活即前線,不同價值的拉扯戰:《熱帶季風Vol.3》新書座談側記

閱讀更多

話題》小說家的非虛構分身:張亦絢談紀錄片《馬奎斯如何成為馬奎斯》

閱讀更多