講題:從平面到立體,文學改編劇場

講者:劇場導演 王嘉明 × 編劇 簡莉穎

2019 Openbook年度好書獎暖身講座的主題「資訊時代的閱讀」,試圖探尋、甚至開拓閱讀的維度。透過前兩場講座——音樂的閱讀以及科技的閱讀,我們理解「閱讀」是一種分享,不侷限在書與人的互動,人與人之間也透過文字共享情緒與感受。進入劇場空間,打開全部感官去接受各種敘事,所有情緒、感受、想法、互動在當下發生。在劇場,是一種非常迷人的閱讀形式。

暖身講座最終章邀請到台灣當代劇場的標誌性人物導演王嘉明與編劇簡莉穎,分別從不同的崗位角色與工作方式切入探討,揭開文學改編劇場背後的文字原理及動力學。

▉ 二創與相親,如何選擇經典文本

《服妖之鑑》書封

王嘉明(以下簡稱王):我們就從《服妖之鑑:簡莉穎劇本集2》開始好了,書中除了《服妖之鑑》以外,還有《全國最多賓士車的小鎮住著三姐妹(和她們的Brother)》和《遙遠的東方有一群鬼》,兩部都是經典文本改編。妳為什麼會選擇這兩個本?

簡莉穎(以下簡稱簡):我念戲劇系導演所時遇到很多的翻譯劇本,演起來滿痛苦的。那種翻譯過來的脈絡就只是書面體,不是一個劇場的語言、角色或行動。加上當時看了許多國外的劇團,也是把經典劇本拿來重寫,像是平田織佐的《機器人三姊妹》,裡面的關係就非常日本。於是我也起心動念想要往那個方向去做,在自己之前讀到的作品中,有些人物、關係讓我很有共鳴的文本,拿來做一個二創。但你的狀態應該滿不一樣的?

王:最近有個說法,說我是「相親」。我並不是因為喜歡這個劇本或特別有感覺,很多時候都是被時勢所逼,比如說要做藝術節或是要帶領學生進行學期製作,我就會問別人我適合做哪個本,統計一下大家的意見,我可能就做了。像我在做《親愛的人生》時,出發點就只是想從一個短篇小說改編,剛好那時跟日本合作翻譯契訶夫的劇本,看到一個slogan說:艾莉絲・孟若是加拿大的契訶夫,所以就選了,但實際上,她的作品我一開始是看不太下去的。《物種起源》也是,當時只是跟朋友聊說想做一些非藝術類的文本,朋友推薦了這個,就決定要做了,其實是過程中才開始愛上這些文本的。

簡:所以你相親來就會好好對待它,不會當渣男。

王:還好每次都可以換一個(笑),重新跟一個人在一起。

▉ 用行動去推動,文字之中的動力學

簡:我認為,面對改編文本很重要的是:劇本其實不是在寫文字,是在寫行動。

王:因為文字本身會負載意義,所以很多人寫文字時會將議題直接明顯地寫出來。但對我們來講,更重要的是行動這件事情。當我寫劇本上的對話時,會大約知道行動的方向是什麼,這個行動會引起下一個行動,角色才會再說話,所以它不只是文字本身。

簡:有些文本會不會讓你有案頭劇的感覺?是不是其實有些東西不一定要被演出?

王:我劇本可能看得不夠多。(笑)但就算看到某些案頭劇本的時候,我還是會想,是不是加上行動後,它就適合演出了?因為文字對我來說就存在一種曖昧的空間,即使原來是莎劇或易卜生的劇本,它都有一種對話的空間。

簡:但莎劇和易卜生的劇本,行動都滿強烈的。

王:對,都滿強烈的。「推動」這件事對我來講,有時不是文字本身的推動,而是每一場戲之間的推動。像我改編《南柯夢》,它原本是很龐大的,每晚上演3個小時大概需要連演15天,要改編成兩個晚上總共6小時的戲,要如何讓大家看得下去,很重要的一個方向就是由劇場去推動。比如說這場是一個人,下場一群人;這場是談戀愛,下一場是個政治的鬥爭。轉換之間,不管是速度上、議題上或顏色上,我會透過這些東西去推動劇情。所以有時改編對我來講,就是要用這種「劇場性」偷偷在後面推。

簡:在改編時,就會同時想該怎麼去呈現,對吧?

王:對,像你剛剛說莎劇和易卜生的推動力比較強,是因為這些他們都想得非常明確清楚。《羅密歐與茱麗葉》剛開場便講了一堆黃色笑話,讓觀眾開始熱鬧起來,這些事情也是超級重要。

簡:還有後面的那個Party,那個場面的變化性其實很大。

王:緊接著的下一場戲,又變成兩個人,這是十分好萊塢式的方式,非常厲害。

簡:他(莎士比亞)非常了解他的觀眾想看什麼。

▉ 觀察與修改,莎劇的劇場性

王:莎士比亞現在是被放在文學院裡閱讀的,在這樣的教育體制內,我們會忘記莎劇其實是一個面對觀眾、場面忽 大忽小的、情緒情感和音樂性一直在流動的東西。

大忽小的、情緒情感和音樂性一直在流動的東西。

簡:因為莎士比亞是自己排戲、自己演出,也是一個劇團的經營者,所以我覺得他有時候是用劇場方向去思考他的劇本,而不是文學。像我之前聽郭亮廷分享,有幾年莎士比亞的很多戲中都有Falstaff(出自《亨利四世》)或是Iago(出自《奧賽羅》)這種很有魅力的丑角或反派,但之後就沒有出現了。很多人都在分析他是不是那幾年受到打擊,但實情其實非常簡單,就是有個他時常合作且擅長駕馭這種角色的演員離開劇團了。

王:對,莎士比亞很多劇本其實都類似政府的案子,他寫出的台詞有些就是在自嘲這件事。其實這個過程跟我寫劇本非常像,因為我很難單獨完成一個劇本,我通常是看演員來寫劇本。《理查三世》我做過3個版本,第二版本,也就是在國家戲劇院、有謝盈萱出演的版本,排練的前2/3期間,我並沒有分配任何角色,是邊看邊想,誰要講什麼,如何講話等等。因為對我來講,「行動」會擴展到演員身上,演員本身都有各自的風格,怎麼讓「文字」本身與這個演員有對話,再讓這個對話跟另外一個演員產生對話。我很難在還沒看到時,就單獨寫出劇本。

簡:我自己是先寫完初稿,等到讀劇的時候會感覺到有些東西需要修改,進排練場後,我也可能會再改。有時就是會感覺到,這個演員好像可以講什麼話,或是他的某些特質適合做什麼事。

王:所以其實我們兩個的流程有個東西是一樣的。

簡:你說一直改嗎?

王:我不會一直改。

簡:嗯?(高八度質疑聲)

王:(笑)我是文本會很晚交出,前面時間一直在觀看演員。所以我一旦交出文本,幾乎就確定了,頂多就是微調。所以我們定案的時間點其實是一樣的。

▉ 用身體讀劇,避免意識形態先行

簡:我們都很不喜歡意識形態跑在前面。

王:我們當然都想要表現某些議題,但當議題跑得太前面時,觀眾反而會看不到角色。或是當導演所謂的美學概念、理念太強烈,以至於會聽不懂劇本在幹嘛。譬如走位、美術或是一些怪怪的表演方式一直換,好像有某種邏輯,實際上卻沒有。

簡:或是他的邏輯跟劇本的關聯很少,線條牽連的很少。

王:但有趣的是,大家的說法都會是「從劇本出來」,但實際上在觀看時,卻是看不進去的,是個閉鎖的狀態。當你只是抽出一個概念,便很容易忘記聲音和角色關係其實是流動的。

簡:我同意,那種演出就像是刻意從文本中的某一段去提取概念,反覆使用,卻沒有辦法相通。

王:因為以導演的角度來講,怎麼讓大家聽懂,而且看得下去那個文本,接著繼續走,是很重要的。例如《理查三世》中一堆人名和歷史,即使是歐洲的觀眾可能也不知道在演什麼。要讓台灣觀眾了解,真的要花很多的力氣。如果只用文本的意義,聲音的部分很容易就會被整個忽略,因此而更難看得懂。比如說,排練中我自己很不喜歡讀劇。因為坐著念文本和站著念文本,對演員來說其實很不一樣。坐著讀劇很危險,文字跟身體的關係沒有建立,身體很容易就冷了。很多所謂的寫實劇是卡在這東西上,無論你節目單寫得多有意義,當身體跟文字的關聯性沒有建立起來,就沒有在對話。

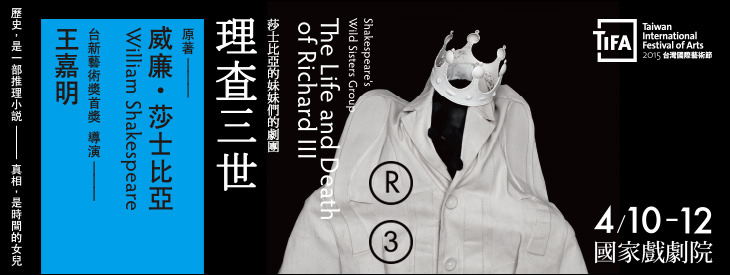

舞台劇《理查三世》宣傳視覺(取自台灣國際藝術節tumblr)

簡:你的意思是不能只停留在分析上的知道,必須變成身體上的知道;而讀劇就只是坐著把劇本看完,並發出聲音,跟實際上的排練是切開的。你是認為排練其實不能帶著想法去排,是要用身體去走嗎?

王:應該說我覺得連讀劇都不需要,大家自己回去看就好啦,哈哈哈。排練時我會讓他們(演員)用各種不同的身體方式去唸文本,因為,如何讓那個文本可以聽得懂是更重要的。

▉ 創作的日常,雜七雜八的涉獵

王:其實在書寫和改編文本的時候,我們都會看一些雜七雜八的東西。

簡:對,好像滿多人會問說原創與改編有什麼不同,其實是一樣的。改編並不是全部內容只從原始文本來。原創會有一個idea的源頭、新聞、畫面或是歷史,那個源頭跟改編文本的源頭是一樣的,只是改編劇本的源頭是寫成劇本的形式,在轉化的時候還是得參考許多雜七雜八的東西。

王:我覺得「雜七雜八」這件事情對文本真的非常重要。我們一直在思考,到底為什麼我們看到許多改編文本時會看不懂。我覺得其中的差別是,在翻譯文本時,我們常常會把它看成一個封閉性的,覺得「喔我們要研究這個文本」,但那是很文學的做法,我們比較像是把文學放到一個更大的生活行動系統裡面,去看我們到底為什麼要說話這件事情,有時候行為跟語言本身落差可以是非常大的。妳也是學院出來的,妳是怎樣開始對文字有興趣?

簡:我覺得自己不算是那麼學院派,因為我在學院裡面其實沒有很舒適,所以我找了很多的外援。大學後來我跑去搞社運,但那時候就開始有做一些戲劇的街頭演出。可以說我自己的狀態是從「我那時候在意的事情」出發的,後來的改編也是有點像把這個東西放在一起。那你又是怎麼從地理系走進戲劇的?

王:我在大學的時候對哲學很有興趣,因此接觸了哲學語言學,就是維根斯坦的東西,從此就非常喜歡。加上我那時是話劇社的嘛,從旁邊看扮演行為跟動作這些事和語言本身的落差,非常有趣。

另外我也滿好奇,你在做社運時所接觸的那些人事物,一定也遇到非常多日常語言的東西。你會直接把那些話放上劇本嗎?

簡:不會直接放,但會從那邊吸取。日常語言是一定要經過整理的,不然會太散漫,是沒辦法表演的。但你也不可能照西方翻譯劇本提供的那種格式去寫,好像那種格式、那樣子的寫法才叫做舞台劇劇本。

王:或是那樣寫才有深度,才有語言的態度。

簡:對對對對!可能因為台灣的歷史較短,可參考的東西不多,學院學的又都是翻譯劇本,所以那種語態會影響到表演。如何從日常語言去剪裁這些東西,我自己也還在嘗試。我相信你應該對這個滿有感覺的,像你在《理查三世》裡面,甚至還在戲中嘲笑那種翻譯劇本。

王:喔⋯⋯我忘了。我自己的劇本一寫完就忘了。(兩人笑)有很多人也常會在寫文本的時候,覺得把日常生活中的真實事件或對話移植到劇本裡就有真實感,我覺得那是完全錯誤的方式。

簡:對,甚至當你說欸這邊好怪,他會跟你說:「可是在現實生活中他就是這麼跟我講的啊。」但你現實生活發生的事跟這個劇本的順序有完全一模一樣嗎?也不是嘛。

王:所以劇本的語言不可能是日常生活的語言。我那時候真的請學生去拍他們家人的日常語言,拍完然後模仿。你會發現那很難模仿,因為那個講話方式非常碎,邏輯非常跳躍,可是我們卻聽得懂。這些事情到底是什麼?在翻譯和轉化語言的時候,這都是我會特別好奇與思考的事。所以改編文本可以說是尋找一種動力學吧,怎麼藏、怎麼顯、怎們翻轉,怎麼讓你繼續看下去,這一點真的很特別。

***

王嘉明和簡莉穎在流動的創作漫談中,提醒了我們關於「閱讀」的各種面貌和可能性。劇場演出由劇作家寫出劇本或改編文本,再經過導演的詮釋、演員的演繹、設計者的視聽元素,每一個創作者的生命經驗互相交融,才成為觀眾眼前活起來的「戲」。體驗劇場,就是閱讀生活裡的行動。●

Tags:

暖身講座最終場邀請到劇場導演王嘉明(右)與編劇簡莉穎兩人對談

講題:從平面到立體,文學改編劇場

講者:劇場導演 王嘉明 × 編劇 簡莉穎

2019 Openbook年度好書獎暖身講座的主題「資訊時代的閱讀」,試圖探尋、甚至開拓閱讀的維度。透過前兩場講座——音樂的閱讀以及科技的閱讀,我們理解「閱讀」是一種分享,不侷限在書與人的互動,人與人之間也透過文字共享情緒與感受。進入劇場空間,打開全部感官去接受各種敘事,所有情緒、感受、想法、互動在當下發生。在劇場,是一種非常迷人的閱讀形式。

暖身講座最終章邀請到台灣當代劇場的標誌性人物導演王嘉明與編劇簡莉穎,分別從不同的崗位角色與工作方式切入探討,揭開文學改編劇場背後的文字原理及動力學。

▉ 二創與相親,如何選擇經典文本

《服妖之鑑》書封

王嘉明(以下簡稱王):我們就從《服妖之鑑:簡莉穎劇本集2》開始好了,書中除了《服妖之鑑》以外,還有《全國最多賓士車的小鎮住著三姐妹(和她們的Brother)》和《遙遠的東方有一群鬼》,兩部都是經典文本改編。妳為什麼會選擇這兩個本?

簡莉穎(以下簡稱簡):我念戲劇系導演所時遇到很多的翻譯劇本,演起來滿痛苦的。那種翻譯過來的脈絡就只是書面體,不是一個劇場的語言、角色或行動。加上當時看了許多國外的劇團,也是把經典劇本拿來重寫,像是平田織佐的《機器人三姊妹》,裡面的關係就非常日本。於是我也起心動念想要往那個方向去做,在自己之前讀到的作品中,有些人物、關係讓我很有共鳴的文本,拿來做一個二創。但你的狀態應該滿不一樣的?

王:最近有個說法,說我是「相親」。我並不是因為喜歡這個劇本或特別有感覺,很多時候都是被時勢所逼,比如說要做藝術節或是要帶領學生進行學期製作,我就會問別人我適合做哪個本,統計一下大家的意見,我可能就做了。像我在做《親愛的人生》時,出發點就只是想從一個短篇小說改編,剛好那時跟日本合作翻譯契訶夫的劇本,看到一個slogan說:艾莉絲・孟若是加拿大的契訶夫,所以就選了,但實際上,她的作品我一開始是看不太下去的。《物種起源》也是,當時只是跟朋友聊說想做一些非藝術類的文本,朋友推薦了這個,就決定要做了,其實是過程中才開始愛上這些文本的。

簡:所以你相親來就會好好對待它,不會當渣男。

王:還好每次都可以換一個(笑),重新跟一個人在一起。

▉ 用行動去推動,文字之中的動力學

簡:我認為,面對改編文本很重要的是:劇本其實不是在寫文字,是在寫行動。

王:因為文字本身會負載意義,所以很多人寫文字時會將議題直接明顯地寫出來。但對我們來講,更重要的是行動這件事情。當我寫劇本上的對話時,會大約知道行動的方向是什麼,這個行動會引起下一個行動,角色才會再說話,所以它不只是文字本身。

簡:有些文本會不會讓你有案頭劇的感覺?是不是其實有些東西不一定要被演出?

王:我劇本可能看得不夠多。(笑)但就算看到某些案頭劇本的時候,我還是會想,是不是加上行動後,它就適合演出了?因為文字對我來說就存在一種曖昧的空間,即使原來是莎劇或易卜生的劇本,它都有一種對話的空間。

簡:但莎劇和易卜生的劇本,行動都滿強烈的。

王:對,都滿強烈的。「推動」這件事對我來講,有時不是文字本身的推動,而是每一場戲之間的推動。像我改編《南柯夢》,它原本是很龐大的,每晚上演3個小時大概需要連演15天,要改編成兩個晚上總共6小時的戲,要如何讓大家看得下去,很重要的一個方向就是由劇場去推動。比如說這場是一個人,下場一群人;這場是談戀愛,下一場是個政治的鬥爭。轉換之間,不管是速度上、議題上或顏色上,我會透過這些東西去推動劇情。所以有時改編對我來講,就是要用這種「劇場性」偷偷在後面推。

舞台劇《南柯夢》的宣傳海報(取自TAPEI TIMES)

簡:在改編時,就會同時想該怎麼去呈現,對吧?

王:對,像你剛剛說莎劇和易卜生的推動力比較強,是因為這些他們都想得非常明確清楚。《羅密歐與茱麗葉》剛開場便講了一堆黃色笑話,讓觀眾開始熱鬧起來,這些事情也是超級重要。

簡:還有後面的那個Party,那個場面的變化性其實很大。

王:緊接著的下一場戲,又變成兩個人,這是十分好萊塢式的方式,非常厲害。

簡:他(莎士比亞)非常了解他的觀眾想看什麼。

▉ 觀察與修改,莎劇的劇場性

王:莎士比亞現在是被放在文學院裡閱讀的,在這樣的教育體制內,我們會忘記莎劇其實是一個面對觀眾、場面忽 大忽小的、情緒情感和音樂性一直在流動的東西。

大忽小的、情緒情感和音樂性一直在流動的東西。

簡:因為莎士比亞是自己排戲、自己演出,也是一個劇團的經營者,所以我覺得他有時候是用劇場方向去思考他的劇本,而不是文學。像我之前聽郭亮廷分享,有幾年莎士比亞的很多戲中都有Falstaff(出自《亨利四世》)或是Iago(出自《奧賽羅》)這種很有魅力的丑角或反派,但之後就沒有出現了。很多人都在分析他是不是那幾年受到打擊,但實情其實非常簡單,就是有個他時常合作且擅長駕馭這種角色的演員離開劇團了。

王:對,莎士比亞很多劇本其實都類似政府的案子,他寫出的台詞有些就是在自嘲這件事。其實這個過程跟我寫劇本非常像,因為我很難單獨完成一個劇本,我通常是看演員來寫劇本。《理查三世》我做過3個版本,第二版本,也就是在國家戲劇院、有謝盈萱出演的版本,排練的前2/3期間,我並沒有分配任何角色,是邊看邊想,誰要講什麼,如何講話等等。因為對我來講,「行動」會擴展到演員身上,演員本身都有各自的風格,怎麼讓「文字」本身與這個演員有對話,再讓這個對話跟另外一個演員產生對話。我很難在還沒看到時,就單獨寫出劇本。

簡:我自己是先寫完初稿,等到讀劇的時候會感覺到有些東西需要修改,進排練場後,我也可能會再改。有時就是會感覺到,這個演員好像可以講什麼話,或是他的某些特質適合做什麼事。

王:所以其實我們兩個的流程有個東西是一樣的。

簡:你說一直改嗎?

王:我不會一直改。

簡:嗯?(高八度質疑聲)

王:(笑)我是文本會很晚交出,前面時間一直在觀看演員。所以我一旦交出文本,幾乎就確定了,頂多就是微調。所以我們定案的時間點其實是一樣的。

▉ 用身體讀劇,避免意識形態先行

簡:我們都很不喜歡意識形態跑在前面。

王:我們當然都想要表現某些議題,但當議題跑得太前面時,觀眾反而會看不到角色。或是當導演所謂的美學概念、理念太強烈,以至於會聽不懂劇本在幹嘛。譬如走位、美術或是一些怪怪的表演方式一直換,好像有某種邏輯,實際上卻沒有。

簡:或是他的邏輯跟劇本的關聯很少,線條牽連的很少。

王:但有趣的是,大家的說法都會是「從劇本出來」,但實際上在觀看時,卻是看不進去的,是個閉鎖的狀態。當你只是抽出一個概念,便很容易忘記聲音和角色關係其實是流動的。

簡:我同意,那種演出就像是刻意從文本中的某一段去提取概念,反覆使用,卻沒有辦法相通。

王:因為以導演的角度來講,怎麼讓大家聽懂,而且看得下去那個文本,接著繼續走,是很重要的。例如《理查三世》中一堆人名和歷史,即使是歐洲的觀眾可能也不知道在演什麼。要讓台灣觀眾了解,真的要花很多的力氣。如果只用文本的意義,聲音的部分很容易就會被整個忽略,因此而更難看得懂。比如說,排練中我自己很不喜歡讀劇。因為坐著念文本和站著念文本,對演員來說其實很不一樣。坐著讀劇很危險,文字跟身體的關係沒有建立,身體很容易就冷了。很多所謂的寫實劇是卡在這東西上,無論你節目單寫得多有意義,當身體跟文字的關聯性沒有建立起來,就沒有在對話。

舞台劇《理查三世》宣傳視覺(取自台灣國際藝術節tumblr)

簡:你的意思是不能只停留在分析上的知道,必須變成身體上的知道;而讀劇就只是坐著把劇本看完,並發出聲音,跟實際上的排練是切開的。你是認為排練其實不能帶著想法去排,是要用身體去走嗎?

王:應該說我覺得連讀劇都不需要,大家自己回去看就好啦,哈哈哈。排練時我會讓他們(演員)用各種不同的身體方式去唸文本,因為,如何讓那個文本可以聽得懂是更重要的。

▉ 創作的日常,雜七雜八的涉獵

王:其實在書寫和改編文本的時候,我們都會看一些雜七雜八的東西。

簡:對,好像滿多人會問說原創與改編有什麼不同,其實是一樣的。改編並不是全部內容只從原始文本來。原創會有一個idea的源頭、新聞、畫面或是歷史,那個源頭跟改編文本的源頭是一樣的,只是改編劇本的源頭是寫成劇本的形式,在轉化的時候還是得參考許多雜七雜八的東西。

王:我覺得「雜七雜八」這件事情對文本真的非常重要。我們一直在思考,到底為什麼我們看到許多改編文本時會看不懂。我覺得其中的差別是,在翻譯文本時,我們常常會把它看成一個封閉性的,覺得「喔我們要研究這個文本」,但那是很文學的做法,我們比較像是把文學放到一個更大的生活行動系統裡面,去看我們到底為什麼要說話這件事情,有時候行為跟語言本身落差可以是非常大的。妳也是學院出來的,妳是怎樣開始對文字有興趣?

簡:我覺得自己不算是那麼學院派,因為我在學院裡面其實沒有很舒適,所以我找了很多的外援。大學後來我跑去搞社運,但那時候就開始有做一些戲劇的街頭演出。可以說我自己的狀態是從「我那時候在意的事情」出發的,後來的改編也是有點像把這個東西放在一起。那你又是怎麼從地理系走進戲劇的?

王:我在大學的時候對哲學很有興趣,因此接觸了哲學語言學,就是維根斯坦的東西,從此就非常喜歡。加上我那時是話劇社的嘛,從旁邊看扮演行為跟動作這些事和語言本身的落差,非常有趣。

另外我也滿好奇,你在做社運時所接觸的那些人事物,一定也遇到非常多日常語言的東西。你會直接把那些話放上劇本嗎?

簡:不會直接放,但會從那邊吸取。日常語言是一定要經過整理的,不然會太散漫,是沒辦法表演的。但你也不可能照西方翻譯劇本提供的那種格式去寫,好像那種格式、那樣子的寫法才叫做舞台劇劇本。

王:或是那樣寫才有深度,才有語言的態度。

簡:對對對對!可能因為台灣的歷史較短,可參考的東西不多,學院學的又都是翻譯劇本,所以那種語態會影響到表演。如何從日常語言去剪裁這些東西,我自己也還在嘗試。我相信你應該對這個滿有感覺的,像你在《理查三世》裡面,甚至還在戲中嘲笑那種翻譯劇本。

王:喔⋯⋯我忘了。我自己的劇本一寫完就忘了。(兩人笑)有很多人也常會在寫文本的時候,覺得把日常生活中的真實事件或對話移植到劇本裡就有真實感,我覺得那是完全錯誤的方式。

簡:對,甚至當你說欸這邊好怪,他會跟你說:「可是在現實生活中他就是這麼跟我講的啊。」但你現實生活發生的事跟這個劇本的順序有完全一模一樣嗎?也不是嘛。

王:所以劇本的語言不可能是日常生活的語言。我那時候真的請學生去拍他們家人的日常語言,拍完然後模仿。你會發現那很難模仿,因為那個講話方式非常碎,邏輯非常跳躍,可是我們卻聽得懂。這些事情到底是什麼?在翻譯和轉化語言的時候,這都是我會特別好奇與思考的事。所以改編文本可以說是尋找一種動力學吧,怎麼藏、怎麼顯、怎們翻轉,怎麼讓你繼續看下去,這一點真的很特別。

***

王嘉明和簡莉穎在流動的創作漫談中,提醒了我們關於「閱讀」的各種面貌和可能性。劇場演出由劇作家寫出劇本或改編文本,再經過導演的詮釋、演員的演繹、設計者的視聽元素,每一個創作者的生命經驗互相交融,才成為觀眾眼前活起來的「戲」。體驗劇場,就是閱讀生活裡的行動。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.371》我有故事,你有真心嗎?

延伸閱讀

現場》 唐鳳:書和新內容媒介載體不是競爭,可以在同一個光譜

閱讀更多

現場》串流改變音樂市場,但創作者應忠於自身美學:葛大為&余佩真對談

閱讀更多

2019Openbook好書獎》開箱!女演員的好書壓箱寶,紀培慧的10本不敗經典款

閱讀更多