1895年,當台灣成為日本的殖民地,隨著博物學者陸續踏上這座小島,正式開啟了日治時期台灣植物研究之門。你我熟悉的台北植物園在同年成立,園內於1924年建立的「腊葉館」,更是台灣第一座植物標本館。

林試所近年陸續出版《佛里神父》、《早田文藏》等植物學家傳記,今年則出版博物學者川上瀧彌的南洋踏查日記《椰子的葉蔭》中譯本。Openbook策畫了這場百年老書的新書發表會,邀請作家吳明益與本書譯者、政大台史所博士蔡思薇對談,並由植物園組組長董景生擔任主持人。在因疫情而無法旅行的2020年夏天,與讀者一同回望過往植物與博物學者們的冒險。

活動當天,植物園特別準備川上的複刻私章供讀者蓋印留念(左)紀念小物還包括「方舟計畫」特有種植物磁鐵,以及可保存兩百年的無酸標本台紙製作的伊蘭伊蘭氣味書籤(右)(蔡思薇提供/李昶誠攝影)

■從打工仔變博物學者 川上瀧彌的南洋大冒險

蔡思薇先為眾人簡述這部一百多年前踏查日記的背景。川上出生在幕末明治初期窮鄉僻壤的山形,這個因時代變遷而沒落的武士階級之子,隨家人移居北海道,進入札幌農學校就讀,1903年來台擔任總督府殖產局技師,而後成為台灣總督府博物館(即現今的臺灣博物館)第一任館長。

家境並不富裕的川上從小就熱愛植物,阿寒湖知名的毬藻正是他發現的。川上在1897年參加雌阿寒岳的氣象調查並發現毬藻的緣由,是因為在那個交通不便的年代,旅行成本極高,「他不去當打工仔根本無法爬山。」由此也可以想見,自1911年6月展開、耗時10個月、促成《椰子的葉蔭》的這趟南洋植物調查之旅,對川上有著極大的意義。

1911年6月川上從神戶啟航,逡巡南洋各地後於1912年4月返台

蔡思薇說,直到1915年川上在台過世,整個台灣植物學的調查都可看到川上的身影。然而不管過去或現在,我們在官方文件上都看不到公務員的「個人」,看不見他們出行時抱怨天氣,也看不見他們與當地人的交談。而透過川上以珍惜姿態寫下的日記,「讓他整個人變得立體起來了。」

另一方面,日治時期由國家出錢赴南洋的人為數不少,川上筆下在旅途中遇見的日本人和台灣人,「也可以看出當時台灣和東南亞的交流,比我們所想像的深更多。」

■文學如何看待冒險的意義

植物園組組長董景生

董景生進一步說明,川上以公務員的身分寫下「出國報告」,同時將記錄所見所聞的私人日記分期投稿到《臺灣日日新報》,並在1915年將連載內容集結付梓成書,即是這本《椰子的葉蔭》。

書中描述了大量細節,比如川上如何從對榴槤感到懼怕,到成為榴槤教徒,甚至有如何不被欺騙的記載。董景生十分好奇,這些細瑣的書寫可以歸類進文學嗎?文學家又如何看待這樣的冒險?

吳明益表示,做為一個書寫者,綜觀歷史,發現文學家好像常與疾病連結在一起,但他認為這是被刻意營造出來的形象。在沒有飛機的年代,川上旅途中長時間的顛簸航行是常人難以忍受的,「許多作家其實都很有生存的意志,比方說李白一路從西域走到中原;半生漂泊的杜甫、被流放到海南島的蘇軾,都顯示出他們很能面對變動的環境。」顛覆性的說法引來眾人笑聲。

吳明益觀看冒險的角度是科學的。「許多科學家認為這源於演化的基因,生物為了拓展自己的生存領域,於是要不停冒險,面對新的環境。」人類的擴張是橫向而非縱向移動,賈德.戴蒙(Jared Diamond)的《槍砲、病菌與鋼鐵》便提到,同緯度會讓遷徙者所攜帶的植物得以生長,形成人類移動的路徑;而地理學者段義孚在《逃避主義》中則主張,人類文化的根源其實是逃避,逃避不舒適的環境成為冒險的驅動力。

■以閱讀改變看世界的角度 在生活中嘗試更多可能

吳明益同時談到近日閱讀認知神經科學家瑪莉安.沃夫(Maryanne Wolf)的《回家吧!迷失在數位閱讀裡的你》,書中提及閱讀對人類文化帶來的改變,是讓我們具有批判性的思考、會反省,有想像力和同理心。「川上瀧彌在《椰子的葉蔭》中最具文學性的部分,就在於他思考人們對馬來人懶惰的負面印象,其實是源於熱帶地區物產之豐富,因此馬來人無需為食物四處奔走。我們可以看到他的同理心建立了。」

吳明益同時談到近日閱讀認知神經科學家瑪莉安.沃夫(Maryanne Wolf)的《回家吧!迷失在數位閱讀裡的你》,書中提及閱讀對人類文化帶來的改變,是讓我們具有批判性的思考、會反省,有想像力和同理心。「川上瀧彌在《椰子的葉蔭》中最具文學性的部分,就在於他思考人們對馬來人懶惰的負面印象,其實是源於熱帶地區物產之豐富,因此馬來人無需為食物四處奔走。我們可以看到他的同理心建立了。」

如今,有越來越多認知科學家對「閱讀能培養同理心」的機制進行研究,身為小說家的吳明益自然要為小說拉票:「還請大家多讀點小說。」

在數位媒介當道的時代,閱讀要面對人腦「超敏多工」(hyper attention)的挑戰。雖然講座的題目為「是博物學家也是直播主」,但吳明益不認為川上具有當今直播主追求立即式鼓勵的「蚱蜢心志」(grasshopper mind)。

有什麼是放下3C器物、閱讀《椰子的葉蔭》的理由?吳明益說,瑪莉安.沃夫在著作中提到好讀者有三個面向:一是蒐集資訊、習得知識;二是發現閱讀豐富多樣的娛樂形式;三是生活乃閱讀的高峰。讀完川上這本厚書帶來的成就感,就是一種娛樂性質,而當一個人會閱讀這類書籍,觀看世界的角度也會不一樣,「好比在水族館看到毬藻時,大部分的人只會看見毬藻,我看見的卻會是川上瀧彌在阿寒湖撈毬藻的身影。」

透過閱讀,個人觀看世界的角度也會不同,甚至進而去嘗試、體驗生活中更多的可能。吳明益說,讀完這部作品,如果能激勵讀者去進行類似採集植物的生活體驗,那就更好了。

吳明益收藏的日治時期昆蟲採集箱。董景生表示早年植物學者使用的採集箱外觀都差不多,差別在於體積大小,許多老物件在植物園腊葉館都能看到(攝影:毛奇)

■植物書寫不算「純」文學?文學家與史家怎麼看

那麼,對於《椰子的葉蔭》這樣並不純粹的文學作品,一般讀者可以如何去閱讀或享受?吳明益認為沒有「純粹」的文學這件事,任何型式的寫作都能成為好的文學作品。因為作品與人皆具有複義性,若從藝術史的角度來看,談論的核心即是作品與人的關係。

他以林試所出版的《早田文藏》、《佛里神父》和《椰子的葉蔭》這三部作品為例,前兩本為他傳,日本植物學者大場秀章以編年史手法寫「台灣植物界的奠基之父」早田文藏;台灣植物學者李瑞宗則以自身觀點重整史料,先描寫法國傳教士兼植物採集家佛里的一生,再寫佛里與其他重要人物的交會,最後總結他的學術成果。

而川上以日誌為材料寫成的《椰子的葉蔭》,結合了博物學的觀察、人類學、自然史、學術性提問與人文史,讓吳明益讀得分外痛快。「川上這個人的心靈之特別,就在於他對各種事物的好奇,甚至會翻譯當地歌謠。」

吳明益一向建議有志文學之人不該只讀純文學作品,因為那會造成大量的知識空隙。透過《椰子的葉蔭》,他讀到當時博物學者自我修練的過程,為他帶來許多知識體系以外的衝擊,包含佛教、佛畫與植物間的關係,熱帶與亞熱帶林不同的調查方式。他也從書中感受到小說化的迷人聲音,譬如西里伯斯的布吉族(Bugis)講述的水稻神話,和因為宗教禁止自殺,所以會採取傷害人以求被殺死的望加錫人(Macassarese)的故事。

此外,川上記述造訪龍目島點滴時,引用了博物學者華萊士《馬來群島自然考查記》中龍目島王以徵求針來鑄造神劍之名、實施戶口調查的故事,具有無限的小說感。「閱讀這樣的作品,可能比看一本短篇小說集更加美妙。」

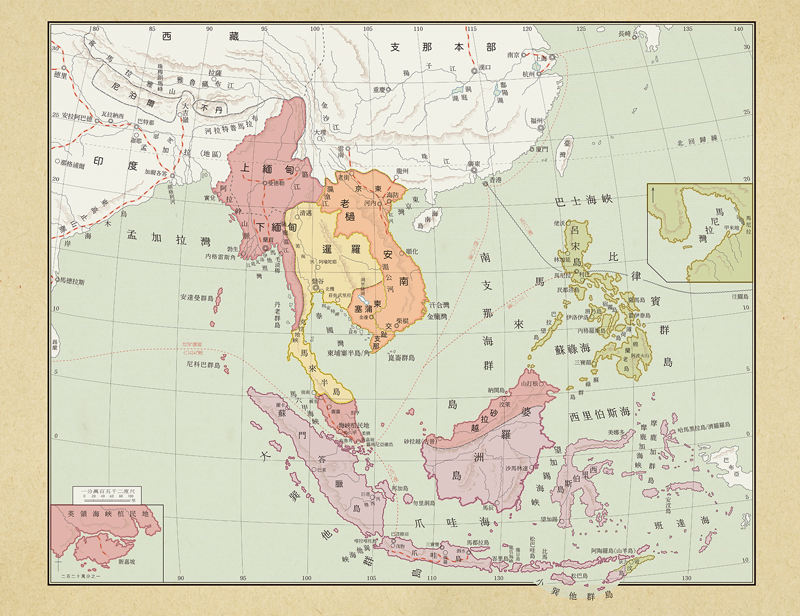

《椰子的葉蔭》書衣內側是川上踏查之旅的地圖,蔡思薇在翻譯初期原將地圖上的地名譯成現代地名,後來決定沿用舊地名,另以註釋或對照表說明,以保存其時空下的文化意義。她也分享翻譯過程的心路轉折:

「身為史學家的職業病,就是看到不了解的東西會想追根究柢。但這本書的內容太龐雜,一挖下去會不得了。」川上畢竟是百年前的人物,使用的日文猶如文言文,並記錄了許多異國土話。為考證確實,蔡思薇請託許多人當顧問,「像印度顧問提供協助時也很頭痛,因為印度地域遼闊,許多地方在東西方有同樣的地名,最後還是要回到生物地理學,和川上行走的路線進行排除法再考證。」

《椰子的葉蔭》譯者、政大台史所博士蔡思薇

多達33頁的註釋裡,有一條是蔡思薇刻意寫上的。她說:「川上瀧彌44歲就過世,沒有孩子,除了父母很少提及其他家人,但書裡曾提到他的小姪女,叫川上元。我故意將她的名字放上去,是因為除了博物學者的身分,我也想在書中呈現多一點屬於川上個人的不同面向。」

書中某些外國人名出現前後不一致的問題,也是基於同樣的考慮來處理。蔡思薇認為,或許除了川上筆誤之外,也有可能是鉛字活版印刷撿字時造成的錯誤,「這也是一種『時代的錯』的美。」

蔡思薇指出,現今是解讀《椰子的葉蔭》最佳的時機點——便利的網路讓知識看似隨手可得,卻也令人們少了探究的慾望。「在這個時代,我們已經失去博物學的純真,博物學被拆散成各種學科,甚至分得更細,懂蕨類的學者可能完全不懂豆類,我們等同把自己放在一個很小的格子裡。但川上是什麼都看、都查證,思考和心靈是更廣闊的。」

看見川上引用華萊士的紀錄,更讓蔡思薇激動:「他們留下了他們的眼睛和心靈,我彷彿看到博物學者跨時空的交會。」

董景生則回應,過往與現今的植物學確實逐漸變得不同了。在博物學的時代,學者們都有一種敏感性,看到一個標本,便能立刻察覺與其他植物的關聯性。如今隨著分子生物學的出現、科學儀器的使用、不同的分析方法,植物學研究走入嶄新的世界,「但百年後植物學家們貼台紙、壓標本的方式,與百年前的植物學家還是一樣的。不同的是現在多了GPS和DNA萃取技術,冷凍宅配的出現更有助科學家採集時的保存。」

《椰子的葉蔭》譯者蔡思薇(左)與植物園組組長董景生。桌上植物是從嘉義樹木園運來,俗稱「香水樹」的伊蘭伊蘭新鮮枝葉

座談結束後的問答階段,現場讀者提出了許多精彩問題,特摘錄如下:

Q:現代生活,一般人如何成為博物學家,建立立體知識,帶著知識和動力去旅行?

在現代生活中能透過哪些管道成為博物學家?吳明益回應,雖然現在要成為博物學家是困難的,「但我想建議大家,好比當你去走一條河流時,去建立你的立體知識。水裡有哪些魚、哪些水草?周邊有什麼植物與昆蟲?原住民會怎麼利用這些植物?如何稱呼它們?當你帶著這樣的知識和動力去旅行,將會帶來很不一樣的結果。」

Q:川上瀧彌在南洋考察的記錄,對當時以及現在的臺灣植物領域發展有哪些影響?

董景生回覆,川上帶來的影響是比較科學和實用性的。從書中可看出,川上隨時都在觀察有哪些經濟植物可以引入台灣,書中大量提及的橡膠樹也被引進種植。

Q:講者在認識植物的過程中,最喜歡或印象最深刻的植物?

《椰子的葉蔭》一書為植物索引保留了大量篇幅,蔡思薇表明她很難選出最喜歡的植物,但她特別喜歡川上大量描述椰子的部分。東南亞椰子品系眾多,從樹皮、果實、葉子都可使用;橡膠也是,如今的橡膠已不若當時有那麼多品系,川上的敘述甚至讓她在翻譯時找不到夠多的詞彙去翻譯,反映出該年代植物對人們的價值。

董景生則補充,書中提及的一種椰子糖棕,「台北植物園就有,也會結實,不少博物館有展覽需求時還會來商借。」

Q:川上來台時正值不穩定的日治始政時期,他來台灣除了做生物資源盤點,是否還有其他任務在身?赴南洋考察與日本的對外政策又有何關係?川上瀧彌赴南洋時是否有團隊?

蔡思薇回覆,當時日本對台灣這塊處在亞熱帶的殖民地完全不了解,「他們不知道這裡會不會下雪?有什麼或沒有什麼?若沒有什麼,可以引入什麼來發展什麼?都要靠調查才能理解。」至於日本當時對南洋的政策是複雜的,從《椰子的葉蔭》中能觀察到的依然是科學調查為主。

至於考察團隊問題,蔡思薇說明當時交通不便,光是川上一人的旅費就很驚人,總督府很難派遣其他人陪同。

Q:現場漂亮背板上的圖樣,是否都有其物種?

董景生回應,背板的畫面即是《椰子的葉蔭》書封,裡頭的物種全是書中提及的。他透露校訂過程中,曾被動物學者指出左下角的老虎畫得不對。蔡思薇補充道:「動物學者說美術設計畫出來的原圖是西伯利亞虎,不是東南亞虎,於是重新畫過。」

董景生苦笑:「所以科學家真的很討厭!」語畢現場又是一陣笑聲。

***

川上逝世至今已逾百年,當時採集的植物,目前並無滅絕。然而董景生也指出,「隨著氣候暖化、土地開發等原因,台灣有五分之一的物種瀕臨滅絕,植物園近期啟動許多保育計畫,歡迎大家加入。」

時隔百年,南洋依舊在,博物學的時代或許一去不復返,但透過博物學者留下的文字,剎那成永恆。●

(攝影:李昶誠)

|

椰子的葉蔭 椰子的葉蔭

椰子の葉蔭

作者:川上瀧彌

譯者:蔡思薇

出版:林業試驗所

定價:680元

【內容簡介➤】

|

|

早田文藏 早田文藏

BUNZO HAYATA

作者:大場秀章

譯者:汪佳琳

出版:林業試驗所

定價:450元

【內容簡介➤】

|

|

佛里神父 佛里神父

Père Urbain Jean Faurie

作者:李瑞宗

出版:林業試驗所

定價:450元

【內容簡介➤】

|

Tags:

作家吳明益(右)與譯者蔡思薇(左)為《椰子的葉蔭》舉行新書對談,並由植物園組組長董景生(中)主持

1895年,當台灣成為日本的殖民地,隨著博物學者陸續踏上這座小島,正式開啟了日治時期台灣植物研究之門。你我熟悉的台北植物園在同年成立,園內於1924年建立的「腊葉館」,更是台灣第一座植物標本館。

林試所近年陸續出版《佛里神父》、《早田文藏》等植物學家傳記,今年則出版博物學者川上瀧彌的南洋踏查日記《椰子的葉蔭》中譯本。Openbook策畫了這場百年老書的新書發表會,邀請作家吳明益與本書譯者、政大台史所博士蔡思薇對談,並由植物園組組長董景生擔任主持人。在因疫情而無法旅行的2020年夏天,與讀者一同回望過往植物與博物學者們的冒險。

■從打工仔變博物學者 川上瀧彌的南洋大冒險

蔡思薇先為眾人簡述這部一百多年前踏查日記的背景。川上出生在幕末明治初期窮鄉僻壤的山形,這個因時代變遷而沒落的武士階級之子,隨家人移居北海道,進入札幌農學校就讀,1903年來台擔任總督府殖產局技師,而後成為台灣總督府博物館(即現今的臺灣博物館)第一任館長。

家境並不富裕的川上從小就熱愛植物,阿寒湖知名的毬藻正是他發現的。川上在1897年參加雌阿寒岳的氣象調查並發現毬藻的緣由,是因為在那個交通不便的年代,旅行成本極高,「他不去當打工仔根本無法爬山。」由此也可以想見,自1911年6月展開、耗時10個月、促成《椰子的葉蔭》的這趟南洋植物調查之旅,對川上有著極大的意義。

蔡思薇說,直到1915年川上在台過世,整個台灣植物學的調查都可看到川上的身影。然而不管過去或現在,我們在官方文件上都看不到公務員的「個人」,看不見他們出行時抱怨天氣,也看不見他們與當地人的交談。而透過川上以珍惜姿態寫下的日記,「讓他整個人變得立體起來了。」

另一方面,日治時期由國家出錢赴南洋的人為數不少,川上筆下在旅途中遇見的日本人和台灣人,「也可以看出當時台灣和東南亞的交流,比我們所想像的深更多。」

■文學如何看待冒險的意義

董景生進一步說明,川上以公務員的身分寫下「出國報告」,同時將記錄所見所聞的私人日記分期投稿到《臺灣日日新報》,並在1915年將連載內容集結付梓成書,即是這本《椰子的葉蔭》。

書中描述了大量細節,比如川上如何從對榴槤感到懼怕,到成為榴槤教徒,甚至有如何不被欺騙的記載。董景生十分好奇,這些細瑣的書寫可以歸類進文學嗎?文學家又如何看待這樣的冒險?

吳明益表示,做為一個書寫者,綜觀歷史,發現文學家好像常與疾病連結在一起,但他認為這是被刻意營造出來的形象。在沒有飛機的年代,川上旅途中長時間的顛簸航行是常人難以忍受的,「許多作家其實都很有生存的意志,比方說李白一路從西域走到中原;半生漂泊的杜甫、被流放到海南島的蘇軾,都顯示出他們很能面對變動的環境。」顛覆性的說法引來眾人笑聲。

吳明益觀看冒險的角度是科學的。「許多科學家認為這源於演化的基因,生物為了拓展自己的生存領域,於是要不停冒險,面對新的環境。」人類的擴張是橫向而非縱向移動,賈德.戴蒙(Jared Diamond)的《槍砲、病菌與鋼鐵》便提到,同緯度會讓遷徙者所攜帶的植物得以生長,形成人類移動的路徑;而地理學者段義孚在《逃避主義》中則主張,人類文化的根源其實是逃避,逃避不舒適的環境成為冒險的驅動力。

■以閱讀改變看世界的角度 在生活中嘗試更多可能

如今,有越來越多認知科學家對「閱讀能培養同理心」的機制進行研究,身為小說家的吳明益自然要為小說拉票:「還請大家多讀點小說。」

在數位媒介當道的時代,閱讀要面對人腦「超敏多工」(hyper attention)的挑戰。雖然講座的題目為「是博物學家也是直播主」,但吳明益不認為川上具有當今直播主追求立即式鼓勵的「蚱蜢心志」(grasshopper mind)。

有什麼是放下3C器物、閱讀《椰子的葉蔭》的理由?吳明益說,瑪莉安.沃夫在著作中提到好讀者有三個面向:一是蒐集資訊、習得知識;二是發現閱讀豐富多樣的娛樂形式;三是生活乃閱讀的高峰。讀完川上這本厚書帶來的成就感,就是一種娛樂性質,而當一個人會閱讀這類書籍,觀看世界的角度也會不一樣,「好比在水族館看到毬藻時,大部分的人只會看見毬藻,我看見的卻會是川上瀧彌在阿寒湖撈毬藻的身影。」

透過閱讀,個人觀看世界的角度也會不同,甚至進而去嘗試、體驗生活中更多的可能。吳明益說,讀完這部作品,如果能激勵讀者去進行類似採集植物的生活體驗,那就更好了。

■植物書寫不算「純」文學?文學家與史家怎麼看

那麼,對於《椰子的葉蔭》這樣並不純粹的文學作品,一般讀者可以如何去閱讀或享受?吳明益認為沒有「純粹」的文學這件事,任何型式的寫作都能成為好的文學作品。因為作品與人皆具有複義性,若從藝術史的角度來看,談論的核心即是作品與人的關係。

他以林試所出版的《早田文藏》、《佛里神父》和《椰子的葉蔭》這三部作品為例,前兩本為他傳,日本植物學者大場秀章以編年史手法寫「台灣植物界的奠基之父」早田文藏;台灣植物學者李瑞宗則以自身觀點重整史料,先描寫法國傳教士兼植物採集家佛里的一生,再寫佛里與其他重要人物的交會,最後總結他的學術成果。

而川上以日誌為材料寫成的《椰子的葉蔭》,結合了博物學的觀察、人類學、自然史、學術性提問與人文史,讓吳明益讀得分外痛快。「川上這個人的心靈之特別,就在於他對各種事物的好奇,甚至會翻譯當地歌謠。」

吳明益一向建議有志文學之人不該只讀純文學作品,因為那會造成大量的知識空隙。透過《椰子的葉蔭》,他讀到當時博物學者自我修練的過程,為他帶來許多知識體系以外的衝擊,包含佛教、佛畫與植物間的關係,熱帶與亞熱帶林不同的調查方式。他也從書中感受到小說化的迷人聲音,譬如西里伯斯的布吉族(Bugis)講述的水稻神話,和因為宗教禁止自殺,所以會採取傷害人以求被殺死的望加錫人(Macassarese)的故事。

此外,川上記述造訪龍目島點滴時,引用了博物學者華萊士《馬來群島自然考查記》中龍目島王以徵求針來鑄造神劍之名、實施戶口調查的故事,具有無限的小說感。「閱讀這樣的作品,可能比看一本短篇小說集更加美妙。」

《椰子的葉蔭》書衣內側是川上踏查之旅的地圖,蔡思薇在翻譯初期原將地圖上的地名譯成現代地名,後來決定沿用舊地名,另以註釋或對照表說明,以保存其時空下的文化意義。她也分享翻譯過程的心路轉折:

「身為史學家的職業病,就是看到不了解的東西會想追根究柢。但這本書的內容太龐雜,一挖下去會不得了。」川上畢竟是百年前的人物,使用的日文猶如文言文,並記錄了許多異國土話。為考證確實,蔡思薇請託許多人當顧問,「像印度顧問提供協助時也很頭痛,因為印度地域遼闊,許多地方在東西方有同樣的地名,最後還是要回到生物地理學,和川上行走的路線進行排除法再考證。」

多達33頁的註釋裡,有一條是蔡思薇刻意寫上的。她說:「川上瀧彌44歲就過世,沒有孩子,除了父母很少提及其他家人,但書裡曾提到他的小姪女,叫川上元。我故意將她的名字放上去,是因為除了博物學者的身分,我也想在書中呈現多一點屬於川上個人的不同面向。」

書中某些外國人名出現前後不一致的問題,也是基於同樣的考慮來處理。蔡思薇認為,或許除了川上筆誤之外,也有可能是鉛字活版印刷撿字時造成的錯誤,「這也是一種『時代的錯』的美。」

蔡思薇指出,現今是解讀《椰子的葉蔭》最佳的時機點——便利的網路讓知識看似隨手可得,卻也令人們少了探究的慾望。「在這個時代,我們已經失去博物學的純真,博物學被拆散成各種學科,甚至分得更細,懂蕨類的學者可能完全不懂豆類,我們等同把自己放在一個很小的格子裡。但川上是什麼都看、都查證,思考和心靈是更廣闊的。」

看見川上引用華萊士的紀錄,更讓蔡思薇激動:「他們留下了他們的眼睛和心靈,我彷彿看到博物學者跨時空的交會。」

董景生則回應,過往與現今的植物學確實逐漸變得不同了。在博物學的時代,學者們都有一種敏感性,看到一個標本,便能立刻察覺與其他植物的關聯性。如今隨著分子生物學的出現、科學儀器的使用、不同的分析方法,植物學研究走入嶄新的世界,「但百年後植物學家們貼台紙、壓標本的方式,與百年前的植物學家還是一樣的。不同的是現在多了GPS和DNA萃取技術,冷凍宅配的出現更有助科學家採集時的保存。」

座談結束後的問答階段,現場讀者提出了許多精彩問題,特摘錄如下:

Q:現代生活,一般人如何成為博物學家,建立立體知識,帶著知識和動力去旅行?

在現代生活中能透過哪些管道成為博物學家?吳明益回應,雖然現在要成為博物學家是困難的,「但我想建議大家,好比當你去走一條河流時,去建立你的立體知識。水裡有哪些魚、哪些水草?周邊有什麼植物與昆蟲?原住民會怎麼利用這些植物?如何稱呼它們?當你帶著這樣的知識和動力去旅行,將會帶來很不一樣的結果。」

Q:川上瀧彌在南洋考察的記錄,對當時以及現在的臺灣植物領域發展有哪些影響?

董景生回覆,川上帶來的影響是比較科學和實用性的。從書中可看出,川上隨時都在觀察有哪些經濟植物可以引入台灣,書中大量提及的橡膠樹也被引進種植。

Q:講者在認識植物的過程中,最喜歡或印象最深刻的植物?

《椰子的葉蔭》一書為植物索引保留了大量篇幅,蔡思薇表明她很難選出最喜歡的植物,但她特別喜歡川上大量描述椰子的部分。東南亞椰子品系眾多,從樹皮、果實、葉子都可使用;橡膠也是,如今的橡膠已不若當時有那麼多品系,川上的敘述甚至讓她在翻譯時找不到夠多的詞彙去翻譯,反映出該年代植物對人們的價值。

董景生則補充,書中提及的一種椰子糖棕,「台北植物園就有,也會結實,不少博物館有展覽需求時還會來商借。」

Q:川上來台時正值不穩定的日治始政時期,他來台灣除了做生物資源盤點,是否還有其他任務在身?赴南洋考察與日本的對外政策又有何關係?川上瀧彌赴南洋時是否有團隊?

蔡思薇回覆,當時日本對台灣這塊處在亞熱帶的殖民地完全不了解,「他們不知道這裡會不會下雪?有什麼或沒有什麼?若沒有什麼,可以引入什麼來發展什麼?都要靠調查才能理解。」至於日本當時對南洋的政策是複雜的,從《椰子的葉蔭》中能觀察到的依然是科學調查為主。

至於考察團隊問題,蔡思薇說明當時交通不便,光是川上一人的旅費就很驚人,總督府很難派遣其他人陪同。

Q:現場漂亮背板上的圖樣,是否都有其物種?

董景生回應,背板的畫面即是《椰子的葉蔭》書封,裡頭的物種全是書中提及的。他透露校訂過程中,曾被動物學者指出左下角的老虎畫得不對。蔡思薇補充道:「動物學者說美術設計畫出來的原圖是西伯利亞虎,不是東南亞虎,於是重新畫過。」

董景生苦笑:「所以科學家真的很討厭!」語畢現場又是一陣笑聲。

***

川上逝世至今已逾百年,當時採集的植物,目前並無滅絕。然而董景生也指出,「隨著氣候暖化、土地開發等原因,台灣有五分之一的物種瀕臨滅絕,植物園近期啟動許多保育計畫,歡迎大家加入。」

時隔百年,南洋依舊在,博物學的時代或許一去不復返,但透過博物學者留下的文字,剎那成永恆。●

椰子の葉蔭

作者:川上瀧彌

譯者:蔡思薇

出版:林業試驗所

定價:680元

【內容簡介➤】

BUNZO HAYATA

作者:大場秀章

譯者:汪佳琳

出版:林業試驗所

定價:450元

【內容簡介➤】

Père Urbain Jean Faurie

作者:李瑞宗

出版:林業試驗所

定價:450元

【內容簡介➤】

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

延伸閱讀

跟著專家讀》館長的超專業南洋遊記:川上瀧彌自然史經典《椰子的葉蔭》

編按:1850年代,英國博物學家華萊士(Alfred Wallace)前往馬來群島,發掘並採集各種西方世界不曾知悉的動植物種,長達8年探查的紀錄化為自然歷史經典《... 閱讀更多

話題》「植物園方舟計畫」全面啟動,為台灣瀕臨滅絕989種植物,向未來爭取時間

閱讀更多

現場》帶讀者到現場:植物園百年身世大解密

閱讀更多