➤探索苦難從何而來:以書寫作為實踐

曾暫別十多年心理諮商職涯,考入清大人類所,畢業後重回本行的魏明毅,面色紅潤,一身白衣出席對談會場。睽違7年的新書《受苦的倒影》讓人正襟危坐,魏明毅一到場,見到春山出版總編輯莊瑞琳以及現為《鏡週刊》文化組採訪主任的與談人胡慕情,氛圍緊張熱鬧。「你知道嗎?她也準備了逐字稿。」「幹嘛學我啦!我是沒逐字稿講不出來。」彷如下課迫不及待轉身交流的同班同學,表露真性情。

膽敢抬頭凝視背負苦痛與創傷者的人,或許都眼冷手暖心熱,勇於逆風,朝罕有人跡的方向追尋苦難來處。細究兩位對談人走過的路,有些經驗彷彿能隔空映照。

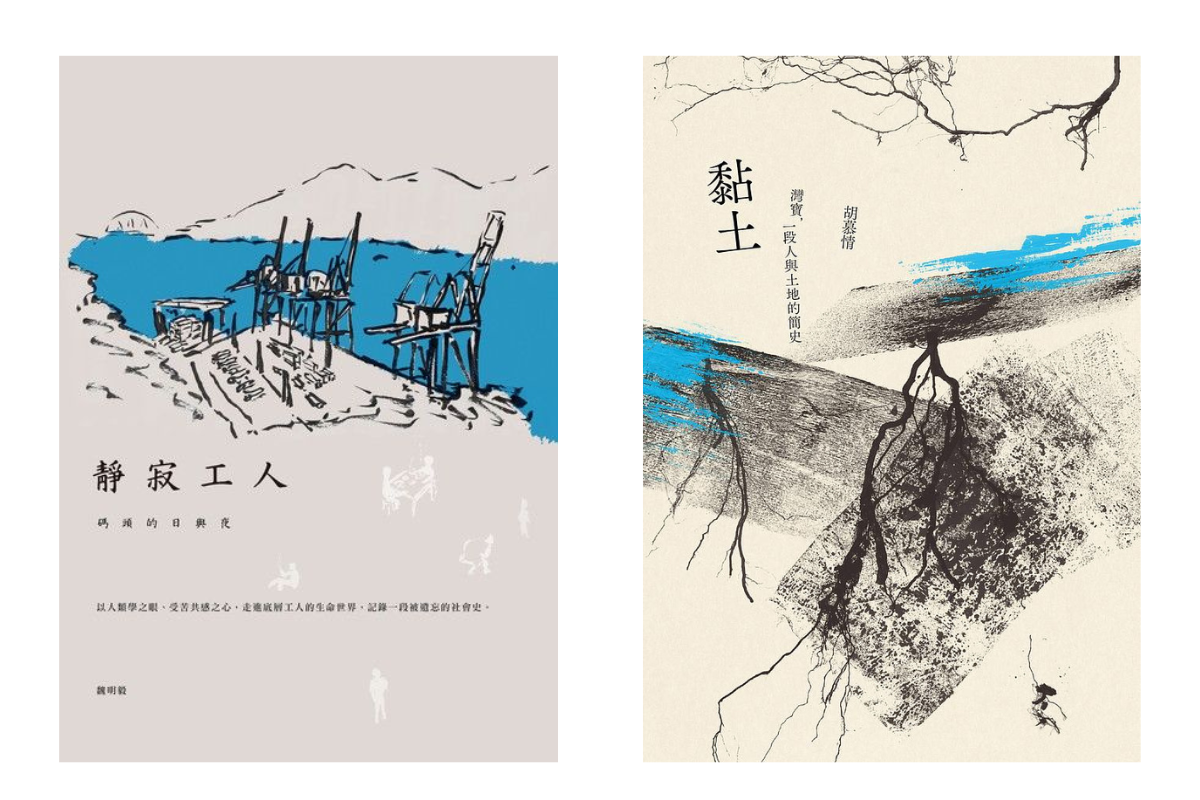

胡慕情最早在《立報》跑教育社福線,後來接觸到樂生保留運動,全心關注社會議題,尤其是環境與土地徵收。這也促使她提筆寫下苗栗灣寶里對抗土地徵收的歷程《黏土:灣寶,一段人與土地的簡史》,在2016年得到第40屆金鼎獎非文學圖書獎肯定。隔年,魏明毅改寫自人類學碩論的第一本書《靜寂工人:碼頭的日與夜》獲頒第41屆金鼎獎非文學圖書獎。

《靜寂工人》出版之際,是國內外大事投石般引起漣漪陣陣的2016年:英國脫歐,川普當選美國總統,蔡英文成為台灣首任女性總統。土地徵收抗爭方興未艾,華航空服員職業工會罷工。全球時局動盪之際,魏明毅卻藉由書寫,引讀者行至經濟條件不復以往、人口外流、衰弱而安靜的基隆,爬梳、指認全球政經結構的轉變如何劇烈牽動地方,了解碼頭工人從意氣風發到蒼白寡言的生命敘事。

震撼社會的內湖隨機殺人案亦發生於2016年,距鄭捷犯下台北捷運隨機殺人案竟不到700日。北捷隨機殺人事件,正是胡慕情報導轉向探究高度爭議社會案件的關鍵:她的目光從環境、土地議題,往極端深淵去,意圖撼動大眾對於人性之惡,對於生死、刑罰和正義的價值觀。

胡慕情在部落格「我們甚至失去了黃昏」,詳實記載2006至2021年間,報導容納不了的個人省思與批判,恰與《受苦的倒影》遙相呼應。其實更早之前,魏明毅曾於1999年前往921地震災區,協助居民心理重建。2009年,胡慕情造訪受到莫拉克風災重創的小林村,寫下力透紙背的災區筆記系列文章。大規模的苦難對兩人的召喚,可見一斑。

對談現場,胡慕情表示,她對於題目有一套個人的選擇邏輯,也對於報導能造就的影響有所期許:「作為記者,我會希望我的報導是有用的,可以改變一些現實的政策。所以我開始去思考這個重複的受苦的狀態,到底是從何而來。也因為這樣的契機,我才決定我要開始寫書。」2013年胡慕情動筆寫《黏土》,記下張木村、洪箱夫婦耗費16年歲月,成功對抗竹科四期與後龍科技園區的強制徵收案,保留了土地跟家園的歷程。

她意圖透過書寫營造社會影響,讓大眾關注徵收發生的原因,無論是資本主義邏輯下的土地資源分配判準,或者政治經濟結構的發展脈絡,藉以遏止徵收苦難再發生。然而,即便政府迫於輿論進行《土地徵收條例》修法,後續仍有粗暴的徵收憾事發生,如:苗栗大埔張藥房強拆、桃園航空城與社子島開發案。這令她感到困惑也挫敗,質疑「寫環境報導是沒有用的,沒有辦法改變任何事」。

這份自我懷疑,讓胡慕情轉向關心社會案件,展開對鄭捷案為期3年的獨立調查,後輾轉進入《鏡周刊》,在充沛資源下進行深度專題的採訪撰寫。主題一字排開,觸目驚心:台鐵殺警案、日月明功集體虐死兒少案、台南湯姆熊殺童案、長庚醫學生縱火案、華山分屍案。以上題目無不與胡慕情尚未能解開的疑問,欲發展、溝通與探索的潛在設定有關:「我會挑選哪個案件值得我去寫,那一定有我想要跟社會大眾溝通的地方,想讓大家去思考某些問題。」

她以北捷殺人案為例,「我核心的終極提問,其實是:台灣社會到底是怎麼去看待生命這件事情的?一個對社會毫無價值,毫無貢獻的生命,他是不是值得被愛?」胡慕情在鏡好聽節目「血是怎麼冷卻的」說到:「我就在我們之中,如果冷漠,他人的地獄,最後也是我們自己的。」

《鏡週刊》文化組採訪主任胡慕情

回想這系列報導的生成,胡慕情坦陳:「這整個探問的過程,對我來講其實也是某一種受苦的過程。因為你必須不斷地挑戰、也挑釁社會大眾。你在書寫的過程當中,必須要去面對受苦的這些人。」這也對應到她曾在部落格提及吳明益《苦雨之地》摘句:「痛苦是人類結盟的形式,是人類的社交。」

魏明毅則自剖:「我在基隆跑的田野,我所遇到的這些人,他們都讓我再再決定,我要以書寫作為一種實踐。我要實踐什麼?」她停頓了一下,接著說:「既然沒有人是神,所以我就不可能從源頭讓苦難,控制它少發生一些,或是讓大家變得更強壯一些,恐怕沒有辦法做這些事情。」

「我就問一個其實很微小,很卑微的問題——我不敢奢望苦難不要出現,但是有沒有可能苦難可以少一丁點?就是少一丁點就好了,不要那麼苦。」這便是魏明毅察覺苦難一再發生的時候,凡人能如何行動的方案:將寫作視為對話的開端。

《受苦的倒影》以田野備忘錄的形式出版,是魏明毅帶著人類學養分返回本行後,記載第一線「苦難工作者」的反身性思考。莊瑞琳認為,這本新書深刻表現出諮商心理師的工作特殊性,有別於《靜寂工人》的文學感,展現魏明毅穿梭於心理學與人類學的「雙向」性質:「《靜寂工人》裡面,她帶著諮商師的耳朵進去了(基隆)這個田野,但在《受苦的倒影》,我們會看到人類學的東西,就進到她的諮商心理工作領域。」

然而莊瑞琳也提到,《受苦的倒影》作為田野筆記,「既沒有答案,也沒有想要提供答案。」卻有如提供讀者「線頭」,示範如何梳理紛亂、挫敗的情緒與人際關係。她說:「即便是我自己,也從中找到很多思考的入口。」

魏明毅直說:「第二本的書寫,我就不寫故事了。」大幅調整的寫作轉向,所為何事?胡慕情從兩本書都感受到魏明毅對當事人的尊重與保護,以及「寫作者對於未知的敬意」。她好奇詢問魏明毅,決定敘事腔調的背後考量是什麼?

➤寫作設定的轉向:避免生命經驗被廉價化

「在寫《靜寂》的時候,是希望大家能從一個局外人的角色進入局內,看那群碼頭工人的故事。但我後來發現,我好像沒有做到。」魏明毅表示,《靜寂工人》出版後收到最多的讀者感想是「他們(碼頭工人)真的好可憐」,這顯露了讀者並無抹消「他們/我們」的界線,仍固守局外人身分窺視魏明毅所採集的、受訪者真實的生命經驗。

「一旦它被當成一個遙遠的事件、遙遠的故事來看,對我來講,他們的生命故事就會流於廉價化。我不希望我是當中的推手。」也因此,魏明毅在書寫第二本書時,語調有了巨大的改換,這是她為避免重蹈覆轍而專為自己設立的道德門檻。此外,筆觸的轉變則是因為「想要對話的對象,有一些複雜,它是複數的。」魏明毅解釋。

《受苦的倒影》作者魏明毅

胡慕情對此也深有所感,以「傳播環境劣化」稱之:「我們好像很快地把人的苦難也變成可以商品化的東西。我們把受苦的人的故事變成可以用某種公式出版,或拍攝,或者被報導的狀態。」

身為媒體人,胡慕情也擔憂當事人被快速標籤化,導致「人的面貌變得扁平」的危機:「每個案件應該是不一樣的,但是,當大家想要看這類故事的時候,很容易趕快把它變成一套公式、產出,它就被消費掉了,這狀態讓我非常的不適。」以受苦為主題的寫作者與為之動容的閱聽眾,似乎都因為苦難敘事的傳播讓被書寫者的處境更廣泛地被看見了,便自我感覺良好,彷彿「做了好事」。胡慕情說:「實際上,這些東西寫出來真的改變了什麼嗎?有沒有什麼樣的副作用呢?可能都不是傳播者去承擔的,而是那個被書寫的人。」

魏明毅回應,閱聽者會直觀地將「苦難世界」進行個人歸因的傾向:「我希望大家能把所有看見的事件都放在脈絡裡頭去理解。看新聞事件,我們可能認為是他(當事人)心理比較脆弱(所以尋死)。但是我們有沒有可能回來想,今天法條或者是政治的不當作為,會如何造成一個個人的死亡?堅決的意念究竟是如何從這塊土地滋生出來的?」

這是她希望透過《受苦的倒影》第一章,第一現場「忽明忽暗的苦難形貌」去對話的:「有些苦難並沒有明顯連結到我們的日常生活。但我想告訴大家的是,你覺得很自然而然的東西,其實就是苦厄製造的來源。我對話的對象是生活在台灣這塊土地上的人。我們並沒有像自己所想像的,跟苦難截然二分。」

魏明毅也提到第二現場「藏身於階級與權力裡的平庸」。她透過克制的筆觸,向置身於社會安全網內的同業進行溫和有力的陳述:「今天在所謂專業系統裡面的人,病理性的專業結構之所以會被維持,是因為大家對於改變這件事情有最基本的抗拒。這樣的抗拒,就會導致我們在鬆動結構上有很大的困難。」她希望引發專業者的思考,提升改變的動力。《受苦的倒影》筆觸便是如此透過層層考量而決定的。

魏明毅小結說道:「《靜寂》是我作為局外人進到田野,想辦法讓自己成為局內人,再離開田野成為局外人。所以我只要專心把他們(受訪者)生命的歷史寫清楚。《受苦的倒影》牽涉到的是我相對作為局內人,但我想要出來,我想帶讀者從局外人進到native的世界,轉場就多了一場。這牽涉的考驗是,如何讓局內人願意跨到局外?」

➤受苦的當代性

所有的苦難,都生演自其身處社會政治經濟與歷史文化的根系。當代的集體苦難,反映的是根系(而非個體)的病兆,其集體朝向扁平化與個體化歸因,源於人們的善良天真與跨國商業體、國家的政治經濟性計畫的纏結。

與其期待能人英雄或某一知識領域的解救,蘊含良知正直的政經體系與文化情境,是對苦難的誠實回應;有別於現實苦難工作的個別、療癒與適應,是苦難工作者的大幅迴身轉向——看見專業所深陷的倫理困境結構,以公共事務觀點,站立於既核心又邊緣、見樹亦見林的位置。

——《受苦的倒影》第三現場:生命的多重歷程與開放結局

魏明毅分享,之所以在本書重複提到政經、社會、文化,是由於親身經驗和觀察到「社會性的受苦」難以被簡化為醫學上「神經傳導的問題」。她舉例,在職場上曾遇過一個困惑而年輕的重鬱者,反覆尋短,拋出疑問「人為什麼要活著」,然而身邊的人卻用直接或隱晦的方式,告訴他這個問題不理性、無用且無效。

魏明毅提到,現今台灣社會普遍會用「社會性、經濟性和政治性」的共構,來界定一個人是正常或「異常、失序」:「這是很危險的假定。當我們用單一的經濟產值,去評估人是否符合社會需要的時候,我們就是用工業化的觀點去理解一個人的價值。」她解釋:「受苦究竟從何而來?當我們把市場經濟的假設當成真理來看待、我們被當成勞動物件的時候,受苦跟做為人的存在是不被肯認的,受苦就會是必然。」

胡慕情也回應:「我覺得對我來講,人生下來的一個非常重要的任務就是讓我成為我。我們每一個人都很少去問,我為什麼現在是長這個樣子?當某些事件發生的時候,會覺得跟我們沒有關係。對於未知的不好奇,或是對自己為什麼會長成這個樣子覺得理所當然。」胡慕情補充說明,我們可以怎麼面對進而減少痛苦:「不斷跟自我對話,質疑自己是必要的。如果這樣的素質不存在的話,就很難有任何讓苦難少一點的可能性。」

胡慕情且認為,當社會壓縮個人探問「如何成為我」的空間,便形成受苦的基調:「我看鄭捷的時候,他就缺乏這個空間。他想要找自己,他想要知道我是誰,但所處的環境,小自家庭、大自學校,是不允許他去探問這件事的。某些苦難是暫時性的存在,但是根深蒂固、被我視為一直存在的苦難這個東西,跟明毅一直提到人如何被物化、被宰制,背後資本主義的主旋律,其實是影響最深的。」

魏明毅接著分析,面對年輕一代的身心狀況,常會有家長問:「我們的孩子到底怎麼了?」事實上,這無助於解決任何問題。「如果你探到底去問,不是我們的孩子到底怎麼了,而是我們怎麼讓孩子的痛苦在這樣的環境裡頭滋生出來?挑戰的是,擁有政治和經濟權力的成年人,願不願意去看見自己所餵養給孩子,心理上跟身體上的東西會是什麼?在這個結構裡頭扮演了什麼樣的角色?」

魏明毅時刻提醒結構的存在,因為受苦不僅是一個人的事,而造成受苦的結構,也不是恆久穩固、不能動搖的:「很多人會說既然社會情境或是文化結構這麼龐大,那我們作為個人怎麼辦?各位不要忘記,社會跟文化是我們,你、我、他組成的。」

這跟魏明毅想透過《受苦的倒影》傳達出「人是能動的主體」的強烈訊息有關。

➤人寓居於世,是能動的主體

「我們總是可以想採取什麼樣的方式去回應,不管後果是不是如我們所願。你明知不可為而為之,你就去做你覺得你可以做、應該要做的事。」魏明毅如此詮釋「能動性」,並說這是人可貴的地方。

此外,她也極力呼籲不應使用「助人工作者」的職稱,建議應以「公共事務參與者」替代。魏明毅認為「助人工作者」隱含了上對下的視角,也將帶來耗竭。改換職稱,就有機會重新改變工作者的觀點、任務和角色:「所謂的助人工作者,他其實是在暗示我們就是做最低階的承接。對方有情緒,我們就勞動。助人要手心向上。因為你就是苦難的終點,要把苦難全部都收納到自己的口袋裡面。手心向上,所以會有承受不了的時候,一定會夭折。作為公共參與者,你是一個通道。今天事件或是暫時受苦的人,因為跟你交會,有機會用不同的觀點、用不同的尺度去看自己跟苦難的關係。」

魏明毅延伸說明:「我都很鼓勵一線工作人員不要再用助人工作者去稱呼自己,我們可以這樣去期待、暗示、假設自己就是一個公共事務的參與者。公共事務的參與者,我們以充權(empower)去理解工作對象,反而越工作,能力越增加。就像醫療單位,我們以此謀生,但是我們並不意圖盡可能快速地去積累無限量的經濟資本。」

對談活動結束前,莊瑞琳分享她對書名的理解:「對我來講,書名《受苦的倒影》的關鍵其實不是苦,也不是受苦,可能是倒影。因為倒影同時有反身的意思在裡面——你可能看到的不是別人的受苦,很多時候是要去看自己、看身邊的現象。表面下的影子,我們是否都有看到了?我們怎樣在明毅的書裡,找到一個凝視的方法?」

春山總編輯莊瑞琳

此外莊瑞琳也提到.《受苦的倒影》責編莊舒晴與作者討論時,令她印象最深刻的一句話是:「不要害怕受苦。」莊瑞琳笑著說,「可是她不想要把這句話輕易的寫出來,所以你們不會在這本書裡面看到這句話。」

魏明毅在全書最後、第三現場「生命的多重歷程與開放結局」,以〈那些灰階的意念與行動〉揭露自己面對痛苦的經驗。那是2017年底,魏明毅為了直面《靜寂工人》書寫後產生的灰色狀態,工作喊停,離開台灣。這方法被她命名為「偶爾死一下」或「偶爾死一死」。

「當我想盡辦法讓自己能往前,找到的方式是在這個世界先『死一下』。這帶來了無限生機。在那個地方偶爾死一下,你可以暫時到這個世界再活一活。生命大概就是這樣組合起來的。」魏明毅接著說:「當你願意去相信自己可能會遇上一些不可預期的時候,才會知道所有的結局都是一個暫時的結局。為什麼?你現在的痛苦、你現在的不舒適、你現在的苦厄,是此時此刻,你不知道下一刻你會發生什麼事情。」

這樣「死一死」的哲學,讓人不禁想到《成為一個人:一個治療者對心理治療的觀點》作者卡爾.羅哲斯(Carl Rogers)的這段話:

我的體驗之流極其錯綜複雜,但當我能在其中載沉載浮,而且還能同時一直嘗試去瞭解那變動不居的複雜性的話,那麼,其中不會有任何定點讓我停留。當我能在如此的過程之中時,很顯然的,我不會持有一個封閉的信仰體系,也不會有一套永遠不變的原則。能引導生命的乃是對於體驗能不斷瞭解、不斷闡釋的那個過程本身。所以生命就是一直在形成(becoming)的過程之中。●

|

受苦的倒影:一個苦難工作者的田野備忘錄 受苦的倒影:一個苦難工作者的田野備忘錄

作者:魏明毅

出版:春山出版

定價:400元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:魏明毅

清華大學人類所碩士。資深諮商心理師與社工領域督導。著有《靜寂工人:碼頭的日與夜》,曾獲第46屆金鼎獎與2017臺北國際書展非小說類首獎。

|

Tags:

左起魏明毅、胡慕情(本文照片由Openbook攝影)

編按:第一本書《靜寂工人》出版7年後,回到諮商本業的魏明毅近日推出新書《受苦的倒影》,並與長期關注社會議題的資深記者胡慕情對談。不同工作領域的兩人,同樣試圖藉由書寫來產生影響力,與大眾對話,扭轉、降低苦難發生的可能。受苦與社會結構,與書寫者的個人經驗之間有哪些連結?面對苦難的發生,不是神的我們能如何行動?Openbook編輯整理對談菁華,歡迎閱讀。

主題:當代苦難的對視與回望——《受苦的倒影》新書講座|主持:莊瑞琳(春山出版總編輯)

主講:魏明毅(本書作者)|與談:胡慕情(資深記者、《黏土》作者)|逐字稿:梁嘉眞;整理、攝影:趙俐雯

➤探索苦難從何而來:以書寫作為實踐

曾暫別十多年心理諮商職涯,考入清大人類所,畢業後重回本行的魏明毅,面色紅潤,一身白衣出席對談會場。睽違7年的新書《受苦的倒影》讓人正襟危坐,魏明毅一到場,見到春山出版總編輯莊瑞琳以及現為《鏡週刊》文化組採訪主任的與談人胡慕情,氛圍緊張熱鬧。「你知道嗎?她也準備了逐字稿。」「幹嘛學我啦!我是沒逐字稿講不出來。」彷如下課迫不及待轉身交流的同班同學,表露真性情。

膽敢抬頭凝視背負苦痛與創傷者的人,或許都眼冷手暖心熱,勇於逆風,朝罕有人跡的方向追尋苦難來處。細究兩位對談人走過的路,有些經驗彷彿能隔空映照。

胡慕情最早在《立報》跑教育社福線,後來接觸到樂生保留運動,全心關注社會議題,尤其是環境與土地徵收。這也促使她提筆寫下苗栗灣寶里對抗土地徵收的歷程《黏土:灣寶,一段人與土地的簡史》,在2016年得到第40屆金鼎獎非文學圖書獎肯定。隔年,魏明毅改寫自人類學碩論的第一本書《靜寂工人:碼頭的日與夜》獲頒第41屆金鼎獎非文學圖書獎。

《靜寂工人》出版之際,是國內外大事投石般引起漣漪陣陣的2016年:英國脫歐,川普當選美國總統,蔡英文成為台灣首任女性總統。土地徵收抗爭方興未艾,華航空服員職業工會罷工。全球時局動盪之際,魏明毅卻藉由書寫,引讀者行至經濟條件不復以往、人口外流、衰弱而安靜的基隆,爬梳、指認全球政經結構的轉變如何劇烈牽動地方,了解碼頭工人從意氣風發到蒼白寡言的生命敘事。

震撼社會的內湖隨機殺人案亦發生於2016年,距鄭捷犯下台北捷運隨機殺人案竟不到700日。北捷隨機殺人事件,正是胡慕情報導轉向探究高度爭議社會案件的關鍵:她的目光從環境、土地議題,往極端深淵去,意圖撼動大眾對於人性之惡,對於生死、刑罰和正義的價值觀。

胡慕情在部落格「我們甚至失去了黃昏」,詳實記載2006至2021年間,報導容納不了的個人省思與批判,恰與《受苦的倒影》遙相呼應。其實更早之前,魏明毅曾於1999年前往921地震災區,協助居民心理重建。2009年,胡慕情造訪受到莫拉克風災重創的小林村,寫下力透紙背的災區筆記系列文章。大規模的苦難對兩人的召喚,可見一斑。

對談現場,胡慕情表示,她對於題目有一套個人的選擇邏輯,也對於報導能造就的影響有所期許:「作為記者,我會希望我的報導是有用的,可以改變一些現實的政策。所以我開始去思考這個重複的受苦的狀態,到底是從何而來。也因為這樣的契機,我才決定我要開始寫書。」2013年胡慕情動筆寫《黏土》,記下張木村、洪箱夫婦耗費16年歲月,成功對抗竹科四期與後龍科技園區的強制徵收案,保留了土地跟家園的歷程。

她意圖透過書寫營造社會影響,讓大眾關注徵收發生的原因,無論是資本主義邏輯下的土地資源分配判準,或者政治經濟結構的發展脈絡,藉以遏止徵收苦難再發生。然而,即便政府迫於輿論進行《土地徵收條例》修法,後續仍有粗暴的徵收憾事發生,如:苗栗大埔張藥房強拆、桃園航空城與社子島開發案。這令她感到困惑也挫敗,質疑「寫環境報導是沒有用的,沒有辦法改變任何事」。

這份自我懷疑,讓胡慕情轉向關心社會案件,展開對鄭捷案為期3年的獨立調查,後輾轉進入《鏡周刊》,在充沛資源下進行深度專題的採訪撰寫。主題一字排開,觸目驚心:台鐵殺警案、日月明功集體虐死兒少案、台南湯姆熊殺童案、長庚醫學生縱火案、華山分屍案。以上題目無不與胡慕情尚未能解開的疑問,欲發展、溝通與探索的潛在設定有關:「我會挑選哪個案件值得我去寫,那一定有我想要跟社會大眾溝通的地方,想讓大家去思考某些問題。」

她以北捷殺人案為例,「我核心的終極提問,其實是:台灣社會到底是怎麼去看待生命這件事情的?一個對社會毫無價值,毫無貢獻的生命,他是不是值得被愛?」胡慕情在鏡好聽節目「血是怎麼冷卻的」說到:「我就在我們之中,如果冷漠,他人的地獄,最後也是我們自己的。」

回想這系列報導的生成,胡慕情坦陳:「這整個探問的過程,對我來講其實也是某一種受苦的過程。因為你必須不斷地挑戰、也挑釁社會大眾。你在書寫的過程當中,必須要去面對受苦的這些人。」這也對應到她曾在部落格提及吳明益《苦雨之地》摘句:「痛苦是人類結盟的形式,是人類的社交。」

魏明毅則自剖:「我在基隆跑的田野,我所遇到的這些人,他們都讓我再再決定,我要以書寫作為一種實踐。我要實踐什麼?」她停頓了一下,接著說:「既然沒有人是神,所以我就不可能從源頭讓苦難,控制它少發生一些,或是讓大家變得更強壯一些,恐怕沒有辦法做這些事情。」

「我就問一個其實很微小,很卑微的問題——我不敢奢望苦難不要出現,但是有沒有可能苦難可以少一丁點?就是少一丁點就好了,不要那麼苦。」這便是魏明毅察覺苦難一再發生的時候,凡人能如何行動的方案:將寫作視為對話的開端。

《受苦的倒影》以田野備忘錄的形式出版,是魏明毅帶著人類學養分返回本行後,記載第一線「苦難工作者」的反身性思考。莊瑞琳認為,這本新書深刻表現出諮商心理師的工作特殊性,有別於《靜寂工人》的文學感,展現魏明毅穿梭於心理學與人類學的「雙向」性質:「《靜寂工人》裡面,她帶著諮商師的耳朵進去了(基隆)這個田野,但在《受苦的倒影》,我們會看到人類學的東西,就進到她的諮商心理工作領域。」

然而莊瑞琳也提到,《受苦的倒影》作為田野筆記,「既沒有答案,也沒有想要提供答案。」卻有如提供讀者「線頭」,示範如何梳理紛亂、挫敗的情緒與人際關係。她說:「即便是我自己,也從中找到很多思考的入口。」

魏明毅直說:「第二本的書寫,我就不寫故事了。」大幅調整的寫作轉向,所為何事?胡慕情從兩本書都感受到魏明毅對當事人的尊重與保護,以及「寫作者對於未知的敬意」。她好奇詢問魏明毅,決定敘事腔調的背後考量是什麼?

➤寫作設定的轉向:避免生命經驗被廉價化

「在寫《靜寂》的時候,是希望大家能從一個局外人的角色進入局內,看那群碼頭工人的故事。但我後來發現,我好像沒有做到。」魏明毅表示,《靜寂工人》出版後收到最多的讀者感想是「他們(碼頭工人)真的好可憐」,這顯露了讀者並無抹消「他們/我們」的界線,仍固守局外人身分窺視魏明毅所採集的、受訪者真實的生命經驗。

「一旦它被當成一個遙遠的事件、遙遠的故事來看,對我來講,他們的生命故事就會流於廉價化。我不希望我是當中的推手。」也因此,魏明毅在書寫第二本書時,語調有了巨大的改換,這是她為避免重蹈覆轍而專為自己設立的道德門檻。此外,筆觸的轉變則是因為「想要對話的對象,有一些複雜,它是複數的。」魏明毅解釋。

胡慕情對此也深有所感,以「傳播環境劣化」稱之:「我們好像很快地把人的苦難也變成可以商品化的東西。我們把受苦的人的故事變成可以用某種公式出版,或拍攝,或者被報導的狀態。」

身為媒體人,胡慕情也擔憂當事人被快速標籤化,導致「人的面貌變得扁平」的危機:「每個案件應該是不一樣的,但是,當大家想要看這類故事的時候,很容易趕快把它變成一套公式、產出,它就被消費掉了,這狀態讓我非常的不適。」以受苦為主題的寫作者與為之動容的閱聽眾,似乎都因為苦難敘事的傳播讓被書寫者的處境更廣泛地被看見了,便自我感覺良好,彷彿「做了好事」。胡慕情說:「實際上,這些東西寫出來真的改變了什麼嗎?有沒有什麼樣的副作用呢?可能都不是傳播者去承擔的,而是那個被書寫的人。」

魏明毅回應,閱聽者會直觀地將「苦難世界」進行個人歸因的傾向:「我希望大家能把所有看見的事件都放在脈絡裡頭去理解。看新聞事件,我們可能認為是他(當事人)心理比較脆弱(所以尋死)。但是我們有沒有可能回來想,今天法條或者是政治的不當作為,會如何造成一個個人的死亡?堅決的意念究竟是如何從這塊土地滋生出來的?」

這是她希望透過《受苦的倒影》第一章,第一現場「忽明忽暗的苦難形貌」去對話的:「有些苦難並沒有明顯連結到我們的日常生活。但我想告訴大家的是,你覺得很自然而然的東西,其實就是苦厄製造的來源。我對話的對象是生活在台灣這塊土地上的人。我們並沒有像自己所想像的,跟苦難截然二分。」

魏明毅也提到第二現場「藏身於階級與權力裡的平庸」。她透過克制的筆觸,向置身於社會安全網內的同業進行溫和有力的陳述:「今天在所謂專業系統裡面的人,病理性的專業結構之所以會被維持,是因為大家對於改變這件事情有最基本的抗拒。這樣的抗拒,就會導致我們在鬆動結構上有很大的困難。」她希望引發專業者的思考,提升改變的動力。《受苦的倒影》筆觸便是如此透過層層考量而決定的。

魏明毅小結說道:「《靜寂》是我作為局外人進到田野,想辦法讓自己成為局內人,再離開田野成為局外人。所以我只要專心把他們(受訪者)生命的歷史寫清楚。《受苦的倒影》牽涉到的是我相對作為局內人,但我想要出來,我想帶讀者從局外人進到native的世界,轉場就多了一場。這牽涉的考驗是,如何讓局內人願意跨到局外?」

➤受苦的當代性

魏明毅分享,之所以在本書重複提到政經、社會、文化,是由於親身經驗和觀察到「社會性的受苦」難以被簡化為醫學上「神經傳導的問題」。她舉例,在職場上曾遇過一個困惑而年輕的重鬱者,反覆尋短,拋出疑問「人為什麼要活著」,然而身邊的人卻用直接或隱晦的方式,告訴他這個問題不理性、無用且無效。

魏明毅提到,現今台灣社會普遍會用「社會性、經濟性和政治性」的共構,來界定一個人是正常或「異常、失序」:「這是很危險的假定。當我們用單一的經濟產值,去評估人是否符合社會需要的時候,我們就是用工業化的觀點去理解一個人的價值。」她解釋:「受苦究竟從何而來?當我們把市場經濟的假設當成真理來看待、我們被當成勞動物件的時候,受苦跟做為人的存在是不被肯認的,受苦就會是必然。」

胡慕情也回應:「我覺得對我來講,人生下來的一個非常重要的任務就是讓我成為我。我們每一個人都很少去問,我為什麼現在是長這個樣子?當某些事件發生的時候,會覺得跟我們沒有關係。對於未知的不好奇,或是對自己為什麼會長成這個樣子覺得理所當然。」胡慕情補充說明,我們可以怎麼面對進而減少痛苦:「不斷跟自我對話,質疑自己是必要的。如果這樣的素質不存在的話,就很難有任何讓苦難少一點的可能性。」

胡慕情且認為,當社會壓縮個人探問「如何成為我」的空間,便形成受苦的基調:「我看鄭捷的時候,他就缺乏這個空間。他想要找自己,他想要知道我是誰,但所處的環境,小自家庭、大自學校,是不允許他去探問這件事的。某些苦難是暫時性的存在,但是根深蒂固、被我視為一直存在的苦難這個東西,跟明毅一直提到人如何被物化、被宰制,背後資本主義的主旋律,其實是影響最深的。」

魏明毅接著分析,面對年輕一代的身心狀況,常會有家長問:「我們的孩子到底怎麼了?」事實上,這無助於解決任何問題。「如果你探到底去問,不是我們的孩子到底怎麼了,而是我們怎麼讓孩子的痛苦在這樣的環境裡頭滋生出來?挑戰的是,擁有政治和經濟權力的成年人,願不願意去看見自己所餵養給孩子,心理上跟身體上的東西會是什麼?在這個結構裡頭扮演了什麼樣的角色?」

魏明毅時刻提醒結構的存在,因為受苦不僅是一個人的事,而造成受苦的結構,也不是恆久穩固、不能動搖的:「很多人會說既然社會情境或是文化結構這麼龐大,那我們作為個人怎麼辦?各位不要忘記,社會跟文化是我們,你、我、他組成的。」

這跟魏明毅想透過《受苦的倒影》傳達出「人是能動的主體」的強烈訊息有關。

➤人寓居於世,是能動的主體

「我們總是可以想採取什麼樣的方式去回應,不管後果是不是如我們所願。你明知不可為而為之,你就去做你覺得你可以做、應該要做的事。」魏明毅如此詮釋「能動性」,並說這是人可貴的地方。

此外,她也極力呼籲不應使用「助人工作者」的職稱,建議應以「公共事務參與者」替代。魏明毅認為「助人工作者」隱含了上對下的視角,也將帶來耗竭。改換職稱,就有機會重新改變工作者的觀點、任務和角色:「所謂的助人工作者,他其實是在暗示我們就是做最低階的承接。對方有情緒,我們就勞動。助人要手心向上。因為你就是苦難的終點,要把苦難全部都收納到自己的口袋裡面。手心向上,所以會有承受不了的時候,一定會夭折。作為公共參與者,你是一個通道。今天事件或是暫時受苦的人,因為跟你交會,有機會用不同的觀點、用不同的尺度去看自己跟苦難的關係。」

魏明毅延伸說明:「我都很鼓勵一線工作人員不要再用助人工作者去稱呼自己,我們可以這樣去期待、暗示、假設自己就是一個公共事務的參與者。公共事務的參與者,我們以充權(empower)去理解工作對象,反而越工作,能力越增加。就像醫療單位,我們以此謀生,但是我們並不意圖盡可能快速地去積累無限量的經濟資本。」

對談活動結束前,莊瑞琳分享她對書名的理解:「對我來講,書名《受苦的倒影》的關鍵其實不是苦,也不是受苦,可能是倒影。因為倒影同時有反身的意思在裡面——你可能看到的不是別人的受苦,很多時候是要去看自己、看身邊的現象。表面下的影子,我們是否都有看到了?我們怎樣在明毅的書裡,找到一個凝視的方法?」

此外莊瑞琳也提到.《受苦的倒影》責編莊舒晴與作者討論時,令她印象最深刻的一句話是:「不要害怕受苦。」莊瑞琳笑著說,「可是她不想要把這句話輕易的寫出來,所以你們不會在這本書裡面看到這句話。」

魏明毅在全書最後、第三現場「生命的多重歷程與開放結局」,以〈那些灰階的意念與行動〉揭露自己面對痛苦的經驗。那是2017年底,魏明毅為了直面《靜寂工人》書寫後產生的灰色狀態,工作喊停,離開台灣。這方法被她命名為「偶爾死一下」或「偶爾死一死」。

「當我想盡辦法讓自己能往前,找到的方式是在這個世界先『死一下』。這帶來了無限生機。在那個地方偶爾死一下,你可以暫時到這個世界再活一活。生命大概就是這樣組合起來的。」魏明毅接著說:「當你願意去相信自己可能會遇上一些不可預期的時候,才會知道所有的結局都是一個暫時的結局。為什麼?你現在的痛苦、你現在的不舒適、你現在的苦厄,是此時此刻,你不知道下一刻你會發生什麼事情。」

這樣「死一死」的哲學,讓人不禁想到《成為一個人:一個治療者對心理治療的觀點》作者卡爾.羅哲斯(Carl Rogers)的這段話:

作者:魏明毅

出版:春山出版

定價:400元

【內容簡介➤】

作者簡介:魏明毅

清華大學人類所碩士。資深諮商心理師與社工領域督導。著有《靜寂工人:碼頭的日與夜》,曾獲第46屆金鼎獎與2017臺北國際書展非小說類首獎。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.367》如果我在晚上九點敲響你的房門

延伸閱讀

專訪》方法論與知識論的人物田野:阿潑訪鍾永豐《菊花如何夜行軍》

閱讀更多

人物》角色在腦海裡敲打30年,窮盡一生的田野,捕捉不可言說之事:專訪顧玉玲《餘地》

閱讀更多

2020臺北詩歌節》是工人,是記者,也是詩人:陳昌遠、顧玉玲、鄭順聰談《工作記事》

閱讀更多