小說家葉聲秋在做完近視雷射手術後,飽受後遺症之苦。知道此事的編輯交給他一封信,其中敘及一名生來無目無子宮臟器的「鬼女」,經過眼角膜移植後,鬼女便能看見動物(包括人)即將非自然死亡的「雜訊」。為了讓這些動物解脫,鬼女總是先一步殺掉牠們。

這封乍看充滿荒唐情節的信,不但牽連到一樁數年前的台東私立高中下毒事件,也與30年前在屏東的幼童連續毒殺事件有關。背負著編輯的錯綜情緒,葉聲秋也帶著自己肉體與精神的雙重傷痕上路,找到貫串這一切案件的答案⋯⋯

➤從小說挖掘、改編社會案件

經歷1987年的解嚴,與90年代的本土意識抬頭,過去被政府壓抑無法談論的「台灣史」開始可以發聲,不但官方或民間的研究陸續出現,即使是小說敘事也扮演了相當重要的角色。

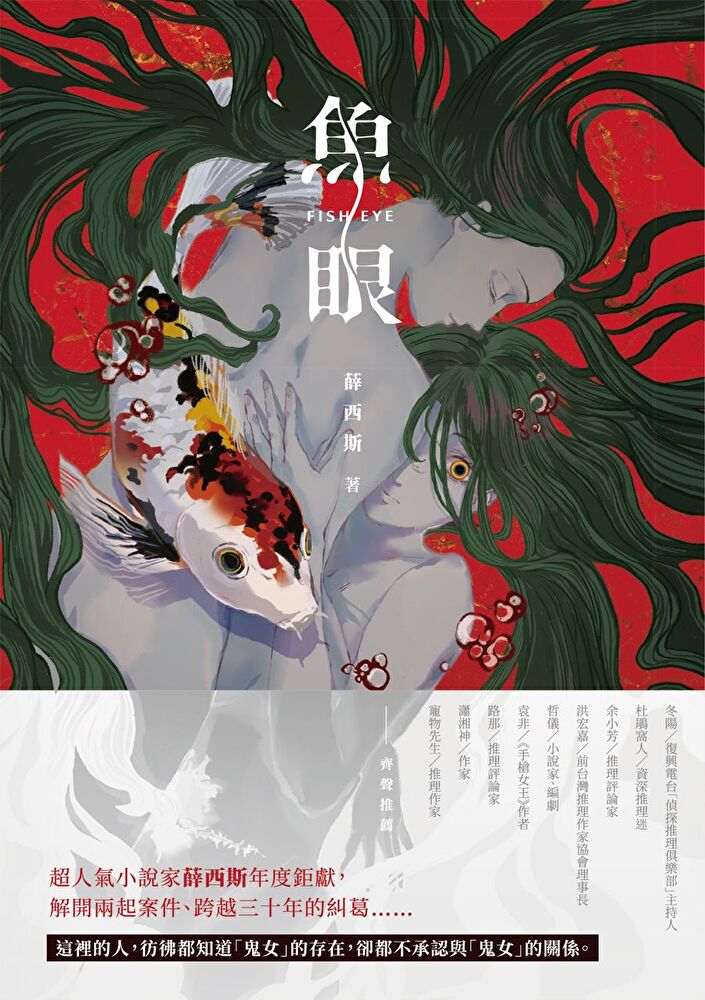

近年來,不僅大眾小說以類型的形式積極重述台灣史,同時帶動了當代推理小說發掘過去案件的熱潮。薛西斯的《魚眼》便是在這波熱潮中創造自己風格的代表。

《魚眼》改編自1986年發生在屏東枋寮的「陳高連葉毒殺兒童案」。兇手在兩年內將毒魚的氰化物摻於糖果內送給孩童食用,導致7人死亡(兩人獲救)。經警方偵辦後逮捕,據判決書表示,兇手因病摘除子宮無法生育,嫉妒他人家庭幸福美滿,故生破壞之心而下毒,後於1989年處以死刑。

➤不是懸案,如何創作出小說的空間

客觀來看,這個案件其實頗不利於改編。一方面兇手已然落網,偵辦程序也似乎沒有可視為懸案翻供的空間。另一方面,殺人手法過於樸素、直白,不太能在這部分做手腳。而改編作品最常著墨的「動機」,本案中儘管具有一定的曖昧性,但如何不落入司法系統提供的「反社會」動機窠臼,也就成了小說家需要面對的最大挑戰。

作者借書中角色之口,認為官方所謂的「不育的嫉妒」是一種「結案報告」,就像「電影投資人需要一種簡潔有力、一句話就能理解的犯罪動機」,也覺得那些單方面認為這就是精神疾病的人,有過度簡化的傾向。

這種雙重否定,為薛西斯創造了一種論述的空間。她可以使用文學的特權,來創造動機的可能性——或者用作者的話來說,連環殺手的唯一動機就是「殺人」,因此她更想討論的是他/她們在怎樣的幻想結構中,建立自己的行動原則。

➤作家vs記者:詮釋vs真實

因此,儘管乍看之下做的事情差不多,都是收集資料、田野調查、到處冒犯他人以求取資訊,但薛西斯還是把小說的主述者設定為「作家」而非「記者」。

記者會預設一個「真實」,所做的一切都需要讓自己傳遞出的資訊能夠無限逼近那個真實。作家則否,相比於真實,他們更在乎的是某種「統一性」,也就是兇手該如何在他的作品(=案件)之中被理解;相較於真相,詮釋的方式更為重要。

這也使得小說最後提出的解答,處於一種懸置狀態:它可能為真、也可能為否,但最重要的是它面對的不只是事件,而更是當下的世界。

因此,《魚眼》讀來總帶著點寓言性質。並不是有什麼道德教化意義,而是讀者會很清楚的意識到,小說跟事件的關係更接近班雅明關於圓周與切線的譬喻:切線(小說)只與圓(事件)輕輕相觸於一點,便定下直線的路徑,且將圓遠遠拋擲在後,小說將事件「包括在外」。

因此,《魚眼》讀來總帶著點寓言性質。並不是有什麼道德教化意義,而是讀者會很清楚的意識到,小說跟事件的關係更接近班雅明關於圓周與切線的譬喻:切線(小說)只與圓(事件)輕輕相觸於一點,便定下直線的路徑,且將圓遠遠拋擲在後,小說將事件「包括在外」。

➤留下不安與困惑

為了達到這種效果,《魚眼》中並不單純處理「陳高連葉毒殺兒童案」,而是佈置了數個案件,乍看各自具有不同的樣貌,卻隱然有著統一的秩序。一如沿著數條切線追溯,最後發現它們都來自於同一個同心圓,而圓心——小說家的終極探問——也就是「母親」的形式究竟為何。

薛西斯並不滿足於單純女性主義理論上的答案,而是靠富有趣味的謎團,以及縝密的線索設置,來引領讀者思考我們習以為常的「母親」形象,背後的權力與結構圖像。

英國學者奈特(Stephen Knight)曾經在他的著作中指出:推理小說最後抓到犯人、將其施以應有的懲罰,其實是一種在象徵性上恢復社會秩序的過程,實際上這是對社會結構的保守依賴心態。從這個角度來看,薛西斯的《魚眼》則是在謎團解開後,仍舊留下許多不安與困惑,因為只有在這樣的前提下,我們(=讀者)才有可能做出改變。

大膽一點說,如果克莉絲蒂(Agatha Christie)改寫了童妮・摩里森(Toni Morrison)的《寵兒》,那應該就是薛西斯的《魚眼》了。●

Tags:

小說家葉聲秋在做完近視雷射手術後,飽受後遺症之苦。知道此事的編輯交給他一封信,其中敘及一名生來無目無子宮臟器的「鬼女」,經過眼角膜移植後,鬼女便能看見動物(包括人)即將非自然死亡的「雜訊」。為了讓這些動物解脫,鬼女總是先一步殺掉牠們。

這封乍看充滿荒唐情節的信,不但牽連到一樁數年前的台東私立高中下毒事件,也與30年前在屏東的幼童連續毒殺事件有關。背負著編輯的錯綜情緒,葉聲秋也帶著自己肉體與精神的雙重傷痕上路,找到貫串這一切案件的答案⋯⋯

➤從小說挖掘、改編社會案件

經歷1987年的解嚴,與90年代的本土意識抬頭,過去被政府壓抑無法談論的「台灣史」開始可以發聲,不但官方或民間的研究陸續出現,即使是小說敘事也扮演了相當重要的角色。

近年來,不僅大眾小說以類型的形式積極重述台灣史,同時帶動了當代推理小說發掘過去案件的熱潮。薛西斯的《魚眼》便是在這波熱潮中創造自己風格的代表。

《魚眼》改編自1986年發生在屏東枋寮的「陳高連葉毒殺兒童案」。兇手在兩年內將毒魚的氰化物摻於糖果內送給孩童食用,導致7人死亡(兩人獲救)。經警方偵辦後逮捕,據判決書表示,兇手因病摘除子宮無法生育,嫉妒他人家庭幸福美滿,故生破壞之心而下毒,後於1989年處以死刑。

➤不是懸案,如何創作出小說的空間

客觀來看,這個案件其實頗不利於改編。一方面兇手已然落網,偵辦程序也似乎沒有可視為懸案翻供的空間。另一方面,殺人手法過於樸素、直白,不太能在這部分做手腳。而改編作品最常著墨的「動機」,本案中儘管具有一定的曖昧性,但如何不落入司法系統提供的「反社會」動機窠臼,也就成了小說家需要面對的最大挑戰。

作者借書中角色之口,認為官方所謂的「不育的嫉妒」是一種「結案報告」,就像「電影投資人需要一種簡潔有力、一句話就能理解的犯罪動機」,也覺得那些單方面認為這就是精神疾病的人,有過度簡化的傾向。

這種雙重否定,為薛西斯創造了一種論述的空間。她可以使用文學的特權,來創造動機的可能性——或者用作者的話來說,連環殺手的唯一動機就是「殺人」,因此她更想討論的是他/她們在怎樣的幻想結構中,建立自己的行動原則。

➤作家vs記者:詮釋vs真實

因此,儘管乍看之下做的事情差不多,都是收集資料、田野調查、到處冒犯他人以求取資訊,但薛西斯還是把小說的主述者設定為「作家」而非「記者」。

記者會預設一個「真實」,所做的一切都需要讓自己傳遞出的資訊能夠無限逼近那個真實。作家則否,相比於真實,他們更在乎的是某種「統一性」,也就是兇手該如何在他的作品(=案件)之中被理解;相較於真相,詮釋的方式更為重要。

這也使得小說最後提出的解答,處於一種懸置狀態:它可能為真、也可能為否,但最重要的是它面對的不只是事件,而更是當下的世界。

➤留下不安與困惑

為了達到這種效果,《魚眼》中並不單純處理「陳高連葉毒殺兒童案」,而是佈置了數個案件,乍看各自具有不同的樣貌,卻隱然有著統一的秩序。一如沿著數條切線追溯,最後發現它們都來自於同一個同心圓,而圓心——小說家的終極探問——也就是「母親」的形式究竟為何。

薛西斯並不滿足於單純女性主義理論上的答案,而是靠富有趣味的謎團,以及縝密的線索設置,來引領讀者思考我們習以為常的「母親」形象,背後的權力與結構圖像。

英國學者奈特(Stephen Knight)曾經在他的著作中指出:推理小說最後抓到犯人、將其施以應有的懲罰,其實是一種在象徵性上恢復社會秩序的過程,實際上這是對社會結構的保守依賴心態。從這個角度來看,薛西斯的《魚眼》則是在謎團解開後,仍舊留下許多不安與困惑,因為只有在這樣的前提下,我們(=讀者)才有可能做出改變。

大膽一點說,如果克莉絲蒂(Agatha Christie)改寫了童妮・摩里森(Toni Morrison)的《寵兒》,那應該就是薛西斯的《魚眼》了。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.372》蹲點是I人用的,社交恐怖分子請用「佔點」

延伸閱讀

專訪》方言謎題、推理香港人起源、致敬名作:薛西斯訪《香江神探福邇,字摩斯》莫理斯

香港作家莫理斯近日在台推出推理小說《香江神探福邇,字摩斯》,改編眾人耳熟能詳的《福爾摩斯探案》,將時空背景搬移至晚清時期的香港,挪用原著若干情節,重新演繹成東亞版本... 閱讀更多

話題》很台灣的科幻推理,災難和毀滅中也有溫柔—訪薛西斯《K.I.N.G.:天災對策室》

閱讀更多

現場》韓國本格推理小說才剛起步,台韓推理作品經驗交流:台灣推理作家協會 vs 韓國Elixir出版社

交流會現場中韓口譯協助:邢素鎮(형소진,文學村 IP 開發組組長) 閱讀更多