若懷抱著傳統的「歷史小說」觀點來閱讀《猩猩輝夫》,會感到一種似曾相識的困惑。在這部篇幅不長的小說裡,作者精挑細選不少史實上存在,卻又能驚艷讀者的「亮點」,將之交織成《猩猩輝夫》的高概念:日治時期的圓山動物園、動物園裡的標本師、戰爭期間悲劇性地處決動物、原住民以「高砂義勇軍」的名義被徵召上戰場、被留在南洋叢林回不來的士兵⋯⋯

然而,越是對這段歷史稍有理解,越會在閱讀《猩猩輝夫》的過程裡,感到一種「事情真是這樣嗎」之不安:

故事裡的「高山輝夫」,真的不是困在叢林裡數十年的「中村輝夫」嗎?

Suniuo,漢名:李光輝;日本名:中村輝夫

「中村輝夫」和「高山輝夫」都是高砂義勇軍,但中村輝夫真的是標本師之子嗎?

並且,史實裡的「中村輝夫」並沒有死在戰場上呀?

甚至,在現實裡,也不可能有任何人變成一隻紅毛猩猩呀?

這些元素都很精彩,但卻讓初次閱讀《猩猩輝夫》的我,全程帶著困惑與不安。雖然我不是那種「歷史小說一定要完全遵照史實」的強硬派,但改寫一位歷史人物的人生終局,甚至添上奇幻色彩?這我就不是那麼確定了。

不過,隨著情節的轉折與收束,我慢慢可以理解作者為何如此安排了。如果要用一句話說明《猩猩輝夫》的創作思路,那就是「一公分的貼地飛行」。

➤如果史實是地面

何謂「一公分的貼地飛行」?如果我們以明確考證無誤的史實為「地面」,小說作為虛構的文類,確實會有一種想要「離地」的衝動。畢竟,如果照抄史料,小說就不成其小說了。所以,許多歷史小說家會採取前輩作家李喬所謂的「虛線」思維——不挑戰史料記載的那些「點」,但在點與點的縫隙之間,小說家便可盡情虛構。

然而,《猩猩輝夫》與其說是「虛線」,不如說是「接枝」,將歷史上確實存在、但並不發生於同一組人物之上的要素,接成一束。從而,就能形成一種微妙的效果:每件事都看起來很有說服力,但又能產生比「史實」更大的戲劇張力。你說它是假的嗎?幾乎每件事都有所本。你說它是真的嗎?卻很難找到一個真正的人,能夠活得如此曲折。

如此既真且幻,有離地,但只有一公分,這一公分便是從歷史拉出創意的空間。這便是《猩猩輝夫》為何能夠集成許多耀眼的元素,寫出讓人耳目一新的二戰台灣故事。

這個時期,近的有影視作品《聽海湧》,遠的有近年重出的陳千武《獵女犯》,文學史上更有鍾肇政、李喬等豐碑在前,如何能另出蹊徑?作者找到的樞紐,便是「標本」。光是「日治時期,台灣曾有過專業的標本師」一事,就已讓人印象深刻。而由這個意象出發,更能帶出種種情節與喻意上的轉折:如果不以「標本」為樞紐,「輝夫」的命運就很難與一隻從南洋擄回的「猩猩」連結,而這一連結,也就讓小說末尾的「將猩猩製作為標本」的情節,有了深重的情緒。

➤人、動物園、標本都是戰果

在寓意上,「猩猩=輝夫」的連結也饒富趣味。小說中不斷強調,高山一家人因為製作標本的專業技術,能成為脫離「蕃人」脈絡的,日本化的中產階級。然而,其他日本人與台灣人,卻並未因此真正平等對待這個原住民家庭。高山輝夫之所以加入「高砂義勇隊」,也是為了透過從軍,消弭他人的歧視。

但仔細想想,「高砂義勇軍」的組成邏輯,從一開始就充滿了種族本質的想像:將熟悉亞熱帶山林的原住民,派到地形類似的南洋作戰,好借重他們的生存技能。(諷刺的是,故事裡的高山一家並不真正住在山林裡)在這種政策邏輯下,即便是立下戰功的輝夫,恐怕也無法如願擺脫歧視。

故事後段被擄回的「猩猩輝夫」,雖然透過敘事觀點的參差對照,讓讀者意識到「輝夫應該沒有真的變成猩猩」,但在日本殖民政策底下,輝夫這樣的「高砂義勇隊」確實就與「猩猩」相去無多:勇猛、野蠻、都是日本軍事擴張的戰利品,並且日本人都沒在聽他講話。

此外,「標本」作為一種「栩栩如生的死物」,也具有強烈的象徵意涵。如同吉見俊哉《博覽會的政治學》指出的,「動物園」就像博物館、植物園一樣,實際上是殖民者誇耀其「戰果」的場所。因此,無論是大象、獅子還是紅毛猩猩,牠們生要對人展示,死也要化作標本,直到榨乾最後一分價值為止。

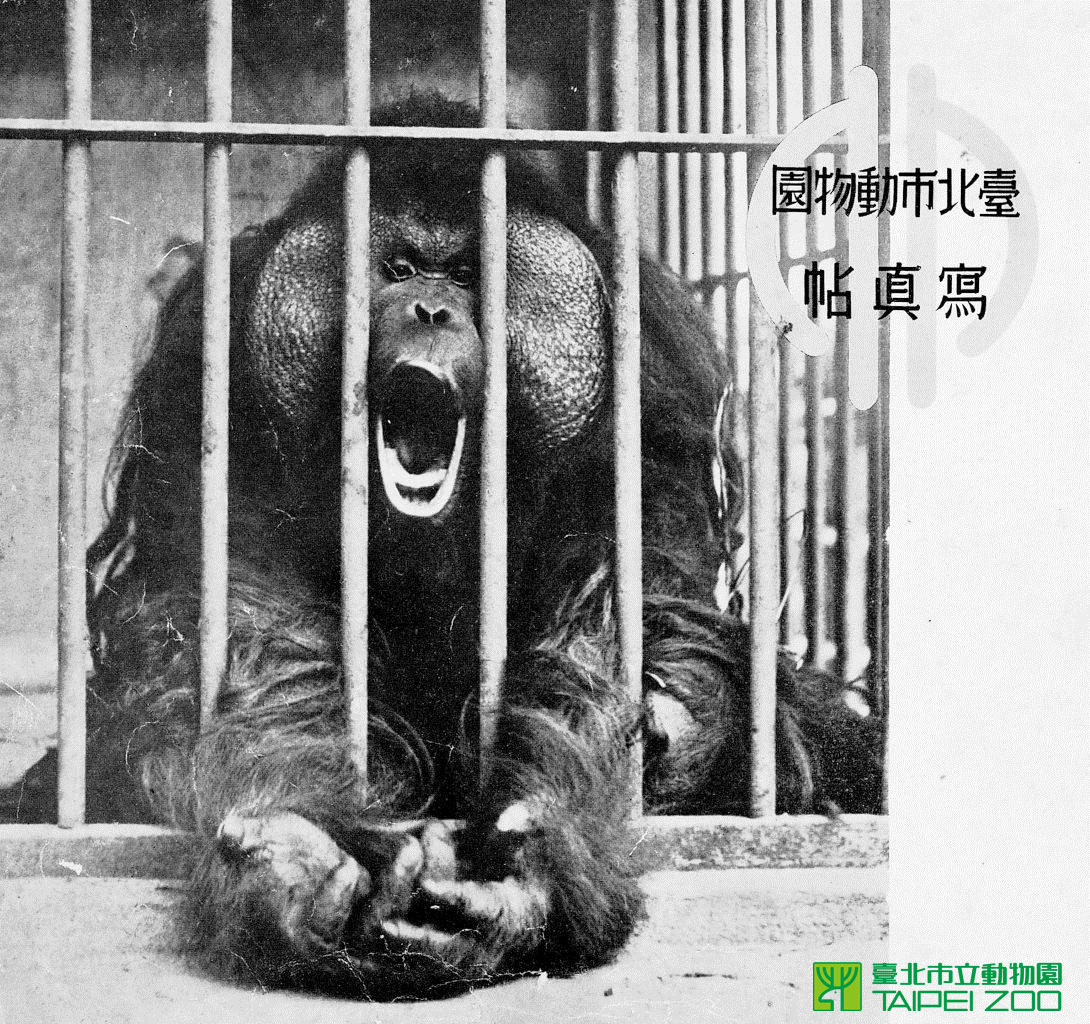

日治時期的台北動物園紅毛猩猩一郎君,死於 1944 年,由臺北著名的剝製師古平氏製成標本。(圖源:臺北市立動物園)

而參與這一切的標本師,卻也同樣是「日本殖民的戰果」的原住民身分,這一設計就頗引人深思了——畢竟我們也知道,20世紀初期,日本人曾經將排灣族人(與愛奴人)一同送到倫敦的世界博覽會,以「人類動物園」的方式展出。從被展示的「動物」到棲居動物園內的「標本師」,看似有所進步,但高山一家作為受過教育、從軍參戰的「值得誇耀的蕃人」,又何嘗不是另一種殖民者的「標本」?

不過,相較於高概念構思的絢爛,《猩猩輝夫》在若干細節上似乎小有遺憾。或許是為了接近一般讀者,本書的文字質地較為鬆軟,角色抒發情感的方式也頗為直接,少有暗示與曲折。這是否是缺點?恐怕要看作者為這部作品設下的定位來決定。

然而,無論如何,《猩猩輝夫》展示了一種「讓歷史小說更有趣」的創作方式,能將我們拔離平鋪直敘的史料,重新看待「我們以為我們已經很熟」的時代。就此來說,本書刷新時代感的貢獻,確實已經完成了小說有別於史書的任務。●

|

猩猩輝夫 猩猩輝夫

作者:張英珉

出版:木馬文化

定價:400元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:張英珉

生於台灣的文學與影視創作者,30歲那年,在路邊撿到一本被汽車輾壓的手塚治虫《怪醫黑傑克》(第二集),在計程車內看完後大受震撼,進而下定決心成為全職創作者,從事各文類文學創作、影視編劇,以一台16年前的Eee PC大量書寫千萬字至今,期盼能讓讀者沉浸在每個故事的歷史時空裡。

歷史小說類別的獲獎與出版經歷有:

2018年《血樟腦》獲鍾肇政長篇小說正獎。

2018年《阿香》獲台灣歷史小說獎佳作。

2019年《Rio Douro》獲星雲文學獎長篇歷史小說獎二獎。

2022年《櫻》長篇歷史小說出版。

2023年《猩猩輝夫》獲台灣歷史小說獎創作獎。

|

Tags:

若懷抱著傳統的「歷史小說」觀點來閱讀《猩猩輝夫》,會感到一種似曾相識的困惑。在這部篇幅不長的小說裡,作者精挑細選不少史實上存在,卻又能驚艷讀者的「亮點」,將之交織成《猩猩輝夫》的高概念:日治時期的圓山動物園、動物園裡的標本師、戰爭期間悲劇性地處決動物、原住民以「高砂義勇軍」的名義被徵召上戰場、被留在南洋叢林回不來的士兵⋯⋯

然而,越是對這段歷史稍有理解,越會在閱讀《猩猩輝夫》的過程裡,感到一種「事情真是這樣嗎」之不安:

故事裡的「高山輝夫」,真的不是困在叢林裡數十年的「中村輝夫」嗎?

「中村輝夫」和「高山輝夫」都是高砂義勇軍,但中村輝夫真的是標本師之子嗎?

並且,史實裡的「中村輝夫」並沒有死在戰場上呀?

甚至,在現實裡,也不可能有任何人變成一隻紅毛猩猩呀?

這些元素都很精彩,但卻讓初次閱讀《猩猩輝夫》的我,全程帶著困惑與不安。雖然我不是那種「歷史小說一定要完全遵照史實」的強硬派,但改寫一位歷史人物的人生終局,甚至添上奇幻色彩?這我就不是那麼確定了。

不過,隨著情節的轉折與收束,我慢慢可以理解作者為何如此安排了。如果要用一句話說明《猩猩輝夫》的創作思路,那就是「一公分的貼地飛行」。

➤如果史實是地面

何謂「一公分的貼地飛行」?如果我們以明確考證無誤的史實為「地面」,小說作為虛構的文類,確實會有一種想要「離地」的衝動。畢竟,如果照抄史料,小說就不成其小說了。所以,許多歷史小說家會採取前輩作家李喬所謂的「虛線」思維——不挑戰史料記載的那些「點」,但在點與點的縫隙之間,小說家便可盡情虛構。

然而,《猩猩輝夫》與其說是「虛線」,不如說是「接枝」,將歷史上確實存在、但並不發生於同一組人物之上的要素,接成一束。從而,就能形成一種微妙的效果:每件事都看起來很有說服力,但又能產生比「史實」更大的戲劇張力。你說它是假的嗎?幾乎每件事都有所本。你說它是真的嗎?卻很難找到一個真正的人,能夠活得如此曲折。

如此既真且幻,有離地,但只有一公分,這一公分便是從歷史拉出創意的空間。這便是《猩猩輝夫》為何能夠集成許多耀眼的元素,寫出讓人耳目一新的二戰台灣故事。

這個時期,近的有影視作品《聽海湧》,遠的有近年重出的陳千武《獵女犯》,文學史上更有鍾肇政、李喬等豐碑在前,如何能另出蹊徑?作者找到的樞紐,便是「標本」。光是「日治時期,台灣曾有過專業的標本師」一事,就已讓人印象深刻。而由這個意象出發,更能帶出種種情節與喻意上的轉折:如果不以「標本」為樞紐,「輝夫」的命運就很難與一隻從南洋擄回的「猩猩」連結,而這一連結,也就讓小說末尾的「將猩猩製作為標本」的情節,有了深重的情緒。

➤人、動物園、標本都是戰果

在寓意上,「猩猩=輝夫」的連結也饒富趣味。小說中不斷強調,高山一家人因為製作標本的專業技術,能成為脫離「蕃人」脈絡的,日本化的中產階級。然而,其他日本人與台灣人,卻並未因此真正平等對待這個原住民家庭。高山輝夫之所以加入「高砂義勇隊」,也是為了透過從軍,消弭他人的歧視。

但仔細想想,「高砂義勇軍」的組成邏輯,從一開始就充滿了種族本質的想像:將熟悉亞熱帶山林的原住民,派到地形類似的南洋作戰,好借重他們的生存技能。(諷刺的是,故事裡的高山一家並不真正住在山林裡)在這種政策邏輯下,即便是立下戰功的輝夫,恐怕也無法如願擺脫歧視。

故事後段被擄回的「猩猩輝夫」,雖然透過敘事觀點的參差對照,讓讀者意識到「輝夫應該沒有真的變成猩猩」,但在日本殖民政策底下,輝夫這樣的「高砂義勇隊」確實就與「猩猩」相去無多:勇猛、野蠻、都是日本軍事擴張的戰利品,並且日本人都沒在聽他講話。

此外,「標本」作為一種「栩栩如生的死物」,也具有強烈的象徵意涵。如同吉見俊哉《博覽會的政治學》指出的,「動物園」就像博物館、植物園一樣,實際上是殖民者誇耀其「戰果」的場所。因此,無論是大象、獅子還是紅毛猩猩,牠們生要對人展示,死也要化作標本,直到榨乾最後一分價值為止。

而參與這一切的標本師,卻也同樣是「日本殖民的戰果」的原住民身分,這一設計就頗引人深思了——畢竟我們也知道,20世紀初期,日本人曾經將排灣族人(與愛奴人)一同送到倫敦的世界博覽會,以「人類動物園」的方式展出。從被展示的「動物」到棲居動物園內的「標本師」,看似有所進步,但高山一家作為受過教育、從軍參戰的「值得誇耀的蕃人」,又何嘗不是另一種殖民者的「標本」?

不過,相較於高概念構思的絢爛,《猩猩輝夫》在若干細節上似乎小有遺憾。或許是為了接近一般讀者,本書的文字質地較為鬆軟,角色抒發情感的方式也頗為直接,少有暗示與曲折。這是否是缺點?恐怕要看作者為這部作品設下的定位來決定。

然而,無論如何,《猩猩輝夫》展示了一種「讓歷史小說更有趣」的創作方式,能將我們拔離平鋪直敘的史料,重新看待「我們以為我們已經很熟」的時代。就此來說,本書刷新時代感的貢獻,確實已經完成了小說有別於史書的任務。●

作者:張英珉

出版:木馬文化

定價:400元

【內容簡介➤】

作者簡介:張英珉

生於台灣的文學與影視創作者,30歲那年,在路邊撿到一本被汽車輾壓的手塚治虫《怪醫黑傑克》(第二集),在計程車內看完後大受震撼,進而下定決心成為全職創作者,從事各文類文學創作、影視編劇,以一台16年前的Eee PC大量書寫千萬字至今,期盼能讓讀者沉浸在每個故事的歷史時空裡。

歷史小說類別的獲獎與出版經歷有:

2018年《血樟腦》獲鍾肇政長篇小說正獎。

2018年《阿香》獲台灣歷史小說獎佳作。

2019年《Rio Douro》獲星雲文學獎長篇歷史小說獎二獎。

2022年《櫻》長篇歷史小說出版。

2023年《猩猩輝夫》獲台灣歷史小說獎創作獎。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.364》星象顯示今年最亮眼的書是……

延伸閱讀

人物》歷史寫作來自一個小小的「萌點」:訪錢真《緣故地》

閱讀更多

書評》架空了歷史,突出了人性與時代迷惘:評《大稻埕落日》

閱讀更多

對談》三叉山上有什麼(好)?朱和之與甘耀明的小說登山 ft. 當太陽墜毀在哈因沙山、成為真正的人

閱讀更多