➤寫作者:可不可以寫,應該怎麼寫?

我們常看到的一些把個人的私密生活景況鉅細靡遺展露出來的貼文,結果引起紛爭,甚至造成「炎上」的事件。從這個角度看來,「我只想分享生活,怎麼會變這樣?」這句話背後,反映了怎樣的當代困境?

身為散文寫作者,蔣亞妮直言常被問到類似的問題:「散文書寫通常基於某一種真實性契約,或是一種真實情感契約,因此很容易被審問。我和許多散文作者朋友,其實都在不斷思考這個問題;有時甚至覺得,我們私下討論散文的時候,不是在討論文學創作,而很像是在討論家庭和親密關係,討論可不可以寫、該怎麼寫,以及怎樣藉由書寫來理解這些關係。」

蔣亞妮指出,近十多年來台灣散文寫作有一種現象:有些作家交出令人驚豔的作品後,就此消失了(不再出版);或有人發表了很精彩的單篇散文,卻沒有收入文集。「其實在這背後,有著很大的親密關係或傷害在其中。」她以同代作家楊婕為例。楊婕的上一本散文集《她們都是我的,前女友》於2019年出版,其後引起許多被書寫者在現實中回應、逼近,此後直至現在,楊婕再未出版新作。「散文書寫者所面臨的危機,除了寫得好不好,另外就是寫完以後,那些(被書寫的)人會不會出現?他們會對你做些什麼?會否間接或直接影響你的寫作?」

「我們常常以為只是書寫自己的生活,但當你寫到別人時,就不只是你自己的生活了。那該怎麼辦?」面對這個散文寫作的永恆問題,蔣亞妮悉數散文光譜中不同作家的對應方式:「有人像楊婕一樣,選擇比較直觀、比較『我』的書寫;也有人回到比較中性的角度,嘗試從對方立場出發;還有一種方式,是如同散文作家、精神科醫師阿布那樣,將人事物全都去識別化,以保證當個案閱讀這些作品的時候,不會覺得在寫自己。」

➤社會科學研究者:如何取捨,怎樣反思?

從事資訊社會學、科技與社會研究多年,曹家榮教授認為社會科學研究中的田野調查,其實與散文書寫也有許多相近之處,兩者都是從生活中擷取經驗和故事,並運用自己的語言將之轉化為文本。對研究者而言,在取材之後進行取捨,思考何者能夠分享,也是相當重要的工作。

「我常在課堂上跟同學說,當我們要利用他人經驗作為材料,進行研究跟書寫的時候,某種程度上就如同掌握了很強大的武器。你如何呈現這些材料,會產生很多影響,因此你敘述的故事跟經驗,能不能、或該不該把群體對象的身分識別出來,就變得很關鍵。」

曹家榮提醒,去識別化的確是一種方法,卻不是萬靈丹:「對有些人來說,那是一段很獨特的生命經驗,因此周遭朋友會很容易辨識出這段敘事。」儘管田野調查與散文書寫有所相似,但其中也有關鍵區別,那就是前者必須更嚴謹,不能有太多虛構或重組介入,因此研究者還需經歷艱難的取捨過程。

作為研究者、學術教育者,曹家榮深知書寫一段與他人有關的故事,背後需要多少倫理判斷和反思。然而,將視野轉換到社交平台上,一般大眾對於書寫他人的認知,必然有很大落差:「社群平台出現後,每個人都可以在平台上說一些事,而且是對不特定他人說。在這樣的時代,有個很大的議題,就是『到底能講什麼、講了之後會如何』。我們在做研究時,會取得當事人知情同意,且知道研究成果面對的受眾大概是誰,從而判斷如何掌握界線。然而在社群平台上,一般人不會特地問得同意,且平台上的讀者是不特定他人,不再是自己可以掌控的範圍。」

面對這一問題,曹家榮並未將責任歸咎於分享者,反而認為這是時代的兩難。他挪用哲學中的名句「當你手裡拿著錘子時,所有東西都像是釘子」,來解釋這個當代現象:「當你擁有工具,一些行動就會在不自覺中被觸發出來。社群媒體平台的出現,讓當代人需要共鳴、需要發洩的傾向被放大。而未經深思熟慮就去分享,也並非都是分享者的過錯,因為其中有非常複雜的交互作用。人們心理上的一些需求,也是被餵養或被勾引出來的。」

➤當隱私邊界開始鬆動

自部落格年代開始,就有不少網友習慣將生活點滴放上網誌,從而有意無意間揭露了自己的家庭或親密關係細節。近些年來,隨著電子產品的升級與普及,幾乎人人都有社群帳號,從「放閃」、「分手文」、「曬娃」到「曬阿公阿嬤」,人際關係很難避免受到社群媒體影響。社群平台如何改變了傳統親密關係、家庭內部關係?數位時代,公私領域的概念還適用嗎?

蔣亞妮坦言,自十多年前開始,就不再輕易將日常和家庭生活放上社群,正是因為看過社群時代下種種關係與信任破滅的血淚史:「在座各位,如果看到一則很私密的、罵別人的貼文,你第一時間會不會截圖?就算沒有分享給別人,你或許也會擔心對方刪除,而選擇先截圖保存下來。這些都是警鐘,是血淚教訓,可是大家依然在繼續。」

「筆是權杖,鍵盤是你發布召令的工具。」蔣亞妮感歎道:「每個人都會有這樣的過程吧,你可能會po(發佈貼文)你的小孩,或po一些未經同意的別人的事情。你可能覺得小孩沒有自主意識,但這其實就是一種權力關係。前陣子有一則歐美新聞,有位女生分享自己的創傷經驗,提到她的母親很喜歡在社群分享自己成長大小事,而有天她走在路上,被陌生人說:恭喜你月經來了。」

對於分享孩子成長這題,曹家榮深有感觸。身為父親、也是資訊平台研究者,曹家榮平時甚少貼出女兒的相片,有也只是遠遠拍到的身影,輔以文字講述親子趣事。即便如此,當他讀到社會心理學家卡斯凱特(Elaine Kasket)的《數位自我:從出生到登出人生,科技如何影響人格發展?》時,還是心有戚戚:「書裡談到太多東西,對於做資訊社會研究、又養小孩的學者來說,非常靈魂拷問。」

曹家榮舉例道,卡斯凱特在書中提起,他曾經問女兒是否介意照片被發佈出去,沒料到女兒竟答:你終於問我了,其實我不開心。卡斯凱特一開始非常驚訝,認為發佈相片只是讓親友知悉近況,但深入一層思考,才發現也許不只是這樣——「你其實也期待有人按讚,或是跟你說好棒棒。這就是所謂的『社交期貨』,就是在利用小孩賺取掌聲和回應。」

「讀到這裡,我十分焦慮——自己是不是也是這樣呢?其實這是很難的,很多家長一定都會否認這點。」曹家榮坦誠面對自己的內心,同時也思考觸發這些心理機制的外部原因:「社群平台機制是以演算法為核心運作,就是要透過各種方法,讓你對平台產生依附。因此,平台設計幾乎都採用行為主義心理學的做法,透過刺激、給予好處,讓人們自動繼續做這件事,從而形成回饋機制。」

「平台這個工具,其實一直在誘惑我們去做這些事情,而這些事也全都呼應了我們的心理需求。我們渴望有人聽自己講話,渴望有人給自己回應,因為這些都是現實生活中缺乏的。平台看到這一點,透過勾引模式,讓用戶產生多巴胺,從而感到愉悅。這與家長的原始動機、想要與親友分享小朋友的心情,其實並不矛盾,兩件事情是交織在一起的。」

與蔣亞妮一樣,曹家榮也看到了社群平台的隱憂:「從前到現在,人類有一套行為模式,就是根據情境定義來決定行動,簡而言之,就是我們會看場合做事情。情境定義有個很重要的條件,那就是公或私。可是社群媒體破壞這條界線。」從「無名小站」的上鎖相簿照片外流,到如今「限友」貼文被截圖傳播,無一不揭示公私界線正在失效:「可是直到今天,我們還是在重蹈覆轍,好像從來沒有學過教訓。那條界線在社群平台上,早就已經不是我們想像中的那樣牢固。」

➤受傷的書寫者,與(不存在的)真實

而在散文世界中,寫到自己的家庭也常有潛在危險。蔣亞妮分享了一則創傷經驗,關於書寫母親。

「我目前出過4本書,後面幾本書已經很少寫到家人了,是因為相比前任或同學,書寫家人的無法擺脫性是更致命的,因為他們如影隨形。」在早期散文中,蔣亞妮曾寫過一些關於母親的事情,對方看完後並無特別反應。直到多年後,在蔣亞妮結婚當日,陪同敬酒至新娘的同事桌時,母親彷彿醉了一般,向同事們說道:「她寫的我都不是真的喔。」這件事一度成為蔣亞妮心中的陰影。

事過境遷,在因緣際會下,蔣亞妮陸續採訪到一些作家與他們的家人,才發現:「只要是被寫到的人,往往都有抱怨,因為他就會覺得,不管你怎麼寫我,那都不是我。」

在散文集《我跟你說你不要跟別人說》中,蔣亞妮曾寫過一個故事,關於學生時期住宿在外,意外發現室友上鎖的網誌,裡面都在罵自己。「從那之後,我就意識到社群媒體的傷害性是非常強大的,且覆水難收。」

「我為何會在多年後重寫這個事件,並不是因為想要平反或復仇,而是我意識到了書寫者與被寫者的權力關係,我想試著用一種自己不再是想像般受害者的方式,重回現場,進入這一切。」蔣亞妮說:「後來我寫散文,有時會把一件事寫兩到三次,那是因為我必須不斷切換觀看它的視角,我必須檢視自己,檢視別人,回到現場,這是我能夠盡到的最大的倫理。」

而這也關乎如何思考「真實」。對蔣亞妮而言,真實是無法重現、甚至無法存在的,「記憶本來就不算數,你記下小孩長大的過程,可能跟他自己記的現場完全不一樣。用真實去批判散文書寫,我覺得這是個錯誤的焦點。我們更應關注的是作者有沒有想要譁眾取寵,有沒有情溢乎辭。」

對此,曹家榮也從社會科學角度提出補充:「亞妮媽媽在婚禮上的表達,其實是很正常的狀況。就像現在,各位在台下看著我的時候,腦海裡一定在描繪我現在的樣子;但我也可以保證,你轉述出去的形象,與我想像自己正在做的事情,兩者是完全不一樣的。這在社會科學裡就稱作視角差異。」

「真實其實不是我們想像的那麼客觀,而是有一個相互主觀的狀態。社會學常以舞台作為譬喻,在演出者與觀看者之間,都會有落差出現。從舞台角度,你永遠不會找到一個人『真正的樣子』。」在曹家榮看來,無論世界還是個人的真實性,都並非固定不動,而是在不同情境脈絡之下存在差異。對觀者而言,所謂真實,重點在於眼前所見的一致性。然而在社群媒體年代,隨著隱私界線打破、「肉搜」更容易發生,也讓原本的一致性更難以維持。

此外,另一個關於真實的問題,是這些分享是否出於虛構。隨著對按讚、分享、甚至更直接的利益勾連的追求,社群上出現一些分享個人經歷的文章,會被踢爆是「幻想文」,或是在真實呈現自己、與為了流量而添油加醋之間不斷徘徊:「回到剛才說的,這就與社群平台的運作機制有關。然而社會學常說現在是消費主義時代,很多讀者覺得不管是真的還是假的,好看就好,這也讓情況變得越來越複雜。」

➤我還可以書寫 / 分享日常嗎?

對於許多社交平台成癮用戶而言,無法po文或許意味著一部分生活的缺失。然而背負著眾多倫理與道德疑問,若只是想分享生活,還能怎麼做呢?

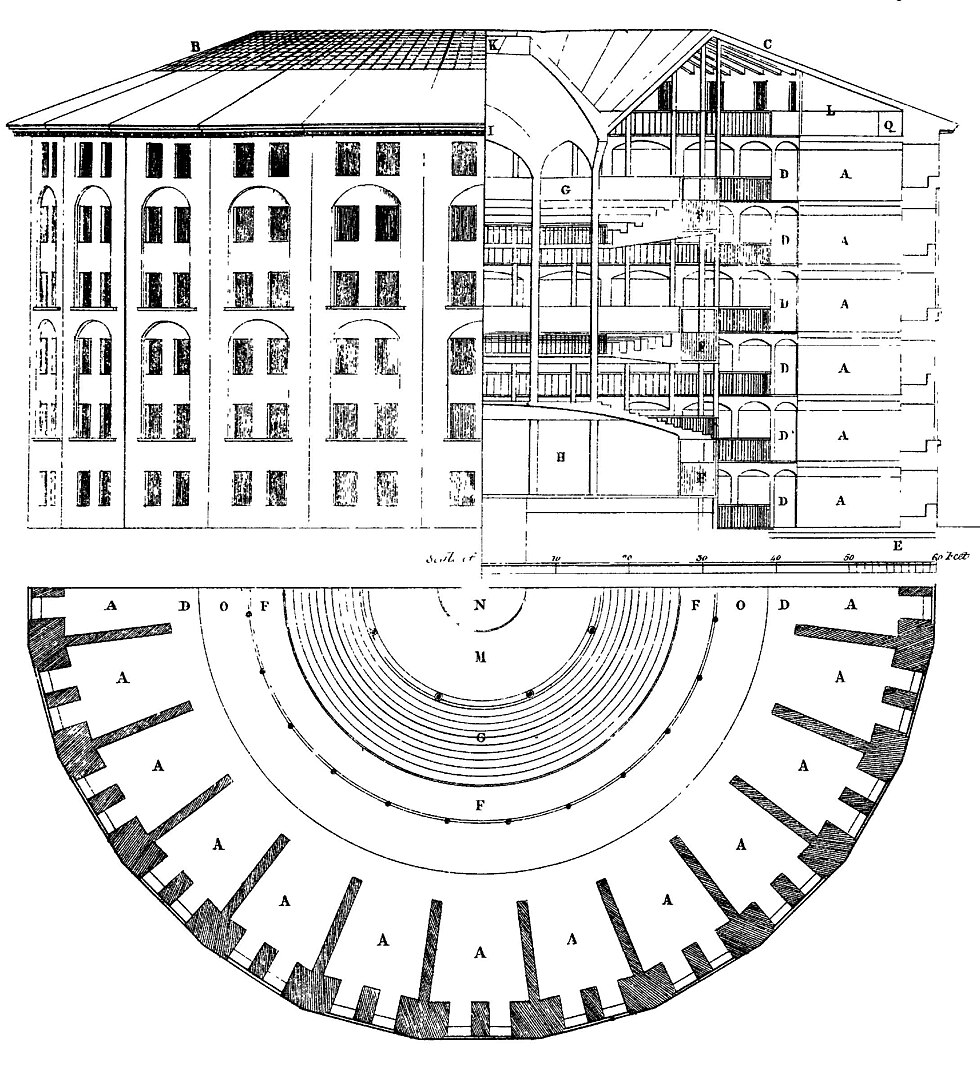

曹家榮藉由法國思想家傅柯(Michel Foucault)的「全景敞視建築」概念,向讀者們遞出一種思考方式。「全景敞視建築」有如圓形監獄,獄卒可以從中間的瞭望台看到所有人,也意味著日常生活中權力無所不在。而如今權力最好的運作模式,就是個人對自己的規訓。「儘管網路的原意是讓人自由,但不幸的是,我們必須把這種數位圓形監獄的概念放在腦袋裡,不停提醒自己,社群文章並非在寫出來後就此結束。」

1791年的圓形監獄藍圖。位於中心的監視人透過單邊透光的設計可以觀看到所有受監視者,而受監視者無法看到監視人,從而認為自己時刻受到監視,自我約束。

「數位資訊有三個特徵。首先是你發佈出來的東西,別人都可以找到、看到,這是可接取性、可侵入性。其次,你寫出來的東西是不會消失的。再者,它是全面的,各種材料都可以組合在一起,把寫作者『肉搜』出來。」曹家榮進而提醒道:「我們必須認知到,我們已經在數位圓形監獄之中,除非你不在乎後果,否則你就要去思考這件事。」

有別於社交平台上的貼文,散文的刊載與出版,意味著這些敘述將直面大眾。而在散文書寫中,常有刀光劍影,想要論斷輸贏。蔣亞妮就記得楊婕曾說過,寫散文於她而言,是與被書寫者的「恩斷義絕」。台灣歷史上也有數次散文論戰,不少作者捲入其中。

那麼,在文學創作時,是否有一種相對安全的書寫方式呢?「除了剛剛提到的,可以事先給書寫對象或編輯看過之外,還有另一種方法,這也是我自己幻想的書寫狀態。」蔣亞妮指出,目前在台灣,大家還是習慣以散文、小說、非虛構作為分類。然而近些年來,一種名為Auto Fiction的寫作體裁受到關注:「它有點類似導航,是跟隨作者自然而然流露。當世界對於Auto Fiction存有包容、理解與審美時,作者當然是安全的,這其實也是一種文學嶄新觀看方式。在奇異點來臨之前,我們可以挑戰的,就可不可以把虛構與寫實再往前推一點,作者會更安全一點,我們也許都可以走到更遠的地方。」

➤依然相信說故事的魔力

在活動尾聲,讀者提出疑問:「誠實地暴露自己的矛盾,會有意外的禮物,也會有意外的風險,若能持續地袒露自己,其中的動機是怎樣的?」

對於這一問題,蔣亞妮首先回應道:「我們不一定要很誠懇地揭露自己。世界上存在許多激進的人,也存在更純粹的書寫、情緒抒發,他們都很勇敢。也許他們一直活在後悔跟自毀當中,可是他們依然是成立。」

傾向袒露或封閉的任何一端,都並非蔣亞妮的選擇。她藉由曹家榮引述傅柯的概念,試圖討論一種平衡狀態:「如果有一天社群不把自己視為一個平台,而是能再負起一些責任,有倫理,去監督。然而監督和控管,也有可能造成更加封閉的監獄,因此這個尺度真的很難拿捏。」

既然社群分享或袒露的書寫危機重重,那為何還要繼續寫下去?「對我來說,唯一的原因就是,我認為傳播、書寫依然是可貴的,我依然相信說故事的魔力。不管這世界的傳播方式變成怎樣,大家都還是想聽故事的。」

曹家榮也以社會學家韋伯(Max Weber)的「清明」概念,回應了這一提問:「韋伯所說的清明,不是指中立,而是在談價值選擇。每個人都有價值選擇,而你要知道,你的價值選擇如何影響了你的思想、判斷跟行動。當你能夠透過釐清價值選擇,去釐清各種思想、言行、行動的時候,你就達到清明的狀態。」

曹家榮亦贊同故事的力量:「不管是學者也好,作家也好,如果放棄了書寫,其實對於整個世界是非常可惜的,因為產生的影響就有限。反過來說,如果有人濫用了書寫或說話的能力時,那也會變得非常可怕。」承接清明的概念,回應社群平台時代裡的種種問題與現象,曹家榮總結道:「不要欺騙自己說是價值中立,也不要欺騙任何人,你必須先坦承這件事,接下來才能做出行動。」●

Tags:

作家蔣亞妮(右)、世新大學社會心理學系副教授曹家榮

你有沒有這樣的經驗?聽完老闆發飆好鬱悶,到臉書發文求安慰,結果被截圖傳開去;在threads上分享爸媽嘮叨、小孩糗事,結果不小心「飄」得太遠,險些引發家庭危機⋯⋯「我只想分享生活,怎麼會變這樣?」這個看似非常個人的問題,卻暗藏著當代的群體困境。當私人不再私人,當社交平台讓個人生活從此展露無遺,我們該如何迎擊這些現象帶來的問題和難處?

Openbook閱讀誌於今夏舉辦「愛與傷的總和」系列活動,從不同角度探討家庭經驗與親密關係。9月20日,活動舉辦至第五場,邀請到作家蔣亞妮、世新大學社會心理學系副教授曹家榮,以「我只是想分享生活,怎麼變這樣?」為題,共同探索社群平台如何打破親密關係的既有界線,以及散文書寫中時常面臨的揭露倫理問題。

➤寫作者:可不可以寫,應該怎麼寫?

我們常看到的一些把個人的私密生活景況鉅細靡遺展露出來的貼文,結果引起紛爭,甚至造成「炎上」的事件。從這個角度看來,「我只想分享生活,怎麼會變這樣?」這句話背後,反映了怎樣的當代困境?

身為散文寫作者,蔣亞妮直言常被問到類似的問題:「散文書寫通常基於某一種真實性契約,或是一種真實情感契約,因此很容易被審問。我和許多散文作者朋友,其實都在不斷思考這個問題;有時甚至覺得,我們私下討論散文的時候,不是在討論文學創作,而很像是在討論家庭和親密關係,討論可不可以寫、該怎麼寫,以及怎樣藉由書寫來理解這些關係。」

蔣亞妮指出,近十多年來台灣散文寫作有一種現象:有些作家交出令人驚豔的作品後,就此消失了(不再出版);或有人發表了很精彩的單篇散文,卻沒有收入文集。「其實在這背後,有著很大的親密關係或傷害在其中。」她以同代作家楊婕為例。楊婕的上一本散文集《她們都是我的,前女友》於2019年出版,其後引起許多被書寫者在現實中回應、逼近,此後直至現在,楊婕再未出版新作。「散文書寫者所面臨的危機,除了寫得好不好,另外就是寫完以後,那些(被書寫的)人會不會出現?他們會對你做些什麼?會否間接或直接影響你的寫作?」

「我們常常以為只是書寫自己的生活,但當你寫到別人時,就不只是你自己的生活了。那該怎麼辦?」面對這個散文寫作的永恆問題,蔣亞妮悉數散文光譜中不同作家的對應方式:「有人像楊婕一樣,選擇比較直觀、比較『我』的書寫;也有人回到比較中性的角度,嘗試從對方立場出發;還有一種方式,是如同散文作家、精神科醫師阿布那樣,將人事物全都去識別化,以保證當個案閱讀這些作品的時候,不會覺得在寫自己。」

➤社會科學研究者:如何取捨,怎樣反思?

從事資訊社會學、科技與社會研究多年,曹家榮教授認為社會科學研究中的田野調查,其實與散文書寫也有許多相近之處,兩者都是從生活中擷取經驗和故事,並運用自己的語言將之轉化為文本。對研究者而言,在取材之後進行取捨,思考何者能夠分享,也是相當重要的工作。

「我常在課堂上跟同學說,當我們要利用他人經驗作為材料,進行研究跟書寫的時候,某種程度上就如同掌握了很強大的武器。你如何呈現這些材料,會產生很多影響,因此你敘述的故事跟經驗,能不能、或該不該把群體對象的身分識別出來,就變得很關鍵。」

曹家榮提醒,去識別化的確是一種方法,卻不是萬靈丹:「對有些人來說,那是一段很獨特的生命經驗,因此周遭朋友會很容易辨識出這段敘事。」儘管田野調查與散文書寫有所相似,但其中也有關鍵區別,那就是前者必須更嚴謹,不能有太多虛構或重組介入,因此研究者還需經歷艱難的取捨過程。

作為研究者、學術教育者,曹家榮深知書寫一段與他人有關的故事,背後需要多少倫理判斷和反思。然而,將視野轉換到社交平台上,一般大眾對於書寫他人的認知,必然有很大落差:「社群平台出現後,每個人都可以在平台上說一些事,而且是對不特定他人說。在這樣的時代,有個很大的議題,就是『到底能講什麼、講了之後會如何』。我們在做研究時,會取得當事人知情同意,且知道研究成果面對的受眾大概是誰,從而判斷如何掌握界線。然而在社群平台上,一般人不會特地問得同意,且平台上的讀者是不特定他人,不再是自己可以掌控的範圍。」

面對這一問題,曹家榮並未將責任歸咎於分享者,反而認為這是時代的兩難。他挪用哲學中的名句「當你手裡拿著錘子時,所有東西都像是釘子」,來解釋這個當代現象:「當你擁有工具,一些行動就會在不自覺中被觸發出來。社群媒體平台的出現,讓當代人需要共鳴、需要發洩的傾向被放大。而未經深思熟慮就去分享,也並非都是分享者的過錯,因為其中有非常複雜的交互作用。人們心理上的一些需求,也是被餵養或被勾引出來的。」

➤當隱私邊界開始鬆動

自部落格年代開始,就有不少網友習慣將生活點滴放上網誌,從而有意無意間揭露了自己的家庭或親密關係細節。近些年來,隨著電子產品的升級與普及,幾乎人人都有社群帳號,從「放閃」、「分手文」、「曬娃」到「曬阿公阿嬤」,人際關係很難避免受到社群媒體影響。社群平台如何改變了傳統親密關係、家庭內部關係?數位時代,公私領域的概念還適用嗎?

蔣亞妮坦言,自十多年前開始,就不再輕易將日常和家庭生活放上社群,正是因為看過社群時代下種種關係與信任破滅的血淚史:「在座各位,如果看到一則很私密的、罵別人的貼文,你第一時間會不會截圖?就算沒有分享給別人,你或許也會擔心對方刪除,而選擇先截圖保存下來。這些都是警鐘,是血淚教訓,可是大家依然在繼續。」

「筆是權杖,鍵盤是你發布召令的工具。」蔣亞妮感歎道:「每個人都會有這樣的過程吧,你可能會po(發佈貼文)你的小孩,或po一些未經同意的別人的事情。你可能覺得小孩沒有自主意識,但這其實就是一種權力關係。前陣子有一則歐美新聞,有位女生分享自己的創傷經驗,提到她的母親很喜歡在社群分享自己成長大小事,而有天她走在路上,被陌生人說:恭喜你月經來了。」

對於分享孩子成長這題,曹家榮深有感觸。身為父親、也是資訊平台研究者,曹家榮平時甚少貼出女兒的相片,有也只是遠遠拍到的身影,輔以文字講述親子趣事。即便如此,當他讀到社會心理學家卡斯凱特(Elaine Kasket)的《數位自我:從出生到登出人生,科技如何影響人格發展?》時,還是心有戚戚:「書裡談到太多東西,對於做資訊社會研究、又養小孩的學者來說,非常靈魂拷問。」

曹家榮舉例道,卡斯凱特在書中提起,他曾經問女兒是否介意照片被發佈出去,沒料到女兒竟答:你終於問我了,其實我不開心。卡斯凱特一開始非常驚訝,認為發佈相片只是讓親友知悉近況,但深入一層思考,才發現也許不只是這樣——「你其實也期待有人按讚,或是跟你說好棒棒。這就是所謂的『社交期貨』,就是在利用小孩賺取掌聲和回應。」

「讀到這裡,我十分焦慮——自己是不是也是這樣呢?其實這是很難的,很多家長一定都會否認這點。」曹家榮坦誠面對自己的內心,同時也思考觸發這些心理機制的外部原因:「社群平台機制是以演算法為核心運作,就是要透過各種方法,讓你對平台產生依附。因此,平台設計幾乎都採用行為主義心理學的做法,透過刺激、給予好處,讓人們自動繼續做這件事,從而形成回饋機制。」

「平台這個工具,其實一直在誘惑我們去做這些事情,而這些事也全都呼應了我們的心理需求。我們渴望有人聽自己講話,渴望有人給自己回應,因為這些都是現實生活中缺乏的。平台看到這一點,透過勾引模式,讓用戶產生多巴胺,從而感到愉悅。這與家長的原始動機、想要與親友分享小朋友的心情,其實並不矛盾,兩件事情是交織在一起的。」

與蔣亞妮一樣,曹家榮也看到了社群平台的隱憂:「從前到現在,人類有一套行為模式,就是根據情境定義來決定行動,簡而言之,就是我們會看場合做事情。情境定義有個很重要的條件,那就是公或私。可是社群媒體破壞這條界線。」從「無名小站」的上鎖相簿照片外流,到如今「限友」貼文被截圖傳播,無一不揭示公私界線正在失效:「可是直到今天,我們還是在重蹈覆轍,好像從來沒有學過教訓。那條界線在社群平台上,早就已經不是我們想像中的那樣牢固。」

➤受傷的書寫者,與(不存在的)真實

而在散文世界中,寫到自己的家庭也常有潛在危險。蔣亞妮分享了一則創傷經驗,關於書寫母親。

「我目前出過4本書,後面幾本書已經很少寫到家人了,是因為相比前任或同學,書寫家人的無法擺脫性是更致命的,因為他們如影隨形。」在早期散文中,蔣亞妮曾寫過一些關於母親的事情,對方看完後並無特別反應。直到多年後,在蔣亞妮結婚當日,陪同敬酒至新娘的同事桌時,母親彷彿醉了一般,向同事們說道:「她寫的我都不是真的喔。」這件事一度成為蔣亞妮心中的陰影。

事過境遷,在因緣際會下,蔣亞妮陸續採訪到一些作家與他們的家人,才發現:「只要是被寫到的人,往往都有抱怨,因為他就會覺得,不管你怎麼寫我,那都不是我。」

在散文集《我跟你說你不要跟別人說》中,蔣亞妮曾寫過一個故事,關於學生時期住宿在外,意外發現室友上鎖的網誌,裡面都在罵自己。「從那之後,我就意識到社群媒體的傷害性是非常強大的,且覆水難收。」

「我為何會在多年後重寫這個事件,並不是因為想要平反或復仇,而是我意識到了書寫者與被寫者的權力關係,我想試著用一種自己不再是想像般受害者的方式,重回現場,進入這一切。」蔣亞妮說:「後來我寫散文,有時會把一件事寫兩到三次,那是因為我必須不斷切換觀看它的視角,我必須檢視自己,檢視別人,回到現場,這是我能夠盡到的最大的倫理。」

而這也關乎如何思考「真實」。對蔣亞妮而言,真實是無法重現、甚至無法存在的,「記憶本來就不算數,你記下小孩長大的過程,可能跟他自己記的現場完全不一樣。用真實去批判散文書寫,我覺得這是個錯誤的焦點。我們更應關注的是作者有沒有想要譁眾取寵,有沒有情溢乎辭。」

對此,曹家榮也從社會科學角度提出補充:「亞妮媽媽在婚禮上的表達,其實是很正常的狀況。就像現在,各位在台下看著我的時候,腦海裡一定在描繪我現在的樣子;但我也可以保證,你轉述出去的形象,與我想像自己正在做的事情,兩者是完全不一樣的。這在社會科學裡就稱作視角差異。」

「真實其實不是我們想像的那麼客觀,而是有一個相互主觀的狀態。社會學常以舞台作為譬喻,在演出者與觀看者之間,都會有落差出現。從舞台角度,你永遠不會找到一個人『真正的樣子』。」在曹家榮看來,無論世界還是個人的真實性,都並非固定不動,而是在不同情境脈絡之下存在差異。對觀者而言,所謂真實,重點在於眼前所見的一致性。然而在社群媒體年代,隨著隱私界線打破、「肉搜」更容易發生,也讓原本的一致性更難以維持。

此外,另一個關於真實的問題,是這些分享是否出於虛構。隨著對按讚、分享、甚至更直接的利益勾連的追求,社群上出現一些分享個人經歷的文章,會被踢爆是「幻想文」,或是在真實呈現自己、與為了流量而添油加醋之間不斷徘徊:「回到剛才說的,這就與社群平台的運作機制有關。然而社會學常說現在是消費主義時代,很多讀者覺得不管是真的還是假的,好看就好,這也讓情況變得越來越複雜。」

➤我還可以書寫 / 分享日常嗎?

對於許多社交平台成癮用戶而言,無法po文或許意味著一部分生活的缺失。然而背負著眾多倫理與道德疑問,若只是想分享生活,還能怎麼做呢?

曹家榮藉由法國思想家傅柯(Michel Foucault)的「全景敞視建築」概念,向讀者們遞出一種思考方式。「全景敞視建築」有如圓形監獄,獄卒可以從中間的瞭望台看到所有人,也意味著日常生活中權力無所不在。而如今權力最好的運作模式,就是個人對自己的規訓。「儘管網路的原意是讓人自由,但不幸的是,我們必須把這種數位圓形監獄的概念放在腦袋裡,不停提醒自己,社群文章並非在寫出來後就此結束。」

「數位資訊有三個特徵。首先是你發佈出來的東西,別人都可以找到、看到,這是可接取性、可侵入性。其次,你寫出來的東西是不會消失的。再者,它是全面的,各種材料都可以組合在一起,把寫作者『肉搜』出來。」曹家榮進而提醒道:「我們必須認知到,我們已經在數位圓形監獄之中,除非你不在乎後果,否則你就要去思考這件事。」

有別於社交平台上的貼文,散文的刊載與出版,意味著這些敘述將直面大眾。而在散文書寫中,常有刀光劍影,想要論斷輸贏。蔣亞妮就記得楊婕曾說過,寫散文於她而言,是與被書寫者的「恩斷義絕」。台灣歷史上也有數次散文論戰,不少作者捲入其中。

那麼,在文學創作時,是否有一種相對安全的書寫方式呢?「除了剛剛提到的,可以事先給書寫對象或編輯看過之外,還有另一種方法,這也是我自己幻想的書寫狀態。」蔣亞妮指出,目前在台灣,大家還是習慣以散文、小說、非虛構作為分類。然而近些年來,一種名為Auto Fiction的寫作體裁受到關注:「它有點類似導航,是跟隨作者自然而然流露。當世界對於Auto Fiction存有包容、理解與審美時,作者當然是安全的,這其實也是一種文學嶄新觀看方式。在奇異點來臨之前,我們可以挑戰的,就可不可以把虛構與寫實再往前推一點,作者會更安全一點,我們也許都可以走到更遠的地方。」

➤依然相信說故事的魔力

在活動尾聲,讀者提出疑問:「誠實地暴露自己的矛盾,會有意外的禮物,也會有意外的風險,若能持續地袒露自己,其中的動機是怎樣的?」

對於這一問題,蔣亞妮首先回應道:「我們不一定要很誠懇地揭露自己。世界上存在許多激進的人,也存在更純粹的書寫、情緒抒發,他們都很勇敢。也許他們一直活在後悔跟自毀當中,可是他們依然是成立。」

傾向袒露或封閉的任何一端,都並非蔣亞妮的選擇。她藉由曹家榮引述傅柯的概念,試圖討論一種平衡狀態:「如果有一天社群不把自己視為一個平台,而是能再負起一些責任,有倫理,去監督。然而監督和控管,也有可能造成更加封閉的監獄,因此這個尺度真的很難拿捏。」

既然社群分享或袒露的書寫危機重重,那為何還要繼續寫下去?「對我來說,唯一的原因就是,我認為傳播、書寫依然是可貴的,我依然相信說故事的魔力。不管這世界的傳播方式變成怎樣,大家都還是想聽故事的。」

曹家榮也以社會學家韋伯(Max Weber)的「清明」概念,回應了這一提問:「韋伯所說的清明,不是指中立,而是在談價值選擇。每個人都有價值選擇,而你要知道,你的價值選擇如何影響了你的思想、判斷跟行動。當你能夠透過釐清價值選擇,去釐清各種思想、言行、行動的時候,你就達到清明的狀態。」

曹家榮亦贊同故事的力量:「不管是學者也好,作家也好,如果放棄了書寫,其實對於整個世界是非常可惜的,因為產生的影響就有限。反過來說,如果有人濫用了書寫或說話的能力時,那也會變得非常可怕。」承接清明的概念,回應社群平台時代裡的種種問題與現象,曹家榮總結道:「不要欺騙自己說是價值中立,也不要欺騙任何人,你必須先坦承這件事,接下來才能做出行動。」●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

【愛與傷的總和:難以袒露的家的故事】完整專題

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

延伸閱讀

愛與傷的總和》你長大了,不用再judge自己了——HOM、宜蘭談容貌焦慮與成長傷痕

「長這樣誰會喜歡啊。」那份與身體的緊張關係,不只是來自鏡子裡的自己,更來自親近之人的眼光與語言。當外貌成為被管教、被比較、被羞辱的焦點,... 閱讀更多

話題》成為好祖先的協定:談《雲端亡魂:往生者的數位個資與AI時代的生命思考》

數位時代人們的生活、工作、消費等許多行為都在網路發生,言語音容、思想情緒都會在雲端留下紀錄。一旦過世,這些虛擬空間中龐大的資料與檔案將如何處理?歸屬為何?... 閱讀更多

書評》追尋自由,跨越世代的愛與希望:評柳原漢雅《前往天堂樂園》(上)

編按:《林中祕族》、《渺小一生》作者柳原漢雅備受矚目的最新力作《前往天堂樂園》,繁體中文版即將在台上市。故事以三個世紀、三段殊異的美國經驗,... 閱讀更多