十幾年前,星野泰視創作了漫畫《デラシネマ》,書名前半部「デラシネ」為法語「無根之草(déraciné)」,後半部「シネマ」為「電影(cinema)」,「デラシネマ」是個合成詞,中文譯為《電影浮沉錄》,直指本作的故事主軸──1950年代日本電影界的光影沉浮。

《電影浮沉錄》畫面上,分鏡嚴密而暢達,人物肌理精準、動作流暢,背景細緻,網點與效果線運用嫻熟,整體畫風嚴謹寫實又不失靈動。劇情上,路數跌宕且韻味繚繞,人物深具魅力又飽含思辨,每冊內封和後記都收錄取材過程、考據扎實,作者似乎企圖像時代劇般,鋪展出波瀾壯闊的日本電影史。

不過,這部漫畫不僅在台灣銷量不佳而斷尾於第6集,在日本更因人氣不足而腰斬於第8集。8集想必無法完滿作者的原始藍圖,實在遺憾。

即便如此,我認為台灣代理的前6集,仍是近乎零死角的上乘之作,值得細品。

➤從挫敗者切入日本電影新浪潮漫畫

本作從接連的「挫敗」起頭。昭和28年(1952年),剛入職日本映畫公司的兩位主角──助導風間俊一郎跟演員工藤武晴,嚮往逼真的表演,不滿當時時代劇流行歌舞伎般的武打套路,亟欲以仿真佈景和血性武打在幻麗的主流中攻頂,但初次衝撞體制便鎩羽而歸,他們忽略了現實的需求——

儘管距離戰爭結束已經過了8年,但大家仍在貧困中掙扎。為了糊一口飯,每個人都汗流浹背、拼死拼活地工作,這就是『現實』!人們是為了忘記這個現實,才進電影院觀賞霎時的美夢。

唯有鏡花水月才能滋潤枯涸的心。

兩人於是收斂鋒芒、懷揣初衷地修習。接著劇情便延伸向另外兩位挫敗者——因戰時空窗期而沒落的演員加倉井千鶴,及苦熬數年卻只能墊檔的師岡導演,絕望的兩人均試圖在現實的高牆上扒下不甘的爪痕。

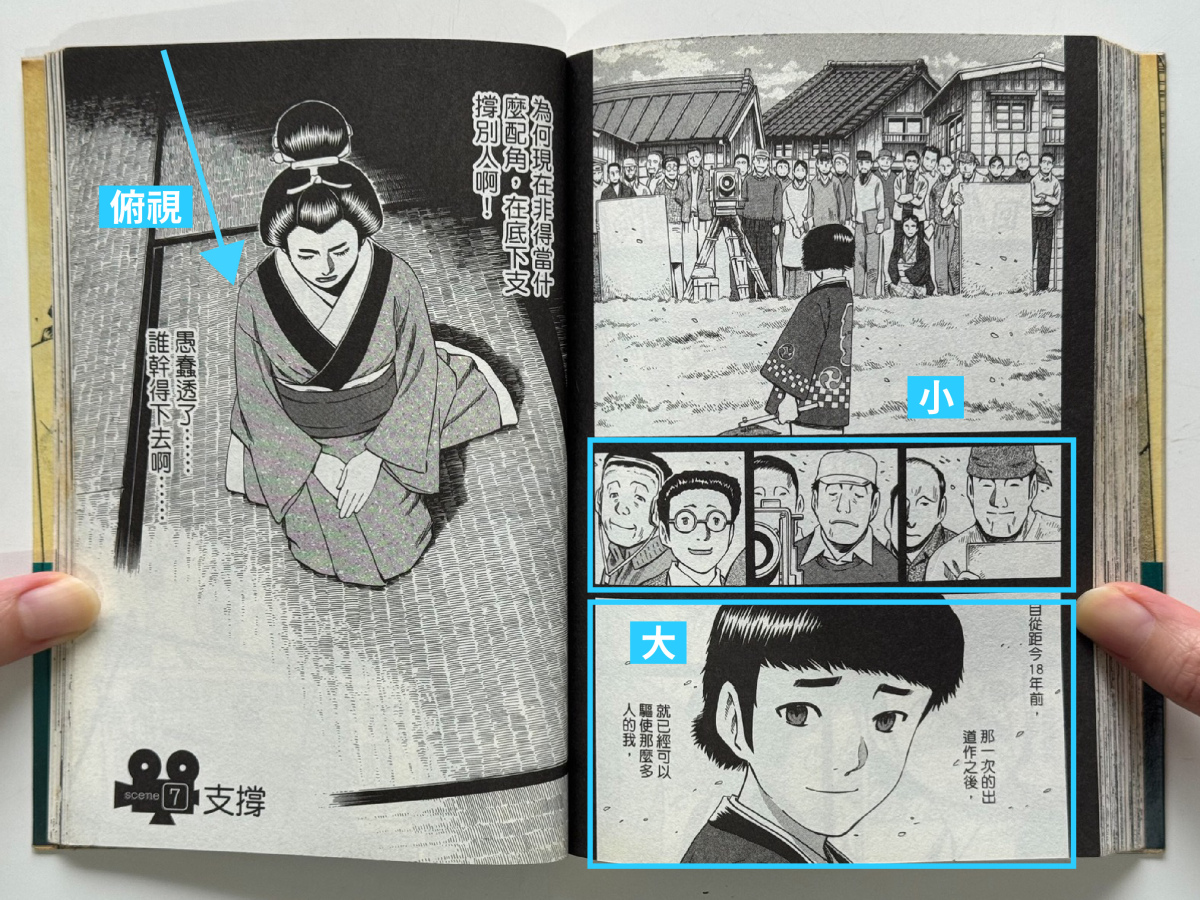

我很喜歡第1集的5到7回,描述千鶴因心如死水而難以入戲,在眾人默默守候與主角俊一郎的應變下,才復甦了戲魂。這三回實際僅推移了一天的時間,但在綿密的切格間,迭替現時與回憶、川流群眾感慨,並隨著人物奔走而多次轉場,一天內便橫跨出18年的惆悵。

➤無聲切格,懸念與在回憶中推進故事

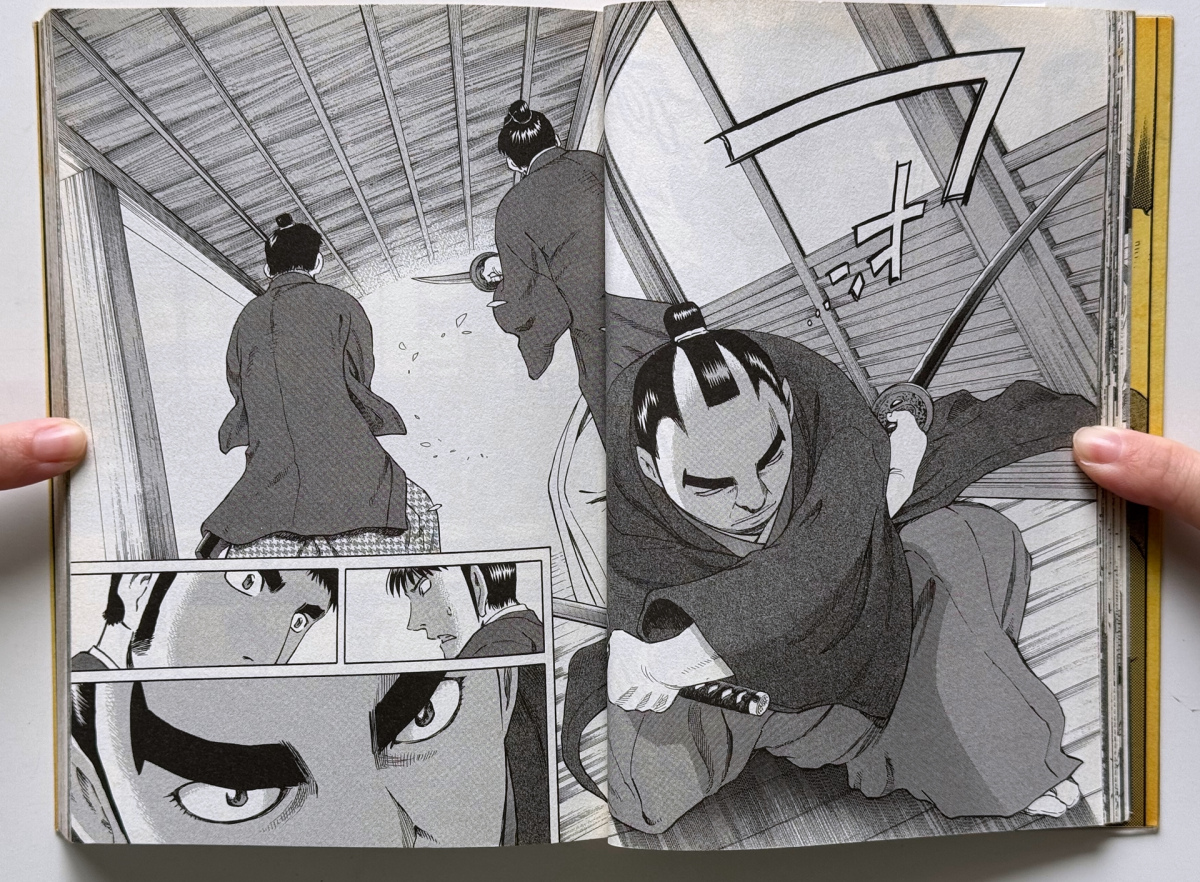

尤以第6回尾聲到第7回完結特別動人,第6回原本死灰的千鶴突然情感噴湧,在眾人的驚詫中懸念收尾。第7回開頭也無解釋,反倒先回溯18年前拍攝〈山之祭典〉時,童星千鶴回眸看著在背後支援的眾人,第164頁的分鏡,於中間滑過一排幕後人員的面容,底格是小千鶴的特寫,以平視綻放略感壓力卻盈溢星光的笑容。下一頁拉回現時,用整面俯視飾演喪子之母、淪為配角的千鶴,被俯角壓得身形佝僂、眉目低垂,佐以背景光影及啐罵獨白,整頁抑著憤懣。

翻攝自《電影浮沉錄》(東立)

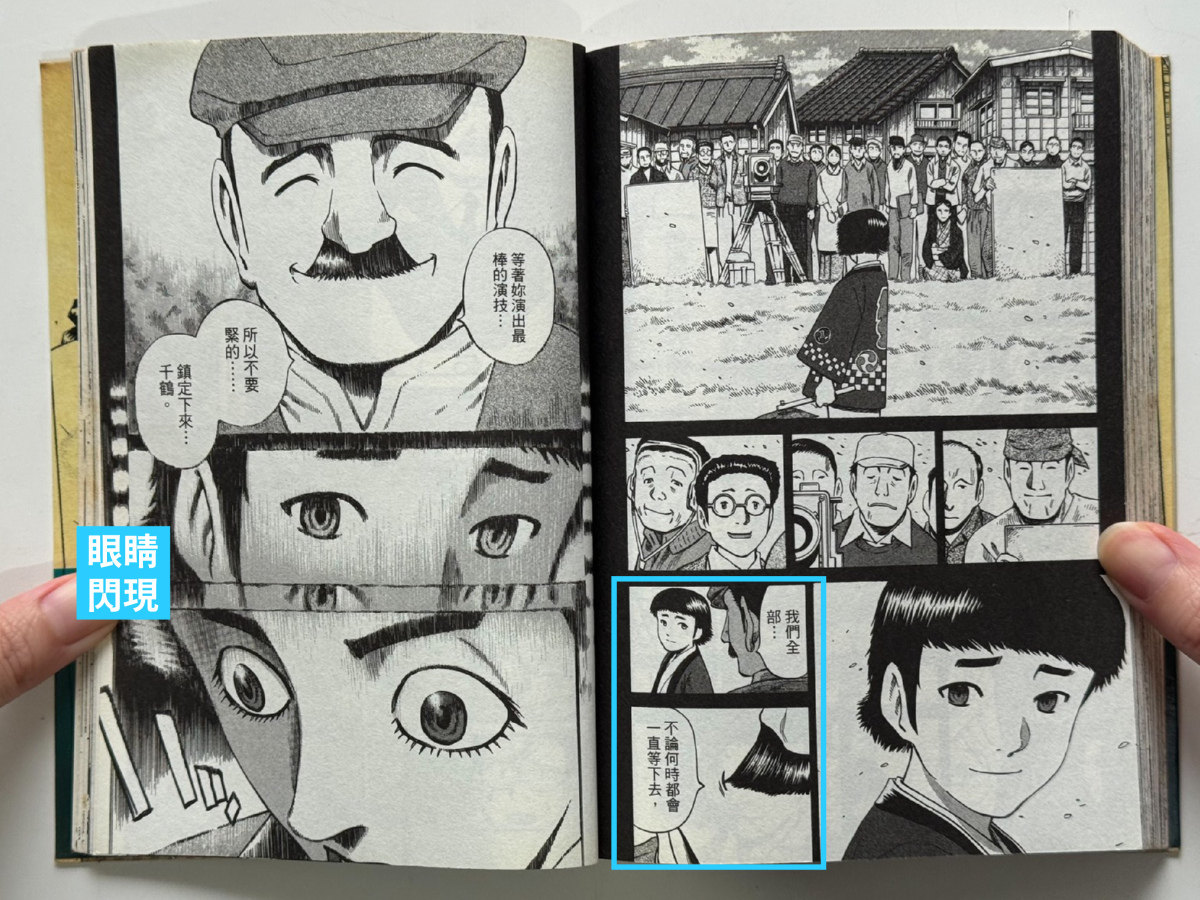

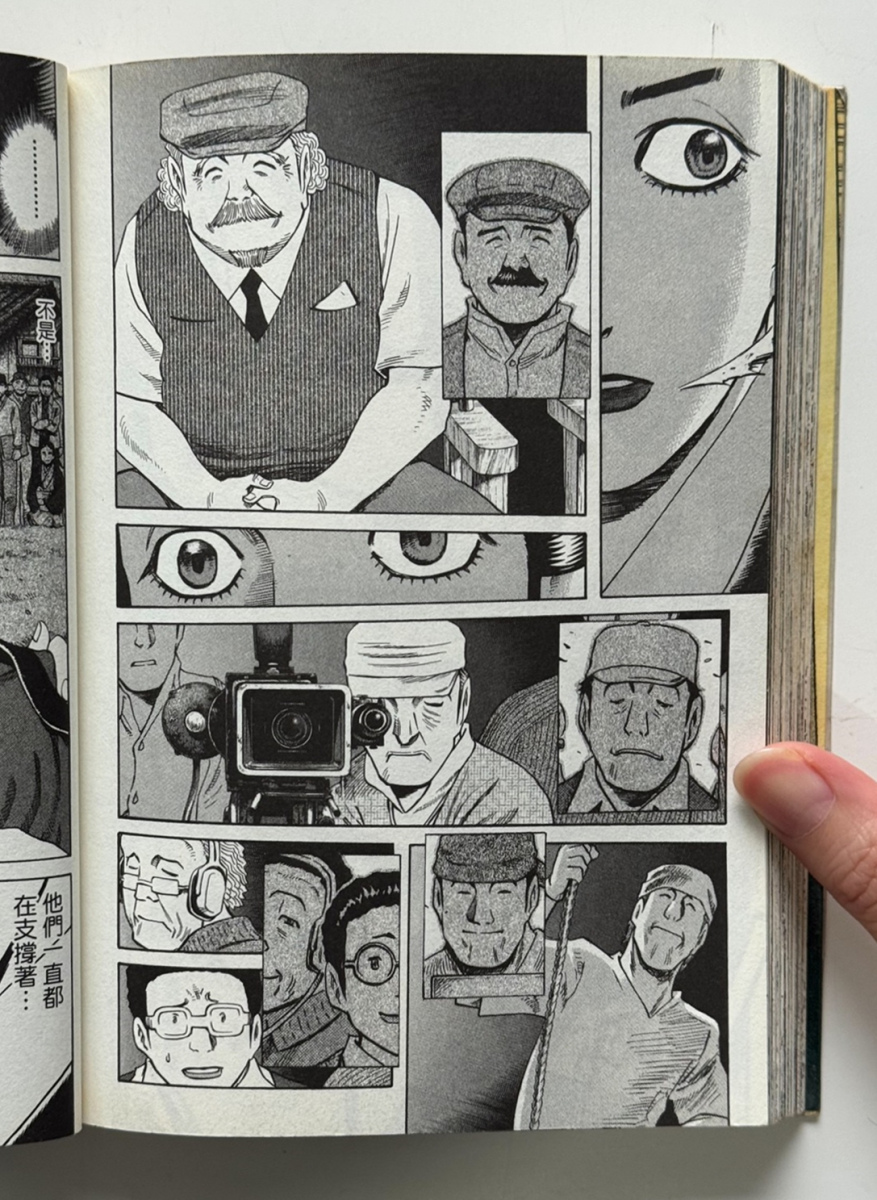

然而當千鶴發現眼前俊一郎準備的陳舊童玩,是〈山之祭典〉的道具時,回憶激湧,第172頁的回眸場景照搬前述分鏡,再壓縮底格小千鶴的特寫,騰出兩小格為下一頁笹木導演的鼓舞蓄力,至此削弱了明星光環、變焦於幕後。接著以本作慣用「眼睛閃現來遞轉時序」的手法重回現實。

翻攝自《電影浮沉錄》(東立)

第174頁切作無聲的11格,眼眸流轉間,穿插幕後人員的今昔對比,眾人的舊影也擷自第164頁,多年的堅守因再三顯影而益發深刻。如此高密度的無聲切格,將掃視與萬念擰於轉瞬之間,是本作中我最鍾愛的一頁。

翻攝自《電影浮沉錄》(東立)

千鶴終於意識到縱使星光不再,眾人依舊掛念著她,因而流下弔念初心的淚,就此紓落了上一回結尾的懸念。

令當回收步於一團疑雲前,下一回則跳躍到比上一回結尾更早的時間點,再逐步出清晰的故事脈絡,以穿透上一回的疑雲,是本作常用的編劇手法。

➤爬滿了蚤子的華美的袍,不瘋魔不成活的電影人

如一襲華袍的電影圈,皺褶中蝨蚤掙扎,千鶴篇章具體而微了業界無奈,但該篇也肯定了主角對逼真的堅持,正是那毫不絢麗的舊物撩起似水追憶,溶蝕了長年塊壘。

隨後,主角也接觸到電影圈的光亮面,即便如此,角色間總有著隱約的沉浮對位與光影相映。有裹足於無聲電影的老戲骨,就有登頂後仍嘗試革新的大明星;有被發配三流劇本的師岡助導,就有自由實踐創想的高羽導演;有落魄的加倉井千鶴,就有璀璨的生方朋子。而朋子的光芒,又不離導演慾望的凝視。

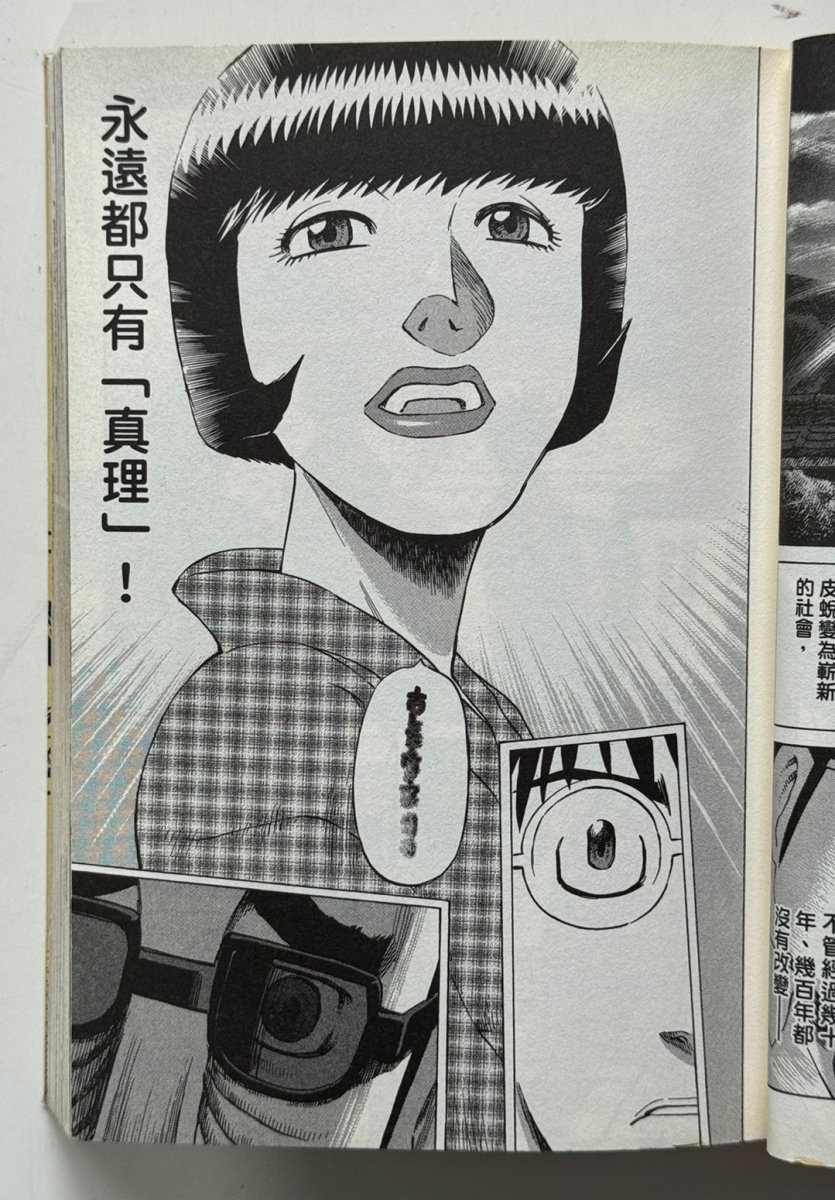

森島導演墨鏡下那黑洞洞的瞳孔,連通慾望的無底洞,為了追求官能的極致,導演不斷駁回朋子的演技,使劇組籠罩於冷冽的烏雲中,朋子得一遍遍砸碎表淺的面具直至心力交瘁,最後破繭而出、裂解導演高壓的,方為光芒萬丈的真我。

有趣的是,朋子被激出演技極限的兩次拍攝,其一恰逢落雷、其二為旭日初探,都是長夜褪去之際,隱隱呼應著演員與導演的光影拉鋸。第二次極限的發揮,畫面以微仰角垂落朋子身姿,晨曦向前牽絲,反覆打磨的台詞狹在衣領間,卻好似被強光蒸騰而模糊不清,作者抹糊文字,以傳達演員打破自我框架,囁出不被語言侷限、超凡的真理。

翻攝自《電影浮沉錄》(東立)

森島導演膨脹的慾望不斷壓迫他人,只為榨出入骨的真。不瘋魔不成活,是本作佼佼者自身常見的光影拉扯。像是幕前昂揚、前途光明的巨星,在戲路上追求登峰造極時,都仿若獨行於漆黑的未踏之境,稍一不慎便墜入淵藪、身心俱毀。國民女演員生方朋子是如此,捨棄梨園世家的市岡光春亦如此,時代劇頂點的市岡歌藏更是如此。

➤動靜切換的時間差,高速與鬆弛的張力

本作描繪的1950年代是時代劇的巔峰期,書中於是塑造了超級武打巨星市岡歌藏。由於開頭主角貶抑絢麗武打,容易令人誤以為圓呼呼的歌藏是紙老虎。隨著劇情推進,才能體察歌藏壓抑實力保全配角的體貼,犯險突破自我的強勁,接納新事物的大度。即便造型近似相撲選手而非日漫強者常見的酷帥形象,但經過透徹多面的描摹,歌藏儼然就是本作的演員頂峰,也是另一位主角武晴的目標。武晴有厚實的武打實力,從挨刀配角發跡,參與了多場武打戲。作者巧妙利用動靜切換所造成的時間差,蓄積武打的緊迫感與爆發性,以下為我特別欣賞的兩段編排──

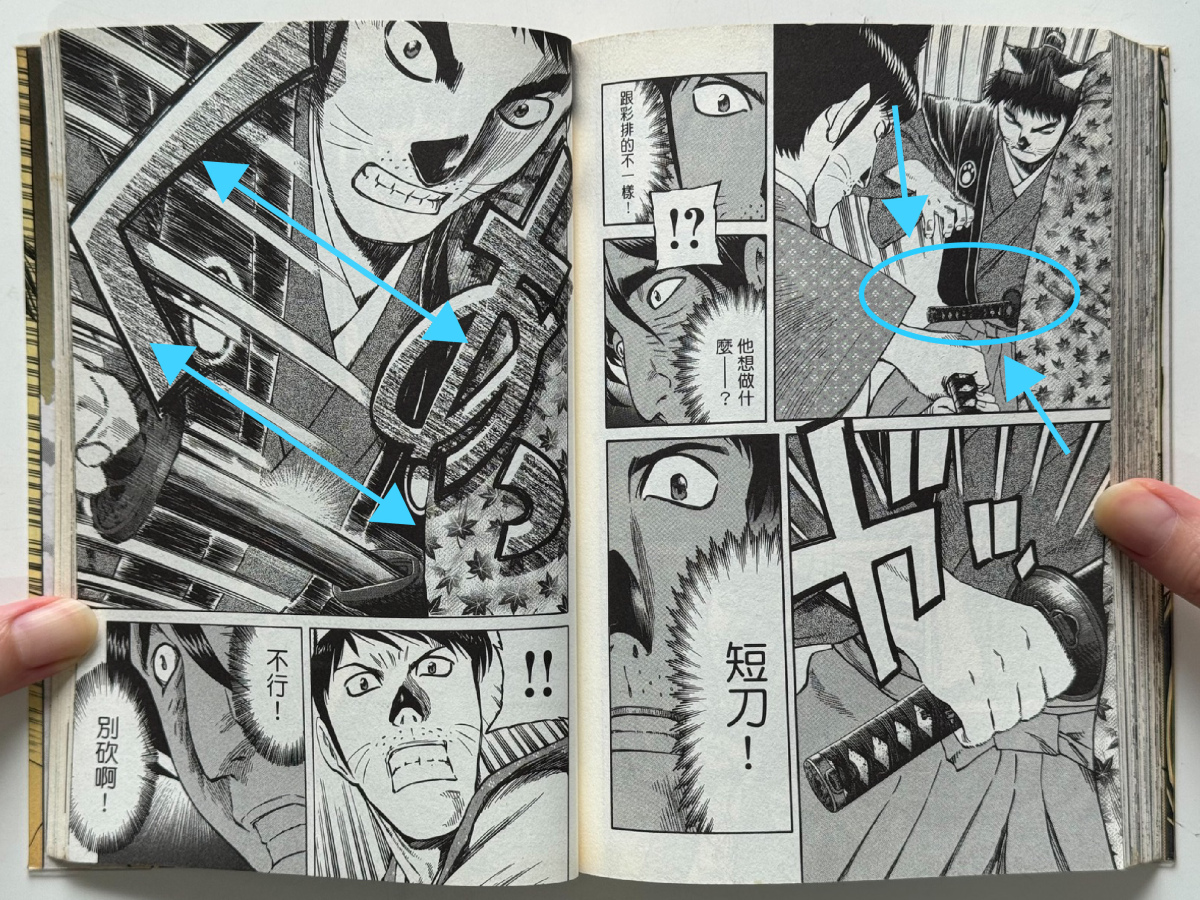

其一,為第2集英雄救美的拍攝。第178頁右上角第1格,透過演員奧村揮刀的肩,襯出將拔出腰刀的武晴,刀在畫格下半,塞於奧村揮砍的手和武晴下探的手之間,兩手迅猛拉近,佐以背景下墜的速度弧線,刀成了被急遽壓迫空間中的焦點。左半部作者穿插人物心聲,靜止的面容皆壓上深色網點,營造出抽離高速現實的真空。

翻攝自《電影浮沉錄》(東立)

第179頁,迫近特寫武晴向左上抽刀,抽出的刃部夾在巨大Q彈的狀聲詞「く」和「あっ」間,狹促出爆發的勢頭,時間高速回流,旁人的驚懼渲染出「來不及」的緊張感,一翻頁,巨大方正的狀聲詞「ヒ」隨著劈刀砸落武晴,斬斷前頁左上衝之勢。

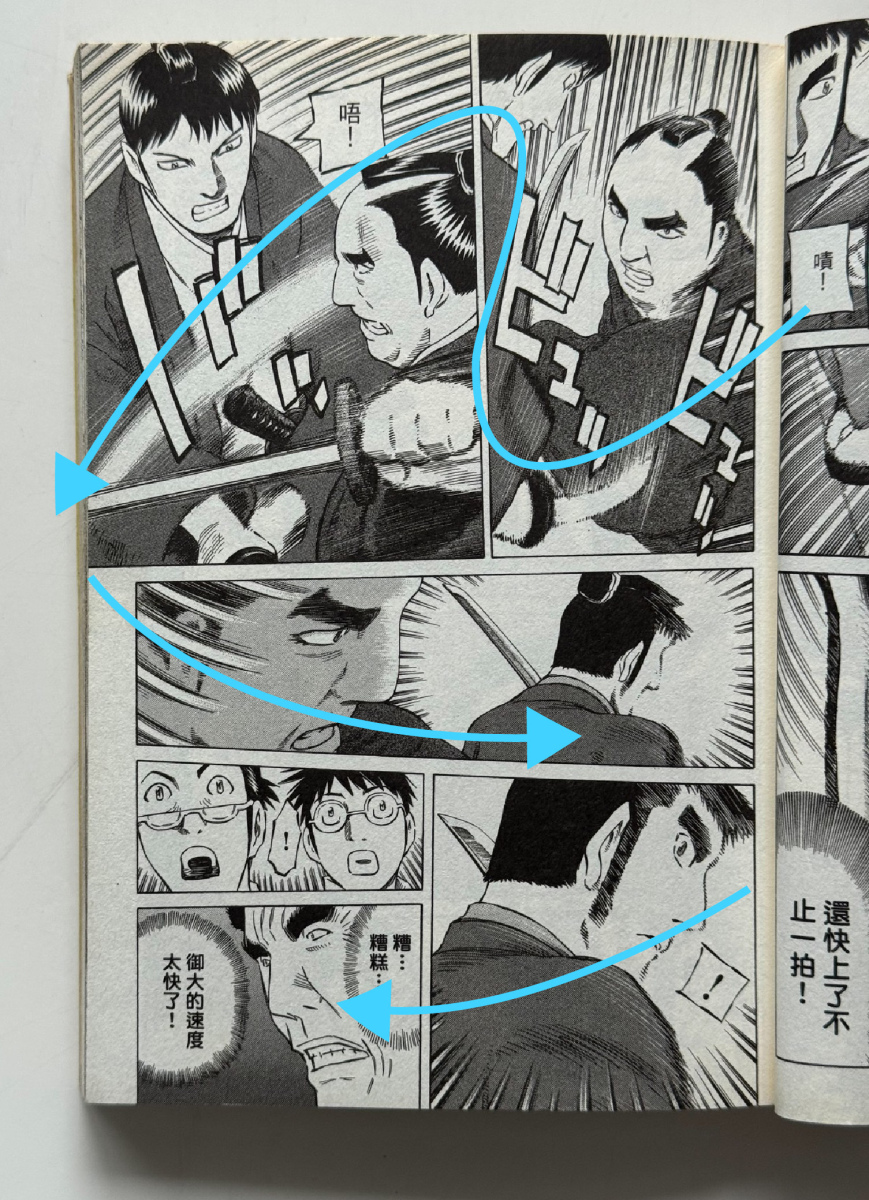

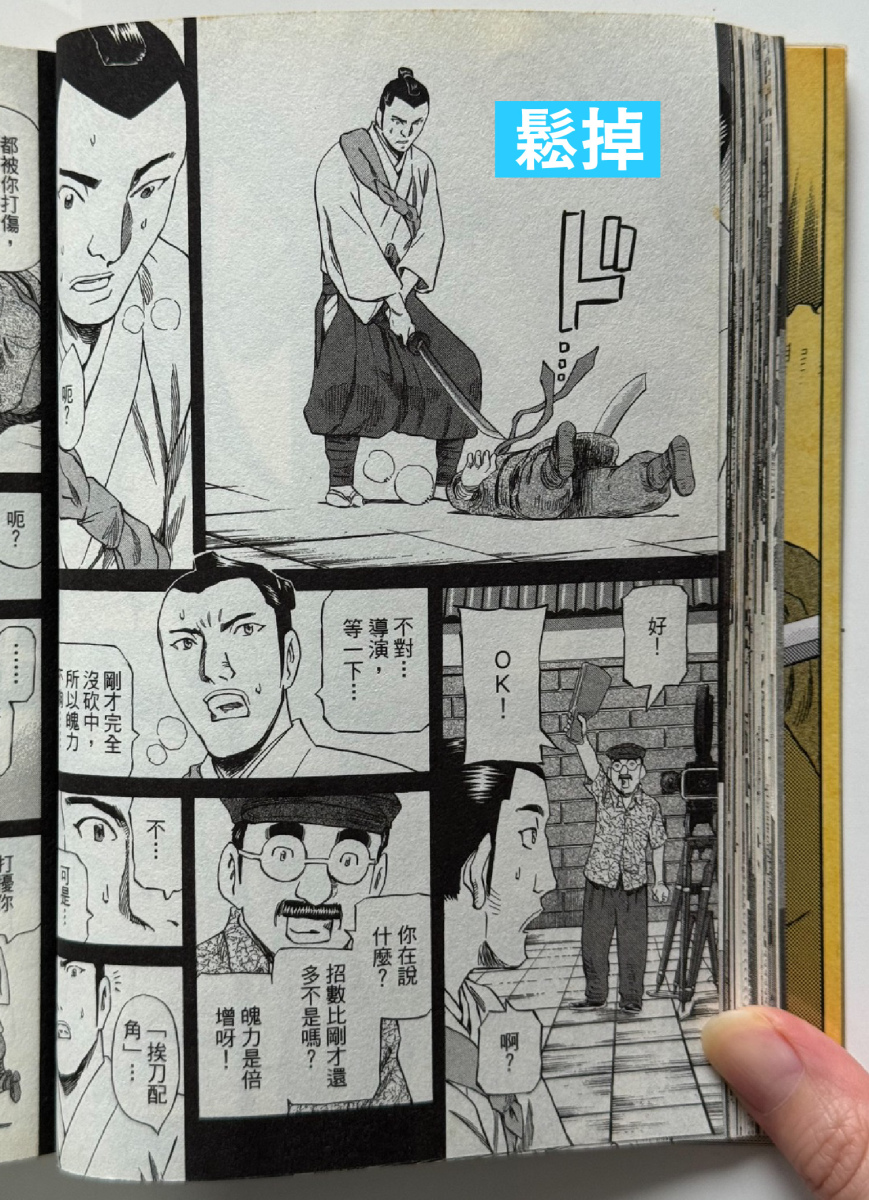

其二,為第4集歌藏對決反派的戲份。第33頁,整頁充滿速度線和動作殘像,並透過揮刀、回首和台詞使視線蛇過每格,更加暢達了高速的節奏。

翻攝自《電影浮沉錄》(東立)

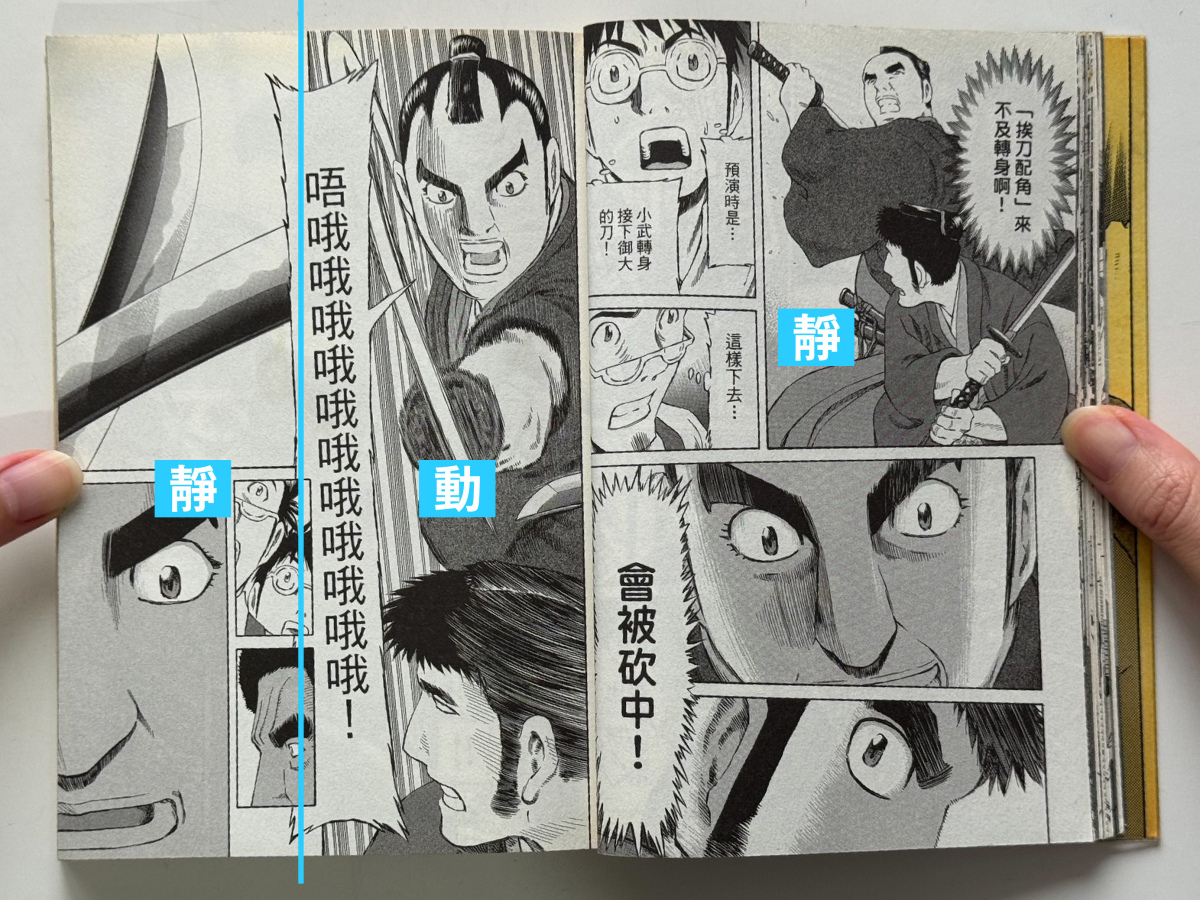

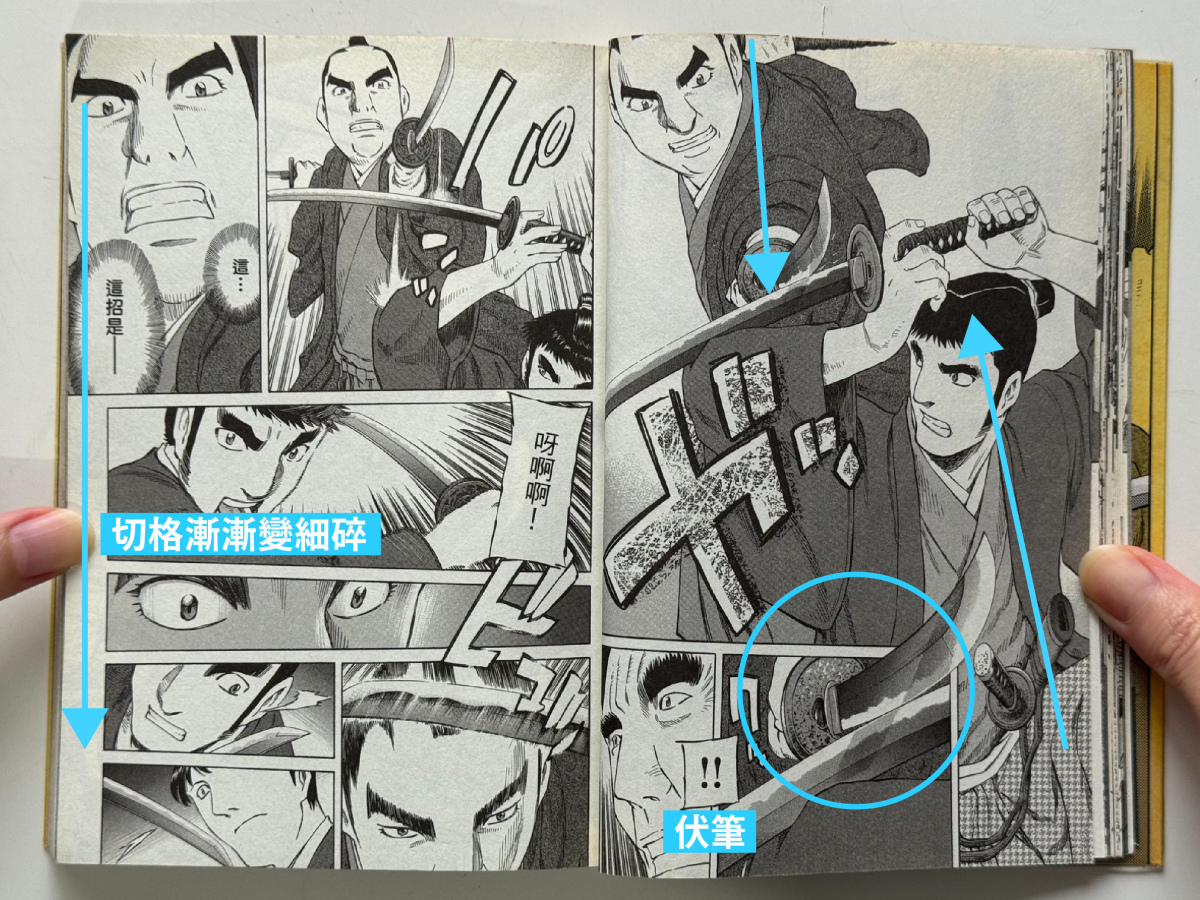

第34頁,卻打住了歌藏和武晴的對峙,在止息間塞入眾人心聲與追視。第35頁,直切成右動左靜 兩半,右半歌藏開劈、武晴狀似閃避不及,一轉到左上角,赫然是刀鋒相交前的停格,左下角則掃過眾人的凝視。一翻面,以大格刻畫武晴背後接刀,下方狹長地以破格特寫兩刃交鋒,旁搭一臉驚詫的武術指導,現露貓膩。在魄力壓頂的大格下橫亙這兩小格,不僅見縫插針地埋伏筆,更延存了電光火石的張力。

翻攝自《電影浮沉錄》(東立)

第37頁,分格向下逐漸 細瑣、壓縮,一翻面就瞬間釋放,以跨頁呈現令人屏息的最後一擊。

翻攝自《電影浮沉錄》(東立)

翻攝自《電影浮沉錄》(東立)

➤戰時戲內戲外的俠義:滿州電影與滿州國的返國者

下戲後,武晴提及自己過往的武術指導,即為歌藏的舊識——伊達源八。

當時日本為了宣揚國力,在滿州成立映畫協會。今敏〈千年女優〉中,女主角千代子就曾前往滿洲拍攝愛國電影。本作的伊達源八則是派駐滿洲而殞落的挨刀演員,他的出場,映現了滿洲電影這獨特的時代切片,更將戲裡的俠義落實於戲外。

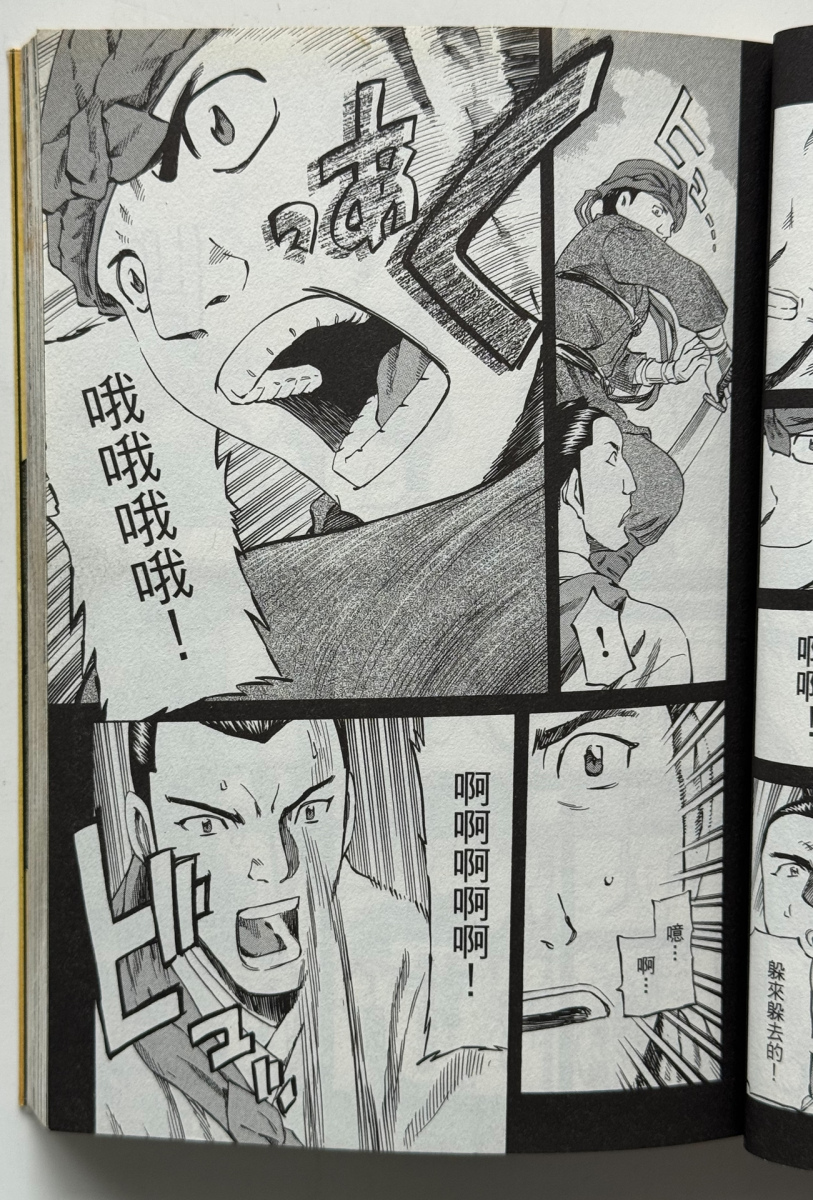

第4集,源八代替受傷的中國臨演,對戲囂張的日本演員。源八先矯健跑位捉弄對方,第61頁,突然配上密集的速度線和蹦彈的狀聲詞,大格特寫源八吶喊、日本演員慌亂揮刀,格與格間眼看要爆出花火,一翻頁,卻是日本演員呆視著鬆軟趴地的源八,以柔克剛令氛圍瞬間輕盈。

翻攝自《電影浮沉錄》(東立)

翻攝自《電影浮沉錄》(東立)

即便只是一閃而過的仗義鏡頭,在觀眾眼底,卻沉澱了無盡的柔情。而本作的兩位主角也是在滿洲長大的「返國者」,漂泊的境遇呼應書名「デラシネ」(déraciné 無根之草),那是戰時獨有的悲愁。

➤電影人眾生相

本作後段,出現了改革者上条尚弓,她察覺社會氛圍的轉變,想拔擢新人、投資現代劇。《她殺了時代・重訪日本電影新浪潮》(一人)對這段歷史如此描述:「1960年代的日本電影界(嚴格來說應該是從1950年代後半開始),一些大的電影公司面對年輕一輩導演在創作自主上的堅持、市場需求的轉變,加上電視產業興起帶來的威脅,已然逐漸失去戰前的霸氣和強勢主導,從善如流投年輕人所好,不再以時代劇或效忠國族的嚴肅戲劇為尊,轉而拍攝以輕鬆、娛樂路線為主的電影。」

從1950年代末開始的電影轉變,被稱作「日本電影新浪潮」。可以想見,主角將在「日本電影新浪潮」中大展身手,但很可惜本作不久就腰斬了。即便如此,回顧本作中聚光燈下的明星、手握主導權的導演,抑或串場的萬年綠葉、幕後調度的匠人,作者都毫不馬虎地著墨,令小人物間交磨出點點燐光,映像成大時代的輝煌。

既深且廣的昭和映畫眾生相,都將成為主角逐夢路上的道標,畢竟兩人所愛的,便是不斷追尋的自己。

我認為製作電影,必須讓人感受身臨其境般、既非虛假也非幻夢的逼真感才行!就算不是現在,但有那種必要性的時代,遲早會來臨。●

Tags:

十幾年前,星野泰視創作了漫畫《デラシネマ》,書名前半部「デラシネ」為法語「無根之草(déraciné)」,後半部「シネマ」為「電影(cinema)」,「デラシネマ」是個合成詞,中文譯為《電影浮沉錄》,直指本作的故事主軸──1950年代日本電影界的光影沉浮。

《電影浮沉錄》畫面上,分鏡嚴密而暢達,人物肌理精準、動作流暢,背景細緻,網點與效果線運用嫻熟,整體畫風嚴謹寫實又不失靈動。劇情上,路數跌宕且韻味繚繞,人物深具魅力又飽含思辨,每冊內封和後記都收錄取材過程、考據扎實,作者似乎企圖像時代劇般,鋪展出波瀾壯闊的日本電影史。

不過,這部漫畫不僅在台灣銷量不佳而斷尾於第6集,在日本更因人氣不足而腰斬於第8集。8集想必無法完滿作者的原始藍圖,實在遺憾。

即便如此,我認為台灣代理的前6集,仍是近乎零死角的上乘之作,值得細品。

➤從挫敗者切入日本電影新浪潮漫畫

本作從接連的「挫敗」起頭。昭和28年(1952年),剛入職日本映畫公司的兩位主角──助導風間俊一郎跟演員工藤武晴,嚮往逼真的表演,不滿當時時代劇流行歌舞伎般的武打套路,亟欲以仿真佈景和血性武打在幻麗的主流中攻頂,但初次衝撞體制便鎩羽而歸,他們忽略了現實的需求——

唯有鏡花水月才能滋潤枯涸的心。

兩人於是收斂鋒芒、懷揣初衷地修習。接著劇情便延伸向另外兩位挫敗者——因戰時空窗期而沒落的演員加倉井千鶴,及苦熬數年卻只能墊檔的師岡導演,絕望的兩人均試圖在現實的高牆上扒下不甘的爪痕。

我很喜歡第1集的5到7回,描述千鶴因心如死水而難以入戲,在眾人默默守候與主角俊一郎的應變下,才復甦了戲魂。這三回實際僅推移了一天的時間,但在綿密的切格間,迭替現時與回憶、川流群眾感慨,並隨著人物奔走而多次轉場,一天內便橫跨出18年的惆悵。

➤無聲切格,懸念與在回憶中推進故事

尤以第6回尾聲到第7回完結特別動人,第6回原本死灰的千鶴突然情感噴湧,在眾人的驚詫中懸念收尾。第7回開頭也無解釋,反倒先回溯18年前拍攝〈山之祭典〉時,童星千鶴回眸看著在背後支援的眾人,第164頁的分鏡,於中間滑過一排幕後人員的面容,底格是小千鶴的特寫,以平視綻放略感壓力卻盈溢星光的笑容。下一頁拉回現時,用整面俯視飾演喪子之母、淪為配角的千鶴,被俯角壓得身形佝僂、眉目低垂,佐以背景光影及啐罵獨白,整頁抑著憤懣。

然而當千鶴發現眼前俊一郎準備的陳舊童玩,是〈山之祭典〉的道具時,回憶激湧,第172頁的回眸場景照搬前述分鏡,再壓縮底格小千鶴的特寫,騰出兩小格為下一頁笹木導演的鼓舞蓄力,至此削弱了明星光環、變焦於幕後。接著以本作慣用「眼睛閃現來遞轉時序」的手法重回現實。

第174頁切作無聲的11格,眼眸流轉間,穿插幕後人員的今昔對比,眾人的舊影也擷自第164頁,多年的堅守因再三顯影而益發深刻。如此高密度的無聲切格,將掃視與萬念擰於轉瞬之間,是本作中我最鍾愛的一頁。

千鶴終於意識到縱使星光不再,眾人依舊掛念著她,因而流下弔念初心的淚,就此紓落了上一回結尾的懸念。

令當回收步於一團疑雲前,下一回則跳躍到比上一回結尾更早的時間點,再逐步出清晰的故事脈絡,以穿透上一回的疑雲,是本作常用的編劇手法。

➤爬滿了蚤子的華美的袍,不瘋魔不成活的電影人

如一襲華袍的電影圈,皺褶中蝨蚤掙扎,千鶴篇章具體而微了業界無奈,但該篇也肯定了主角對逼真的堅持,正是那毫不絢麗的舊物撩起似水追憶,溶蝕了長年塊壘。

隨後,主角也接觸到電影圈的光亮面,即便如此,角色間總有著隱約的沉浮對位與光影相映。有裹足於無聲電影的老戲骨,就有登頂後仍嘗試革新的大明星;有被發配三流劇本的師岡助導,就有自由實踐創想的高羽導演;有落魄的加倉井千鶴,就有璀璨的生方朋子。而朋子的光芒,又不離導演慾望的凝視。

森島導演墨鏡下那黑洞洞的瞳孔,連通慾望的無底洞,為了追求官能的極致,導演不斷駁回朋子的演技,使劇組籠罩於冷冽的烏雲中,朋子得一遍遍砸碎表淺的面具直至心力交瘁,最後破繭而出、裂解導演高壓的,方為光芒萬丈的真我。

有趣的是,朋子被激出演技極限的兩次拍攝,其一恰逢落雷、其二為旭日初探,都是長夜褪去之際,隱隱呼應著演員與導演的光影拉鋸。第二次極限的發揮,畫面以微仰角垂落朋子身姿,晨曦向前牽絲,反覆打磨的台詞狹在衣領間,卻好似被強光蒸騰而模糊不清,作者抹糊文字,以傳達演員打破自我框架,囁出不被語言侷限、超凡的真理。

森島導演膨脹的慾望不斷壓迫他人,只為榨出入骨的真。不瘋魔不成活,是本作佼佼者自身常見的光影拉扯。像是幕前昂揚、前途光明的巨星,在戲路上追求登峰造極時,都仿若獨行於漆黑的未踏之境,稍一不慎便墜入淵藪、身心俱毀。國民女演員生方朋子是如此,捨棄梨園世家的市岡光春亦如此,時代劇頂點的市岡歌藏更是如此。

➤動靜切換的時間差,高速與鬆弛的張力

本作描繪的1950年代是時代劇的巔峰期,書中於是塑造了超級武打巨星市岡歌藏。由於開頭主角貶抑絢麗武打,容易令人誤以為圓呼呼的歌藏是紙老虎。隨著劇情推進,才能體察歌藏壓抑實力保全配角的體貼,犯險突破自我的強勁,接納新事物的大度。即便造型近似相撲選手而非日漫強者常見的酷帥形象,但經過透徹多面的描摹,歌藏儼然就是本作的演員頂峰,也是另一位主角武晴的目標。武晴有厚實的武打實力,從挨刀配角發跡,參與了多場武打戲。作者巧妙利用動靜切換所造成的時間差,蓄積武打的緊迫感與爆發性,以下為我特別欣賞的兩段編排──

其一,為第2集英雄救美的拍攝。第178頁右上角第1格,透過演員奧村揮刀的肩,襯出將拔出腰刀的武晴,刀在畫格下半,塞於奧村揮砍的手和武晴下探的手之間,兩手迅猛拉近,佐以背景下墜的速度弧線,刀成了被急遽壓迫空間中的焦點。左半部作者穿插人物心聲,靜止的面容皆壓上深色網點,營造出抽離高速現實的真空。

第179頁,迫近特寫武晴向左上抽刀,抽出的刃部夾在巨大Q彈的狀聲詞「く」和「あっ」間,狹促出爆發的勢頭,時間高速回流,旁人的驚懼渲染出「來不及」的緊張感,一翻頁,巨大方正的狀聲詞「ヒ」隨著劈刀砸落武晴,斬斷前頁左上衝之勢。

其二,為第4集歌藏對決反派的戲份。第33頁,整頁充滿速度線和動作殘像,並透過揮刀、回首和台詞使視線蛇過每格,更加暢達了高速的節奏。

第34頁,卻打住了歌藏和武晴的對峙,在止息間塞入眾人心聲與追視。第35頁,直切成右動左靜 兩半,右半歌藏開劈、武晴狀似閃避不及,一轉到左上角,赫然是刀鋒相交前的停格,左下角則掃過眾人的凝視。一翻面,以大格刻畫武晴背後接刀,下方狹長地以破格特寫兩刃交鋒,旁搭一臉驚詫的武術指導,現露貓膩。在魄力壓頂的大格下橫亙這兩小格,不僅見縫插針地埋伏筆,更延存了電光火石的張力。

第37頁,分格向下逐漸 細瑣、壓縮,一翻面就瞬間釋放,以跨頁呈現令人屏息的最後一擊。

➤戰時戲內戲外的俠義:滿州電影與滿州國的返國者

下戲後,武晴提及自己過往的武術指導,即為歌藏的舊識——伊達源八。

當時日本為了宣揚國力,在滿州成立映畫協會。今敏〈千年女優〉中,女主角千代子就曾前往滿洲拍攝愛國電影。本作的伊達源八則是派駐滿洲而殞落的挨刀演員,他的出場,映現了滿洲電影這獨特的時代切片,更將戲裡的俠義落實於戲外。

第4集,源八代替受傷的中國臨演,對戲囂張的日本演員。源八先矯健跑位捉弄對方,第61頁,突然配上密集的速度線和蹦彈的狀聲詞,大格特寫源八吶喊、日本演員慌亂揮刀,格與格間眼看要爆出花火,一翻頁,卻是日本演員呆視著鬆軟趴地的源八,以柔克剛令氛圍瞬間輕盈。

即便只是一閃而過的仗義鏡頭,在觀眾眼底,卻沉澱了無盡的柔情。而本作的兩位主角也是在滿洲長大的「返國者」,漂泊的境遇呼應書名「デラシネ」(déraciné 無根之草),那是戰時獨有的悲愁。

➤電影人眾生相

本作後段,出現了改革者上条尚弓,她察覺社會氛圍的轉變,想拔擢新人、投資現代劇。《她殺了時代・重訪日本電影新浪潮》(一人)對這段歷史如此描述:「1960年代的日本電影界(嚴格來說應該是從1950年代後半開始),一些大的電影公司面對年輕一輩導演在創作自主上的堅持、市場需求的轉變,加上電視產業興起帶來的威脅,已然逐漸失去戰前的霸氣和強勢主導,從善如流投年輕人所好,不再以時代劇或效忠國族的嚴肅戲劇為尊,轉而拍攝以輕鬆、娛樂路線為主的電影。」

從1950年代末開始的電影轉變,被稱作「日本電影新浪潮」。可以想見,主角將在「日本電影新浪潮」中大展身手,但很可惜本作不久就腰斬了。即便如此,回顧本作中聚光燈下的明星、手握主導權的導演,抑或串場的萬年綠葉、幕後調度的匠人,作者都毫不馬虎地著墨,令小人物間交磨出點點燐光,映像成大時代的輝煌。

既深且廣的昭和映畫眾生相,都將成為主角逐夢路上的道標,畢竟兩人所愛的,便是不斷追尋的自己。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.367》如果我在晚上九點敲響你的房門

延伸閱讀

漫畫收藏.小島》藍調低彩、停滯感、謎團靜伏與水天交融:《橫濱購物紀行》末世日常的視覺敘事

「漫畫收藏」專欄,邀請漫畫家小島,與讀者一同品茗線條與對白間的靈光,通過細讀,掘拾漫畫的思想與況味,不定期刊登。 閱讀更多

漫畫收藏.小島》貼近原作不失深沉,《蒼蠅王》圖像小說的改編抉擇與視覺敘事,青少年宜讀

「漫畫收藏」專欄,邀請漫畫家小島,與讀者一同品茗線條與對白間的靈光,通過細讀,掘拾漫畫的思想與況味,不定期刊登。 閱讀更多

漫畫收藏.小島》物本無情,因匠人而有魂魄:讀坂上曉仁《神田御藏町職人物語》

「漫畫收藏」專欄,邀請漫畫家小島,與讀者一同品茗線條與對白間的靈光,通過細讀,掘拾漫畫的思想與況味,不定期刊登。 閱讀更多