蘭姆《伊利亞隨筆》中有篇〈兩種人〉說道:「人類,根據我自己歸納出來最可靠的理論,可以分為截然不同的兩種人,即:向別人借東西的人和借東西給別人的人。」說了半天,他真正要抱怨的是那些向他借書不還的人,他說他們是「成套書的殘害者、書架對稱的破壞者和散卷書的製造者。」

我沒有套書被殘害的問題,借出的書都是單行本,但都是我非常喜歡的書。有朋友借,同事借,有時一群親戚來,長輩對孩子們說:你們要像姑姑一樣愛讀書才好,姑姑有好多書,你們趕快去借喔……呃,我只得故作大方,搬出一疊適合青少年讀的書:鄭愁予、席慕蓉、瘂弦詩集,《煙愁》、《水問》、《聽風的歌》、《生命中不能承受之輕》……孩子們蝗蟲過境,書架蛀出一格格齒縫,而我心知肚明,那些書一本也不會回到我的手裡,並且懷疑那些被帶走的書,真的被閱讀了嗎?

經典的書被借走,位子空下來,目光掃射書架時,我知道那裡應有一本書等著我重購補回。我會在心裡翻閱它們,默念我記得的一些句子,回味書裡的一些畫面,情節,像我年輕時敲揚琴,有時琴弦斷了手邊沒有弦線,甚至一個音兩條弦都斷,每次琴竹經過那空了弦的位置,心裡會發出那個音去填補。當記憶慢慢變得模糊,我又會一一去把那些書買回來,像補牙一樣地重新填好。比如《聽風的歌》我就買過三次了。

直到有一天發覺,重買的書,版本不一樣了!新版也許封面、版型更漂亮,行距、字體變大,更好讀了,可是,不是我原來讀的那一本了。這些長銷書,經過若干年,總要改頭換面一下,我已買不回最初讀它的印象。這一次牙痛,不是補了牙就沒事,是重新植牙,它已不是你原來的牙齒了。

像是《張愛玲短篇小說集》,我仍記得是借給乾妹妹小萍。小萍跟我一塊兒長大,情似親姊妹。小萍爸爸是船員,長年在海上。小萍每天跟我一起在村口的大榕樹下等我爸爸的「上班車」回來,爸爸會先抱起她,再牽著我的手走回家。她常在我們家做功課,吃晚飯,她媽媽也常與我媽一起打毛線。小萍爸下船回來,會帶給我和小萍一樣的洋娃娃、一樣的琥珀色美麗梳子。我的第一只手錶,是她爸媽帶我去買的。兩家先後搬出了眷村,疏遠了,我和小萍並沒有疏遠,直到我們各自結婚,一直是最好的朋友。她的婚姻帶給她極大的痛苦,有幾年,她開了一家美容工作室,我常去光臨,給她打氣,聽她傾訴。她要我帶書給她,我帶了幾本,其他書名已不記得,只記得有一本是《張愛玲短篇小說集》。

這是我第一部讀到的張愛玲小說,這本書也是我想寫小說的起點。大二那年,夜裡在床上讀其中的〈心經〉感到驚心動魄,寢室熄燈後我心潮起伏,拿著筆記本到閱覽室,一口氣寫出自己的第一篇小說。作品本身是最好的老師,它教導你,也鼓動你。之後我購齊所有張愛玲的書,讀到最後一本《餘韻》,我捨不得讀了,把速度放得很慢很慢,覺得讀完就「沒有了」!那時怎想得到,多年後會再有《小團圓》、《雷峰塔》、《易經》出土。

小萍結束了婚姻,在很短的時間內清掉美麗的衣物,到山裡隱居。甚至沒有與我見面惜別,只打了電話。我們通過幾次電話,她開始時會哭,後來電話中亦不哭了。還傳過line給我,我一說要去找她,便斷了聯繫。我的乾妹妹把自己隱藏起來,連家人亦不見面了。

我後來教寫作班的課想拿《張愛玲短篇小說集》來講,到書店裡一看,才知道那版本早已斷版,拆成了《傾城之戀》、《第一爐香》兩本。我的《張愛玲短篇小說集》和乾妹妹都從我的世界消失了。

失去的書,記憶深刻的還有夏宇的《腹語術》,這是夏宇詩集中我始終最愛的一本。過去曾有兩年我每週到監獄寫作班教受刑人閱讀寫作。其中桃園監獄收容的多為刑期較短的輕刑犯。有的年紀很輕,在我眼裡就只是犯了錯的孩子。我常帶書給他們,處久了,大膽一點的孩子會撒嬌似地告訴我,他想看《哈利波特》第三集,我手邊沒有,便去買給他們;他們想讀詩,我也分批帶去給他們傳閱,包括了夏宇的《腹語術》。我特別叮嚀,這個版本買不到了,你們要珍惜別把它弄丟了喔。後來,所有詩集都收回來,唯獨缺了《腹語術》。

跟同事們說起此事,他們跺腳惋惜:「初版的《腹語術》網路上飆到多少錢妳知道嗎!?」我苦笑,我不戀物,其實不在乎錢,也不是版本收集狂,每一次借書給人都是抱著可能收不回來,我得再去買一本,也算是「支持作家」的心情,我苦笑的是,連一般朋友借了書都不會還了,我竟然想在監獄裡考驗人性,不是很可笑嗎?

也有非常幸運的際遇。我有一本劇本已消失多年,想不起遺落何處,記得的只有當年閱讀時,那心像被獵獵的風吹拂,漲滿的感受。好想再讀一次,這念頭愈來愈強烈,竟成為一種執念,非要找到它不可。我只記得那個獨幕劇叫作「心在高原上」(其實我記錯了,正確的譯名是〈心在高原的人〉),以為那就是書名,到處想找「心在高原上」,網路上找不到,不僅向許多作家、舊書店詢問,有一回陪攝影去拍作家焦桐,發覺他的工作室裡收藏大批劇本,攝影師拍他時,我獨自窩在人家的書堆裡一本一本翻閱尋找,仍然一無所獲。

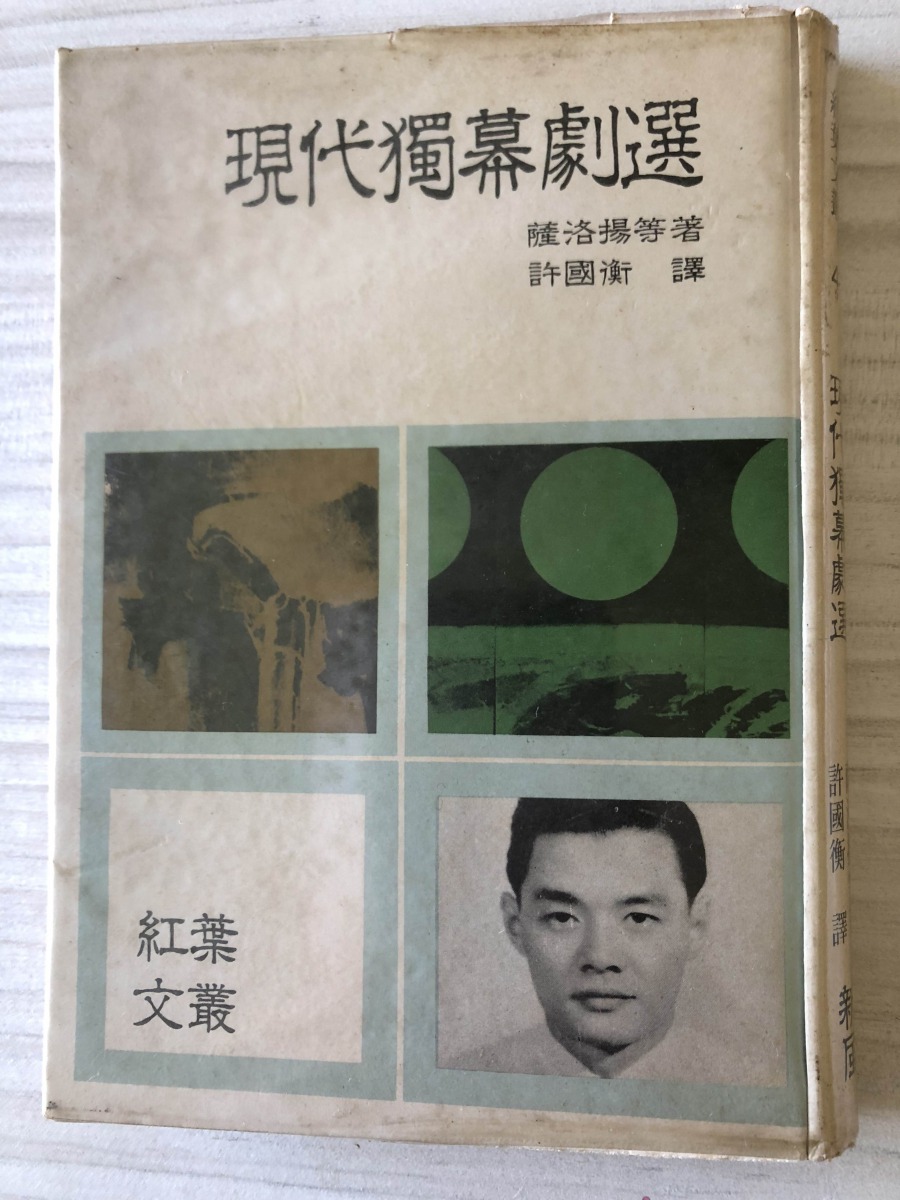

那麼好的劇本怎麼大家都沒有?後來《文訊》邀請我演講時,我的講題便用了「心在高原上」,演講紀錄刊出時,我在臉書上寫了自己四處尋找「心在高原上」不可得的經過。真是皇天不負苦心人啊,那天航叔(陳雨航先生)剛好讀了我的臉書,私訊問我,他有一本《現代獨幕劇選》,其中有一篇薩洛陽〈心在高原的人〉,是這一本嗎?還拍了書封給我看。啊!一見到書封我就認得了,就像一首你忘了歌名、忘了歌詞的老歌,可是聽到旋律出來就知道:是它!就是它啊。

(宇文正提供)

航叔把這本早已絕版的《現代獨幕劇選》送給了我,我迫不及待先把〈心在高原的人〉重讀一次。那高原上的風,再次吹拂我的心。我的心如撐起的帆,好像又可以出海了。●

宇文正

本名鄭瑜雯,福建林森人,東海大學中文系畢業、美國南加大東亞所碩士,現任《聯合報》副刊組主任。

Tags:

總有那麼一本或數本書,一位或多位文人作家,曾在我們的閱讀行旅中,留下難以遺忘的足跡。「書.人生」專欄邀請各界方家隨筆描摹,記述一段未曾與外人道的書與人的故事。期以閱讀的饗宴,勾動讀者的共鳴。

蘭姆《伊利亞隨筆》中有篇〈兩種人〉說道:「人類,根據我自己歸納出來最可靠的理論,可以分為截然不同的兩種人,即:向別人借東西的人和借東西給別人的人。」說了半天,他真正要抱怨的是那些向他借書不還的人,他說他們是「成套書的殘害者、書架對稱的破壞者和散卷書的製造者。」

我沒有套書被殘害的問題,借出的書都是單行本,但都是我非常喜歡的書。有朋友借,同事借,有時一群親戚來,長輩對孩子們說:你們要像姑姑一樣愛讀書才好,姑姑有好多書,你們趕快去借喔……呃,我只得故作大方,搬出一疊適合青少年讀的書:鄭愁予、席慕蓉、瘂弦詩集,《煙愁》、《水問》、《聽風的歌》、《生命中不能承受之輕》……孩子們蝗蟲過境,書架蛀出一格格齒縫,而我心知肚明,那些書一本也不會回到我的手裡,並且懷疑那些被帶走的書,真的被閱讀了嗎?

經典的書被借走,位子空下來,目光掃射書架時,我知道那裡應有一本書等著我重購補回。我會在心裡翻閱它們,默念我記得的一些句子,回味書裡的一些畫面,情節,像我年輕時敲揚琴,有時琴弦斷了手邊沒有弦線,甚至一個音兩條弦都斷,每次琴竹經過那空了弦的位置,心裡會發出那個音去填補。當記憶慢慢變得模糊,我又會一一去把那些書買回來,像補牙一樣地重新填好。比如《聽風的歌》我就買過三次了。

直到有一天發覺,重買的書,版本不一樣了!新版也許封面、版型更漂亮,行距、字體變大,更好讀了,可是,不是我原來讀的那一本了。這些長銷書,經過若干年,總要改頭換面一下,我已買不回最初讀它的印象。這一次牙痛,不是補了牙就沒事,是重新植牙,它已不是你原來的牙齒了。

像是《張愛玲短篇小說集》,我仍記得是借給乾妹妹小萍。小萍跟我一塊兒長大,情似親姊妹。小萍爸爸是船員,長年在海上。小萍每天跟我一起在村口的大榕樹下等我爸爸的「上班車」回來,爸爸會先抱起她,再牽著我的手走回家。她常在我們家做功課,吃晚飯,她媽媽也常與我媽一起打毛線。小萍爸下船回來,會帶給我和小萍一樣的洋娃娃、一樣的琥珀色美麗梳子。我的第一只手錶,是她爸媽帶我去買的。兩家先後搬出了眷村,疏遠了,我和小萍並沒有疏遠,直到我們各自結婚,一直是最好的朋友。她的婚姻帶給她極大的痛苦,有幾年,她開了一家美容工作室,我常去光臨,給她打氣,聽她傾訴。她要我帶書給她,我帶了幾本,其他書名已不記得,只記得有一本是《張愛玲短篇小說集》。

這是我第一部讀到的張愛玲小說,這本書也是我想寫小說的起點。大二那年,夜裡在床上讀其中的〈心經〉感到驚心動魄,寢室熄燈後我心潮起伏,拿著筆記本到閱覽室,一口氣寫出自己的第一篇小說。作品本身是最好的老師,它教導你,也鼓動你。之後我購齊所有張愛玲的書,讀到最後一本《餘韻》,我捨不得讀了,把速度放得很慢很慢,覺得讀完就「沒有了」!那時怎想得到,多年後會再有《小團圓》、《雷峰塔》、《易經》出土。

小萍結束了婚姻,在很短的時間內清掉美麗的衣物,到山裡隱居。甚至沒有與我見面惜別,只打了電話。我們通過幾次電話,她開始時會哭,後來電話中亦不哭了。還傳過line給我,我一說要去找她,便斷了聯繫。我的乾妹妹把自己隱藏起來,連家人亦不見面了。

我後來教寫作班的課想拿《張愛玲短篇小說集》來講,到書店裡一看,才知道那版本早已斷版,拆成了《傾城之戀》、《第一爐香》兩本。我的《張愛玲短篇小說集》和乾妹妹都從我的世界消失了。

失去的書,記憶深刻的還有夏宇的《腹語術》,這是夏宇詩集中我始終最愛的一本。過去曾有兩年我每週到監獄寫作班教受刑人閱讀寫作。其中桃園監獄收容的多為刑期較短的輕刑犯。有的年紀很輕,在我眼裡就只是犯了錯的孩子。我常帶書給他們,處久了,大膽一點的孩子會撒嬌似地告訴我,他想看《哈利波特》第三集,我手邊沒有,便去買給他們;他們想讀詩,我也分批帶去給他們傳閱,包括了夏宇的《腹語術》。我特別叮嚀,這個版本買不到了,你們要珍惜別把它弄丟了喔。後來,所有詩集都收回來,唯獨缺了《腹語術》。

跟同事們說起此事,他們跺腳惋惜:「初版的《腹語術》網路上飆到多少錢妳知道嗎!?」我苦笑,我不戀物,其實不在乎錢,也不是版本收集狂,每一次借書給人都是抱著可能收不回來,我得再去買一本,也算是「支持作家」的心情,我苦笑的是,連一般朋友借了書都不會還了,我竟然想在監獄裡考驗人性,不是很可笑嗎?

也有非常幸運的際遇。我有一本劇本已消失多年,想不起遺落何處,記得的只有當年閱讀時,那心像被獵獵的風吹拂,漲滿的感受。好想再讀一次,這念頭愈來愈強烈,竟成為一種執念,非要找到它不可。我只記得那個獨幕劇叫作「心在高原上」(其實我記錯了,正確的譯名是〈心在高原的人〉),以為那就是書名,到處想找「心在高原上」,網路上找不到,不僅向許多作家、舊書店詢問,有一回陪攝影去拍作家焦桐,發覺他的工作室裡收藏大批劇本,攝影師拍他時,我獨自窩在人家的書堆裡一本一本翻閱尋找,仍然一無所獲。

那麼好的劇本怎麼大家都沒有?後來《文訊》邀請我演講時,我的講題便用了「心在高原上」,演講紀錄刊出時,我在臉書上寫了自己四處尋找「心在高原上」不可得的經過。真是皇天不負苦心人啊,那天航叔(陳雨航先生)剛好讀了我的臉書,私訊問我,他有一本《現代獨幕劇選》,其中有一篇薩洛陽〈心在高原的人〉,是這一本嗎?還拍了書封給我看。啊!一見到書封我就認得了,就像一首你忘了歌名、忘了歌詞的老歌,可是聽到旋律出來就知道:是它!就是它啊。

航叔把這本早已絕版的《現代獨幕劇選》送給了我,我迫不及待先把〈心在高原的人〉重讀一次。那高原上的風,再次吹拂我的心。我的心如撐起的帆,好像又可以出海了。●

宇文正

本名鄭瑜雯,福建林森人,東海大學中文系畢業、美國南加大東亞所碩士,現任《聯合報》副刊組主任。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.372》蹲點是I人用的,社交恐怖分子請用「佔點」

延伸閱讀

書.人生.張嘉泓》科學與普及:擁抱群眾的 vs 很難親近的科學家

總有那麼一本或數本書,一位或多位文人作家,曾在我們的閱讀行旅中,留下難以遺忘的足跡。「書.人生」專欄邀請各界方家隨筆描摹,記述一段未曾與外人道的書與人的故事。... 閱讀更多

書.人生.蘇惠昭》那些美麗的鳥,以及我的鳥書

總有那麼一本或數本書,一位或多位文人作家,曾在我們的閱讀行旅中,留下難以遺忘的足跡。「書.人生」專欄邀請各界方家隨筆描摹,記述一段未曾與外人道的書與人的故事。... 閱讀更多

書.人生.王文興》隨想選抄

總有那麼一本或數本書,一位或多位文人作家,曾在我們的閱讀行旅中,留下難以遺忘的足跡。「書.人生」專欄邀請各界方家隨筆描摹,記述一段未曾與外人道的書與人的故事。... 閱讀更多