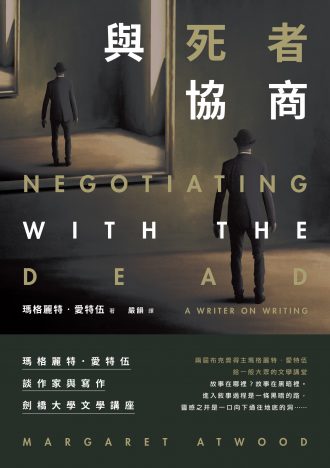

詩、小說、短篇故事、劇本、童書,什麼文類似乎都難不倒的加拿大知名作家愛特伍(Margaret Atwood),在非虛構這個類別上亦有相當豐沛的著作,其中2002年由劍橋大學文學講座的內容改寫而成的《與死者協商:瑪格麗特.愛特伍談作家與寫作》(Negotiating with the Dead: A Writer on Writing),出版兩年後中譯本旋即上市(當時書名為《與死者協商:瑪格莉特.愛特伍談寫作》)。

這本「引述作家高達200多位……長篇作品140餘部、短篇作品50餘部」的文學相關論著,時隔將近20年又重新問世。主題鎖定在寫作這個如此專業的領域,內容又旁徵博引不同語種的文學典籍,理應構成一定的閱讀門檻,何以這本書卻有歷久不衰的吸引力?

或許答案就在於,那些曾讓愛特伍在寫作生涯中備感焦慮的問題,諸如為何而寫、為誰而寫、作家在追求暢銷與成就藝術之間的拉扯、寫作時是否應納入社會責任的考量等等,不僅只是她成書年代的寫作者才有的焦慮。直到今天,仍有無數後繼者如她所形容的一般,投入寫作之路猶如「在迷宮裡蒙著眼睛亂走」。也因此,作為加拿大國寶級作家、獲獎無數的「前輩」愛特伍,會從自身寫作生涯中提取哪些經驗作為反思?自然是不同年代的作家們仍深感興趣的。

儘管愛特伍明白表示,「這類給天真朝聖者的建議無疑充滿善意,但無疑也毫無用處」,但她對於寫作相關問題所進行的自我對話及思辨,顯然仍讓有意成為作家的人、正在寫作者、遇到寫作瓶頸者、評論作家的文學研究者、乃至單純喜歡聽愛特伍說故事的人,都亟欲一窺其堂奧。

而入此寶山,也確實不會空手而回,除了作家的心路歷程可能不時引起「同行」的共鳴之外,愛特伍針對文學典故所做的延伸解釋,也往往別具深意。

例如羅伯.勃朗寧(Robert Browning)那首經常被詮解為「反追尋」(anti-quest)的敘事詩〈羅蘭騎士來到暗塔〉,不同於一般論者聚焦討論這個追尋的(無)意義,或爭辯此詩是否流露悲觀的失敗主義,愛特伍把行經荒原、前往暗塔的羅蘭騎士詮釋為作家勃朗寧本人的替身,他追尋的事物既非聖杯也非死亡,而是「一首還沒寫出的詩,叫做〈羅蘭騎士來到暗塔〉,暗塔裡的怪物就是羅蘭騎士自己,是他寫詩的這一面」。

愛特伍更將詩末羅蘭騎士吹響號角、死亡意象滿溢的這一景,解釋為本尊和化身的合體,且「這番注定要失敗的追尋畢竟還是沒失敗,因為它的目標就是寫成這首詩,而這首詩確實完成了;儘管羅蘭騎士的本尊和化身都隨著詩成而消逝,但他仍會繼續存在於這首他自己方才寫好的詩中。」如此這般,愛特伍不但傳神地解釋了作家的雙重性——既是被寫作熱情驅策也為寫作所苦的血肉凡人,亦是身為作品主人的,大寫的作者——還扣連了本書的重要命題,那就是寫作的本質何以是「與死者協商」。

所謂的與死者協商,不只是比喻寫作如同進入地府般幽冥的黑暗之中,冀望「幸運的話,可以照亮那黑暗,從中帶些什麼回到亮處」,也不只是與或已成為死者的前行作家協商,如同愛特伍在此書中大量引經據典時所流露的,寒鴉的習性:「我們偷來那些閃亮的片段,將之編進自己窩巢的紊雜結構裡」。

寫作本身更是在處理「人必有死」的焦慮時,較其他藝術或媒介更能「保留聲音」的一種方式。就像勃朗寧長存於〈羅蘭騎士來到暗塔〉詩中一般:「寫作就是寫下某些字句,而寫下的字句就是聲音的樂譜……這聲音在時間中移動,從一個事件到另一個事件,或者從一個知覺到另一個知覺。」也因為這聲音的存續,作品成了有生命的活物,透過與讀者的互動,得以「生長、改變、繁衍後代」,「不管那讀者與作家的時空距離有多遠」。

有趣的是,在此書出版12年後的2014年,愛特伍接受蘇格蘭藝術家派特森(Katie Paterson)「未來圖書館」計畫之邀,為百年後的讀者寫下《草寫月》(Scribbler Moon)一作,這機緣如同讓她具體展演了她的信念——文本能透過時間旅行,將作家的聲音留下來。

這個深具保育意義、關懷文化與環境永續的計畫,每年向一位作家邀稿,並將稿件封存在挪威首都奧斯陸的圖書館,直到2114年才會對外發表,在此之前,作家們被要求對作品內容保密,因此「開箱」之前將無人能知悉內容。而唯恐紙張在未來可能絕跡,計畫也同步在奧斯陸種下一千棵樹苗,以保障百年後作品的印製無虞。

做為第一位受邀的作家,愛特伍和讀者的時空距離確實夠遠了,遠到讓她不禁懷疑,到時候還有「挪威」,還有「森林」,還有「圖書館」嗎?也遠到讓她不無感慨地表示,自己無法像2090或2095年受邀的作家般,有機會看見這本書的問世、擁有身為同代人的讀者,因為她未來讀者的父母,甚至祖父母,現在都還沒出生。但參與了這個計畫的愛特伍,卻因而有了與過去的自己對話的機會。

在《與死者協商》中,愛特伍對於「讀者閱讀時,作家在哪裡」這個問題的兩個答案是:「作家哪裡也不在」,是透明人的原型,但同時「就在這裡」,因為至少我們感覺聽得到他或她的聲音。如同與昨日的自己協商一般,這兩個答案在她為「未來圖書館」計畫所寫下的文字中,合而為一:

想到自己的聲音,到時已經歷了悠長時間的沉默,將在百年後突然被喚醒,這真是件奇妙的事情。當如今尚未出世的手把書稿從箱中取出,翻到第一頁時,那聲音說出的第一句話會是什麼?我想像著我的文本和目前尚不存在的讀者相遇,應該有點像我在墨西哥洞窟牆上看到封存了三世紀之久的紅色手印一樣。誰現在又能解開它確切的意義?但它更普遍的意義卻是人人都能解讀的。它說:「你好。我曾在此」。

——愛特伍,Future Library官網

果然寫作永遠是與死者協商。而死者不單是前行的作家們,也當包括昨日書寫的自己,反覆思量、細細琢磨,讓自己所在乎的價值,隨文字而永續,為明日未知的讀者,留下最好的聲音。●

|

與死者協商: 瑪格麗特.愛特伍談作家與寫作 與死者協商: 瑪格麗特.愛特伍談作家與寫作

Negotiating with the Dead: A Writer on Writing

作者:瑪格麗特.愛特伍(Margaret Atwood)

譯者:嚴韻

出版:漫遊者文化

定價:450元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:瑪格麗特.愛特伍

1939 年出生於渥太華,加拿大最傑出的小說家、詩人,同時也寫短篇故事、評論、劇本,以及創作兒童文學與圖像小說。她是《紐約時報》暢銷作家、公認的「加拿大文學女王」,更是諾貝爾文學獎呼聲極高的重量級候選人,至今已發表六十多部作品,翻譯超過四十種語言。愛特伍在 1985 年以小說《使女的故事》榮獲「總督文學獎」,2000 年《盲眼刺客》獲英國布克文學獎,《雙面葛蕾斯》獲頒加拿大季勒文學獎,並獲義大利最負盛名的蒙德羅文學獎(Premio Mondello);2005 年獲頒愛丁堡圖書節啟蒙獎(Edinburgh Book Festival Enlightenment),得獎理由是對世界文學與思想的傑出貢獻;2008 年榮膺西班牙艾斯杜里亞斯親王文學獎(Prince of Asturias Prize for Literature);2016 年獲英國筆會/品特文學獎;2019 年以《證詞》再次獲得布克獎,成為少數兩度獲得此獎的作家。其餘作品在世界各國亦獲獎無數,幾乎囊括諾貝爾文學獎以外的所有文學大獎。

她的作品涵蓋多種主題,包括性別和身分、宗教和神話、語言的力量、氣候變遷和「強權政治」。她的許多詩歌都受到她從小就感興趣的神話和童話故事的啟發。

2017年《使女的故事》翻拍為電視影集,大獲好評,獲得第75屆金球獎戲劇類最佳影集,代表作《瘋狂亞當》三部曲正由 Hulu 改編劇本籌拍中。

獲獎無數的愛特伍,不只在文學領域有傲人成就,她還當過漫畫家、插畫家、編劇、劇作家和操偶師,豐富經歷、慧黠幽默和對世界無窮的好奇心,讓她的作品饒富趣味與洞見。她目前居住在多倫多。最新作品是散文集《炙手可熱的問題》(2022)。

|

Tags:

(底圖來源:Unsplash/Sandy Ching、Clark Young)

詩、小說、短篇故事、劇本、童書,什麼文類似乎都難不倒的加拿大知名作家愛特伍(Margaret Atwood),在非虛構這個類別上亦有相當豐沛的著作,其中2002年由劍橋大學文學講座的內容改寫而成的《與死者協商:瑪格麗特.愛特伍談作家與寫作》(Negotiating with the Dead: A Writer on Writing),出版兩年後中譯本旋即上市(當時書名為《與死者協商:瑪格莉特.愛特伍談寫作》)。

這本「引述作家高達200多位……長篇作品140餘部、短篇作品50餘部」的文學相關論著,時隔將近20年又重新問世。主題鎖定在寫作這個如此專業的領域,內容又旁徵博引不同語種的文學典籍,理應構成一定的閱讀門檻,何以這本書卻有歷久不衰的吸引力?

或許答案就在於,那些曾讓愛特伍在寫作生涯中備感焦慮的問題,諸如為何而寫、為誰而寫、作家在追求暢銷與成就藝術之間的拉扯、寫作時是否應納入社會責任的考量等等,不僅只是她成書年代的寫作者才有的焦慮。直到今天,仍有無數後繼者如她所形容的一般,投入寫作之路猶如「在迷宮裡蒙著眼睛亂走」。也因此,作為加拿大國寶級作家、獲獎無數的「前輩」愛特伍,會從自身寫作生涯中提取哪些經驗作為反思?自然是不同年代的作家們仍深感興趣的。

儘管愛特伍明白表示,「這類給天真朝聖者的建議無疑充滿善意,但無疑也毫無用處」,但她對於寫作相關問題所進行的自我對話及思辨,顯然仍讓有意成為作家的人、正在寫作者、遇到寫作瓶頸者、評論作家的文學研究者、乃至單純喜歡聽愛特伍說故事的人,都亟欲一窺其堂奧。

而入此寶山,也確實不會空手而回,除了作家的心路歷程可能不時引起「同行」的共鳴之外,愛特伍針對文學典故所做的延伸解釋,也往往別具深意。

例如羅伯.勃朗寧(Robert Browning)那首經常被詮解為「反追尋」(anti-quest)的敘事詩〈羅蘭騎士來到暗塔〉,不同於一般論者聚焦討論這個追尋的(無)意義,或爭辯此詩是否流露悲觀的失敗主義,愛特伍把行經荒原、前往暗塔的羅蘭騎士詮釋為作家勃朗寧本人的替身,他追尋的事物既非聖杯也非死亡,而是「一首還沒寫出的詩,叫做〈羅蘭騎士來到暗塔〉,暗塔裡的怪物就是羅蘭騎士自己,是他寫詩的這一面」。

愛特伍更將詩末羅蘭騎士吹響號角、死亡意象滿溢的這一景,解釋為本尊和化身的合體,且「這番注定要失敗的追尋畢竟還是沒失敗,因為它的目標就是寫成這首詩,而這首詩確實完成了;儘管羅蘭騎士的本尊和化身都隨著詩成而消逝,但他仍會繼續存在於這首他自己方才寫好的詩中。」如此這般,愛特伍不但傳神地解釋了作家的雙重性——既是被寫作熱情驅策也為寫作所苦的血肉凡人,亦是身為作品主人的,大寫的作者——還扣連了本書的重要命題,那就是寫作的本質何以是「與死者協商」。

所謂的與死者協商,不只是比喻寫作如同進入地府般幽冥的黑暗之中,冀望「幸運的話,可以照亮那黑暗,從中帶些什麼回到亮處」,也不只是與或已成為死者的前行作家協商,如同愛特伍在此書中大量引經據典時所流露的,寒鴉的習性:「我們偷來那些閃亮的片段,將之編進自己窩巢的紊雜結構裡」。

寫作本身更是在處理「人必有死」的焦慮時,較其他藝術或媒介更能「保留聲音」的一種方式。就像勃朗寧長存於〈羅蘭騎士來到暗塔〉詩中一般:「寫作就是寫下某些字句,而寫下的字句就是聲音的樂譜……這聲音在時間中移動,從一個事件到另一個事件,或者從一個知覺到另一個知覺。」也因為這聲音的存續,作品成了有生命的活物,透過與讀者的互動,得以「生長、改變、繁衍後代」,「不管那讀者與作家的時空距離有多遠」。

有趣的是,在此書出版12年後的2014年,愛特伍接受蘇格蘭藝術家派特森(Katie Paterson)「未來圖書館」計畫之邀,為百年後的讀者寫下《草寫月》(Scribbler Moon)一作,這機緣如同讓她具體展演了她的信念——文本能透過時間旅行,將作家的聲音留下來。

這個深具保育意義、關懷文化與環境永續的計畫,每年向一位作家邀稿,並將稿件封存在挪威首都奧斯陸的圖書館,直到2114年才會對外發表,在此之前,作家們被要求對作品內容保密,因此「開箱」之前將無人能知悉內容。而唯恐紙張在未來可能絕跡,計畫也同步在奧斯陸種下一千棵樹苗,以保障百年後作品的印製無虞。

做為第一位受邀的作家,愛特伍和讀者的時空距離確實夠遠了,遠到讓她不禁懷疑,到時候還有「挪威」,還有「森林」,還有「圖書館」嗎?也遠到讓她不無感慨地表示,自己無法像2090或2095年受邀的作家般,有機會看見這本書的問世、擁有身為同代人的讀者,因為她未來讀者的父母,甚至祖父母,現在都還沒出生。但參與了這個計畫的愛特伍,卻因而有了與過去的自己對話的機會。

在《與死者協商》中,愛特伍對於「讀者閱讀時,作家在哪裡」這個問題的兩個答案是:「作家哪裡也不在」,是透明人的原型,但同時「就在這裡」,因為至少我們感覺聽得到他或她的聲音。如同與昨日的自己協商一般,這兩個答案在她為「未來圖書館」計畫所寫下的文字中,合而為一:

果然寫作永遠是與死者協商。而死者不單是前行的作家們,也當包括昨日書寫的自己,反覆思量、細細琢磨,讓自己所在乎的價值,隨文字而永續,為明日未知的讀者,留下最好的聲音。●

Negotiating with the Dead: A Writer on Writing

作者:瑪格麗特.愛特伍(Margaret Atwood)

譯者:嚴韻

出版:漫遊者文化

定價:450元

【內容簡介➤】

作者簡介:瑪格麗特.愛特伍

1939 年出生於渥太華,加拿大最傑出的小說家、詩人,同時也寫短篇故事、評論、劇本,以及創作兒童文學與圖像小說。她是《紐約時報》暢銷作家、公認的「加拿大文學女王」,更是諾貝爾文學獎呼聲極高的重量級候選人,至今已發表六十多部作品,翻譯超過四十種語言。愛特伍在 1985 年以小說《使女的故事》榮獲「總督文學獎」,2000 年《盲眼刺客》獲英國布克文學獎,《雙面葛蕾斯》獲頒加拿大季勒文學獎,並獲義大利最負盛名的蒙德羅文學獎(Premio Mondello);2005 年獲頒愛丁堡圖書節啟蒙獎(Edinburgh Book Festival Enlightenment),得獎理由是對世界文學與思想的傑出貢獻;2008 年榮膺西班牙艾斯杜里亞斯親王文學獎(Prince of Asturias Prize for Literature);2016 年獲英國筆會/品特文學獎;2019 年以《證詞》再次獲得布克獎,成為少數兩度獲得此獎的作家。其餘作品在世界各國亦獲獎無數,幾乎囊括諾貝爾文學獎以外的所有文學大獎。

她的作品涵蓋多種主題,包括性別和身分、宗教和神話、語言的力量、氣候變遷和「強權政治」。她的許多詩歌都受到她從小就感興趣的神話和童話故事的啟發。

2017年《使女的故事》翻拍為電視影集,大獲好評,獲得第75屆金球獎戲劇類最佳影集,代表作《瘋狂亞當》三部曲正由 Hulu 改編劇本籌拍中。

獲獎無數的愛特伍,不只在文學領域有傲人成就,她還當過漫畫家、插畫家、編劇、劇作家和操偶師,豐富經歷、慧黠幽默和對世界無窮的好奇心,讓她的作品饒富趣味與洞見。她目前居住在多倫多。最新作品是散文集《炙手可熱的問題》(2022)。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.372》蹲點是I人用的,社交恐怖分子請用「佔點」

延伸閱讀

OB短評》#276 像極了愛情的極品好書懶人包

Openbook「選書小組」每週研讀各出版社已出版或即將出版的新書,逐本討論後,為讀者評選出優質好書,誠心推薦給您。 閱讀更多

英美書房》使女的故事下半年推出續集,及其他藝文短訊

閱讀更多

報導》從書本躍上螢幕的創造力:青年創作出版媒合會前會,三種立場談創作、媒合到改編

講題:從書本躍上螢幕的創造力 主講:沈育如(蓋亞文化總編輯)、鄭心媚(編劇、作家)、唐福睿(導演、作家) 由文化部主辦的青年創作補助出版媒合會,... 閱讀更多