海洋文學作家廖鴻基長年記錄、書寫海洋,已累積30本文學作品,包括散文與小說。《天邊的目眉》是他出版的第一本台語詩集,以詩、以台語寫下他在海陸之間的觀察、感受與情思,也寫下討海人獨有的勞動語彙與聲腔。本集節目邀請到廖鴻基,分享這本詩集的創作歷程。內容精彩,請別錯過。

【精華摘要】

➤車行路上的即興創作

廖鴻基台語詩集《天邊的目眉》

主持人:怎麼會想要用台語寫詩?

廖鴻基:其實是個機緣。去年6月有一位朋友載我去搭車,那天西南氣流滿強的,在路上看到樹梢隨風搖擺,我就隨口唸了一句:「風共樹椏捋頭鬃(風幫樹枝梳頭髮)。」朋友覺得滿好聽,鼓勵我把它整首唸出來。

聽完之後,他說:「你在海上工作那麼多年,討海人他們習慣的用語應該有很多?如果用台語詩來表達的話,應該不錯?」我聽進去了,就想說試試看吧!雖然不曾用台語詩來表達,那就立個目標,我給自己50首的目標。這50首,大部分都是在交通行程上寫的。

主持人:寫在手機上嗎?

廖鴻基:對,用手機寫。開始有一些念頭,就幾句、幾句開始寫。沒想到在11、12月左右,就已經完成50首了。

主持人:可是用中文來寫台語的時候,有一些字是平常不太會使用的,那在輸入的時候會不會有問題?

廖鴻基:對我來說,已經習慣用華文來做創作,不管是散文或者小說,都已經習慣使用華文的思維。幸好我小時候成長的過程都是阿嬤帶大的,阿嬤都講台語,而且阿嬤很會罵人,口氣、用詞都還滿道地的。我聽跟講都沒有問題,但是用文字來表達,確實就有轉換的問題。

在車上寫的時候,常常先用我習慣的音來做記錄。回去之後,要用滿多精神跟時間來找到正確的字。幸好這個年代,網路很方便。

主持人:不過與台語音相對的文字,可能不同寫作者有時候會有不一樣的選擇?以及,對於讀者來說,可能和台語音相對的文字,看起來還是陌生的,閱讀上好像會有一點困難?

廖鴻基:因為台語本身是沒有文字的,它必須藉由漢字跟羅馬音做表達。幸好教育部已經開始做標準化,希望習慣用的音能夠找到比較正確的字。

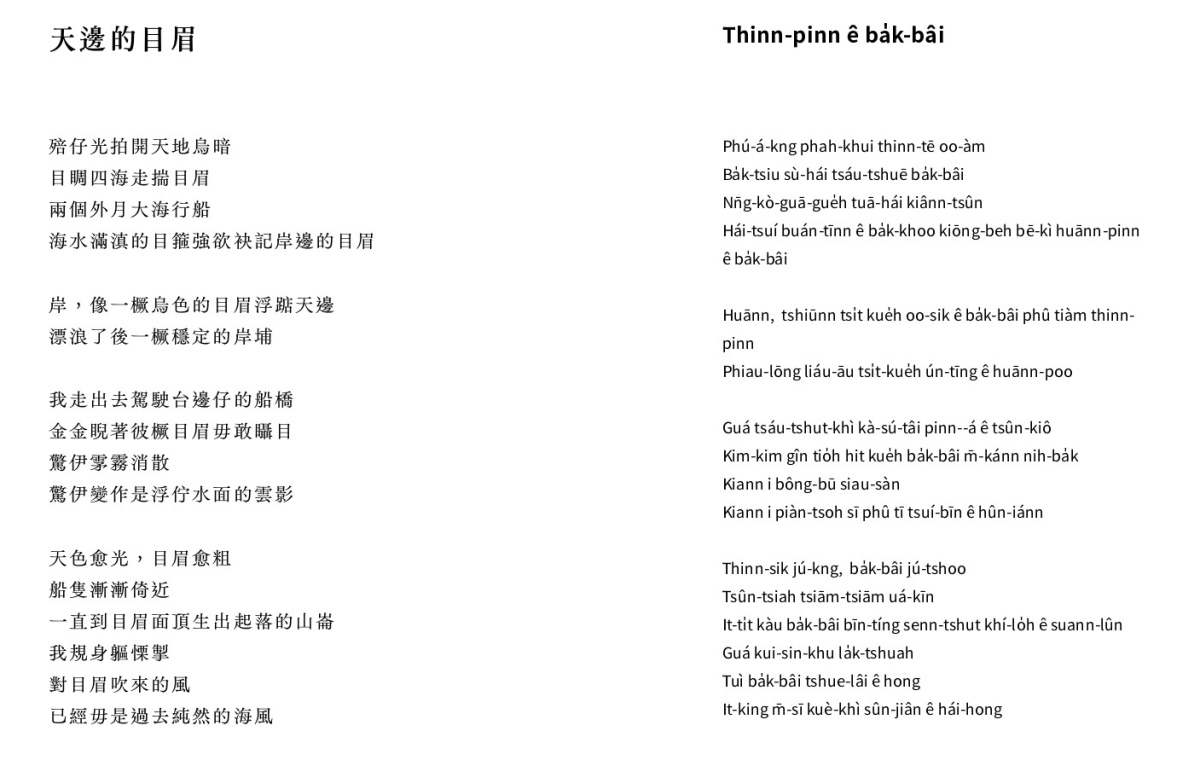

像這本詩集,大部分人單單看漢字可能沒有辦法直接讀出來。一個文學作品,特別是詩作,能夠讓讀者琅琅上口的話是更好的,所以用羅馬拼音標注,能夠多少知道它的讀音。另外,討海人使用的語言跟一般的台語又有一些距離。我盡量用註釋讓大家能理解,特別是關於海洋、漁業或船隻的構造等等用語。

➤25年前的遠航,對陸地的想望

主持人:從文字閱讀,其實只是詩的一半,因為詩是要拿來唸的。可能我們自己看羅馬拼音還不一定拼得出來,先有個參照也許比較容易。藉這個難得的機會,先請作者為我們親自朗誦一首。

廖鴻基:好啊,先介紹一下〈天邊的目眉〉這首詩的由來。我在2000年的時候,曾經跟著遠洋漁船從高雄港航行到阿根廷海域,有60多天都在海上,是我這輩子最長一段時間沒有上岸。雖然在剛離開高雄港的時候,因為擺脫陸地的一些牽扯,心情是愉快的。但是經過60多天之後,就急著想上岸,對陸地所有的一切都是想望的。

在確定會停靠南非開普敦的港口之後,船長跟我保證,天亮時一定可以看到非洲大陸的陸地。於是,天還沒亮,我就到駕駛艙,把頭抵在駕駛艙的玻璃。果然船長的計算非常精準。大概天剛朦朦亮的時候,海天交界處浮現出一截粗黑體。看了一段時間,又覺得它有點像眉毛。

天慢慢亮,船漸漸接近,我看見眉毛上長出了山巒、樹木等等的輪廓,心裡就非常安心,確定今天可以上岸了。因為在最後那段航程裡,常常會覺得船一直在原地轉圈,好像這輩子不曉得還能不能再回到陸地上。所以那時候特別急切地想確定,今天是能夠靠岸。也因此,在那一刻,寫了這樣的一首詩。

南非開普敦海港附近的「桌山」(Table Mountain),是開普敦著名的地標。(圖源:維基)

➤以母語創作,情感更加豐沛

主持人:華文創作也是您非常嫻熟的,這樣的情感用台語表達,與華文有甚麼不同呢?

廖鴻基:我覺得是不一樣的,台語畢竟是我的母語,可能帶著華文比較沒辦法表達的情感吧,這是我的感覺。當然我用華文也寫了不少詩,只是不曾發表。第一次用台語寫詩,我也覺得還滿盡情的,情感放得滿開的。

主持人:這本詩集的表達都非常具象,情感真摯,也很直白。想請問您,如何體會台語詩的美感?

廖鴻基:我想文學都有個共同性,不管用哪一種語言,都有音韻之美。它不是口語、是整理過的文字,尤其詩是密度更高的一種文字。但是用我的母語台語來做詩文呈現,我會覺得它更道地的表達了。

譬如假若我用華文寫〈天邊的目眉〉,大約表達了70%、80%,用台語的話,我個人覺得大概能夠表達90%以上。特別其中有寫到一句「對目眉吹來的風,已經毋是過去純然的海風」,就是說60多天都在吹海風,現在已經確定要上岸了。

主持人:連風的感覺都不一樣了。

廖鴻基:對,從岸上吹過來的風已經讓我全身發抖,可能也因為急著想上岸的心情,但是那一刻我還深呼吸了一下,真的是不同於海風的味道。

➤海上視界新奇,海洋世界不可預期

主持人:對讀者來說,可能會有兩種不一樣的感受,一是這本詩集是用台語來表達,另一個是討海經驗的觀點,是我們在陸地上很難想像的。

廖鴻基:陸地跟海洋其實是完全不同的兩片世界,包括連時間長度的感覺也都不一樣。當然有人說,喜歡海我們可以從陸地上看海就好了,何必辛苦地承受日曬的辛苦、到海上去?

假如形容陸地上看海是180度的視角好了,從海上回頭看則是完全另外180度的視角。視角不同,視野不同,引發的情感也會不同。所以我還是鼓勵更多人試試看,從海上去回頭看台灣,跟從台灣的岸邊看海,對這個島的感情會是完全不同的。

主持人:討海人的語言似乎都是非常直接、生猛,可是這本詩集裡面好像是比較溫婉的感覺?

廖鴻基:也許和個性有關吧,有些討海的夥伴會對我說,你看起來一點都不像討海的人。有人說討海人使用的語言會有很多語助詞,但是其實我在海上跟滿多不同的討海人一起,發現技術很好的人,他們是很斯文的。

主持人:這本詩集裡面一共有50首,請您再分享一首書中的〈拋碇〉。

廖鴻基:「拋碇」就是下錨的意思。討海人常說,「如果沒有碇就沒有命」,就是指任何船上一定要有一個錨。陸地上汽車故障也許停放在路邊,車子不會動,船如果在海上故障、不立即下錨的話,船可能就隨著風、隨著海流漂,撞到岸、撞到其他船隻。因為船隻已經失去自主動力,所以如果一艘船沒有錨的話就是沒命了。在海上「碇」是多麼重要的一個裝備。

主持人:「碇」字是一個石、一個定,跟一般說的「錨」這個字是不一樣的?

廖鴻基:更早以前沒有鐵,還不是那麼方便的小漁船大概就是用石頭綁著當作錨,所以在台語用石字邊這個「碇」。

主持人:我們在陸上通常說車拋錨了、不會動了是件不好的事情。可是在海上,拋錨是個重要的動作,也有積極的意義。

廖鴻基:而且要非常會掌握時機。像台灣東部,海域是五、六千公尺深,如果你錯過了那個時機,你的錨就勾不到底了,就注定要漂流了。

主持人:您在詩集裡用獨特的視角描述海上的經驗,會不會是還沒有當夠久的船員?如果跑了很多趟,說不定這個經驗就變得稀鬆平常了,也沒有那樣的恐懼或嚮往?

廖鴻基:我覺得不會,因為海洋跟陸地最大的不同是它又寬又深。即使一輩子多麼認真努力的航行,也航不遍大海的每個角落,就是一輩子探索不完。

我個人算是在海上航行耕耘了30多年,如果在陸地上耕耘30年,大概不大會再有新鮮感,但是我至今每趟出海,都抱著期待的心情,還是很想出海。因為今天船隻帶你去到的點,可能是你這輩子不曾到過的點。而且海洋的不確定因素常常會讓每一趟航行無法預期。所以每趟出海都等著海洋給我看見它新的面貌,那種新鮮跟新奇,一直都沒有消失。

主持人:海洋的無可預期,對喜愛冒險的人來講,可能覺得太好了,很期待這種未知。但海洋也可能讓另一種性格的人們感到恐懼、危險?

廖鴻基:也許是吧。我覺得喜歡航海的人,可能都滿享受孤獨的。一個人看著海、一個人享受漫長的航程,都覺得是很好的,那就適合當船員了。

➤與父親、與海洋和解的插畫

主持人:這本詩集裡的插畫,是您女兒畫的。她也有豐富的海上經驗嗎?

廖鴻基:其實她沒有。在我去當討海人的時候,她跟她媽媽是非常反對的,甚至會覺得我太喜歡海,而忽略了岸上的家,也沒有好好地當一個父親吧。我想當船員的家人都類似有這樣的抱怨。

主持人:因為出去一趟就很多天,甚至好幾個月。

廖鴻基:所以家人很不贊成。以前漁船不方便,後來有賞鯨船,我也帶過很多年輕人,很希望我的女兒也來,我想讓她看見我所耕耘的這片世界,但她總是拒絕。

後來有個轉變,她生了一場病之後,在休養過程中,我常常帶她出海。漸漸體會到我為什麼這麼喜歡海,她就答應幫我的書畫插畫。

主持人:做為父親與作者,都會感到非常高興跟欣慰吧。

廖鴻基:對,我覺得是藉由海洋的和解。 ●

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

Tags:

海洋文學作家廖鴻基長年記錄、書寫海洋,已累積30本文學作品,包括散文與小說。《天邊的目眉》是他出版的第一本台語詩集,以詩、以台語寫下他在海陸之間的觀察、感受與情思,也寫下討海人獨有的勞動語彙與聲腔。本集節目邀請到廖鴻基,分享這本詩集的創作歷程。內容精彩,請別錯過。

【精華摘要】

➤車行路上的即興創作

主持人:怎麼會想要用台語寫詩?

廖鴻基:其實是個機緣。去年6月有一位朋友載我去搭車,那天西南氣流滿強的,在路上看到樹梢隨風搖擺,我就隨口唸了一句:「風共樹椏捋頭鬃(風幫樹枝梳頭髮)。」朋友覺得滿好聽,鼓勵我把它整首唸出來。

聽完之後,他說:「你在海上工作那麼多年,討海人他們習慣的用語應該有很多?如果用台語詩來表達的話,應該不錯?」我聽進去了,就想說試試看吧!雖然不曾用台語詩來表達,那就立個目標,我給自己50首的目標。這50首,大部分都是在交通行程上寫的。

主持人:寫在手機上嗎?

廖鴻基:對,用手機寫。開始有一些念頭,就幾句、幾句開始寫。沒想到在11、12月左右,就已經完成50首了。

主持人:可是用中文來寫台語的時候,有一些字是平常不太會使用的,那在輸入的時候會不會有問題?

廖鴻基:對我來說,已經習慣用華文來做創作,不管是散文或者小說,都已經習慣使用華文的思維。幸好我小時候成長的過程都是阿嬤帶大的,阿嬤都講台語,而且阿嬤很會罵人,口氣、用詞都還滿道地的。我聽跟講都沒有問題,但是用文字來表達,確實就有轉換的問題。

在車上寫的時候,常常先用我習慣的音來做記錄。回去之後,要用滿多精神跟時間來找到正確的字。幸好這個年代,網路很方便。

主持人:不過與台語音相對的文字,可能不同寫作者有時候會有不一樣的選擇?以及,對於讀者來說,可能和台語音相對的文字,看起來還是陌生的,閱讀上好像會有一點困難?

廖鴻基:因為台語本身是沒有文字的,它必須藉由漢字跟羅馬音做表達。幸好教育部已經開始做標準化,希望習慣用的音能夠找到比較正確的字。

像這本詩集,大部分人單單看漢字可能沒有辦法直接讀出來。一個文學作品,特別是詩作,能夠讓讀者琅琅上口的話是更好的,所以用羅馬拼音標注,能夠多少知道它的讀音。另外,討海人使用的語言跟一般的台語又有一些距離。我盡量用註釋讓大家能理解,特別是關於海洋、漁業或船隻的構造等等用語。

➤25年前的遠航,對陸地的想望

主持人:從文字閱讀,其實只是詩的一半,因為詩是要拿來唸的。可能我們自己看羅馬拼音還不一定拼得出來,先有個參照也許比較容易。藉這個難得的機會,先請作者為我們親自朗誦一首。

廖鴻基:好啊,先介紹一下〈天邊的目眉〉這首詩的由來。我在2000年的時候,曾經跟著遠洋漁船從高雄港航行到阿根廷海域,有60多天都在海上,是我這輩子最長一段時間沒有上岸。雖然在剛離開高雄港的時候,因為擺脫陸地的一些牽扯,心情是愉快的。但是經過60多天之後,就急著想上岸,對陸地所有的一切都是想望的。

在確定會停靠南非開普敦的港口之後,船長跟我保證,天亮時一定可以看到非洲大陸的陸地。於是,天還沒亮,我就到駕駛艙,把頭抵在駕駛艙的玻璃。果然船長的計算非常精準。大概天剛朦朦亮的時候,海天交界處浮現出一截粗黑體。看了一段時間,又覺得它有點像眉毛。

天慢慢亮,船漸漸接近,我看見眉毛上長出了山巒、樹木等等的輪廓,心裡就非常安心,確定今天可以上岸了。因為在最後那段航程裡,常常會覺得船一直在原地轉圈,好像這輩子不曉得還能不能再回到陸地上。所以那時候特別急切地想確定,今天是能夠靠岸。也因此,在那一刻,寫了這樣的一首詩。

➤以母語創作,情感更加豐沛

主持人:華文創作也是您非常嫻熟的,這樣的情感用台語表達,與華文有甚麼不同呢?

廖鴻基:我覺得是不一樣的,台語畢竟是我的母語,可能帶著華文比較沒辦法表達的情感吧,這是我的感覺。當然我用華文也寫了不少詩,只是不曾發表。第一次用台語寫詩,我也覺得還滿盡情的,情感放得滿開的。

主持人:這本詩集的表達都非常具象,情感真摯,也很直白。想請問您,如何體會台語詩的美感?

廖鴻基:我想文學都有個共同性,不管用哪一種語言,都有音韻之美。它不是口語、是整理過的文字,尤其詩是密度更高的一種文字。但是用我的母語台語來做詩文呈現,我會覺得它更道地的表達了。

譬如假若我用華文寫〈天邊的目眉〉,大約表達了70%、80%,用台語的話,我個人覺得大概能夠表達90%以上。特別其中有寫到一句「對目眉吹來的風,已經毋是過去純然的海風」,就是說60多天都在吹海風,現在已經確定要上岸了。

主持人:連風的感覺都不一樣了。

廖鴻基:對,從岸上吹過來的風已經讓我全身發抖,可能也因為急著想上岸的心情,但是那一刻我還深呼吸了一下,真的是不同於海風的味道。

➤海上視界新奇,海洋世界不可預期

主持人:對讀者來說,可能會有兩種不一樣的感受,一是這本詩集是用台語來表達,另一個是討海經驗的觀點,是我們在陸地上很難想像的。

廖鴻基:陸地跟海洋其實是完全不同的兩片世界,包括連時間長度的感覺也都不一樣。當然有人說,喜歡海我們可以從陸地上看海就好了,何必辛苦地承受日曬的辛苦、到海上去?

假如形容陸地上看海是180度的視角好了,從海上回頭看則是完全另外180度的視角。視角不同,視野不同,引發的情感也會不同。所以我還是鼓勵更多人試試看,從海上去回頭看台灣,跟從台灣的岸邊看海,對這個島的感情會是完全不同的。

主持人:討海人的語言似乎都是非常直接、生猛,可是這本詩集裡面好像是比較溫婉的感覺?

廖鴻基:也許和個性有關吧,有些討海的夥伴會對我說,你看起來一點都不像討海的人。有人說討海人使用的語言會有很多語助詞,但是其實我在海上跟滿多不同的討海人一起,發現技術很好的人,他們是很斯文的。

主持人:這本詩集裡面一共有50首,請您再分享一首書中的〈拋碇〉。

廖鴻基:「拋碇」就是下錨的意思。討海人常說,「如果沒有碇就沒有命」,就是指任何船上一定要有一個錨。陸地上汽車故障也許停放在路邊,車子不會動,船如果在海上故障、不立即下錨的話,船可能就隨著風、隨著海流漂,撞到岸、撞到其他船隻。因為船隻已經失去自主動力,所以如果一艘船沒有錨的話就是沒命了。在海上「碇」是多麼重要的一個裝備。

主持人:「碇」字是一個石、一個定,跟一般說的「錨」這個字是不一樣的?

廖鴻基:更早以前沒有鐵,還不是那麼方便的小漁船大概就是用石頭綁著當作錨,所以在台語用石字邊這個「碇」。

主持人:我們在陸上通常說車拋錨了、不會動了是件不好的事情。可是在海上,拋錨是個重要的動作,也有積極的意義。

廖鴻基:而且要非常會掌握時機。像台灣東部,海域是五、六千公尺深,如果你錯過了那個時機,你的錨就勾不到底了,就注定要漂流了。

主持人:您在詩集裡用獨特的視角描述海上的經驗,會不會是還沒有當夠久的船員?如果跑了很多趟,說不定這個經驗就變得稀鬆平常了,也沒有那樣的恐懼或嚮往?

廖鴻基:我覺得不會,因為海洋跟陸地最大的不同是它又寬又深。即使一輩子多麼認真努力的航行,也航不遍大海的每個角落,就是一輩子探索不完。

我個人算是在海上航行耕耘了30多年,如果在陸地上耕耘30年,大概不大會再有新鮮感,但是我至今每趟出海,都抱著期待的心情,還是很想出海。因為今天船隻帶你去到的點,可能是你這輩子不曾到過的點。而且海洋的不確定因素常常會讓每一趟航行無法預期。所以每趟出海都等著海洋給我看見它新的面貌,那種新鮮跟新奇,一直都沒有消失。

主持人:海洋的無可預期,對喜愛冒險的人來講,可能覺得太好了,很期待這種未知。但海洋也可能讓另一種性格的人們感到恐懼、危險?

廖鴻基:也許是吧。我覺得喜歡航海的人,可能都滿享受孤獨的。一個人看著海、一個人享受漫長的航程,都覺得是很好的,那就適合當船員了。

➤與父親、與海洋和解的插畫

主持人:這本詩集裡的插畫,是您女兒畫的。她也有豐富的海上經驗嗎?

廖鴻基:其實她沒有。在我去當討海人的時候,她跟她媽媽是非常反對的,甚至會覺得我太喜歡海,而忽略了岸上的家,也沒有好好地當一個父親吧。我想當船員的家人都類似有這樣的抱怨。

主持人:因為出去一趟就很多天,甚至好幾個月。

廖鴻基:所以家人很不贊成。以前漁船不方便,後來有賞鯨船,我也帶過很多年輕人,很希望我的女兒也來,我想讓她看見我所耕耘的這片世界,但她總是拒絕。

後來有個轉變,她生了一場病之後,在休養過程中,我常常帶她出海。漸漸體會到我為什麼這麼喜歡海,她就答應幫我的書畫插畫。

主持人:做為父親與作者,都會感到非常高興跟欣慰吧。

廖鴻基:對,我覺得是藉由海洋的和解。 ●

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

➤閱讀隨身聽,聆聽導引:

➤線上聆聽

閱讀通信 vol.364》星象顯示今年最亮眼的書是……

延伸閱讀

閱讀隨身聽S12EP7》雖難以言說但都深受震動:聽詩人柏森說古典樂、哲學與詩 ft.《原光》

你那邊,現在是白天還是晚上?已回到家,或是在通勤的路上?無論什麼時間、地點,歡迎隨時打開「閱讀隨身聽」。Openbook閱讀誌企畫製作的Podcast節目,... 閱讀更多

閱讀隨身聽S12EP6》 以書相遇、與人相聚的燦爛時光——訪 《燦爛時光:東南亞主題書店》店長張正

你那邊,現在是白天還是晚上?已回到家,或是在通勤的路上?無論什麼時間、地點,歡迎隨時打開「閱讀隨身聽」。Openbook閱讀誌企畫製作的Podcast節目,... 閱讀更多

閱讀隨身聽S12EP5》不穿白衣的護理師,用插畫告訴你手術室的獨特故事 ft.《手術室裡的小綠人》

你那邊,現在是白天還是晚上?已回到家,或是在通勤的路上?無論什麼時間、地點,歡迎隨時打開「閱讀隨身聽」。Openbook閱讀誌企畫製作的Podcast節目,... 閱讀更多