筆耕逾一甲子的曾貴海,兼具詩人、醫師、環保倡議者、社會運動推手、人權與教育改革者等多重身分,一生投入台灣文學發展、生態環境守護、文化推動與民主運動。他著作等身、獲獎無數──包括1985年吳濁流新詩獎、1998年賴和醫療服務獎、2004年高雄市文藝獎、2016年第20屆台灣文學家牛津獎、2017年第七屆客家終身貢獻獎、台灣醫療典範獎,以及2022年厄瓜多惠夜基國際詩歌節第15屆Ileana Espinel Cedeño國際詩歌獎,成為首位獲此殊榮的亞洲詩人。2023年,他更獲提名為諾貝爾文學獎候選人,足見其國際影響力。

曾貴海於2024年8月辭世。為延續其精神與文字,高雄市文化局與其遺孀黃翠茂女士,特將未出版的13首詩作輯成中英對照詩集《星期八:曾貴海給世界的話》,並於7月26日在高雄文學館舉辦新書發表會。

曾貴海於2024年8月辭世。為延續其精神與文字,高雄市文化局與其遺孀黃翠茂女士,特將未出版的13首詩作輯成中英對照詩集《星期八:曾貴海給世界的話》,並於7月26日在高雄文學館舉辦新書發表會。

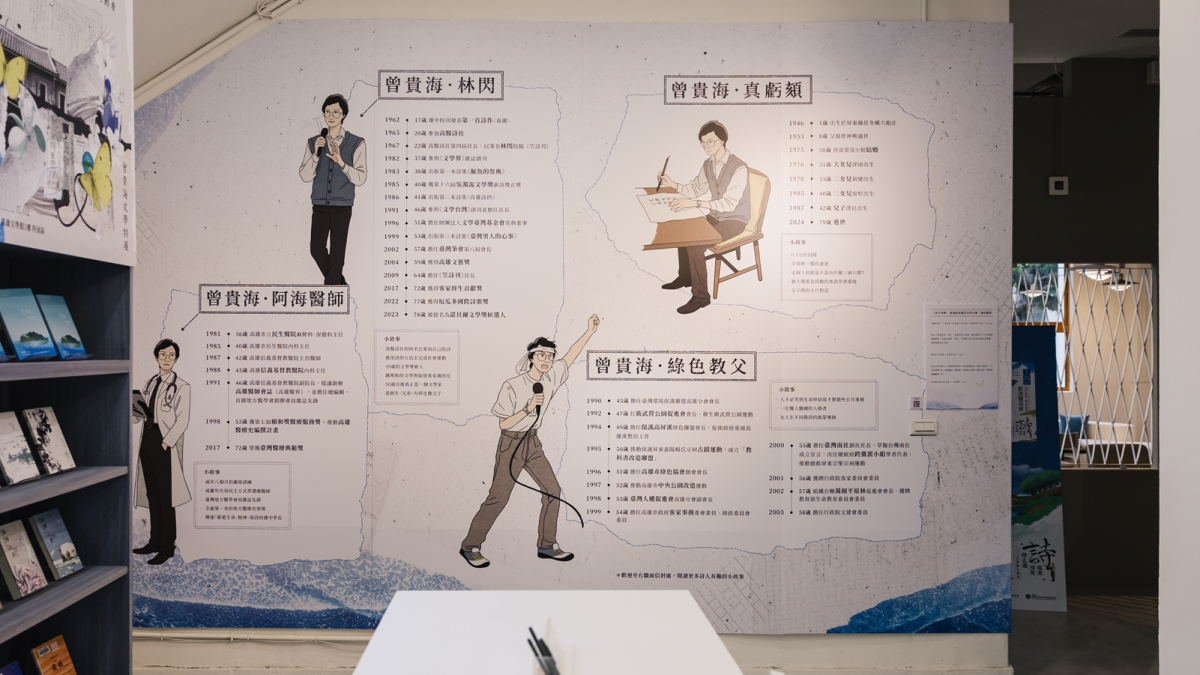

館方亦策劃「從海而來:詩人、醫師、社會運動者」特展,展期自即日起至11月2日,透過手稿、筆記、生活物件、新聞剪報與影像資料,重現他一生深情與堅毅的身影。

高雄文學館也邀請多位詩人、作家,以朗讀或分享個人詩作的方式,追念他之於人與土地深情的一生。以下為「詩:從來沒有停止過」該系列活動之紀錄分享。

「從海而來:詩人、醫師、社會運動者」特展

「從海而來:詩人、醫師、社會運動者」特展

➤「什麼地方出錯了?不是同樣的眼睛同樣的裸體嗎?」詩人寫40與50

這次「詩:從來沒有停止過──高雄文學月」系列活動,內容形式多元,從新書發表、詩人朗讀、對談講座,到詩市集與展覽,展現文學的跨界能量。

詩人兼學者楊佳嫻與詩人騷夏以「召喚著集體南飛的旅次」為題展開對談,從曾貴海詩作中的自傳性談起。楊佳嫻讀到〈男人四十歲〉時表示,她同感於明知開始變老,卻還不服老的矛盾。「想想我們年少時都說絕不要活過30歲,可是有天意識到時,轉眼已來到40。這首自我調侃的詩恰恰寫活了這種門檻上的心情;即便心裡還幻想20歲重溫青春,但現實中早知道自己過了那個年齡。」

騷夏回應:「對照現在40歲的人跟曾醫師當年,詩裡好像有種『我什麼事都已嘗試過』的餘裕感。反觀現代人40歲還在為自己奮鬥(例如房貸),有的人沒有走入家庭,也不會有所謂三明治家庭的牽絆。」

詩人騷夏(左)與作家楊佳嫻

然而來到〈男人五十歲〉,楊佳嫻分享,從詩句長度與節奏感,已可感受不若40歲時的彈跳活潑。他比喻自己本是一棵青春的樹,如今回首來時已變得有點困難。接著語氣一轉,把關注目光從自身轉往我們來以生存的環境,急切想把這個地球正在遭逢的破壞告訴世人。

楊佳嫻說:「過去我讀說明性太強的詩會反感,但現在我看見的是一位長期筆耕不輟的詩人各種變化。他用很重的字塊呈現內心很強的意念,社會性的東西不斷隨著年齡疊加進他的生命,但最後他又扣回半百男人深刻的痴情。」

騷夏也從〈男人五十歲〉理解他從事社會運動的想法,雖然有時嚴肅、議題性強,但很多小地方流露出他詩人的幽默與智慧。

例如他借近視者日常依賴的〈眼鏡〉一詩,討論世界的虛幻與真實。騷夏說:「我們每天擦拭那兩片玻璃,看到的就是真實世界嗎?看不到的就不存在嗎?作者反思後告訴我們,『儘管我這麼努力,仍達不到世俗社會的標準視力』。可以感受他切換了我們看世俗跟世俗看我們的多重視角,而觀點在文學中是很大的命題。」

楊佳嫻對「世俗標準」亦有所感,她分享詩人題材從日常而來,但生活跟常人並無二致,差別是看事物的角度,如果為了符合主流價值就不會從事文學寫作了。

➤「我是詩人」,也是一位抗爭者

「其實詩人就是一個抗爭者。」騷夏認為,〈我是詩人〉非常具現代感,可能會被誤以為是當代年輕創作者所寫,有種不被時間淘汰的永恆性,內容則讓人噗哧一笑,因為她日常也會遇到。

她舉自己辦房貸遇阻的尷尬為例:「這個世界怎樣看待詩人?寫詩就要很窮嗎?這件事讓我以後會小心使用寫作者這個身份。」看曾醫師幽默自嘲的背後,也感受得到他的苦笑。

騷夏表示,過去出版業常說詩是票房毒藥,但近年IG興起,詩成為年輕人喜歡的文類,很能吃進現代閱讀結構裡,〈我是詩人〉就超適合貼到IG。

楊佳嫻也分享〈作家身份證〉一詩,說明詩人這個行業並非與生俱來,而是要取得的一門專業、手藝。「不過曾醫師並不強調手藝或專業,而是『堅持作家的身分,用什麼證明你還活著』,這個證明可能來自你仍在讀、仍在寫,仍用文學的眼光看世界。」

有趣的是這句「堅持作家的身分,貼上心靈的各種裸照」,顯示詩是曾貴海的「心靈寫真集」,楊佳嫻說:「很多人見他為人謙虛親和,常微微臉紅地用堅定的聲音敘述自己的看法,所以讀他的詩常有奇怪的違和感,這可能呼應到某些人說的,作家必須要有過渡自己的勇氣。」

騷夏回應道:「他詩中寫到流動的愛慾,拿自己的私密面對不可預期的讀者,真的很需要勇氣。然而重點是,能與不同性別、年代、時空的人起共鳴,才是文學最美妙的時刻。」

楊佳嫻則從中看到曾貴海的文學觀:「我會把〈作家身份證〉視為一首情詩,告訴你一個作家的堅持。」例如台語詩〈路邊草〉便可窺見他如何以詩人的風骨,渺小地抵抗世界的巨大。騷夏說這首是經營台語詩很好的入門學習範本,如今也改編成音樂作品,被許多人傳唱。

➤ 「路過一個那樣的城市」:詩人的觀察與批判

〈高雄〉 完成於1984年,其中挑著講的路名「一心二聖四維七賢八德」,對應了「虛構的理想國,嚴密的禮教網,貼滿女性器物的標幟」。讓騷夏想起童年看到街頭的三級片電影看板,形成奇異的高雄街景。

「這首詩每一段都以『路過一個那樣的城市』為起手式,為什麼明明是高雄的醫師卻裝不熟呢?我覺得他想跳出高雄本位,用路人客觀嚴格地檢視批判他深愛的城市與土地,筆法像嚴父。最後『敗壞的果子的內部,將逐漸掩埋那裡』,則是他愛之深責之切的自省與良心。」

至於〈一張鄉下女人的臉〉,楊佳嫻說彷彿是時間之流中的一張截圖。「他寫的是冬日凌晨市場批貨的小生意人,夫妻同心協力辛苦工作的樣子,以剪裁過的白描手法將疲倦勞動的臉精確地寫出來。」楊佳嫻很欣賞他用小人物的生活,去驅除城市的冷感,是渾然天成的短詩。

有關黎明即起,騷夏也分享〈天光〉,以近距離描寫一張山的臉,遠觀一座城市的甦醒。另一首〈黃昏鳥 〉,騷夏也認為眼球的意象用得非常巧妙。

曾醫師一生不停寫詩,這張作家身分證他一直拿著不肯放手,真的把詩當作人生不可或缺的很大一部分。兩位與談人分享各自如何書寫家鄉與年歲。

騷夏分享:「回到高雄,在台北工作的我也會用路過的觀點來批判它嗎?我又會用怎樣的女性觀點,寫出屬於自己的女人40、女人50呢?我覺得曾醫師的詩,對我們是很好的啟發。」

楊佳嫻也表認同:「80年代世界非常魔幻(比如夜市、流水席、清涼秀跟鋼管舞),都是絕佳題材,雖不見得全然美好,卻很生猛,但有很多觸動我們的東西,且它是真實的。」

「從海而來:詩人、醫師、社會運動者」特展(高雄市文化局提供)

「從海而來:詩人、醫師、社會運動者」特展(高雄市文化局提供)

「從海而來:詩人、醫師、社會運動者」特展(高雄市文化局提供)

「從海而來:詩人、醫師、社會運動者」特展(高雄市文化局提供)

「從海而來:詩人、醫師、社會運動者」特展(高雄市文化局提供)

「從海而來:詩人、醫師、社會運動者」特展(高雄市文化局提供)

「從海而來:詩人、醫師、社會運動者」特展(高雄市文化局提供)

「從海而來:詩人、醫師、社會運動者」特展(高雄市文化局提供)

「從海而來:詩人、醫師、社會運動者」特展(高雄市文化局提供)

「從海而來:詩人、醫師、社會運動者」特展(高雄市文化局提供)

「從海而來:詩人、醫師、社會運動者」特展(高雄市文化局提供)

「從海而來:詩人、醫師、社會運動者」特展(高雄市文化局提供)

「從海而來:詩人、醫師、社會運動者」特展(高雄市文化局提供)

「從海而來:詩人、醫師、社會運動者」特展(高雄市文化局提供)

➤「文字是天神種在人心的炭火」:原民書寫與傷痕詩學

曾貴海批判社會、挖掘歷史,也包含台灣族群融合的認同與探索。〈向平埔祖先道歉〉即是他認同經驗的詩。詩題所謂道歉,是平埔族被強勢文化與政治力入侵過後,他為台灣人認同混淆的愧疚。

他還有3首《神祖與土地的頌歌》,提到祖靈的聖地是生命的起點與終點,那裡充滿祖靈的祝福與土地的愛。他感謝原民不同於漢文化的文明,展現出人與天地自然的美好和諧。

以「從曾貴海的平埔原住民詩談起」為題的對談,由詩人崔舜華主持,並邀集三位不同族群的創作者共同參與,包含布農族詩人卜袞.伊斯瑪哈單.伊斯立端(以下簡稱「卜袞」)、排灣族音樂家丹耐夫.正若,與阿美族詩人嚴毅昇。

左起排灣族音樂家丹耐夫.正若、布農族詩人卜袞.伊斯瑪哈單.伊斯立端、阿美族詩人嚴毅昇與詩人崔舜華

卜袞回應曾貴海原民書寫,先以母語朗讀自己的作品〈記憶 經過〉、〈回祖靈的路就只有一條〉與〈炭火〉,展示詩在不同語境下的流動。他說:「很多人都在回溯自己的血脈根源,而我們族群的靈魂裡,早刻有祖靈的DNA。」

阿美族新生代詩人嚴毅昇,也以作品〈在我身體裡的那座山〉,呼應曾貴海對土地的熱愛。詩中有花東自然的流失,也有歷史的遺跡、族群的遷徙。他提到:「台灣這個島就像我自己,遠從祖先就開始混血。我思考過平埔族消失的不是人種,而是文化。」

他也進一步談到〈向平埔祖先道歉〉。本詩以第一人稱書寫,直面平埔族群在歷史上所遭遇的邊緣化與文化斷裂。詩中以「完全從平原消失了」揭示族群的困境,並藉由人類學報告與後裔的基因痕跡,追尋平埔存在的印記;透過「最後一雙梅花鹿被獵殺」、「刺桐花……不就是五百年來平埔命運的血花嗎」等自然意象,映照歷史的失落與悲痛。

丹耐夫正若分享,原住民的姓名在日本時代的戶政系統尚有蛛絲馬跡可循,在國民政府過去的戶政系統中徹底沒有了線索,難以辨識,甚至同一家族不同兄弟姊妹,卻有不同性氏。姓名與文化的斷裂,導致族人難以溯祖,削弱了族群記憶。面對不同政體,丹耐夫正若表示:「對原住民來說,你出現在我面前,我很感謝你豐富我的生命,讓我看見很多東西,但是,不要取代我的生命、我的文化。」

丹耐夫.正若為高雄文學月活動演奏鼻笛

原住民向來是口傳文學,為保存更多的文化權、話語權,於是有了口語書文化的出現。如今族語創作無論音樂、詩等各種藝術形態,都會有中文版。丹耐夫正若希望原民保存自己的族語外,也不要吝嗇用華語、英語去讓更多人理解,善用AI豐富文化。「我們每個族群都有自己的密碼、自己的旋律,要找到每個族群自己的密碼。」

卜袞也表示:「1977年民歌時代,我們就嘗試其他語言去處理我的民族語言,但那個時代很小眾,可是我們很勇敢,想用我們的文明做自己。」他在1984年決定寫布農族語詩,原住民族語言的詞彙和語法結構與中文差異極大,一個詞往往蘊含時態、語氣、主被動等複雜意義,因此翻譯成中文困難重重。對他而言,母語書寫才是真正帶領思維的方式,中文書寫只是勉強轉譯。寫作時,他常先用母語完成,再翻成中文,目的在於建立跨族群交流的橋樑。

翻譯是不同族群的對話方式,他認為語言不是重點,而是價值:「曾醫師的道歉詩,精神上非常純淨美麗,這是文學的價值。而我的文學,最後理想是轉型正義,終極目標是希望解鎖人的心靈。」

台灣很多歷史傷口,最後都要靠彼此欣賞、相互擁抱來癒合。嚴毅昇認為:「我們年輕一輩的寫作者,跟其他創作者一樣,都會回望自己的生命經歷,找尋連結的方式。不同族群的我們,會在同一個群裡互相交流,理解的過程不是大家住在一起,而是尊重彼此的文化,『差異』會長出更美麗的果實。」

➤「把滿枝綠葉偷偷伸進老家的窗欞」:曾貴海與台語詩

以「論曾貴海的台語詩:詩人按怎用台語書寫」為題的對談,邀請了作家鄭順聰、詩人柏森與創作者沈宛瑩共同參與。柏森讀〈松樹的晨禱〉時,感到非常驚艷,對於詩人將自己想像為植物的思考方式,感到詩人靈思的活潑,增添了親近感:「我對曾貴海醫師的第一印象沒有年齡差距,是跨越世代的,就算他人不在這裡,精神也永遠活在文學世界中。」柏森認為台語詩有許多值得學習的地方,經由對母語,比如對語調音樂性的理解,能彌補台灣華語的不足,能產生更強的力道。台文作家鄭順聰也盛讚曾貴海對語言的敏感。

另一位文字兼傳播設計的新生代創作者沈宛瑩,也通過〈鄉下老家的榕樹〉,無需特別描繪,影像就在眼前,令她想起自己的祖母。「對我來說,樹是特別的存在,離鄉多年後,腦海中老家樹下的鞦韆猶原是祖母當年的模樣。」

左起作家鄭順聰、詩人柏森與創作者沈宛瑩

鄭順聰分享,曾貴海關心的問題,都會在詩中表達他的想法。例如〈銀角仔有兩面〉寫到,「世間人認錢唔認面,橫豎有錢雙面光」。他說:「曾醫師為人不計較,但也看到世人的現實,西瓜偎大邊、互相看不起。」尤其來到網路時代,資訊免費又包羅萬象,真偽像銅板的兩面,卻越看越不清。

來到社會議題,柏森對〈逃亡〉很有感,2003年SARS當時她讀幼稚園,身為醫師的曾貴海在詩中「用SARS作為一天的開始,也用SARS作為一天的結束」,讓她想到COVID-19時生命的脆弱,害怕未來不知怎麼走下去。但曾醫師最後並未否定,而是要人驚慌之外抱持希望。

沈宛瑩則與〈鎖匙〉共鳴,「失去了枷鎖,能夠在這水泥木板和鋼鐵的城市,活下去嗎」,讓關注弱勢議題的她,想到當前很多公共空間不夠友善。面對高齡化社會,覺得怎樣做才能讓社會更好,是需要大家關心的。

對新生代創作者而言,寫詩最困難的點在哪裡?柏森認為起手最難。「很多詩人說寫第一句詩,像剛起床的感覺,想說話卻還沒完全清醒。所以我常跟朋友開玩笑說有沒有夢中得句?對我來說寫詩像通靈,很耗精神。」她並介紹了自己的詩集《原光》,書名有啟蒙(enlighten)的意涵。

「用台語創作對我來說是幸運的,讓我的想像與思考像加了外掛。詩不一定要描寫美的事物,反映過去的歷史記憶也很重要。」她說之所以會把「台語撿回來」,是為了記錄阿公阿嬤很想講的228事件。

沈宛瑩認為寫詩是壓縮,而讀詩是解壓縮的過程。「我嬰兒時學會的第一句話是台語,但沒有跟阿嬤住一起後,就沒有機會講台語了。」她說是直到出國跟對岸同學相處,才有意識地想用台語做區別。

她的台語短篇小說〈翠蘭ê情批〉,刊登在蘇格蘭出版商Wind&Bones與台灣作家合作的Tâigael平台上,是揉合個人生命經驗,虛構出來的翠蘭阿嬤的故事,計有台語、華語、英語與蘇格蘭蓋爾語(Gaelic)4種版本,向國際上想知道台灣在地文化的人發聲。

從生活到抗爭,從城市到原鄉,從台語到多族群的語言書寫,曾貴海的詩展現了跨越時代與疆界的力量。本次「詩:從來沒有停止過──高雄文學月」透過對談、朗讀與展演,讓我們看見他如何以詩抵抗、以詩療傷、以詩呼喚更廣闊的對話。即使詩人已遠行,他留下的文字與精神仍不斷召喚著當代讀者,以書寫開啟屬於自己的南飛旅次。●

9/6(六)湖畔詩樂:廣闊無邊的綠色生態 湖畔.詩.音樂會🌟

衛武營都會公園佔地面積47公頃,原為軍營。1992年由曾貴海醫師發起「衛武營公園促進會」,催生為南臺灣最大的自然生態都會公園。這天,我們要以音樂/詩歌的形式,在見證變遷的老茄冬樹裙下,與當年一起參與倡議衛武營都會公園的詩人們、客語音樂人黃瑋傑、聲音導演郭霖、楊雨樵,曾美滿、凃妙沂、李友煌等詩人以朗讀和讀劇的方式,聽見這專屬於高雄市民的綠色詩言。

- 主持人:蔡幸娥

- 朗讀詩人:郭霖+李謙琳、曾美滿、楊雨樵、凃妙沂、李友煌

- 出席音樂家:黃瑋傑

- 活動日期:2025.9.6(六) 16:00-17:30

- 費用:0元,報名人數上限:120位

- 早鳥報名者前60位,「可獲曾貴海醫師《唯有堅持》一書」

- 報名網址:請點我

Tags:

本文照片皆由高雄市文化局提供

筆耕逾一甲子的曾貴海,兼具詩人、醫師、環保倡議者、社會運動推手、人權與教育改革者等多重身分,一生投入台灣文學發展、生態環境守護、文化推動與民主運動。他著作等身、獲獎無數──包括1985年吳濁流新詩獎、1998年賴和醫療服務獎、2004年高雄市文藝獎、2016年第20屆台灣文學家牛津獎、2017年第七屆客家終身貢獻獎、台灣醫療典範獎,以及2022年厄瓜多惠夜基國際詩歌節第15屆Ileana Espinel Cedeño國際詩歌獎,成為首位獲此殊榮的亞洲詩人。2023年,他更獲提名為諾貝爾文學獎候選人,足見其國際影響力。

館方亦策劃「從海而來:詩人、醫師、社會運動者」特展,展期自即日起至11月2日,透過手稿、筆記、生活物件、新聞剪報與影像資料,重現他一生深情與堅毅的身影。

高雄文學館也邀請多位詩人、作家,以朗讀或分享個人詩作的方式,追念他之於人與土地深情的一生。以下為「詩:從來沒有停止過」該系列活動之紀錄分享。

➤「什麼地方出錯了?不是同樣的眼睛同樣的裸體嗎?」詩人寫40與50

這次「詩:從來沒有停止過──高雄文學月」系列活動,內容形式多元,從新書發表、詩人朗讀、對談講座,到詩市集與展覽,展現文學的跨界能量。

詩人兼學者楊佳嫻與詩人騷夏以「召喚著集體南飛的旅次」為題展開對談,從曾貴海詩作中的自傳性談起。楊佳嫻讀到〈男人四十歲〉時表示,她同感於明知開始變老,卻還不服老的矛盾。「想想我們年少時都說絕不要活過30歲,可是有天意識到時,轉眼已來到40。這首自我調侃的詩恰恰寫活了這種門檻上的心情;即便心裡還幻想20歲重溫青春,但現實中早知道自己過了那個年齡。」

騷夏回應:「對照現在40歲的人跟曾醫師當年,詩裡好像有種『我什麼事都已嘗試過』的餘裕感。反觀現代人40歲還在為自己奮鬥(例如房貸),有的人沒有走入家庭,也不會有所謂三明治家庭的牽絆。」

然而來到〈男人五十歲〉,楊佳嫻分享,從詩句長度與節奏感,已可感受不若40歲時的彈跳活潑。他比喻自己本是一棵青春的樹,如今回首來時已變得有點困難。接著語氣一轉,把關注目光從自身轉往我們來以生存的環境,急切想把這個地球正在遭逢的破壞告訴世人。

楊佳嫻說:「過去我讀說明性太強的詩會反感,但現在我看見的是一位長期筆耕不輟的詩人各種變化。他用很重的字塊呈現內心很強的意念,社會性的東西不斷隨著年齡疊加進他的生命,但最後他又扣回半百男人深刻的痴情。」

騷夏也從〈男人五十歲〉理解他從事社會運動的想法,雖然有時嚴肅、議題性強,但很多小地方流露出他詩人的幽默與智慧。

例如他借近視者日常依賴的〈眼鏡〉一詩,討論世界的虛幻與真實。騷夏說:「我們每天擦拭那兩片玻璃,看到的就是真實世界嗎?看不到的就不存在嗎?作者反思後告訴我們,『儘管我這麼努力,仍達不到世俗社會的標準視力』。可以感受他切換了我們看世俗跟世俗看我們的多重視角,而觀點在文學中是很大的命題。」

楊佳嫻對「世俗標準」亦有所感,她分享詩人題材從日常而來,但生活跟常人並無二致,差別是看事物的角度,如果為了符合主流價值就不會從事文學寫作了。

➤「我是詩人」,也是一位抗爭者

「其實詩人就是一個抗爭者。」騷夏認為,〈我是詩人〉非常具現代感,可能會被誤以為是當代年輕創作者所寫,有種不被時間淘汰的永恆性,內容則讓人噗哧一笑,因為她日常也會遇到。

她舉自己辦房貸遇阻的尷尬為例:「這個世界怎樣看待詩人?寫詩就要很窮嗎?這件事讓我以後會小心使用寫作者這個身份。」看曾醫師幽默自嘲的背後,也感受得到他的苦笑。

騷夏表示,過去出版業常說詩是票房毒藥,但近年IG興起,詩成為年輕人喜歡的文類,很能吃進現代閱讀結構裡,〈我是詩人〉就超適合貼到IG。

楊佳嫻也分享〈作家身份證〉一詩,說明詩人這個行業並非與生俱來,而是要取得的一門專業、手藝。「不過曾醫師並不強調手藝或專業,而是『堅持作家的身分,用什麼證明你還活著』,這個證明可能來自你仍在讀、仍在寫,仍用文學的眼光看世界。」

有趣的是這句「堅持作家的身分,貼上心靈的各種裸照」,顯示詩是曾貴海的「心靈寫真集」,楊佳嫻說:「很多人見他為人謙虛親和,常微微臉紅地用堅定的聲音敘述自己的看法,所以讀他的詩常有奇怪的違和感,這可能呼應到某些人說的,作家必須要有過渡自己的勇氣。」

騷夏回應道:「他詩中寫到流動的愛慾,拿自己的私密面對不可預期的讀者,真的很需要勇氣。然而重點是,能與不同性別、年代、時空的人起共鳴,才是文學最美妙的時刻。」

楊佳嫻則從中看到曾貴海的文學觀:「我會把〈作家身份證〉視為一首情詩,告訴你一個作家的堅持。」例如台語詩〈路邊草〉便可窺見他如何以詩人的風骨,渺小地抵抗世界的巨大。騷夏說這首是經營台語詩很好的入門學習範本,如今也改編成音樂作品,被許多人傳唱。

➤ 「路過一個那樣的城市」:詩人的觀察與批判

〈高雄〉 完成於1984年,其中挑著講的路名「一心二聖四維七賢八德」,對應了「虛構的理想國,嚴密的禮教網,貼滿女性器物的標幟」。讓騷夏想起童年看到街頭的三級片電影看板,形成奇異的高雄街景。

「這首詩每一段都以『路過一個那樣的城市』為起手式,為什麼明明是高雄的醫師卻裝不熟呢?我覺得他想跳出高雄本位,用路人客觀嚴格地檢視批判他深愛的城市與土地,筆法像嚴父。最後『敗壞的果子的內部,將逐漸掩埋那裡』,則是他愛之深責之切的自省與良心。」

至於〈一張鄉下女人的臉〉,楊佳嫻說彷彿是時間之流中的一張截圖。「他寫的是冬日凌晨市場批貨的小生意人,夫妻同心協力辛苦工作的樣子,以剪裁過的白描手法將疲倦勞動的臉精確地寫出來。」楊佳嫻很欣賞他用小人物的生活,去驅除城市的冷感,是渾然天成的短詩。

有關黎明即起,騷夏也分享〈天光〉,以近距離描寫一張山的臉,遠觀一座城市的甦醒。另一首〈黃昏鳥 〉,騷夏也認為眼球的意象用得非常巧妙。

曾醫師一生不停寫詩,這張作家身分證他一直拿著不肯放手,真的把詩當作人生不可或缺的很大一部分。兩位與談人分享各自如何書寫家鄉與年歲。

騷夏分享:「回到高雄,在台北工作的我也會用路過的觀點來批判它嗎?我又會用怎樣的女性觀點,寫出屬於自己的女人40、女人50呢?我覺得曾醫師的詩,對我們是很好的啟發。」

楊佳嫻也表認同:「80年代世界非常魔幻(比如夜市、流水席、清涼秀跟鋼管舞),都是絕佳題材,雖不見得全然美好,卻很生猛,但有很多觸動我們的東西,且它是真實的。」

➤「文字是天神種在人心的炭火」:原民書寫與傷痕詩學

曾貴海批判社會、挖掘歷史,也包含台灣族群融合的認同與探索。〈向平埔祖先道歉〉即是他認同經驗的詩。詩題所謂道歉,是平埔族被強勢文化與政治力入侵過後,他為台灣人認同混淆的愧疚。

他還有3首《神祖與土地的頌歌》,提到祖靈的聖地是生命的起點與終點,那裡充滿祖靈的祝福與土地的愛。他感謝原民不同於漢文化的文明,展現出人與天地自然的美好和諧。

以「從曾貴海的平埔原住民詩談起」為題的對談,由詩人崔舜華主持,並邀集三位不同族群的創作者共同參與,包含布農族詩人卜袞.伊斯瑪哈單.伊斯立端(以下簡稱「卜袞」)、排灣族音樂家丹耐夫.正若,與阿美族詩人嚴毅昇。

卜袞回應曾貴海原民書寫,先以母語朗讀自己的作品〈記憶 經過〉、〈回祖靈的路就只有一條〉與〈炭火〉,展示詩在不同語境下的流動。他說:「很多人都在回溯自己的血脈根源,而我們族群的靈魂裡,早刻有祖靈的DNA。」

阿美族新生代詩人嚴毅昇,也以作品〈在我身體裡的那座山〉,呼應曾貴海對土地的熱愛。詩中有花東自然的流失,也有歷史的遺跡、族群的遷徙。他提到:「台灣這個島就像我自己,遠從祖先就開始混血。我思考過平埔族消失的不是人種,而是文化。」

他也進一步談到〈向平埔祖先道歉〉。本詩以第一人稱書寫,直面平埔族群在歷史上所遭遇的邊緣化與文化斷裂。詩中以「完全從平原消失了」揭示族群的困境,並藉由人類學報告與後裔的基因痕跡,追尋平埔存在的印記;透過「最後一雙梅花鹿被獵殺」、「刺桐花……不就是五百年來平埔命運的血花嗎」等自然意象,映照歷史的失落與悲痛。

丹耐夫正若分享,原住民的姓名在日本時代的戶政系統尚有蛛絲馬跡可循,在國民政府過去的戶政系統中徹底沒有了線索,難以辨識,甚至同一家族不同兄弟姊妹,卻有不同性氏。姓名與文化的斷裂,導致族人難以溯祖,削弱了族群記憶。面對不同政體,丹耐夫正若表示:「對原住民來說,你出現在我面前,我很感謝你豐富我的生命,讓我看見很多東西,但是,不要取代我的生命、我的文化。」

原住民向來是口傳文學,為保存更多的文化權、話語權,於是有了口語書文化的出現。如今族語創作無論音樂、詩等各種藝術形態,都會有中文版。丹耐夫正若希望原民保存自己的族語外,也不要吝嗇用華語、英語去讓更多人理解,善用AI豐富文化。「我們每個族群都有自己的密碼、自己的旋律,要找到每個族群自己的密碼。」

卜袞也表示:「1977年民歌時代,我們就嘗試其他語言去處理我的民族語言,但那個時代很小眾,可是我們很勇敢,想用我們的文明做自己。」他在1984年決定寫布農族語詩,原住民族語言的詞彙和語法結構與中文差異極大,一個詞往往蘊含時態、語氣、主被動等複雜意義,因此翻譯成中文困難重重。對他而言,母語書寫才是真正帶領思維的方式,中文書寫只是勉強轉譯。寫作時,他常先用母語完成,再翻成中文,目的在於建立跨族群交流的橋樑。

翻譯是不同族群的對話方式,他認為語言不是重點,而是價值:「曾醫師的道歉詩,精神上非常純淨美麗,這是文學的價值。而我的文學,最後理想是轉型正義,終極目標是希望解鎖人的心靈。」

台灣很多歷史傷口,最後都要靠彼此欣賞、相互擁抱來癒合。嚴毅昇認為:「我們年輕一輩的寫作者,跟其他創作者一樣,都會回望自己的生命經歷,找尋連結的方式。不同族群的我們,會在同一個群裡互相交流,理解的過程不是大家住在一起,而是尊重彼此的文化,『差異』會長出更美麗的果實。」

➤「把滿枝綠葉偷偷伸進老家的窗欞」:曾貴海與台語詩

以「論曾貴海的台語詩:詩人按怎用台語書寫」為題的對談,邀請了作家鄭順聰、詩人柏森與創作者沈宛瑩共同參與。柏森讀〈松樹的晨禱〉時,感到非常驚艷,對於詩人將自己想像為植物的思考方式,感到詩人靈思的活潑,增添了親近感:「我對曾貴海醫師的第一印象沒有年齡差距,是跨越世代的,就算他人不在這裡,精神也永遠活在文學世界中。」柏森認為台語詩有許多值得學習的地方,經由對母語,比如對語調音樂性的理解,能彌補台灣華語的不足,能產生更強的力道。台文作家鄭順聰也盛讚曾貴海對語言的敏感。

另一位文字兼傳播設計的新生代創作者沈宛瑩,也通過〈鄉下老家的榕樹〉,無需特別描繪,影像就在眼前,令她想起自己的祖母。「對我來說,樹是特別的存在,離鄉多年後,腦海中老家樹下的鞦韆猶原是祖母當年的模樣。」

鄭順聰分享,曾貴海關心的問題,都會在詩中表達他的想法。例如〈銀角仔有兩面〉寫到,「世間人認錢唔認面,橫豎有錢雙面光」。他說:「曾醫師為人不計較,但也看到世人的現實,西瓜偎大邊、互相看不起。」尤其來到網路時代,資訊免費又包羅萬象,真偽像銅板的兩面,卻越看越不清。

來到社會議題,柏森對〈逃亡〉很有感,2003年SARS當時她讀幼稚園,身為醫師的曾貴海在詩中「用SARS作為一天的開始,也用SARS作為一天的結束」,讓她想到COVID-19時生命的脆弱,害怕未來不知怎麼走下去。但曾醫師最後並未否定,而是要人驚慌之外抱持希望。

沈宛瑩則與〈鎖匙〉共鳴,「失去了枷鎖,能夠在這水泥木板和鋼鐵的城市,活下去嗎」,讓關注弱勢議題的她,想到當前很多公共空間不夠友善。面對高齡化社會,覺得怎樣做才能讓社會更好,是需要大家關心的。

對新生代創作者而言,寫詩最困難的點在哪裡?柏森認為起手最難。「很多詩人說寫第一句詩,像剛起床的感覺,想說話卻還沒完全清醒。所以我常跟朋友開玩笑說有沒有夢中得句?對我來說寫詩像通靈,很耗精神。」她並介紹了自己的詩集《原光》,書名有啟蒙(enlighten)的意涵。

「用台語創作對我來說是幸運的,讓我的想像與思考像加了外掛。詩不一定要描寫美的事物,反映過去的歷史記憶也很重要。」她說之所以會把「台語撿回來」,是為了記錄阿公阿嬤很想講的228事件。

沈宛瑩認為寫詩是壓縮,而讀詩是解壓縮的過程。「我嬰兒時學會的第一句話是台語,但沒有跟阿嬤住一起後,就沒有機會講台語了。」她說是直到出國跟對岸同學相處,才有意識地想用台語做區別。

她的台語短篇小說〈翠蘭ê情批〉,刊登在蘇格蘭出版商Wind&Bones與台灣作家合作的Tâigael平台上,是揉合個人生命經驗,虛構出來的翠蘭阿嬤的故事,計有台語、華語、英語與蘇格蘭蓋爾語(Gaelic)4種版本,向國際上想知道台灣在地文化的人發聲。

從生活到抗爭,從城市到原鄉,從台語到多族群的語言書寫,曾貴海的詩展現了跨越時代與疆界的力量。本次「詩:從來沒有停止過──高雄文學月」透過對談、朗讀與展演,讓我們看見他如何以詩抵抗、以詩療傷、以詩呼喚更廣闊的對話。即使詩人已遠行,他留下的文字與精神仍不斷召喚著當代讀者,以書寫開啟屬於自己的南飛旅次。●

9/6(六)湖畔詩樂:廣闊無邊的綠色生態 湖畔.詩.音樂會🌟

衛武營都會公園佔地面積47公頃,原為軍營。1992年由曾貴海醫師發起「衛武營公園促進會」,催生為南臺灣最大的自然生態都會公園。這天,我們要以音樂/詩歌的形式,在見證變遷的老茄冬樹裙下,與當年一起參與倡議衛武營都會公園的詩人們、客語音樂人黃瑋傑、聲音導演郭霖、楊雨樵,曾美滿、凃妙沂、李友煌等詩人以朗讀和讀劇的方式,聽見這專屬於高雄市民的綠色詩言。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

延伸閱讀

閱讀隨身聽S9EP3》高雄世界詩歌節12國63詩人齊聚 ft. 詩人曾貴海、沙力浪、羅思容、崔舜華、李長青

你那邊,現在是白天還是晚上?已回到家,或是在通勤的路上?無論什麼時間、地點,歡迎隨時打開「閱讀隨身聽」。Openbook閱讀誌企畫製作的Podcast節目,... 閱讀更多

說故事的博物館.職人篇》夢幻大樂隊,從美軍俱樂部、藍寶石到西索米,高雄樂士浮生錄 ft. 高雄市立歷史博物館

「說故事的博物館」系列專題,探索臺灣博物館與藏品如何進行IP想像,文化內容策進院與Openbook閱讀誌合作,期待將在地深刻的文史題材,觸發成不同類型的IP作品。第一大專題〈... 閱讀更多

話題》讀《煎一壺時代補帖》,畫一幅高雄漫走地圖

閱讀更多