童書書房》法國作家Marion Brunet獲頒2025年林格倫紀念獎,麥克・巴奈特成為美國國家青少年文學大使,及其他藝文短訊

【2025年林格倫紀念獎】

本年度林格倫紀念獎(ALMA)共有265位候選人獲得提名,包含世界各地優異的兒童文學創作者、插畫家及閱讀推廣機構,來自72個國家和地區,較上屆新增81位候選人。

2025年林格倫紀念獎得主為法國青少年文學家Marion Brunet,1976生,現居馬賽。評審團認為她的作品具備多元性和跨越國界的特質:「Marion Brunet的小說常以年輕人為主角,他們身陷危機、生活發生巨變,一切都被推向了極限。她在寫作上堅持不懈,屢屢獲獎,作品內容豐富、風格多樣,許多方面都具備了超越性。Brunet以謹慎的態度面對文學類別的狹隘劃分,對她來說,青少年文學和成人文學之間並無顯著差異。她創作類型多元、自由遊走在不同的故事體裁:反烏托邦小說、恐怖驚悚小說,以及帶有冒險和幻想元素的故事。這些作品以風格獨特、清澈透明的語言寫成,時而展現了嚴酷的現實主義,每個細節都意義重大。」

此外,Brunet擅長以激烈變動的當下為背景,氣候危機和社會脆弱性是她書中反覆出現的主題,她的小說聚焦於熱門社會議題,對弱勢族群和反抗腐敗社會的年輕人進行了深刻的描繪。評審團認為,「Brunet透過寫作探索了黑暗和暴力,這些故事與神話和民間傳說的聯繫使它們永恆不朽。然而,在友誼、團結和大自然的美麗當中,我們也能找到反作用力。」Brunet的寫作從歷史出發,與法國冒險小說形成了自然的對話,可以看見她的作品與法國文豪雨果(Victor Hugo)及大仲馬(Alexander Dumas)間的相似處,善與惡的力量相互對抗。同時,她的作品也對當代社會有著深遠的影響。

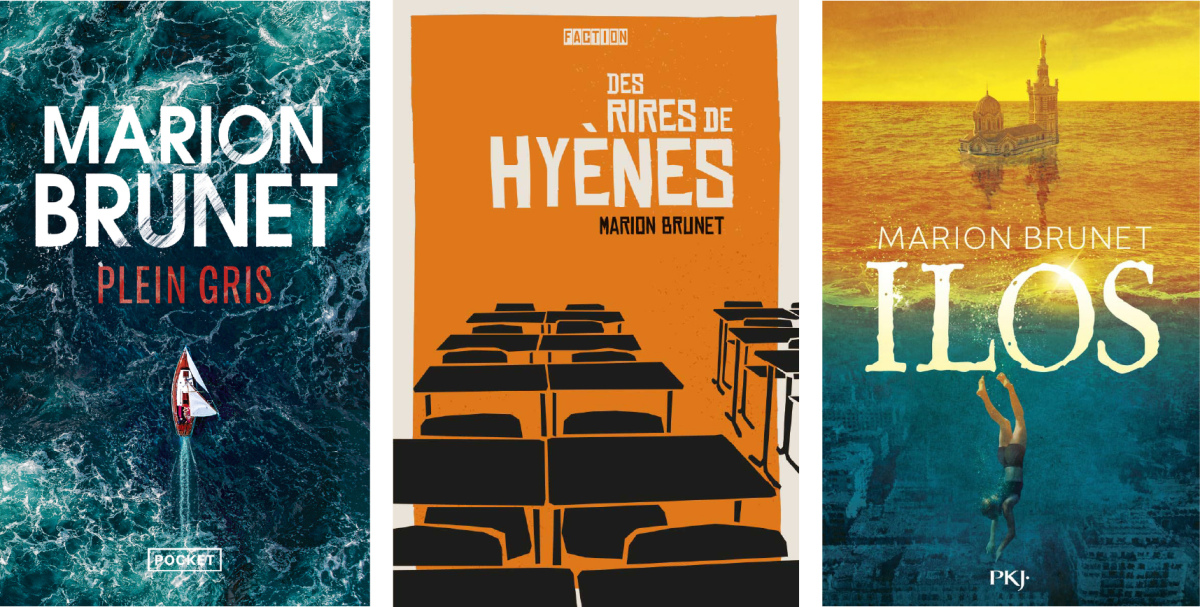

以下為評審團推薦的Marion Brunet作品:

- 2013年,Marion Brunet發表了首部青少年小說《姊妹》(Frangine),講述一對兄妹在兩位母親的陪伴下成長的故事。兩位女性透過試管嬰兒(體外人工受孕,IVF)組成家庭,小說聚焦於對同性戀恐懼的描寫,這份恐懼主要影響了該家庭中的女兒。

- 2014年,《狼之口》(La gueule du loup),描寫兩個剛從高中畢業、性格截然相反的法國女孩,她們來到馬達加斯加尋找新體驗,在美麗的海灘度假。她們對任何事物都抱持著開放的態度,準備享受新獲得的自由。這是一則關於童年惡夢以及危險成人世界的成長寓言。

- 2016年,《混亂》(Dans le désordre),描寫7個住在一起的年輕人,他們對追求美好世界的渴望是一致的,他們是理想主義者,不願意按照父母的規範生活。小說以一場抗議開始,也成為人物建構友誼的前奏曲,其中還包含一段激烈的愛情故事。

- 2021年,《純灰色》(Plein gris),這部在法國受到極大關注的青少年小說,講述一群年輕人從布列塔尼航行到愛爾蘭,水、海洋和大自然是小說的重要元素,開場第一句話就把讀者帶入災難之中。船上狹窄的空間必須容納強烈的情感和不斷蔓延的猜疑,當暴風雨來臨時,這群年輕人不僅要駕駛帆船,還要控制船上的緊張氣氛,他們為了生存展開激烈的戰鬥,是一則令人感到幽閉恐怖的故事。

- 2022年,《鬣狗的笑聲》(Des rires de hyènes),這部中篇小說描寫新來的高中老師朱利安在秋季學期開始時與他的學生見面,朱利安很興奮並渴望分享他對文學的熱愛,但事情並不如他想像的那樣發展。一名學生發起有計劃且全面性的活動來欺負新老師,小說殘酷的結局具有開放性的解讀。

- 2024年,《伊洛斯》(Ilos),這部宏偉的反烏托邦三部曲發生在2052年,氣候危機達到頂峰,地中海一些社區已從地圖上消失了。故事的核心人物是諾拉內和她的弟弟,他們潛入被洪水淹沒的豪宅中尋找貴重物品,以便在這個不公平、沒有法律的社會中生存。一群年輕人帶頭反對社會的不公不義,他們培養出團結的精神,無論發生什麼事,都為未來帶來希望。

【2025年波隆那童書展SM基金會國際插畫獎】

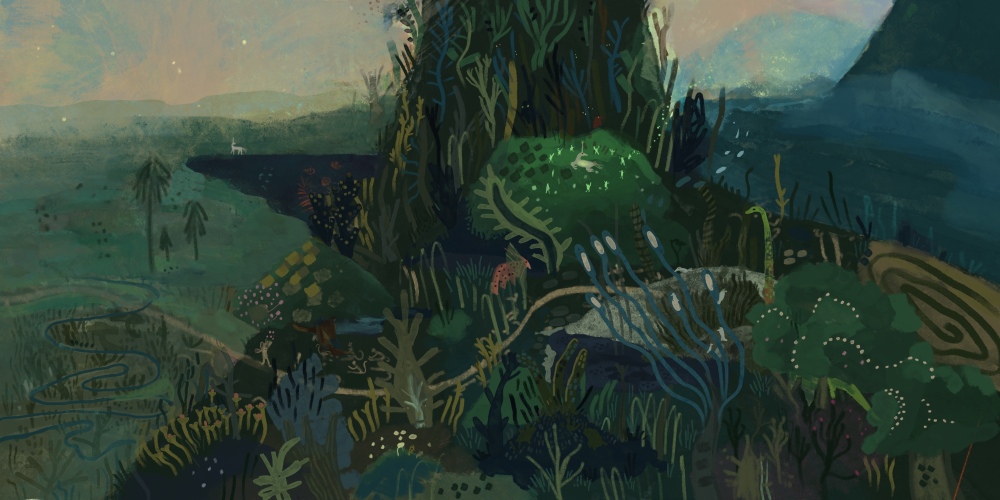

今年,波隆那兒童書展SM基金會國際插畫獎(BCBF/Fundación SM)授予烏克蘭藝術家Maria Haiduk。她出生於赫爾松,作品《弒神》(Killing Gods)探討生態滅絕及人類與自然的關係,「我的作品與人類盲目消耗地球資源的時代有關,我真誠希望有助於引起更多人關注人類對自然和動物犯下的種族滅絕問題。」

Haiduk是該獎項迄今為止最年輕的獲獎者,評審團指出,「儘管她很年輕,作品卻展現出成熟而獨特的風格,繪畫的訊息清楚明瞭、令人浮想聯翩,以光線作為主要的敘事工具是作品的特點。她的作品提出深刻的社會批判,展現強烈的環境意識,呼籲人們對當前的消費模式進行反思。評審團成員對藝術家作品的影響力和潛力感到印象深刻,她的作品可說是大膽與敏銳度兼具。」

【2025-2026年美國國家青少年文學大使】

2008年由美國兒童圖書委員會(CBC)、慈善機構「每個孩子都是讀者」(Every Child a Reader),以及美國國會圖書館共同創立的「美國國家青少年文學大使」(National Ambassador for Young People’s Literature)計畫,每兩年選出一位當地的作家或插畫家,擔任閱讀推廣大使。該計畫如今邁入第17年,影響了成千上萬的年輕人、教育工作者和家長。

繪本作家麥克・巴奈特(Mac Barnett)日前被任命為2025-2026年美國國家青少年文學大使,是第9位擔任該職位的作家。巴奈特表示:「我全心全意相信兒童讀物有無限的可能性,也相信讀過這些書的孩子都很聰明。」他將在任期內走遍全美與兒童及青少年對話、倡議閱讀,並與家長、教師、圖書館員、出版社等致力於閱讀推廣的人們交談,提高全國對青少年文學重要性的認識。

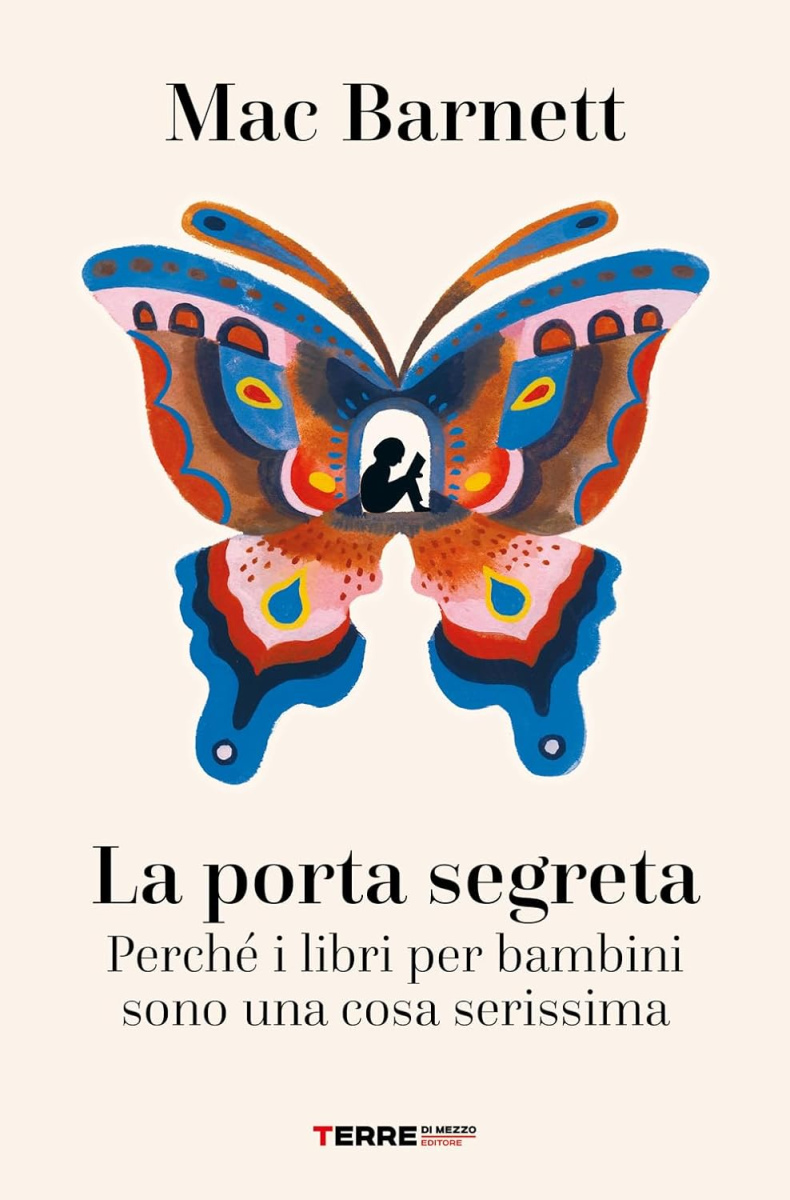

獲獎無數的巴奈特自嘲,「身為兒童文學作家,我常被詢問是否要寫一本真正的書。被這麼問的意思是:你會寫一本給成年人看的書嗎?我現在已經很擅長回答這些問題了,以至於當我重複這句話時,聽起來不會感到絲毫惱火:兒童讀物是真正的書;兒童是理想的讀者,尤其是文學方面。」而他為成年人撰寫的第一本書《祕密之門:兒童文學為何重要》(La Porta Segreta: Perché i libri per bambini sono una cosa serissima)由義大利出版社Terre di mezzo出版,即是一本談論兒童文學重要性的專書,收錄他激勵人心的文章。

獲獎無數的巴奈特自嘲,「身為兒童文學作家,我常被詢問是否要寫一本真正的書。被這麼問的意思是:你會寫一本給成年人看的書嗎?我現在已經很擅長回答這些問題了,以至於當我重複這句話時,聽起來不會感到絲毫惱火:兒童讀物是真正的書;兒童是理想的讀者,尤其是文學方面。」而他為成年人撰寫的第一本書《祕密之門:兒童文學為何重要》(La Porta Segreta: Perché i libri per bambini sono una cosa serissima)由義大利出版社Terre di mezzo出版,即是一本談論兒童文學重要性的專書,收錄他激勵人心的文章。

巴奈特認為每一位傑出的作家和優秀的讀者都應該知道兒童文學的重要性,但什麼是好的兒童讀物呢?「兒童讀物的種類應與成人讀物一樣多——孩子們能享受多樣化的書籍,無論在主題、觀點、體裁,甚至品質上都具備多樣性。我認為最好的兒童故事,就像最好的故事一樣,真實的講述作為一個人的意義。由於兒童的真實與成人不同,兒童文學作家必須對兒童的生活有特殊的敏感度。」

巴奈特在書中嚴肅且幽默的陳述他的觀點,捍衛兒童文學的潛力,打破歷史上最大的文學禁忌之一,「如果人們不認為兒童讀物是真正的書籍,在某種程度上,也不會認為兒童是真正的人,這麼一來,兒童將無法接觸真正的藝術。」然而,事實卻截然相反,「兒童閱讀文學小說的能力要比一般成年人好得多。」寫作20年,出版50多本書的巴奈特在《祕密之門》講述了為什麼兒童文學本身即是文學,以及兒童文學作家和讀者之間的聯繫有多麼緊密。

【出版新訊】

瑞典繪本作家Pija Lindenbaum日前受邀前往義大利米蘭參加每年一度的 SFIDE(La scuola di tutti,適合所有人的學校)年會。已邁入第8屆的SFIDE,年度主題「培養批判性思維」,是當今教育界最雄心勃勃的目標之一。

「如何在學校培養批判性思考?對話、多元的價值、教學實踐的創新、人際關係的關懷是我們衡量自己的可能性!批判性思考讓我們重新掌握『話語線索』和選擇的意向,讓我們放下偏見。培養和接受批判精神訓練的學校是產生民主文化的學校,也是我們身為公民成長的地方。」

該活動提供各領域的教師深入培訓和交流的機會,幼兒園、小學、國中、高中、專業學院、大學、研究中心和成人教育皆有,為教師、校長、教育工作者、家長和學生安排了100多場活動。

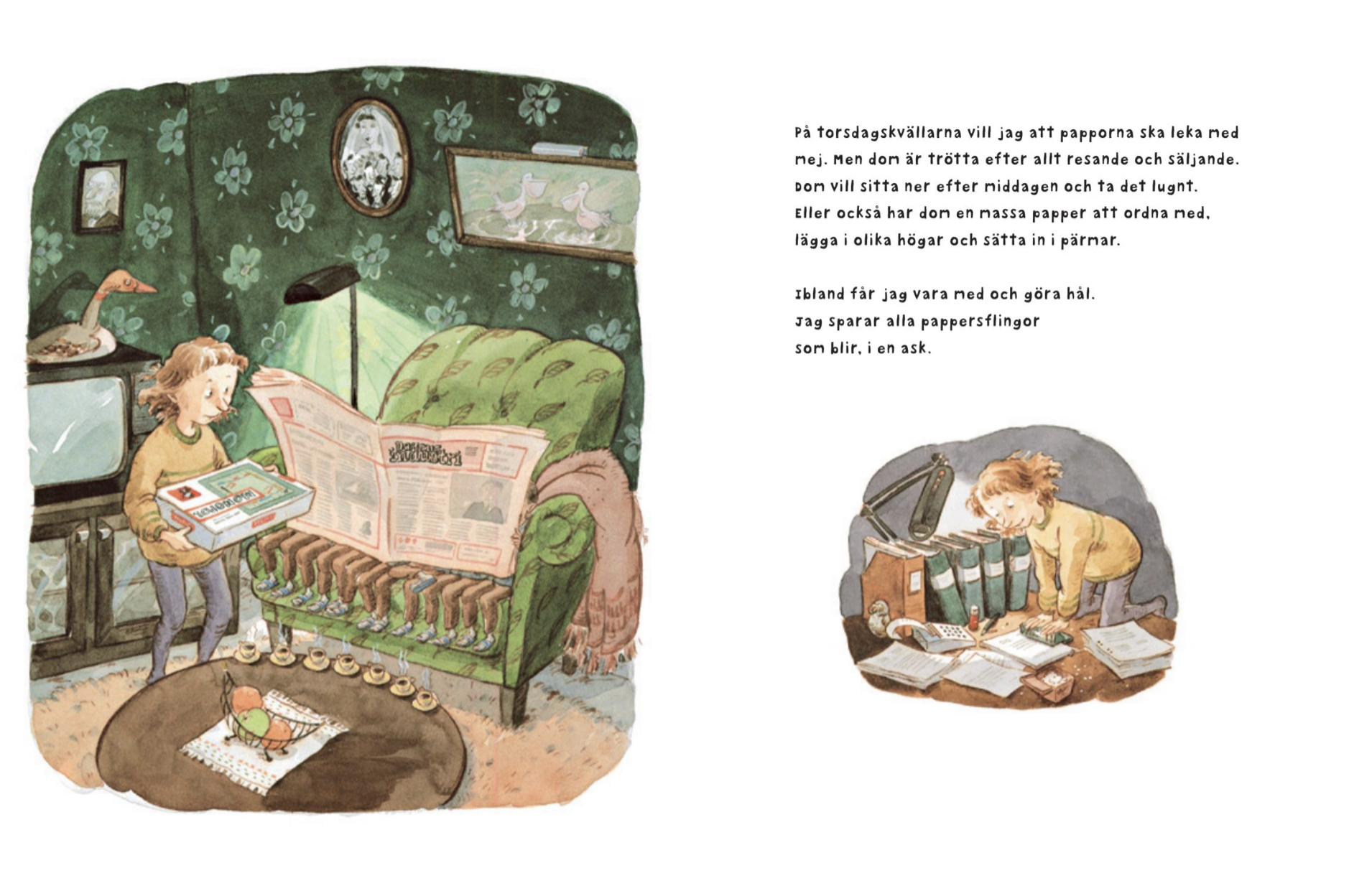

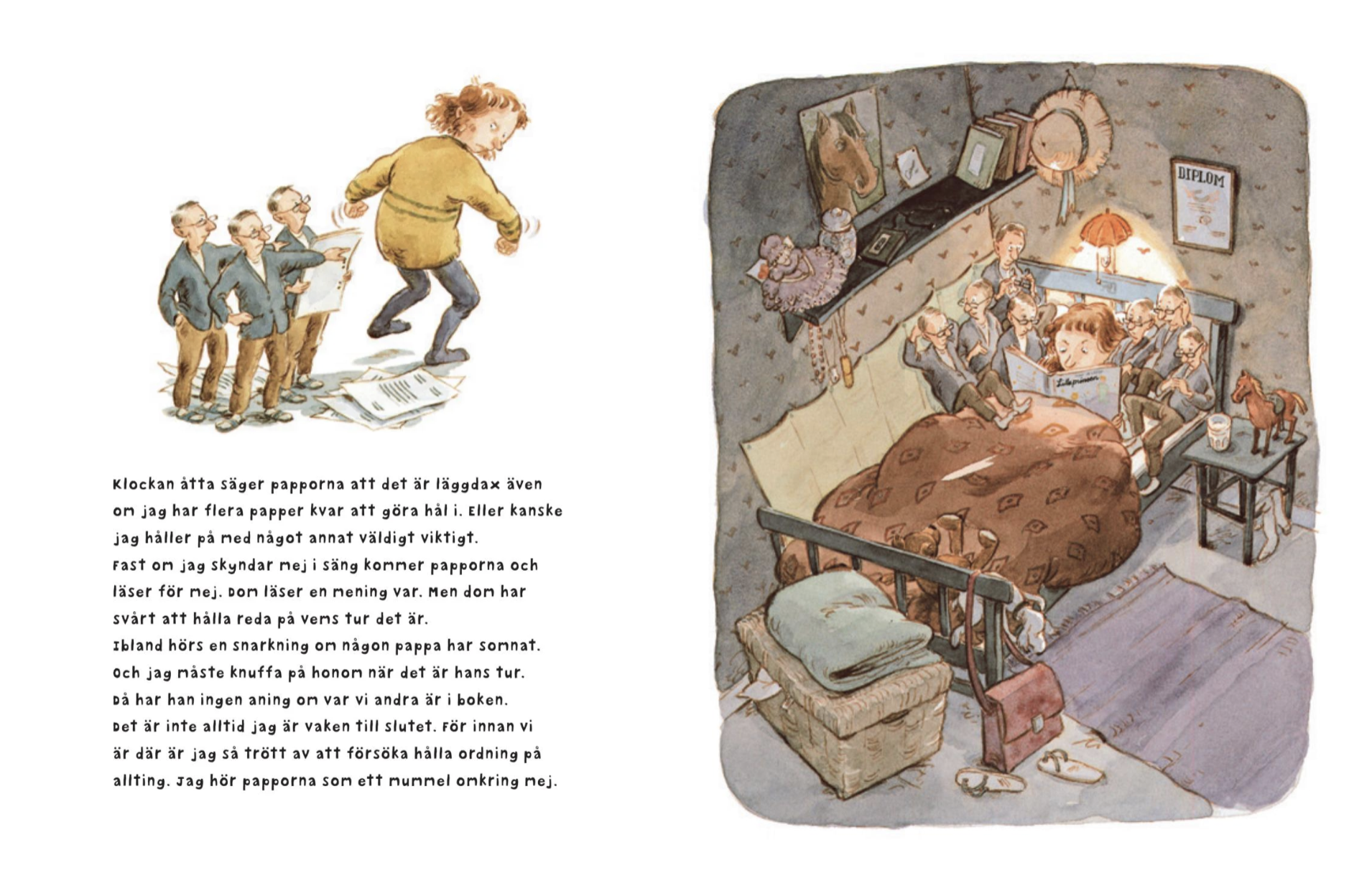

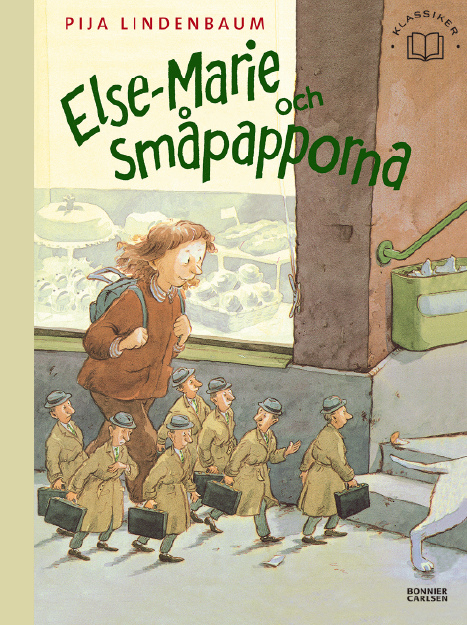

Lindenbaum是瑞典當代最重要的繪本作家之一,1990年,她以出道作《艾斯瑪麗和她的七個小爸爸》(Else-Marie och småpapporna)一舉成名,作品總以幽默、敏銳而獨特的表達捍衛男孩和女孩做自己的權利。她的作品提出的問題長久縈繞在讀者心頭,如今已成為瑞典兒童文學經典,啟發了戲劇、電影等改編,斯德哥爾摩皇家歌劇院甚至邀請她創作全新的兒童歌劇。

Lindenbaum認為,「孩子們和大人想的事情一樣,只是思考的方式不同。為了寫一本書,通常我會深入自己的內心,想像自己小時候的感覺。我不記得當時發生了什麼事,但我記得當下的情緒。沒錯!這就是我創作的起點。主要的情緒之一是無能為力,還有恐懼、嫉妒、羨慕。這些感受成年人也會有:每個人的內心都有一個孩子。」

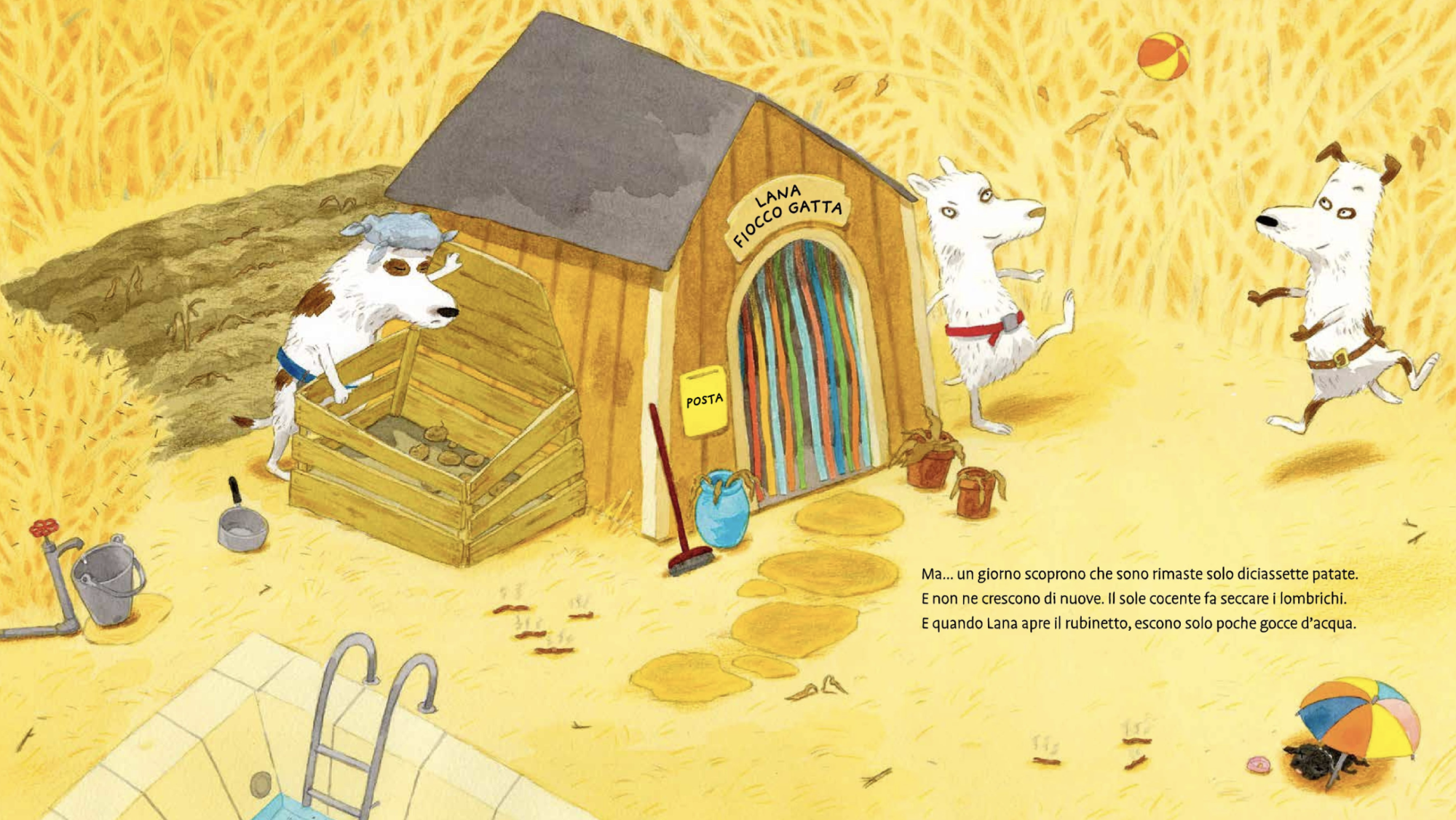

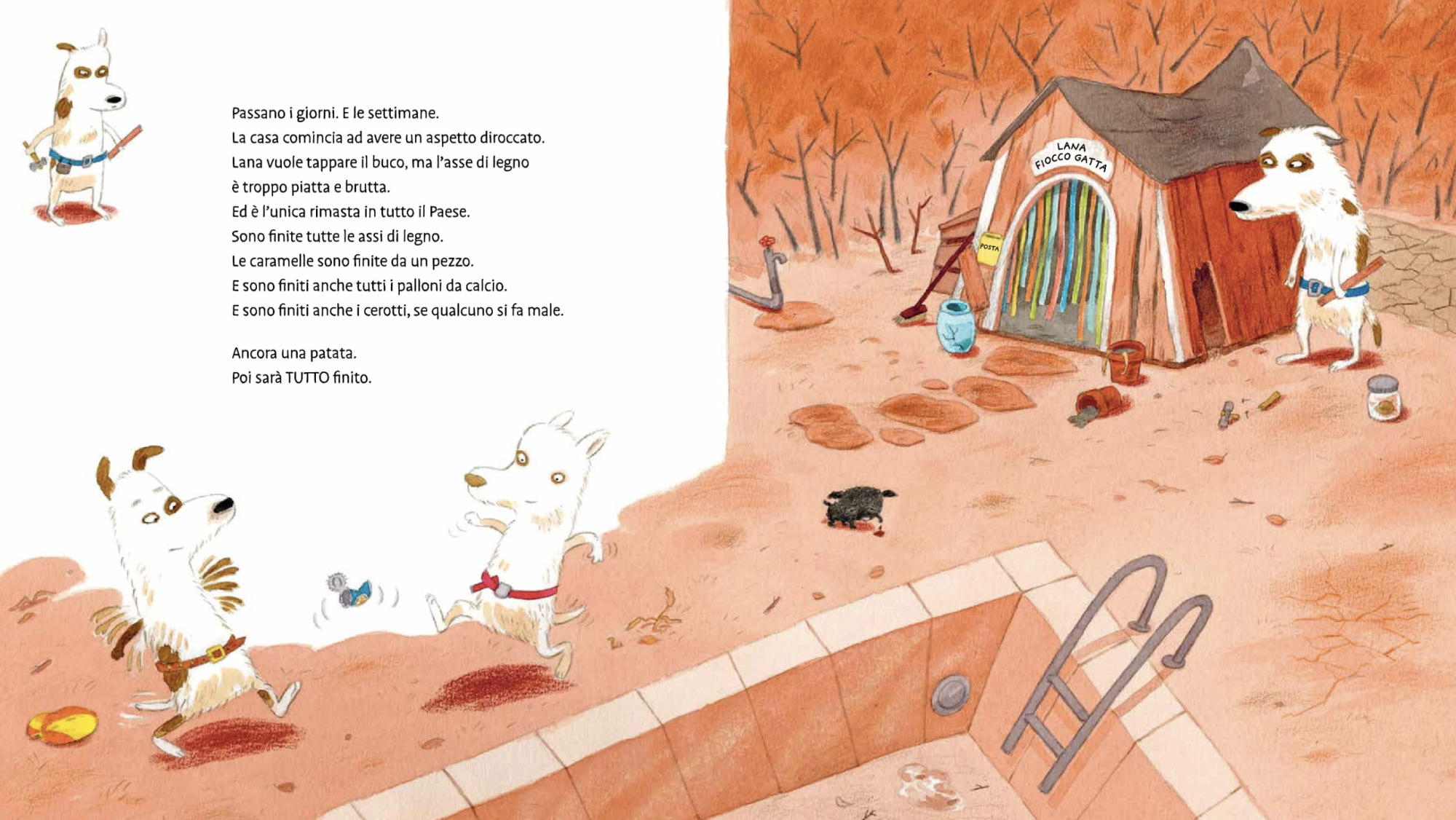

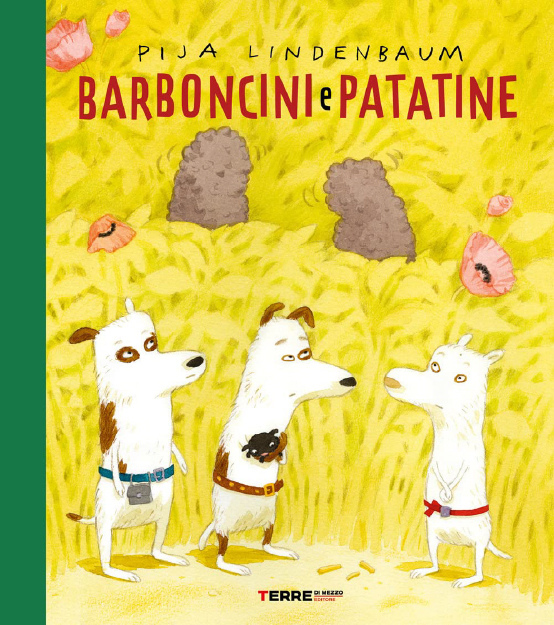

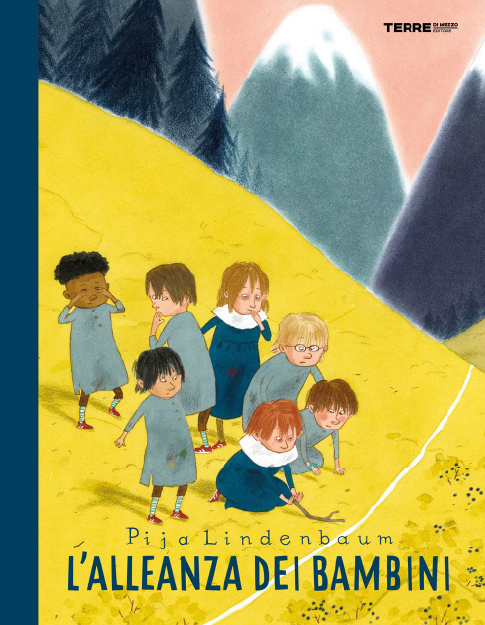

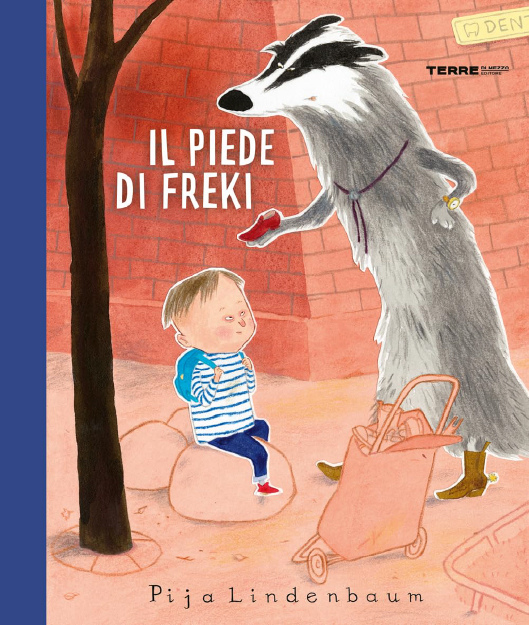

Lindenbaum的書是充滿幽默和創意的心理劇,她筆下的孩子擁有各種面向,絕非簡單的模板,無論讀者年齡大小都能從中獲得認可。目前她已創作30多部作品,國內外獲獎無數,被譯為多國語言。義大利出版社Terre di mezzo 日前推出她3本具培養批判性思維的繪本《貴賓犬及薯條》(Barboncini e patatine)、《兒童聯盟》(L’alleanza dei bambini)以及《弗雷基的腳》(Il piede di Freki),她說故事的方式深受讀者喜愛。

哥德堡大學人文學院院長暨文學教授Åsa Arping認為,「Pija Lindenbaum精采描繪了遊戲和想像力在孩子接觸一切新奇、未知事物時的重要性。她的書不僅探討了焦慮和煩惱,也探討了固執、嫉妒和日常生活中不間斷的掙扎。她成功的在書中編織了關於階級、權力、嫉妒和精神疾病等複雜問題,但並沒有指責任何人。此外,她還推進了文本與插圖之間的互動,從而將圖畫書重新定義為一種藝術類型。」

Lindenbaum本月在瑞典出版的新作《我們要番茄醬!》(Vi måste ha ketchup!),故事描述烤肉架的炭火點燃了,孩子們也準備好香腸,但是沒有番茄醬,這根本行不通。孩子們決定去營地「打獵」,或許露營車可以提供我們一些番茄醬?或問問那些在森林裡搭帳篷露營的人?還是那些住在天涯海角、最漂亮的豪華旅行房車裡的人?找到番茄醬並不容易,但孩子們從不放棄,他們就是要吃番茄醬!

這本獨特的圖畫書由Lindenbaum撰寫故事,並與紙雕藝術家Anna Åkerström合作,她為了本書創造了數百個模型,透過紙張構建出奇妙的環境場景和人物肢體表情,宛如迷人的露營世界,經由攝影師August Eriksson一幕幕拍下照片,最終設計成生動又活潑,足以吸引孩子目光的有趣書籍。●

話題》一場潰敗的求歡獨白:看《Queer》原著與電影

無論是電影或原著,直接保留原文「Queer」都是明智的決定。這個充滿複雜演化脈絡的詞彙,在原著背景50年代的美洲,與70年後現在的臺灣有截然不同的語意。粗暴一點來說,50年代帶有些許貶低與詆毀性(無論是對自己還是他人),而此刻多是一種身份認同的明確彰顯。因此在原著小說裡,譯者在第一頁就註解,隨著內文語境不會統一queer一詞的翻譯,這點在觀賞電影時就很難顧及到。

Queer從早期帶有負面語意的形容詞、名詞:古怪的、異常的;怪胎、男同志(也有做動詞破壞之意),進而演化成現今一種充滿流動性的身份認同用詞。我們必須稍微理解queer這個字的歷史脈絡,才能調頻進入作者威廉・S・布洛斯書寫當下的氛圍狀態。

《Queer》書寫後因種種原因被擱置,時隔30年才出版。這中間的故事在最近二十張出版的原著小說裡,有編輯奧立佛・哈里斯(Oliver Harris)非常完整細緻的陳述,以及作者本人在80年代出版時的導讀文(內容精彩與複雜的程度簡直可以拍成另一部電影)。強烈建議看過電影的觀眾去找來閱讀,就更能理解電影最後幾段的脈絡與寓意。這篇文章,我想純粹從改編的角度來切入,談《Queer》轉譯成電影的難度與我個人的啟發。

➤疫苗般的寫作

想把這本輕薄的中篇小說搬上大銀幕,絕對得出於非常個人的偏愛與任性。導演格達戈尼諾(Luca Guadagnino)在紐約電影節的訪談裡提到,《Queer》這本書是一個召喚,開啟他對於慾望與連結的興趣。改編注定是要取決忠於原著還是推翻它。把「不夠小說」的故事,拍成一部「不夠電影」的電影;抑或是拍成另一部「Call Me by Your Desire」。這所謂的不夠,其實很主觀,換句話說這故事本質不是由大眾易懂的情節敘事所構成,而單純是一種狀態。我們看著主角從頭到尾搖搖欲墜——潰絕的邊緣,渴求的失效——這正呼應作者布洛斯在導讀裡提及的書寫動機,《Queer》是關於毒品戒斷的失控與破碎。

「即便寫出《毒蟲》的人是我,《Queer》卻感覺像別人在寫我。」《毒蟲》裡的李,是完整自我的,而《Queer》的李卻狂亂脆弱。前者關於成癮,後者關於戒斷。對布洛斯來說,「寫作即疫苗接種。」因此文字吹起的兇狠風暴,可以削弱現實對他的殺傷力。於是他在苦痛的當下書寫經驗,靜候自我免疫的到來。

無論是是原著或電影,這故事都將成為男主角李的獨白大戲。在閱讀小說時,我率先想像的是一部舞台劇的獨角戲,丹尼爾.克雷格可以,裘.德洛也行,甚至我摯愛的安德魯.史考特都絕對能建構出不同質地的李。那叨叨不續的自說自話,像是快速吸吐的小狗,赤足踩在轟炸過的瓦礫中尋找活體氣味。李需要的不過是一個受詞——能接受他的諷刺,經受他的慾望,承受他的崩壞。

布洛斯的原話是:「李需要一名觀眾,承認他的表演,而這當然是張面具,用以遮掩恐怖的崩壞。」如果《Queer》是一齣舞台劇,獨腳戲,我們必須看見毀滅的現場。觀眾將成為那臨場的受詞。

只是封閉的銀幕空間就不能這樣玩了。布洛斯還提及關於李的另一個重點:李追求的是連結與認可(這也是每個創作者的佛地魔)。因此他渴望的受詞必須實際存在,也就是帥到發光的艾勒頓(這角色完全肩負同志電影裡顏值期待的責任)。

《Queer》被冠名為「半自傳體小說」,因為很容易透過比對現實與故事的時間地點拼湊出關聯性,甚至在編輯的導讀裡也直接指出艾勒頓的原型真有其人。先說,儘管我不太喜歡以現實來解構小說這種閱讀方式,但《Queer》例外。無論是原著或電影,都必須透過作者本人的實際處境才能完全掌握。這也是編導在轉譯時所做的關鍵決定,完全貼近小說背後的現實。

➤難以切割的虛構

我們無法把布洛斯與小說切割開來,除了80年代出版時的自我導讀之外,小說甚至在最後一章節:兩年後,重返墨西哥,從第三人稱視角直接變成第一人稱。李成了我。然後緊接就是導讀(不確定英文原版導讀是否也放置在這個位置)。導讀裡布洛斯提到自己因為毒品問題而旅居墨西哥,以及他與書寫本身的關係。最重要的是,他揭露在1951年9月,意外槍殺了自己的太太——這就是電影最後出現的那一幕,艾勒頓把玻璃杯放在頭上,李拿槍對著他,地上還有一隻超現實無限符號的毒蛇吃掉自己。布洛斯說,若不是因為這個意外,他可能不會成為作家。

現今自傳體小說(autobiographical novel)已能輕易被辨識成一種文類,但我認爲作者選擇這樣的形式依然是把小說放在現實之上,也就是虛構終究必須大於事實。虛構中包含各種文學技藝、美學以及個人期望等複雜的動機。然而目前的是當這樣的標籤一貼上,讀者會立刻被鼓勵成為偵探,忍不住探究作者現實的生平經驗來對照小說裡的內容。好奇心如果是一種病,恐怕是不治之症。

這樣解讀小說是不得已的閱讀方式,除非作者本人鼓勵我們這麼做。布洛斯的導讀似乎有點這樣的傾向(而威廉李更是他的筆名),但重點是有助於我們理解李的狀態與脆弱。至於編輯的論文只能說是一篇讓經典好好安放的歷史交代。我們還是先回到布洛斯的句點就好。對我來說自傳體小說重點不是在於虛構來自什麼,而是作者抱著何種心態與方法重建虛構。布洛斯在導讀裡寫的的這段話,很值得玩味:

布洛斯曾將某版本的《Queer》,全改為第一人稱,然後他向編輯提出,為什麼不能在一本小說裡轉換人稱呢?(因此文學分析者後來說《Queer》成了布洛斯實驗書寫的開端)。現在我們知道,人稱只是一個書寫簡單的路徑,沒有一定怎樣才是正確的,純粹看作者想怎麼玩耍。上面這段話,我無法不把李轉化成「我」,這是整本書裡,最貼近布洛斯本人的一個核心狀態——無論是現實中的愛被拒絕,甚至是《Queer》本身都被出出版方否定,他都已做出了選擇。他選擇作品。

原著中李沒能如願找到死藤水,第三人稱的部分戞然而止。布洛斯是在更之後,才寫下關於尋找死藤水的過程。然而在電影版本中,李與艾勒頓喝下死藤水,兩人共舞,爬進彼此的皮膚裡,你儂我儂。啟靈之後他們也終將分道揚鑣。導演表示如果布洛斯通過死藤水「打開一扇門,然後迅速又關上」,那麼電影就必須穿過這扇門,看看門的另一邊有什麼。

《Queer》是以寫實主義的社教場景記述來推展,充滿片段與不連貫的跳耀,這種裂解的質地,在電影裡明顯搭建的場景與人造光影裡一覽無遺。戒斷的混亂團塊移植到視覺成了對比鮮明的超現實。儘管我們現在明白原著與現實是如此緊密切合,但電影裡卻選擇一種擬真再現的視覺方式聚焦於李的生存狀態。所有的交流、慾望、失控的聯繫都被推向極端,然後被否定。

最後那句台詞值得玩味:"I'm not queer. I'm disembodied.” 電影的翻譯讓我不是很理解這句話的意思,後來我突然回想到幾度李變成透明的畫面。克莉絲蒂娃說的:「『我』正以自身的死亡為代價,逐漸變成一個他者。在這條『我』逐漸形成的道路,我在哭喊與嘔吐的暴力中,把『我』生下。」電影最後李(或布洛斯)崩陷,留下鏡子。慾望解離了。我究竟是什麼?

這也許是布洛斯一生都在回答的問題。而導演盧卡·格達戈尼諾在原作與改編之間,展現一片徹底開放的傷口,效忠於布洛斯的死。●

作者:威廉・S・布洛斯 (William S Burroghs)

譯者:楊詠翔

出版:二十張出版

定價:380元

【內容簡介➤】

作者簡介:威廉・S・布洛斯 (William S. Burroghs,1914-1997)

出身聖路易望族,同名之祖父發明了現代的計算機,舅舅艾維・李(Ivy Lee)則是現代公關領域的創始人之一,但在作品及人生中,卻反抗起家學淵源,終身致力顛覆現代美國的倫理道德及政治經濟。為了逃離現況,尤其對於自身同性戀傾向及毒癮的治療,於1950年離開祖國,不久後開始寫作,在二戰後開啟的「垮世代」(Beat Generation)文學運動裡,與傑克.凱魯亞克(Jack Kerouac)、艾倫.金斯堡(Allen Ginsberg)為主要成員。「垮世代」成員篤信自由主義,核心理念包含投入精神探索、美國和東方宗教的探索、拒絕標準價值觀、反物質主義、描述人類現況、試驗致幻藥物和性的解放及探索。他們的文學創作廣受爭議,作品不遵守傳統常規,結構和形式上也經常雜亂無章,語言粗糙甚至粗鄙。至布洛斯過世時,已獲公認為20世紀最針砭時政、文化影響力最深遠、也最創新的藝術家之一。曾出版《裸體午餐》、《毒蟲》(Junky,以下書名皆為暫譯)、「新星」三部曲《軟機器》、《爆炸的票》、《新星快車》(The Soft Machine、The Ticket That Exploded、Nova Express)、《野男孩》(The Wild Boys)、《第三心靈》(The Third Mind)、《計算機》(The Adding Machine)、《國際區》(Interzone)等著作。曾輾轉居住於墨西哥市、丹吉爾、巴黎、倫敦,1974年返美,後定居於堪薩斯州勞倫斯,1997年8月2日在此逝世。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量