書評》藝術史是台灣的容顏:評《漫步裡的台灣美術》

不同於現今主流的藝術史書籍多出自經過學術訓練的研究者之手,這本《漫步裡的台灣美術》作者藝術蝦是材料科學的碩士,主業是科技公司工程師,同時也是業餘的畫家及寫作者。在這本書中,藝術蝦以身為畫家與作家的雙重視角,帶領讀者走訪、觀看台灣各地的風景,展開穿梭古今的美術史之旅。

➤漫遊者的步履

很少人知道,業餘(amateur)畫家其實是台灣美術史的關鍵字之一。由於日治時期台灣的殖民地背景,加之缺乏專業的美術教育環境,因此最初是由來台從事各行各業的業餘畫家主導畫壇走向。

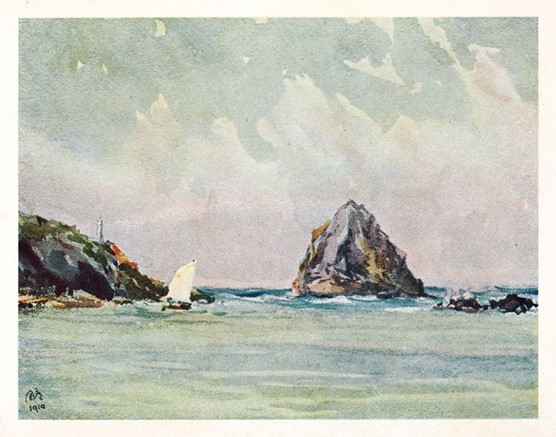

例如較早期的日本畫家川田墨鳳,曾在台灣總督府擔任書記,指導過蔡雪溪(郭雪湖的老師)的日本畫。稍後來台的日本水彩畫家石川欽一郎,主業是陸軍翻譯官,身兼學校教師,也非職業畫家。到了1910年代後期,陸續有鹽月桃甫、鄉原古統等人來台從事教職。這些各有正職的畫家,主導著早期台灣美術史的發展。

1927年,第一回台灣美術展覽會開幕,《台灣日日新報》的記者精力充沛地四處採訪參賽的畫家,其中許多都是業餘身分,包括老師、商人、醫生或記者等等。1933年,一篇回顧台灣美術早期發展的文章(我們可以視之為台灣美術史書寫的雛形)中提到:「台灣的現代藝術,大部分仍然以教育工作者或另有他職的公務人員為中心。」準確地觀察到這個現象。

有趣的是,無論業餘或職業,日治時期的畫家可以說是第一批嘗試書寫台灣美術史的群體。例如鄉原古統曾寫過一篇〈台灣的書畫〉(1933),介紹從清領到日治初期在台灣出現的書畫家。鹽月桃甫也以台灣美術展覽會(台展)的發展歷史為中心,簡述台灣西洋畫的發展與代表人物。

撇除掉身為審查員的官方立場,他們在書寫、評價畫壇人物時,往往以自身作為畫家的視角切入,這讓他們的書寫方式與眾不同,帶有對台灣美術發展的期待與關懷。藝術蝦的《漫步裡的台灣美術》,正好位於上述的延長線之中。

事實上,藝術蝦提及自己過去參加新竹美展、找尋題材的經驗時,想到了和自己有著相似煩惱的鄉原古統。他說:「我們無法完全放棄穩定的工作,只在能力範圍內,平衡著一個維持藝術創作能量的生活方式。」藝術蝦將「寫書」做為目標的旅行,視為找尋創作目標的方式,也與曾經漫遊海外,最後落腳台灣的鄉原古統的經驗相交疊。

➤發現風景

閱讀《漫步裡的台灣美術》,讀者彷彿隨著藝術蝦的文字,一同「漫步」在大稻埕、淡水、北投、台南、新竹各處的巷弄古宅間,展開人文之旅,發現歷史上台灣藝術家活動、取材的痕跡,讀來使人興味盎然。

作為「漫步」的開頭,大稻埕在本書有著獨特且重要的意義。首先,對台灣西洋畫發展有著重要影響力的石川欽一郎鍾情於大稻埕的風景。他曾數次帶領學生穿梭當地的後巷和河畔,發掘大稻埕的「如畫風景」(Pittoresque),他不僅將大稻埕風景透過水彩介紹給日本觀眾,他的學生日後也成為台灣美術發展的中流砥柱。

其次,大稻埕是台灣近現代文藝發展的重鎮,裱畫店、珈琲店、寫真館、印刷廠林立其間,無數文藝青年在此流連,揮灑青春,使大稻埕一度成為新興文化藝術誕生、交流的場域,並與當時的台灣民族運動相互呼應——因為大稻埕也是臺灣文化協會的發起地。以上種種細節與掌故,於《漫步裡的台灣美術》多有提及,讀者可按書索驥,從大稻埕出發,展開藝術史與風景的發現之旅。

➤充滿美麗畫作的書

值得一提的是,藝術蝦和石川欽一郎都擅長水彩,並且都善用畫作結合文字,形成猶如圖文遊記的體裁。這固然是單純巧合,但真要追根究柢,水彩畫本就是適合攜帶寫生的媒材,並且與近代東亞的美術發展,有著頗為密切的關聯。

從19世紀末,西方水彩先後傳入日本、台灣開始,便因其材料、成品容易攜帶,且作畫方式與東亞的傳統水墨相似,因此易於被大眾接受。石川欽一郎曾說:「水彩畫又稱爲水畫,是用水溶性的顏料來作畫,日本畫也可以說是水彩畫的一種。」試圖讓對水彩不熟悉的大眾初步認識這個媒材。

為了推廣水彩畫,包含石川欽一郎在內的日本水彩畫家,有意透過頻繁的寫生旅行,強調水彩畫的優勢,並形塑集體認同。石川在水彩畫雜誌《みづゑ》頻繁發表插畫,與日本畫壇交流,並且在《台灣日日新報》上連載圖文遊記,畫風俐落輕盈,文筆則有文人風雅瀟灑的韻味。在石川的眾多學生中,藍蔭鼎承襲了石川以水彩畫記錄沿途所見,在期刊、報紙上書寫遊記的習慣。

因為這樣美麗的巧合,《漫步裡的台灣美術》內一幅幅出自藝術蝦之手,取自日常旅行、走訪風景所見的細密精緻水彩插圖,讓這本美麗的書不只是單純的故事書、歷史讀物,更多了幾分珍藏、鑑賞的價值。或許讀者也能以輕鬆的心情,欣賞美的態度,跟著藝術蝦發現台灣美術與風景交織的美好。●

|

|

|

作者簡介:藝術蝦 移居台南的新竹人。1986年生,清華大學材料科學研究所碩士畢,現為科技公司工程師、中華亞太水彩協會會員、斜槓畫家與作家,曾出版《台南巷框》、《旅繪台灣》等書。 個人創作風格結合了留白、筆觸、肌理效果,屬於非典型水彩風格。曾入選全國美展,入圍世界水彩大賽,受邀參與過多次個展與聯展。本書圖像風格以近年發展的「素描感水彩」為主軸,重新界定紀實與藝術之間的邊界。 |

漫步裡的台灣美術

漫步裡的台灣美術

東亞書房》活成你的樣子!《寶石之國》榮獲第45屆日本科幻大獎,及其他藝文短訊

【得獎消息】

➤第45屆日本科幻大獎於上個月公布,漫畫家市川春子以風格獨特的《寶石之國》(講談社),成為本屆獎項贏家。本獎在日本科幻界享譽盛名,此次入圍作品包含新銳作家的硬派科幻小說、日本科幻作家俱樂部前會長的創作,以及資深評論家的科幻評論集,競爭相當激烈。脫穎而出的《寶石之國》,是市川歷經12年連載、終於在去年完結的創作。故事以礦石特性為基礎,塑造一群既非少年也非少女的美麗角色,他們不斷遭受來自月球的「月人」襲擊,寶石人的金剛老師,則以僧侶形象守護著他們。

作品前期營造出類似萩尾望都、竹宮惠子美學的經典學園漫畫風格,吸引許多喜愛唯美派作品的讀者。然而隨著劇情推進,敘事朝著恢宏的「末日科幻」發展,其超越個體情感與生命歷程的龐大時間軸與壯闊世界觀令人印象深刻。市川憑藉強大的敘事與優雅的藝術表現,在一眾候選中脫穎而出,證明視覺手法在科幻創作中的關鍵影響。

去年推出的《燃燒方舟》,講述在自然災難、疫病蔓延、戰爭衝突等動盪中,「希望有人能告訴自己該怎麼做」的渴望,以及「信仰」的本質與意義。新銳小說家逢坂冬馬評述,這部作品寫出想要有人來幫自己做決定的渴望,如何對獨立思考的能力產生衝擊,以及人開始對被賦予的「角色」發出質疑,親手焚毀承載自己的方舟、重新以雙腳踏上乾涸大地的過程。

【業界新聞】

➤近期美國亞馬遜(Amazon)電子書平台Kindle上,出現偽造出版品猖獗的情況,日本小說家吉本芭娜娜等人也成受害者。這些出現在Kindle的偽造書籍,冒用多位知名作家的名義發行,但封面及內容疑似由AI生成,因其日文表達怪異、錯誤百出,讓人察覺到異常。吉本於今年2月25日在X(原Twitter)發文提到:「因為客服無法應對,我已經被轉介到Kindle著作權侵害相關部門,以郵件聯繫後續狀況,但這整件事實在太過荒謬。總之這不是我寫的書,請大家千萬別誤載。」她提醒讀者小心避免上當,也坦言要跨國處理這類訴訟非常麻煩。

據記者西村利也報導,目前部分假書已被移除,但除了吉本外,村上春樹、東野圭吾等人也遇到類似問題,甚至署名村上春樹的《1000年後的火星第1卷:歷經千年的火星》等假書,仍然在平台上販售,顯示侵權行為並非個案。此次事件凸顯電子書平台審查機制的漏洞,也引發了外界對AI生成內容與著作權問題的關注。

透過角色們或精打細算、或坐擁財富的日常,原田刻畫出人與人大相逕庭的價值觀,並融入發票、新創公司、生前整理等熱門話題。在充斥金錢與交易的社會中,我們究竟能成為貨幣的主導者,還是淪為金錢的奴隸?讀者評述原田的書寫猶如一部生動的電視劇,對精打細算的現代人而言相當值得一讀。

【作家動態】

惠介在驚愕與好奇的驅使下,半信半疑地跟隨指示,沒想到生活真的開始走上坡。他變得開朗、結交許多新朋友,看似擺脫了過去的陰霾。然而,當一切都順風順水時,一場離奇的事件正悄然逼近,他漸漸發現自己只是巨大陰謀中的一顆棋子。「預知能力」背後隱藏著什麼驚人祕密?許多人渴望的「人生捷徑」,又暗含何種危機呢?繼《同姓同名》、《生還者》後,近年備受矚目的推理作家下村,再次為讀者帶來毫無冷場、令人背脊發涼的懸疑傑作。

➤著有《新宿鮫》、《打工偵探》等暢銷系列作的推理大師大澤在昌,上個月底推出新作《Repairer修補者》(角川書店),刻畫扣人心弦的懸疑推理長篇。身為插畫家的主角想一,某天接到高中好友小雅請託,希能能一同調查40年前的神祕案件。當年,一名男子被發現陳屍於六本木某棟大樓的屋頂,警方判定無涉他殺,將死者立案為「行旅死亡人」,亦即沒有親屬認領、身分不明的死者,案件也就此塵封。

如今成為紀實作家、接到神祕委託的小雅,請想一陪她重啟調查。當年的無名死者究竟是誰?他又為何孤身一人命喪現場?對委託人的身分與動機一無所知的小雅與想一,在調查中逐步接觸到當年的大樓住戶,拼湊出串連過去與現在的線索,而一名詭異人物的存在,也在真相挖掘的過程中浮出檯面。

野乃開始懷疑,這一切或許並非偶然,而是源自「植物的叛亂」。我們的翠綠大地,在清除害蟲、病菌、草食動物後,是否終將對人類展開襲擊?研究員與她的兒子,又是否能帶領人類逃脫植物的「魔爪」呢?透過這部震撼人心的驚悚災難小說,荻原書寫出猶如美國電影《破・天・慌》(The Happening)般的植物反撲故事。

櫻木以自己的父親為原型,描繪一個北方家庭在歲月變遷中的光與闇。她自述在寫作的過程中,再次深刻感受到人生的荒誕,卻也在書寫中傳達出荒誕又何妨的心境。她想帶著愛的心意,將《人生劇場》這個作品,獻給所有咬緊牙關挺過生活的前人。

➤文學獎得獎作《機龍警察》、《沙漠之花》、《欺騙眾生》作者月村了衛,於本月初發行新作《朦朧迷宮》(角川書店)。故事女主角夏芽,是一名住在老舊公寓「朧莊」的女大學生,某天她一如往常地前往甜點店打工,然而這看似平凡的生活中,卻潛藏著令人費解、彷彿誤闖異次元般的詭異謎團。

遇到棘手狀況時,住在她隔壁的神祕老人鳴瀧,往往能憑藉驚人的推理能力,輕而易舉地揭開案情真相。這位人脈廣闊、智慧又過於常人的老先生,究竟是何方神聖?月村透過這對年齡、背景、性格迥異的搭檔,訴說城市裡四處蔓延的奇異事件,以及由甜點及推理構築的解謎小品。

➤以《便利店人間》售出全球32國版權、創下140萬冊驚人銷量的芥川獎作家村田沙耶香,近期推出全新力作《世界99》(集英社),上、下冊在本月5日同步開賣。《世界99》是村田在文學雜誌《すばる》連載超過3年的作品,也是她的首部反烏托邦小說。主角如月空子缺乏屬於自己的獨特個性,但善於呼應與描摹,能隨所處的環境與社群,捏造出適合的人格。空子所處的世界,有一種名為「皮可倫」的神祕生物,牠蓬鬆柔軟的白色毛髮、烏黑閃亮的圓眼睛,以及甜美的鳴叫聲,都可愛得令人著迷。

皮可倫原本只是單純的寵物,但隨著科技進步與社會變遷,牠們獲得了一項特殊能力,而牠們的進化,最終將如何改變人類的未來?性慾、分娩、育兒、照護,是否可以透過科技「外包」,讓人類退居「純淨」的新生世界?村田透過獨特大膽的視角,書寫人類創造出便利工具後抵達的彼岸。書籍在正式發售前便備受讀者期待,集英社並架設特別網站,公開小說試讀章節、拍攝作者宣傳短片,更推出短篇漫畫改編版,進一步擴大話題熱度。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量