現場》設計外國人眼中的台灣,華語文學習教材《臺灣文化教材》、《臺灣文學讀本》,臺文館與臺師大隆重出版

在YouTube等影音平臺上,國際友人分享對臺灣的印象與評價,一直是吸引高流量的熱門影片類型。每年從世界各地慕名來臺的外邦人士不計其數,其中更有超過70個國家的1萬多名學生,選擇進入國立臺灣師範大學學習華文。對這些有興趣進一步瞭解臺灣的外國人,或者對成長於海外的華裔子弟而言,在他們探索亞洲與中文世界的過程中,所看見的「臺灣」是什麼樣貌?如何讓這類華語學習者更瞭解臺灣的獨特歷史與文化底蘊?

「臺書外譯」一直是文化部的重點工作,近年「臺流文本外譯Books from Taiwan計畫」井然有序持續在推動;國立臺灣文學館則透過臺灣文學書系的翻譯出版、譯者駐村、翻譯工作坊等不同方式,向海外推廣臺灣文學。此外,文化內容策進院也積極串聯不同產業,創造「臺流」的國際品牌形象。

在華語文教育現場方面,近期臺文館攜手臺師大推出兩本全新教材:《臺灣文化教材》與《臺灣文學讀本》。針對國際學子提供的這兩本專屬教材,不僅在華語文教育現場加入臺灣文化的豐富樣貌,也讓學習者在閱讀過程中,認識臺灣的文化魅力、多元性與民主發展。

➤《臺灣文化教材》+《臺灣文學讀本》

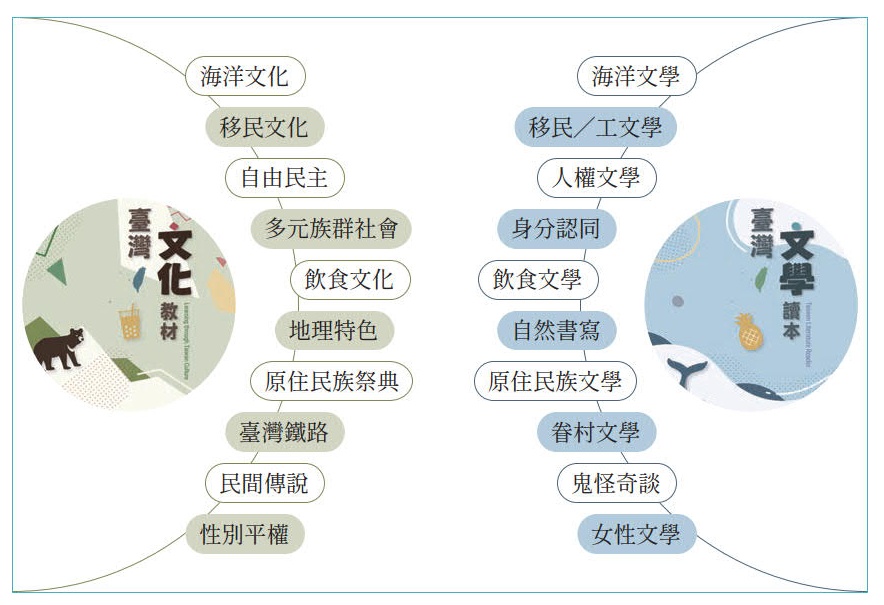

《臺灣文化教材》全書規劃了10個臺灣文化主題,包含臺灣的海洋文化、移民文化、自由民主、多元族群社會、飲食文化、地理特色、原住民族祭典、鐵路文化、民間傳說、性別平權等議題。

《臺灣文學讀本》則收錄了鍾理和、亞榮隆.撒可努、明鳳英、陳列、廖鴻基、劉克襄、顧玉玲、焦桐、李維菁、薛西斯等不同世代、背景的臺灣文學作家。入選作品主題涵括身分認同、原住民族文學、眷村文學、人權文學、海洋文學、自然書寫、移民/工文學、飲食文學、女性文學、鬼怪奇談等。

兩冊教材的編寫團隊包括臺灣文學與文化領域學者,以及具備第一線教學經驗的華語教師。教材之間彼此具備互補的對應關係,譬如文化教材介紹某一文化主題面向,透過課室活動加深學習者的印象,而文學讀本則提供了相關主題的節選篇章,帶領讀者領略臺灣文學之美,也透過背景介紹與深度的問題討論,協助學習者從另一角度感受文本中的文化象徵。

《臺灣文化教材》適合TOCFL華語文能力測驗程度進階級(B1)至高階級(B2)的學生,《臺灣文學讀本》則適合高階級(B2)和流利級(C1)的國際學生。閱讀者可在閱讀文學、理解文化的同時,循序漸進地習得語言。

從文學作品的角度來看,雖然鍾理和〈假黎婆〉無疑是經典之作,但總體而言,編選者並非從審美角度遴選臺灣文學的代表作,而是旨在藉由清晰易讀的文字,讓學習者透過不同的文化面向,認識與理解臺灣的當代多元性。

選文及教材的撰寫側重文化與知識傳遞的教學性,以節錄文學作品為中心,做普遍性輔助教材的擬定與設計,不僅確保文字品質,也能兼顧不同領域的詞彙豐富度與文學推廣等多重面向。

➤拓展臺灣文學與文化的國際交流

自2018年起,籠罩在「中國大外宣」陰影下的孔子學院在美國陸續關閉,許多華語文教學的需求與資源,更在疫情解禁後紛紛湧入臺灣。臺灣作為使用華文的亞洲民主國家,其特殊性與重要性也逐漸被世界認識。

對鄰近的日本與韓國而言,從臺灣學習華文,除了可以瞭解臺灣,也能理解中華文化。而對歐美各國來說,臺灣不僅有著親近西方文化的特性,更是印太戰略的關鍵島嶼,是不容忽視的文化基地。

過去以臺灣的日常生活為教材基礎,雖已廣泛應用於華語文教學,但著重在臺灣文化的語言學習輔助教材則不夠豐富。過去在海內外的教學現場,教師多以比如手作、

臺灣文化相關內容在華語教學現場的需求日益提高,然而教材研發是特定的專業,過去各大教學中心多仰賴教師自行撰寫,流通於校園內部,鮮少對外印行。而臺師大不僅是臺灣華語文教學的最大機構,放眼全球也至關重要。此次《臺灣文化教材》與《臺灣文學讀本》由臺文館為出版單位,可以視為過去臺灣出版與文學在臺灣學的能量累積,正朝向華語文教學現場的重要流動。

➤從臺書外譯到華語文教育,為海外華語文教育打開一扇窗

為了讓各界更瞭解這兩部全新教材,臺文館與臺師大日前舉辦「基於臺灣文化特色的華語文教學研討會」,廣邀學術界與教育界人士共襄盛舉。

臺文館館長陳瑩芳表示,文學館長期專注於臺灣文學的外譯,過去主要是針對海外大學提供文學文本作為輔助教材,並與當地出版社合作發行,提升臺灣文學在國際學術圈的能見度。

除了學術領域,推廣華語學習者與華裔學子對臺灣的認識,是外譯以外的重要面向。文學作品不僅能作為語言學習的素材,也能提供豐富的文化視角與情感連結,讓學習者透過故事與敘述,深入理解臺灣的歷史、社會與多元文化,拉近與臺灣的距離。

僑務委員會處長林季蓉分享,僑委會自2020年起,積極參與「臺美教育倡議計畫」,海外的一千多所僑校也都加入此計畫。過去的華語教育主要服務華裔子弟,如今也開始面向華語非母語的成人與學習者。過去幾年來,臺灣已成功設立88所「臺灣華語文學習中心」(TCML),包括美國68所,歐洲20所。

林季蓉表示,這些學習中心的發展不僅仰賴優秀的師資,也仰賴教材的研發。「語言與文化是一體的兩面,海外教師最常反映的問題之一,就是缺乏結合文化的教材。」此次教材的出版,無論是對於在僑校學習的華裔子弟,或是在臺灣華語文學習中心的國際學生而言,都是認識臺灣的重要窗口。

➤在華語文學習的歷程中,與文學同行

研討會上,海洋文學作家廖鴻基也談及《臺灣文學讀本》納入海洋文化的深意。他指出,臺灣四面環海,然而「海洋到底是什麼?海洋與我們的關係是什麼?可以從歷史、物理、生態等各種角度切入,透過教科書的方式,讓年輕世代理解海洋與我們的連結。」

廖鴻基表示,意識的轉變往往來自於情感與美學的刺激,而文學與藝術正具備這樣的影響力。過去與海洋距離較遠的人,可能因為一本書或一部關於海洋的電影,而開始對海洋產生興趣,進而願意主動接觸海洋,這也正是文學之於教育的重要意義。

臺師大國際臺灣學研究中心執行長林巾力則指出:「華語學習教材的編寫需要高度的專業,尤其將文學文化融入教材更是一大挑戰,這兩冊高品質的教材,是來自於跨領域的專業與學術團隊協力的結果。」

《臺灣文化教材》與《臺灣文學讀本》提供更多元、豐富的學習資源,讓學習者在掌握語言的同時,深入臺灣的獨特歷史與文化。此次臺文館、臺師大及國語教學中心的攜手合作,展現了跨部會合作的重要性。希望讓更多海外語言學習者與華裔子弟,在語言的學習旅程中,與臺灣的文學與文化同行。●

書評》補一堂「亞際」歷史課:評小熊英二《1968:日本現代史的轉捩點,席捲日本的革命浪潮》

至少一直到我1980年代讀大學的時候,從台灣看出去的世界學術景觀,是個腳踏車輪的模樣:美國(也許還包括英國、法國巴黎與西德的法蘭克福)是輪軸,從這些地方留學回來的學者和翻譯書刊是輪幅,而亞洲各國則是輪框。

當時我們想看到國際社會議題、思想潮流、重要學說、當代歷史等等,透過「輪幅」的引介相對容易。但是我們這些位於「輪框」的社會之間,例如台灣與日本、韓國、菲律賓等鄰國之間,要彼此深入認識反而比較困難,甚至常常要通過英文書寫、或歐美的新聞報導與學術研究才行。除了戒嚴時期的思想禁錮與資訊稀缺之外,這種「學術輪型結構」是重要的原因。

台灣與日本之間的隔閡尤其耐人尋味。除了台灣本地近年才逐漸凋零的經歷日治時期的日語世代之外,20世紀前半,許多中國知識分子都有留日經驗,近代中文世界的無數事物是從近代日本借用來的,包括「哲學」、「社會」、「進化」這些詞彙的漢譯。

加上戰後台灣經濟發展過程中,大量來自日本投資,與伴隨的各種人員與文化交流,可以說,台灣的各種族群對日本都不算陌生。

➤熟悉的日本社會,陌生的左翼視野

但是,我們對戰後日本的認識,一直有個巨大的盲點:戰後日本的社會運動與思想,尤其是1960年代反美日安保運動以來,圍繞著反戰、民主、和平等議題的大量社會動員以及相應的思想辯論。

這些戰後日本左翼的歷史,在反共白色恐怖之下的台灣,自然是無法談論的。但是,稍微敏感一點的人,總能在流行文化的各個邊邊角角看到這個盲點的線索:吉卜力動畫裡悲愴又複雜的反戰意識;村上春樹筆下百無聊賴男男女女的生活、那些同伴們總是在抗議的日子;推理大師松本清張筆下日美同盟體制的黑暗情事;尾瀨朗的漫畫《家》之中的三里塚抗爭事件等等。這些點點滴滴的共同背景,都是戰後日本的左翼學生抗議運動。

➤學運浪潮捲起的波瀾,跨海泛漣漪

解嚴前後興起的台灣社會運動,從日本取經的也不少。我學生時代參與草根環保運動,晚上在農家的晒穀場開說明會、放幻燈片跟鄉親談公害問題時,最能震撼人心的畫面,是美國攝影師尤金・史密斯(William Eugene Smith)的水俁病系列攝影。

1986年鹿港反杜邦運動群眾上街抗議時,最動人的標語,是黑底白字的手舉牌:「怨」。多年後,我才從當時協助鹿港民眾組織的朋友處知道,這個點子,來自他們私下流傳觀看的日本紀錄片工作者土本典昭所拍攝的一系列水俁病受害者抗爭的影片。

水俁病患者等公害受害者,從二次大戰沖繩戰役以來深受美軍基地之苦的琉球人,以及各式各樣在戰後日本彷彿一片經濟榮景的社會中的邊緣受害者,對這些人的關懷,也是戰後日本左翼學生運動的一部分。

1990年代我在美國留學時,開始有機會接觸到日本的左翼工運組織者。近十幾年來,在世新大學社會發展研究所的教職上,更有機會與日本、韓國的學界同儕們藉由每年共同舉辦亞洲學生夏令營,更深入地彼此認識,漸漸補上了那個關於戰後日本左翼學運的盲點。

2011年311大地震與福島核災之後興起的反核抗議,以及2010年代中期日本首相安倍晉三推動修改日本憲法第九條「和平條款」時新興起的反戰抗議,或許讓更多人看到了戰後日本左翼傳統的一點遺緒。

那些年,我常常在日本郊區的火車站前看到70幾、80幾歲的志工在發傳單,宣傳反對重啟核電、反對廢除和平憲法。算起來,這些工運組織者、左翼教授、與街頭志工們多半都是廣義的「安保世代」──1960到70年代初上大學的世代。

相信民主、和平,反對尊卑貴賤的社會階序,反對右派否認日本的戰爭罪行,從而對曾受日本侵略的亞洲鄰國人民高度尊重,都是安保世代的共同政治信仰。除此之外,這些年來我認識的「安保世代」日本人有一些很顯著的共同精神面貌,對「爛英文」的自在是其中一個特徵。

東亞各國教育的缺陷使得一般人即使英語知識足夠,對於開口講英語卻高度焦慮,日本人尤其嚴重。例如,在夏令營中,即使來自台灣和日本的學生一樣英語講得不夠好,台灣學生比較容易克服焦慮、用爛英語加上比手畫腳來把事情表達清楚。日本學生卻往往因為擔心發音、文法不盡正確,而急得眼眶泛紅。

(本文作者於世新社發所任教時,與來自韓、日、泰、印尼等地的大學合辦亞洲學生夏令營「CENA,Civil Society Education Network in Asia」 試圖建立以市民社會教育、民主轉型教育推動為主的暑期學校。)

但是,我遇到的那些在街頭發傳單的日本大哥大姐們,幾乎沒有一個有「英語焦慮」。只要知道我們是外國人,他們都會很熱情地把自己僅有的一點英語拿出來,加上比手畫腳和手寫漢字,試圖解釋為何和平憲法或反核電是重要的公共議題、試圖跟我們交朋友。

顯然,為了自己的信念,「英語不夠好」對他們來說一點都不是障礙。對我們這種台灣「社運咖」來說,這樣的態度似乎透露著,他們生命中曾經為政治信念付出更多更多,以致於一點語言上的尷尬根本不算什麼。

➤浪花底下總有暗湧,浪潮退去徒留淡漠?

安保世代的大哥大姐們另一個共同點是:他們都很焦慮,日本的年輕世代為何這麼政治冷感?在聊天中,他們總是對我們出身台灣的人表示羨慕。台灣、韓國、香港,在他們看來,都比日本社會要有希望得多。至少我們這些社會有一代又一代的年輕人願意站出來關心公共事務、參與示威抗議。

「那日本年輕人呢?」我總是會問。唉,這就說來話長了。確實每個世代也一直有些日本年輕人會關心公共事務,但是比起安保世代的日本人、比起同時代的台、韓、港,乃至泰國、菲律賓等亞洲國家,過去數十年日本經歷的是政治熱情嚴重匱乏的寒冬。

為什麼會這樣?安保世代學運的挫敗當然是其中的關鍵因素。

跟同時代的台灣與韓國不同,戰後日本儘管有著種種黑暗面,卻一直是資本主義陣營的東亞地區裡,唯一長期維持著言論自由的國家。在威權統治之下,韓國與台灣的反對運動總得想方設法躲避特務監控和思想審查時,日本的反對運動跟同時代在西歐北美(以及當代台灣)的反對運動類似,想說什麼、想主張什麼、想自我標榜是哪黨哪派,都能儘管去主張。至於能不能說服群眾、吸引到志同道合者,那是另外一回事。

因此,日本反安保運動中,尤其在學生之間,出現大量在那個時代看來一個比一個更激烈、更決絕、更徹底的派別。他們紛紛主張透過這種或那種路徑,徹底地推翻現行的社會政治體制,通向真正的民主與和平。

然而,組成這些派別的,畢竟絕大多數是二十幾歲的學生。在真誠的激烈決絕之中,不可避免地同時也有各種浮誇不實、無原則的宗派鬥爭,以及其他任何不成熟的運動幾乎都有的缺陷。

➤將視線移回亞洲,聚焦彼此,自我補課

曾經歷過去三、四十年台灣民主運動、社會運動與學生運動的人,或許都能在《1968:日本現代史的轉捩點,席捲日本的革命浪潮》(以下簡稱《1968》)這本書中辨識出,在台灣曾經出現過的運動內部的問題。這些問題導致的影響,嚴重到從1970年代至今,儘管日本社會出現過一個又一個嚴峻的挑戰,絕大多數人民還是對參與政治改革不信任且冷感。

這些問題無法提到公共議程上,以眾人之力試圖解決,種種問題往往化為個人的困頓與悲劇。如果這些狀況會發生在《1968》所呈現的那個時代結束後的日本,我們不得不擔心,未來會不會也出現在我們身處的社會中。

小熊英二本人不屬於安保世代,他殫精竭慮所寫出的《1968》並不是一部英雄史詩,也不是要臧否人物事蹟。相反的,他總是試圖在記錄從激昂到荒誕的各種史實時,也為歷史中的人事物尋求社會性的解釋。換句話說,是嘗試將他們看成與你我一樣,眼界被所處的時空所限制、但又試圖打造自己的歷史。

在小熊英二之前,「1968」這個年代在台灣知識界往往被不假思索地看成是世界青年革命的年代,但那個「世界」,主要侷限在反越戰運動高漲的美國,以及1968年5月街頭築滿路障的法國。

小熊英二的《1968》首度把這個年代的主舞台放到亞洲社會裡,把角色設定為東亞社會中的青年。在多年來受到日本反安保抗爭的種種間接影響的台灣,認識這段經歷不僅僅補足了我們的歷史盲點,也提供了我們反思自己社會中種種改革運動的充沛材料。●

作者:小熊英二

譯者:黃耀進、羅皓名、馮啟彬

出版:黑體文化

定價:3600元

【內容簡介➤】

作者簡介:小熊英二

1962年生於東京,東京大學大學院總合文化研究科國際社會科學博士,現為慶應義塾大學總合政策學部教授,是日本著名的歷史社會學家。1996年以《單一民族神話的起源:日本人自畫像的系譜》獲得三得利學藝獎;2003年以《「民主」與「愛國」:戰後日本的民族主義與公共性》獲得每日出版文化獎、大佛次郎論壇獎;2010年以《1968》獲得角川財團學藝獎;2013年以《如何改變社會》獲得中央公論社新書大獎;2015年以《活著回來的男人:一個普通日本兵的二戰及戰後生命史》獲得新潮社小林秀雄獎。另著有《「日本人」的界限:沖繩・愛努・台灣・朝鮮,從殖民地支配到復歸運動》等書。他執導的311福島核災議題紀錄片《首相官邸前的人們》於2015年公開上映,並於2016年得到日本映畫復興獎勵獎。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量