話題》野豬渡河,鹿躍鱷背,象捲猴杯:在我萬能的熱帶雨林王國

「在我萬能的……王國」這7個字,源自大馬知名詩人呂育陶於1993年的花踪文學獎得獎詩作。2000年呂育陶以〈只是穿了一雙黃襪子〉榮獲第23屆時報文學獎新詩甄選獎佳作。當年他親自來台領獎,一群大馬文友陪他越洋參與其盛,在台下為他鼓掌。

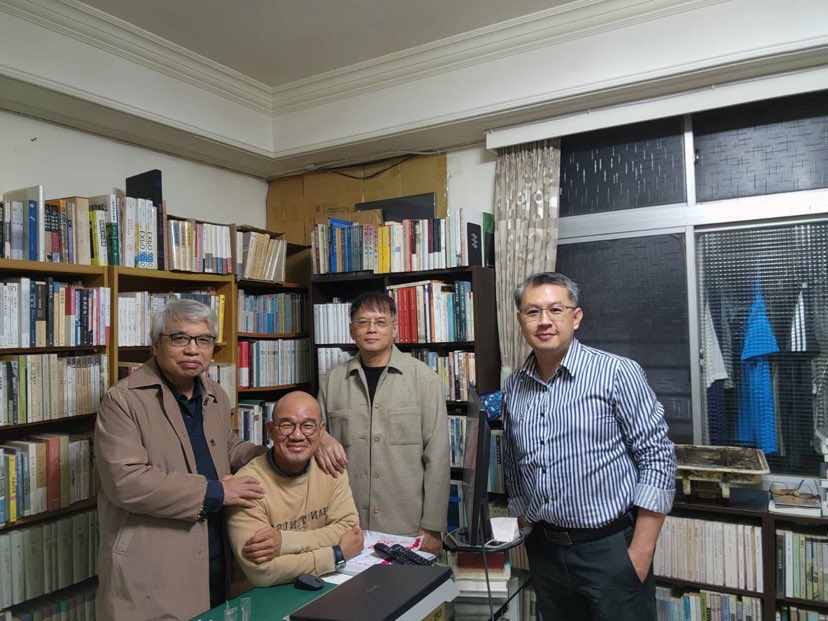

在這年的頒獎典禮上,發生一件最神祕最意外最不可思議的事,也讓我們這群年輕馬來幫震撼的,就是看見傳說中,那位以《群象》入圍1998年第2屆時報百萬小說獎,轟動馬華圈和台灣文壇,與李永平齊名,同樣都是來自婆羅洲砂拉越的小說家張貴興(兩人出生時,砂拉越還是大英帝國的殖民地)。他很安靜的出現在會場後面,不多話,牽著兒子的手,我們拉著他一起合照留影,那一幕叫我終生難忘(有照為證)。

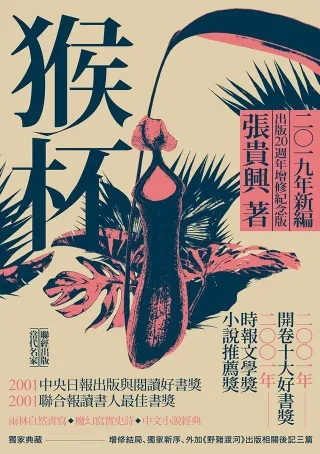

2001年張貴興以《猴杯》榮獲第24屆時報文學獎推薦獎,我坐在台下,沒想到張貴興的小說會成為我日後生命中最重要的一部分,無論是閱讀或工作,甚至也是好朋友之一。2002年我進入麥田出版公司擔任菜鳥編輯,負責編輯的第一本書竟然就是張貴興的重要小說《賽蓮之歌》新版。套一個老詞,緣分!原來冥冥中自有注定。

回顧上個世紀1990年代,那些年,南洋、馬共、砂共、膠園深處、熱帶雨林、甘榜漁村、蕉風椰雨、檳榔豔麗、榴槤飄飄、紗籠峇迪、峇峇娘惹、馬來人、印度人、達雅克人、伊班人、拉子婦、吉陵春秋、種族宗教、馬來半島、婆羅洲島、坤甸蘭芳共和國,在赤道線上,處處燭火搖晃。後殖民國度的魑魅魍魎,鄉野傳奇,珍禽異獸,悶熱潮濕,成為「馬來西亞」作家的詩、散文、小說、評論書寫,有的甚至得獎、出版,蔚為文壇的一大奇景。

這群說故事者,書寫(西、東)馬華人(砂拉越與北婆羅洲〔今稱沙巴〕的『加入』,又是另一個曲折歷史)的作者,累積幾十年的文字成果,後來被譽為「馬華文學奇兵,逐鹿中原(台灣)」。個人覺得一點也不為過,恰好形容當時「馬華文學在台灣書寫、出版、得獎」的景象。

1977年作家商晚筠(本名黃綠綠,她出生時馬來亞也還沒獨立!)先在台灣種樹,到如今後疫情、後五一三、後馬哈迪抒情時代,政黨輪替人事幾番新,新人舊人上台又下台謝幕。但是「馬華」作家與華文文學書寫,在台灣始終絡繹不絕,如一脈香火傳承,堅持擺渡,如今早就開花結果了。歷史又是翻過新的一頁,來到21世紀。

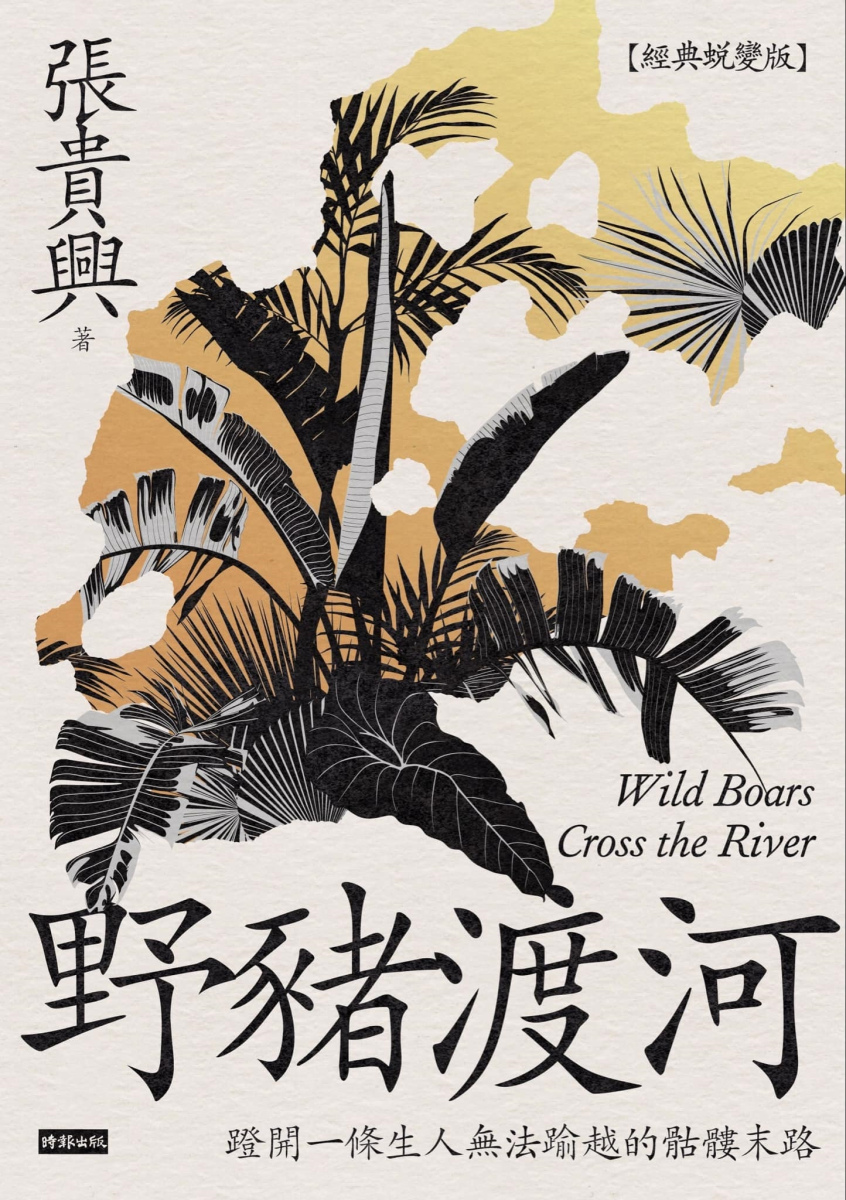

迄今為止,張貴興的長篇小說計有《賽蓮之歌》(1992、2002)、《薛理陽大夫》(1994)、《頑皮家族》(1996)、《群象》(1998、2006)、《猴杯》(2000、2020〔這個新版本有別於舊版本,作者寫了一個新的結局〕)、《我思念的長眠中的南國公主》(2001)、《野豬渡河》(2018、2024)、《鱷眼晨曦》(2023),短篇小說集《伏虎》(1980、2003),中短篇小說集《柯珊的兒女》(1988)、《沙龍祖母》(2013)。他向來有自己的鮮明文字風格和獨特敘事方式,模仿不來也學不來。

張貴興在處女作《伏虎》裡,已顯露日後的寫作道路,小說裡訴說著婆羅洲島的人、事、物之生活記憶,草原上的大四腳蛇、狼人、神祕的雛妓、隱居俠客、兵士與敵人、狂人等。其中有一篇〈草原王子〉,一些寫作朋友因此常常笑稱張貴興為「草原王子」。

《賽蓮之歌》可視為張貴興長篇小說創作的原點(也是他非常重視的一部作品)。半自傳性的虛構,呈現一名生活在婆羅洲的文藝少年,從出生到青春期的吉光片羽,以及他與三段若有似無的戀情擦身而過的故事,可視為《群象》、《猴杯》、《野豬渡河》、《鱷眼晨曦》的前傳。從賽蓮、大象、犀牛、猢猻、野豬、鱷魚等,張貴興用大量的意象和隱喻,建立他思念的、想像中的南方動植物大觀園。

這裡特別要提的是,我認為已絕版多時的《頑皮家族》可以視作前述四部作品的外傳,因為它是另一種華人海外遷徙南洋的版本。小說主角姓夔。「夔」字原本就富含中國的意象。夔,被稱為是孽龍。張貴興為小說人物取名為夔頑龍,他的五名子女分別是夔頑虎、夔頑豹、夔頑猿、夔頑麟、夔頑鶴,練就五行形意拳。

這些中國圖騰聚集在南洋的弔詭,二戰時日軍占領婆羅洲島,華人移民深入叢林,認同腳下的土地,這種交織家族史神話,流動性身分的敘事,「婆羅洲五部曲」(?)的企圖昭然若揭。有心人若要研究張貴興小說,應該要從這幾部作品著手。航向婆羅洲島的黑暗之心,莫不以此為起點。

我和高嘉謙教授認識在先,超過20年。2002年我進入麥田出版工作,前後編輯了張貴興的《賽蓮之歌》、《群象》、《伏虎》。2008年高嘉謙獲得政大中國文學博士學位,後至台大中文系任教迄今。也在這同一年,我如獲至寶編輯出版了李永平的《大河盡頭(上):溯流》(我曾在拙作〈我在峨嵋街看見李永平〉〔2009〕詳述這段奇緣)。

李永平開刀動手術後,我和嘉謙曾去淡水拜訪他。再後來,李有成教授也加入這個馬來幫(李老師只小李永平一歲),再後來張貴興也來了(最妙的是,這兩位同鄉此前竟然不曾見過面),我們5個常常聚在一起吃飯喝咖啡聊天!2017年9月22日李永平因病逝世,5個馬來幫變成現在的馬來四友,持續吃飯喝咖啡打屁聊天東南西北話長短。從電腦的照片檔案紀錄來看,我們的合影超過10年。

2001年張貴興出版《我思念的長眠中的南國公主》後,似乎再無新作。或許他停筆,或許有寫,斷斷續續的寫,我們不知道,因為他的習慣是不透露任何訊息,神神祕祕的。2016年張貴興退休,表示有更多的時間讀書寫作。我們就催他趕快寫。但他真的有在寫嗎?到底寫什麼?馬來四友聚會時,大家會互相關心詢問。張貴興總是沉默不語,一笑置之,慢條斯理是他一貫的回應。

我自己認為《猴杯》已經是我閱讀張貴興小說中的一座巔峰,喜馬拉雅山上的聖母峰。論題材論故事論文字,我想已是極致了,婆羅洲島可以寫的都被他寫完了,還有什麼大戲可唱嗎?張貴興能夠跨過自己堆出來的山嶺嗎?這是作為一個讀者、編輯、朋友的私下憂心和顧慮。

2018年4月30日,毫無預警和暗示,我突然收到張貴興寄來《野豬渡河》的初稿,距離他上一本書整整18年了,望穿秋水的盼來一封電郵,馬上開始讀稿。我從來沒有問過張貴興,這個時間點交稿是巧合嗎?是要向同鄉故友李永平致敬嗎?

讀完初排一校稿後,我內心倒抽一口冷氣,顫慄和發抖,驚呼天啊!出版前我曾私下問張貴興,覺得自己寫得如何?有超越過去的自己嗎?他的回答是肯定詞。我馬上證實了自己的編輯直覺。2018年9月3日《野豬渡河》出版,馬來四友帶著剛印好的新書去李永平在淡水的故居憑弔他逝世一週年,向他致敬。從窗戶看出去淡水河西側的觀音山,見山是山,也是山,是李永平和張貴興原鄉婆羅洲島上的京那巴魯山,中國寡婦山,或神山。

《野豬渡河》出版上市前夕,我曾向自己發誓許願,也預見這本大作的未來。果然後來的口碑與叫好叫座一如我所料,完成一個忠實讀者和編輯的志願,也是自己編輯生涯的一座高山。開心的是,這趟登山之路,有馬來幫——李永平、李有成、張貴興、高嘉謙,一路扶持。雖然後來剩下馬來四友,我還是要非常謝謝李有成、張貴興、高嘉謙一直包容我的情緒、幼稚、偏執脾氣和固執個性,也陪伴我走過人生最黑暗不堪的低潮幽谷。

這是我第一次,唯一一次,也是僅止一次為自己的作者的書寫序。原因無他,編輯是幕後的,編輯為作者做嫁衣,編輯為作者鋪上紅地毯,讓他們風風光光踏上舞台。而這份「文字因緣」(源自我為李永平編輯的小說自選集的題目)編織出馬來幫的深厚友情網,彌足珍貴。是為序。●

|

|

|

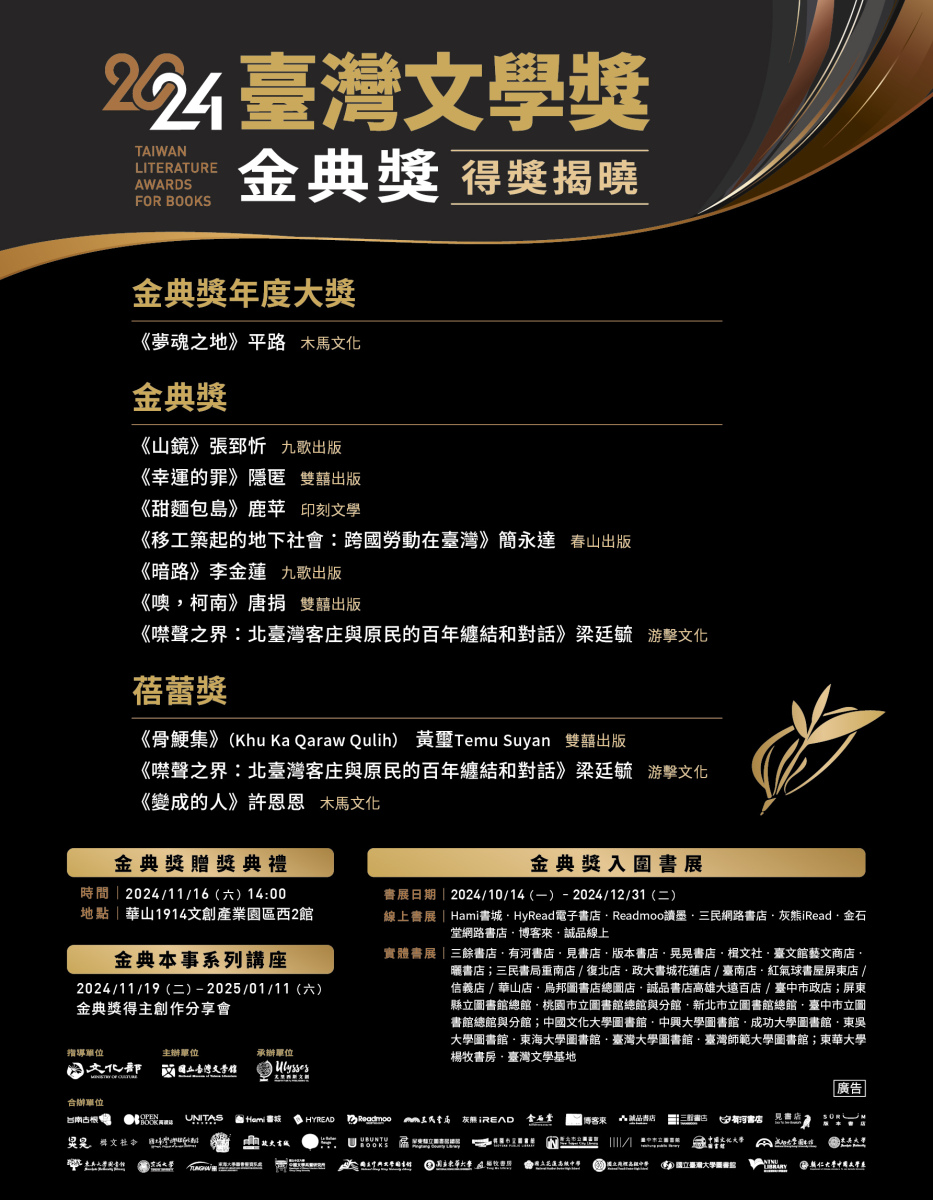

作者簡介:張貴興 祖籍廣東龍川,1956年生於婆羅洲砂拉越,1976年赴台升學,1980年畢業於師大英語系,1983年入籍台灣,1991年任中學英語教師。其作品多以故鄉婆羅洲熱帶雨林為場景,書寫南洋華人社群的生存困境、愛欲情仇和斑斑血淚,文字風格強烈,以濃豔華麗的詩性修辭,刻鏤雨林的凶猛、暴烈與精采,是當代華文文學中一大奇景。 2018年《野豬渡河》出版後,先後榮獲Openbook好書獎、花踪文學獎馬華文學大獎、台北國際書展大獎、金鼎獎、臺灣文學金典獎年度大獎、聯合報文學大獎、紅樓夢獎、美國紐曼華語文學獎。已被譯為法文、韓文、阿爾巴尼亞文出版。 2023年作品《鱷眼晨曦》榮獲臺灣文學金典獎、台北國際書展大獎、Openbook好書獎及亞洲週刊2023年十大小說榜首。 其他作品有長篇小說《我思念的長眠中的南國公主》、《猴杯》、《群象》、《頑皮家族》、《薛理陽大夫》、《賽蓮之歌》,以及短篇小說集《沙龍祖母》、《柯珊的兒女》、《伏虎》。曾獲時報文學獎小說優等獎、中篇小說獎、中央日報出版與閱讀好書獎、時報文學推薦獎、開卷好書獎、時報文學百萬小說獎決選讀者票選獎、聯合報讀書人最佳書獎。 現居台北,正在寫作下一部小說。 |

野豬渡河(經典蛻變版.附婆羅洲魔幻寫實地圖)

野豬渡河(經典蛻變版.附婆羅洲魔幻寫實地圖)

現場》在死路裡找快活:謝子凡《致白目者》分享會側記ft. 謝凱特

➤工作工作,我們不可言之傷!

陽光滿滿的午後,《致白目者》作者謝子凡、與談人謝凱特來到現流冊店,出席新書分享會。兩人方於5月遠赴捷克布拉格國際書展暨文學節,期間出席了多場講座。一開始,謝子凡笑說已多次同場出席的兩人,應該可以推出如《心靈燈塔》般的Netflix對談節目了吧。

笑聲中,謝凱特談起謝子凡的第一本書《我和我追逐的垃圾車》,像是把煩惱和黑暗拿去金爐化掉的淨化過程。到了第二本書《致白目者》,就有了明顯的差異,感覺是把自己多放出來一點,寫出不想要妥協、不想要「就這樣了事」的心情。每個人都可能想當一個白目者卻不敢。在工作狀態裡要順服體制跟規範(或者日文裡的「讀空氣」),才顯得合群,代表自己是個合格的人。這樣的狀況,在職場裡經常發生。

謝子凡談及,散文寫作大多從家庭關係或是於學校、童年遇到的事情初始。我們似乎比較少體悟到,職場上遭遇的種種,其實跟其他生命經驗一樣,有傷痛、有不甘,甚至也有很美的部份,或者多年後還留有困惑。她使勁去看,去釐清那些到底是什麼,同時嘗試突破上一本書的路徑。除了描繪往事,還想加入這些年來的「距離感」,以及抽象化的意圖。

譬如〈人情樹狀圖〉一篇,由分析問題的「邏輯樹」方法延伸,感嘆為何職場上必須聲聲追問的「Why」不能直接挪用至人情世故裡頭。又如發現以前必須在繁忙工作外另找時間產出「飛機稿」,竟然與文學創作中「你有什麼話要說?」的基底相當類似。

➤工作的場所 詩意的空間

謝凱特提到很喜歡《致白目者》中寫到辦公大樓的樓頂,謝子凡笑說她很喜歡去尋找公共空間中的「縫隙」。從上一本的廁所,到此書的樓頂與樓梯間,〈女聲〉中提到的錄音室、〈星星的證言〉中的片場等場所,也都非常有意思。〈菸草與孔洞〉描寫樓梯間與頂樓的祕密空間,有別於明亮寬敞的辦公室,這些地方往往有更多的抒情與詩意。兩人也認為,文學的觀察和書寫,都是在孔洞中進行的一個狀態。

謝子凡介紹全書分為四輯,第一輯【顱內】集中寫職場之事,描寫許多工作與其帶來的哲思後,逐漸發現原來在職場也會有〈被溺愛的渴望〉(謝子凡補充道,這是回聲樂團的一首歌名),借來用在渴望有人懂職場心聲的這篇文章裡。謝子凡說,寫到後頭,一直在思索的職場困惑逐漸明朗清晰,原來那些被誤解而受的傷,就算時間倒轉也並無法改變。白目者這個形象浮現在腦海裡,「不是白目,是有高理想的白目者,要加敬語的」,一直縈繞在心頭的〈致白目者〉於焉出現。

➤「現場」和「做成蛋糕!」的力量

在布拉格國際書展與捷克其他城市的一連串巡迴講座中,謝凱特說「不知子凡怎麼做到的,可以回應在場觀眾的任何問題。」謝子凡表示,她是小心翼翼地把自己放在「現場」,「把心打開來交流」,即使遇到不是那麼正面的問題。比如某位女士尖銳提問,她覺得文學就是要美的,而垃圾不應該是拿來書寫的題材。雖然當下心情有點起伏,但謝子凡發現,原來這是因不理解而生的疑問,當下有個想法蹦進腦中——溝通、交流,這不就是我們在此的意義嗎?於是馬上轉念,與聽眾分享當下的感覺與想法。會後,「女士前來致意,說她理解了,祝我們接下來的行程一路順風。」

熱愛搖滾樂與聽團的謝子凡認為,這就是「現場」能帶來的奇妙感受。「我有什麼感覺,我來跟你說說看,你也可以說說啊,看我們能一起創造出什麼東西來。」

謝凱特回應,原來這就是謝子凡在實踐散文書寫的狀態:「在那個當下,把心清空,清空才能裝更多東西進來。」

「我一直在思考:不傷心能不能好看?述說道理的時候能不能不像說教?不走舊路、不套用,還能怎麼走?」謝子凡繼續說。也是因為把心放開、改變視線的方向,所以也才有輯二【鎖骨】、輯三【背後】、輯四【眼前】等篇章的誕生。「在成書的過程中,我經常想著張亦絢《感情百物》裡的那句「『做成蛋糕!』,也就是把素材做成一個原本完全想不到的東西。」謝子凡如此說道。

➤「生活著」,才能寫

從《我和我追逐的垃圾車》到《致白目者》,時隔5年。謝子凡回憶,出書後的第一年拚命書寫,卻逐漸感覺緊繃與痛苦。「村上春樹談寫作,若沒有大致上讓心情變好,那一定有哪裡不對勁。」謝子凡逐漸得出結論:在這個走向第二本書的實驗過程中,暫時得不到想要的結果,於是狠下心來休息,她稱這是一個「可怕」的決定。

謝凱特同感補述:「不寫對我們來說更恐怖!」謝凱特在寫完第三本書《我媽媽做小姐的時陣是文藝少女》之後突然理解,自己沒有辦法在真空的生活狀態太久。所以他認真回到家庭生活:打掃、做家事、看盤、買菜煮飯;中午過後開始寫作看書與備課。期間過得很開心,不會因為寫作是第一順位,而把自己的生活全部抽空。

「這樣真的很好」,謝子凡同意。在「休息」的期間,她為了找回生活的感覺,先試著重拾五感,比如嘗試畫畫與刺繡,以接觸多種畫具與材質。後來因朋友的關係開始接觸舞蹈,也帶給她未曾有過、陌生的快樂。

書中有篇〈不談心〉,是當時決定多出門走路的嘗試,其中提到友人從不談心,沒辦法談煩惱,卻很樂意分享美食、很願意走路。這樣對謝子凡來說很不尋常的事,反而變成一種學習,讓自己重回到生活裡,漸漸有了「活著」的感覺,「想寫」的心情又湧了上來。

謝子凡笑說,自己「是用全身心學習到,其實可以用另外一種方式來寫作。」出於自願,生活感跟寫作的慾望才被找了回來。

➤ 在死路裡找快活:回到自己不僵化的行動力

謝凱特表示,讀《致白目者》,感覺謝子凡這幾年或許經歷了重大的轉變,所以和她的第一本書《我和我追逐的垃圾車》有著截然不同的感受性。「讀散文幾乎是看著作者如何生活與成長,很像是整理好且藝術化的動態集。5年前是那樣,5年後變成這樣,從厚重的狀態,變成在感知生活、在試圖追問一些美好的問題。你會知道,這個人在變化、在往前走,讀散文的愉悅就在這裡。」

謝子凡舉了一個例子呼應謝凱特的感受,演員蒂妲.史雲頓(Matilda Swinton)曾說——她認為「自我認同(Identity)並不重要,生命遠比某種定義或標籤有趣多了,而且我們無時無刻都在改變。如果我們可以順隨生命、享受沿途的景色,那就很好。

謝子凡又舉一位搖滾歌手為例:Iggy Pop現年已77歲,但他說,我不知道我這個年紀的人要做什麼,所以我想做什麼就去做。謝子凡的結論是,不管在創作或生活上面,「不僵化」真的很重要,當你太固著在某個身分認同上面時,它將來就會變成一種束縛。

「在捷克一場講座後,有位聽眾問我,要怎麼樣才可以繼續寫下去。當時我跟他說:『要回到你自己,觀察自己現在心裡在想什麼,感覺什麼,對什麼心動,我覺得那就是避免僵化的方法。』有時候你的腦袋跟你的心理是很分離的,腦袋覺得自己要做這件事情,但身體其實沒有動起來,或者是你身體其實在做另外一件事情。我們得覺察自己被某個情況束縛住了,應該去想辦法離開那個狀態。希望大家都可以擁有不僵化的行動力,在死路裡找出快活!」

謝子凡在分享會的最後,給了大家這樣的誠摯祝福。●

作者:謝子凡

出版:九歌

定價:320元

【內容簡介➤】

作者簡介:謝子凡

熱情的冷眼人。內心與世界的漫遊者。

台灣新竹出生,住過幾個城市,目前過著台北日子。曾做廣告,曾寫策略,有時翻譯,現從事文學創作。

曾獲台北文學獎、時報文學獎等獎項,作品多次入選九歌年度文選。散文集《我和我追逐的垃圾車》入圍台灣文學金典獎。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量