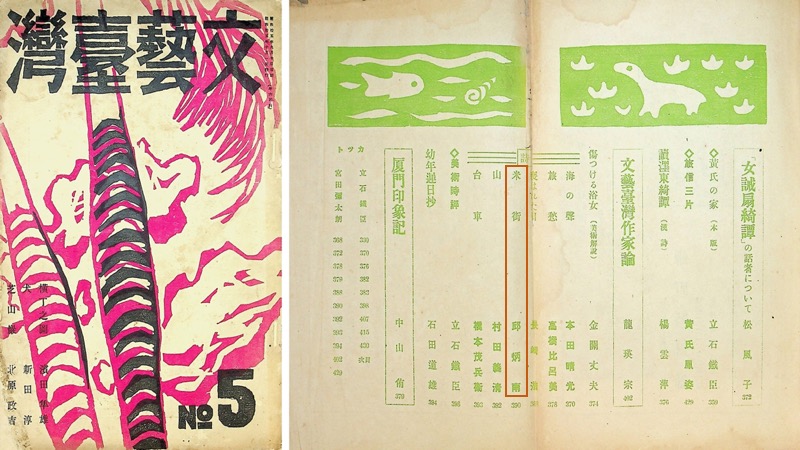

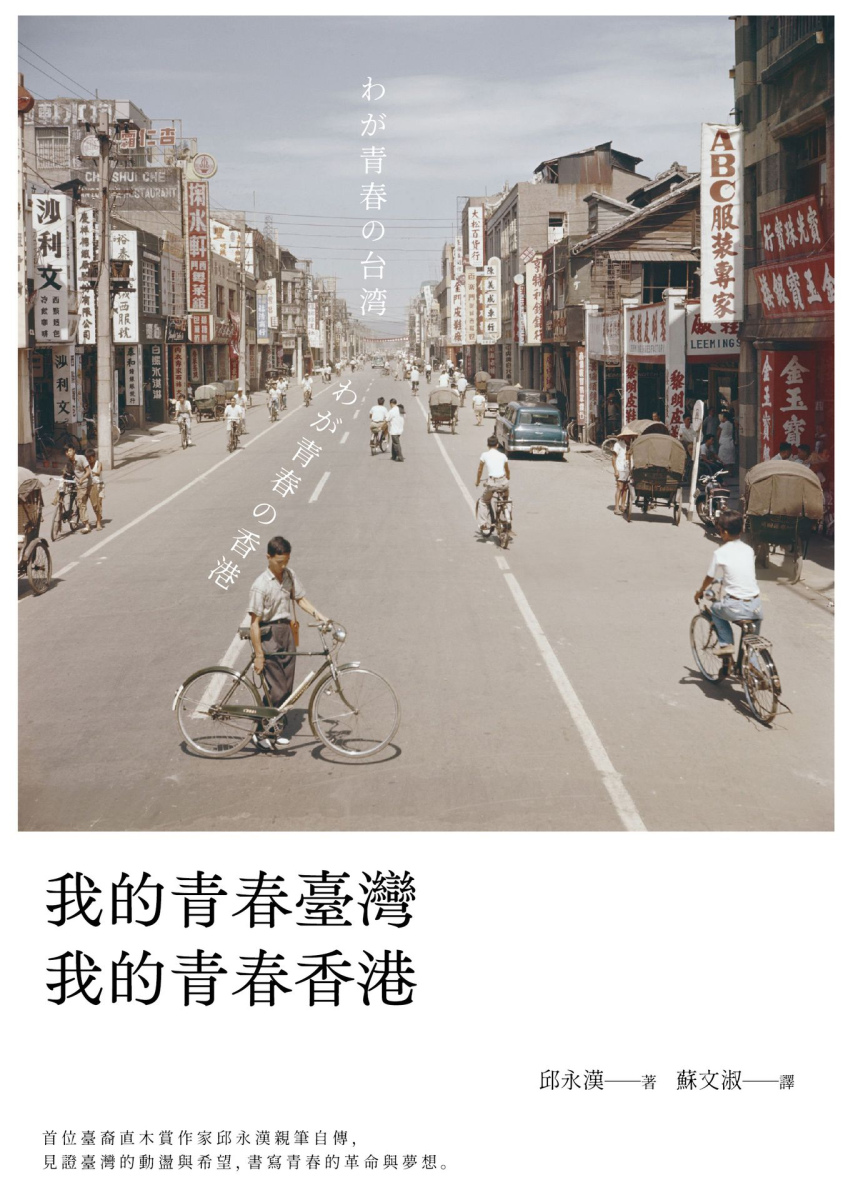

書評》為了自由而直行:讀邱永漢《我的青春臺灣,我的青春香港》

著作等身、在日本被奉為「賺錢之神」、同時是直木獎首位非日籍得獎作家的邱永漢,1994年寫下的自傳《我的青春臺灣,我的青春香港》,於百年誕辰之際推出全新中譯本。全書回溯他動盪不安的前半生,藉由他的「青春」經歷,我們讀到的是臺灣作為殖民地所遭受的不平等對待,以及政權更迭後的暴力與壓迫,種種不穩定的因素構築了這一代人的青春。

如同該時代的知識分子,邱永漢在文字中不時流露出面對紛亂時局的茫然、失望與無所適從,但極為特別的是,他總能在每次的挫敗中迅速調整狀態,找到另一條可行的出路,並表現出積極樂觀的一面。

在後記中,他寫道:「要我講述自己的過往人生,實在有點提不起勁,因為我永遠都看著前方生活,不然就是在預測還不可見的將來、思考新的事業又或是開展新的生活模式,對這一切懷抱難以言喻的喜悅度過每一天,這樣子活過來的。」或許正是這種勇往直前的態度,以及對於未知未來的渴望,使他得以在艱難的生活中不斷突破,最終改變命運。

➤離鄉闖蕩,追尋自由,寄情於文學創作

1924年出生的邱永漢,生長於臺灣的日治時期,年少時在臺灣接受教育,之後前往東京大學就讀經濟學,接著經歷日本在二戰中節節敗退,乃至於投降收場。戰後回到臺灣,在臺南、臺北各處輾轉工作,對於國民政府的失望與白色恐怖的威脅,不得不逃亡香港——這是他顛沛流離的青春記憶。

父親是臺灣人,母親是日本人,在成長過程中,邱永漢的身分認同擺盪在臺、日與中國之間。無論是自小習慣的不平等對待,赴日求學時的思想監控、詢問志願從軍的意願,或是學成歸臺後備受敵視的眼光,在在促使他反覆思考臺灣人的定位,以及更為核心的問題:究竟臺灣是誰的臺灣?

閱讀《我的青春臺灣,我的青春香港》時,大約可以從追求「自由」的觀點切入。邱永漢的每次出走,無論是離開家園,還是遷徙異地,都是為了更大的自由,不願將生命侷限在出生地臺南,甚至是臺灣這座島嶼上。邱永漢是一位樂於挑戰且相當具有遠見的人,並在小時候就展現這項特質。

比如說,他小六時下定決心參加嚴格的特訓,最終成功進入只錄取本島人5個名額的臺北高校尋常科(相當於國中階段,可以直升高等科)。之後,報考東京大學時,也早就設想到未來生存與獨立的問題,毅然捨棄喜愛的文學,改為選擇經濟學,期待學成後能夠從事國際貿易。

擠進名校接受良好的教育,或是攻讀實用性高的學門,這些盤計無疑是帶有前瞻性思維的考量,也就是抱持著運用知識與技能換取更好的社會階級的想法。畢竟先要擁有「位置」,才能不再被壓榨,才可能接近自由。

從臺南到臺北,再到東京,邱永漢在與各地人才競爭及相處的過程中,逐漸培養出成熟的思維與人格。在日本留學階段,偶然一次被誣告成思想犯的經驗,使他重新思考臺灣的價值與定位。

當時日本憲兵指控他為中國間諜,目的是為了讓臺灣脫離日本而獨立。這種未曾聽聞、也從來沒有思考過的話語與想法,反而像是種子一般埋進了他的心中,為日後臺灣獨立運動奠定了某種意識基礎。於是,當國民政府接管臺灣後的惡行更甚於日本人時,這顆種子得以萌芽——該是時候追求另一層自由了。

侯孝賢的電影《悲情城市》(1989)令人印象最深刻的一句話,出自飾演林文雄的陳松勇口中:「咱本島人最可憐,一下日本人,一下中國人。眾人吃,眾人騎,沒人疼。」彼時知識精英階層被敵視,指為「受日本帝國主義教育的不良分子」。眾多臺灣人面對貪污腐敗的國民政府,心中多有不解,伴隨著哀怨與抑鬱。不過,凡事都有一個停損點,二二八事件就成了關鍵的轉折。

當年放下工作,跑到中山堂關心二二八事件處理委員會情況的邱永漢,因為還不是「有力人士」,雖然免去牢獄之災,躲過殺身之過,心中卻產生了強烈的質疑:「我們以為自己終於掙脫了日本殖民統治,歡天喜地要回到了祖國懷抱,卻被槍口指著,成了『不聽話就殺』的機關掃射對象?這到底什麼跟什麼?」他認為,唯有臺灣脫離國民黨、脫離中國,才有可能建立屬於「臺灣人的臺灣」,也是一個真正自由的臺灣。

然而,隨著白色恐怖的到來,這股由臺灣人凝聚起來的熱情與憤慨,逐漸轉為恐慌與懼怕,社會中瀰漫著緊張的氛圍。邱永漢在自傳中寫下自己當時的感受:「我身旁的人每個人都對政府感到強烈不滿,但沒有人敢正面對抗,要推動反政府運動,就得集結同志,組織游擊隊,可是我又沒有相關經驗,也沒有人可以教我。而且說真的,我根本就沒那膽識。」

對於20出頭的青年而言,臺灣政治環境的劇變以及二二八事件帶來的衝擊,或許早已大過於所謂的正義感,更遑論勇氣了。反抗需要勇氣,但承認自己沒有勇氣,也是一種勇氣。邱永漢於老年時回顧這段經歷,依舊如此誠實,除了讓人感到敬佩之外,也能揣想那股恐懼應是烙印於心,以至於數十年後還能如此清晰。

➤跨境流亡,政治夢滅,為自由另闢蹊徑

每當邱永漢遇到挫折時,總是能找到另一條可行的出路,這也是他與眾不同的特點。青年邱永漢雖然意識到自己經驗的不足與膽識的缺乏,卻也沒有馬上放棄,而是仿效孫文出逃海外,嘗試在外地推動獨立運動。於是,在國民政府的鎮壓下,邱永漢再一次出走家園,前往香港。這一次的出走,與過去在日本求學的經歷大不相同,而是貨真價實的「逃亡」。

來到香港寄人籬下、語言不通,甚至被家傭大小眼對待,邱永漢再度體會到不平等的待遇。然而差別的重點不在於國族的異同,而是經濟條件的優劣。在極為繁華的香港,邱永漢首度感受到因為缺乏金錢的不自由。他在自傳中提及,乍到香港時席捲而來的物慾:「不像日本還其他地方,香港是自由港,從時尚用品到私家轎車,什麼都有、什麼都不缺,只是對於沒錢的年輕人來說,真是一入眼就是毒素,而不止是一朵妄想著摘下的花了。」

邱永漢在自傳的第二部分「我的青春香港」中,描述他如何逐步從政治運動轉向商業活動,憑藉過人的觀察能力與智慧,一步步在人生地不熟的香港擺脫貧困,累積財富,乃至於成家立業的過程。

這並不是說邱永漢到了香港,就忘記臺獨運動的使命,或者說他轉向經商,就該被批評背叛理想。在我看來,邱永漢相當重視現實層面,他在每一個階段都有自己奮鬥的目標,以及未曾動搖的「自由」之心。在求學階段,為了自由,他隻身前往東京學習;學成返臺後,為了自由,他參與臺獨運動;流亡香港時,為了自由,他冒險從事郵包生意,因此才嚐到致富的滋味,走向不同的途徑。

換句話說,邱永漢只是順應著當前的形勢,無論是政治或商業,都是為了尋求更好的生活,更大的自由。如同他所說的:「我永遠看著前方生活」。

儘管如此,我們仍然相信邱永漢對於臺灣的情感是相當濃厚的,當臺獨運動的情勢隨著美國支持退守臺灣的國民黨政府而日漸受挫,面對現實,邱永漢意識到自己終究沒有訴諸武力鬥爭、打游擊戰的勇氣與膽識,於是或許得花費更漫長的時光,長期抗戰,「雖然不能變成切・格瓦拉,但至少可能有機會當切・格瓦拉的金主吧?」他再次感歎道。

1954年,邱永漢帶著妻小離開香港,再度踏上日本土地。那年他30歲,這本自傳也停筆於此。後來,邱永漢成為知名的投資者、經濟評論家,甚至有「賺錢之神」美譽。但他沒有因為身分的轉變而失去年少時的初衷,以日文提筆寫下臺灣及臺灣人的苦悶與創傷。這當然也是另一種形式的反抗與革命,也藉由小說文字實現了他嚮往的「自由」。

透過《我的青春臺灣,我的青春香港》,我們得以窺見在時代的陰錯陽差下,邱永漢的前半生輾轉在臺、港、日三地,持續面對挑戰的奮鬥過程,這些成功或失敗,可以是一位商業人士的成功之路,也是一代人的集體記憶。●

|

|

|

作者簡介:邱永漢(1924-2012) 本名邱炳南,80年歸化日本後改名為邱永漢。臺裔日籍作家、實業家、經濟評論家﹑經濟顧問,一生足跡橫越東亞,遍布臺灣、日本、香港與中國等地,閱歷極為豐富。 出生於日治時期的臺南,父親為臺南商人,母親為日本人。小學畢業後負笈臺北,就讀臺北高等學校,與李登輝、王育德等人同期。高等學校時期的邱永漢就已展現濃厚的文藝氣息,畢業後,因擔心殖民地出身難以憑藉文學安身立命,選擇到東京帝國大學就讀經濟學部。戰後旋即返臺,卻於隔年經歷二二八事件,並因而投身參與臺灣獨立運動,為了躲避國民黨追緝,逃亡至香港。 1954年移居日本,投身小說創作,並在兩年後以小說《香港》獲得直木賞,是該獎史上第一位非日本籍獲獎者。之後因撰寫財經專欄、理財致富而聞名日本,享有「賺錢之神」、「股神」等美譽。70年代返臺投資,成立《財訊》雜誌、永漢日語、永漢國際書局等事業。 邱永漢畢生著作高達460種,類型橫跨經濟評論、投資理財、社會評論、亞洲地緣與文化評論、飲食與旅行散文、小說等。2023年,集結其重要小說作品的《看不見的國境線:邱永漢小說傑作選》首度在臺灣上市。 |

我的青春臺灣,我的青春香港

我的青春臺灣,我的青春香港

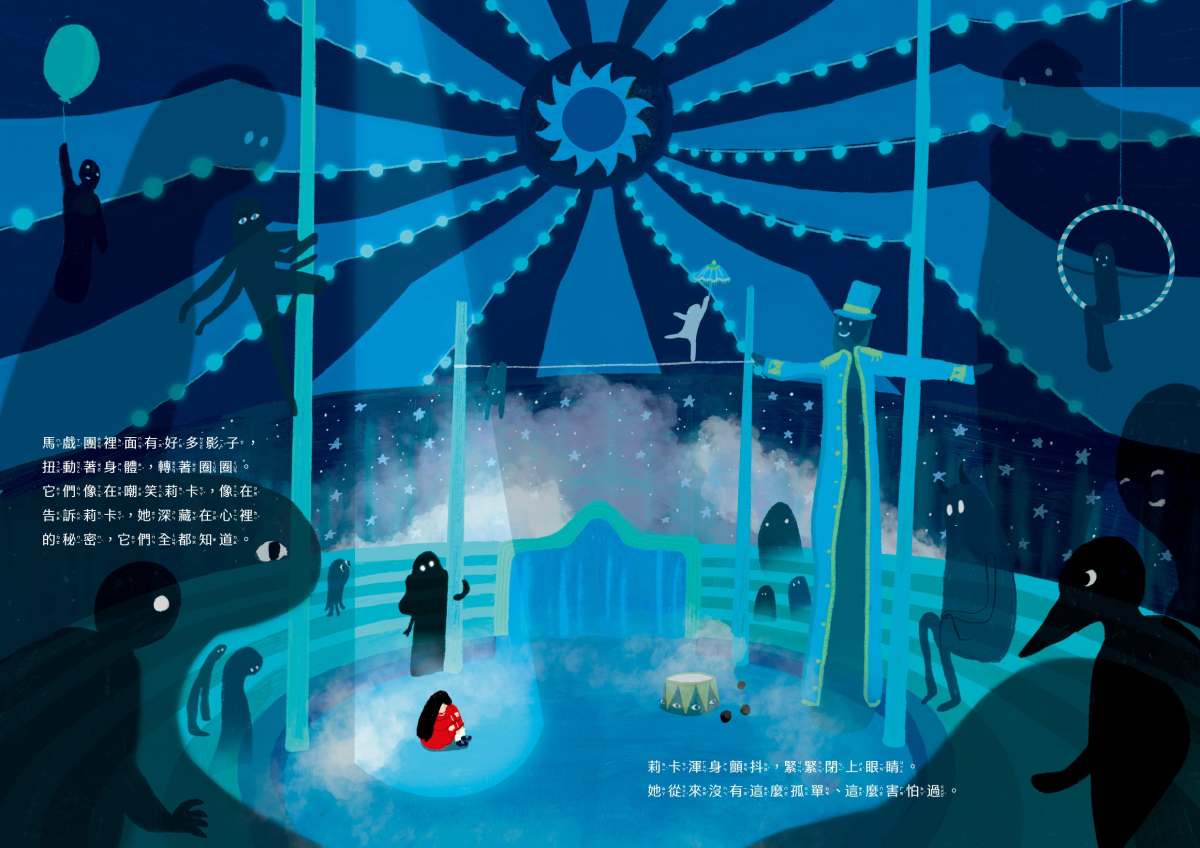

影子馬戲團

影子馬戲團

人物》遠方是抵達不了才更美好:專訪林禹瑄《夢遊的犀牛》

台灣台北,比利時布魯塞爾,時差7個鐘頭。視訊電話接通時,林禹瑄那邊才剛剛早晨8點。她說昨晚做了回到老家的夢,醒來當下,又有點不曉得自己在哪裡,恍如夢遊。距離前一本詩集《夜光拼圖》面市,匆匆已11個年頭。2024年,林禹瑄接連出版詩集《春天不在春天街》與散文集《夢遊的犀牛》,借用她自己的描述,後者像一次回顧展,是自我回望,也向他人解釋這些年她做了哪些事,文字亦保留她初抵某地,那些如今無法重來的真誠好奇。

➤遺失本來就想丟掉的東西

《夢遊的犀牛》開篇,林禹瑄描寫這些年頻繁穿梭的特殊場域,飛機起飛、降落,代表出發,也可能是回返。26歲那年,林禹瑄辭去牙醫工作,斬斷痛苦的根源,像逃難般離開島國。清空租屋處當日,放在樓梯間的衣物遭竊,抵達布魯塞爾,托運的大件行李竟也不知何往——在完全陌生的地方,林禹瑄要做的第一件事是添購衣物。歐洲的款式、剪裁尺寸都與台灣落差甚大,「穿上那些衣服,改變的感覺更強烈,自己好像真的變成另外一個人。」林禹瑄說。

「我的崩潰來得有點晚。」林禹瑄苦笑,剛開始像到迪士尼樂園,一切都很新鮮好玩,一個月後,發覺自己的履歷上只有牙醫,要找其它工作維生很困難,才突然崩潰。只是離開台灣的決定很徹底,林禹瑄沒有回頭。她接商業翻譯,成為記者,到中國餐館打工,在異國賣珍珠奶茶。大學時期高中學弟幫她創的臉書粉絲專頁,某日帳號遺失無法登入,最新貼文的日期停在2017。

丟掉的行李和社群連結,問她難道對生命裡的「遺失」都如此坦然嗎?林禹瑄搖頭,「可能這些我本來就不想要了,甚至希望它們不見,只是最後不是由我壓下按鈕。」除了經營社群、回覆讀者成為負擔,母親會從臉書看她在做什麼也是壓力。意念召來的無形力量推林禹瑄一把,於是丟失的,也就算了。

➤寫作是愧疚的行為

閱讀《夢遊的犀牛》如一場遠遊,輯一〈半途〉開端的讖語寫著:「走吧,走吧,你不能停。」讀者跟隨林禹瑄步伐的移動從不止歇。全書從作者旅居的經歷體悟,至輯四〈旁觀〉,迎面看見更廣闊且現實殘酷的議題書寫。

技巧嫺熟的詩人,寫報導時著重事實、背景敘述,創作散文放入更多個人情感,留意不為他人代言,輕易揣測對方的感受。書末代跋〈逃難的人〉中,林禹瑄寫:「有時候一個字依然還連起下一個字,就只是因為愧疚——對走過的路的愧疚,對時間的愧疚⋯⋯」遇見一些人,聽到他們的故事,因為無法忘記,所以書寫。若不寫,感到愧疚,寫了,也會因為自認寫得不夠好而愧疚。彎彎繞繞,最終這個詞彙形成更難抵禦的連結,是盤旋在林禹瑄生命裡,希望獲得父母肯定的心情。

「但這件事在寫作上沒辦法發生。寫作是背叛他們的期待去做的事,我在寫作,它本身就是一個愧疚的行為。」林禹瑄說得輕巧冷靜。

即便踏足世界各處,林禹瑄筆下總有島國台灣、台南小鎮,乃至童年記憶裡的山嶺,魂牽夢縈。書名「夢遊」二字,是林禹瑄脫離牙醫這條明確軌道後的茫然;是長久待在異國,偶爾夢見往事,恍惚不知自己身處何方;是坐在餐桌前,可以完全屏蔽整桌的法文對話,獨自默默抽離,感覺格格不入,體感漂浮。

夢遊同時是跨越疫情後返台,飛行期間入睡,醒時走進昔日熟悉的車站,像做一場回到過去的夢。談起幼時成長的關仔嶺,林禹瑄說那短短5年構築出生命的基底,是提及美好回憶時必定浮現的場景。只是如今關仔嶺不如以往靜謐,佔據沿途山路的甕仔雞店家令她困惑。

幾年來,山區生活畢竟不便,父親的6個兄弟姊妹紛紛出走,目前僅剩大伯一人住在關仔嶺舊家。「這是我人生記憶開始的地方,大家都想要離開,影響了我最初對於家的印象。我覺得,家就是用來離開的,它需要在一個很遙遠的地方存在。」林禹瑄說。

➤逃難並未結束

這場行路漫長的逃難開端,是為了離開在台灣的生活。那麼寫定這些字,回顧9年境遇,思索沉澱,是否意味著逃難告一段落?走經這段時間,林禹瑄才恍然理解,所有人其實都在逃一場更大的,步履不能停的難。

「我很在意『意義』,對於人生意義的追尋,好像是生命無法脫逃的主題。而且這個追尋很可能是徒勞無功的。」林禹瑄笑說自己是悲觀的人,「但因為還活著,即使徒勞,還是要繼續去做些什麼。」

面對偶爾感覺的孤獨,林禹瑄想,回到台灣,孤獨感也不會消失,推得極端些,無論是否擁有快樂的家庭、被朋友包圍,最終個體都得孤獨地死去。「一開始我以為自己逃的,是比較具體的難。後來遇見其他人,對生活有更多理解,覺得加諸在每個人身上,我們共同在逃的難,其實是極有可能徒勞的對於意義的追尋,以及無可避免的孤獨。」

夢遊和逃難都在繼續,書名中的犀牛,則取自名畫〈杜勒的犀牛〉,總結成為殞落遠方的借代。大航海時代,葡萄牙佔領印度,犀牛此一物種睽違十多世紀後再度登上歐洲大陸。隨後,葡萄牙國王想將其贈送給羅馬教宗,運送犀牛的船隻卻在義大利北部海域沉落。從未見過犀牛的畫家杜勒,藉由他人記述,添加想像,繪製出相當受歡迎的虛構犀牛。

林禹瑄解釋:「如果犀牛代表的是遠方,大家好像更喜歡虛幻、華麗的版本。犀牛帶著眾人對遠方的期待,來到家鄉的遠方,又因為另外一群人對遠方的期待,最後死在遠方。」林禹瑄非常喜歡這個故事,如同她自己,千里迢迢抵達一個原以為的遠方,但遠方被想像得過於美好,實際抵達,便死掉了。

➤用創作追尋遠方

採訪持續,林禹瑄那頭的環境光逐漸轉亮,螢幕右下角出現一個橘色身影。林禹瑄轉頭看目前兩歲的貓,介紹:「牠叫Ovni,是法文『幽浮』的縮寫,也有『不在預期內的新奇事物』的意思。」林禹瑄說她一直想養橘貓,但歐洲常見送養的皆是黑貓,Ovni的出現被她視為上天的預兆。

「可能也是要我別再到處亂跑。」林禹瑄微笑,分享先前出門10天,代她清理貓砂、餵食飼料的友人在第7天開門,一陣撲鼻臭味,才知道Ovni將林禹瑄常穿的外套咬到床上,在上頭尿尿。

小時候,林禹瑄夢想成為探險家,長大後發現世界的每個角落,早已佈滿人類足跡。年輕時以為離開某地,所有煩惱都會不見,現在她自我調侃:「好啦,也該長大了。這是比較成熟的成年人,都該明白的道理。」

遠方必定有失落處,地理上亦已沒有真正抵達不了的遠方,「但在寫作上,這個追尋還可以發生。」林禹瑄說,若不想讓人生過得很空洞,她想填入的就是創作,「寫作大概是唯一我做得很開心,也感覺自己做得還可以的事情。如果我的人生需要一個永遠到不了的遠方去支持,寫作會開啟另外一種人生經歷。」

不再想著要去哪裡,林禹瑄現在的遠方,是心目中的優秀作品。詩、散文、小說、電影,她渴望嘗試各種創作形式,面朝遠方,產生靠近的動力。

布魯塞爾的一天,還有14個小時。林禹瑄的口吻總是輕輕緩緩,她說:「即使永遠到不了,但我擁有這個東西,其實就是最美好的狀態。」●

作者:林禹瑄

出版:潮浪文化

定價:400元

【內容簡介➤】

作者簡介:林禹瑄

1989年生。臺灣臺南人,布魯塞爾自由大學新聞碩士畢業,現為自由撰稿人,旅居比利時。文學作品多次入選年度詩選、年度散文選,報導作品曾入圍卓越新聞獎。著有詩集《那些我們名之為島的》、《夜光拼圖》、《春天不在春天街》;散文集《夢遊的犀牛》。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量