2025台北國際書展》西西名詩《可不可以說》繪本畫家廖倍恩:文字是溫柔的,但也有力量

謝傲霜:倍恩,首先謝謝你願意接受繪畫本書的邀請,並把它畫得比我們想像中還要好!我很喜歡宮澤賢治的《不輸給雨》,這是在日本一首無人不知無人不曉的詩,山村浩二的畫作淡淡然卻滿有力量,令人印象深刻,受到許多家長、繪本愛好者喜愛和珍藏。所以我認為只要找到好的畫家,一定也能把西西名詩《可不可以說》和其餘幾首作品,化身成為小孩和成人皆醉心的繪本。記得你說過願意答應參與本次創作,是因為喜歡這首詩,請問可否分享一下這首詩如何吸引了你?

廖倍恩:我第一次看到這首詩就很喜歡,因為這首詩的文字很簡單、很短,雖然表面很搞笑,但內裡卻有少少的反叛。文字以形象化呈現,不是那種很抒情的詩句,令我在腦海中想像到可以畫出搞笑的情境。

謝傲霜:你認為這首詩最想帶給讀者什麼信息?你自己在這繪本裡最想帶給讀者的又是什麼信息?兩者有互相呼應的地方嗎?

廖倍恩:這首詩要告訴讀者不要被一些框架框住自己的想法,要換一個角度去看事情。我自己則希望讓讀者理解到,這個世界有很多東西不是黑白分明的,要從不同角度去看事情,這樣才會有同理心。我覺得我們的聲音好像都很小,文字好像很溫柔,但其實都可以好有力量,因為文字可以改變我們對一些東西的想法。我很希望每個人的聲音都會被聆聽。

謝傲霜:說得太好了,「文字好像很溫柔,但其實都可以好有力量」。我雖然在大學時已拜讀並愛上西西的作品,卻在2011年她獲邀成為香港書展年度作家時,因報館工作才有緣跟她真實見面聊天。那時她的右手已經因乳癌手術而變得不靈活,她用左手緩慢而努力地替我珍藏的西西書籍簽名,歪歪斜斜,卻充滿生命的意志力。

西西的平靜、樂天,對世界滿有好奇與熱情的心,和她充滿力量的文字,都一直感染著我。但過去倍恩以無字繪本廣受歡迎,對你來說,繪畫無字繪本和有字繪本,究竟有什麼不同?兩者有何優勢或難度?你有沒有傾向喜歡哪種?

廖倍恩:無字繪本對於有些複雜的情節,會比較難表達。有字繪本的優勢是朗讀時會有聲音、有節奏。小孩子會喜歡聽有節奏、有押韻的句子,他們會跟著一起讀,很容易便記得。無聊的時候還會自言自語,重複那些繪本中的句子。

但無字繪本的優勢是不需要識字,可以專注於閱讀圖畫,訓練用眼睛去找線索,能訓練觀察力和想像力。無論有字還是無字,其實我兩種都喜歡,只是不喜歡很長氣的文字。

謝傲霜:哈!明白。那麼在這本有字的繪本裡,你有沒有繼續沿用哪些之前無字繪本中曾使用過的技巧?又有哪些是新增的方法與技巧?

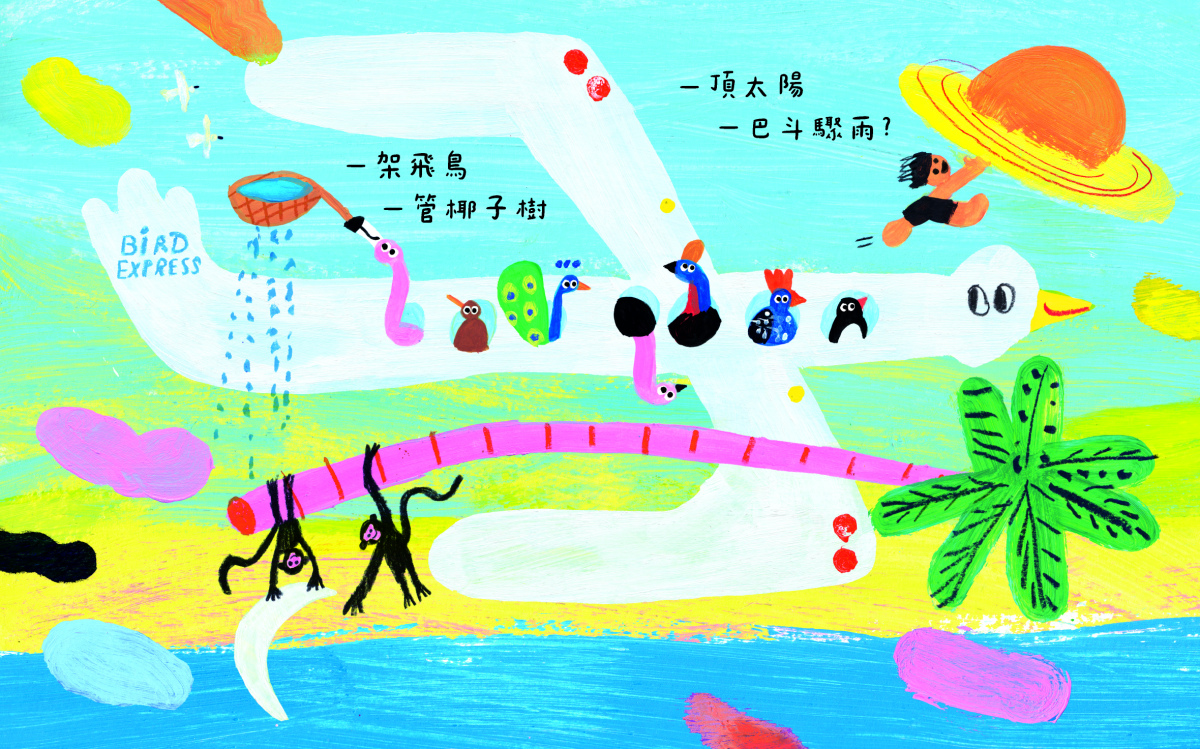

廖倍恩:跟之前一樣,我在圖畫裡加了一些細節,讓讀者可以自己細心去找。例如「一架飛鳥」的飛機裡面坐著的鳥,其實都是不會飛的鳥。也有一些首尾呼應的東西,例如Post No Bills(嚴禁標貼)的通告,在警察和警犬那一頁首先出現,在封底的版權頁旁再次出現,但那些貼在牆上遮蓋著什麼的Post No Bills通告,最後卻剝落了,讓人看到背後的「可不可以說」字眼。

至於新增的方法,主要是用大和小來表達人物的權力或聲音吧!例如在媽媽面前,小孩是小的,但小孩在廚房自己想像的時候,他是大的。又例如在辦公室裡面,螞蟻是小的,但在他自己的世界裡面,他是大的。

謝傲霜:你不說我還真的沒留意這大和小的呈現,應該說我沒有去思考這一點,只覺得這樣的呈現是很合理,也配合整首詩的內容發展。另外,我很喜歡Post No Bills首尾呼應的設計!尤其當我首次讀到你給我們的完稿時,在電腦上細閱到最後一頁,看見被遮擋的「可不可以說」顯露出來,我心頭熱血一湧,眼淚就差不多要掉下來。因為這一句提問,正正擊中了「不可以說」帶給我們的痛苦與無奈,這些「不可以說」,可以是關乎文化、社會,甚至政治的。

在本書開始創作前,我們邀請擔任「西西詩集繪本系列」顧問的清大中文系副教授陳智德,為一眾畫家講解包括《可不可以說》在內的西西詩作,你認為那次講解對創作這繪本有何影響?

廖倍恩:那次講解令我打開了眼界,讓我比較深入地思考西西的文字。本來我覺得那只是一首很random(隨機)、搞笑的詩,但愈看就愈覺得很有深度,看了幾次,每次都會想到不同的東西。《可不可以說》想講很多事情沒有model answer(標準答案),而其實人們對西西這首詩的解讀也沒有model answer。

謝傲霜:陳智德教授為本書撰寫推薦導讀時亦說過,《可不可以說》一詩中的「一枚白菜」、「一塊雞蛋」等等逆反日常的指稱,催使讀者發問「可不可以說」,也同時思考「可不可以說」的可能性,帶出「陌生化」效果。在創作過程中,你如何構思與詩句配合的圖畫?既然本詩講很多事情沒有標準答案,所以本詩的文字沒有限制了你,反而是激發了你的想像力?

廖倍恩:是的,我覺得文字沒有限制了我。西西把本首詩分成了7個段落,我就把每個段落想像為不同的環境。

謝傲霜:在創作過程中,你遇到的最大困難是什麼?你用什麼方法去克服這些困難?

廖倍恩:最困難的是如何用圖畫去表達西西字面上的影像,而且我還想要表達那個影像背後的意思。例如「一尾皇帝」這句,我就要再三思考西西的那一尾魚是身處在什麼環境之中?是很自由自在地在海中游泳?還是被困在魚缸裡的魚?要克服這些困難,首先需要從整體上去理解那首詩。

另外的困難就是該如何把很多不同內容的畫面聯繫起來,我想到的解決方法是加了一個主角來串連它們。

謝傲霜:就是你作品中經常出現的那位小男孩!從最初《我的美術館》中我已很喜歡他。究竟他是誰?你創作時有沒有參照一個原型人物?

廖倍恩:沒有。他只是我想像中一個普通的小孩。一般的小孩都喜歡問問題,但在大人的世界裡面會覺得渺小,沒有聲音。

謝傲霜:明白,因為沒有聲音,所以就更加突顯出「可不可以說」這個核心提問。其實除了小男孩,我還讀到黑貓、螞蟻重複出現在本書中,你加入這些角色的原因又是甚麼?

廖倍恩:我本來只想畫一個主角,即小男孩,但一邊畫,就一邊加了一些小動物,然後不知不覺地在圖畫裡發展了小孩遇上黑貓的故事,所以黑貓也是重要的角色。

一開始小孩問大人「可不可以說」,之後他自己問自己「可不可以說」。後來小孩開始和黑貓談話,跟牠談一些可不可以說的東西。再之後黑貓遇上困難,小孩用「可不可以說」來一起面對那些困難。小孩、貓、螞蟻都是一般在社會上沒有很大的聲音。

謝傲霜:聽你這麼解說,令我對整本書有更深刻的認識和理解,也更明白你如何運用畫作去回應和呈現西西這首看來簡單,事實卻有多重解讀意義的詩。那麼你覺得在畫作中,有沒有哪些部分的內容,可以說是你超越、脫離、豐富了詩作內容,而想帶給讀者的?

廖倍恩:如之前所說,西西把詩分成了7個段落,我就把每個段落想像為不同的環境,它們分別是家裡的廚房、海洋、茶餐廳、課室、辦公室、街道上、皇宮裡面。然後我想像詩句是孩子的一些想法,所以加了孩子作為主角,我用了小孩和黑貓的相逢和遭遇來把詩句串連起來。一開始詩句比較輕鬆,後來有一些關於挑戰地位、權威的句子,我就畫一些生活中可能發生的事,以及小孩和黑貓的反應。

謝傲霜:最後我還有兩個問題想問,第一是為什麼你會選「一架飛鳥」作為封面?其次是你滿意現在的繪本成品嗎?你自己最喜歡的是哪些部分?哈,可能是三個問題,不是兩個。

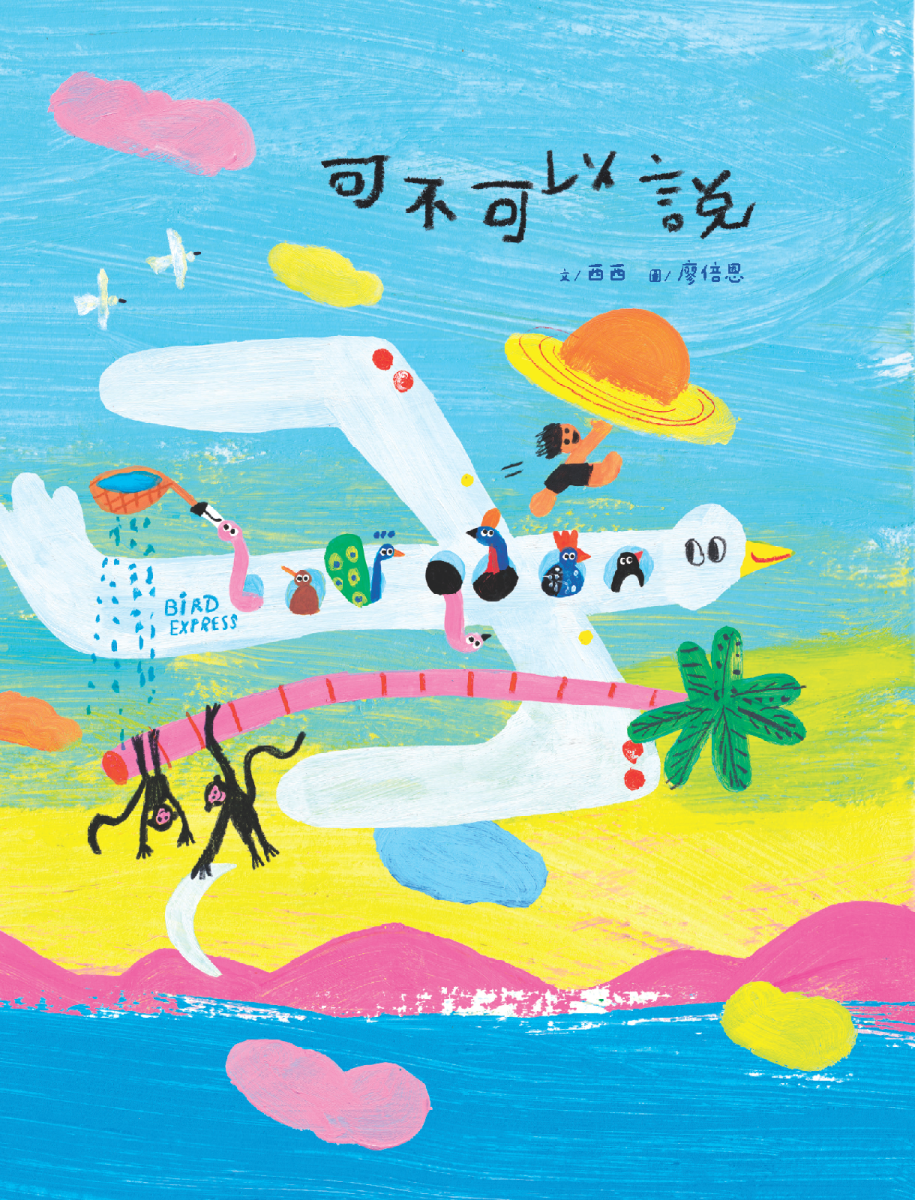

廖倍恩:選擇「一架飛鳥」作為封面是因為感覺這比較輕鬆,有些奇幻,有自由自在的感覺。看到封面,不會很明白發生了什麼事,但會令你的想像開始熱身,準備看裡面的內容。

至於是否滿意現在的繪本,我會答:滿意!我喜歡黑貓喝宇宙那種神祕感;喜歡小孩偷看螞蟻和曱甴互相送禮物給對方,感覺很溫暖;也喜歡最後Post No Bills的通告掉下來了,那些通告好像一些文字的審查。

文字是溫柔的,但也有力量,好像花可以從牆裡面長出來。我希望我們這個時代的文字、圖畫也有這種力量。還有,我也喜歡蝴蝶頁,前面的飯粒、綠豆、玉米、蘿蔔,最後都變成了宇宙的星星和星球!●

可不可以說 ---- 西西

可不可以說

一枚白菜

一塊雞蛋

一隻蔥

一個胡椒粉?可不可以說

一架飛鳥

一管椰子樹

一頂太陽

一巴鬥驟雨?可不可以說

一株檸檬茶

一雙大力水手

一頓雪糕梳打

一畝阿華田?可不可以說

一朵雨傘

一束雪花

一瓶銀河

一葫蘆宇宙?可不可以說

一位螞蟻

一名曱甴

一家豬玀

一窩英雄?可不可以說

一頭訓導主任

一隻七省巡按

一匹將軍

一尾皇帝?可不可以說

龍眼吉祥

龍鬚糖萬歲萬歲萬萬歲

➤近期活動

- 【詩與插畫的圓舞曲:《可不可以說》新書分享會 】

時間:2月7日(五),上午10:30- 11:30

地點:兒童沙龍 - 【《可不可以說》新書分享會之繼續用童眼看世界 】

時間:2月7日(五),下午3:00- 4:30

地點:本屋書店

- 【當義大利波隆那拉加茲獎得主遇上西西詩作《可不可以說》】

時間:2月8日(六),下午2:00- 4:00

地點:桃園市立圖書館總館 微光廳 - 【「我的」三部曲:無字圖畫書的創作旅程 】

時間:2025年2月9日(日),上午10:00- 12:00

地點:台北世貿中心二樓 第四會議室

|

|

|

作者簡介:西西(1937-2022) 原名張彥,廣東中山人,1937年生於上海,1950年定居香港。香港葛量洪教育學院畢業,曾任教職,為香港《素葉文學》同人。1983年,〈像我這樣的一個女子〉獲《聯合報》小說獎推薦獎,正式開始了與台灣的文學緣。著作極豐,包括詩集、散文、長短篇小說等三十多種,形式及內容不斷創新,影響深遠。2005年獲《星洲日報》「花蹤世界華文文學獎」,2011年為香港書展「年度文學作家」,2018年獲「紐曼華語文學獎」(Newman Prize for Chinese Literature)。 繪者簡介:廖倍恩 香港插畫家及繪本創作者。曾在美國修讀平面設計,回港後與友人創業All Things Bright and Beautiful專賣二人所創作的插畫小物如明信片、日曆等。作品多以沒有文字和色彩鮮明的圖畫來説故事。擅長以圖像敍述,2018年出版的《我的美術館》(My Museum)以小孩的視覺敍述在藝術館中所發生的事,並以「反轉」的角度欣賞世界。該作品以徳文及英文出版,亦榮獲有兒童書界奧斯卡之稱的義大利「波隆那拉加茲獎」(Bologna Ragazzi Award on Art - Architecture & Design Special Mention)中的藝術、建築和設計類佳作。2022年以「Sleeping Rainbow」獲得波隆那插畫Winner Illustrator。曾出版書籍還包括:《我的城市》(2021),《我的下雨天》(2024)。 |

可不可以說

可不可以說

2025國際書展》電子書閱讀器本土電商龍頭也參戰:優惠機種總整理

博客來|momo|HyRead|Kobo|Pubu|讀墨Readmoo|文石 BOOX|MEEBOOK、墨案MOAAN、Bigme 大我

➤博客來(展內攤位)

博客來首次推出的電子書閱讀器「BooksPad」,順應日趨成熟的彩色電子紙技術,且採用元太科技升級過後的FastGLR快刷技術,能加快翻頁速度、減少殘影。

目前「BooksPad」為預購商品,2/28前預購價6,999元,台北國際書展期間限定,早鳥預購超值贈四重好禮(總價值超過6,000元)。完成線上預購可於台北國際書展博客來專屬攤位(B209)現場兌換閱讀咖啡,及參與扭蛋活動。預計5/12後出貨,書展僅供讀者試用。

【BooksPad】

博客來|momo|HyRead|Kobo|Pubu|讀墨Readmoo|文石 BOOX|MEEBOOK、墨案MOAAN、Bigme 大我

➤momo(網路優惠)

momo同樣首次投入電子書閱讀器市場,該公司的momoBOOK,具備市面最薄僅3.2mm機身,且有黑白、彩機兩款機型挑選。momoBOOK整合momo購物書城豐富的圖書資源,電子書來源從momo購物網購買,支援最多5 台裝置同步功能。除了電子書閱讀器,還有momoBOOK App,讓閱讀進度、書籤及註記可在閱讀器、手機、平板之間同步呈現。momoBOOK內建譯典通離線字典,閱讀外語書可查單字。早鳥預購優惠,黑白機優惠台幣5,999 元,彩色機則是台幣6,999元,均贈送保護套及超值禮包,2月18日開始出貨。

【momoBOOK】

博客來|momo|HyRead|Kobo|Pubu|讀墨Readmoo|文石 BOOX|MEEBOOK、墨案MOAAN、Bigme 大我

➤HyRead(展內攤位)

Gaze Pro XC是凌網科技2024年底推出的新機,10.3吋電子紙閱讀器搭載Kaleido 3彩色電子墨水技術,支援4096 色彩顯示。用途不僅僅作為閱讀器,也可以做為辦公的生產力工具,搭配HyRead平台的「子由數學」百萬試題與「HyRead台灣全文資料庫」,就可以白天查期刊論文,晚上給小朋友練數學。書展含側翻殼組優惠價20,990元。

【Gaze Pro XC】

另有【Gaze Pro X黑白版】為書展首發,硬體規格除電子紙用料外與Gaze Pro XC相同。上市套組優惠價16,990元。

Gaze Pro Note C為今年新機, 7.8吋彩色螢幕,新升級的八核心CPU讓翻頁殘影情況減少。上市套組優惠價13,990元

【Gaze Pro Note C】

博客來|momo|HyRead|Kobo|Pubu|讀墨Readmoo|文石 BOOX|MEEBOOK、墨案MOAAN、Bigme 大我

➤Kobo(展內攤位)

Kobo作為台灣閱讀器品牌市佔率第一梯隊,今年雖然沒有新機,但各機種折扣誘人。作為跨國電商,Kobo除中文書之外,外文書資源也同樣豐富,機種支援多種語言,包括繁體中文、英語、日語、法語、德語、西班牙語、義大利語、加泰羅尼亞語、葡萄牙語、荷蘭語、丹麥語、瑞典語、芬蘭語、挪威語、土耳其語、波蘭語、羅馬尼亞語等等。

博客來|momo|HyRead|Kobo|Pubu|讀墨Readmoo|文石 BOOX|MEEBOOK、墨案MOAAN、Bigme 大我

➤Pubu(展內攤位)

2022年加入電子書閱讀器市場的Pubu,今年馬上再推新機Pubook 2,7.8吋彩色螢幕對準最多使用者的區間。Pubu機種將ChatGPT整合進系統,提供讀者選取文字段落進行導讀、提問,或翻譯成指定語言。Pubook 2原價15,980元,預購價12,980元,現場預購兩組優惠25,760元,贈品方案二選一(飽讀 Lifetime 或 Pubu 購書金 1,000 元)

博客來|momo|HyRead|Kobo|Pubu|讀墨Readmoo|文石 BOOX|MEEBOOK、墨案MOAAN、Bigme 大我

➤讀墨Readmoo(網路優惠)

台灣最資深的閱讀器品牌讀墨,今年雖然同樣沒有進展,但同樣有新機準備與讀者相見歡。7吋mooInk Nana内建 6種色彩模式(標準 / 加粗 / 漫畫 / 雜誌 / 照片 / 繪本),可在閲讀不同類型的書籍時做切換,也可以依照自己的喜好去調整6種色彩模式的對比度 / 鮮艷度 / 飽和度。比起尺寸接近且已停售的mooInk C,新機硬件規格大升級,同時讀墨也持續打磨閱讀體驗。

【mooInk Nana】

博客來|momo|HyRead|Kobo|Pubu|讀墨Readmoo|文石 BOOX|MEEBOOK、墨案MOAAN、Bigme 大我

➤文石 BOOX(展內攤位)

熱門的中國電子書閱讀器品牌文石BOOX在台北國際書展帶來了6 – 13.3吋全機型展售。

文石 BOOX Go系列:

彩色閱讀系列:

專業閱讀旗艦:

便攜掌上書房:

博客來|momo|HyRead|Kobo|Pubu|讀墨Readmoo|文石 BOOX|MEEBOOK、墨案MOAAN、Bigme 大我

➤MEEBOOK、墨案MOAAN、Bigme 大我(展內攤位)

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量