2025台北國際書展》迎向閱讀異世界!多項主題體驗活動,文化幣點數加碼送,向下扎根13-15歲也受惠

即將到來的農曆春節連假過後,馬上要迎來2025年台北國際書展。今年書展以「閱讀異世界」為主題,主題國為義大利,將於2月4日至9日於世貿一館舉辦,6天展期內將有近千場活動、展覽推出。

文化部人文及出版司長楊婷媜表示,李遠部長上任後,更加重視兒童、青少年,今年文化幣除了繼續發給16-22歲青年每人1200點,也向下延伸到13-15歲,預計每人發給600點。台北國際書展期間,以文化幣在書展現場消費,使用2點將獲得1點回饋,鼓勵民眾多多利用,也希望帶動出版產業發展。

台北書展基金會執行長王秀銀亦補充各項優惠措施,包括:桃園(含)以南及宜花東讀者持當日臺鐵、高鐵票根即可享免費入場參觀。18歲以下者免費入場,18歲至22歲的青年可憑文化幣進場,身障人士與一名陪同者也可免費入場。

➤童書主題館:童話奇遇記,完成闖關獲得專屬書單

今年童書主題館由專注兒童議題與數位規劃的「做創意公司」策畫,結合童書出版社,依不同年齡層孩子的需求進行推薦童書分類。策展人王宗欣表示,本次展覽將以「童話奇遇記」為主軸,透過互動體驗的形式,帶出「養成閱讀能力」的議題。

小朋友們可以從「奇遇的起點」、「冒險的路上」和「巨人的國度」三大區域開始闖關,透過心理測驗卡融入故事角色,以及透過Webcam科技化身4公尺高的巨人。完成闖關後,就可以得到一份符合自己興趣與閱讀能力的專屬書單,對應「想像力的魔法」展示書牆,讓親子探尋適合自己閱讀的作品。

➤數位主題館:AI與知名作家共同協作

今年的數位主題館邀請《聯合文學》雜誌總編輯王聰威負責策畫,喜愛寫小說、讀小說的他說,近年AI的發展非常迅速,特別是影像方面,但AI可以寫小說嗎?王聰威想到今年主題國義大利的經典作家卡爾維諾曾寫下:「我只是這個世界用來感知自己是否存在而配置的機械而已。」如果卡爾維諾就是為了感知現在這個世界所配置的AI,此刻的他會為我們完成什麼樣的小說呢?

王聰威以「命運交織的旅店」為題,將邀請8位台灣作家與「AI卡爾維諾」一同協作,以《如果在冬夜,一個旅人》的延伸概念,策劃一場由AI與8位真人作家的文學協作。應邀的8位作家分別是:林新惠、寺尾哲也、徐珮芬、蕭詒徽、李昂、姜泰宇、劉梓潔、陳雪。觀眾走進這間齊聚夢幻魅力的「命運交織的旅店」,將閱讀到無窮無盡生成的故事,而且這些故事將以感熱紙的實體形式呈現,是既新奇又復古的文學展覽,令人期待。

➤臺灣漫畫館:漫畫極光,帶來魔幻饗宴

本屆臺灣漫畫館以「漫畫極光,臺漫的魔幻饗宴」概念策展,帶來超過30部人氣臺灣漫畫參展,包括極受歡迎的網漫作品《16647》、《課金派戀愛》、《妖怪五星好評》、《Like Crazy狂戀情氛》,金漫獎大賞漫畫《一桿秤仔》,TCCF文策院故事大獎《器官拼圖》,遊戲跨域改編《倒轉方舟》漫畫版等作品精彩展出。邀請大家一起踏入漫畫極光的世界,體驗臺漫帶來的魔幻饗宴!

文策院漫畫開發行銷組組長溫淳雅表示,今年臺灣漫畫館除了展示實體漫畫,也持續與CCC 追漫台、 LINE Webtoon、Mojoin等數位漫畫平台合作。此外今年還新增了網路漫畫平台「Renta!亂搭」,提供現場民眾體驗。另外還增設舞台區,書展期間每天都安排了簽書會、創作分享、國際對談、繪畫直播等精彩活動。

➤文學書區:文學幻化成影也成「癮」

當前許多影視作品的劇本改編自作家的作品,或以文學為背景。2025台北國際書展文學書區,將由國立臺灣文學館與九歌出版社、文訊雜誌社、印刻文學生活誌、洪範書店、爾雅出版社、聯合文學出版社合作,共同呈現「文學成影」主題展館,帶領民眾領略從文字到畫面、從故事到劇本,進而流轉幻化精彩影像的過程。藉由這些精彩的作品,一窺臺灣文學走入影視改編的多重面貌。

臺文館館長陳瑩芳說,文學改編成影劇,追劇也是現代人特有的「癮頭」。書展期間將邀請48位文學、影劇創作者,進行36小時的精彩短講,邀請大家一起文學成影(癮)!

➤公民書區:讀字Fashion,閱讀是最時尚的配件

今年公民書區「獨立出版聯盟」與NGO團體改走時尚風!獨立出版聯盟理事長陳夏民詳細介紹展場設計,有高達200公分的液晶電視牆打造舞臺氣勢,講座區也化身成低調奢華的伸展台,展區內設有簽書專區、讓讀者打卡拍照功能齊備的燈箱,以及可與書互動的拍貼機,各式趣味互動與絕妙的書籍陳列方式,希望讓讀者們流連忘返。

NGO書區以「閱讀聚光燈」為主題,打造出後台場景與記者會現場,設置了麥克風架小舞台與背景「品牌牆」,呈現NGO如何將議題帶入公眾視野。以鏡台、化妝空間、更衣間,象徵社會運動者在舞台背後的準備與努力,再現從構思議題到籌備行動的種種過程。另外,也透過牆上的照片,展示社會運動工作者的靈感來源與內部討論細節,讓參觀者體會「台上一分鐘,台下十年功」的真實感受。

➤8大書區,書展大賞館首創名人推薦主題展

2025台北國際書展規劃8大書區,包括綜合書區、童書區、文學區、動漫輕小說區、國際書區、外文書區、數位出版及學習區以及獨字公民書區,也設有休息區。書展大賞館除了展示「2025台北國際書展大獎暨金蝶獎」得獎好書,以及Openbook年度好書之外,將全新推出「閱讀異世界」名人推薦主題展,邀請棒球名人周思齊、旅行家謝哲青、1976樂團主唱阿凱,身兼主持人、歌手、演員、製片多重身分的曾寶儀,以及創下獲得13座電視金鐘獎榮耀、最高紀錄保持人沈春華。5位名人除分享他們所喜愛及推薦的書籍各3本,集結於2025台北國際書展「書展大賞館」呈現,藉由連結跨界名人力量,共同推廣閱讀。●

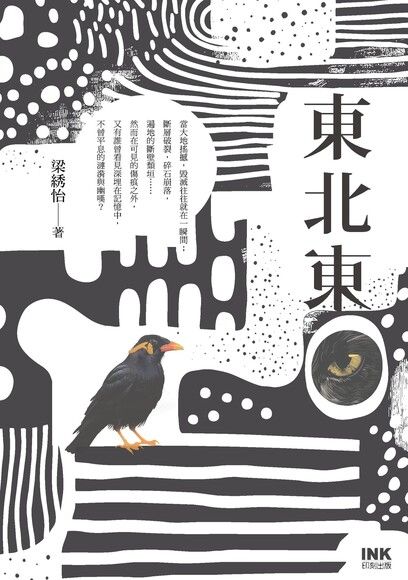

東北東

東北東

話題》「雪」如何作為文學/抗爭的主體:韓江文學中的抵抗宇宙

去(2024)年10月10日諾貝爾文學獎揭曉,奪得桂冠的是年僅53歲的亞洲第一位女性得主韓江。從那一天起,韓國各大書店經歷了前所未有的熱潮,不到一週韓江的作品累計售出上百萬冊,海外的文學評論、講座、書市熱度也不遑多讓。

台灣在得主公布後也維持了連續好幾天的新聞熱度,但對於韓江文學的評論與研究,其作品在韓國接受的狀況,什麼樣的韓國文學史脈絡催生出這樣一位作家,少有較深度的討論。

筆者從事台韓參照研究,得知長年合作的韓國學者、釜山東亞大學「性別與情動研究所」的老師們將在線上舉辦維持一個月、每週一場的韓江座談,便一場不缺的按時到課。

四場講座首先由東亞大學韓文系教授權明娥開始,先較全面地以文學性別理論深度討論韓江主要的三部作品:《素食者》、《少年來了》、《永不告別》。其後三講則各自聚焦上列三本書的主要議題,分別討論《素食者》的翻譯政治、《少年來了》的記憶政治,以及《永不告別》的在地性,為韓江作品提供了深刻的學術性討論。

權明娥教授正好在此之後預定訪台,我便商請他為台灣讀者提供一場演講,並很快獲得台灣女性學學會、女書店、政大亞際學程的奧援,以及文化大學林文玉教授的口譯協助。2024年12月21日週六傍晚,透過中韓文直譯,將上述的第一講精華,以實體及線上同步進行的方式,呈現給台灣讀者。

➤「눈」的政治

權明娥教授的演講主題訂為:「『雪』如何作為文學/抗爭的主體」,這裡的中譯是我權衡的結果。原文中的「눈」主要確實是指韓江作品中經常出現的「雪」,但權明娥一開始即表明,「눈」也是「眼睛」,並以「視線的暴力」開啟對於結構性暴力的討論。譬如《素食者》中的父權凝視(有時以同理為名義)、《少年來了》中人類與非人(如鬼魂)之間的界線、《永不告別》相關評論呈現的小說再現(也是一種視線)的暴力。

但對權明娥來說,「結構性暴力」已有諸多討論,他更想聚焦於暴力主體,特別是韓江作品中「非人」主體(靈魂、雪、植物、粒子等)的文學能量。

權明娥指出,在韓江的作品世界裡,這種人與非人之間的流動有如轉化為植物(《素食主義者》)、被非人存在纏繞的靈體狀態(《少年來了》)、粒子以及無限的抵抗連結(《永不告別》)等等不斷變化,而又不斷與他人連結的抵抗力量。

這種力量並非指向人文主義,而是試圖質疑「人類」與「非人」本身的界限問題,同時超越此界限,將議題帶到殖民暴力、大屠殺遺緒、冷戰邏輯,以及酷兒女性主義對上述世界論題的情動(affective)批評。

➤「我們」生活在什麼樣的時代?

在2014年《少年來了》出版前後,世界各地正在就仇恨煽動和仇恨政治的蔓延問題展開緊急討論。美國和歐洲圍繞仇恨言論的法律規範和理論批評,源自於1990年代所謂後冷戰和全球資本主義化所造成的流動性問題。因應《少年來了》、《永不告別》中,以光州、濟州屠殺事件為背景的寫作主題,權明娥將討論引向西方中心與冷戰體系中的「大屠殺」研究與史觀。同時也引介台灣早有譯作、但不常被提及的重要作家朴婉緒(1931-2011),一併討論韓江作品的複雜性。

權明娥提及,西方視角中的「冷戰」,實質上是非西方國家的一系列殺戮和內戰;而冷戰雙邊陣營及其代理人,參與了非西方國家將屠殺合理化的過程。這段歷史發生在二戰後,正是許多區域的後殖民時期,也是其國家形成的歷史。

(《芝瑟:未盡的歲月2》是少數以濟州島四三事件為背景的電影之一。)

以韓國為例,戰後社會內部發生過持續的屠殺、非國民化歧視。韓國民主化後雖然逐步清算過去的歷史,讓受害者成為國家紀念的對象,但如日韓政府將慰安婦問題定義為「歷史阻礙未來」的態度,實際上就是一種狹隘的時間觀,並助長了暴力的延續。

權明娥帶入美國的種族議題,來凸顯上述問題。他先提及「歐巴馬都成為總統了,美國現在哪有種族主義?」或「種族主義只是奴隸時代的產物」等論點,再指出抗爭者的駁斥,強調美國在2020年代與奴隸時代相比,並沒有任何變化。因為在當代世界各地,那些受困於過去、無法繁衍繼承者的人,就永遠無法來到世上,而是會成為觸發不幸的人。

這也如酷兒女性主義學者Sara Ahmed指出的,「繼承的時間性」(進步的、線性的時間性),是一種使生殖自然化的「生殖未來主義」,驅動著一種只面向未來的生命觀與社會規畫。從這個意義上說,那些陷入「過去」或「過去的創傷」的人,總是被「繼承的時間性」描繪成不幸的人。

➤對「生殖未來主義」時間觀的批判

權明娥強調,曾經發生屠殺的時代與歷史,不是可以繼承或清算的「過去」,也不是可以傳承的「遺產」。那些無法成功實現「過去被現在繼承、並作為遺產傳遞給未來」的時間性的人,將「不會來到這個世界」。

從這一點來說,朴婉緒和韓江筆下的人物都是未曾來到世間的人——當世上其他人都已經忘記了過去,並且生活得很好,那些緊緊抓住「過去」而生活的人,卻無法走向未來。他們不快樂,而且這種不快樂會傳染給其他人。

權明娥舉例,在朴婉緒的《裸木》中,母親像幽靈一樣在街上徘徊;其《近佛》、《母親的木樁》系列與《那麼多的草葉哪裡去了?》等文學作品中,都有個終其一生獨自忍受著被死亡吞噬的女兒的存在。這類似於韓江《少年來了》描寫的東浩,其靈魂被表現為患有精神疾病的倖存者的「病態身體」。

論者或將此狀態解釋為「創傷」,但這個觀點亦將倖存者的戰爭狀態視為病態,並將它置於封閉的治療和恢復系統中。當然,創傷的概念長期以來使我們將這種「病態身體」的痛苦理解為社會暴力問題,而不是個人的身體狀況,但作為理論,其局限性是顯而易見的,因為傾向將身體病理化。

在韓江的《不要告別》中,仁善的母親把剪刀放在毯子底下睡覺,因為她一輩子都在做被剪刀壓著的惡夢。仁善認為母親的生活是不幸福和可憐的,因此一心想逃離她和濟州家鄉。然而,當母親失蹤、見到數具在屠殺中受難的屍體後,仁善終於意識到母親的生命充滿了反抗的力量,直到她去世的那一天都沒有停止戰鬥。

這也是一個過程,仁善像母親一樣,受到失踪的屍體影響,此後也始終與其共存。就如故事中的小說家慶荷與1948年的時空相連,被暴風雪困在乾涸的河流中;也如攝影師仁善製作的紀錄片,將越南和濟州的屠殺現場描繪成一個相連的時空,這不是「過去—現在—未來」或「進步」的時間。

權明娥強調,只有當生殖未來主義的時間性(繼承的時間性)被打破,並引入不同的時間性(酷兒時間性)時,這些不幸的存在才能從這樣的情感政治中解放出來。然而《少年來了》出版當時,韓國評論界的反應大多是負面的,認為光州事件已有一定的歷史討論,這部作品沒有什麼新意。主流觀點也不理解在2014年討論光州事件,對於思考韓國社會當前的矛盾有什麼意義。從這個意義上說,將韓江的作品解釋為繼承過去或過去的遺產,就是對韓江作品本身的否定。

➤重鑄「抵抗的時間性」與「抵抗的宇宙」

權明娥認為,《少年來了》、《永不告別》這些以所謂「歷史事實」為背景的作品,並不試圖全面再現光州和濟州四三事件。這兩部作品並非要傳達這個時代的人們所不知道的歷史細節,或者對這些事件引發的社會結構問題提出整體認識。相反,這兩部作品可以說是在向宇宙傳達了光州和濟州四三事件中,永存的抵抗力量。

在這些嘗試中,文學被轉化為一種非再現的,語言被轉化為一種細微的力量,傳播和滲透到幾乎無意識的、亞知覺的事物中(而不是傳達事實的細節或意義)。這是數十年來酷兒女性主義批判思考、試圖重新將其理論化為情動或非再現的。而韓江正是透過寫作,打破了繼承的時間性和生殖的時間性(基於性別二元的生殖時間性),帶來了「無限的抵抗」。

但也正如Sara Ahmed所說,「來到這個世界就是繼承它」(《希望的承諾》)。這個「繼承」當然不是既有的「結構性的繼承」,而是如落在那些被屠殺者臉上凍成藍色的雪——

仁善的母親為了尋找家人而必須用手擦去的雪,進入了仁善母親的身體,繼續改造著她的身體。之後那些雪滲入地底,停留在地表深處,揮發掉,在太空大氣中游走,與別的東西相遇、結合,再結合、再結合,變成了無限不同的東西,落到了這裡。

如此,韓江的作品塑造了一個抵抗的宇宙,在那裡「世界不斷地以壓倒性的力量對你說話」。即使人體消失了,那個身體也不會停止變成雪、水或更小的粒子,與其他粒子結合到達這個世界。

➤「過去幫助現在,死者拯救生者」

韓江在諾貝爾授獎典禮演說中提及,她二十幾歲時,在每一本日記的第一頁寫下:「現在能否幫助過去?活著的人能否拯救死者?」之後她為了撰寫光州事件而開始研究,過程中讀到一位年輕教師的日記中寫著:「爲什麼我必須有如此刺痛我的良知?我多麼想活下去。」韓江自陳讀到這句時如同雷殛般領悟,也意識到上面兩個問題必須反轉:「過去能否幫助現在?死者能否拯救活著的人?」

而在12月14日的尹錫悅彈劾案中,共同民主黨院內代表朴贊大引用了韓江這段演講內容,並表示:1980年5月的光州引領我們走向2024年12月。過去幫助了現在,死者拯救了生者。

權明娥認為,若《少年來了》是一種傾聽死者的形式,以靈魂的形式延續語言,那麼《永不告別》則超越了語言,將羈絆轉變為紐帶,訴說粒子無限抵抗性的故事。

《永不告別》中,落在被屠殺者屍體上的雪,與他們的屍體殘跡和血滴結合在一起,揮發成空氣粒子,然後再次與其他粒子結合成水滴,溫度反應形成小水滴,再變成冰粒,後以雪的形式落下。因此,2023年的某一天落下的雪,是1948年落下的雪的粒子,不斷轉化變形。

這種轉變和到來、成為非人,也是《素食主義者》中獨特的世界。在那裡,樹化為雪,來到《永不告別》中。這是韓江文學中的抵抗粒子,也是我們身處其中的抵抗宇宙。●

本文匯整自權明娥演講內容,以及下列文獻:

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量