童書短評》#145與孩子一起在動物世界中敏銳觀察

●山上的動物醫院+貓醫生上山了!

やまの動物病院;とらまる、山へいく

文、圖:中川千尋(なかがわちひろ),蘇懿禎譯,幼獅文化,760元

推薦原因: 趣 文

適讀年齡:小學低、中年級(7-10歲)

白天,老醫生開門看診,招呼飼主寵物們的疑難雜症;到了晚上,則換他飼養的貓咪虎丸套上白袍,跑遍山頭巡診透透。這一人一貓、一早一晚、一主內一主外的雙主角設計,剛好寫成兩本各具奇趣又巧妙連結的橋樑故事書。分開看或連著一起看都行,非常適合剛邁入閱讀的小讀者入手,一步步跨越文字台階,在淺顯字句中享受轉折與驚奇。色調清雅的插圖帶動想像,奇幻中有溫暖,慧黠俏皮藏在線條裡,與精彩文字相得益彰。【內容簡介➤】

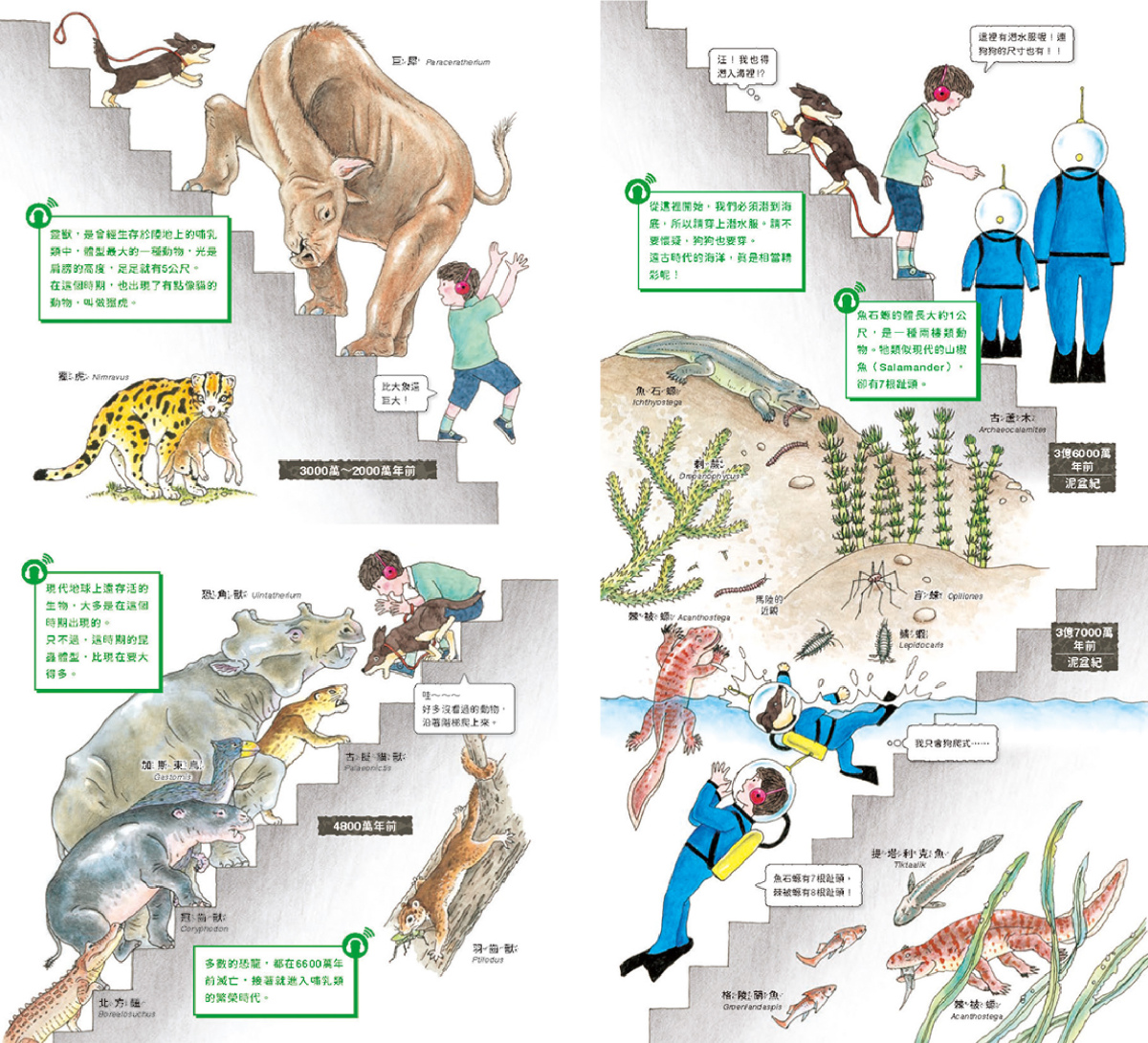

●地球的階梯

ちきゅうのかいだん

松岡達英 著,李彥樺譯,悅知文化,380元

推薦原因: 知 圖

適讀年齡:小學中年級(9-10歲)、小學高年級(11-12歲)

推開神祕黃色大門,循著長長階梯往下走,每踏一階,時間就咻地倒退百萬年、千萬年,猛然抬頭一看,站在身旁的竟是原人、巨犀、猛瑪象還有恐龍呢!松崗達英簡直是時間與書本的魔法師,利用簡單「階梯」概念以及上下翻頁設計,便把46億年的地球演變濃縮在小小書裡。各種年代古生物在高低空間中重新活了起來,血肉逼真的模樣絕對震撼,每次翻頁都是視覺與生態的大躍進。版面雖小卻運用靈活,兼顧了邏輯層次與美感排比的不思議效果,孩子可以穩穩逆著時光走,享受圖像裡豐富的訊息線索與生命氣息。【內容簡介➤】

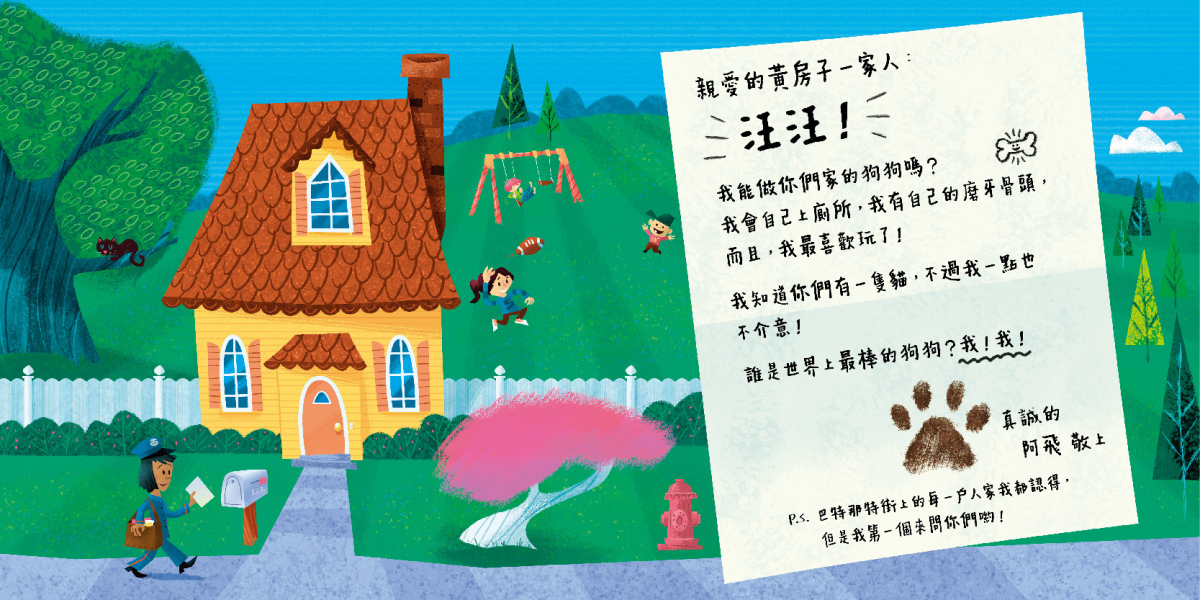

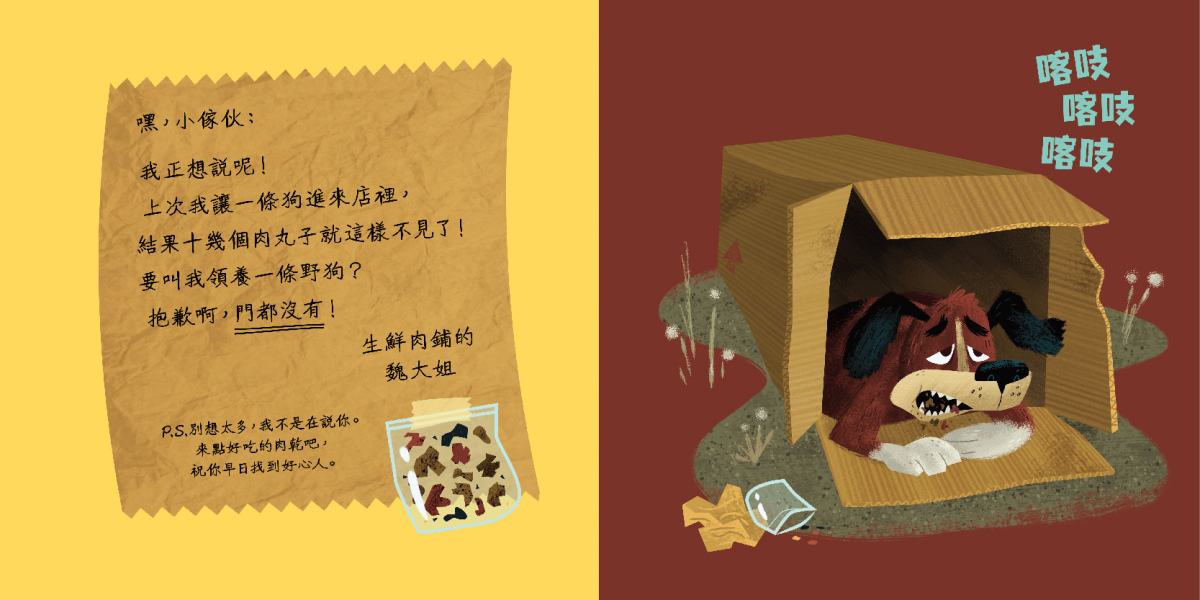

●我可以做你的狗狗嗎?

Can I be Your Dog?

文、圖:特洛伊.卡明斯(Troy Cummings),張弘譯,上誼文化,350元

推薦原因: 趣 文

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

狗狗阿飛是個寫信高手,牠寫了好多封不同的信寄給家家戶戶,開場白都是同一句話——「我可以做你的狗狗嗎?」那睜著大眼的渴求模樣,讓人心軟又心疼,忍不住都想回信給牠說I Do了。細細閱讀每一封信,會發現狗狗阿飛很會觀察人生百態,懂得投其所好,也知道如何推銷自己。好多亮點藏在信紙、段落、用字遣詞裡,「字如其狗」展現出熱情本性。信件一來一往之間,溫馨故事串聯成形,最後的結局也很令人滿意。【內容簡介➤】

●溫德比之謎

The Windeby Puzzle

露薏絲・勞瑞(Lois Lowry)著,貓魚繪,柯清心譯,東方出版社,260元

推薦原因: 文

適讀年齡:小學高年級、國中(11-15歲)

一張來自德國溫德比的考古照片,啟動了作者露薏絲・勞瑞的文字追尋。她在那瘦小的、長埋於沼澤的乾枯身軀上尋找千年蛛絲馬跡。隨著時間沉澱與新出土證據,先後寫出了少女戰士「艾絲蒂」以及孤兒「維瑞克 」兩段各自精采卻又巧妙交集的故事,拼集成眼前這本獨特的文字作品。透過翻轉的性別視角、雙線的懸疑伏筆,神祕久遠的鐵器時代被召喚回來了,虛實與歷史激盪匯流,汩汩可見飽滿的人性,一字一句都是大師腦海中的流動風景。【內容簡介➤】

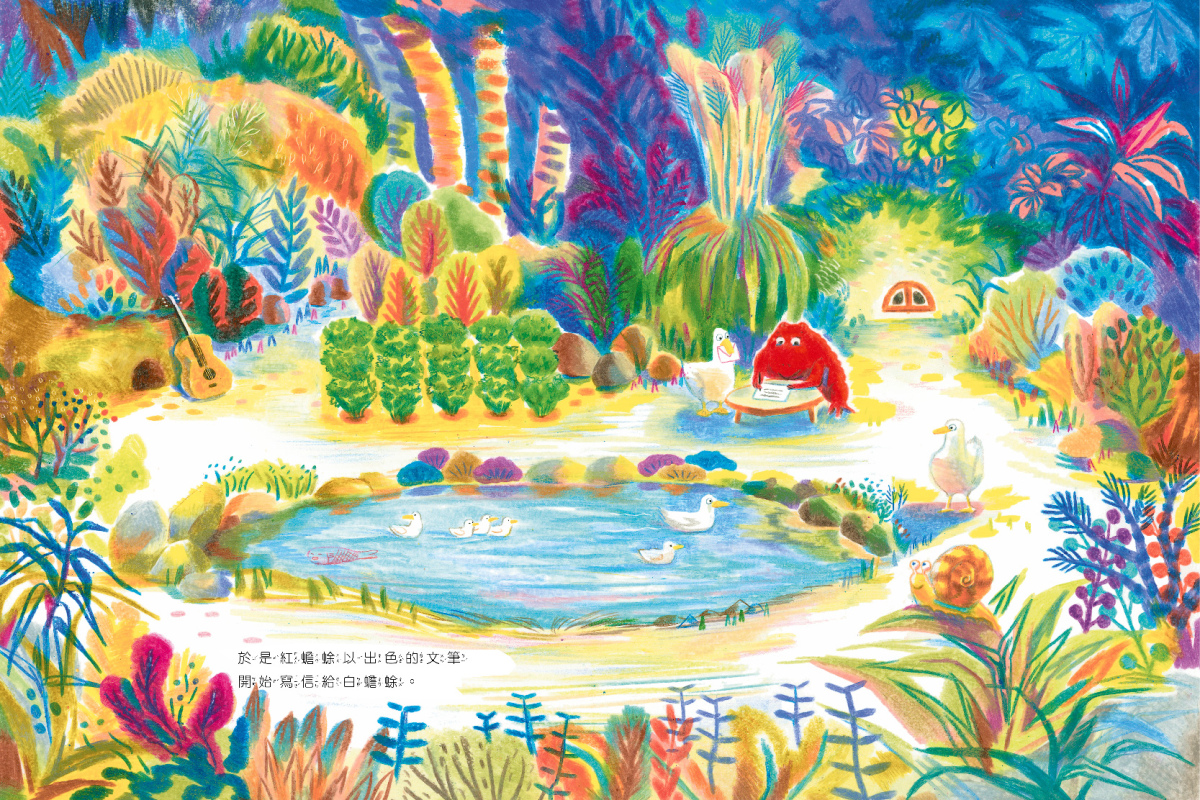

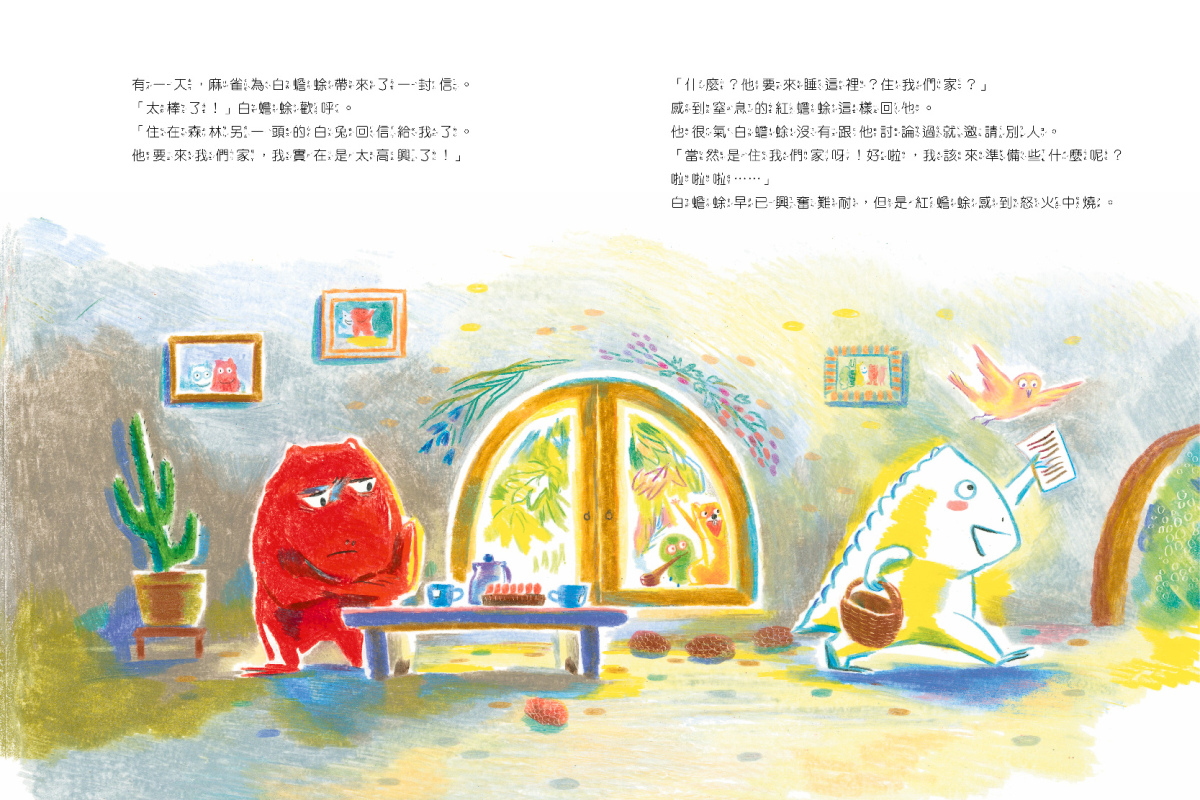

●沒關係,親愛的蟾蜍

Ce n’est pas grave, mon crapaud

Soyung Lee著,李欣怡譯,幼獅文化,390元

推薦原因: 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

白蟾蜍喜歡熱鬧,跟誰在一起都聊得來;紅蟾蜍習慣獨處,只想跟要好的知己在一起。對比膚色暗示兩名主角的個性差異,也鋪懸出接下來的衝突轉折,顏色一旦選得好,故事也就順理成章令人投入了。越是珍惜越想佔有,越是羨慕越是忌妒,那些藏在心中的小紛爭、小情緒,在圖像色彩催化下一觸爆發。不歡而散會是這對蟾蜍好朋友的必然結局嗎?作者給了小讀者一個溫柔踏實的回應。【內容簡介➤】

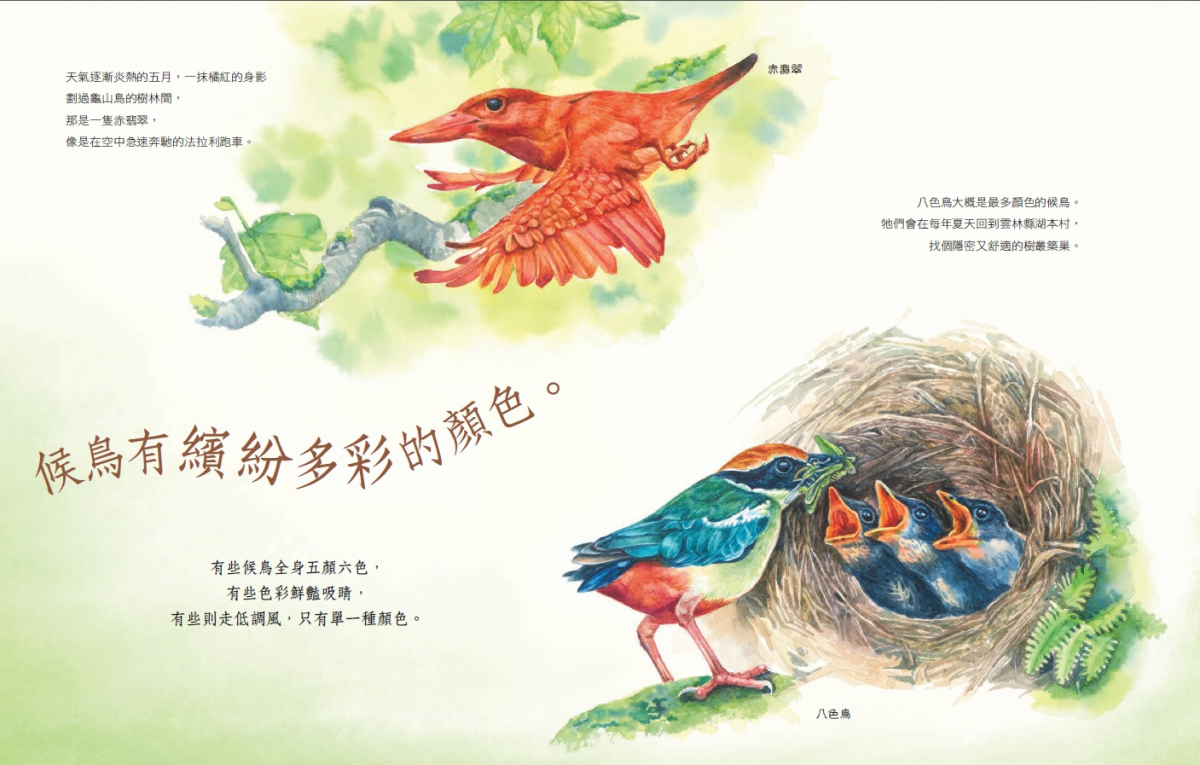

●愛旅行的候鳥

林大利著,陳裕旻繪,水滴文化,450元

推薦原因: 知 趣 圖

適讀年齡:小學中、高年級(9-12歲)

牠們是遠方的旅人、美麗的過客,一生懸命於壯觀飛行與長途遷徙,而台灣是牠們眷戀停靠的一站,吸引多少人為之癡迷。讀著這本由生物達人林大利、生態畫家陳裕旻聯手創作的知識繪本,不管是入門新手或資深鳥迷,都能透過親切趣味解說及細膩如實圖像,去重新認識「候鳥」這神祕又聰明的生物。書裡特別也強調台灣擔任了「休息站兼交流道 」的關鍵地理角色,從本土觀點出發,讀起來更親切、更有趣了。【內容簡介➤】

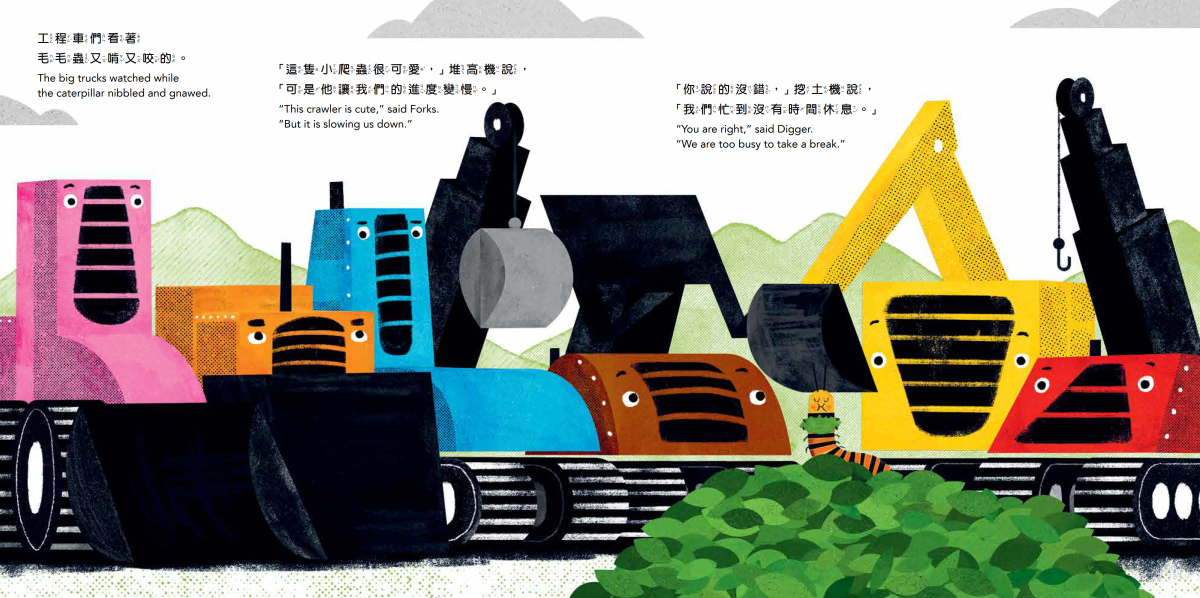

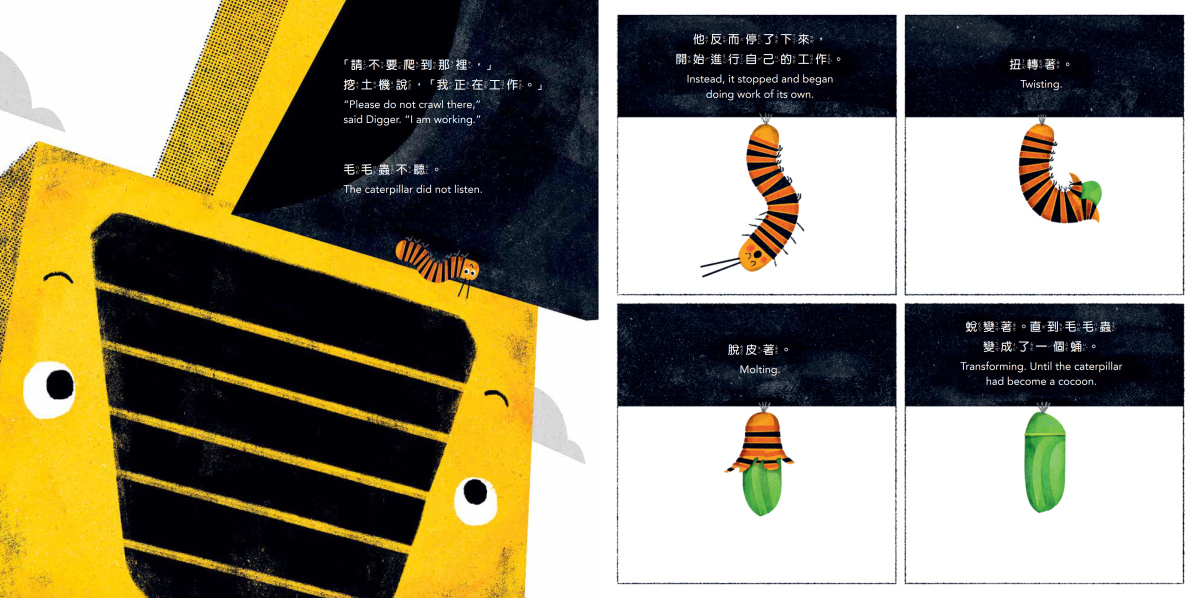

●挖土機與毛毛蟲

The Digger and the Caterpillar

約瑟夫・庫夫勒(Joseph Kuefler)著,葉嘉青譯,水滴文化,380元

推薦原因: 趣

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

為了一只等待蛻變的蛹,日夜不休的挖土機們全都停下工作,必須安靜,必須耐心,為它阻擋風雨,拋棄原本的生活慣性——這一切的等待會是徒勞嗎?作者給了一個美麗的結尾回應。故事裡有好多一目瞭然的對比:大車子與小毛蟲、快節奏與慢動作、近特寫與遠風景,深刻寓意都藏在簡單圖像裡,敏銳的小讀者們絕對感受得到。中英並列的文字排版稍嫌擁擠,反而干擾閱讀,有點可惜。【內容簡介➤】

●小怪獸備忘錄

你不知道的動物生存技

曾柏諺著,徐維駿繪,國語日報,480元

推薦原因: 知

適讀年齡:小學中、高年級、國中(9-15歲)

天上飛的、地上爬的,水裡游的,總共60種動物在書裡展現牠們的生存超能力:有些施展變裝、變聲、高唱rap的美技;有些懂得冷處理、反霸凌、同鄉會等團結力量大的道理;有些則堪稱健美先生、特種部隊、三鐵選手等級,絕處總能逢生,跌破我們這些平凡人類的眼鏡。作者很會用趣味標題與平易文字來解說知識,把生物多樣性及生物行為學的浩瀚內容濃縮得剛剛好。搭配上精美的繪圖與清爽的排版,每一篇都讓人讀到入迷。【內容簡介➤】

知識性.趣味性.文學性.圖像表現.創意

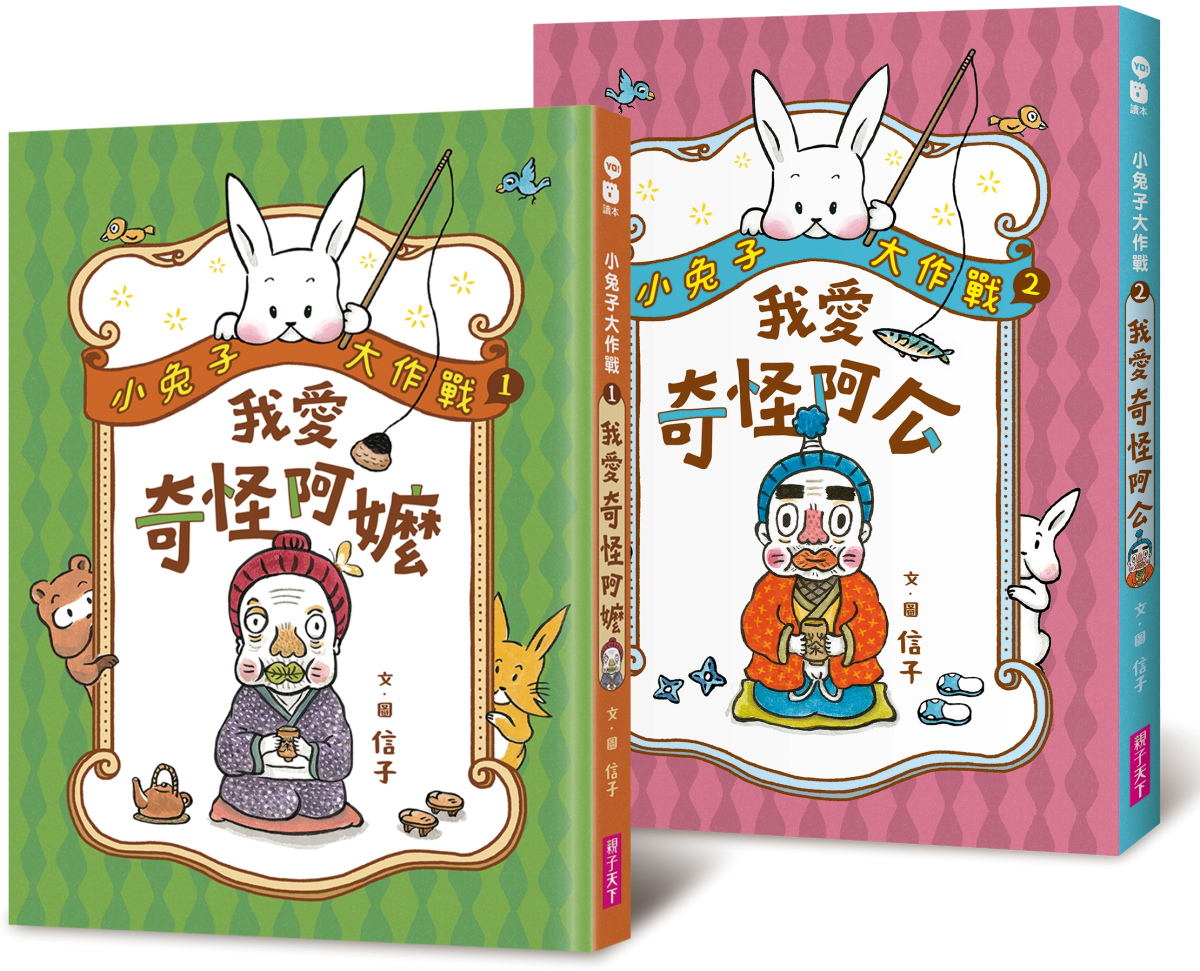

小兔子大作戰:我愛奇怪阿嬤+奇怪阿公

小兔子大作戰:我愛奇怪阿嬤+奇怪阿公

話題》圖書出版薪資調查:愛與現實的兩難,壓垮編輯的最後一根稻草是?

低薪苦勞,是出版業的普遍現象嗎?身處此夕陽產業,壓垮編輯和行銷們的最後一根稻草是什麼?

由「我在出版業上班」團隊企畫執行的「2024年圖書出版產業薪資調查」結果出爐,據回收的兩百多份問卷統計,填答者年齡近半數為26至35歲,平均月薪以36,000至40,000元(占27.6%)、31,000至35,000元(占21%)為最多,僅有4.3%達60,000元以上。其中高達六成的人月薪40,000元以下,低於主計處統計今年1至10月的經常性薪資平均數46,455元。

除了數據呈現,開放式填答的「想繼續/離開出版業的原因」,則涵蓋老闆壓榨、組織管理不善,造成一人多工,甚至職場霸凌等因素。可見除了產業前景茫茫,讓從業人員萌生退意的另一主因,是「人」。

➤填答者樣貌

「我在出版業上班」是由4位曾任出版社行銷的成員成立的FB粉絲專頁,至今有1.5萬粉絲,常發起出版相關議題討論、舉辦座談,去年並規畫執行「圖書定價制(新書售價規範)意見調查」、「圖書出版產業薪資調查」。

為了追蹤薪資變化,今年「我在出版業上班」第二度發起薪資調查,主要透過FB(Meta)、Threads等社群平台發放問卷,自10月底起約5周時間內,共回收257份有效樣本。

其中,就職單位以出版社占8成3最多,其次為書店,所在單位以規模5至30人者占42%最多。擔任編輯者約55%、其次為行銷企劃約16%,任管理職者約18%。年資則平均分布(共分未滿1年、1至2年、2至3年、3至5年、5年以上、7年以上、10年以上等)。整體調查結果,普遍與去年差異不大。

不過,其中仍有6位填答者的薪資「脫穎而出」,含獎金後的年薪破百萬。其中4人為出版社編輯,年資皆10年以上,其中3人為管理職,所在單位的規模從30人以下到百人以上都有,共通的是公司會每年因績效考評而調薪。另2人則分為電子書平台PM(專案經理)與版權公司版權人員。

相較於去年,今年的問卷新增了幾個問題,包括年薪、調薪頻率、調薪時機,以及有無計畫在未來一年內離職、是否考慮跨領域發展。其中計畫離職者約占32%,考慮跨域發展則高達79.8%。

至於哪些福利措施能夠提升投入出版產業的動力,複選項目中的彈性工時、遠端工作、獎金制度皆占六成以上,可謂三大誘因。

➤調查結果分析

「我在出版業上班」表示,主計處公布的各行業平均薪資,將圖書出版業歸在「出版影音及資通訊業」,因此數據總是偏高。如今年1~10月經常性薪資平均為67,407元,難以真實反應圖書出版從業人員薪資現況,該粉專因而發起這項調查。而在更早的2019年,FB粉專「瞎妹休日委員會」也曾進行過這項調查,根據418份有效回覆樣本結果顯示,出版業月薪中位數為3萬至3萬9000元。

不過,今年這份調查的填卷人數較去年的442份少了近半數。「我在出版業上班」成員E編表示,減少原因可能為去年剛做過同樣調查,以及問題增加,降低填答意願。結果則呈現年輕從業人員面臨低薪、多工、孤立無援的處境,更有不少人表示對管理方式不滿。

除了產業發展讓人看不到未來,許多人提到,公司內缺乏升遷管道,業主不擅管理,甚至「利用員工對出版的熱情,壓榨真正有做事的員工」,還有組織腐朽、老闆精神霸凌、不適任的主管獨攬大權等問題。

工作量大與職責分工不清,也是業內常態。編輯背負業績壓力、工作橫跨企畫與行銷,或行銷人員卻身兼行政、PM、公關等「一人多工」,令人身心俱疲。有編輯坦言:「書賣不好就擔心會被資遣、被塞書、被改變做書的時間」;也有行銷心酸表示,若選擇離開,並不是因熱情被消耗,「而是上層的態度朝令夕改,或要面對第一線客服,精神經常耗弱。」

低薪、超時工作、溝通成本高等,都是令人無奈厭倦的原因。因付出的時間心力與薪水無法平衡,讓人動念「不如歸去」。明明很好的書卻銷量很差,也讓編輯灰心「懷疑自己到底在做什麼?」,或即使做了百萬業績卻不曾被加薪,感到職涯發展受限。老闆想保有過去出版黃金年代的利潤,因此反過來苛扣員工的待遇,最令人心痛。

相對地,選擇留下來的理由,多出於對書本的愛,以及相信閱讀能改變社會、幫助弱勢的使命感。有人比喻,出版業是相對封閉的市場,「也是一個人的武林」。也有書店人員真心從工作獲得成就感,「喜歡把書擺得漂漂亮亮的、那種動腦的感覺,客人看了開心,我自己也開心。」

➤內容轉型之必要與組織運作的困境

不過,出版業當然不能靠愛發電。展望出版未來,多數人都提到轉型勢在必行,不論是數位轉型或跨域、跨媒體合作,都必須思考如何從紙本出版,延伸拓展到「內容產業」。

但這樣的期望卻不敵現實,許多人提到身處的老牌出版社「缺乏嘗試的勇氣」、「轉型速度跟不上時代變化」。更普遍的是,從最基本的人事管理方式就沉痾重重,組織老化,數據、經驗分享不透明,且缺乏有系統的教育訓練以輔助人才升級,整個工作環境和架構都很不完善。

出版身為「文化事業」,卻不少人抱怨主管不尊重專業、員工被當「免洗筷」,過度剝削勞工,「真正的問題,是低薪下的工作強度讓人感到不值與挫敗。」這些真實血淚心聲,或可給出版界高層與老闆們省思參考。

一般認為出版產業因書市萎縮而走下坡,因此難以吸引人才,然而從這份調查的簡答內容卻可見,選擇出版界的人大多明白市場現況,但他們仍因為熱愛而投入。直到身處其中,受到最大的打擊卻是來自產業內部的經營問題——低薪、工時長之外,更有職場霸凌與情勒,加重情緒勞動負擔,這些其他業界有的暗黑面,出版業也未能倖免。

E編認為,其中或也凸顯了35歲以下的青壯世代,追求更高的工作自主性,以及對產業轉型前景的期待。因此,不論是工作與職權分配、調薪和獎金福利、轉型方針等,公司若未能對此建立透明完善的制度,將更難留住對出版有理想的人。

➤學者建議:增加調查樣本,擴大訪問階層

專研書業的台大社會系專案助理教授李令儀,肯定這份問卷設計明快,貼近從業人員的工作經驗,比官方調查更有彈性,讓填答者願意吐露心聲。

她對圖書產業的「低薪」表達憂心:「台灣的編輯和行銷人員等人才,是出版和圖書產業的重要資產。但長期以來,這個資產並未受到足夠重視。」因社會的少子化趨勢,出版產業又以低薪降低成本,很快就會面臨人才斷層;加上產業的數位轉型不足,未來整體產業的活力堪憂。

另一方面,綜觀這份調查數據,樣本數不足為一大限制。關注出版產業的台大經濟系教授馮勃翰指出,除了樣本小,另一限制則是取樣偏誤,亦即填答者多是有追蹤「我在出版業上班」人,其薪資數據是否會因此有高估或低估?由此較難評估這份數據的代表性。此外,若能找到對標的數字,例如其他國家的出版業薪資分布,會讓這份調查更具參考性。

中華經濟研究院高級分析師鄭睿合則從問卷設計的角度提出建議,包括問卷題目可增加受訪者希望調升的薪資幅度、調薪頻率。針對福利措施,也可進一步提問,如:彈性工作的內容有什麼?希望每週有幾天能遠距工作?工作環境的改善項目有哪些?或者針對育兒環境的設立托育室、規畫餐廚空間等。最後,也可再針對調查出的數據做交叉分析,例如不同年齡、職位與月薪的交叉分析等。

由於這份調查呈現了對管理高層的不滿,因此鄭睿合提到,問卷主要以社群傳播,較難觸及年紀較長、不嫻熟數位操作的出版社負責人。希望能有不同的調查管道,讓更多出版界老闆可以參與填答,以了解經營者的心聲。

書業觀察人士羅玫玲審視問卷題目,提到其中填答的公司規模「5到30人」歸為一類,跨度太大。以台灣的情況來說,20人以上算中偏大,經營模式與20人以下不同。此外,書店和經銷公司的職稱分類較模糊,填答的人也少,若未來調查能涵蓋到出版社以外的產業上、中、下游,更為理想。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量