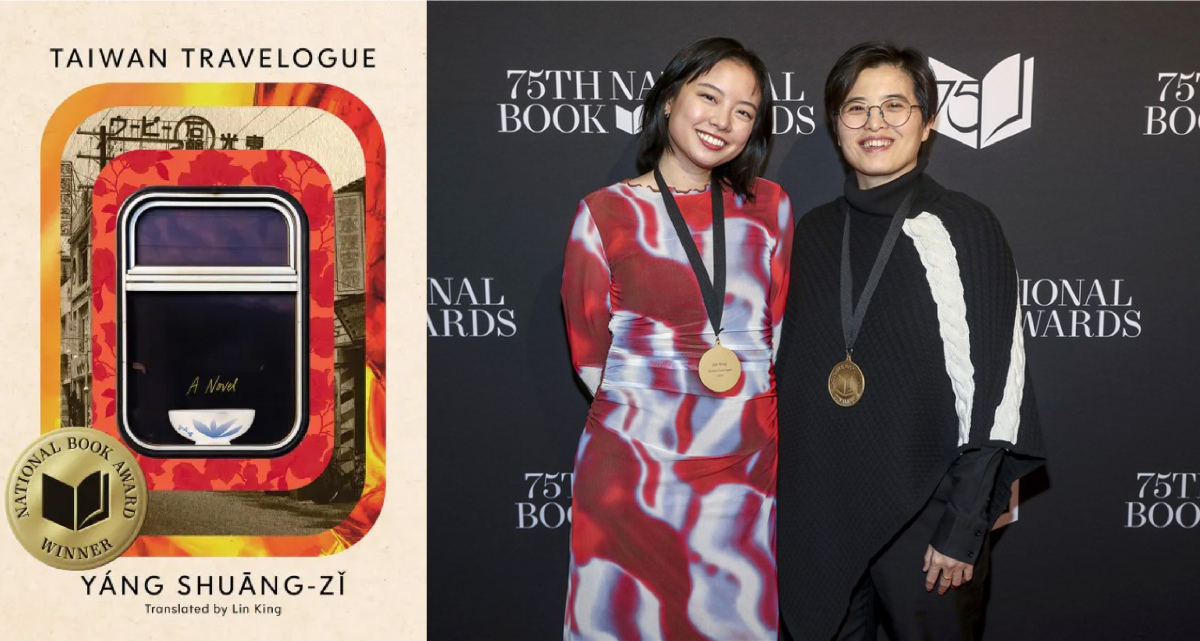

由譯者金翎翻譯的楊双子小說《臺灣漫遊錄》英譯本《Taiwan Travelogue

日前,楊双子以台灣文學作家身分,獲行政院長頒贈文化部三等文化獎章。而得獎不到一個月內,本書已在台再刷1萬5000本、在美再刷9000本;除原本的英、日版,旋即售出韓國、烏克蘭、挪威文版權,此外德、義、荷等語言版權也正在洽談中。

《Taiwan Travelogue》獲頒美國國家圖書獎翻譯文學大獎(右圖來源:楊双子粉絲專頁 )

楊双子、金翎獲獎回台後的首場講座,於12月15日在台北現流冊店登場。當天現場50個座位爆滿、來自全球的線上參與人數近百人。擔任主持的春山出版社總編輯莊瑞琳笑稱現場「含金量太高」,台下約三分之一為作家,加上出版同業、譯者與學者等,其熱度宛如新書出版。

➤金翎:「對我而言,翻譯是一種回家的方式」 而大家最好奇的,莫過於這趟得獎奇幻之旅的關鍵:台灣讀者相對陌生的譯者金翎。金翎1993年出生於美國紐約,1歲多隨父母返台,18歲赴美,畢業於普林斯頓大學、哥倫比亞大學研究所,並於哥大任教寫作兩年。她的英文譯作包括游珮芸撰文、周見信繪圖的圖像小說《來自清水的孩子》、黃麗群的短篇小說〈搬雲記〉,以及日本作家江戶川亂步的作品等。她同時也是作家,目前以英文創作,曾獲美國筆會(PEN America)短篇小說新人獎。

她的父母金光裕、石靜慧為知名建築師,金光裕自年少起寫作,出版過《沙堡傳奇》、《七出刀之夢》、《鷺過滄海》等小說與散文。

金翎謙稱,她從中學就念國際學校受英語教育,2012年後便在美求學生活,因此英文程度遠比中文好,受英美文學的影響更深,近年才藉由翻譯工作閱讀台灣當代文學,「所以對我來說,翻譯是一種回家的方式。」因《臺灣漫遊錄》英文版受矚目,讓她能以翻譯為業,與台灣文化界交流,「這很珍貴。」

不過她也開放包容地說,就算自己有翻譯台灣文學的使命感,「但這是我的意願,不是所有譯者的責任。」

➤用台灣獨特性與世界對話,楊双子:「意義遠大於個人」 楊双子本名楊若慈,「楊双子」是她與雙胞胎妹妹楊若暉的共同筆名。《臺灣漫遊錄》在2020年出版時,楊双子虛構本書為日本作家青山千鶴子寫於1950年代的作品,之後經台灣人王千鶴翻譯,現再由楊若暉以楊双子之名重譯出版。這樣帶有後設性、假託為「舊書出土」的文學手法,卻在推出時引發爭議,甚至有人批評為「詐欺」。後來出版社在三刷後的版本,取消了作者欄的青山千鶴子。

莊瑞琳回溯,當初她認同這個「文學上造假」的嘗試,也能感受楊双子想藉本書與已逝的妹妹「在虛構中再重逢一次」的心意,因此毫不猶豫地支持。「她曾經答應妹妹要帶她去更遠的地方,或許如今她做到了。」

但莊瑞琳不免自嘲,這樣一本談翻譯的書,以譯本在美國獲得大獎,「是一種反殖民的反擊,還是證實我們受到帝國很大的控制,必須透過邪惡的英語市場的力量,才能反擊回台灣書市,引起再度討論?」

楊双子則強調,本書獲獎對台灣所有作家與文化從業者的意義,遠大於對她個人,「我們到底如何用只有台灣才能表現出來的作品,來跟世界對話?這是台灣創作者一直在做的事,現在終於被看到一點成績。」

她認為這成績,與近8年台灣內部與世界局勢的發展有關,但很難扼要說明,姑且舉「百合」這個小例子:「談女性同性情誼的『百合』,原生地為日本,那麼台灣如何描寫百合到超越日本?論流行文化、動漫影視,台灣似乎都趕不上日韓,但我們對LGBTQ議題討論的前衛與深入,卻遠遠勝出,更是亞洲第一個通過同志婚姻的國家。而文學為什麼有機會?正因小說的成本最低。」

楊双子打趣:「我們寫出100本小說,都比搞出一個女團便宜。在思想和議題處理上,小說是我們文學創作者最容易操作、最好的媒介。」

她表示,從《花開時節》、《臺灣漫遊錄》到構想中的第三部曲,「共通的內核是,我想處理日本時代在台灣土地上生活的女性們的樣貌。」令她感興奮的是,《臺灣漫遊錄》這個文學設計的框架,已溢出到現實世界,從原本虛構的翻譯,到實際被許多國家翻譯,「是我在4年前根本想像不到的事!」

金翎稱讚本書的價值在於「寫到了很多人不知道的歷史,這也是它困難之處。」此外,台灣是華文創作中唯一擁有完全言論自由之地,書中浪漫的同志戀愛元素,則緩和了主題的沉重,引起美國出版社興趣,也凸顯了這部作品在英文書市的特異和少見。

➤堅持書裡中、日、台、客語都要保留,以英文拼出各語發音 談到原著與譯本的相會,金翎回顧,她最早是在研究所的翻譯課程試譯《花開時節》而聯繫楊双子。因為對這部小說的日治時代背景感興趣,加上嫻熟日文,她自認可勝任翻譯書裡交雜的中、日文。後經楊双子推薦,才改擇《臺灣漫遊錄》做全本翻譯。

金翎表示,《臺灣漫遊錄》是一部透過「語言」來表達歷史的作品,「我確實看到了『翻譯一本關於翻譯的書』在美國出版界一個閃爍的機會,覺得可能在小眾讀者圈引起共鳴。」

於是她將節譯章節投稿給認識的Graywolf出版社,獲得日裔美國編輯Yuka Igarashi的青睞。金翎自2021年底著手翻譯,歷時3年,終在2024年11月正式出版,上市甫一周便奪得美國國家圖書獎大獎。

莊瑞琳好奇,小說裡即使有鐵道、美食的可親元素,但核心仍是殖民和身分議題,西方讀者如何越過這些「文化障礙」讀懂本書?美國出版社又如何包裝行銷?

楊双子與金翎於現流冊店舉辦對談講座(圖片來源 )

金翎回應,她向出版社描述這是一個有如洋蔥般多層次的故事,「代表台灣文化與歷史的多層次,無法用單一語言來解釋。」因此,她提案時便堅持書裡的中、日、台、客語都要保留,用英文拼出各語發音,「比如王千鶴分別用中、日、台語稱介紹過自己的名字,我都以原音翻出。讀者一開始可能會對這些不同發音的名字感到困惑,但只要他願意看下去就能讀懂,更能由此理解台灣這個特殊文化與歷史的存在。」

此外,英文版的扉頁補上台灣地圖,上面的地名除了漢字,也標註了當時的中、日、台三語的拼音,相當用心。

➤書名意見分歧,幫英文封面找了30年代餐具照與台中街景 金翎坦言,在美國出版界,精準的翻譯是不可能、也非必要的,「『準不準』在英文翻譯中並不被重視,他們追求的是『無縫的』(seamless)翻譯,讓整本書看起來就像一部英文寫成的作品,沒有外國情調,不要有譯註,連譯者也不一定出現在封面。」

然而,她卻在《臺灣漫遊錄》打破了這個準則。金翎苦笑,自己就像變成書中一個角色,為英譯版增添數十條註解,而這些註解也成為故事的一部分。

但她不禁「哀嚎」楊双子的歷史考據實在太細膩,許多用詞連當代台灣、日本都很少見,因此她花了很大功夫查找,最後連中文的四聲、日文的長音等都在英文做出標示。她笑稱:「後悔當初因為怕不好意思,沒有多煩双子一點,不然可以翻譯得更好。」

不過,基於對中、日文的熟稔,金翎能理解書中刻意的日文翻譯腔,腦中經常是直接從日文譯成英文。她並自豪把千鶴的小名「小千」譯成Chi-chan(ちーちゃん),比日文版譯者三浦裕子僅拿掉敬稱、譯為「千鶴」(ちづる)更具親暱感,更符小說情境。

「但你們覺得青山千鶴子是個什麼樣的人呢?」時隔4年,楊双子對讀者「破哏」青山千鶴子其實「不是個很好的人」,金翎馬上附和:「沒錯,她滿討厭的!翻譯時我就常想對她喊,小姐妳想開吧!」

金翎透露,翻譯過程出版社皆相當尊重,唯有對書名意見分歧,編輯原想加上千鶴子等人名,但金翎堅持直譯的Taiwan Travelogue就好,「後來這本書登上《紐約客》書評、入圍和得獎時,看到Taiwan印在第一個字,就覺得太爽了!」

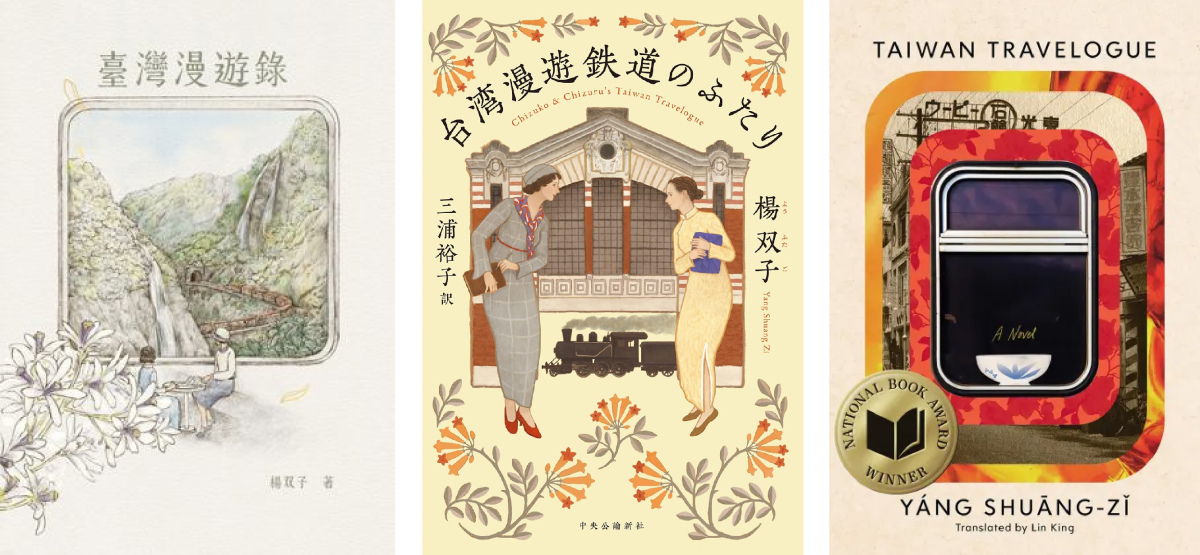

英文版書封則是另一番苦戰。例如原本出現了刻板東方印象的牡丹或勺藥花圖像,與故事毫無關聯,後經建議改為日文版封面所用的九重葛。楊双子更爆料,封面上的小碗裡原本還插著兩根筷子,「我一看不得了啊!」引起全場笑聲。後來她努力搜尋1930年代的碗盤照片提供參考,並將原本錯置成高雄港的背景,改回符合小說的台中街景,來回修改4、5次才總算底定。

➤日本對鐵道感到親近,西方則著重議題 相較於日本讀者對書中的鐵道、飲食描述備感親近,楊双子推測西方讀者因地理與文化都距離遙遠,可能更著重小說的議題如性別、殖民、族群與權力等。

金翎補充,從封面就可看出日、美文化差異。當初Graywolf出版社對日文版封面竟畫出「兩個白人女子」大為震驚,原來我們看來毫無違和的畫面,對「種族敏感」的美國人而言卻是大忌,萬萬不可。

莊瑞琳則對Graywolf這間非營利獨立出版社的專業印象深刻,「他們來開線上行銷會議的人多達十幾位,圖書館、書店、媒體等都有專人負責,而且新書上市半年前就把所有樣書準備好、發送名單100多份灑出去,以爭取書評和媒體曝光,讓我見識到美國出版市場的成熟度。」

➤細節是文化的魅力,教會美國人肉燥跟滷肉飯不同 事實上,整個美國書市的翻譯書僅占3%,其中約一半來自西歐的法、西、德文等。金翎表示,因此可以想像競爭多麼激烈,靠翻譯謀生有多困難。「職業的選擇就是生活的選擇,而我沒有權利告訴大家該怎麼生活,只能說,永遠歡迎有更多來自台灣的譯者。」

文學翻譯之難為,除了技藝本身、譯者的維生,也包括台灣文學在國際立足的不易。《臺灣漫遊錄》被世界看見帶給我們的振奮,背後當然也有著豐沛的民族性情感。此刻,莊瑞琳想再一次審視:「台灣文學創作的機會是什麼?」並回應這樣的聲音:「過度討論本土化是否太過封閉?」

金翎提到,她曾在台灣某個場合聽聞某作家夸夸其談,認為若要打進國際市場,我們不能只寫台灣,要寫全世界都在關注的議題、都能理解的題材,比如科幻,「我覺得真是大錯特錯,因為讀者都喜歡創新的事,如果別人已經寫過,他為什麼要再看一次?除非有不同的特色。而台灣特色是什麼?正是我們所身處的環境。《臺灣漫遊錄》就是最好的例子,寫得越細、越準、越能表達某些人在某些時刻所感受到的情感,就能在世界產生共鳴。」

楊双子也認同:「真正寫作類型的人,會去處理這個類型發展到全世界最前沿、最切身的事情,從當下的我與這世界的連結開始,而不是去想一個遠方的市場,例如美國讀者可能感興趣的東西。」創作的核心,是作者到底想與誰對話,「我想對話的對象,第一是台灣人,第二,可能是日本人。」

金翎笑說,至少現在這本書已教會了美國人「肉燥和滷肉飯的不同」,「還有客家的封肉!」莊瑞琳馬上補充。

➤用文學撐出一個空間,讓世界閱讀台灣 「所謂的世界文學,都是本土文學。」莊瑞琳指出,如果沒有中南美洲特殊的政治環境,那塊土地便不會長出馬奎斯的魔幻寫實。台灣百年來也經歷不斷的混血,就像《臺灣漫遊錄》中的王千鶴介紹自己的中、日、台語名字,「台灣人一直有3個名字。」

莊瑞琳表示,近來台灣最常出現在國際新聞的關鍵字,不是與中國關係,就是半導體,「但台灣人的情感結構為什麼是這樣?什麼樣的歷史造就了我們?還是要透過文學去展現,這就是文學的特別之處。」而她身為出版者,看見了如楊双子、黃崇凱等這批解嚴前後出生的創作者,身上的文化自信正在開花結果,而且可預見未來會有更多厲害的作品出現。

回到獲獎後受到的凱旋式歡迎,以及明年2月初將啟程往美國紐約、洛杉磯,與金翎一起進行的巡迴打書行程,楊双子一貫冷靜地說,她深深感到「這不是我一個人的事」:「這個棒子傳到我身上了,我接下它。如果我能跑一段,想辦法撐出一個空間,讓更多台灣作家被看見,那我必須去做。」

寫作,勢必是孤獨的。但在這條路上,每位創作者、譯者、出版者,甚至讀者所釋出的一點一滴的心意,何嘗不能聚成溫暖的微光,彼此陪伴一段?●

小暴力

小暴力

OB短評》#508穿越時空探尋的極品好書懶人包

●追尋民國漢語穆斯林的足跡

平山光將著,民國歷史文化學社公司,600元

推薦原因: 知 議 樂

此書聚焦一個隱身的社群:漢語穆斯林。從民國伊始到移居來台的動盪時期裡,這群使用漢語、信仰伊斯蘭教、有特定生活方式的人們散居各地,因宗教特性有其外交活動,也被在地政治體制影響而有特定歷史演變,但相關的歷史少有專著討論,也讓此書更顯重要。【內容簡介➤】

●公廁電影院全年無休 日場+夜場

崔子恩著,釀出版,1100元

推薦原因: 文 樂 獨

中國獨立酷兒電影導演、作家崔子恩,透過日場與夜場的時間性與公廁特有的空間感,揉入各種媒介類型實驗成就了這套小說。在密度高又快節奏的敘事推進下,人生百態、愛慾情仇、異色異味、上身下體在公廁出出入入,畸零的生命有了最俗世的詮釋,卻又不落俗套、且餘味悠長。【內容簡介➤】

●島鏈有事

如果明日就是臺海戰爭,國際第一線怎麼危機應變?沖繩、日本、臺灣為何命運相連?

Islands In Peril: The Deterrence for Peace Between Taiwan, China, Japan and Okinawa

張鎮宏、《報導者》團隊著,春山出版,500元

推薦原因: 議 益

本書是製作意圖明確的議題書。除了論述情勢,也透過資訊分析,將眾說紛紜與數字背後的重要性可視化,並藉訪談勾拉出問題的核心。明言了臺灣人日常昇平的隱患,也讓我們看清與鄰居的連坐關係。無論憂患派或安樂派,都值得藉以反芻自身的看法。【內容簡介➤】

●穿越鐵道.看見城市

產業遺產的景觀與地域營造

台灣歷史資源經理學會編著,田園城市,650元

推薦原因: 知 議 樂 益

本書雖然以鐵道為名,但實際上貫串全書更為關鍵的則是「產業遺產」,鐵道則是將菸、酒、機械等諸般產業設施串連起來的血脈。透過產業與鐵道兩條軸線,在今日的都市織出歷史的紋理。並且關照日本、泰國、馬來西亞處理礦業遺產的經驗,在文資保存的課題下,重新思索空間中飄浮的現代性議題。【內容簡介➤】

●燕子不歸

燕は戻ってこない

桐野夏生著,劉子倩譯,時報出版,580元

推薦原因: 議 文 樂

擅長社會寫實的桐野夏生,在此作中連結不同階層女性的困境、延續對於底層女性的內在深描、挑戰道德與人性界線,成就一部批判與趣味兼具的佳作。書中主題「代理孕母」是近年備受討論的議題,人工生育、女性販賣卵子等醫學界的議題也在社會人文領域多有討論,讓這本小說的主題有了強大的背景知識的支持,是一部回應當下社會心靈的精彩作品。【內容簡介➤】

●SPA驚魂記

SPA

艾瑞克.史威托夫特(Erik Svetoft)著,郭騰堅譯,鯨嶼文化,900元

推薦原因: 設 文 樂 獨

這部美學強悍的繪本,滿滿拉斯.馮.提爾的既視感,但更安靜,更晦暗,更無厘頭,毛骨悚然得令人笑出聲來。作者不僅狠狠揶揄了時下的高端休閒產業,也絕妙暴露了資本企業對人性的必然扭曲。【內容簡介➤】

●此刻・我在

藝術與失智照護的相遇

Here I Am, at this Moment: Encounter of Art Intervention in Dementia Care

楊純鑾著,南方家園,420元

推薦原因: 議 樂 益

此書結合了藝術治療的領域知識,以及作者橫跨法國與台灣的社群實踐,記錄下一幅幅兩地長者的自畫像與故事,呈現高齡/失智患者尚未褪色的記憶風景。繪圖能同時啟動肢體與情感,讓繪者能夠呈現還擁有的事物(與自己),而非陷在已失去的記憶與時間裡。這些特殊的體驗,讓書中收錄的畫作有如一個紙上互助社群,也是認識失智經驗的極佳題材。【內容簡介➤】

●被誤解的加薩

加薩是什麼地方?透視以巴衝突的根源

ガザとは何か~パレスチナを知るための緊急講義

岡真理著,韋杰岱、蔡傳宜譯,麥田出版,380元

推薦原因: 知 批 議 益

本書徹底展現日系整理術的特長,一碼一碼拆解加薩歷史的癥結,引領讀者了解時下以巴衝突的來龍去脈。有學術的嚴謹,而無論文的枯燥,在兼顧批判與理解的清晰中,或可瞥見來日和平的微光。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量