人物》寫出狗狗咪寶也能看的詩:專訪楊智傑《第一事物》

「如果我得了一個文學大獎,我就雇一台計程車,然後再請5台計程車跟著我們走。」

這句發言,不是詩人楊智傑在《第一事物》獲得楊牧詩獎時的心情感言,而是他在回憶大學初次拿到月涵文學獎首獎時,迸出的「排場」意象。

這個意象來自超現實主義畫家達利(Salvador Dalí)與西班牙詩人劇作家羅卡(Federico García Lorca)乘坐馬車時,特意雇了兩台空的馬車跟隨在後的故事。

楊佳嫻曾形容楊智傑為「意象的暴發戶」。「意象」這個概念貫穿著整場採訪,然而出了第4本詩集的詩人卻在後記裡坦言,已放棄對意象、隱喻以及主題的裝飾。這樣的做法,得到詩人羅智成如此評價:「它的難度很高,因為他所描述的事物在被描述之前往往是抽象的,甚至是不可捉摸的。」

回歸日常與生活的描述往往是最困難的,因為它乍看再明顯不過。問起詩人的語言轉向,他說:「我覺得我寫到一些生活中親近的人,像狸貓或咪寶的時候,會違反自己對詩歌的一些原則,只為了讓他們讀懂,讓他們明白。」

狸貓是老婆,咪寶是狗狗。為了讓所愛之人理解,楊智傑選擇放入了更原始的經驗,包括自己的詞彙、口語、感覺結構。

➤大魷王的青空

採訪一開始就切入所謂「放棄意象」的話題,問起如此一來《第一事物》與過往詩集有何區別?捨棄了什麼不同的東西?智傑以動機與結果論作答:

「我覺得『放棄』是意圖,而不是最終的效果。因為真的要做到這件事情其實不一定容易,或甚至不可能。但有時候光是心中懷有這個意圖,就會避免掉一些東西,譬如過度的形容、比喻。為什麼要用A東西寫B東西?為什麼不直接寫那個東西本身?」——就像是大魷王。

大魷王是什麼?

「就是魷魚王。」

這是一個遊戲嗎?

「也不是,他就是一個魷魚的國王。當你意識自己不去形容,只是展現的時候,詩的走向會有點不一樣,這大概就是所謂放棄。」智傑笑道。

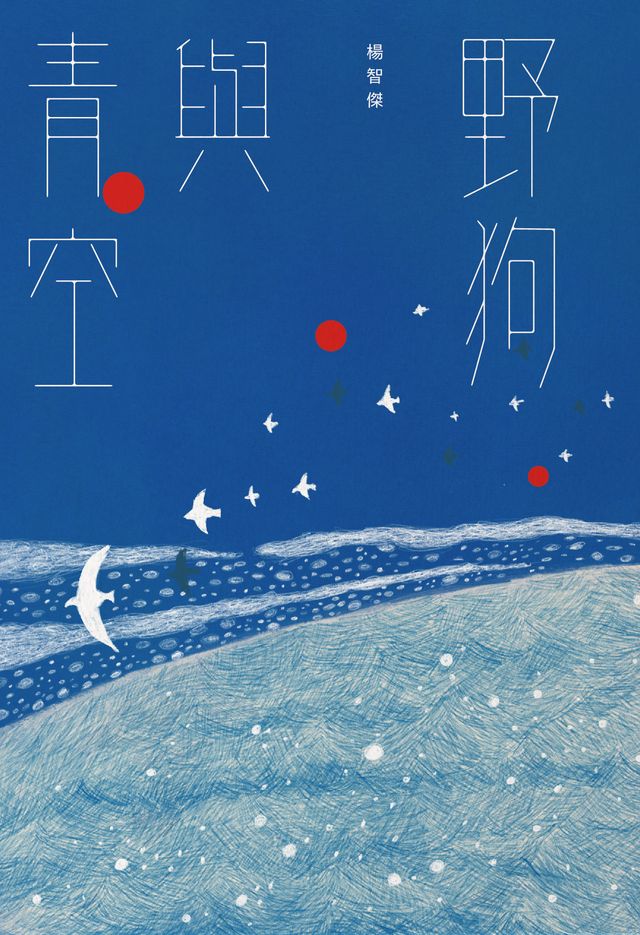

去掉對經驗的美化與裝飾,是《第一事物》相對前面詩集做出的改變,但延續也是有的。《野狗與青空》以及《第一事物》裡有不少楊智傑詩迷熟悉的意象群,例如心、月光、時間,以及詩中不時出現的各式各樣的「小」:微小、渺小、在巨大事物面前的小;還有「金」:金盞花、金蟾蜍、金匠、金錶……

對楊智傑而言,這些意象群就像朋友,總是會跟著自己前進。他其實遲疑過這樣的「意象慣性」會不會是一種偷懶,但這些意象其實已經是他的感覺結構,不覺得需要特別擺脫,它本身即是詩人的化身。

對楊智傑而言,這些意象群就像朋友,總是會跟著自己前進。他其實遲疑過這樣的「意象慣性」會不會是一種偷懶,但這些意象其實已經是他的感覺結構,不覺得需要特別擺脫,它本身即是詩人的化身。

楊智傑說:「它們是有個人意義的。例如很多人覺得黑暗的相反是光線,可是對我來講,黑暗的相反是金色。小時候,我的家裡雖然沒什麼錢,但是客廳天花板卻掛著一個突兀的金色水晶燈。我常常躺在客廳的沙發上看那盞水晶燈。金色的東西還有很多,像外婆家電視的金鯉魚、金蟾蜍,還有巨大金錶造型的時鐘。從小我就覺得這些亮金金的東西,在黑暗的空間裡給了我安全感。」

這些意象是楊智傑的基底,甚至某些時候也可以說是信心。但為了避免詩落入重複迴圈,詩人也意識到要有反抗的時刻,要有讓某些外來物影響自己的空間。只是那個空間很刁鑽,介於好球跟壞球之間:

「我會被那種『差一點』擊中我的東西所影響。有的東西正中好球帶,這讓我很舒服,很喜歡。可是對於這樣的東西,我可能反而覺得這就只是我的一個投影。如果有個東西它似乎跟我擦身而過,擦到喜歡跟不喜歡的邊界,反而可以擴大感受的範圍,讓我知道除了自身的身體範圍或守備範圍之外,自己還可以再接受一點。」

智傑回想近期能帶給他這類感受的包括:中國詩人王煒、日本音樂創作者Nujabes,以及坂本龍一的最後線上演奏會。

➤我不會在路上遇見「文學」

問楊智傑如何思考詩歌的技術,他說:「假設我的詩有技術,我希望它是為人性負責,而不是為技術本身,甚至不是為文學性負責。」

他笑稱,「我其實有時候不是很能了解或掌握文學性,因為我們並不會在路上遇到一個東西叫『文學』,可是我們每天都遇到各式各樣的『人』。所以我們可以想像:這個意象我覺得滿有趣的,你(讀者)應該會覺得不錯吧!或這個節奏的安排好像還滿特殊的,那麼你(讀者)應該也會喜歡吧!但要想像『文學』喜不喜歡我的作品、意象、節奏,比較難。」

因此「人」對楊智傑來說始終是創作的核心,而2011到2016年間,楊智傑作為記者見證各種第一現場的人群經驗,也成為他詩中的潛在伏流。這段期間的創作,也有部分成為《第一事物》中時代的見證。以楊智傑的話來說:「是我跟時代在某個時間點相遇。」不斷延伸的戰火,他也用詩歌回應。

電視牆,俄羅斯光斑的不幸力量

一團黑霧創造的全球事件

未獲解決冬日下午,另一個孩子

在烏克蘭語中

把安詳的綠色動物送往天宮,而他自己

在灰塵的遮蔽下漫遊

消逝一束燈芯草在火上飄

兩個孩子

在圍成一圈的槍眼內緊緊相擁——〈狙擊〉(節錄)

但即便詩人就在現場,他卻選擇不用第一角度出發。除了性格關係,楊智傑也解釋那不是他擅長的策略:「像宋尚緯的〈馬英九〉、曹疏影的一些詩,可以把一瞬間的衝突張力寫得非常好,或者帶有很強的現實性、反身性,可以直接對現實造成強烈的鎚擊感。」但回到他自己的立場,「我是想站在退一步,從時代或歷史背景的角度,去吸納比較多聲音進來之後再表達。」

2014年太陽花學運期間,楊智傑恰巧發表了〈在火中〉一詩,有人印下來拿到濟南路發送。加上更早之前的大埔事件中,他因為貼「今天拆大埔,明天拆政府」貼紙被便衣警察逮住,這些經歷讓楊智傑有一段時間被定調為社運詩人。尷尬的是,日後當他被邀請到社運工作者的場合進行分享,卻發現自己講出來的東西完全不是他們預料的內容。

楊智傑笑說:「覺得有參與到這件事很讚,但後來我就比較少寫這樣子的詩。」

那麼現在都寫什麼樣的詩?《第一事物》後記裡楊智傑提到,他認為這本詩集更像星象盤、深海動物大全。他補充:「星象盤本身無法呈現任何星空,就像我寫的一個漂亮鞋盒沒有辦法去到任何地方,它們就是經驗的載體,讀的人才是那個穿上鞋子去到遠方的人,或拿著星象盤去看到星星的人。」如同詩人在詩中所寫的那樣:讓暴雨如注/朝向繁星。

➤是詩人也是野狗

退出時代,回歸現在,從詩延伸到對詩人一詞的第一經驗,楊智傑帶著一絲幽默意味說:「我覺得詩人這詞跟野狗差不多。」他補充:「有值得尊敬的野狗,也有很頑劣的野狗;有被收服的野狗,也有始終是野狗的野狗。就看每個人對野狗的感覺。我覺得它就只是許多事物中的一個稱呼。」

如果非要給詩人稱呼一個意義,楊智傑把它想像成一種敦促。「有些人也許是因為:人家叫我詩人,我就要好好趕快寫詩,是某種自我督促。如果不是這樣,我覺得這個詞就毫無意義了。」

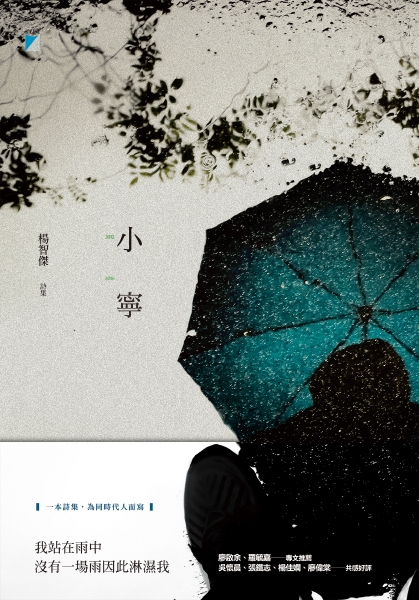

楊智傑曾以《小寧》入選文訊1970後台灣作家作品評選20年20本詩集。 談及他對於新世代寫作的觀察,他說:「下一個時代的寫作者其實是我視為前輩或老師的存在。」他坦承,對於下一代寫作者,他帶著敬畏。

談及他對於新世代寫作的觀察,他說:「下一個時代的寫作者其實是我視為前輩或老師的存在。」他坦承,對於下一代寫作者,他帶著敬畏。

楊智傑舉例:「楊牧老師已經無法再產出新的作品了,可是年輕一代的寫作者可以寫出新東西,比如洪萬達、林宇軒。某種程度上,他們給我帶來的未知,比起楊牧給我帶來的未知還要更多,因為他們學習了新的詩歌規則或參悟了新的知識,或者擁有我們沒有的感知。」

接著他把時間軸拉長,「換個角度說,一、兩百年之後,可能大家會覺得我們都是同一個世代的。」他回憶自己曾採訪過詩人唐捐,唐捐告訴他:「我、你、楊牧,大家都是坐在同一張很大的桌子上寫作。」

綜觀來看,楊智傑認為現在有人寫口語詩、有人寫經典、有人維持現代主義,無論路線為何,寫作者都是在試圖說出能讓自己明白的語言:

「當我是受訪者的時候,我講出的東西是為了試圖讓你明白,我在餐廳點餐講出的東西是為了讓服務生明白,可是更多時候人其實沒有辦法講出讓自己真正『明白』的語言。我想,可能所有的詩人其實都是在找出一種能讓自己明白的語言而已,不管他們用什麼方式。」

楊智傑說,「有些人會一直用相似語言,有些人可能是暫時的,因為經驗改變了,或世界改變了,你得換一個姿態或語言跟自己說話。就像那首〈短暫的情誼〉,詩跟經驗之間其實只有短暫的情誼,不一定能夠永遠維繫。」

滿月前的烏雲

知曉那光亮沒有意義也不會將一切永久遮蔽

——〈短暫的情誼〉

楊智傑下了結論:「詩人只有在詩裡才能夠說出讓自己完全明白的語言,別的方式沒辦法,所以我們才求助於詩。」

➤詩人的第一

《第一事物》的書名來自哲學領域的「First principle」,根據維基百科的解釋,可以簡單理解為「一個基本命題或假設,不能從任何其他命題或假設推導出來。」

訪談最後問楊智傑,為何要將詩集取為《第一事物》?他接著和我們說了一個故事,是他5、6歲時對怪手的記憶:

「我小時候外公是開壓路機的,我也有個怪手的玩具,是我小時候最喜歡的玩具。後來有一天不知道為什麼,爺爺還是我爸帶我到一個農場(或砂石廠),讓我坐到那些怪手的駕駛艙裡面。我一開始很著迷那個手臂,很帥,充滿機械感,直到我看見駕駛艙裡面的操縱桿尖端,有一個半透明的圓圓的假花。」楊智傑伸出手,靈巧地在空中展現出示意圖給我們看。

「操縱桿有油污,所以那個假花外面的塑膠殼其實包了一層黑黑髒髒的油污。後來我一直對那東西的著迷勝過怪手,每次想像如果一個東西有靈魂,就是那朵花。」

楊智傑說他覺得那就是一。●

|

|

|

作者簡介:楊智傑 |

第一事物

第一事物

OB短評》#503探索虛實烏托邦的極品好書懶人包

●在斯里蘭卡看見伊本.巴圖塔

肉桂、珍珠、紅寶石國度追尋中世紀最偉大旅行家的足跡

Ibn Battuta in Sri Lanka

阿米娜.胡賽因(Ameena Hussein)著,廖婉如譯,馬可孛羅文化,480元

推薦原因: 知 議 樂

女性作家以誠懇步伐與靈動的雙眼,重訪14世紀智者巴圖塔在家鄉斯里蘭卡的痕跡。重新立體閱讀這部阿拉伯人的天方夜譚之際,認識一位14世紀穿越東西世界如智者一般的旅行家,捕捉14世紀絲路上的帝國競賽,同時亦在時間之流兩端的斯里蘭卡來回游動,適合佐一杯多元配料的香料奶茶。【內容簡介➤】

●人類情感的億萬投射

Projections: A Story of Human Emotions

卡爾.迪賽羅斯(Karl Deisseroth)著,洪世民譯,大家出版,480元

推薦原因: 知 議 樂

科學的情志失調論,將精密的神經元、光遺傳學論點,帶入富含情節與共感的疾病敍事中,解明了向來難以掌握的情緒與情感之謎。科學家的文筆甚至帶著文學的質感,撤去了學科藩離,書寫平衡了科學的實證論理與感受的流轉,為閱讀帶來理性與感性兼得的愉悅。【內容簡介➤】

●前往天堂樂園

To Paradise

柳原漢雅著,尤傳莉譯,大塊文化,950元

推薦原因: 文 樂 獨

橫跨300年的近未來史詩小說,在柳原漢雅最為人樂道的細膩書寫與心靈拷問下,讀來真實到讓人畏懼。三段歷史(1893、1993、2093年)的重構與建構,依賴厚實的考證與想像視野而立體。三段歷史中經不起人性考驗的「婚姻制度」亦有具說服力的時代性與當代感。三段歷史的複雜交織在作者流暢的敘事中,依然帶有閱讀挑戰,是一部讓人無法抗拒的作品。【內容簡介➤】

●毒梟烏托邦

解密逃出中情局掌握的亞洲販毒集團

Narcotopia: In Search of the Asian Drug Cartel That Survived the CIA

派屈克.溫(Patrick Winn)著,林玉菁譯,明白文化,680元

推薦原因: 議 樂 獨

身處地緣政治灰色地帶的「佤邦」,如何在各方政治角力中,透過製毒、販毒起家,為自身族群謀求生路?彷彿看一齣黑白通吃的大戲,又似潛入一家厲害的企業幕後,實則是一段流下無數血淚的現代政治史,將山裡水邊的人民逼上革命之路。看似遙不可及的世界,細究起來竟然還與「中華民國」有所牽連。除了打開一個匪夷所思的世界,當販毒詐騙成為民族國家的資本,又為我們對世界的認知帶來什麼樣的省思?【內容簡介➤】

●東西縱橫記藝:名畫真的超有戲!

Junie Wang著,大塊文化,799元

推薦原因: 知 樂

本書延續作者前作對於藝術作品背景生動、鮮活的解說,這回更將所選畫作的內外關係人一一勾勒出來,使得名畫中的人物回到畫家生涯的脈絡中。許多難能在繪畫史普及讀物中現身的人物肖像畫,也在這些戲劇性故事的鋪陳中,一一出場,紛紛入戲。【內容簡介➤】

●日本帝國的生活空間

Imperial Encounters: Japanese Empire, American Empire, and Everyday Life

喬丹.桑德(Jordan Sand)著,胡慧如、焦堃譯,黑體文化,600元

推薦原因: 知 思 議 樂

本書透過「日常生活」中食衣住行的某些成分,諸如裝潢、味精、藤椅、觀光、流行雜誌,去展現日本帝國對於殖民地生活的影響。這些影響不只改變了當地人們的生活,更將這些區域及其下的個人捲入「帝國」的框架中,既充實了帝國的內涵,也成為帝國的註腳。當提問的角度轉為由「生活」發掘,以豐富的資料描繪帝國的形狀,而不以惡行惡狀去質疑,或許更貼近那個時代人們的經驗和感受。【內容簡介➤】

●我是炸藥

尼采傳

I Am Dynamite!: A Life of Nietzsche

蘇.普莉朵(Sue Prideaux)著,邱振訓譯,聯經出版,680元

推薦原因: 樂

這本尼采傳記不再只是踏著尼采思想軌跡而行,而是從哲學家曲折的成長經驗與痛苦的肉身起步,刻畫了最親近、立體的尼采形象。尼采生前自知自我思想的離世與危險,在預見會被誤讀誤解的心緒裡自稱為炸藥。然而他的確炸開了西方思想體系的核心,讓權威不再是不可動搖的存在,也讓思考回歸人性的反覆辨證。這本傳記讀來挺痛的,但絕對是重新認識尼采的必讀作品。【內容簡介➤】

●音樂史暗處的金曲

來自民間的古典音樂

楊雨樵著,大塊文化,380元

推薦原因: 知 樂 獨

一場名曲出櫃的盛宴。在故事間透過音樂家與民間故事的交會與辨證,描繪出古典樂身世的多歧,血統的複雜,也呈現出在古典與民間產生的衝突、張力,以及作曲家的另外一面。作者對於聽覺的想像與帶著詩意描述,搭配充滿意象的插畫,造就了新的聆聽體驗。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量