評論》一點點自由和文藝之必要——緬懷聶華苓和瘂弦

➤投奔自由,的幻影

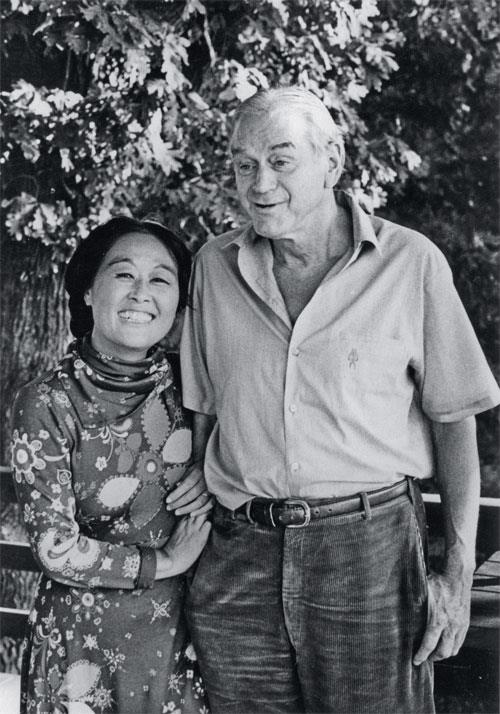

聶華苓和瘂弦同是在1949年的逃難潮中被浪捲到了台灣。聶華苓是舉家連同母親與弟妹出逃,瘂弦則是隻身隨軍來台的流亡學生兵。在動盪倉惶的遷台過程中,聶華苓的幸運不僅在於全家同行,還順利進入甫創刊的《自由中國》雜誌社工作,隨後展開寫作生涯並主編文藝欄。

《自由中國》是由雷震這位國民黨元老,召集一些開明派人士成立的外圍組織。初始目的無非是宣揚德政,編輯顧問和作家群不是達官顯貴就是知識菁英。幾年後,即使雜誌社的批判立場開始與政府產生裂痕,政要逐一求去,留下來的理想主義者反而更加堅定凝聚。

身為編輯部裡最年輕、也是唯一的女性,聶華苓觀察吸收這些時代俊彥們的思想和人格,並在他們的尊重和維護下,將自由主義的信念實踐到《自由中國》文藝欄。從她1953年接掌文藝欄後,反共文學的比例漸次降低,到了1955年,甚至直白托出「文章變成八股毫無動人之處」、「標語有何用處」等反官方文藝的說詞。取而代之的,則是不以政治掛帥的純文學作品。

從1949年11月到1960年9月,聶華苓在職場上的際遇無疑是令人欽羨的。同時期嶄露頭角的女作家群,無一不歷經到處投稿,或者輾轉於職務間的過程。即使同樣幸運地在1953年開始主掌《聯合報》副刊編務10年的林海音,來台後也是先從參加台灣鄉土史講座、向中婦和中副等傳媒投稿,累積著人脈。順遂的她們樂於將資源分享給文友,一樣致力於墾拓純文學園地。

或許因為報紙和雜誌屬性有別,林海音傾向本土和大眾化;而聶華苓偏向外省自由派菁英,女作家群則是兩邊共同的基石。福兮禍所倚,《自由中國》被入罪抄社後,聶華苓雖僥倖沒有入獄,卻落入長期被監視、失業而家計無著的牢籠。

此前談笑有鴻儒,轉為笑語不聞聲漸悄。4年間只有聯副和《文星》等少數媒體零星刊登她的稿件、美新處給她一些翻譯工作,以及後期臺靜農和徐復觀邀請她去兼課。

當聶華苓在1964年拿著保羅.安格爾(Paul Engle)的邀請函和國民黨的出境許可,飛往美國愛荷華大學的作家寫作班(Iowa Writers' Workshop)時,心情可能像是攀住了從鐵屋上逼仄天窗垂下的一根逃生索。抵達安全自由的國度後,倘若她不再返顧、甚至斷絕與這塊傷心地的聯繫,也是人之常情。

聶華苓的選擇,卻是將切身之痛化為大愛,襄助安格爾在以美國作家為主的寫作計畫班之外,籌設「國際寫作計畫」(International Writing Program,IWP),將自由的藤蔓拋給更多國家的作家,尤其是極權統治下的異議分子。大部分經費由美國新聞交流總署負擔,美新處沒邀請,或沒邦交但他們覺得值得邀請的作家,就由聶華苓和安格爾伉儷負責籌募經費。

從1967年到1988年退休轉任顧問,聶華苓始終堅持邀請台灣作家,不同美學、政治立場和世代的男女作家兼顧,曾受邀的作家現在多已成為台灣文學界的中流砥柱。

在冷戰和戒嚴的時代,愛荷華國際寫作計畫提供的平台,是台灣作家能夠與世界各國和其他華文圈作家交流的桃花源。台灣作家得以在美國各地旅行和演講,自在暢談文學技巧或社會理念,並在翻譯者的專業協助之下,討論、修改自己的作品甚至尋求外文出版的可能。

聶華苓自己即深受這種國際交流與視野的滋養,在1970年寫出生涯神作《桑青與桃紅》,可惜在聯副連載約3個月就被禁,轉而在香港《明報》刊載。直到80年代後期,台灣讀者才終於能讀到這部融合女性、戰爭、白恐和離散的國族寓言傑作的全貌。

➤只有月光,沒有籬笆

瘂弦是愛荷華國際寫作班最早期的受惠者。當聶華苓在《自由中國》雜誌社風生水起之際,瘂弦剛以上等兵的身分考進政工幹校戲劇組,土法煉鋼地參加中華文藝函授學校,由覃子豪啟蒙新詩創作。慢慢地,在高雄左營結識一群軍中的文藝同好,創立爾後成為台灣新詩重鎮的《創世紀》詩社與雜誌。

1966年瘂弦應邀至愛荷華,見識到外國作家的素養、勠力於文學創作的氣魄。期間他勤於走訪各大圖書館,一本一本抄錄在台灣猶是禁書的中國新文學作家的作品,觀摩前輩詩作的同時,連帶為他日後做中國新詩史的研究,墊下扎實的根基。離開美國的那一年,瘂弦出版了英文詩集《Salt》,以及他的傳世經典詩集《深淵》。

1969年瘂弦返台擔任《幼獅文藝》主編8年,其後前往美國威斯康辛大學東亞所深造一年,繼而在1977年擔任聯副主編20年。詩人瘂弦漸漸隱身幕後,轉型成藝文推手。或許是在美國領略過跨國交流的益處,瘂弦在編輯檯上,除了培植有潛力的本土文學新秀,也努力將國際潮流引進台灣。最令人津津樂道的莫過於他接聯副主編後,首開年度諾貝爾文學獎得主的同步深度報導。

在資訊科技不發達的年代,台灣報紙通常是由新聞版做外電翻譯,副刊則視得獎人的知名度,決定幾天後是否發文簡介。直到1979年,聯副在公布諾獎人選後,以越洋電話邀約海外學者即時報導並翻譯作品,隔日隨即以大篇幅版面專文介紹。縮短國際文學資訊時差的成功出擊,刺激了對手《中國時報》副刊主編高信疆隔年的追擊。

兩大報的良性競爭,讓諾貝爾文學獎的即時追蹤報導成為台灣報界至今的慣例。同樣吸引閱眾眼球的兩大報文學獎項,厚植了近3個世代的創作者,當年躍過文學獎龍門的我推的孩子們,如今已卓立為台灣文壇的天王天后。

瘂弦在聯副的20年,剛好是台灣經濟和報業蒸蒸日上的年代。《聯合報》版圖擴張至美國和泰國的《世界日報》。台灣文學隨著瘂弦統綰的聯合報系副刊版面,快速傳播到海外華人社群。瘂弦或以詩人或編輯的身分促進泰國、香港、新加坡和菲律賓的華文活動,戒嚴的結束亦帶起一波兩岸文藝的切磋。瘂弦開創了林海音之後聯副的第二個盛世,深化了副刊的純文學傳統,並將台灣文學的豐碩成果延伸到海外的華人社群。

➤深淵外,水長流

聶華苓曾多次感慨,「我不要政治,政治偏要纏我。」瘂弦亦曾回顧文壇多次論戰造成的傷痕,有感而發地說,論辯後「真正的收穫,恐怕還是作品的本身。」因此他的編輯觀是追求博大和均衡,讓思想觀念透過文學形式的溝通,在多元條件下匯集交融而成豐厚內蘊。

但如果擁有寬闊胸襟、以文會友的情懷就能水到渠成,未免太小看了政治牽涉的範疇,和兩人站在風頭浪尖上的難度及能耐。文學史家不只對被記載下來的有興趣,對字裡行間、或者該寫卻未寫的空白,同樣興味盎然。於無聲處聽雷,更覺餘韻繞樑。

不少讀者閱讀聶華苓的自傳《三生三世》時,最錯愕處莫過於,描寫到她在雷震案3年後,遇見來台並對她提出訪美邀請的安格爾,緊接著下一章就以他寫給她的情書,交代抵美後的生活。相較此書前半部,從童年到來台後經歷的細描,以及最後一章對幾個寫作班訪問作家和再訪雷震的素描,中間關鍵幾年的斷簡耐人尋味。

譬如,安格爾初見聶華苓時說,他的好友、上一任台北美新處處長麥卡錫(Richard McCarthy)提過雷震案並擔心她的安危。是否安格爾一開始的訪台,即是計畫中的救援行動(雖然一見鍾情應是預料之外)?台灣政府又為何會放行?

再譬如,《三生三世》中未提、擴寫版《三輩子》中對1972年,她和安格爾翻譯出版《毛澤東詩詞》一事,僅以「茶餘飯後的消遣」、「不知怎麼傳出去了,紐約的出版公司向我們要稿」帶過。

1972年正是尼克森訪華,中美關係春江水暖之際,夫妻倆籌備翻譯的時機竟然如此湊巧?其實,在國際寫作計畫舉辦的年代,美國國內左右翼衝突對立激烈,蘇聯箝控東歐,中國對內文革、對外由親俄至親美。

在國際情勢險峻詭譎中,邀請各種敵對方同聚一堂,不啻置身於國際關係漩渦當中。如何在殊異的政治、經濟、意識形態和美學立場中,取得「博大而均衡」,誠非易事。遑論在保守傳統的南方小城,一個黃面孔的年輕女人,以女主人之姿周旋在各大機構募款。不敢想像,在那豪爽的文壇大姊大形象下,隱忍過多少歧視和辛酸。

瘂弦主編《聯合報》副刊的時期,也正是台灣意識形態交鋒最白熱化的階段。1977年初,鄉土文學論戰在大小報章雜誌上爆發,《聯合報》作為保守派大本營,連續刊登對鄉土派的回擊,包括8月份副刊上最被後世詬病的兩篇過激文章:〈不談人性,何有文學〉和〈狼來了〉。

在劍拔弩張的氛圍中,軍系出身的瘂弦在10月上台,聯副的火力並未往上調升。1981年1月「國軍文藝大會」上官方定調文學的發展方向,形同為論戰劃下休止紅線。巧合的是,同年聯副舉辦了3場作家雅集,一場討論小說,一場討論新詩,最後一場的主題竟然是光復前的台灣文學。

接著幾年,聯副陸續增加光復前台灣文學作品選錄和作家小傳專輯,以及一連串向鄉土派示好的特別策劃。隨著80年代民主意識的高漲、解嚴,到90年代兩岸交流和民進黨崛起,聯副似乎選擇了一條低調穩健的路,回應時局巨變,將日治時期和大陸文學橋接上戰後台灣文壇,獨派統派兩交好。

期間的決策過程,與多方勢力的權衡折衝,絕非主編一己喜好得以裁決。瘂弦長年保存與文友的書信,並仔細分類歸檔,未來若能出版,應能為這段轉型中的文學場域,提供珍貴的第一手史料。

瘂弦謀求博大而均衡的文學中道,和聶華苓舉辦國際文學組織的宗旨異曲同工。由幕前走到台後的兩個文學人,皆主張文學與政治保持距離,同樣用長達20年的時間,踐履一個超越限界的文學社群理念。

瘂弦與聶華苓同在2024年10月先後辭世。斯人已遠,他們為台灣、為華人、為世界文壇做出的貢獻長存。謝謝他們讓我們曾經瞥見,文學大同的可能榮景。●

編劇書簡S2EP4〉留下來的人,成為記憶守護者:《雪水消融的季節》與《我所告訴你關於那座山的一切》

2017年4月,一對熱愛登山的台灣情侶在尼泊爾喜馬拉雅山區失蹤47天後獲救,女孩劉宸君在3天前過世,男孩梁聖岳生還。新聞登上國內外電子與平面媒體,在登山論壇熱烈討論,甚至文學圈也關注著。這是因為劉宸君是作家、東華大學華文系教授吳明益的學生,當時吳明益也在臉書(當時尚未關閉)發表一則名為〈暫時在遠方的雪山裡:一篇求助的貼文〉的協尋啟事。

新聞的熱度一直持續到生還者梁聖岳回台,媒體稱挺過47天、暴瘦30公斤的他為苦難生還奇蹟!甚有聲音質疑為什麼他能撐過47天?我大學時參加登山社,也曾到尼泊爾山區健行,對這起海外山難持續追蹤了一陣。暴雪之後路跡難辨,兩位年輕人確知自己迷路受困後,選擇找洞穴避寒,在原地等待救援,避免消耗熱量,而非倉皇找路。重要的是妥善分配僅存食糧,延長生存時間,這是極為專業的作法。

當時登山攝影師雪羊的發文最讓我贊同:「焦慮恐慌會使肌肉緊繃消耗能量,平靜待援則十分節能減碳,能存活更長的時間。」、「人體只要一直有補充水分,就算什麼也不吃,也至少能存活7天,不然你以為我們平常把自己吃那麼胖幹嘛?」

當時從媒體報導,隱約知道他們在台灣的好友聯繫上尼泊爾的搜救隊,我心想那位好友應該就是駐守在山下的「留守人」。

➤登山隊伍的守護者

登山的留守機制極為重要,留守人不只是「緊急聯絡人」而已。他必須具備同等甚至更豐富登山經驗、掌握該隊伍此次行進路線與每日行程、熟悉隊員的體力及各種狀況,更重要的,了解山難及救援流程。留守人是登山隊伍的守護者,也是讓隊員免於山難的守門人。還記得在大學登山社時第一次當領隊,終於圓滿完攀回到平地,與隊員嘻笑擊掌擁抱慶祝,被一旁的學長斥喝:打電話給留守人沒!?

而羅苡珊在編輯後記中寫下:編輯這本書的動機,不是為了體驗模糊不清、自我療癒的緬懷,而是迫切地感受到回應公眾的「記憶責任」。因為這本書我們才得以讀到吳明益所形容的足以「建立起一個壯麗、深邃,且充滿行動力的台灣自然書寫新系譜」的作品,以及最後一個書寫者如何凝視死亡:「儘管真的很想活著,接下來交給山安排了,但即使食物不夠了,這樣一直寫一直寫我就覺得自己不會死了。直到這時,我才覺得自己真的成了作家。」

向劉宸君取得作品授權,擔任編輯的羅苡珊已不只是登山隊伍的留守人,更是劉宸君作品的守護者。

《我所告訴你關於那座山的一切》獲得了2019年Openbook年度好書獎,但在這本書出版之前,或者該說促成這本書的編輯出版的,是山難一年後,2018年由端傳媒記者何欣潔與羅苡珊共同完成的梁聖岳系列專訪〈大雪過後,歸來的人〉。梁聖岳平實而生動地述說他們受困的那47天,從吃泡麵、餅乾到拿瑞士刀刮手臂的角質,如何度過。這份專訪是為了還原與澄清,以回應外界各種質疑,同時也看見生還者梁聖岳如何信守與女友的承諾:「活下來的人要說出這個故事。」

➤走進死亡的洞穴

如果説〈大雪過後,歸來的人〉是以梁聖岳觀點還原兩人受困待援的47天,《我所告訴你關於那座山的一切》是劉宸君19年生命與文學探索的珍貴彙編,那麼,一直到今年上映的紀錄片《雪水消融的季節》,我們才看到羅苡珊作為敘事觀點的清晰聲音。

原來,羅苡珊不只是留守人而已,她原本也是健行隊伍的一員,因為在緬甸感染瘧疾回台灣就醫,無法赴約,只能兩地互傳訊息。某些程度而言,她也是「倖存者」。

紀錄片分為兩部分,前半部以素人紀實的方式,紀錄著羅苡珊與梁聖岳山難過後,陸續在台灣山徑、營地帳篷、海濱騎腳踏車的談話畫面,看似日常,實則是訪談。繞著我們記憶中的劉宸君,以及我們該為劉宸君做什麼。大部分是羅苡珊持攝影機拍梁聖岳,有時反過來,有時則是腳架立著,兩人入鏡。如赤子般的兩位青年,一問一答,時而無厘頭,時而嚴肅。

進入第二部分的轉折點是,梁聖岳決定不重返尼泊爾,而羅苡珊仍帶著攝影機再走一次他們當年的路線。當鏡頭進入尼泊爾山區之後,羅苡珊便不再現身與現「聲」。特別是在山村聚落中對尼泊爾當地居民、民宿老婆婆、搜救隊員的訪談,皆剪去了問題,以當地語言述說兩位台灣年輕人的最後足跡。

這時,羅苡珊實地探訪摯友死亡的路線,神奇地分成了三道時間軸。第一道是2017年3月,劉宸君與梁聖岳在漫漫風雪中的健行,僅能靠當地人口述與地圖行程表想像。第二道是2017年4月,隨後抵達、循線救援的搜救隊紀錄畫面。第三道就是羅苡珊在雪水消融的季節,與原班人馬互動的旅程。三者在畫面中交叉剪接,形成了交疊,既是羅苡珊遲來的赴約,也是讓自己逼近、親臨劉宸君死亡的行動。或甚至可以說,羅苡珊也是在履行劉宸君給她的話語:「苡珊,你要做的便是去愛人。」

而在紀錄片《雪水消融的季節》裡,也真實呈現了劉宸君的性別認同,以及他與梁聖岳的關係。可以說,從2017年事發以來的媒體報導,一直到我這篇文章前面出現的「情侶」、「女孩」、「女友」都不正確。以劉宸君自己的話說:「他說我是純粹的少年,而他是赤裸上身的男孩,我們是兄弟也是情人。」而羅苡珊與劉宸君兩人在天主教曉明女中相識,到成為相伴上路的摯友,羅苡珊在訪談中說到:她花了很久的時間去拆解對自身性別的看法,探索到現在,比較舒適的認同框架是「非二元」。

➤非二元的留守者

「留守」兩字在中文可快速從字面理解,是「留置停守」、「留下來守護」的意思。但有趣的是在日文漢字,「留守」卻是外出、缺席、不在場的意思。學日文時曾經腦筋打結。然而,對在山上的人而言,山下那位留守人確實不在場。只能相信並感受他在山下同步追蹤、默默守護,在能互通訊息的山頭確認彼此:「我在」。

羅苡珊從不在場的隊員,到留守人、倖存者,守護了罹難真相、守護了劉宸君的作品,最後更以雙腳重回現場。《雪水消融的季節》不是山難紀錄片,不是歷劫歸來生還者梁聖岳的紀錄片,也不是早慧早逝的文學天才劉宸君的紀錄片,而是劉宸君生命的留守人羅苡珊的真摯旅程,裡面有生、有死,也有愛。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量