漫畫收藏.小島》貼近原作不失深沉,《蒼蠅王》圖像小說的改編抉擇與視覺敘事,青少年宜讀

大學時閱讀了威廉.高汀(William Golding)的《蒼蠅王》,講述困於荒島的孩童們,試圖建立文明規範,卻在為首的兩個孩子──雷夫和傑克的拉鋸間,勾出潛藏於人心的黑暗,最終野蠻吞沒了文明。

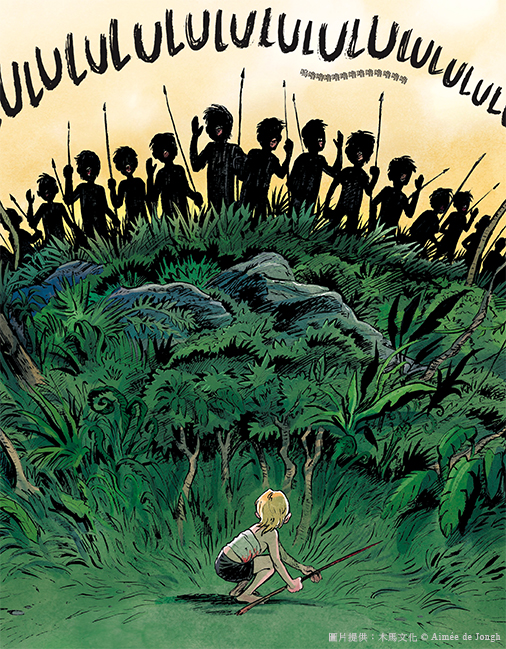

由於在此之前已閱讀同類型、更血腥暴力的後起之作《大逃殺》與《肅清之門》,導致初看《蒼蠅王》時並無太大的衝擊,反倒對書中細膩的海島描繪印象深刻。6月時,我收到木馬文化圖像小說版《蒼蠅王》的電子試閱檔,這是原作出版70年來首次圖像改編,由藝術家艾美.迪雍(Aimée de Jongh)繪製。翻閱時,我驚豔於繪者流暢、繽紛的筆觸,創想洋溢的編排與構圖,是部貼近原作、頗具匠心的改編。

➤圖像的改編節奏快,更適合青少年

圖像小說(graphic novel)是運用漫畫手法創作,並有完整故事性的書籍。將小說改編為漫畫,我覺得最具挑戰的點,是如何轉場與台詞去留。因為小說一筆帶過的場景,漫畫往往需要多格鋪陳才能流暢畫面。而小說可以讓角色嘴一堆字,漫畫卻因畫面佔比與閱讀動線等緣故,單一對話框一次能容納的字數十分有限,倘若整本書又有頁數限制,台詞勢必難以完全翻自小說。

這部圖像小說版《蒼蠅王》受眾鎖定為青少年,如何拿捏原作的殘忍尺度,是改編的一大考驗。本篇打算梳理《蒼蠅王》原作與漫畫版的差異,探討文圖轉換的眉角。所對照的小說版本,為高寶出版社2021年出版的《蒼蠅王【十週年紀念版】》之電子書。

由於本作只用300多頁來轉譯,篇幅有限,必然得刪修大量台詞,並略過原作中諸多對海島景物的鋪陳,像是滿谷藍花、蠟燭般的翅果鐵刀木、海市蜃樓蒸騰、隨恐懼濃稠的塔雲,與心境輝映的浪濤等。如此刪剪雖弱化原作的深邃,卻也輕快了劇情推進,節奏或許更貼合青少年受眾。

➤小說角色辨識度更高,對人性的真知灼見更鮮明

此外,漫畫將惡行更聚攏於傑克。作為野小孩首領的他幾乎傳承了原作之惡,其他惡行則進行多層柔化,諸如隱去髒話、消解爭鬥欺凌、刪除小鬼頭的暴行,尤其軟化另一位首領雷夫的殘酷。

原作中雷夫常冒犯、輕蔑一位綽號小豬的小孩與溫和的賽門。當小豬談及日晷時,原作的雷夫便不耐嘲諷,漫畫則描繪雷夫沉默地聽;當賽門鼓勵雷夫懷抱希望時,原作的雷夫酸言酸語,漫畫的雷夫則欣慰接受。漫畫還刪去雷夫與小豬隨野小孩起舞、誤殺賽門等事件,並在第270頁加筆雷夫和小豬悲傷相擁的畫格。

畫格中,兩人身形渺小地縮在茅屋內,茅屋背景只向外揉到一圈蛋形,便沒入一片白,兩人彷若被擲入虛無般孤寂無助。漫畫中的雷夫成了更溫柔、更珍惜朋友的人,讓讀者更容易與之共情。

雷夫之外,身為野小孩一員的羅傑,他的惡與存在也被淡化了,漫畫只保留羅傑向小鬼頭扔石頭的惡行。原作第一章跟隨雷夫和傑克上山的是賽門,賽門始終保持良知,象徵此時孩童仍心繫文明。然而,第七章雷夫和傑克探查怪獸時,跟班換成殘酷的羅傑,喻示野蠻逐漸取代文明。

而城堡岩談判時,羅傑便完全釋放自身的惡,推落巨岩壓死小豬。不過漫畫卻將探查怪獸的三人行減為雷夫和傑克,著墨於兩位首領的矛盾與恐懼。城堡岩談判時,漫畫只在第284頁閃過小孩行兇前的背影,與下一格邈遠城堡岩上模糊的小臉。此外,由於原作角色眾多,漫畫可能要避免失焦,因此除了要角相對有外貌特點,多數角色的辨識度都偏低。

再者,漫畫還精簡了小豬對人性的真知灼見,更是抹消他剖析傑克憎恨雷夫的發言。如此作法消融了原作對人性的猜忌,稍微扁平了原本的角色形象,我覺得有點可惜。

➤圖像小說的視覺鋪陳:主角登場與紅色針織衫

雖說因篇幅與受眾等關係,繪者勢必有所精簡,不過本作的構圖與編劇仍蘊藏諸多巧思。

第一章前,繪者多加了5頁引子,瀏覽海島風光、領雷夫登場,最後凝滯於身著紅色針織衫、在陰影下一臉憂沉的雷夫,陰鬱的情緒為本作定了調。

進入第一章〈吹響海螺〉,雷夫已脫下紅色針織衫,抵達水潭就裸身戲水。戲水的第6頁,分鏡外框近似門狀、山形,頗有融入海島、踏入新世界大門的意涵。原作首篇開頭,雷夫便與小豬相伴,漫畫則讓雷夫率先出場,獨自探索並戲水一陣子後,小豬才出場,並抹去小豬戲水的鏡頭,令讀者能迅速補捉雷夫的主角定位。

當雷夫吹響海螺號召群眾時,漫畫的雷夫似乎從殼口附近的「臍孔」吹奏,原作描述海螺「從有一個小孔的尾端到粉紅色的開口,全長大約十八吋。」「拉爾夫(雷夫)半信半疑地把海螺尾端抵在嘴上吹了起來。」由上下文推敲吹孔應在「螺塔頂」,此處最常被打洞加工成樂器吹口,未加工或螺塔無小孔的海螺,照理很難吹出響聲,漫畫中從「臍孔」吹奏,不太確定是否合理。

當孩子因螺聲而聚集時,原作描述大家身著「各式各樣的學校制服:灰色、藍色、淺黃色的」,漫畫則讓小孩都套著類似的制服,有些還套著紅色針織衫,紅色針織衫與綠色棕梠島對比鮮明。之後當大家漸漸褪去衣物、裸入蠻荒,小豬仍舊裹著針織衫、始終務實。紅色針織衫是文明的產物,在野蠻之綠中格外刺眼,也意味小豬與海島格格不入。

➤海島樂園與怪誕風景:對小說的添移、轉化

原作首篇孩子集合後,便是三個小孩探勘島嶼、狩獵失敗等劇情,漫畫則將探勘和狩獵挪到第二章。如此騰挪,是因為開篇就隨著雷夫的足跡多次轉場,又花了極長的篇幅烘托海螺、捏塑眾多角色,至此已在一個章節中塞入過多資訊。相反的,原作第二章〈山頂之火〉聚焦於開會與生火,轉場相對簡約,繪者可能為了平衡每章篇幅,便把部分原屬第一章的段落併入第二章。

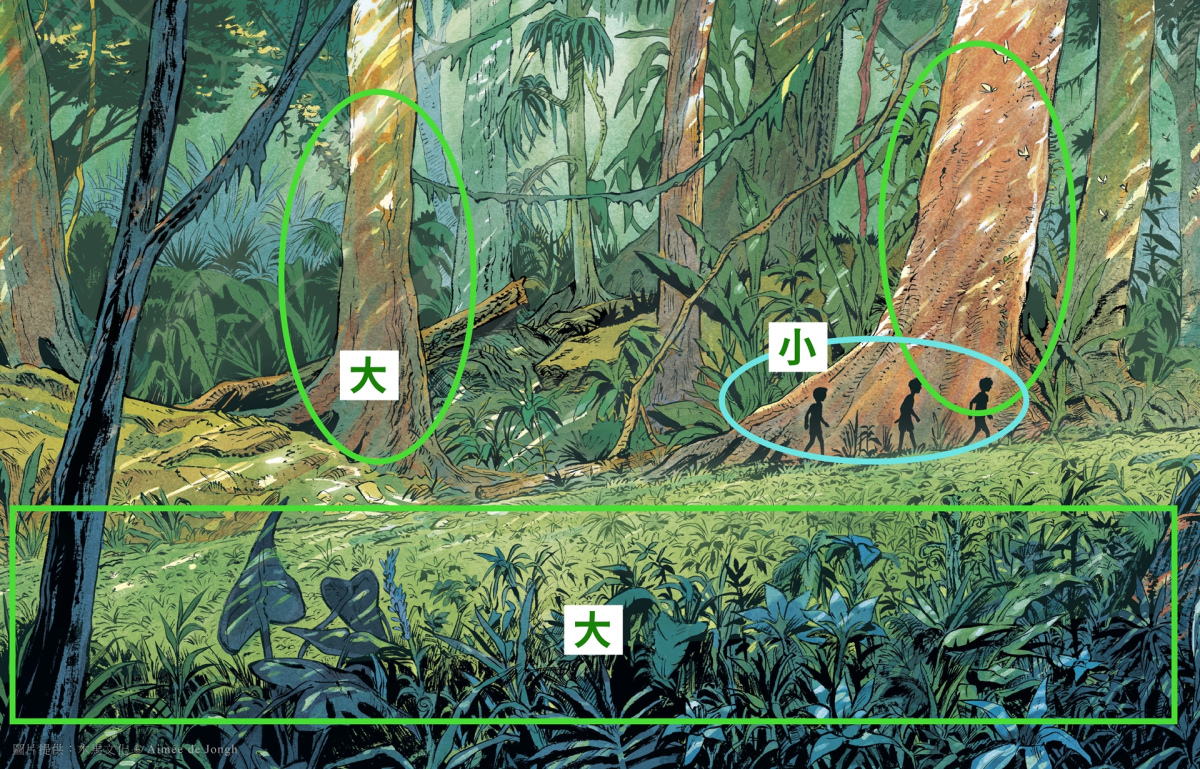

第二章開頭以跨頁鋪展遠景巨木和迫近的碩大野草,包夾孩童爬坡的微小剪影,蓊鬱中偶有「珍珠色的光線從樹冠間隙篩下」,壯闊幽冥且無台詞的跨頁,恰巧成了替第二章揭幕的扉頁,且篩落的光點宛若教堂鑲嵌玻璃烙下的斑駁,神性油然而生,似乎暗合後續山頂生火時的宗教狂熱。

除了添移原作情節,漫畫也轉化、挪用部分原作文字。

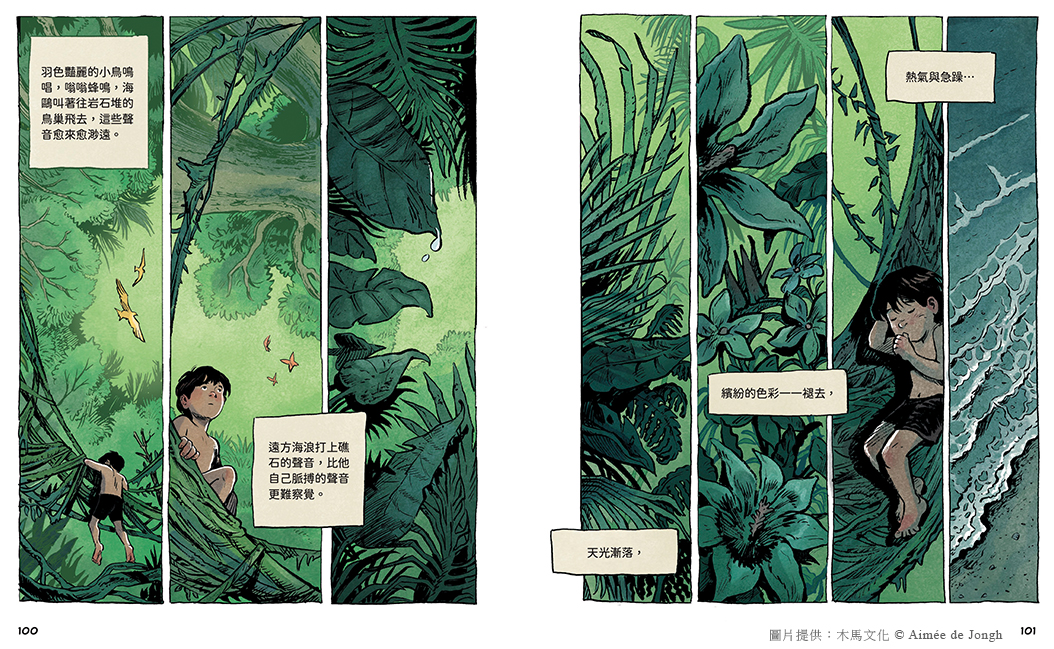

漫畫第100、101頁,以均切的直方格垂落森林靜謐,翻頁後,讓賽門在藤蔓交織的毯子中蜷眠。原文描述「夜色傾瀉而下,淹沒了林間的通道,使它們變得像海底那樣昏暗而詭異。」漫畫落實了這段比喻性文字,讓藤蔓下洄湧著一潭水、悠游著魚,虛實交錯。這段賽門擁入森林的時光,反映了賽門有著如智者般澄澈的心靈,才能悠然於本質實為樂園的海島。

當賽門面對被傑克獻祭給山頂怪獸的豬頭,則能心映被孩子惡念所召喚的蒼蠅王。繪者將原作中蒼蠅王對賽門嘔出嚇與死亡預告,濃縮成一句「我們要在這座島上狂歡」、反覆吟誦,在一片腥紅腐爛中更顯怪誕。

而傑克所獻祭的怪獸,實為落難飛行員的屍體。飛行員落難時,繪者刻意安排他於聳立的岩塊前安息,頗有立墓碑的意象。率先發覺空難的是一對雙胞胎,原作中雙胞胎遠眺時,誤以為降落傘所纏繞的屍體是怪獸,向大家傳達怪獸有眼睛、牙齒跟爪子,漫畫則具體成蜘蛛型態,除了渾圓的蛛肚張揚著爪,形似蓬鬆的傘體纏亂著線,也可能是為了對應原作中,雷夫回憶中的妖道術士之書──「在27頁還有一幅猙獰可怕的蜘蛛圖」。

➤眼鏡與生火,文明與失控

原作中,賽門逃離蒼蠅王後便發現了屍體,他親自上前解開纏繞屍體以致隨風擺動的繩索,漫畫則止步於賽門遠觀,以迴避特寫屍體的腐爛。孩子們的恐懼借屍還魂成了怪獸,唯有清心的賽門看破恐懼的本質。他原本有機會撫平大家的恐懼、尋回理智。賽門可看作孩子回歸文明的關鍵,而一直身著紅色針織衫的小豬也是,尤其小豬的眼鏡更是關鍵中的關鍵。

原作中,眾人拿小豬的眼鏡生火以召喚船隻、回歸文明,考古來看「已知用火」算文明的起點之一,然而文明需要眾人維護才得以傳承,當孩子無法守護篝火,便預告文明的崩解。而帶來火焰的眼鏡,既是文明的產物又是火源,在蠻荒之地可說是文明的權威。

繪者特意在第9頁、第78頁以眼鏡倒映火焰,尤其第78頁刻意用冷色灰濛鏡外之物,讓鏡中鮮紅的火焰更具侵略性、整體氛圍更加奇詭,或許表示眼鏡既能生火,亦能透視火焰「危險的本質」,以響應結尾吞噬海島的大火。看透危險的本質,也與第133頁相呼應,小豬破碎的眼鏡框住憤怒的孩子們,鏡片裂痕切割彼此、具象了團隊的分裂。分裂亦是失控的起點。

用眼鏡生火的橋段,繪者也有獨到的設計。

第74頁第一次生火時,以俯角全覽歡快圍繞火堆的小孩,小孩身上披著高反差的兩色系——向光的黃色系與逆光的黑色系,並在背後拖曳長長的暗影,整體鼓燥著邪教的詭譎感,與後續傑克用豬頭獻祭相應,最後火焰失控蔓燒。第104頁,小孩在相對熟悉的情境下第二次生火,這次較多平視與遠景以穩當視線,色調自然。

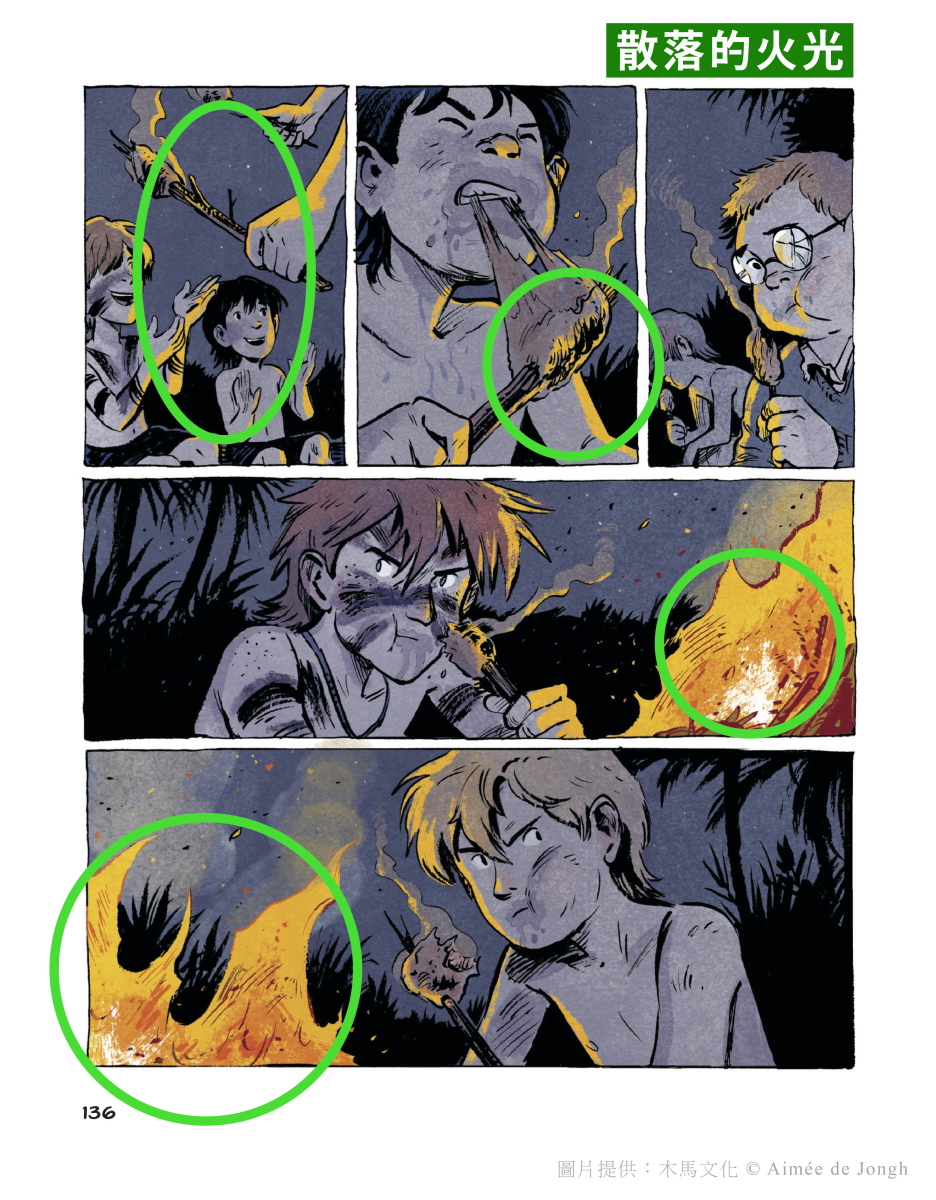

第135頁第三次生火,此時彼此有了嫌隙,整頁的色調編排,斜切成左上沉灰的天與右下亮黃的火,作為衝突點的豬則紅黑混雜,吊於火焰中炙燒出猙獰。第136頁延續前頁的灰沉基調,跳眼的火則分裂於各格,似乎寓意團隊的崩解。

第212頁,小豬主動拿下眼鏡生火、與大家同樂。篝火由左下竄上右構成升空趨線,色調柔和中昂揚著希望。

第311頁,傑克等人打算放火燒死雷夫,火舌攀上枯木,恰恰與窟窿纏得形似腐爛的豬頭。孩子的惡念再次凝煉成蒼蠅王撲向雷夫,翻頁便陷入整片赤熱。

綜合上述,繪者用相對單調、對比強烈的色系,烘托恐怖暴虐的氛圍,和平時色調便趨向協調。

➤火焰的雙重性:從文明到軍艦

第306頁,雷夫於下風處,其上是一坡綠植、一排黑影與一列叫囂,搭上雷夫蹲伏的姿勢,層疊出厚重的壓迫感。此構圖也重現於第314頁,雷夫在一片火海中向下竄逃,燥動的鬼影與狀聲字則由上襲來,甚至連第235頁賽門逃離蒼蠅王也是類似的構圖,重疊的構圖或許隱喻處於上風處、腐蝕心靈的蠅蟲,始終流竄於重重人影間。

諷刺的是,源於人性黑暗的火焰,讓蓬勃生機熔作荒蕪,卻同時煥來文明的救援。具備極端兩面性的火,就如同游移於良心和獸性光譜中的孩子。

當孩子們的獵逃被登島的海軍打斷後,繪者用一面跨頁悠遠出海面與巡洋艦,一切看似歸於和平,一翻頁便聚焦於於黑洞洞的砲口,那是文明的產物,其中所填裝的則是更加野蠻的殺戮。●

尋羊冒險記(村上春樹青春哀愁三部曲-3)

尋羊冒險記(村上春樹青春哀愁三部曲-3)

OB短評》#537虛構世界裡尋找真實的極品好書懶人包

●中年不憂鬱

從思維、生活到行動,精神科醫師的解憂練習,帶你突破低谷,找回幸福的中年之路!

50代うつよけレッスン

和田秀樹著,黃薇嬪譯,遠流出版,380元

推薦原因: 議 實 益

本書指出中年階段那些非病非痛卻足以影響生活品質的不適感。從體能變化談到情緒波動,人際關係與思維盲點,精準卻不殘酷地揭示中年危機背後潛藏的憂鬱因子。對於人生歷練累積成的副作用「自以為是」,更是切中要害。這部生活指南觀察與描寫細膩,能為讀者搶得先機,準備好人生下一階段的裝備和訣竅。【內容簡介➤】

●一條命值多少?

人命的價值誰能決定

The Price of Life: In Search of What We’re Worth and Who Decides

珍妮.克利曼(Jenny Kleeman)著,韓翔中譯,時報出版,580元

推薦原因: 議

生命誠可貴的量化版,奇聞帶來的反思。作者走入素來謝絕參觀的後臺,讓我們見識當人命被拿起來掂掂看值幾斤幾兩時,計算者是如何撥動算盤。作者破天荒的起手式向殺手直球詢價,透過來自資本、政策、生死、公益等各種情境的牌價,及其「計算」過程的揭曉,這些強烈的衝擊在在提醒你我,無論樂不樂見,人的價值都以各種方式被衡量著。【內容簡介➤】

●雲端亡魂

往生者的數位個資與AI時代的生命思考

The Afterlife of Data: What Happens to Your Information When You Die and Why You Should Care

卡爾.歐曼(Carl Öhman)著,傅文心譯,衛城出版,480元

推薦原因: 知 思 議 樂

以「數據的來世」為題,此書從哲學思維切入討論死者意識的流變,再引入當代最深切的議題「數位遺物(骨灰)」(digital remains),思索數位時代的生命觀,以及我們對於永生、分身、靈魂、後死亡等概念的既有認知。除了圍繞在死亡後資料與人格相關的思辨,作者亦提出在世「檔案公民」的呼籲,對於資料的妥善使用、保存與永續,提供最應時的提醒。【內容簡介➤】

●錢是虛構的,但我們都選擇相信它

Money: The True Story of a Made Up Thing

雅各.戈德斯坦(Jacob Goldstein)著,吳書榆譯,麥田出版,420元

推薦原因: 知 思 議 樂

本書以貨幣的建構性為核心,鋪展出「錢」的歷史。跨越古今東西時空,穿梭具體形象與抽象概念,人類是如何見錢眼開與為錢所困,盡現其間。在知識論理的扎實與故事的生動有趣之間,作者也善盡知識轉譯者的職責,提出令人舒適的平衡感,每一篇章=每個貨幣史重要的環節,都讓讀者宛如聽一集睿智又有趣的podcast。由此再回頭看、重新考慮自己對待錢財的方式,也會明朗踏實許多。【內容簡介➤】

●盲人國度

從看的見到看不見的奇異旅程

The Country of the Blind

安德魯.李蘭(Andrew Leland)著,謝樹寬譯,遠流出版,500元

推薦原因: 議 樂 益

作者將自己失明的過程當成一場探索,使身體無可逆轉的經歷成為田野。帶有疾病書寫的質地,細膩地描寫失去視力的漩渦對五感轉出了什麼樣的花紋,使我們有機會感同身受。另一方面,作者亦充分意識到失明的社會性與文化性,在身體失能所產生的個人與群體的扞格之間,納入歷史的脈絡與社會科學的思維,寫出了當代新的身體文化史。【內容簡介➤】

●禮物經濟

所有繁茂興盛都是互惠的結果

The Serviceberry: Abundance and Reciprocity in the Natural World

羅賓・沃爾・基默爾(Robin Wall Kimmerer)著,劉泗翰譯,果力文化,320元

推薦原因: 知 樂 益

這本書很可愛,我們讀到擅於深描植物的作者與鳥類夥伴分享莓果的故事;這本書也很批判,直面資本主義的剝削和私有,強調自然界的分享才帶來真正的富足。作者以宏觀的視角,思考如何擘劃立基於生態模式的經濟系統,更以原住民的社群經驗做為指引,回應全球危機、也提出解決方案。【內容簡介➤】

●我的奮鬥4

在黑暗中跳舞

Min Kamp 4

卡爾.奧韋.克瑙斯高(Karl Ove Knausgård)著,郭騰堅譯,木馬文化,720元

推薦原因: 議 文 樂

《我的奮鬥》來到第四冊,節奏明顯快了起來,呼應著轉大人的荷爾蒙狂飆。極北的峽灣、寫作的慾望、即將過期的童貞、進入一向鄙夷的體制⋯⋯一切是如此他媽的羞恥,又如此怯懦的做張做致。作者以監視鏡頭的超寫實主義,錄下了自己的踉蹌,也戳中了每個人「悸」憶猶新的出社會。【內容簡介➤】

●味道的航線

從馬祖到台灣,福州飲食文化探秘

黃開洋著,前衛出版,600元

推薦原因: 知 議 樂

以馬祖為圓心,福州菜為半徑,畫一個飲食文化的圓,發現即使在臺灣也有好一些時不時可見的小食、調味、菜色位於這個圓圈的範圍。本書為我們指出飲食中更為多樣的基因,也譜出這些食物都會化的樣貌。而這些食物環球旅行的軌跡,也隨著作者誠懇的筆調與一步步的挖掘,勾勒出離鄉者的故事。透過飲食,去探究文化型態及屬於此文化中之人的本質。【內容簡介➤】

●走進彼桑拉返2

迪娜與她的種子

Bunun tu Pisanglavan 2:Tina tu Tani

蕭淳恩、董立銓、蔡佳秀、葉綠舒著,農業部林業及自然保育署花蓮分署,350元

推薦原因: 知 議 樂 益

這部美得扎實的作品,生動呈現了布農菜園裡的保種日常與豆豆知識,文化傳承與部落女力也一一入鏡,議題飽滿。考究的編排裝幀,突顯了紙本的感官價值,這對專案成果發表、地方書寫、政府出版而言,都是一次美好的啟示。【內容簡介➤】

●烏鴉在港島線起飛

程皎暘著,初文出版,360元

推薦原因: 文 樂

這本小說集寫香港的異質性,從動態的書名出發,落在各篇的是由節日、地理、漂泊、經濟、AI、人工等共存於香港的元素,集合為人的異地性。雖然無處安身的調性貫穿全書,但這似乎並非指向角色欲求安身立命,作者更悉心建立的,是起飛的姿態與飄浪的型態。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量