閱讀隨身聽S11EP5》資深日語譯者詹慕如/翻譯其實是二次創作,每個用字遣詞都是一種創作

從事翻譯工作20餘年的詹慕如是國內備受讚譽的資深日文自由口筆譯工作者,翻譯作品遍及推理、文學、設計、童書、戲劇等各領域。除經常擔任藝文、商務、科技等類型之同步會議及活動口譯,亦經營臉書粉專「譯窩豐」,記錄與分享翻譯工作甘苦。

閱讀誌特別邀請詹慕如到節目中,分享口譯、筆譯經驗與甘苦談,以及對於翻譯工作發展趨勢的觀察。節目豐富精彩,請別錯過。

【精華摘要】

➤AI做得到的

主持人:現在這個時代好像可以不那麼依賴人來翻譯了,很多時候透過手機、網路,會覺得翻譯滿容易的,好像也不需要去學習一個語言了。未來如果AI發展得愈來愈好,還會需要翻譯者嗎?

詹慕如:現在中文跟英文之間翻譯的語料庫比較豐富,確實看到有一些翻譯工作,AI可以表現得很不錯,但也要看翻譯工作的性質。如果是知識性較高的,特別是很多科技業,他們要展現目前科技發展的高度,想讓大家知道現在的AI、語音辨識等等做得很好。我覺得在準確度、辨識度上,當然是沒有問題的。

但是翻譯要做到完美,其實需要很多前提:這個講者要口齒清晰、都要說對、原文要給對,最後它才能夠翻譯正確。再來,假設一切的條件都很完美,在螢幕上看到下面跟著講者出現的翻譯文字都很完美,是不是作為觀眾,就一定很享受這樣的情境呢?

我自己也曾經在工作的場合,遇到日本客戶在餐敘時,拿出在機場租的翻譯機跟店員對話、點餐。我覺得也很不錯,省了我一些工作,變得比較輕鬆。翻譯的工具、或機械翻譯等等,未來絕對會替代掉一部分目前翻譯跟口譯的工作,但它有沒有可能完完全全替代掉?我覺得不太可能喔!就算它替代了——當然這個比例一直在提高——但是最後還是會留一些核心的部分,是只有人類才辦得到的。

➤AI難以取代的

主持人:一般的問路、購物是可以替代,但比較精細的溝通,就不太可能?

詹慕如:對,精細的溝通是很講究情感的,或者需要做策略判斷的時候。我相信大企業如果要進行商業談判,不管對於AI有多麼信任、對機械翻譯有多麼信賴,還是會希望有個真人在旁邊。因為機器也不是完全沒有錯誤,機器還是有能力的限制。

機器也是人開發出來的,要如何判斷它有沒有出現某些人為的錯誤,最終還是需要人類存在。所以在一些政治場合、大型商業談判的場合,你都不太可能看到AI出現。大家還是會有點怕怕的。

主持人:我想一方面是怕不夠準確,二方面可能也怕洩密的問題,以及有些表達的意義是蘊含在語氣之間的。

詹慕如:沒錯,尤其像政治、外交這一類,有時候我們判斷的並不是「這個字該不該翻成這個字?」 而是「這個字現在該不該講?」 或者是說「我應該怎麼講?」

這些判斷,至少我覺得現階段的AI還沒有辦法做到。因為我們在工作的現場,也是當下、就是那零點幾秒要做出這個判斷:不要翻出這個字,或者要翻出這個字。

還有,人是會犯錯的——我是指講者可能說錯了一個東西,但因為我們跟了整個案子,知道他這時候不應該這麼講,我可以當場跟他確認,再幫他進行修正。但AI不是,它是你給什麼就吐出什麼來,它不會回問你。

➤同步口譯如同雙打

詹慕如:同步口譯會有兩個人一起工作,這時候另外一個夥伴就非常重要。我在口譯的時候是很專心在聽,而事先沒有準備到但現場出現的單字,夥伴不一定是補位,他可能馬上查電腦,然後我這邊再多講幾句話、墊一些其他的話,等到他查好,我再把那個字補進來。

主持人:這好像在打雙打。

詹慕如:對,有些人不理解,講者一個人在講話而已,為什麼同步口譯需要兩個人?因為有太多無法預期的狀況,需要兩個人互相支援。或者有些講者講了一串數字,數字其實是非常難記憶的,因為可能一錯過,馬上就忘記了,除非它是有規則、有邏輯的數字。所以一般狀況,不管我要不要看,夥伴一定會把數字寫下來。稍後如果需要,就可以補上,這就是非常需要的輔助。

主持人:所以口譯跟筆譯是有滿大的差異,表示我不是一個人工作,我還要知道怎麼樣跟別人合作。

詹慕如:對!這是同步口譯比較特殊的地方。通常客戶會讓我們自己找搭檔,因為默契很重要。

➤語言轉換的眉角

主持人:您在中、日兩個語言之間悠遊,會不會有時候轉不過來?

詹慕如:很累的時候確實可能會突然轉不過來。可是一般在工作中,倒是不太可能會發生,因為我們知道在面對的是中文聽眾,也會比較小心,不要講出「聽起來太像日文的中文」。

主持人:怎麼樣避免呢,這跟語言的本身結構有關嗎?

詹慕如:現在很多日語漢字會在中文直接使用,一開始看不太懂,後來大家好像也就接受了,讓這些字存在我們的語言裡面。我自己比較不那麼喜歡這樣,所以我還是把會它轉換成中文的詞彙。

至於句型,日文裡有滿多倒裝,或者是沒有主詞的句子,在日文裡面的語感是怎麼樣呢?有時候它並沒有那麼強烈,想要透過倒裝來特別呈現什麼,也許就是那個人最自然的講話方式。

這時候我就會判斷,我要把這個句子轉回來,讓它變成一個人講話的時候最自然的方式。也就是說,應該注重的是講話當下的語氣或語境,想要表達的是什麼,而不是去糾結句子的順序。

➤口譯、筆譯的差異

主持人:您覺得做了口譯工作對於筆譯有什麼幫助嗎?或是反過來?

詹慕如:有!做口譯對於筆譯的幫助,我覺得是反應的速度會變快。因為在口譯當下,必須很及時處理好文。在同步口譯的時候,大家對於產出的文字可能比較不那麼挑剔,通常會覺得知道意思就好。可是逐步口譯時,我覺得我自己跟聽眾都會期待,我說出來的語句是比較完整、或比較悅耳的一段話,那就很考驗翻譯者瞬間處理文字的能力。

再來就是口譯要接觸到五花八門、很多不同的領域,真的是上天下海什麼都有。當我後來在筆譯類似題材的時候,翻譯起來會更踏實一點。

➤翻譯是譯者的創作

主持人:以筆譯而言,特別是文學作品,可能還有寫作風格的問題。最近諾貝爾文學獎,有些人就提出關於翻譯的問題:會不會譯者在翻譯時,把它翻得更美、文筆更漂亮,讀者以為作者文筆實在太好了,但事實上這不見得是作者的功勞?或者可能反過來,原來作者文筆非常好,但是碰到一個也許詞窮的譯者?

詹慕如:這就牽涉到翻譯其實是二次創作,所以翻譯要跟原文完全一樣,是不可能的事情,但這也是翻譯最有趣的部分。

我發現假如翻譯兩千字,可能我一兩個小時可以做好;但是要我自己產出兩千字,就不可能那麼快完成,因為用到的腦部是不一樣的。但是,我在翻譯時,難道完全沒有創作的部分嗎?還是有,只是不像我自己去寫兩千字,是從頭到尾要自己想,我可能是在做局部的思考。也就是說,我在翻譯每個句子的時候,都有取捨跟判斷的策略在裡面。

這些東西可能太微小了,以至於我沒有意識到自己在創作。但事實上,我每一個用字遣詞,背後都是自己的一種創作。那譯者可不可能擺脫掉這種創作?我覺得是不太可能的。

這就是為什麼我們常常說,一本書換一個人翻譯,可能就出現不一樣的味道。對讀者來講,有點像是賭博——你不曉得你喜歡的書,會被什麼樣的譯者翻到?翻出來會不會是你喜歡的樣子?

但是這個世界,本來就是充滿了許多不確定性,就讓它呈現吧,也沒有什麼不好。●

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

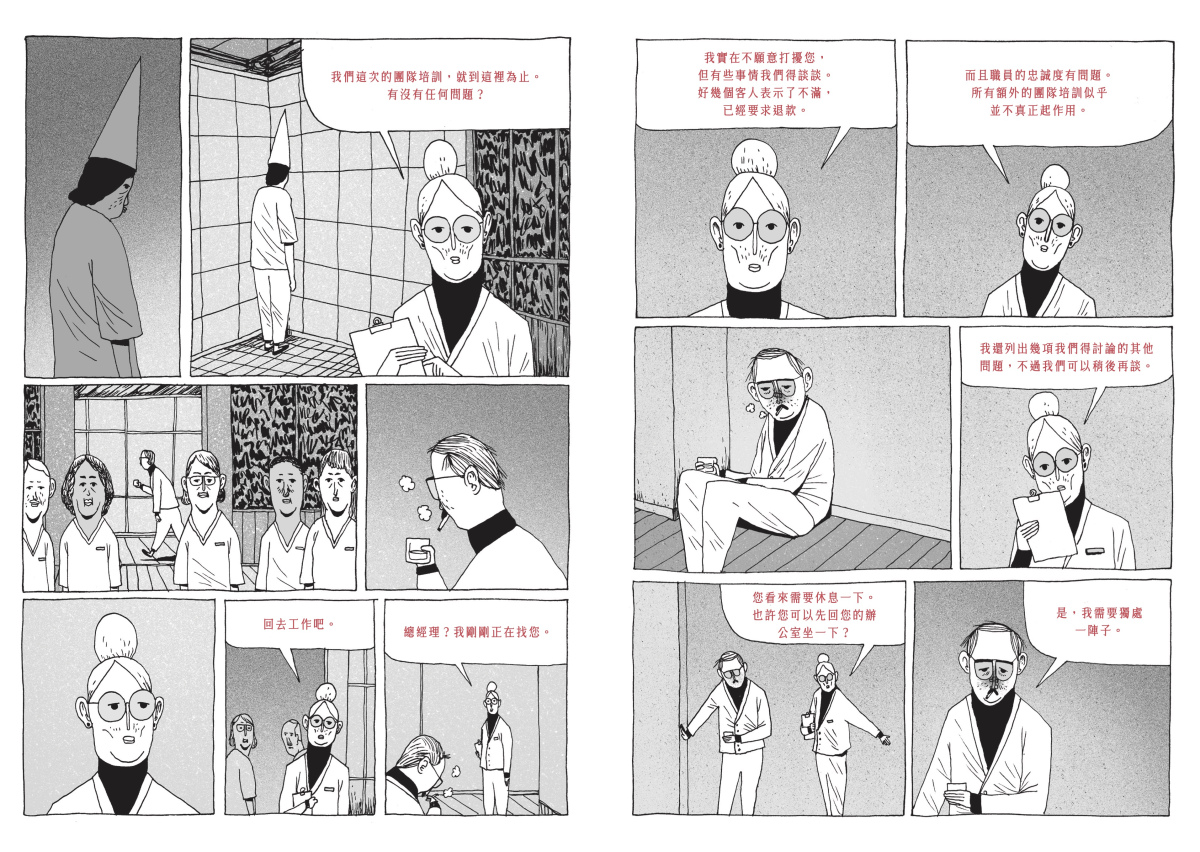

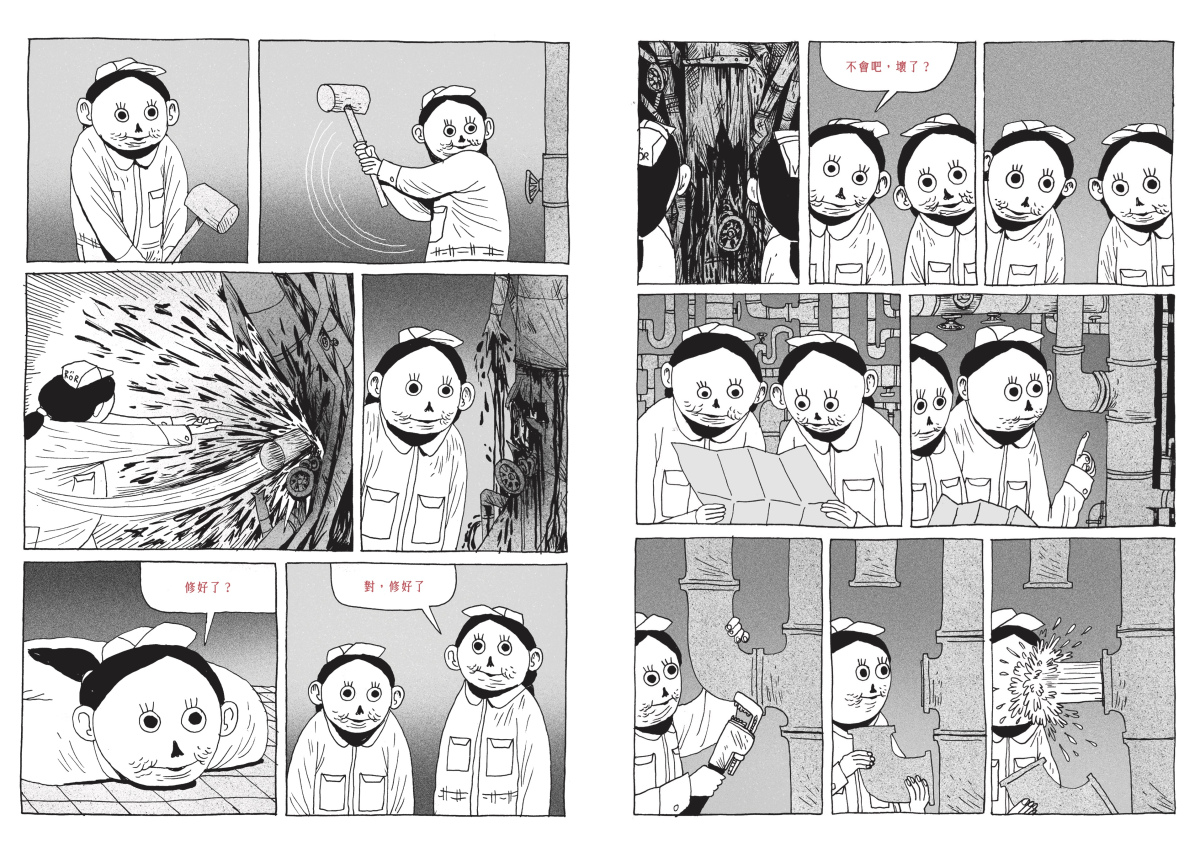

SPA驚魂記

SPA驚魂記

書評》一個不小心,就被算了一命:百無禁忌的顏訥《假仙女Faux-cul》

「妳有每天吃B群嗎?」

這是我最近聽過最充滿愛的一句話。

先是我的手機裡傳來女性朋友這樣的問候,然後我也用同樣的方式傳給其他女人。就連婆婆都會定期傳訊息問我,「要不要幫妳買B群?」

這份愛很複雜,卻因為時間永遠都倉促,無法一一關懷與道盡,有時更是出於體貼故不便明問和道破,最後簡約為短短一個問句。而這當中難以一言以蔽之的複雜,在顏訥的散文集《假仙女 Faux-cul》被清楚詳列,如同一本身體、情感與關係的檢視清冊,只差沒附上一份由1到5依序代表疼痛/幸福指數的表格供大家勾選。畢竟加加減減的總分結果,早就瞭然於心。

但誰都懂得有苦有痛就是要說出來,就算被人嫌棄不懂惜福、無病呻吟,還是要大喇喇地「該該叫」讓自己爽快,痛就隨之活生生減去大半。每一種痛背後都有曲折的故事,像條條通向羅馬的大路,通向靈魂中的靶心,那永無可治癒的痛點。這樣說來有些絕望,因此要笑著說,最好是笑出眼淚來。該怎麼做呢?且看顏訥示範。

顏訥啊,她百無禁忌。例如她寫內褲、胸罩,談女人身上的四團肉是大是小是挺是垂,舉凡色澤、彈性、質感都是女人的軟肋。當我們走到了女性主義一年到頭被高喊不知多少次,廣告商也已經知道母親節不可以再叫孩子買吸塵器送媽媽的時代,但一場婚禮的前期籌備,彷彿將女人打回原形。

我們仍舊是需要一些戲法來替自己加點什麼的女人。雖然沒有人明著說,但穿上婚紗禮服後,身上空蕩蕩的衣料會告訴妳,讓妳知道自己的不足。顏訥以「幻肢痛」來形容這種詭譎的感受:妳以為妳該有,但是卻沒有,因而感到空虛。她更以「帶著一種赴死的美感奔忙」來指出這番狼狽。慘的是,這種奔忙只有程度之分,難有停止的時刻。

好不容易大膽拋開罣礙(提臀內褲和加厚胸墊),顏訥又狠狠將妳領到那處幽暗的入口,且先踏過衛生棉條的大抉擇,再爬上看診檯,張開大腿。顏訥直接將其呈現在舞台上,像是魔術師的切割表演,上半身與下半身的掙扎,最後終於分裂,這時候妳才正式進到女人身理與心理的密室裡。

而溫泉與針灸台上,都是身體內裡與外表的展示場,想避也避不開,眼神等同於針尖,直搗心窩。顏訥不厭其煩揭露各種假裝,甚至以身示範兼自嘲,逼我們正視。

就這樣,身體痛完了心裡痛,心裡痛完了靈魂痛,靈魂痛完了全部一起痛。在我的朋友群裡,此時會捎來的就是一句,「妳有每天吃B群嗎?」而在顏訥的世界裡,則是,「走,去算命吧!」

這時再回頭看全書的第一輯,一篇篇讓人笑破肚皮的算命記,雖號稱是出於寫作計畫的行動,但算的可是實實在在的人命一條啊。

有些算命仙的話是痠痛貼布,哪裡痛往哪裡貼,但藥效短,而且貼完還會皮膚癢。另有些算命師專門剝皮扒骨,把妳的命拆解得像命案現場,重新拼湊四肢還原真相。有些則看準荷包重下毒手。

但是當我們因日久的傷痛已藥石罔效,除了定期往診所報到外,就只能算一算這未來的命將如何。只是,妳願意信嗎?顏訥既戲謔又虔誠地寫下五花八門的算命場景,道出在科技即將取代人類之際,算命仍穩坐其位,是千年破不了的迷信,也是支撐薄弱人心的最後防線。

顏訥筆鋒尖銳,文字卻Q彈有嚼勁,句句點出人心的硬傷,又不失幽默地化解尷尬。在AI席捲而來的今日,她以排山倒海之姿回頭殺去,翻轉出一個新的寫作視野,哪怕AI再會演算也算不過天,而天地造人,造化弄人,歹誌哪有可能被算得這麼清楚。未來誰輸誰贏,走著瞧!

讀到後來,我彷彿見到顏訥的臉孔從書中映現,嘴上帶著一對八字鬍,背後升起光芒萬丈的八卦旗,手執籤筒還是兩顆轉呀轉的能量石之類的道具,一面嘿嘿嘿地笑著瞅著我們。而我們一路讀來的狂笑與驚恐都被她看在眼裡,且偷偷地算上了一把。●

作者:顏訥

出版:寶瓶文化

定價:390元

【內容簡介➤】

作者簡介:顏訥

來自花蓮的客家人。清華大學中文所博士,曾任中研院文哲所博士後研究學者,現任國科會人社中心博士級研究員。研究香港、台灣文學與唐宋詞、筆記中的性別文化,最近開始注意跨物種與嶺南海洋。得過一些文學獎。入選《九歌106年散文選》,散文創作計畫獲國藝會創作補助。著有散文集《幽魂訥訥》、合著有《百年降生──1900-2000台灣文學故事》、《她們在移動的世界中寫作──臺灣女性文學的跨域島航》。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量