童書短評》#140海灘上面有什麼?陪孩子一起用沙子堆出異想城堡

●歡迎來到我的城堡

Sand Castle

艾娜特.薩法替(Einat Tsarfati)著,大塊文化,400元

推薦原因: 趣 圖

適讀年齡:小學低、中年級(7-10歲)

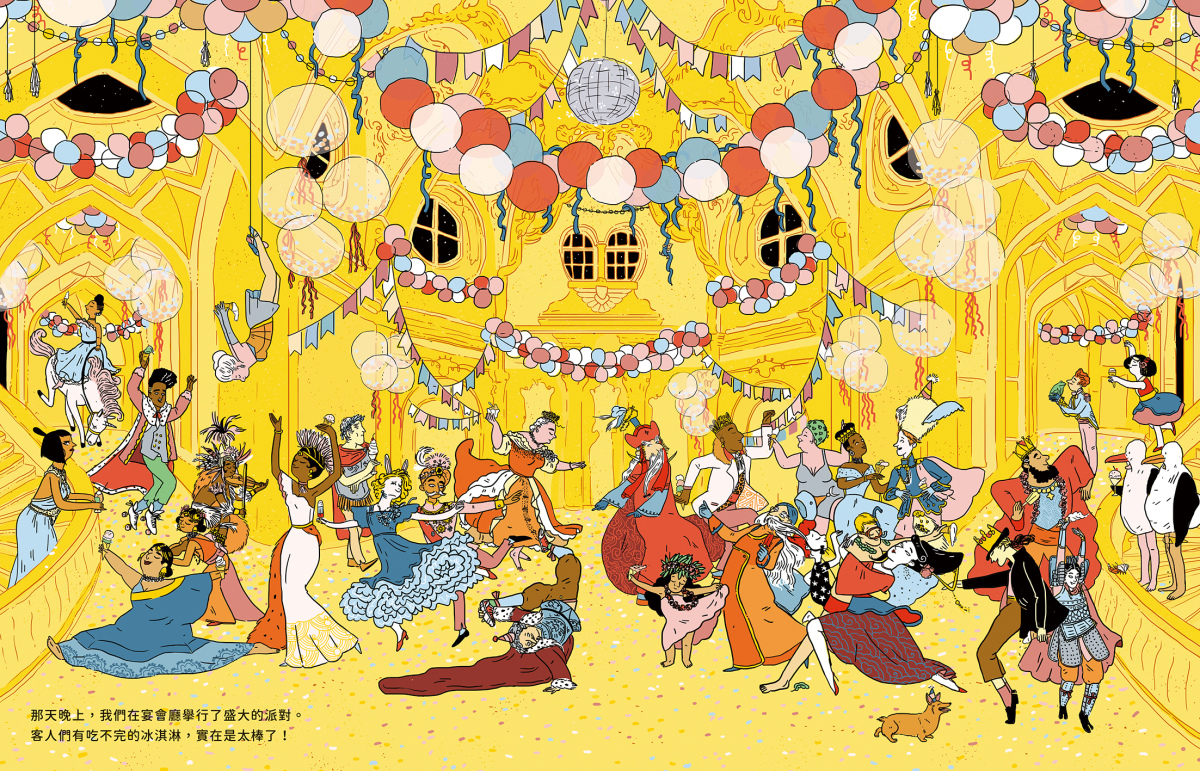

多麼壯觀堂皇的一座城堡啊,蜿蜒華麗的長廊舞廳聚集了來自世界各地的賓客,杯光斛影,起舞說笑,好不熱鬧。只是大浪一來,瞬間都成了散掉的沙、碎了的影,一切原來是想像。作者用古典藝術工筆畫出一頁頁細緻又幽默的熱烈場景,雖是天馬行空,架構邏輯卻毫不含糊。故事行進的層次感與節奏感掌握極好,讓人無法停下眼光腳步,看場面看人物、找彩蛋找細節,忙碌又快樂過足閱讀癮頭。【內容簡介➤】

●國王的船

The King’s Ship

文、圖:瓦勒里奧.維達利(Valerio Vidali),柯倩華譯,東方出版社,340元

推薦原因: 圖

適讀年齡:學齡前、小學低、中年級(4-10歲)

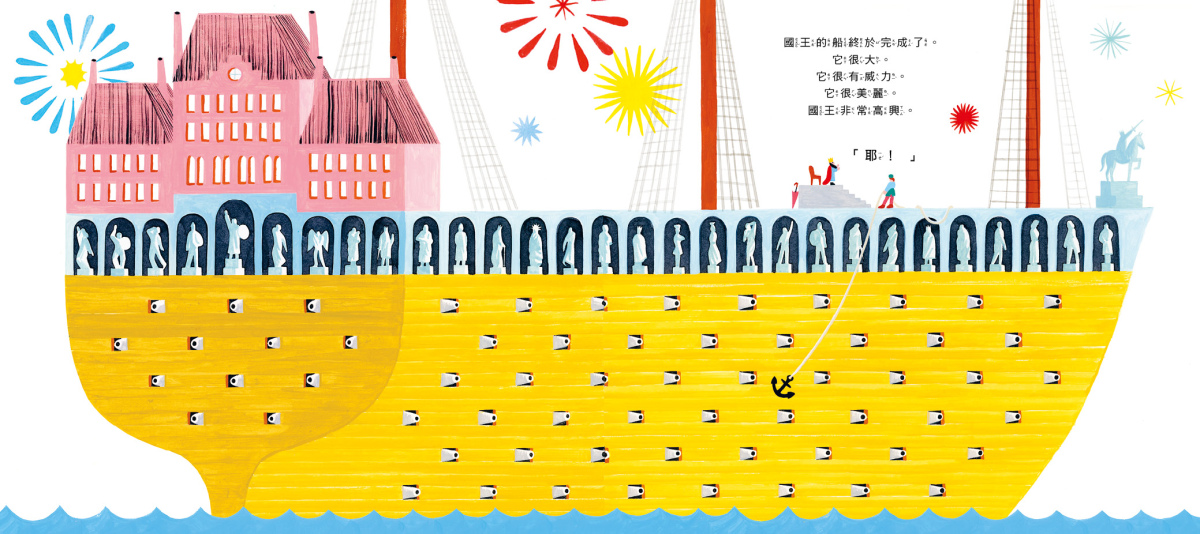

為了打造世界上最大、最美、最豪華的船艦,國王命令士兵日夜趕工,甚至把砲彈、雕像、宮殿都搬到船上,陣仗壯觀好不威風。首航的那一天,該是多麼榮耀欣喜的時刻,勉強負重的船身卻不敵強風,逐漸下沉再下沉,把國王的野心與欲望一起拉埋於海底之下。作者用妙筆把這則發生在17世紀瑞典的真實事件畫成寓言故事,圖像明亮富設計感,看似簡潔卻具備幽默、對比、堆疊的效果。小讀者可以心無旁鶩一頁頁讀,在循序漸進且富含韻律的版面及對話中,意識到國王的自我膨脹,也感受到人民的怒火難捺。故事輕快不拖沓,一針見血諷刺出人性的荒謬。【內容簡介➤】

●奧圖:書裡的熊

Otto The Book Bear

文、圖:凱蒂.克萊明森(Katie Cleminson),柯倩華譯,米奇巴克,320元

推薦原因: 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

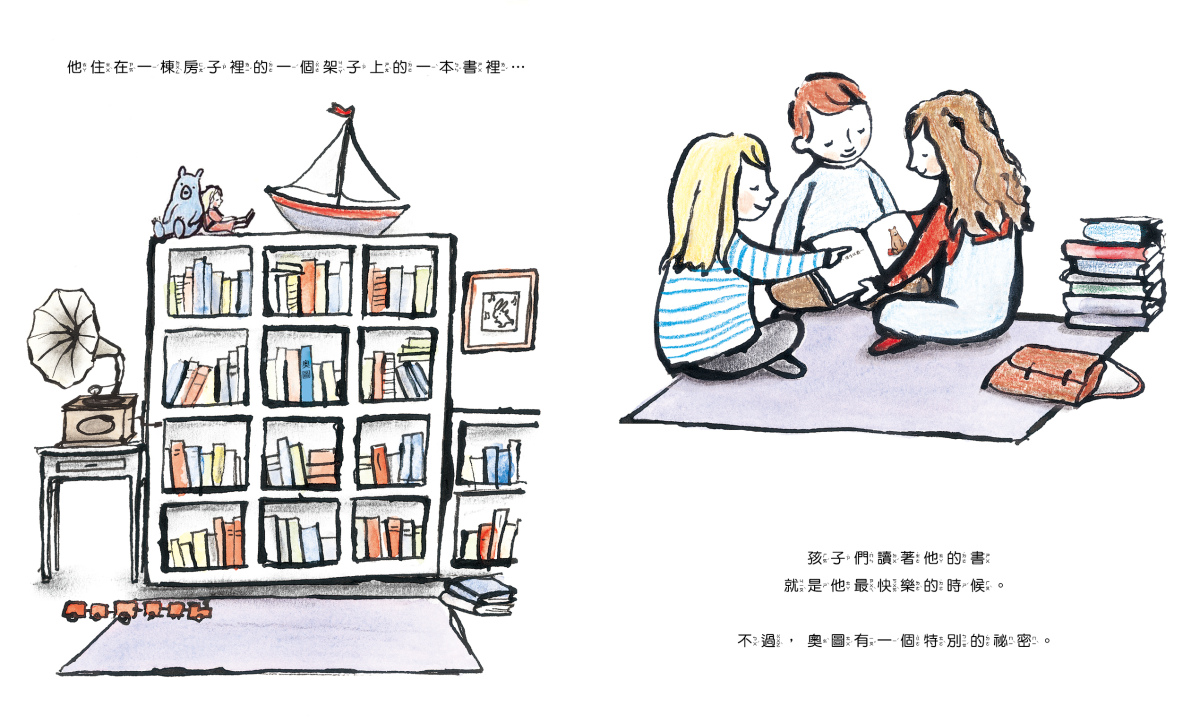

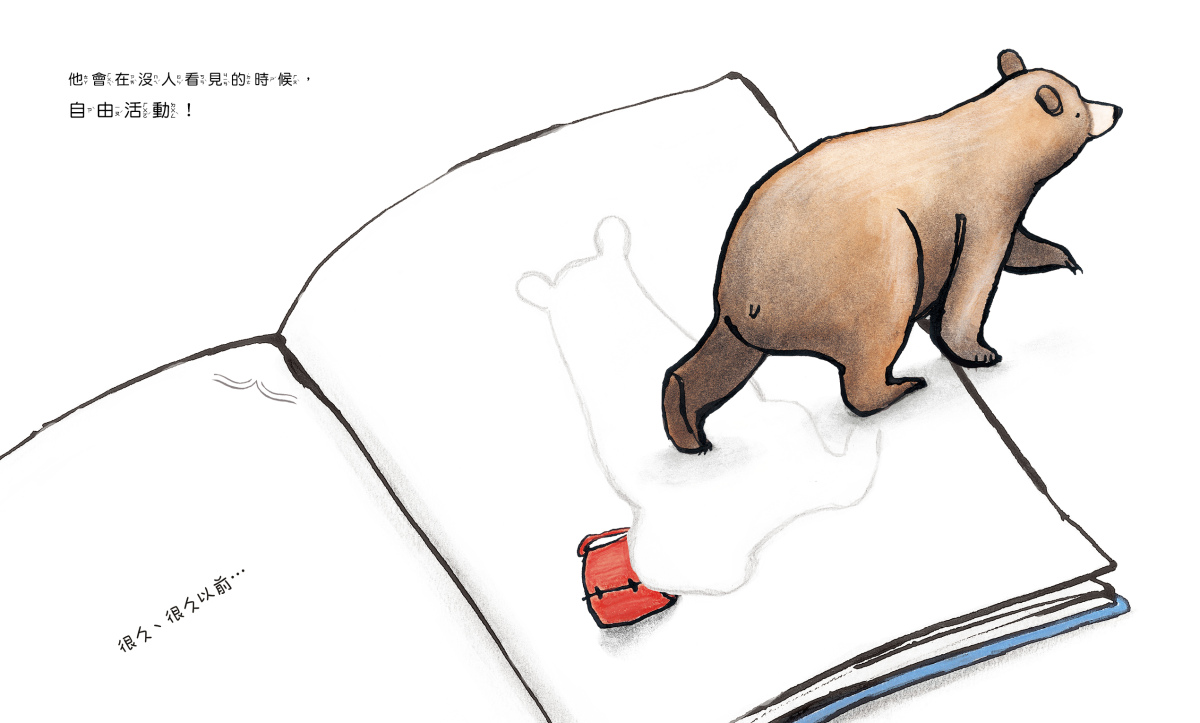

住在書裡的奧圖熊就像小小孩一樣,渴望被看見,渴望有人陪。不甘被遺棄的牠於是出外冒險,世界之大終有安身之處,猜猜會是哪兒呢?跟著牠的小巧堅定腳步一路往前,尋找文字沒說破卻藏在圖像裡的溫暖線索,期待與新事物相遇、找到甜蜜的歸屬感。這本簡單輕快的故事書,把孩子想要的、想說的全都實現了。【內容簡介➤】

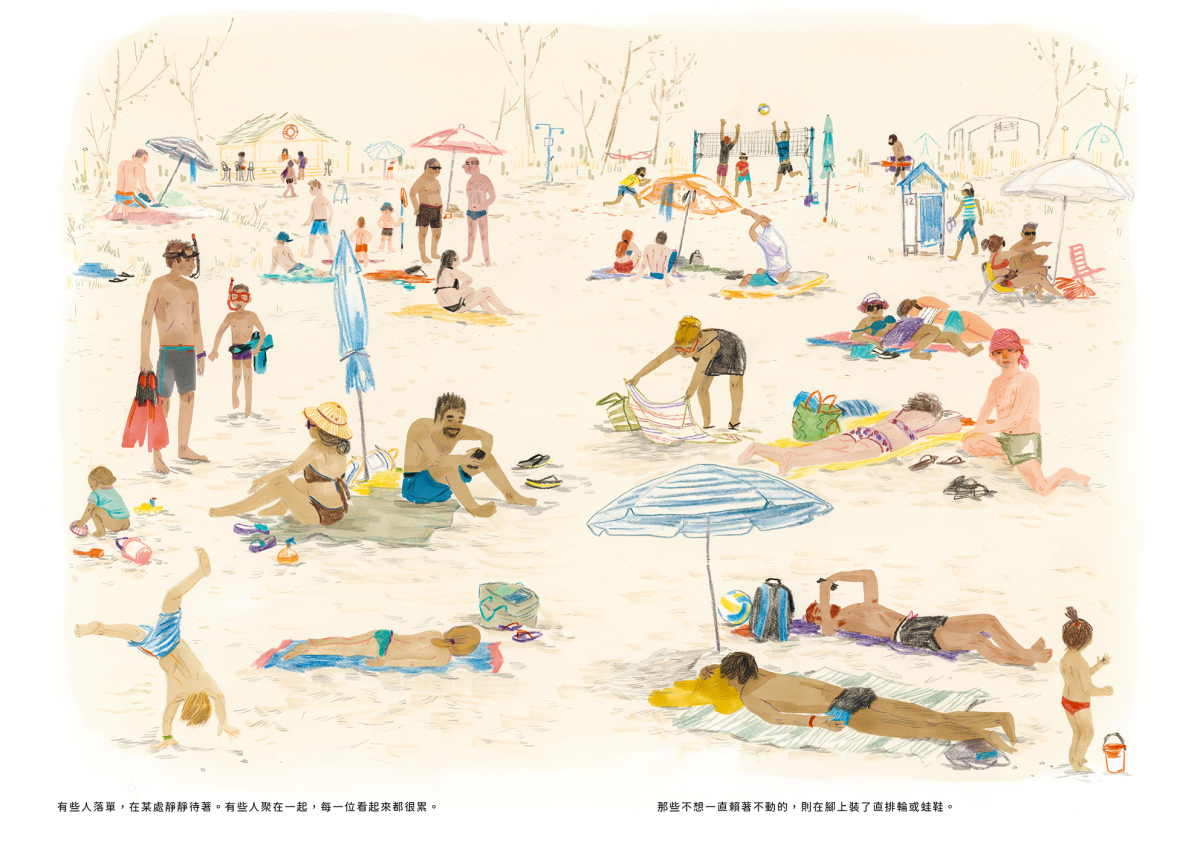

●海灘上的一天

In spiaggia

蘇珊娜.馬蒂安基利(Susanna Mattiangeli)著,維塞拉.尼科洛娃(Vessela Nikolova)繪,楊馥如譯,大塊文化,400元

推薦原因: 圖

適讀年齡:小學低、中年級(7-10歲)

打開書,擁抱吹拂的風與陣湧的浪,小腳印被海水輕輕淹過,沖刷出童年獨有的愉悅與迷茫。聞嗅著圖像裡的海洋溼熱氣味,日子被陽光曬得愜意且冗長。從孩子的眼睛窺探出去,眼前盡是綻放的陽傘、露出的貝殼與疲累的大人,擁擠細節裡藏著滿滿氣氛情感,流動閃爍的每一刻都被完美封存在頁面上,叫人看得癡癡不忘。【內容簡介➤】

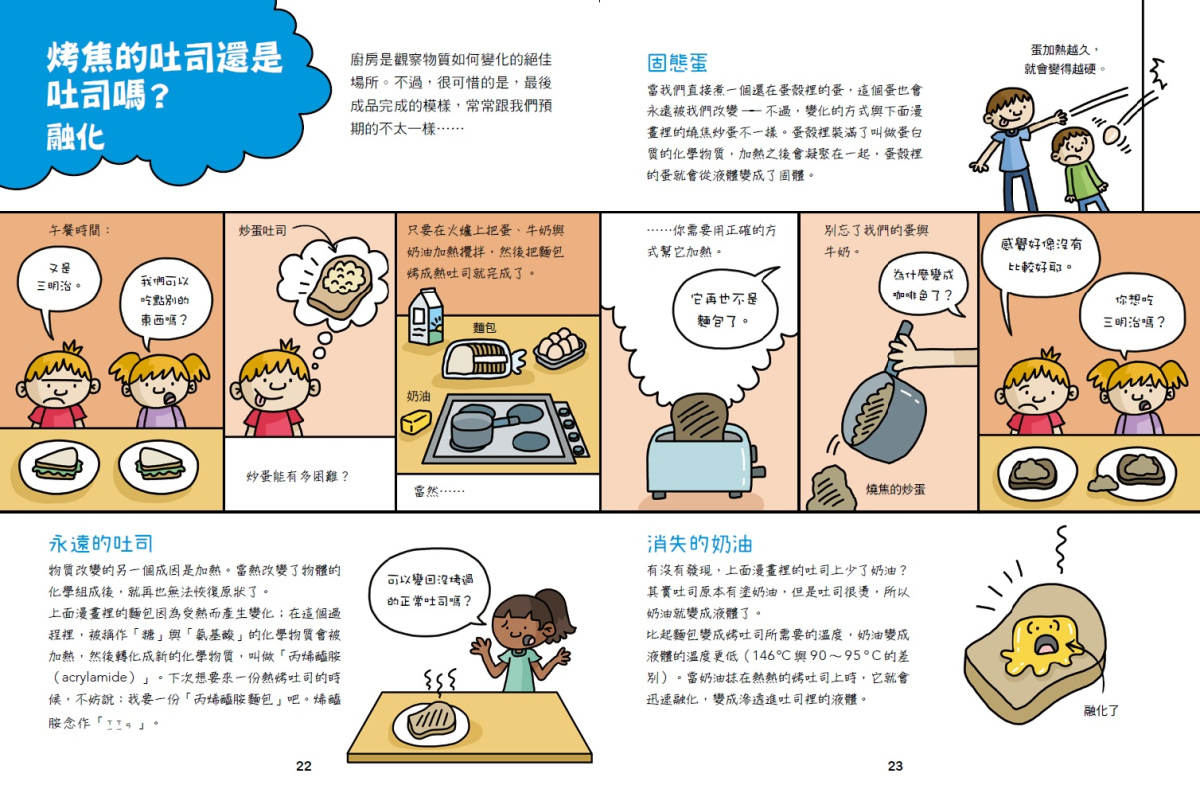

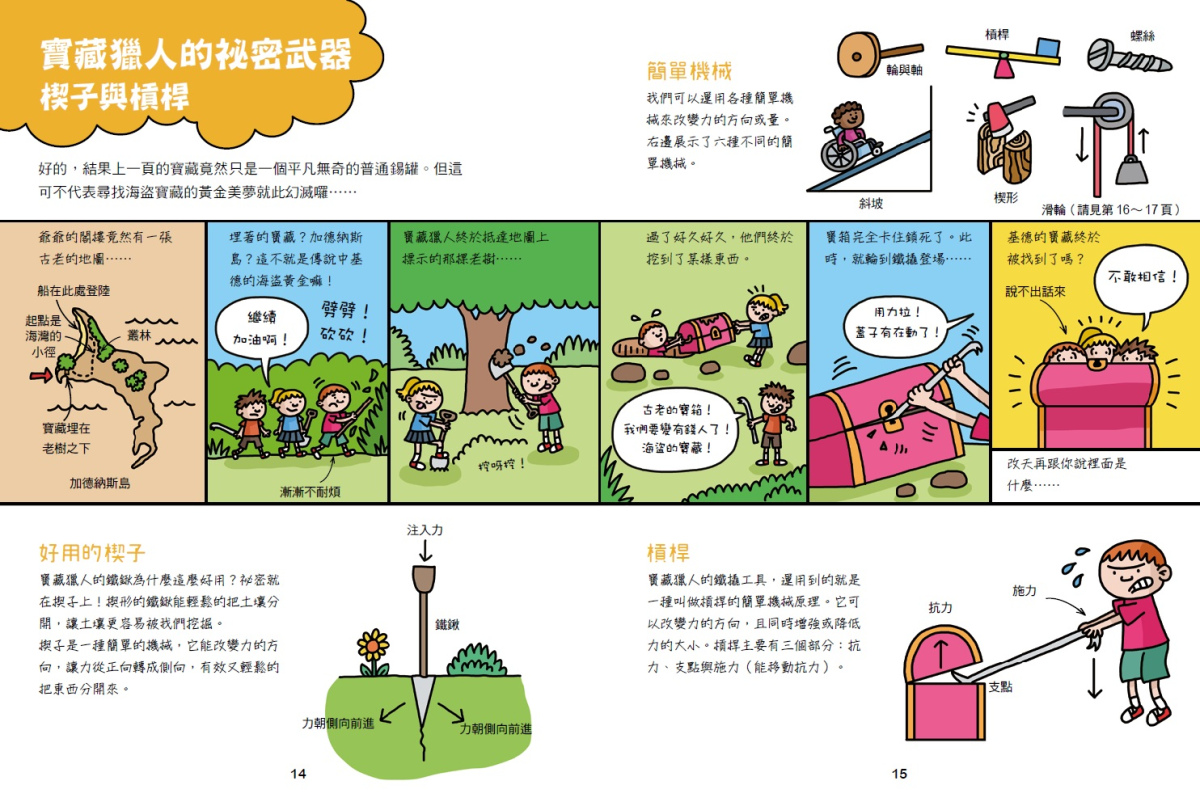

●看漫畫學科學系列套書

超有梗!看漫畫學化學、超有梗!看漫畫學物理

Comic Strip Science:Chemistry、Physics

保羅・梅森(Paul Mason)著,潔思・布萊德利(Jess Bradley)繪,魏嘉儀譯,水滴文化,900元

推薦原因: 知

適讀年齡:小學中、高年級(9-12歲)

別看到「化學」和「物理」就皺眉頭,這兩本書裡有滿滿的情境漫畫、生活實例與幽默笑梗,把科學解說得逗趣又親近。加上神奇尿布、隱形斗篷、砲彈超人、彈跳QQ蛋這些引得人心癢癢的主題,絕對讓孩子眼冒愛心,一篇篇欲罷不能。就連國高中生及成人來讀也沒問題,剛好把既有的觀念知識做一次有系統的整理。明快爽朗的版面節奏以及由深入淺的解說文字,通通很加分。原來知識可以這麼喜感、這麼好懂。【內容簡介➤】

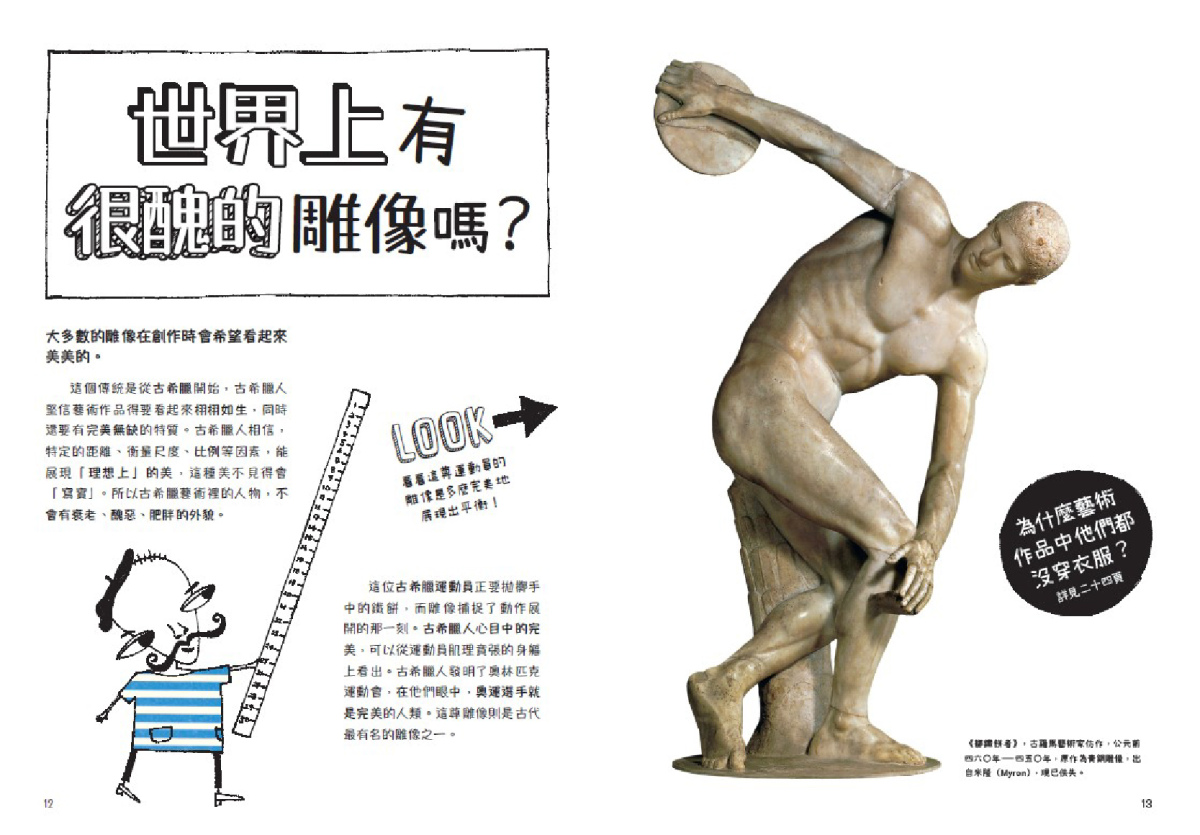

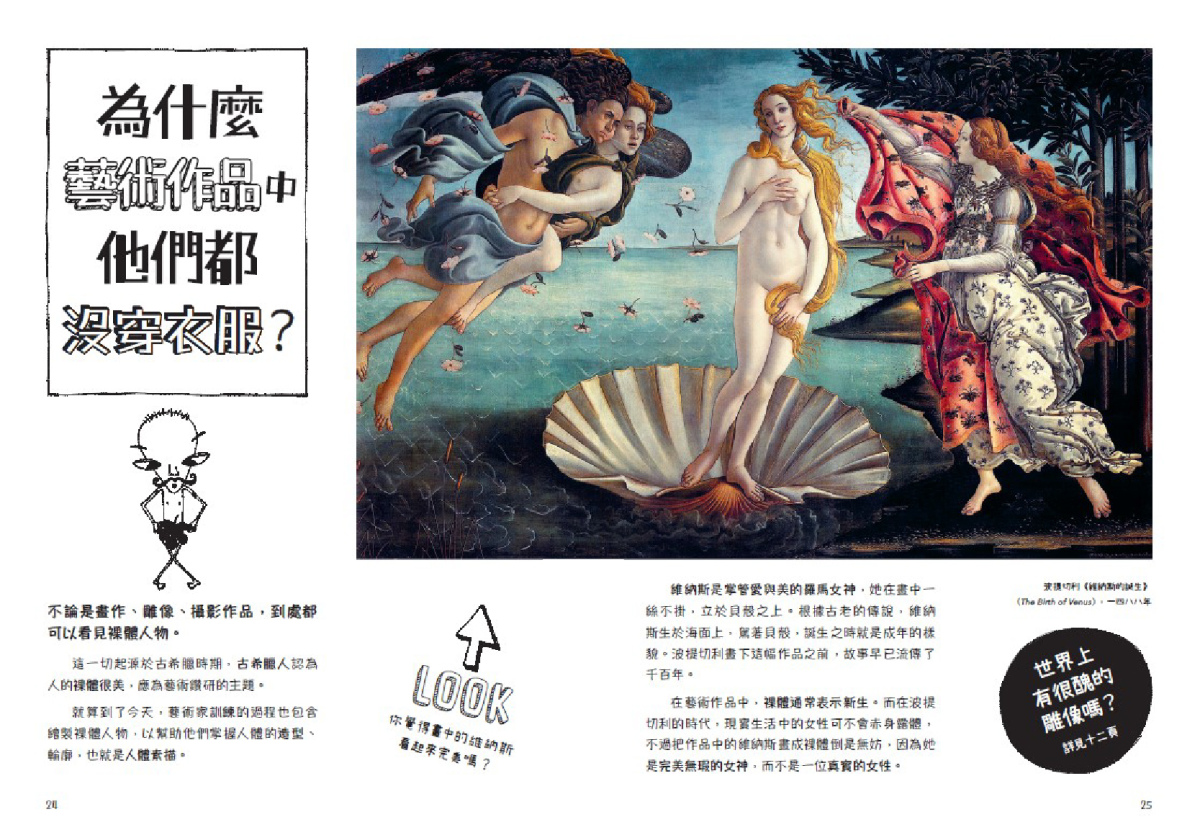

●為什麼他們都沒穿衣服

Why is Art Full of Naked People?: And Other Vital Questions about Art

蘇西.霍奇(Susie Hodge)著,克萊兒.哥柏(Claire Goble)繪,柯松韻譯,天培文化,550元

推薦原因: 知

適讀年齡:小學高年級、國中(11-15歲)

為什麼畫裡的人沒穿衣服?為什麼要畫一大堆水果?這樣就畫完了嗎?畫這樣也能賣那麼貴?……好多好多難以啟齒的賞畫疑惑,作者都幫我們問出口、整理成篇了,像一個親切的導聆者般孜孜相伴。透過多元趣味的問答方式,大膽假設,細心求解,神不知鬼不覺把人推入坑,就此沉浸在藝術欣賞這門奧妙學問裡無可自拔。讀完後保證審美觀與鑑賞力升級,再也不怕逛美術館「有看沒懂」或是「滿臉問號」啦!【內容簡介➤】

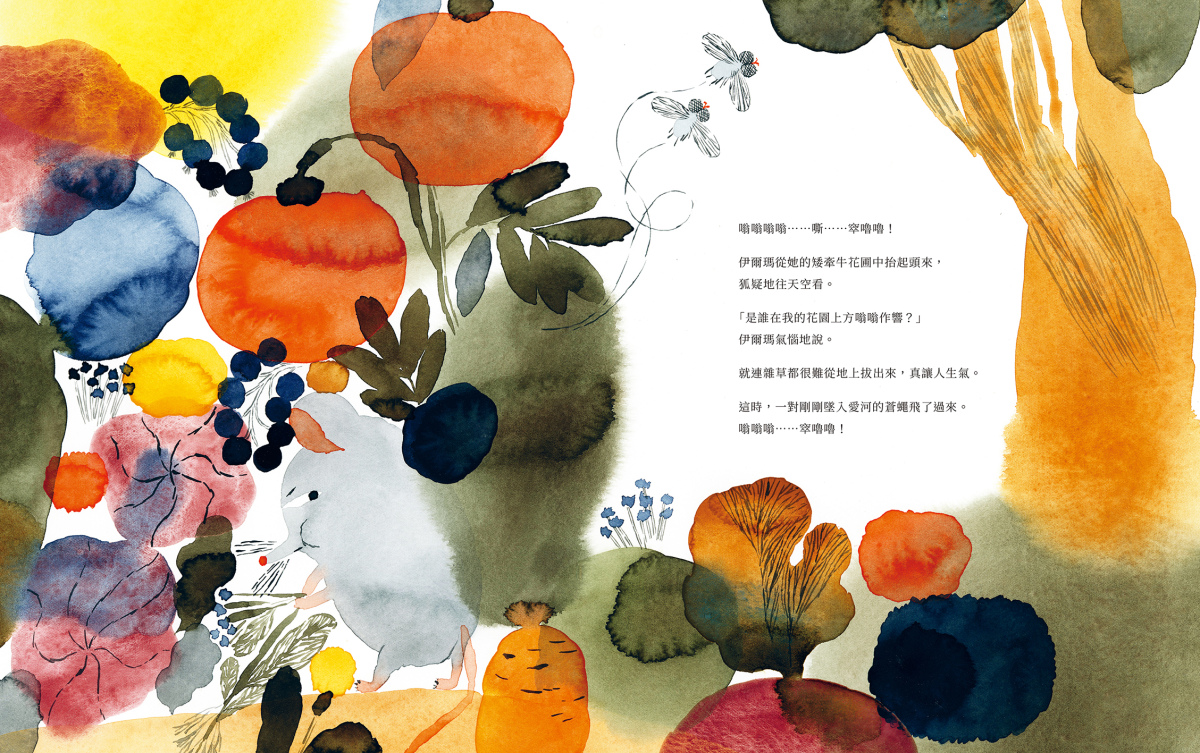

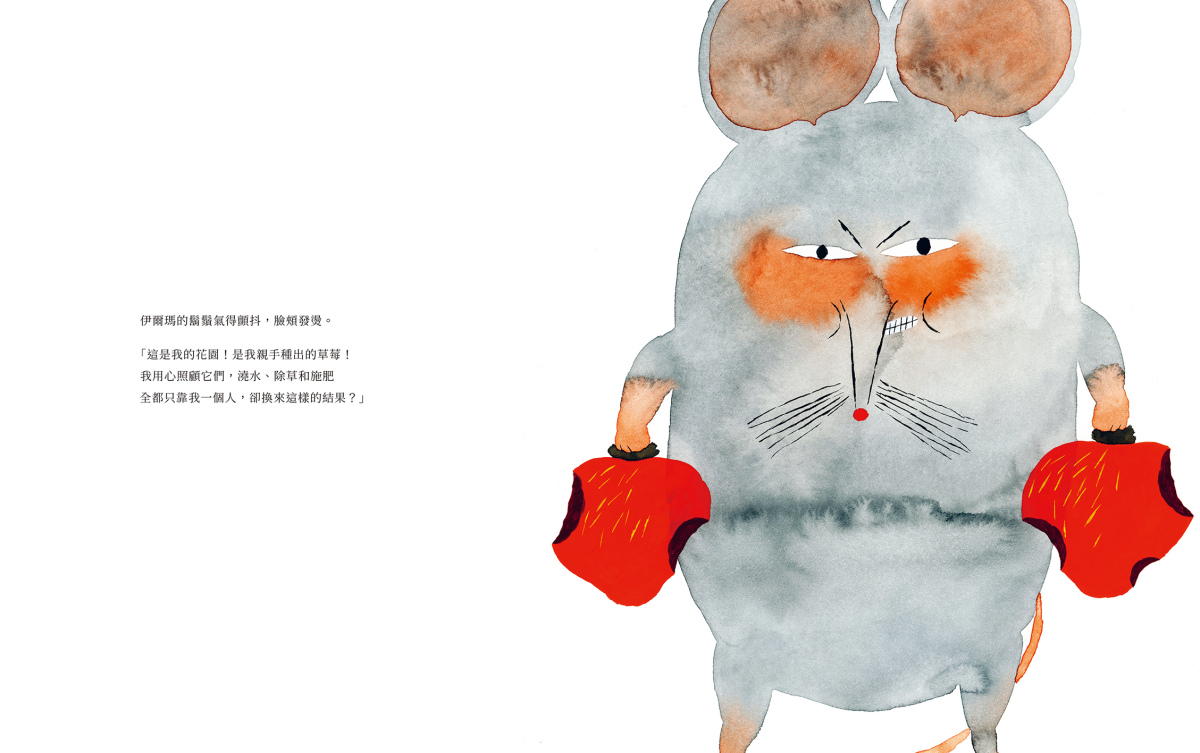

●不准碰我的草莓!

Oman maan mansikat

艾諾-麥雅 ‧ 梅索拉(Aino-Maija Metsola)著,凃翠珊(Tsui-Shan Tu)譯,大塊文化,400元

推薦原因: 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

辛辛苦苦種出的草莓居然被偷吃了,難怪小老鼠一張臉奧嘟嘟又森七七,圓圓灰灰小身軀穿梭園間,在花團錦簇中反而成了視覺焦點。明明暗暗,深深淺淺,大膽靈活的圖像色彩舖陳出巧妙的故事結局,也刷新了讀者的閱讀體驗。情緒跟著小老鼠起伏又翻篇,越來越擴大的溫柔暈染全頁,闔頁時的心情不再是一片黑。【內容簡介➤】

●大家的嘆氣圖鑑

みんなのためいき図鑑

村上詩子著,中田郁美繪,周姚萍譯,未來出版,320元

推薦原因: 趣 文

適讀年齡:小學中、高年級(9-12歲)

為了完成期末報告,主角田太不知道嘆了多少氣,光是解決組員間的糾紛就是一大難題。一隻從紙上魔幻現身的「嘆氣小子」直喊別擔心,他將如何解開孩子們心中各自的結,讓事情往好方向走呢?作者用魔幻幽默的筆觸,寫出現代孩子的內在幽微情緒。來自家庭與同儕之間的過度關心或不關心,累積成難以跨越的心理障礙,有時引爆,有時卻又被默默吞了回去。嘆氣不等於脆弱,也可以是各式各樣的情感表現,甚至招來幸運與轉機。願所有的青春困擾都能在這本書中釋然而解。【內容簡介➤】

知識性.趣味性.文學性.圖像表現.創意

童書評》院子裡的好朋友:《胖花盆和瘦花盆》及《灑水器爺爺》被遺忘的溫柔與美好

曾經一度絕版的《胖花盆和瘦花盆》及《灑水器爺爺》,最近重新再版,令人驚喜不已。這兩本由擅長植物主題,具有園藝經驗的大野八生創作的繪本,不寫色彩斑斕的花朵,也不寫人如何用心照顧院子,而是以器物為主角,將目光投向平日容易忽略的老舊灑水器,以及位在庭院角落,無人聞問的花盆。

這個「選角」不但凸顯大野獨特的切入點,也呈現他細膩的觀察與關懷。畫風與情節雖然素樸,但清新可喜,在一眾華麗搶眼的繪本中反倒顯得別緻。

➤沒有人類也無妨,盆栽才是主角

《胖花盆和瘦花盆》的原書名為にわのともだち,直譯為「院子裡的好朋友」。大野藉由壓低的視角,營造貼近地面的視覺,描述兩個位於院子角落的花盆。先是經過春雨的滋潤長出各種花草的嫩芽,接下來隨著植物生長盛放,不同的生物朋友也被吸引而來,一同熱熱鬧鬧度過了春天和夏天,然後迎來蕭瑟的秋天與休眠的冬天,再來又是另一個新的季節循環。彷彿如縮時攝影一般,記錄了一整年的四季變化。

人類在這整個過程中是「缺席」的,不管是澆水也好,施肥也好,讀者都不會看到任何來自人類的介入。不過,想必大多數讀者對兩個花盆裡的場景並不陌生,家門前、水溝旁、花圃中不起眼的地方……各種可能叫不出名字的花花草草,總是會悄然冒出來,宣告自己的生命力。《胖花盆和瘦花盆》的故事正是如此開始,不知何時,不知藉何種傳播方式降落在兩個花盆裡的種子,靜靜等待著發芽成長的時機。而它們的驚喜來訪,也賦予兩個備受冷落的花盆新的生氣。

《胖花盆和瘦花盆》的中文書名將重心放在花盆本身,與同樣以物品為名的《灑水器爺爺》更有同屬系列的一致感。相較於中文書名,原文書名則揭透露出庭院裡的合作互惠關係。

花盆看似單純的容器,卻為不知何時落地的植物提供了生長的處所。來訪的蝗蟲藉著吃掉部分植物,讓擁擠的空間變得清爽一些,小鳥則送上一坨便便,當成吃了果子的回禮(這個致謝相當幽默,因為以人類的角度來看,便便絕對不會是「禮物」),既為土壤增加了養分,同時又帶來令花盆期待的新種子。

即使沒有人投以關愛的眼光,這個小小的生態世界仍舊低調但熱鬧地運作著。雖然精心打理、整齊種植的花朵的確非常賞心悅目,但那些被遺忘的花盆裡稍稍雜亂的存在,卻也有不一樣的可愛。這似乎也呼應了日本植物學之父牧野富太郎的名言:「世界上不存在叫做『雜草』的植物」(如果想知道植物的名稱,很推薦下載植物辨識app使用)。

➤庭院處處生機

跟《胖花盆和瘦花盆》一開始便待在角落不同,《灑水器爺爺》呈現的是器物衰敗的過程。以「但是,最近發生了一點變化」作為轉折,帶出灑水器底部破損而漏水的狀況。雖然蘋果樹想出以樹葉填補破洞的方法,仍舊抵擋不了灑水器爺爺被新的澆水器取代的命運。之後這個老舊的灑水器便被隨意放置在蘋果樹下。

從開場灑水器爺爺愉快投入工作,再到察覺不對勁,最後被棄置一旁的過程中,即使文字上有母女之間的對話,但大野讓她們只出現背影或手腳,以此方式來降低其存在感。這樣的表現手法,也暗示了她們並不知道此時在庭院中發生的情感流動。

雖然這對母女渾然無覺,但灑水器爺爺的困境與哀傷的心情,全被庭院裡的同伴們看得一清二楚。不管是喜歡跟灑水器爺爺玩水的小狗百吉,還是其他盆栽,臉上的表情都透露出它們的同情共感。

然而,大野八生並未讓故事停留在悲傷無望的氣氛中,一隻從破洞鑽了進來的小蚯蚓,為灑水器爺爺創造了新生的契機,當下一個春天來臨時,破了洞的灑水器爺爺搖身一變,變成花盆,為庭院增添了一道俏皮的小小風景。

這個轉化用途的結局,展現了日本人もったいない(勿体無い)「不把物品使用到失去價值為止就是可惜」的傳統文化,灑水器爺爺的變身讓物件壽命並不因它原本的用途缺損而終止,而是以新的方法延續它的生命,並欣賞它重生後的模樣。

大野八生自闢蹊徑,讓不起眼的物件成為主角,為它們各自安排一場未曾預期,並非刻意的交流,促成了兩個花盆與灑水器全新的開始。這種不強求卻意外而來的收穫,彷彿也能套用在人生路徑上。

另一方面,大野也藉由這些未能充分被利用/失去原先用途的容器,與大自然不經意的互動,不著痕跡地讚嘆生命力的強韌,並點出動植物之間各種美好且不可或缺的聯結,以及季節遞嬗的變化。

不管是《胖花盆和瘦花盆》還是《灑水器爺爺》,大野八生都用他敏銳的眼和柔軟的心,帶我們看見即使在被人類遺忘的角落裡,生氣依然蓬勃,生命之間仍合作無間。而意想不到的美麗與機會,也正悄悄來臨。●

作者:大野八生

譯者:陳昕

出版:親子天下

定價:720元

【內容簡介➤】

作者簡介:大野八生

一九六九年出生於日本千葉縣。小時候看著祖父精心照料院子裡的菊花、櫻草等盆栽長大。受到祖父的影響,從小就時常接觸植物,進入園藝的世界。在美術大學學習雕刻後,曾在花店和園藝店工作,也從事過園林綠化工作。退休後,仍持續熱衷於植物的繪圖工作,現為自由插畫家和景觀建築師,著有兒童繪本作品《灑水器爺爺》、《胖花盆和瘦花盆》。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量