話題》看完黑白大廚,來一盤黑白切:從台灣飲食書看美食與文化

不必攪拌的拌飯,能稱為拌飯嗎?近期熱播的韓國實境節目《黑白大廚》,美籍廚師愛德華.李(Edward Lee)的一道拌飯料理,不僅在攝影棚內引起眾多討論,熱潮更漫延到海外各地。在台灣,拌飯甚至引發出更多話題:「就像不能把油飯叫肉粽一樣」、「如果披薩上面加鳳梨,義大利人也會很困擾吧」……

撇開命名的爭議,愛德華.李的拌飯,講述他身為韓裔美籍的認同困惑,同時也挑戰了韓國傳統飲食的界限。叫好連連的《黑白大廚》美食料理競賽,不僅僅是大廚們對廚藝的較量,更延展出關於文化底蘊與認同的探究。

台灣的飲食文化在面對全球化和時代變遷的過程中,同樣展現了對創新和文化延續的追求。名聞遐邇的湘菜左宗棠雞、人人都愛的泰式料理月亮蝦餅,其實都是移民來到台灣後的創作。所謂的傳統、文化本質到底是什麼?加了水果、果汁、爆漿珍珠及大量人工糖水的飲料,還能叫珍珠奶茶嗎?波霸奶茶已是台灣文化的經典代表之一,加拿大版的Bobba飲料,算是文化的再創造?還是一種文化挪用?

在台灣書市,飲食書一直是源源不絕枝繁葉茂的一脈。在眾多與飲食相關的著作中,我們可以讀到日常生活、家族記憶、在地認同乃至鄉土人情。料理不僅是食材與烹飪技術的結合,還代表著一個時代或家庭的歷史與記憶。提到美食,總有聊不完、吵不停的話題。熱鬧開心追完《黑白大廚》各種看得到吃不到的美味料理之餘,不妨來一盤黑白切,點一杯珍奶,打開以下的美食書,尋找我們記憶中料理的滋味。

●台灣豬,黑白切

日以繼夜的庶民美食

Pork Delicacy, Taiwan Limited

傅士玲(Ema Fu)著,大辣出版,450元

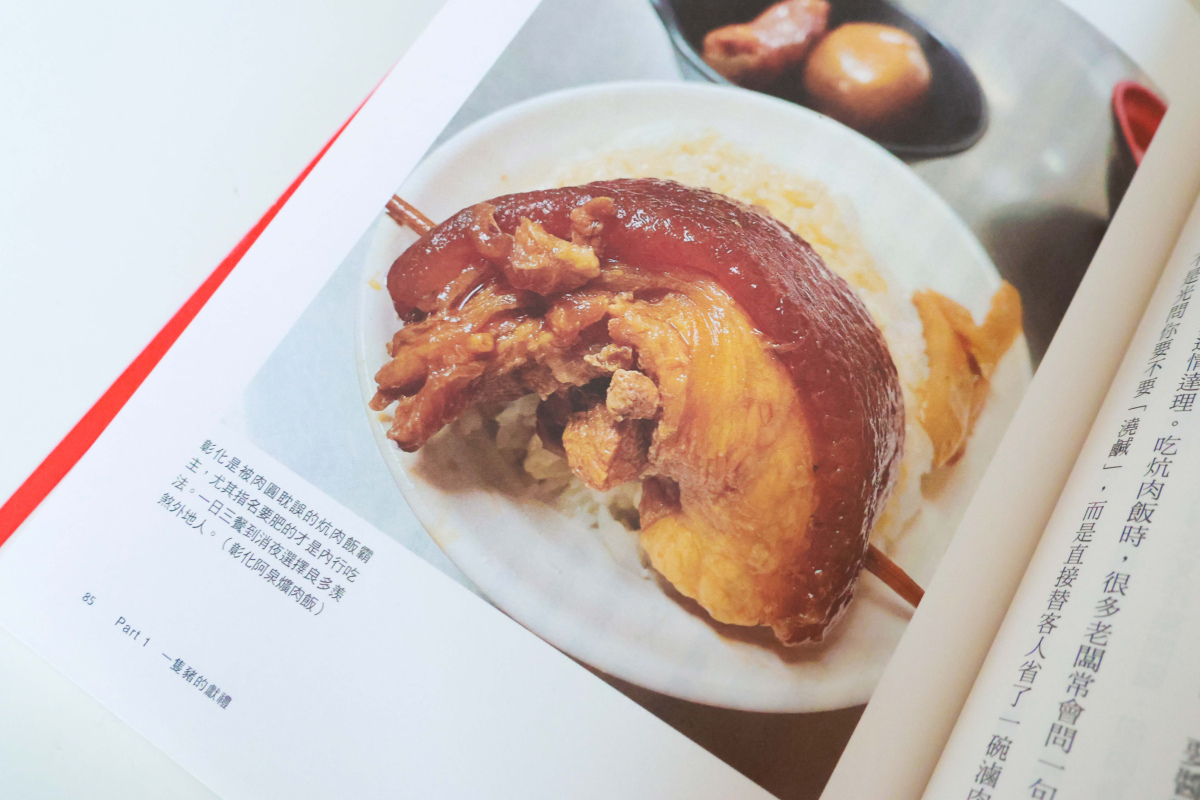

庖丁解牛,本書解豬,刀起刀落,不浪費任何一塊,也太環保(?)了。尤其各種黑白切講究,路邊攤毫不遜於滿漢全席,看得人又驚又餓,真是人口可畏。素食者千萬慎入!小心會開始吃生酮。【內容簡介➤】

●老派少女購物路線

洪愛珠著,遠流出版,360元

老派少女非懷舊文青,其老派乃生於家世、源於家教,是一種昔時台灣殷實人家的生活樣態。是家傳的購物路線,家傳的菜譜樣式,因充裕不匱,猶有餘力,故包容了許多未經速食、快時尚工業文化沖刷的台灣生活文化精髓。作者筆端所留,不僅是物的紀錄,也追想過往與先人,捧著溫情和敬意,將充滿手工質感的生活方式融鑄為己身之一部。中心精神即老派生活,就這麼活下去,也買下去。【內容簡介➤】

●開動了!老台中

歷史小說家的街頭飲食踏查

楊双子著,林凡瑜(Fanyu)繪,玉山社,380元

台灣小吃飲食民族誌多集中在記錄「老」城,北如萬華迪化街大稻埕,南在府城甜甜醬汁與魚鮮。台中?不老也不新,但夾在南北之間,雜燴了什麼樣的胃/味?擅於考證俗民材料的楊双子,從日治時期少女吃什麼的想像出發,連結到自己生活親密過的街區、四處移動後的獵食、或是存活的依附,記錄踏查台中舊城區的飲食。每篇散文都不以「年份」「名氣」「正統」為號召,作者的個人記憶就是軸心,讀來私房也充滿故事趣味。【內容簡介➤】

●雄合味

橫跨百年,包山藏海,高雄120家以人情和手藝慢燉的食欲私味

郭銘哲著,木馬文化,480元

圖文並茂介紹高雄的本地料理店家與攤販,並從「合味」這個關鍵詞連結日常生活、在地認同乃至鄉土人情。此外書末附有相關指引的QR code,故亦具備實用旅遊指南之功能。【內容簡介➤】

●大稻埕滋味

●大稻埕滋味

迪化街食家的早餐物語

The Taste of Dadaocheng: Taipei Street Breakfast

昌正浩、傅士玲著,大辣,500元

洋溢著早晨生命力的城北人能量補給藏寶圖。這部寶圖是由生活場景勾勒出的輸廓,隨手拈來、信步所至的坐定、招呼、閒聊、張望、入口,乃是歲月的老滷帶出來的陳香蜜蜜,也來自切切實實日常的腳步與舌尖。一層一層油花高湯砌壘、沖刷出來的紋理,蘊含了熟稔烹煮之法與五感敏鋭的自信。【內容簡介➤】

●府城一味

時間煮字,情感入味,一起來台南吃飯

謝仕淵著,蔚藍文化,380元

從棒球到飲食,由史學到博物館再重回學院,人們的日常是作者一直以來的關注,不管學術論述或飲食隨筆,有著通貫主題。市面上關於府城的美食書寫不少,本書以學者獨有的銳利和敏感,不慍不火寫下店面的存在和消失,不是為了推薦景點(雖然仍保有按圖索驥遊台南的可能),而是為即將成為「過去」的「現代」留下歷史紀錄。

台南人表示:「哼,算有做功課。」問台南人什麼好吃,通常重點不是店名、位置和菜色,是這家店的哥哥在哪有分店,那家店的大伯跟本家吵架,又哪家店是怎麼起家,總之溯及祖宗十八代。本書也是這個路數,作者久居台南,沾染在地習氣,說是講美食,實是店家家族交織成的地方文史。嚼著這些字,嘴裡泛起苦辣鹹酸甜,是人生的況味。

與其說是美食書,不如視之為上乘的地方寫作,細細探查台南知名店家的淵源與堅持。東西端出來未必鑲金嵌玉,入口卻有底蘊綿綿的在地感。名門美食,吃的到底不是口腹之慾,而是人情與心。【內容簡介➤】

●臺南獨家記憶

府城米糕栫(餞)研究

張耘書著,蔚藍文化,480元

「米糕栫」是台南獨有的傳統米食糕點,以糯米和糖製成的米糕塔,是府城傳統的普渡祭品。本書長期田野訪查碩果僅存的幾位米糕栫師傅,是「米糕栫」目前最完整的書面紀錄。對於台南飲食或祭祀文化有興趣者,可藉由了解此款節慶點心,提升探訪台南的樂趣。【內容簡介➤】

●喔!臺味原來如此

潤餅裡包什麼,透露你的身世!20種常民小吃的跨境尋跡與風味探索

陳靜宜著,麥浩斯出版,499元

作者延續對華人世界飲食的關注,追尋20種台灣常見小吃的親朋好友。文字簡練明晰,版面圖文並茂,成就了視覺上的色香味俱全。作者對照並舉東亞地區雷同的小吃,雖然類似並不等於尋得根源,但仍拉開了理解台灣小吃的視野。穿梭於這些小吃之間的足跡,旅程中與食物及製作食物的「人」的交流,都充滿了豐厚的情意,讓這部具有飲食比較史格局的考察與寫作,於資訊整理或事物紀源之外,更具有人性和人文意涵。【內容簡介➤】

●身土不二,從吃開始

尋找善待人與土地的好食物

寫寫字採編學堂著,遠流出版,399元

種在地,買在地,吃在地。本書搜集的有機友善案例,貨真價實,腳踏實地,特別有種返璞歸真的靜好。照片中的燦爛笑容尤其動人,彷彿自帶大自然的光圈,還沒吃到就吸到了正能量,一路讀來感覺地球真是有救了。【內容簡介➤】

●舌尖上的人生廚房

43道料理、43則故事,以味蕾交織情感記憶,調理人間悲歡

凌煙著,唐偉德繪,聯經出版,450元

寫台味食譜,除了家族記憶裡的鹹清鯽仔魚、潤餅,還有七年級已難得聽聞的芋蘅、烏甜仔糜和塭豆,每道料理都蘊含了貧困年代物盡其用的烹飪巧思,以及在地食材運用。在現今跨國食品鏈壟斷口腔味覺時,鄉土老滋味更值得回味。【內容簡介➤】

●也好吃

●也好吃

馬世芳著,新經典文化,420元

這是一本談吃之念想與重現的生活散文。自稱饞人的馬世芳,從疫情期間煮一碗麵開始,結合過去的美食記憶,揉成他的廚房道理。21篇散文,追溯21個食物背後的故事、充滿滋味的記憶畫面,引得作家黃麗群力讚:「馬世芳能將過去的顏色寫得新,將當代的氣息寫得深,至於滋味嘛,吃過這些菜的我願毫不誇大地保證:真是也好吃。」【內容簡介➤】

●尋找台灣味

東南亞X台灣兩地的農業記事

地理角團隊著,左岸文化,380元

南向政策推到了一定程度,似乎就會出現這樣的質變之作:不再是單方向的輸入和輸出,而是珍珠撞奶般的水乳交融,台灣不是台灣的,南洋也不是南洋的。這是新型態的開放和謙遜,喜聞樂見更多意想不到的飲食交流與改造。

本書是研究與教學良好結合的示範,也是下足了田野功夫,抽絲剝繭打開「台灣味」的迷思之作。【內容簡介➤】

●吃的台灣史

荷蘭傳教士的麵包、清人的鮭魚罐頭、日治的牛肉吃法,尋找台灣的飲食文化

翁佳音、 曹銘宗著,貓頭鷹出版,560元

就像是一場臺灣古今飲食的博覽會,全書呈現了琳琅滿目的視覺感。小吃、罐頭、食材、調味料、風味……多樣的切入角度,再加上作者熟悉史料的功力,自在穿梭於各類型文獻、圖像間。親近的口氣,將零星散落於歷史洪流中的材料信手拈來,一則一則臺灣口腹的身世帶著氣息、口味浮現,也勾畫出一部島民們與環境,與歷史軌跡牽連甚深的生活史。【內容簡介➤】

●沙茶

戰後潮汕移民與臺灣飲食變遷

曾齡儀著,前衛出版,380元

以「沙茶」為研究對象的飲食文化史,探究台式「沙茶醬」的身世。自沙茶菜餚回溯,理出沙茶醬的味道,也追尋將沙嗲改造為沙茶的東南亞潮汕移民身影。於是可以知道,今日台灣廚房中再普通不過的醬料,乃是由長途移徙的步履,融入新居地的氣力汗水,共同熬煮出的結晶。作者訪查了不少至今仍廣為人知的經典沙茶店家,唯討論集中於台灣,至於沙茶在馬來半島、東亞大陸與台海島嶼之間錯綜的行跡與變容,仍待追問。【內容簡介➤】

●食物設計Design Beyond Food

台灣第一本「食物設計」實戰聖經

詹慧珍、黃若潔、UOVO Food Design Studio著,果力文化,880元

食物設計,是煞有介事,也真是博大精深,除了一般講究的色香味、營養、器皿擺盤之外,連空間、程序、風格、科技、生態、身心靈都可以考量進去,儼然無縫接軌形而下的餐飲形上學。這是一本可以打開你對吃的想像的芝麻開門。【內容簡介➤】

➤Openbook 飲食延伸閱讀書單(不可錯過的美食經典)

- 林文月《飲膳札記》,洪範書店出版

- 辛永清《府城的美味時光:台南安閑園的飯桌》,聯經出版

- 蔡珠兒《紅燜廚娘》,聯合文學出版

- 陳淑華《島嶼的餐桌:36種台灣滋味的追尋》,遠流出版

- 王宣一《國宴與家宴》,新經典文化出版

- 詹宏志《舊日廚房》,新經典文化

- 莊祖宜《廚房裡的人類學家》,新經典文化

- 扶霞.鄧洛普 《魚翅與花椒:國際川菜權威扶霞的飲饌起點》,貓頭鷹出版

- 露絲.雷克爾《天生嫩骨》,高寶出版

- 焦桐《臺灣味道》,二魚文化

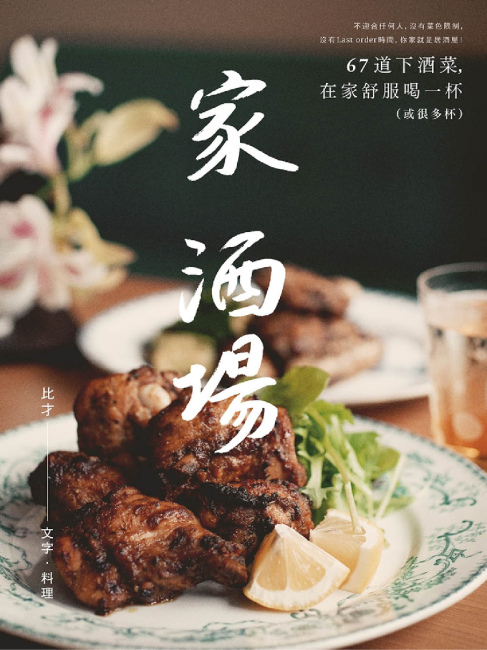

- 比才《家.酒場:67道下酒菜,在家舒服喝一杯(或很多杯)》,有鹿文化

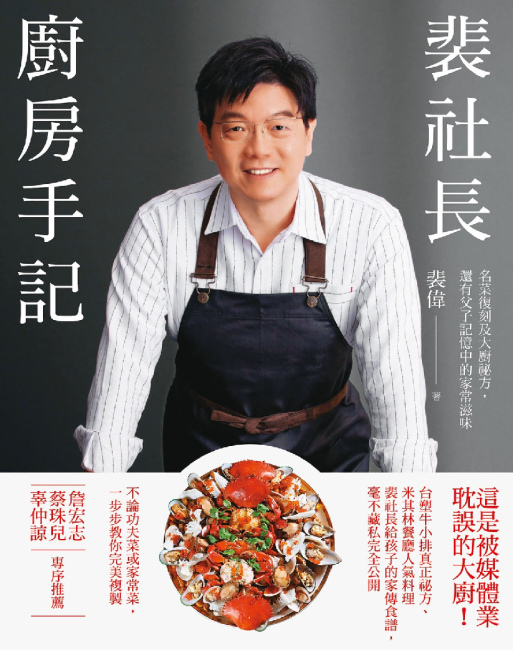

- 裴偉《裴社長廚房手記》,鏡文學出版

人物》讓臺灣文學成為日常生活的一部分:專訪臺文館館長陳瑩芳

今(2024)年8月1日,陳瑩芳接任國立臺灣文學館館長。文學研究社群或許對她略感陌生,因為臺文館館長過去大多由學者出任。然而文化及出版產業對這項人事案多數抱持正面、肯定的評價。

陳瑩芳曾擔任文化部人文及出版司司長5年多,期間歷經新冠肺炎疫情考驗,包括台北國際書展是否如期舉辦?電商通路大打圖書折扣戰、傳統書店收兵如何因應?以及試辦圖書公共出借權等事件或議題,在在考驗著人文出版司的應變及行政能力。

關於出版產業及通路型態,陳瑩芳並不陌生,也不帶絲毫指導者或管理者的姿態。面對變局,她積極與民間對話,回應業界的期待與需求。許多業內的長年沉疴或許無法於短期內根除,然而陳瑩芳努力和認真的身影,明眼人都看在眼裡,也感受到其間的溫度。因而當「司長」即將接任臺文館館長的消息傳出後,創作者、出版人及獨立書店社群一片叫好。

面對掌聲與期待,陳瑩芳謙虛表示,文化是集眾人之力,實在非她個人之功。不過有一點可以確定的是,陳瑩芳很愛書。

➤從圖書館員到公務員

就讀臺大圖書館學系時,陳瑩芳曾向老師問道:「從我們這個系畢業後,未來就要成為圖書館員嗎?」她記得老師微笑回答:「當然啊!」

彷彿看見當時傻氣的自己,陳瑩芳笑著說:「我媽媽溜小孩的方法,就是帶我去國語日報社的書店『泡』著。」因為從小與書親近,「後來師大有個兒童實習圖書館,我的第一張圖書館閱覽證,就是師大兒童實習圖書館的,我到現在還留著!」

大學畢業前,陳瑩芳心想,如果可以成為圖書館館員,整日與書為伍,那也很不錯!然而,並非圖書館系畢業就能順勢當上圖書館員,因為臺灣大多數圖書館都屬公立機構,成為圖書館員的前提是必須具備公務員資格。期許自己大學畢業就能自立的陳瑩芳,在大三時期即報考普考,還拿下當年普考的榜首。

畢業後,陳瑩芳繼續考取高考,並進入臺北市立圖書館工作一年,其後轉到行政院研考會,管理政府出版品,經手出版流程等業務,也接觸到許多出版業界人士。陳瑩芳在這個單位待了十多年,歷經單位升格、整併,她也為此寫了一篇組織沿革。

這段時間裡,陳瑩芳持續進修,繼續攻讀臺大圖資系碩士班。「我唸研究所的時候,正是要進入網路時代的轉折點,紙本圖書開始數位化。」陳瑩芳回憶:「我印象很深刻,當時圖資系的老師跟資工系、歷史系的老師組成團隊,討論如何做數位典藏、數位博物館。除了協助研究和學習,同時也強調跨域溝通與合作。我覺得這對我的影響還滿大的。」

進入文化部後,陳瑩芳的第一個職務是資訊處副處長,負責協助業務單位與資訊之間的溝通、推動文化科技等,正好有機會發揮所學及所長。

➤喜歡跑現場的司長

調任人文及出版司後,陳瑩芳沒有把業務當成公務,而是自己的熱愛。她利用下班時間與假日參加各種藝文活動,購買許多書籍,並且不吝在各種場合和大家分享。明明是掌理各種行政資源的「甲方」,但她卻能和「乙方」,不管是創作者、出版人或藝文組織都變成朋友。

愛書的陳瑩芳平常喜歡讀「深度剖析的社會真實事件書寫,或甚至有點黑色、灰暗,被認為難啃、hardcore的書。」她也很喜歡看漫畫,小時候曾偷偷瞞著大人看漫畫書。後來媽媽發現看了漫畫的女兒也「沒有變壞」,還會主動幫她收集。

愛逛書店的陳瑩芳特別喜歡參加新書講座,她總是心懷感激的表示:「有那麼多一流的人在1、2個小時之內告訴你那麼多事情,我覺得對於我這種『上課狂』來說,真是太開心、太享受了!」

➤接手臺文館,盤整數位資源

當文化部長李遠徵詢出任臺文館長的意願時,陳瑩芳的第一個念頭是什麼?

「坦白說我是有些不安的。過去歷屆館長幾乎都是專業的學者接任,我是一個公務員,能承擔這個責任嗎?」

然而深思過後,陳瑩芳自忖:「我做過出版和國家語言政策,而博物館是很接近讀者,也可以服務創作者的地方。我想,以我的所學專業,加上過去的公務經驗,我或許能做些什麼。」

陳瑩芳認為,臺文館可以成為一個介面,是讀者與創作者的介面,也可以是不同領域之間轉化轉譯的介面。接任館長一職,她希望努力拉近臺灣文學與一般大眾的距離,讓臺灣文學成為日常生活的一部分。

因為過去有處理數位典藏的經驗,陳瑩芳預計先盤整、梳理臺文館的數位資源。除了延續過去的研究成果,也希望能更加理解,資料是如何被使用者應用的,以做到滿足不同使用者的需求。

對於臺文館既有數位資源的分眾分流,及訊息傳播的層次感,陳瑩芳應用所學專業,提出敏銳見解:「當使用的媒體不一樣,彙整資訊、溝通形式都會跟著不同,也要思考如何讓一般讀者看得比較懂。不論是研究成果的展現,或策展內容的傳播,都要注意分眾需求。」

陳瑩芳指出,史料的收集與研究,是博物館重要的扎根工作,是未來做展示、應用的基礎,也建構主體性的認同。臺文館成立至今21年,歷任館長與研究團隊已經打下非常好的基礎,她接任後,將繼續推動臺灣文學史的建立。

面對這個任重道遠的使命及臺文館龐雜的業務,陳瑩芳說,為了補足臺灣文學研究的專業,「很高興能從國立成功大學台文系借將,請蔡明諺老師來擔任副館長。」

蔡明諺長於史料研究,善於收攏細瑣史料,於細微處提出洞察。2021年臺灣文學館與前衛出版社合作出版的《新編賴和全集》便由蔡明諺主編,重新整理考訂。

另一方面,陳瑩芳也很重視研究成果與大眾的溝通互動,「歷史研究很重要,但要適時讓別人知道我們在做什麼。像科技業在做新的研發,即使是實驗階段,也要有示範性應用發表。若適時讓外界知道,也可能成為支持的力量。」

多年來,透過臺灣文學研究者們協助編輯、校訂,臺文館出版了許多作家大全集與資料彙編。日前適逢劇作家林摶秋冥誕日,臺文館將臺語文專家修訂的17部現代臺文版劇本,全文線上公開。陳瑩芳便留意到這篇貼文的流量很高,有許多分享轉貼,包括學校、劇團、母語推動人士等,「或許可以從中發掘未來的合作對象。」

➤貼近大眾,將兒童及青少年納入視野

陳瑩芳說,臺文館作為博物館,任務之一是「面對不同的目標群眾,使用她/他的語言,以適合的介面,將臺灣文學介紹給讀者,讓讀者覺得臺灣文學有趣,且就在日常生活之中。」她舉例:「策展的展示文案或許字再少一點、平易近人一點。但貼近大眾並不是要淺層化,而是用精練的方式呈現出大眾容易理解的語言。」

陳瑩芳進一步解釋:「比如一檔展覽,可以針對不同的參觀者,針對兒童及青少年,分齡做出屬於兒童的學習單、為青少年設計的導覽學習手冊,以吸引學校老師帶學生來參觀。當兒童、青少年在課本裡已接觸到臺灣文學,能不能把孩子們吸引到臺文館來,變成他們深度學習的好場域呢?」

「對於兒童,我們或許不需要去灌輸很多東西,但我們可以成為媒介,去觸發他們的想像力。現在教育也在推動自主學習,我們可以嘗試去滿足這個需求。」陳瑩芳強調。

對各種經典繪本如數家珍的陳瑩芳,在人文及出版司長任內,曾因緣際會,協助斯洛伐克駐臺代表夫人梁晨,交流兩地童書、繪本,進而推廣出版。她希望也能將臺灣文學的視野拓展到兒童,支持更多臺灣的創作者,深耕兒童文學閱讀。

➤持續推動跨域與國際交流

隸屬臺文館的臺灣文學基地,在臺北已運作有年。明(2025)年臺文館預計再推出新的場館,令人好奇未來的營運規劃。

陳瑩芳表示,「博物館擔負的任務,既要服務讀者,也要服務創作者。過去臺灣文學基地在作家駐村、講座方面,已經做得很好,未來希望將臺北分館定位在跨域及支持青年創作實驗的發展,讓文學立體化,尋找文學的可能性。」

在文化內容領域,跨域及轉譯是目前常見的主張,但陳瑩芳想做怎樣的跨域呢?她以自問自答的方式層層推衍:「文學有甚麼可能性?可以跟戲劇結合,可不可以跟舞蹈、跟音樂結合呢?或許也可以跟科技結合。文學常改編成戲劇或漫畫,或許也可以再改編回來。這些都有可能!」

跨域、轉譯的方向性可以毫不設限,但在執行上,陳瑩芳有一套按部就班的心法,「讓想要做這些事情的人,能先在小的場域做小規模的實驗,然後有個小的成果展示。讓其他人看到可能性,進而引進更多資源、成本,做更大的製作、搬上更大的舞台。」

關於跨域的想法,或許也來自於陳瑩芳經常參加活動、跑現場的觀察:「我覺得現在的年輕創作者或許比以前的人更辛苦,但也更加有創意、有想法。我們要有信心,要給他們舞台!」陳瑩芳熟稔地提到幾位能遊走在純文學、大眾文學或其他藝文領域之間的年輕創作者,眼神充滿了讚賞。

「(臺文館)本館做研究、典藏是重要的基礎,得以將本館、臺灣文學基地跟臺北分館3個據點有效地整合起來。我們也串聯了38個文學館家族,包括其他國家的文學館。未來會推動更多跨領域串聯,發揮臺灣文學的影響力,加強傳播力,這是我們團隊正在想的事情。」陳瑩芳強調,歷任館長都很重視臺灣文學的「普及化」,「我們想要更接近讀者!」

在國際交流部分,除了繼續推動臺灣文學外譯,陳瑩芳提到,前任館長林巾力簽訂了很多合作備忘錄,譬如與荷蘭萊頓大學圖書館、捷克摩拉維亞圖書館等外國單位建立合作關係。「另外,文化部的國家品牌風潮計畫,要把臺灣推出去,我們也會接著做。比如最近跟泰國接觸,他們今年的書展主題是『鬼』,我們就相應推出臺灣的作家與作品,比如陳思宏《鬼地方》,及薛西斯、瀟湘神等人的奇幻作品《筷:怪談競演奇物語》,而我們就和駐泰文化組合作跨國直播,讓國內外讀者也能直擊現場。」

抱持著對書本與閱讀的熱愛,樂於與人交流互動的陳瑩芳,雖未對於臺文館提出大破大立的新藍圖,但她扎實的行政能力與行動熱誠,令人對未來臺文館在研究、展示及推廣各方面的細緻與完善,充滿期待。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量