人物》所有異業,都是名之為「我」的領域:專訪《山獸與雜魚》林敬峰

風強的午後,林敬峰綁著馬尾爽朗現身。黑褲、黑鞋上有幾痕漆色,大概是進劇場工作時留下的印記。採訪團隊跟著他穿越臺大校園,途經幾叢花草,樹,偶遇幾隻野鳥,最後抵達位於生命科學館的濕式標本室。

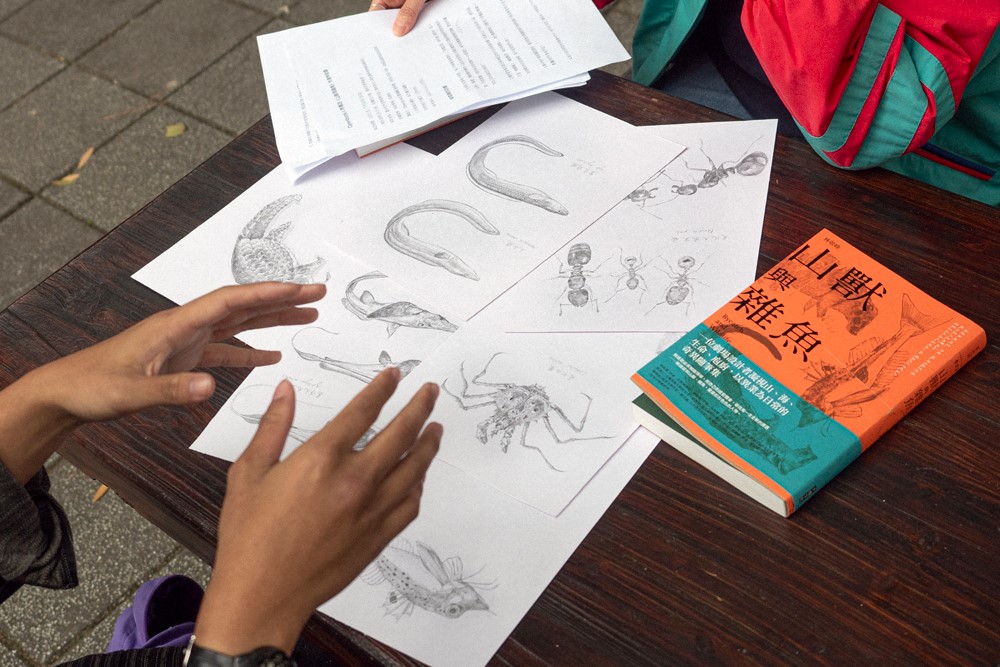

今年2月,林敬峰出版第一本書《山獸與雜魚》,全書分為啟、山、海、刀四章。依循「源」與「緣」,由山入海,歧出多條路徑,看獸與魚的生死,寫製作標本的思想靈轉,記內向的自我對話與反省,留存凝視自然、進行庖廚及美學的思索辯證。

➤標本室現場:被沖淡的死亡

佇立門內,淺笑著迎接我們的,是臺大動物博物館學生志工謝季恆。她自嘲自己是《山獸與雜魚》裡的NPC,事實上,探究林敬峰的標本製作之路,謝季恆扮演著重要角色。

兩年前,時齡20歲的林敬峰,參加農業部生物多樣性研究所(原特有生物研究保育中心)鳥類標本研習營,認識了謝季恆。同年暑假,他以實習者身分參與製作哺乳動物標本,開學後,恰巧臺大動博館需要人員協助處理麝香貓遺體,當時已是學生志工的謝季恆,便找來林敬峰。

剛開始做標本,林敬峰戰戰兢兢,卻很快適應,「在標本室,你會發現生死這件事情被沖得很淡。就是當生物的生命消失,牠變成一個待處理的物件的時候。」大量的死亡發生,人沒有餘力為單一個體哀悼。既然動物已死,能做的就是好好保存牠們的遺體與記錄。

標本室內排列有無數層架及冷凍櫃,林敬峰、謝季恆和學弟三人,各陷於一張可旋轉的座椅,談話活絡,環境並無預想中的冰寒嚴肅。

「謝季恆說早上九點要幫我把鼬獾拿出來退冰。」林敬峰說,手持明顯僵硬的鼬獾屍體。對面學弟接著補充:「結果謝季恆比我晚到。」

林敬峰將鼬獾放上塑膠盤,發出碰撞聲。倚著桌緣,他用鑷子撥弄鼬獾毛髮,檢視體表有無寄生蟲,邊聽學弟分享前幾日去宜蘭接毒殺羅文鴨的事。

林敬峰的雙手持續動作,依序量測鼬獾的吻肛長、尾長、含爪及不含爪的後掌長、耳長,熟練翻轉鼬獾身體。他喊出測量部位與數字,學弟記下,談話間無懼於偶爾飄散開來的腐敗氣味。

前置作業完成,鼬獾屍體尚未退冰完全。牠側躺在黃色塑膠盤上,被擱在一旁。

➤名之為「我」的領域

林敬峰隨後拎來一袋魚,腥味濃烈。我們或遠或近圍著他,看他捏著針,為幾條下雜魚展鰭。離開海水便折疊在一起的薄膜完整展開,魚的特徵與細節變得鮮明。林敬峰指著日本美尾䲗(Calliurichthys japonicus)說:「這隻很美,是我最喜歡的魚。」

就讀臺北藝術大學劇場設計學系的林敬峰,別具審美眼光,將科學與美學融會貫通,成為深刻的思索:「我們在製作標本的時候,檢傷有檢傷的意義、胃內容物解剖有它生態上的意義、寄生蟲是生活史上的意義。」

林敬峰滔滔說著:「或是從美學的角度去看,這個魚牠帶給我們什麼樣的感覺?有什麼樣的文化符碼在裡面?一隻黑冠麻鷺,這是都市常見鳥,牠又具備了怎麼樣的人和這個物種的關係?」在他描述的視野裡,知的領域總能無限展開。

高中時期讀語文資優班、參加國樂社的林敬峰,原先以動畫系為志願。他著迷於《英雄聯盟》的角色設計與視覺呈現,因種種陰錯陽差,踏入劇場領域,主修服裝設計。延續著對角色設計的嚮往,於去年冬天完成畢業製作。

自它處習得的智識,反饋回劇場,相互滋長。他舉例,感染寄生蟲可能導致皮膚長出密集排列的斑點、疹子,類似圖騰便與噁心反應形成連結。若要讓觀眾感到不適,比起用燈無限狂閃,他更願意借用這類人類基因裡的遙遠記憶,例如將相關元素縫入角色服裝,做高明的轉換。

知曉他的經歷,很難不聯想到「跨領域」一詞。其他人談起每個項目都是異業,林敬峰卻將之視作帶狀發展,沒有任何一件事能抽出來獨立看待。興趣和愛好多元的他,觸及眾多領域的邊界,甚至曾在漁港尋得一尾罕見魚種,有機會藉由發表新紀錄,駭進尚無法真正涉足的學術研究領域。

他以此為例,說自己一再回返漁港翻找雜魚,純粹是尋新獵奇。林敬峰的興奮裡有對頭銜的陶醉,有因僭越而生的快感。他重複幾遍:「沒有這麼高尚」。他只是做著想做的事,摸著每個圈的外緣。對林敬峰而言,「跨領域」這個形容從來不成立。

他的笑容很自信:「用狂妄點的方式說,我,就是領域。」

➤站在端點上持續試探

就像從繁瑣事務中脫身換氣,林敬峰遊走在不同場域,清楚意識到身體感的轉換,調頻自如,動力源源不絕。他形容走入山林是有點龐克的事,需要刻意遠離人群,從便利的都市生活中抽離,學習在野地環境活下去。身處廣袤林野,要盡可能地縮小自己;至漁港闖蕩,就搖身一變,成為一個夠狠、夠葷素不忌的人,講講黃色笑話,勇於跟漁市大哥們搏感情。

《山獸與雜魚》寫林敬峰與各類生物會面的緣分:如山一樣的豬、不可思議的蟲蟻、造成市場歐巴桑爭論不休的無毒菇類,還有待他出恭後,喜悅湧來的糞金龜。接著鏡頭轉進漁港,他從怯生生的姿態,到融入港邊文化,與漁市前輩建立關係,得以經手一籠一籠種類紛雜的下雜魚蝦,拎回待調理的食材,不斷從搭建在寢室角落的「傳奇廚房」端出佳餚。

沉潛其中,我們以為林敬峰的眼光與大眾全然不同。然而他所看見的山與海,依然蘊含社會建構出的理解與眼光差異。

林敬峰談到,山在一般敘事裡,多是神聖不可侵犯的存在,海卻常與食物、經濟、外交牽連。山中動物如哺乳類、鳥類,歸農業部管轄,受野生動物保育法保護;魚類同為野生動物,則歸漁業署。

他認知到「山高海低」的視角落差,也坦承自己無法平等看待沿途相逢的眾生。如他在書裡所寫:「我必須承認,我的感情標準是浮動的,我從來就沒有辦法以平等的目光注視不同的物種⋯⋯我永遠無法像凝視一隻犬殺穿山甲半闔眼睛一樣的凝視一條躺在漁港的死魚。」

書末,他自述以刀走經動物的肉體筋骨,無有遲疑地剝落毛皮,掏出內臟,製作標本時的種種念頭。後記裡,謙虛寫道:「我是旁觀者、是介入者,是一個永遠的外人,在各個圈子的邊緣徘徊張望,盡我所能地觸碰『自然』這個文本。」採訪現場,林敬峰進一步補充:「既然我只能是外人,那我能不能做到外人的極致?」他的語氣顯得單純,企圖心卻強烈得讓人無法反駁。

話語落地的沉默時光,林敬峰低頭,專注地解剖鳥類腸道,接連拉出許多乳白色的長型寄生蟲。他對邊界的試探,仍持續擴張。

近期林敬峰正在為臺大動物標本館策劃新展覽。他試圖推翻既有的呈現形式,詰問著身處當代,我們仍然只需要、只能夠透過標本認識一個物種嗎?跨足諸多端點上的林敬峰,肩負溝通任務,決心挑戰完成一個有別於傳統博物學的展覽。

我們深切期待著。此刻標本室裡,生者寥寥數人。諸物蟄伏,某日,將進入另一種時間的計數。

➤後記:當隻快樂自由的黃喉貂

林敬峰的作者簡介寫著「螞蟻獵人,蝙蝠聽眾,猫仔追隨者」,我們詢問三者各自代表的意義為何,才曉得他指涉的並不只有3樣動物。

從前他養螞蟻,透過人造巢體認識螞蟻的社會結構與分工。書中〈蟻神〉文末表明不再養螞蟻,然而近期他正準備接收朋友因搬家而需轉贈的蟻窩。

高中住校時,林敬峰慫恿當時打算推甄電機系的室友,依照網路圖片焊出一台蝙蝠收音機。超音波經過倍率轉換,成為電子訊號,能用耳機聽。「一中的操場就有蝙蝠。」林敬峰說,蝙蝠靠指骨飛行,急轉時,滴滴滴的頻率會有變化。原先無法擷取的訊息被捕捉,讓人類能夠解讀,「超帥的!」他脫口而出。

追隨猫(bâ)仔,與街頭浪貓無關。台語「猫仔」包含白鼻心、鼬獾、食蟹獴、麝香貓及黃鼠狼。為此,林敬峰買了兩台自動相機,學習看獸徑、食痕,追尋線索,選擇架設機器的位置,當猫仔的身影出現在鏡頭前,印證自己的猜想,就像一個對答案的過程。

那麼,如果下輩子能當動物,想要選誰?顯然不會滿足於當下的林敬峰,毫無猶豫地喊出:黃喉貂。

林敬峰描述黃喉貂是違背生物機械論的漂亮哺乳動物,生活範圍廣,體格壯,還是台灣貂科裡咬合肌力最強的一群。最重要的是,牠的行為不可預期,「會做一些很屁的事」,例如跟木頭打架,咬相機鏡頭,滾過來,又滾過去。

黃喉貂何以要與木頭搏鬥?林敬峰說:「有人會推論是不是木頭裡有天牛幼蟲?可能是這樣子,但某種程度上,我更願意去相信牠就是在玩,讓牠遠離這個機械論。」林敬峰嘴角上揚的樣子有些靦腆。

「黃喉貂很快樂。」林敬峰以自得其樂的特質詮釋黃喉貂的行為,並遞來手機,展示前幾日剛處理完剝皮的影像。黃喉貂金黃色的毛皮染有乾涸的血,肉體精實。「而且牠的學名是Martes flavigula!」查找拉丁字源後,林敬峰翻譯如暗語的字串,突然宣告:「我是擁有金黃色喉嚨的貂!」

他搭配動作,握起拳頭,看起來和黃喉貂一樣快樂。●

|

|

|

作者簡介:林敬峰 螞蟻獵人、蝙蝠聽眾、猫仔追隨者,任林野的豔陽在皮膚上烙下印記,與植木扶疏的土壤共色。生於盆地埔里,被群山予以更多的溺愛,於是走向群山,用有限的感官與她對話,並爬梳成文,試圖讓生命在文與字之間現蹤。就讀臺北藝術大學劇場設計學系,主修服裝設計,也在臺灣大學動物博物館製作哺乳與魚類標本。作品散見於《上下游副刊》。 |

現場》德國律師的警世科幻小說:《演算人生》ft.《膜》紀大偉、《拯救我們的自由》

當社會的統治者不再由國家擔任,而是轉讓給科技的完美演算法,人類的生活將會演變成甚麼樣子?人還需要自由意志嗎?又或者,愛情在這種社會模型裡會是一種自由自在的追求,還是從上而下的分配?德國作家彼強.莫伊尼(Bijan Moini)的科幻小說《演算人生》(Der Würfel)今年1月推出繁中譯本,2月親自來台,於國際書展出席講座。名為「誰能決定我的自由意志?」的講座,邀得同樣書寫科幻小說的作家教授紀大偉出席對談,並由《演算人生》譯者陳冠宇擔任主持。

莫伊尼是一位德國伊朗混血的律師、政治觀察家與民權活動倡儀者,在擔任商業律師時由於小說構思的呼喚,決意辭去工作專心寫作。他所關注的議題包括數位化與極權之間的關係,並在科幻小說以外,出版了《拯救我們的自由:數位時代的起床號》及《我們的法律與權利:藏在法條背後的故事》,同時從事演講與撰稿的工作。

➤立方體世界

講座先從《演算人生》的故事開始,原文書名Der Würfel原意為擲骰子,在書裡指的是一個完美的演算法系統「立方體」。演算法收集民眾所有生活細節的數據,並提供無憂無慮的生活。這種從上而下的統治自然不是人人願意跟隨,於是,小說的主角塔索作為反抗派「數據拒絕者」,就決意過上辛苦的抗爭生活。

由於「立方體」的控制無孔不入,塔索的反抗就從將生活隨機化開始。他弄來硬幣與骰子,讓命運決定自己當天的衣著與行動,實踐在日常生活中每個細節都違抗立方體控制的苦行。在《演算人生》的故事裡,世界最高的價值就是要符合「立方體」的預測,從此獲得更好的資源。與此相反,反抗派選擇的這種生活可堪苦行。在此雪上加霜的是,塔索墮入了愛河——而他愛上的女生,恰好就是甘願受「立方體」控制的女生。

「科幻小說裡面有很大的力量,讓我們脫離現實世界,並對於我們所希望或不希望實現的世界有一個假想。」莫伊尼分享他對於小說形式的思考:「我在寫作的時候,不會讓讀者很輕易地抉擇究竟誰對誰錯。有些人會拒絕像書中那樣的世界,但有些人也可能會覺得,這樣的社會安排也不錯。」這幾乎就是書中男女主角的寫照了。

➤小說裡的中國批判

《演算人生》書中一個爭議點,是它對於中國政府毫不掩飾的批判。在小說的前面數章,已經寫下諸如「中國總是聲稱每個夥伴國可以自行決定要獎勵或懲罰甚麼行為,但當然〔……〕即使在辛巴威,任何批評中國的人都會立即被扣15到70分」這樣的段落。這可以說是當初中國推出社會信用體系後,世界各地即時的擔憂了,而莫伊尼將這個系統轉化為小說裡的「立方體」,並稱為立方主義。一種跨國的科技殖民。

會選擇對於中國進行直接的批判,首先是因為莫伊尼對好萊塢電影工業的強烈不滿:「他們為了能夠在中國市場做生意,就接受中國的檢查機關更改他們的電影或劇情。」為此,莫伊尼直接選擇在作品中對中國進行批判,親手消除任何未來向中國市場妥協的可能。

這種批判有可能是非政治的,莫伊尼說:「最近德國有個有趣的民調,有25%的人不想被人管理,而想被AI管理。在我的書裡,這種反烏托邦沒有特別的政治立場,它只想預測人們的行為而已。它背後沒有像中國共產黨那樣的政黨,但我們可以看到這種功能被濫用的可能性。」

➤思索科技的代價

所謂的青澀,並不是指寫作技巧,而是時代已經變遷。在90年代,依靠演算法科技與大數據從上而下的管制並不普遍,像「立方主義」的思考大多在文學當中,而非現實世界。莫伊尼指出,我們現在的社會已經高度個人化了,像是每個人在Spotify上都可以擁有個人的歌單,決定自己想聽的音樂,而非依賴廣播。但這些歌單背後都有演算法的陰影:「我們現在使用的app就像書中的『立方主義』,是個人化的假象。實際上它就是科技對於我們的分類。」要對抗這種狀態,莫伊尼在《演算人生》裡所進行的嘗試就是以隨機去制衡秩序,以個體去拒絕集體,並以停止去破壞管理。

思索這些科技的驚悚主題,莫伊尼並沒有要求讀者屏棄現有生活。對談結尾他坦承自己其實是個熱愛科技的人,擁有朋友圈裡第一支智慧型手機。對於自己創造出的「未來app」,也透露著好需要的嚮往。例如社交場合,透過某種app幫助雙方快速找到能夠深入交談的話題,而非僅僅講些場面話。他認為這是一個好的「個人化」,但使用者需要認知到這些功能在不同層次上的問題。

個人化其實就是過濾資訊,假如延伸下去,app連動隱形眼鏡,將雲端與實體層面上,「個人」不喜歡或者看了會引起負面情緒的資訊都過濾掉(例如貧窮),那將是一個恐怖的虛假世界。「所以關鍵就是用途。怎麼用?用在哪?一把刀可以用來塗抹果醬在麵包上,也可以殺人。」

➤同場加映:《拯救我們的自由》中台灣讀者關心的問題

Q:AI人工智慧因ChatGPT的出現,人們的工作權被取代,您是樂觀還是悲觀的?

莫伊尼:尚待觀察。歷史上,科技發展史也有好幾次變革,例如工業革命、汽車出現取代人力車,也改變人們的行為,所以我們要觀察AI出現之後,它取代了什麼,和做了什麼。它也許可以取代人們的一些行為,但也許可以因應AI發展增進我們的創造力。

攝影機問世時還沒有修圖技術,隨著AI新技術的產生,修圖專家出現了,運用技術讓舊的經典被修護重新保存,或運用新技術將經典作品進行再創作。這些都是新科技的優勢,雖然可能取代掉一些技術性的工作,但也帶來更多的可能性,所以優缺點仍有待觀察。

Q:AI安全,之於個人該如何防範?

莫伊尼:可以從2個層面說明。我們個人可以選擇是否受AI操控,提供個人資料來讓AI使用。另一個積極作法就是減少個人的數位足跡,以減少受到AI操控。不過,我個人對這樣做法的影響力是不樂觀的,因為這個做法對於消弭AI的影響很有限。

「提升大眾的認知」是最重要的,也是閱讀《拯救我們的自由》這本書最大的價值——雖然大眾有了認知不一定會行動。●

Rettet die Freiheit! : Ein Weckruf im digitalen Zeitalter

作者:彼強.莫伊尼 (Bijan Moini)

譯者:李建良

出版:遠流出版

定價:330元

【內容簡介➤】

Der Würfel

作者:彼強.莫伊尼(Bijan Moini)

譯者:陳冠宇

出版:堡壘文化

定價:550元

【內容簡介➤】

作者簡介:彼強.莫伊尼(Bijan Moini)

德國自由權協會(Gesellschaft für Freiheitsrechte)專職訴訟律師。德國慕尼黑大學法學博士,曾於德國一家商事法律事務所擔任律師三年。除法律專業外,亦熱衷寫作,著有以人工智慧為主題之小說《演算人生》(Der Würfel, 2019)(獲得2020年Seraph科幻小說新人獎及2020年德國最佳德語科幻小說獎)、法律科普書《我們的法律與權利:藏在法條背後的故事》(Unser gutes Recht. Was hinter den Gesetzen steckt, 2021)等書。現今並以自由人權專家的身分出現在各大影音和平面媒體以及社群網路。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量