2024台北國際書展》大彩色、小黑白雙雄並立,各家最新閱讀器有這些

過年整理藏書是所有愛書人的甜蜜負擔,別再苦惱空間夠不夠了,國際書展正是每年入手電子書閱讀器的絕佳時機啦!就算價格沒有比網路更低,現場也會有更多搭配優惠。一直在觀望的讀者不妨到現場試用,出發前也可以參考這篇〈7.8吋電子閱讀器大比拚,書展購買超強攻略 ft.樂天、讀墨、HyRead、文石、Pubook〉。根據編輯部的使用經驗,7.8吋可以滿足漫畫與文字書閱讀的需求,又不會大到出門不方便,所以本篇更適合閱讀器用很習慣,或者單純好奇最新機型規格與功能的讀者。稍微暴雷,今年有超輕的13吋跟內建AI的機型喔!

這兩年隨著適合單手使用的7.8吋(含以下)閱讀器漸趨飽和,部分廠商將眼光投向適合閱讀雜誌與筆記的大尺寸機型,注重筆記介面與觸控筆的手寫體驗,另一部分則走向與智慧型手機同樣小巧與多功能的路線。如今電子書閱讀器不再只是愛書人的3C標配,越來越多人也會選擇閱讀器作為護眼的生產力工具。Openbook匯整今年展場上各家廠商力推機型,供讀者參考。

隨著彩色電子紙技術的提升和普及,如今的彩色電子書閱讀器已達到一定的成熟度,各家新型機種多採用Kaleido 3電子紙螢幕。相較於上一代Kaleido Plus,Kaleido 3在同樣提供4096色的基礎上,色彩飽和度提升了30%。雖然和手機、平板的螢幕成像對比起來,螢幕的光鮮明亮落差十分明顯,但電子紙可以避免藍光傷害,對眼睛的舒適度遠遠勝過手機和平板。想入手彩色閱讀器的讀者,可以多方考慮。

➤讀墨 mooInk Pro 2C 13.3 吋(彩色)

- E Ink Kaleido 3彩⾊電⼦紙

- 重量 380 克

- 同尺寸第一台 Kaleido 3 軟性電子紙螢幕的閱讀器

- 6 種色彩模式、8 種手寫筆顏色、4種筆觸

- mooInk Pro Connect,跟手機/平板傳檔、鏡像超方便

讀墨作為台灣首間不遺餘力推廣電子閱讀器的公司,軟硬體方面的統合性高,而且一向極重視在地閱讀社群的反饋,即時進行系統調整,在使用體驗上深具口碑,忠實用戶不少。mooInk Pro 2C 13.3吋的大小,卻只有不到400克的輕薄重量,軟性電子紙也不怕不小心摔壞。軟體方面,筆記介面非常強大,有「預設、漫畫、雜誌、繪本、寫真、加粗」6種色彩模式,加強筆記使用的情境。無論是會議、課程筆記,還是用來繪製插畫、圖稿,都很合適。另外,此次系統也新增資源回收筒,方便讀者救回不小心刪除的PDF檔案。在手機或平板安裝mooInk Pro Connect App 後,即便是封閉系統,仍可以輕鬆零時差的傳輸檔案。

書展僅提供試用,目前預購最低價方案為23,399元(含犢犢書布衣XL)

書展現場活動:消費滿 499元 送「犢叔腋香包」環保購物袋1個

規格:封閉系統/Kaleido 3彩色電子紙/內附觸控筆/128GB儲存空間/無實體翻頁鍵/音訊可連接藍芽裝置/無螢幕光源/重量380克/Type-C連接埠

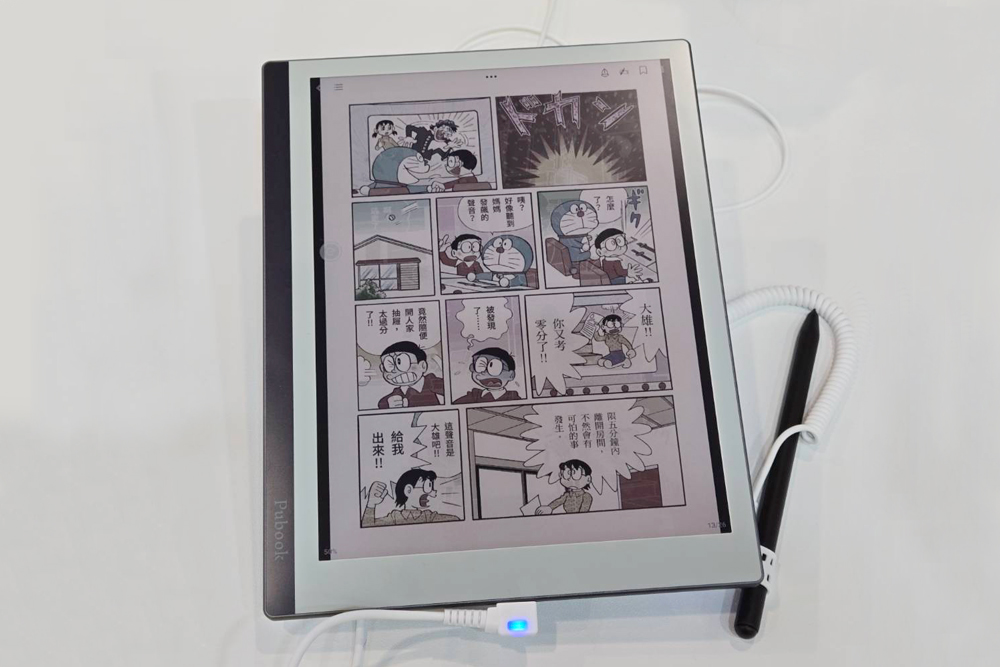

➤Pubu Pubook Pro 10.3吋(彩色)

- E Ink Kaleido 3 彩⾊電⼦紙

- 重量430克

- Wacom手寫技術

- 整合ChatGPT、讀不懂問AI

- 開放式系統、喜歡的App都能裝

Pubu投入電子書閱讀器的時間不如讀墨、凌網等其他國內廠商長,但致力追求多元與開放的電子書機型。此次Pubook Pro與其說是電子書閱讀器,不如說是不傷眼的Android平板電腦,畢竟都有8G記憶體、 128G儲存空間,能裝任何APP的標配了。除此之外,Pubook Pro更將ChatGPT整合進系統,提供讀者選取文字段落進行導讀、提問,或翻譯成指定語言。強調「閱讀、工作、娛樂完美平衡 」的Pubook Pro,在手寫筆、內建筆記APP與文件編輯方面也功能強大。其中令人印象深刻的是可記錄已經調整過的筆觸、將手寫筆跡和錄音轉換成文字。

網路最低價:21890元

書展現場價:20795元加贈飽讀電子書訂閱服務2年(市值為2598元)

規格:開放系統/Kaleido 3 彩色電子紙/內附觸控筆/128GB儲存空間/無實體翻頁鍵/內建麥克風、音訊可連接藍芽裝置/雙色LED螢幕光/重量430克/Type-C連接埠

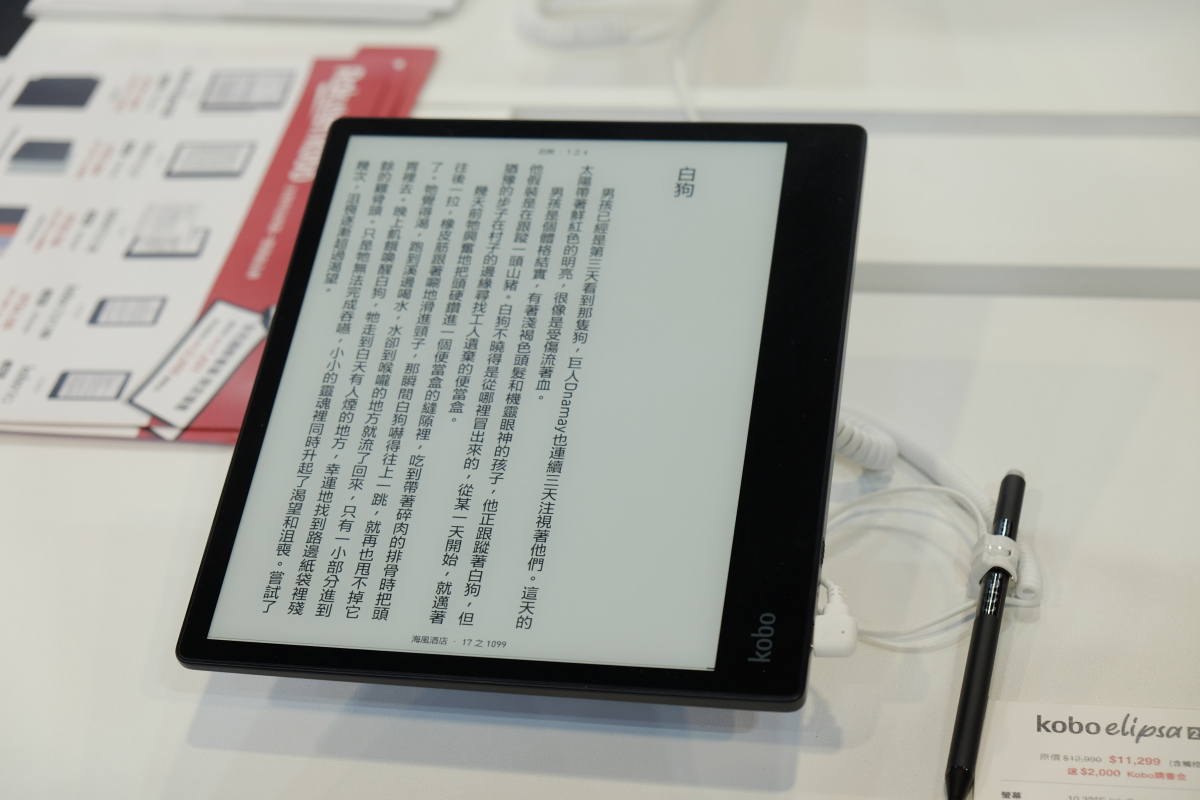

➤樂天Kobo Elipsa 2E 10.3吋(黑白)

- E Ink Carta 1200 黑白電子紙

- 重量390g

- 中文書與外文書的數量都很豐富,適合同時讀外文書的讀者

- 支援Pocket服務,雖是封閉系統卻可以收藏網路上喜歡的文章閱讀

- ComfortLight PRO自動調整自然光

- 支援多種語言:繁體中文、英語、日語、法語、德語、西班牙語、義大利語、加泰羅尼亞語、葡萄牙語、荷蘭語、丹麥語、瑞典語、芬蘭語、挪威語、土耳其語、波蘭語、羅馬尼亞語等等

Kobo是電子書服務與電子書閱讀器投入較久的品牌,所以無論裝置或服務的品質,都是不用擔心的。編輯部尤其推薦國際學生、國際商務人士來使用,它對跨語言、不同國家的內容使用都很友善。Elipsa 2E是Kobo目前尺寸最大的閱讀器,雜誌、圖文書籍幾乎都能原尺寸觀看。筆記方面,Elipsa 2E與第三方服務Readwise相容,可將筆記同步到Notion、Roam、Evernote等生產力工具上。

網路最低價:12990元

書展現場價:11299元加贈2000 Kobo購書金

規格:封閉系統/Carta 1200 黑白電子紙/內附觸控筆/儲存空間32GB/無實體翻頁鍵/音訊可連接藍芽裝置/ComfortLight PRO螢幕光/重量390克/Type-C連接埠

➤凌網HyRead Gaze Mini C 6吋(彩色)

- E Ink Kaleido Plus 彩⾊電⼦紙

- 重量195g

- 可直接借閱台灣各地圖書館的電子書,其他品牌無法比肩

- 圖書館的電子雜誌也藏書豐富,雜誌借閱很方便

- 開放系統加上自營電子書商城,品項豐富,跨軟體使用很友善

Gaze Mini C主推通勤與旅遊情境使用,好帶好拿的尺寸,機體規格又是台灣同尺寸機型最高,並且容量可擴充達1TB。是真正的麻雀雖小,五臟俱全。內建服務一如既往展現凌網與圖書館串聯的豐富資源,使用者透過HyRead閱讀器就能友善且免費使用許多圖書館的書籍雜誌。除了內建系統資源,Gaze Mini C搭載Android11開放式系統,讀者可以依照需求,自由安裝合法平台上的App,也能說是一台護眼小平板。

書展僅提供試用,目前購買管道為挖貝集資平台網站,目前集資價晚鳥方案最低8,480元

書展現場可索取100元折扣碼,還有配件優惠與滿額活動

規格:開放系統/Kaleido Plus 彩色電子紙/32G儲存空間(有記憶體插槽最高可擴充至1T)/有實體翻頁鍵/內建喇叭、麥克風/前置螢幕光(具備冷光)/195克/Type-C連接埠

➤文石 BOOX Palma 6.13 吋(黑白)

- E Ink Carta 1200 黑白電子紙

- 重量170g

- 八核心處理器

- 手機般的日常使用體感

- 1600 萬像素後置相機鏡頭和閃光燈

書展現場價同通路最低價:8880元

書展現場另有2項購機贈品:品牌帆布袋/觸控筆芯套組

規格:開放系統/Carta 1200 黑白電子紙/128GB儲存空間(有記憶體插槽可再擴充)/有實體按鍵/內建喇叭、麥克風、相機、閃光燈/前置螢幕光(冷暖雙色溫)/170克/Type-C連接埠

文石與下一台的廠商皓擎均屬中國品牌,在書展現場由代理商銷售。中國品牌的電子書閱讀器通常都具有非常方便的開放系統(但這項優勢隨著台灣也開始生產開放系統閱讀器而減弱),雖然沒有自家的電子書商城,但台灣的博客來、讀墨、Kobo等電子書平台均可以下載App使用。BOOX Palma看上去就像一台有電子紙螢幕的手機,單手即可輕鬆握住,使用介面也如同手機,不太需要重新學習操作,八核心的處理器與 BOOX 獨家的Super Refresh 快刷技術,讓系統在電子書閱讀器中是數一數二的流暢。Palma與其說是電子書閱讀器,其實更像螢幕換成電子紙的智慧型手機。

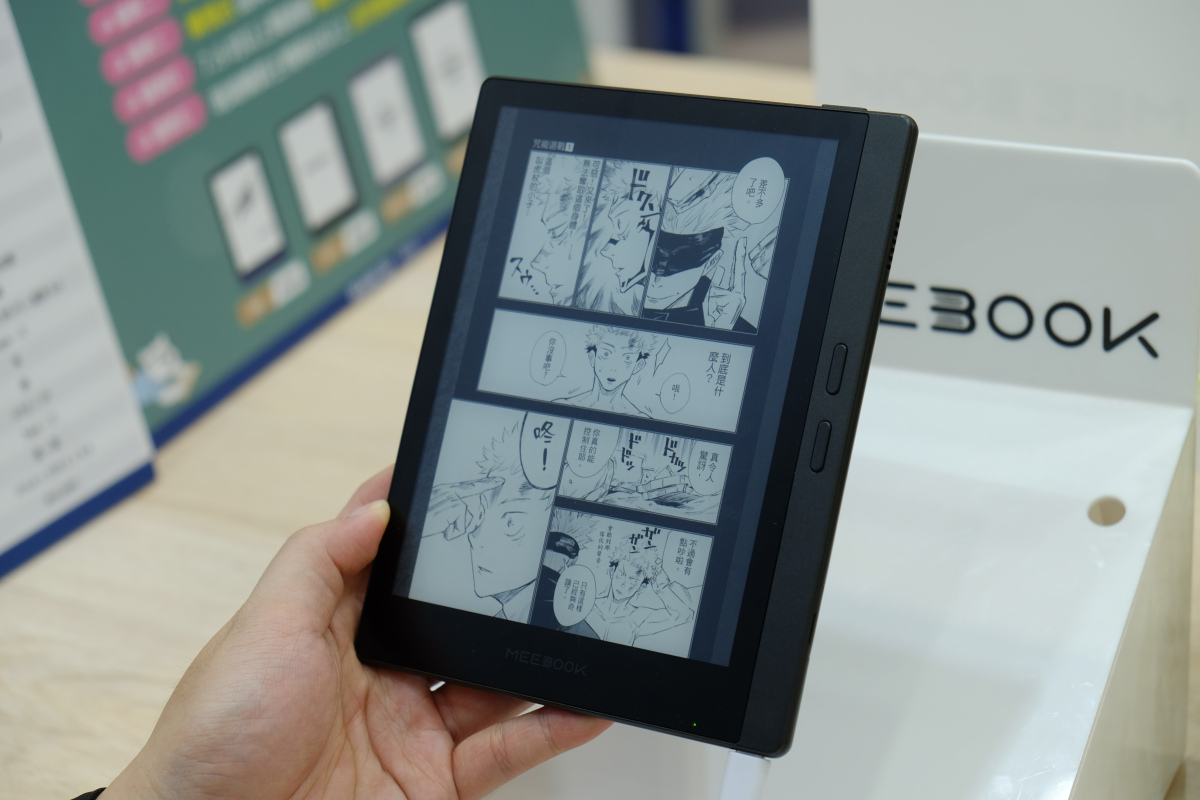

➤皓擎 MEEBOOK M7 6.8 吋(黑白)

- E Ink Carta 1200 黑白電子紙

- 重量235g

- 超長待機時間,待機續航可達 45 天

- 自創閱讀系統 ZReader

- 系統字體隨意更換

書展現場價同通路最低價:5880元

書展現場另有3項購機贈品:原廠保護皮套/品牌提袋/品牌支架

規格:開放系統/Carta 1200 黑白電子紙/256G儲存空間(有記憶體插槽最高可擴充至1T)/有實體翻頁鍵/內建喇叭、麥克風/前置螢幕光(冷暖雙色溫)/235克/Type-C連接埠

MEEBOOK M7同樣有著開放系統電子書閱讀器的多功能用途,但在使用體驗上有更客製化的設計,例如總共24級的冷暖色溫調整、多樣化的手勢功能設定以及隨意更換系統字體。●

話題》出版產業調查需轉型,問卷回收僅4成,多元收入難納入,增加誘因、公協會力量成為關鍵

今年1月初文策院公布《2022-2023臺灣文化創意產業發展年報》(簡稱《文創年報》)初步報告,引起軒然大波,其中出版產業上、中、下游廠商營業額加總,得出年度產值1032億元的數據,令業界譁然,認為遠離書市實況。

負責執行本年度《文創年報》的財團法人台灣經濟研究院(簡稱台經院)對此澄清,年報以往約在3月公布,會完整呈現整體產業的營業額加總與細項數值,但今年為搶時效,提前在1月發表這份16頁的「速報」,因此內容只有加總,卻反而造成大眾誤解,「其實3月還是會有完整的報告。」

出版界的批評聲浪,除了針對年報呈現的數值,也聚焦在每年中左右發布的圖書產業調查報告,包括發表時程太晚、統計資料和問卷調查的準確性不足,導致參考價值低等。

不過在這波爭議中,許多人將這兩份報告混淆了:

今年的圖書類產業調查報告尚未出爐,但為了回應出版界的批評,文策院於2月19日宣布,將與文化部人文及出版司、臺灣出版公協會代表與學者,共組「出版產業研究委員會」,進行三面向革新:

在既有的產業調查外,提供更快速準確的數據資料;另提供季報(如網路書店聲量、定價優惠價等),一年內定期提供兩次重點數據(如新書上架、銷售排行榜等),反映產業現況;並針對各議題與專家機構合作調查。

對此,包括時報出版社董事長、臺北市出版商業同業公會理事長趙政岷、中華民國圖書發行協進會理事長李再星、中華民國出版商業同業公會全國聯合會理事長吳政鴻等,皆表示支持。

➤中小企業公開營收有困難;國外公協會有調查與統計能力,但收費高昂

根據去年6月發表的圖書產業調查,我國2021年圖書(不含漫畫)「出版端」整體(新舊書)圖書營業額為新臺幣147.20 億元、「市場端」之整體(新舊書)圖書營業額為新臺幣208.22 億元,相對符合業界認知。

其計算方式為選取代表性出版社(出版100 種以上圖書)作為推估依據,以平均每種書銷售本數,乘以平均售價(依平均批發折扣計算)及上架出版種數,先行推估整體新書收入後,再除以新書銷貨冊數占比,得出上游出版端的整體圖書收入。

但在這次討論中,書業觀察人士如羅玫玲指出,因台灣出版業者多屬中小企業、非上市櫃公司,對公開營運數據有較大顧慮,造成調查的第一層困難。

此外,台灣是由行政法人文策院主導產業調查,不像國外是由業界組織主導,如日本由「全國出版協會」轄下的「出版科學研究所」、德國由「圖書貿易協會」執行產調研究,兩者都是公協會組織,主要倚重業者提供數據,相對地,所製作的調查報告需付費取得,且要價不菲,以此平衡成本。

雖然外界咸認出版產業研究委員會網羅了公協會成員後,應能提高出版業者對產調的配合度,提供更確實的數據。不過,究竟公協會能否凝聚共識、協調建立機制以取得產業數據,仍值得觀察。

在委員會正式成立運作之前,行之有年的產業調查,是如何執行的呢?

➤市場規模與產業營運,不應混為一談

台經院自2016年(執行2015年度)起連續得標承辦圖書產業類調查報告,以2023年6月發布的《2022年臺灣文化內容產業調查報告I:圖書、雜誌、漫畫、原創圖像產業》為例,內容共164頁,含產業聚焦、產業概況、前瞻趨勢三章,綜合數據統計與質化探討。

執行該年度產調的計畫主持人、台經院副研究員賴逸芳現身說法,說明調查時程、方式和內容,更釐清外界對產業調查報告的誤解,與「工具太少難以滿足所有期待」。

賴逸芳解釋,所謂產業調查涉及面向很廣,包含「市場規模」和「產業營運」,前者討論的是「產品」,聚焦市場銷售數據;後者偏重「廠商」,從營收、跨域經營等情況,盤整產業的體質和問題,也藉此與政策扣合,檢視相關政策如何調整。

「但現在外界把『市場規模』和『產業營運』混為一談,每一種需求所對應的調查方法都不同,應分開執行,不可能有一份調查報告滿足所有期待。」

➤除了聚焦書籍銷售數字,也應該納入內容延伸收入,才是時代趨勢

賴逸芳舉例,之前她主持影視產業調查報告,雖因有電視收視率調查、電影票房統計機制,市場端的數據取得相對容易,但調查報告著重在「廠商」面向,如電視台或內容製作公司的營運情況,雖也討論「產品」如每部電影、電視劇的播映成本與票房表現等等,但主要檢視影視產業的產製量能,從中看出趨勢變化,也對應到文化部影視輔導政策的調整。

同樣地,圖書產業調查也希望掌握產業的結構和趨勢,從「產業生態系」的角度,觀察內容的產製、行銷、銷售等面向,包括有聲書、電子書的發展等。「但業界多聚焦討論『產品』,也就是對書籍銷售數字非常關注,較少討論書所延伸出的效益以及這方面的趨勢。」

她坦言:「大眾閱讀減少這件事不可逆,如果產業報告每年不斷呈現書籍銷售衰退,雖然不是沒有意義,但我們覺得這份報告應該有其他功用,包括呈現業者如何創造其他圖書內容加值的收入,這才是產業永續經營的核心。比如有的出版社延伸做動畫、展覽、課程等,都是從書本衍生創造的多元價值。」

她懇切地說,「書是很重要的媒介,在當今多元娛樂管道下,書所能發揮的效益,也是出版社所努力的成果。」

她強調,「圖書銷售額」衰退是事實,但「出版社營業額」卻沒有書的銷售衰退那麼多,可見產業的突破和創新,確實創造了整體的營運收益,「從文化部與文策院的角度來看,呈現產業積極的創新轉型,才能吸引外界資金投入、留住產業人才。」

➤從POS系統切入?ISBN亂象造成混淆

當我們釐清這份出版產業調查不同於「書籍銷售報告」,就可看出與國外某些報告所側重的統計數據不同,調查方式也複雜許多。

如前所述,日本的出版科學研究所主要從經銷商和出版社取得書籍銷售資料,定期發布年報、季刊和電子月報。韓國的出版文化產業振興院,也是每年公布前一年度的調查結果,提供8家上市公司的上半年銷售總額,其中「出版流通綜合數據庫」由出版社、批發商、物流公司和書店法人等代表組成的委員會來運作。德國則透過5700多家實體書店和電商的POS系統取得銷售數據,進行相關分析。

賴逸芳指出,以韓國、德國來說,都可透過POS系統的介接自動化取得銷售數據,而系統介接所需的共同語言就是書目資料,其最大來源為書的身分證——ISBN,這是數據調查重要的基礎。

但台灣目前的國圖ISBN書目資料庫不夠完整,除了申請的ISBN和實際出版圖書有落差,分類也不統一,比如為了從書目資料排除「教科書」的計算,其在國圖和各書店的分類方式就不同,需花費人力一筆筆判斷。

2021年圖書免徵營業稅上路後,又造成ISBN申請量暴增,從過去的每年3萬多筆變成5萬多筆(同一本書的精裝/平裝、簽名/無簽名等都可能重複申請ISBN),若從每一書種平均銷售冊數推估整體,會產生極大混淆。

➤調查過程缺少誘因,出版上下游問卷回收率僅4成到5成

財稅資料是另一統計基礎,但賴逸芳解釋,出版業者因跨域經營或節稅需求,申報稅籍的業別不一定為圖書相關,所以從財政部的稅務分類資料,無法完整詮釋產業發展;而免稅項目包括圖書與其他,從出版業者免稅項目的總和,也無法拆分圖書和非書的營收。

因此調查團隊用人工擷取方式,先從年度申請ISBN的目錄中,得出約900家出版商名單,扣除政府、財團法人等機構後,查詢這些出版商的統一編號後發函給財政部,取得這些出版商加總的營業額,再由此推估整體;並輔以問卷發放、抽樣盤點上架書籍、實際走訪出版社等,以了解更精確的產業營運情況。

在問卷方面,台經院每年舉辦業界諮詢座談,邀集圖書和雜誌出版社、書店、電商平台、學者等產業各環節代表討論,從業界想了解的面向來設計問卷。問卷內容以出版社的營收結構(書與非書)、趨勢為主,題目包括公司人力、書籍發行與銷售量、新舊書比例、紙電同步比例、退書率、跨域經營項目,也會加入動態議題如定價與批發折扣等,問卷發放給約兩千家產業鏈上下游廠商,含出版社約800到900家,回收率4到5成。

但她坦言廠商往往填寫的意願與人力有限,或層級不夠,台經院並沒有公權力,若沒有誘因機制,問卷調查有一定困難。至於作業時間,團隊每年從2月發標後開始執行,國圖約4月才提供ISBN資料、財政部稅務資料6月才能取得,許多重要數據受限於流程而無法加快。

➤產業調查必須要有新的分類與架構,並應提供公開查閱

賴逸芳也說明,文化內容產業的市場「產值」推估很困難,因其不像接單生產的製造業,可從訂單輕易掌握數據,加上出版業者平均規模小,資本額1000萬以下業者占7成多,全年營收低於500 萬元者占5成多,前幾大出版商加起來也僅約3成市占率。相較於日本或美國,收集到幾大出版或經銷商的數據,就可推估整體市場,她比喻:「若其他國家的產業拼圖是9片,我們要99片、甚至數百片的規格,才能拚出全貌,因此別國的調查機制無法完全適用台灣。」

這更凸顯了產業調查亟需公協會的凝聚力,提高業者參與受調的意願。因此她樂見文策院將公協會加入出版產業研究委員會,但委員會與台經院的合作方式、新增加的統計資料如何提供等,要待今年3月與文策院開會後才明朗。

受邀出任委員的台大社會系專案助理教授李令儀表示,文策院曾於2019至2020年邀集她與其他專家學者研議、精進文化內容產業的調查方式,「當時我們就發現,因應時代趨勢,出版產業的產值不該只侷限在紙本平面出版,經營有聲書、影音內容、課程等都是產業未來發展方向,因此產業調查必須有新的分類和架構,呈現這個跨界新趨勢。」

她也以擔任圖書產業調查報告審查委員的經驗,提醒某些統計方式和數據推估不夠精確,例如需根據填答問卷廠商的規模大小,將其回卷的數值做加權處理等。此外,每年厚厚一本報告書的可讀性不高,她建議發表時可以重要產業數據變化及圖表為主,調查所得的raw data(原始數據)則存放於線上資料庫供公開查閱。她並期待掌握大數據的網路書店或電商平台,能與調查單位建立合作機制,提供資料做消費者行為模式之類的分析整理。

她肯定新設委員會的作法,但更期盼文策院內部成立「產業調查中心」,配置常設研究人員,保持與業界聯繫商討管道,「會比每一年度招標委外進行產業調查,更落實理解產業脈動。」

產業調查是一件長期工程,業界充滿期待,也盼能建立產官學合作參與的機制,打造一份能呼應台灣出版界需求、精準反映產業樣貌的調查報告。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量