話題》有數不清的生命與能量在地球上,陪伴著你我:讀《有人在嗎?》

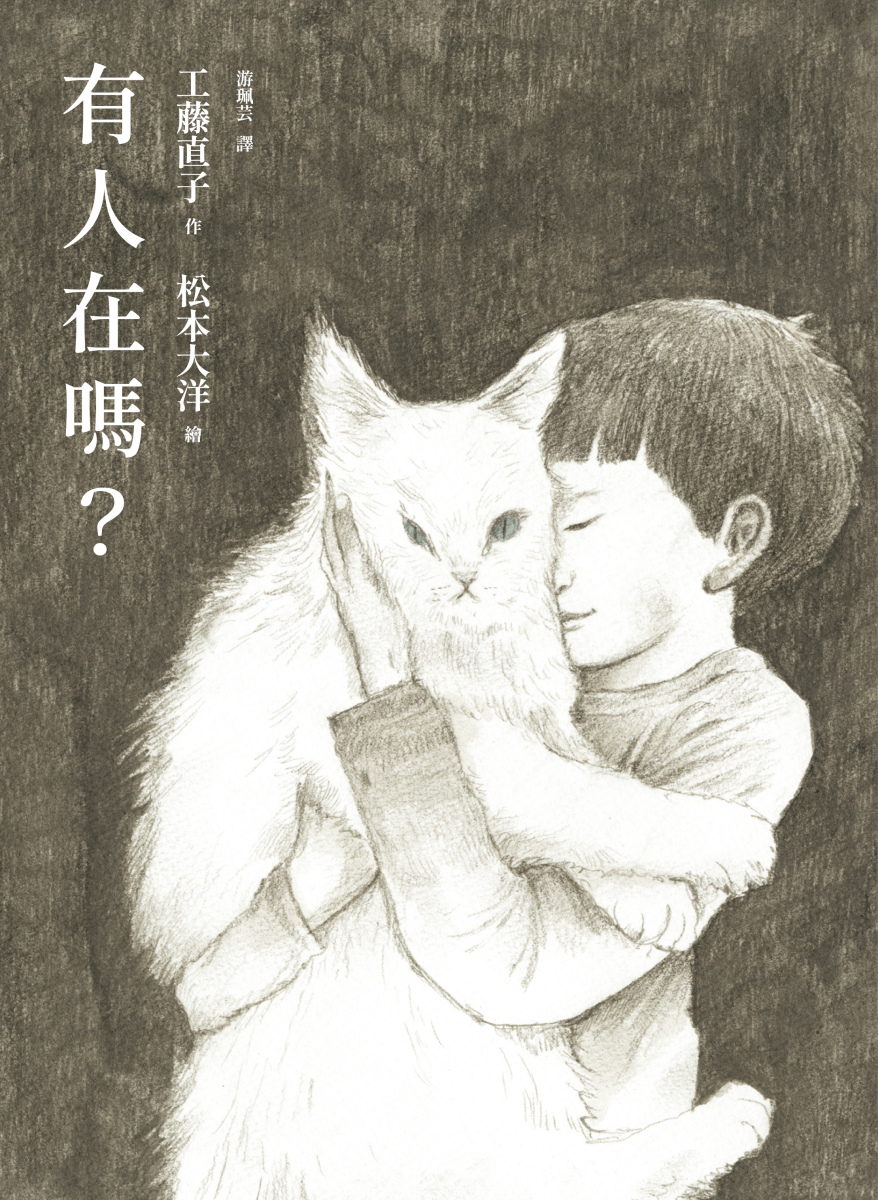

《有人在嗎?》是松本大洋為其母工藤直子詩作《「いる」じゃん》繪製插畫的作品。這個書名讓我彷彿聽到有人在問:「有人在嗎?有人,在我身邊嗎?」那是《惡童當街》裡的小白,正在對著某人說:「呼叫呼叫,這裡是地球星日本國小白隊員,這個星球非常和平喲,通話完畢。」

多年前我因《惡童當街》迷上松本大洋,那略帶現實酸澀的故事,為愛讀漫畫的我打開了新視野。在松本大洋的故事裡,天真童趣的兒童面對著毫不留情的城市洗禮,讓我們能痛快地投入自己的青春年代。十多年後,這本《有人在嗎?》再度感動了正陪著一對兒女成長的我,生命原來是這般模樣。

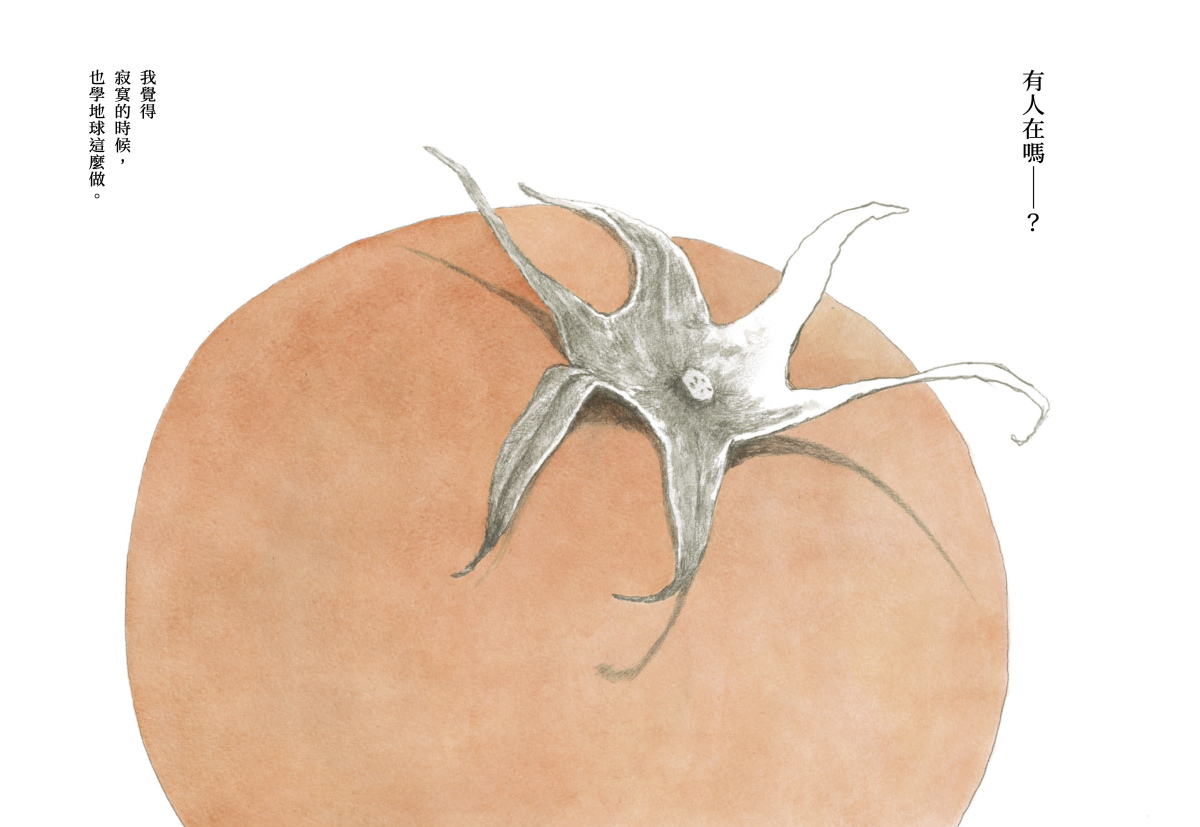

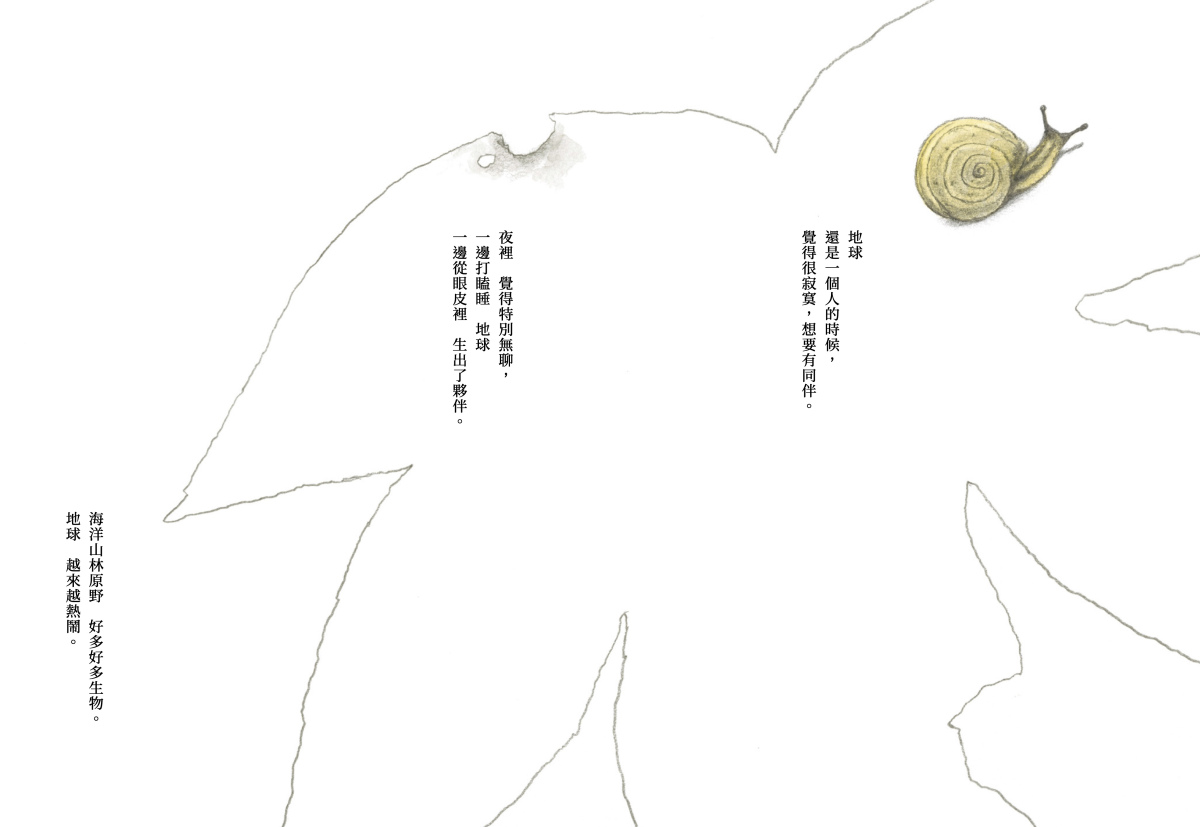

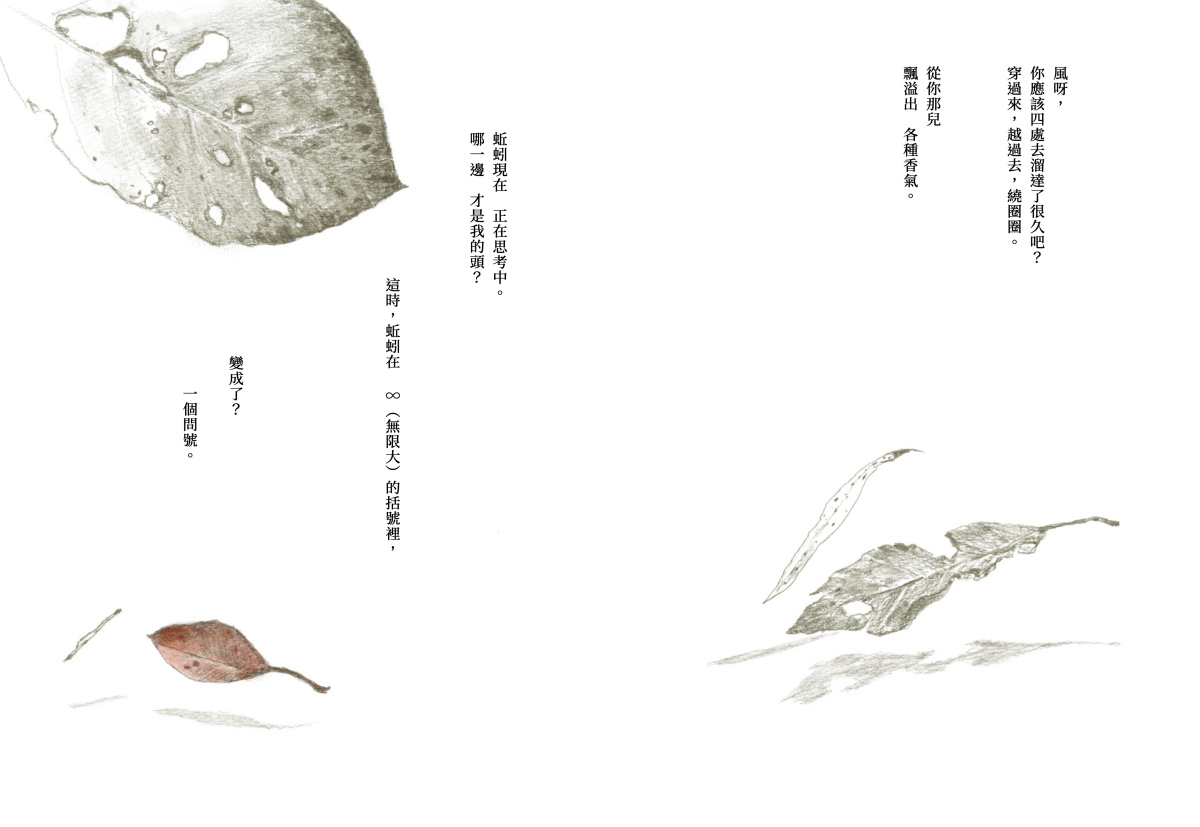

翻開書頁,松本大洋以鉛筆仔細描繪的圖畫裡,落下一點鮮紅水彩在瓢蟲上。再翻頁,是黃色的蝸牛、橘色的番茄、孩子紅撲撲的臉頰和耳朵⋯⋯圖畫氣氛略帶沉重,但每頁插圖都精美得可作為獨立畫作欣賞。

松本大洋的圖畫向來辨識度極高,他的影像語彙和其他漫畫家差異甚大,獨有的線條感、畫面的布局,非平視也非純粹仰視的視角,有時極為逼近,有時卻像用廣角鏡頭取景,又能看到刻意的不平衡構圖。加上強烈的黑白對比,有些讀者可能不太適應,有些則像我一樣,被這些不受限的線條和硬冷的畫面魅力所吸引。

這樣的圖搭配上工藤直子的詩作竟是剛剛好!工藤直子和臺灣關係極深,日治時期她於嘉義朴子出生,父親是朴子國小第6任校長。戰爭結束後,年約10歲的直子舉家搬回日本,爾後成為著名的詩人兼兒童文學作家。喜歡漫畫的她,親自推薦了大友克洋和吉田秋生給兒子松本大洋,從此大友克洋成為松本大洋的啟蒙漫畫家。

好的兒童詩除了講求音律、生命力,字句也要能是美妙的篇章,促進兒童的認知發展,培養兒童的觀察力、想像力和創造力。這些恰恰是工藤直子的作品特色,她的文字生動活潑,內容能引起兒童共鳴,許多日本幼兒教育工作者,都喜歡選用她的作品當作上課教材。

在這本書裡,我們也讀到了工藤直子文字最大特色——像是喃喃自語,但一字一句間,將自己完全融入文字中,明明是第一人稱形式,卻讓自己慢慢消失。

從地球生出夥伴,原野山林出現生物,「我」決定也要自創夥伴。所以,陽光回應了「我」,糰子蟲射出「你好光線」,「我」是人類,「我」要去跟世界打招呼!地球擁抱著「我」,我也好想一直抱著「地球」。

在「我」尋找「誰在這裡」時,看到了山很可靠,雨很扭捏,風在溜達,蚯蚓成了問號⋯⋯工藤直子的文字,表達出最真誠的感受和溫暖人心的情感。她的文字和松本大洋的圖畫異常融洽,瀰漫著淡淡的悲傷,看似一片祥和,但其中又有細微黑暗,所以看到遼闊的天空會沒來由的想哭,孤單的手其實是想牽著誰。我們讀到了孩子單純又堅強的情感裡,有揮不去的迷茫,同時間,又有一股腦向前的單純追求!

說來奇妙,松本大洋的圖幾乎完全沒照著文字內容繪圖,卻將工藤直子文字裡的複雜微妙感情融合於圖畫中。我想,是因為松本大洋並非著重描繪人物的「形」,他筆下的線條是在勾畫文字的「神」,所以能夠無拘無束,不受既有文字的限制,重新將這首美麗的詩作注入了新的生命。

這對自然和諧的母子創作組合,讓這本書充滿了生命力,張揚地擺脫文字創作的束縛。看著書裡齊平瀏海的孩子,張大嘴對著風扇發聲,那樣無憂無慮活在自己小世界裡,讓我彷彿看到,閱讀本書的人,能在沉默和平靜的書頁,感受到松本大洋圖畫強大而深沉的力量,還有工藤直子字裡行間蓬勃的生命能量。

有人在嗎?有的,只要願意發出呼喊,就會知道有數不清的生命與能量在地球上,陪伴著你我,一起享受生命的輝煌。●

|

|

|

作者簡介:工藤直子 日本知名詩人、童話作家。1935年出生於台灣嘉義朴子,畢業於日本御茶水女子大學中文系, 1959年畢業於御茶水女子大學,後進入廣告公司博報堂擔任文案。1983年出版的第一本詩集《哲學的獅子》,榮獲日本兒童文學者協會新人賞。1985年以《大海的朋友》獲產經兒童出版文化賞。1990年以《草原的朋友》獲藝術選獎文部大臣新人賞。2004年獲巖谷小波文藝賞,2008年以詩集《原野之歌V》獲野間兒童文藝賞。著有許多詩集、繪本、散文集。 繪者簡介:松本大洋 1967 年出生於東京。1987 年進入講談社「Afternoon 四季賞」的秋季賞準入選,從此出道。 長篇漫畫作品包括:《ZERO》、《花男》、《惡童當街》、《乒乓》、《GOGO Monster》、《No. 吾》、《竹光侍》(和永福一成合著)、《Sunny》、《羅浮宮的貓》、《東京日日》等。另著有短篇集、畫冊,以及繪本等。他和夢枕獏合作的繪本《渾沌》中譯版也由大塊文化出版。 其中《竹光侍》獲得第15 回手塚治虫文化賞漫畫大賞,《Sunny》獲得第61 回小學館漫畫賞、2017年第20回日本文化廳Media芸術祭漫畫部門優秀賞受賞。 |

有人在嗎?

有人在嗎?

日漫電訊報10》數位頁漫進化中——條漫與頁漫或成競合關係!?

上回談及條漫的出版發展,這回想要比較條漫與頁漫的特性,也是對於長久以來「條漫是否會取代頁漫」的爭議,提出我的看法。

講到條漫有別於日本頁漫之處,各種簡介文章——以上個月的讀賣新聞報導(註1)為例——往往會提及以下特徵:

許多論者會將它們視為電子數位化時代誕生的「趨勢」、「創新」,但先把優劣價值判斷擺到一旁,我們首先應該關注的是:這些特色是否真的前所未見?

如果對於漫畫歷史有些認識的話,應該能看得出來,「分工制度」與「全彩畫稿」根本是來自美國漫畫的特色。從美國的漫畫書(comic book)出版形式確立以來,這二項特色就一直跟隨著美國漫畫出版,至今已經有快九十年的歷史,也影響到香港漫畫等全球許多地區的漫畫生產體制。將這二項比當前日本漫畫形式還要歷史悠久的「傳統」紙本特色視為「創新」其實頗為諷刺,而且從專欄第六回〈進擊的日漫——淺談日本漫畫在美國的發展〉也可看出,具備這二種特色的美漫,並沒有因此帶來必然壓過日漫的優勢。

於是,條漫真正有別於傳統紙本的特色就只剩下一項:直條滑動式的閱讀體驗。這項特色確實是發展自電子數位網頁的上下捲動排版,在智慧型手機上面,直立長方格式的觸控螢幕更是加強了它的優勢,讓人們可以用與社群網站、新聞app相同的瀏覽方式,以手指持續滑動來滑順閱讀,無論滑到什麼位置,都保持著清晰的全畫面體驗。

相對地,來自紙張書本的頁漫格式,如果直接將整面書頁呈現在手機畫面,其切分成許多小畫格的作法反而讓人們不易看清各個畫格裡的內容,造成閱讀不易。有些電子漫畫平台如Amazon為了彌補這點,引進了逐格自動移動的機制,但是沿著順序忽大忽小的畫格與對話框之間強制移動,閱讀體驗依然不流暢,更顯得頁漫在人手一支智慧型手機的時代有多麼格格不入,反襯出條漫時代趨勢下的光明遠景。

不過,既然這項趨勢是在電子網路時代興起、從桌機網頁至智慧型手機一路發展而來,我們更應該將手機突飛猛進的快速演進考慮進來,關注「條漫甫興起時的手機閱讀體驗,與現在是否相同」?

考察幾部具有國際知名度的較早期條漫作品,大概都是在智慧型手機的興起時期誕生:《大貴族》開始於2007年、《神之塔》開始於2010年。當時的手機閱讀體驗如何?我們可用最具代表性的品牌「iPhone」來參照。2007年誕生的第一代iPhone,螢幕大小是3.5吋、解析度是480x320;2010年的iPhone 4螢幕大小相同,解析度提昇至960×640。此外也要留意iPhone一向屬於最高階價位的手機,同時期大眾流行的手機規格可能更差。

那麼現在的手機體驗呢?以iPhone 15為例,螢幕尺寸達到快要二倍的6.1吋,解析度更是高達2556 × 1179,像素密度約為第一代的2.8倍、第四代的1.4倍,除此之外還有螢幕更大的Plus、Pro Max等機種。

本來紙本漫畫閱讀在手機上最大的弱點,就是由於小畫面、低解析度,造成書頁上的細節難以看清。相較起來,條漫無論捲動到哪個部份,畫面都可以用全螢幕呈現,因而克服了這項弱點,優勢也由此而生。但是十幾年來手機螢幕大小與解析度的不斷增長,讓這項優勢漸漸消失,當手機觀看整頁漫畫基本上都能看清畫面訊息(先不管欣賞起來滿不滿足)時,條漫得天獨厚的閱讀體驗優勢就不復存在了。

而且,雖然同樣是翻頁格式,手機連載的頁漫早已逐漸演化出不同於紙本雜誌連載的畫面布局變化。我們以二部熱門作品篇章的第二回——我特意不選擇可能為了開篇驚奇而有特殊分格安排的第一回——為例,於紙本雜誌《JUMP》連載的《火影忍者》共23頁、133格,平均每頁約5.8格;相隔約莫二十年、於數位平台「JUMP+」連載的《膽大黨》共53頁、249格,平均每頁約4.7格。平均格數的減少,代表單格的畫面更大,有助於螢幕小畫面的閱讀。此外各對話框的畫面佔比更大、字體更大而平均行數更少,都是幫助小畫面閱讀的細緻調整。

目前最巧妙的調整,或許是重新處理了頁漫獨到的「跨頁」表現吧。前一頁原本還是分成許多小格的漫畫敘事,在翻頁的瞬間展開一幅壯闊的完整畫面,這種「跨頁」在紙本漫畫閱讀體驗當中本來是非常具震撼性的表現技法。但是到了直式手機上閱讀,為了完整呈現整面內容,反而把跨頁縮小到比單頁還小,造成反高潮的尷尬效果;再不然就只能截成二半,殘缺的畫面失去了原本的震撼感。

前年初,有網友發現「JUMP+」連載作品《怪獸8號》的跨頁都別具巧思,讓畫面即使被截成二半也能順暢閱讀。

在此先舉一例:這張主角一拳打向怪獸的跨頁,承接前一頁角色快要被怪獸吃掉的危急場面,如果是閱讀紙本,翻閱到此頁時看到的是完整的跨頁,會帶來一種以巨大魄力解除危急的暢快感;但是如果人們是在每個單頁都獨立呈現的電子書或平台app閱讀時,依據漫畫的閱讀順序,先看到的會是右邊那一頁——「怪獸突然挨揍一拳!」,然後才看到左邊那一頁——「原來是主角出的拳」……完整觀看跨頁時是紙本閱讀既有的震撼感,切成前後兩頁看,竟也因著閱讀順序而傳達出不盡相同的驚喜感。如此同時兼顧紙本與電子閱讀體驗的作法,讓頁漫逐步克服了手機電子界面閱讀時被弱化的特長,重新掌握了優勢。

那麼條漫是否會因此喪失存在的必要性而被淘汰呢?也不盡然。條漫的表現格式還有一項優勢:閱讀方向單純,沒有框格閱讀順序的問題。

頁漫發展至今,已經早早脫離最初期各畫格整齊劃一、甚至標示好畫格次序數字的原始作法,分鏡頁面布局的技法非常複雜多樣,不但可以藉此調控故事節奏、展現角色心境,還可以在個別畫格敘事之外進一步帶來整個頁面的欣賞美學。可是也因為如此,一部作品如果沒有在各畫格的內容布局上面做好視線導引的話,容易造成讀者閱讀的困難,搞不清楚畫框閱讀順序、或者對話框的發話者是誰。雖然對於長年閱讀漫畫的漫迷來說不是問題,卻會讓新進讀者一頭霧水、望之卻步。條漫上下一直線的單一閱讀方向,讓閱讀體驗更為直觀而線性。

「JUMPTOON」(參見上一回〈淘金熱或泡沫化?——日本條漫新創熱潮最前線〉)統括編輯淺田貴典就從操作體驗的角度切入(註2),將條漫比擬為靜態圖片搭配文字敘事的「視覺小說電玩」,例如《命運石之門》或者《Fate/stay night》。頁漫讀者一次操作(翻頁),映入眼簾的是一整幅大量的資訊;而條漫的一次操作就類似視覺小說電玩的點擊,帶來一小段新的資訊,因此所形成的沈浸感、敘事節奏與期待感皆有著相當大的差異。

或許條漫與頁漫的未來趨勢根本不是彼此競爭淘汰的關係,而是各自吸引不同的客群然後促成交流,共同打造出一整個活水流動不止的大漫畫生態圈。●

註釋

(文章授權轉載自「CCC追漫台」,原標題與連結:〈數位頁漫進化中——條漫與頁漫或成競合關係!?〉)

【日漫電訊報】

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量