書評》與許震唐一起蹽過濁水溪:讀《追一條溪》

第一次聽到許震唐,是在玉山國家公園管理處。2019年承接了嘉義美術館的攝影研究案,在田野調查過程中,追著攝影家方慶綿的腳步來到了玉管處。玉管處位在水里溪與濁水溪的匯流口,當日拜訪的是全鴻德祕書(現為副處長),他的辦公桌後方是玉山北峰望主峰雪景,而辦公室窗外就閃耀著濁水溪的金光。

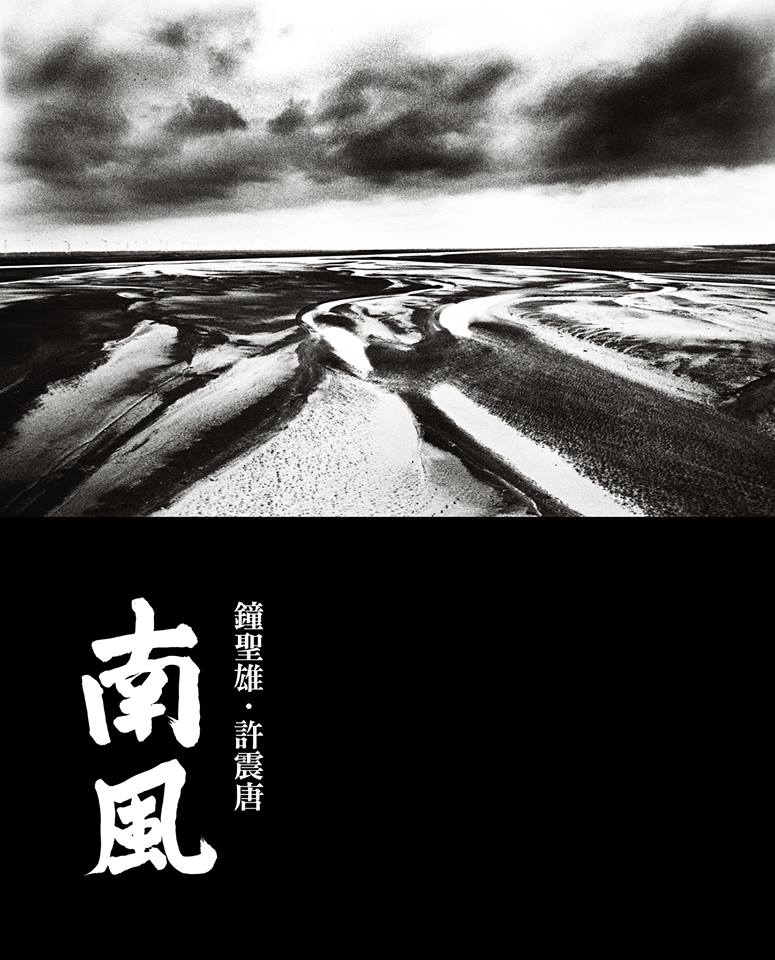

訪談結束之際,他問我知不知道一個長跑南投拍濁水溪的攝影師?當時只記得有一本不知道算不算攝影集的《南風》,對於作者之一的他毫無頭緒。回到工作室翻起書架上的《南風》,我看到了許震唐。

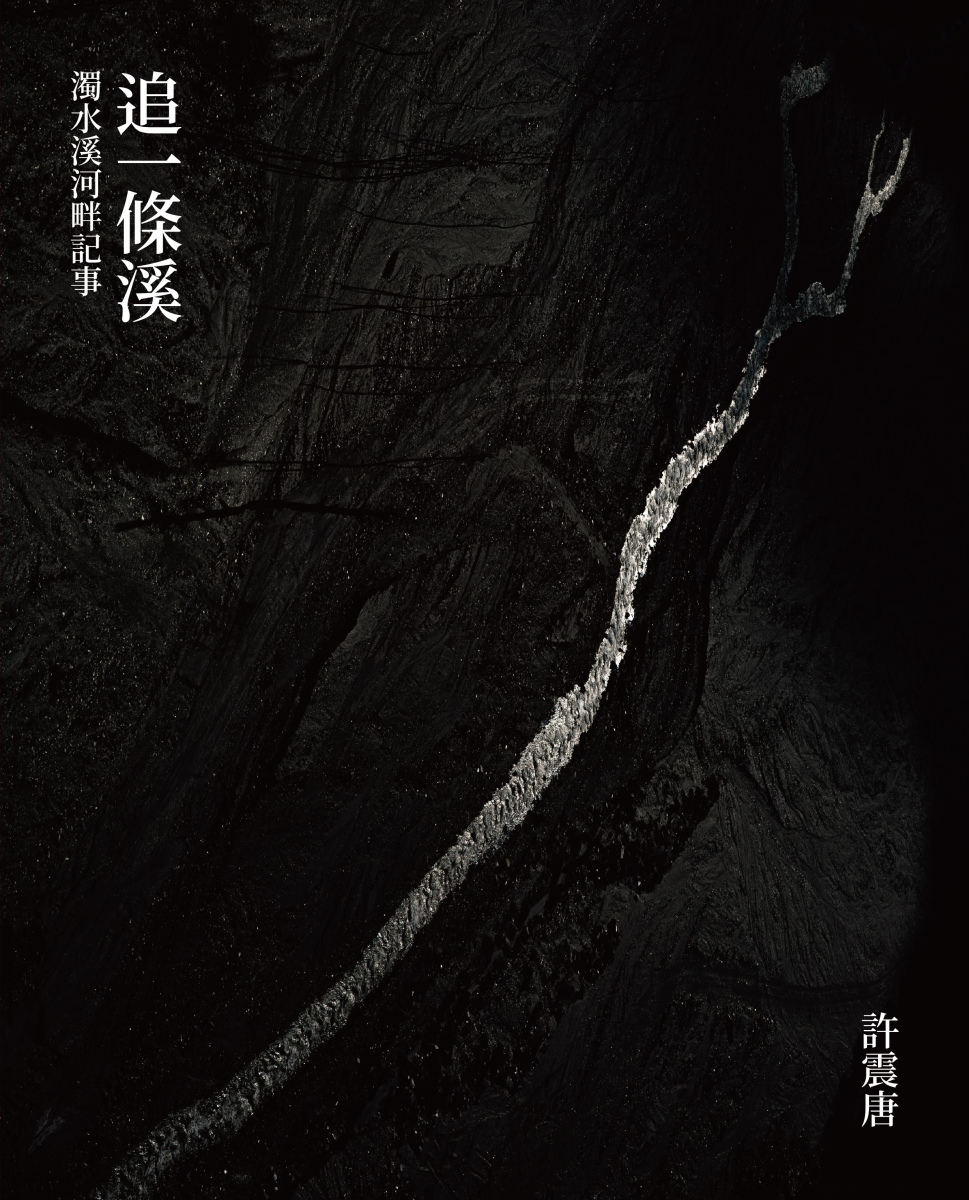

2021年初接下一個策展任務,展覽的主軸就是從山巔到海洋的臺灣地景。經過數月的選件,有山、有海、有神靈,卻獨獨缺了將這一切串起來的溪流。腦中一閃而過,驅車來到「台西村影像館」,找到串起這個展覽最重要的作品,就是許震唐拍攝的《濁水溪計畫》。

因為策展的書寫需求,我與許震唐(阿唐)約了時間,領著三位藝評家前去拜訪。介紹完三合院,便在影像館前他搭的涼亭小憩。期間路過的婆媽一直探著頭過來搭話聊天,阿唐說:「這本來就是搭給她們休憩聊天的地方,那些阿伯有樹下可以嗑瓜子,婆媽也需要有個八卦集散地。」

在走往溪床的小路上,從堤防、潮流、風向,講到南北岸的植物。話天、話地、話鰻苗、話文蛤、話赤嘴、話六輕、話電廠,就是不說自己的照片。最多就是指著三合院牆上掛的照片簡單說了一句:「你們先看,有問題再問我……」同為理工男出身,我很快就瞭解到阿唐的話多不是愛說教,而是對故土的愛。而他的地景影像看似沉靜,但卻是最多話的。

阿唐的影像很古典,是踅踅唸(se̍h-se̍h-liām)的那種。在《南風》中的影像,有著臺灣紀實攝影的脈絡,卻也有多重隱喻的影像。紀實與地景敘事的交錯混雜,在臺灣的攝影環境中已是一種不得不然的常態。在2021年「敘事中的風景」展覽選件中,我在這兩種不同敘事型態的影像中做出了取捨,並在正式的展場採用大量文字來做形式與敘事之間的平衡。

➤攝影掀起的社會寫實風潮,拍攝者在何處現身?

不同於報導攝影中,文字與影像必然產生的從屬關係,而是以不同敘事面向作為互補。這樣的嘗試對於臺灣許多攝影師來說,多是不置可否。最常見的有:「照片不夠強,加上文字就會變圖說」,「照片不能夠自己說話,才會需要文字」,或是「影像與文字是兩個相悖的媒材」之類的擔憂。而阿唐在這次的新書《追一條溪》裡面,直挺挺地面對這個議題,也感謝春山出版社成全了阿唐的堅持,為攝影師出了一本字很多、照片也很多的書。

從美國《Life》雜誌的圖文故事,《漢聲》雜誌的田野調查式報導,中時《人間副刊》的報導攝影,到《人間》雜誌充滿人道主義,以鬆動政治體制揭露社會議題為主的「紀實」風潮。這些影像與書寫之間的關係,都奠基在「說故事給大家聽」的前提之下。如同阿唐之前在《報導者》的專題一樣,攝影與書寫的角度都是各退一步,寫實地傳譯現場故事。

不可否認的,這樣的角色是攝影的天職。但同為攝影創作者,我更在意的是「攝影師想說的話該藏在哪裡?」回到2021年「敘事中的風景」展覽選件,我刻意拿掉「臺灣紀實」風味的照片,讓影像回到影像本身,某種程度上嘗試著將攝影師在現場的身體感拉出來現身。在雜誌編輯臺做攝影編輯的時候,常會順著文字的線性邏輯去做影像的搭配,然後在故事轉折的地方搭一張景物靜照作為逗點。對我來說,這些逗點才是攝影師真正出現的地方。

關於阿唐的創作理念與拍攝動機,他已在多次講座用許多心智圖,理性地爬梳自己的感性給讀者了,就不再贅述。我嘗試著以阿唐的作品、攝影語言,以及本書文字的書寫來講一講自己的感受,以及在裡面看到的臺灣攝影的糾結與困境。

➤影像意義的轉變,觀看的距離與關係的轉折

就臺灣的紀實攝影來說,濃郁的人道主義色彩,以及主動為他人代言的敘事場景成為影像的中心。這樣使用攝影的影像氛圍,很大一部分是在80年代所奠定的基礎。說故事作為攝影的主要功能,這倒也不是什麼大不了的議題。但隨著社會氛圍的轉變,政治運動與社會運動從至高的社會理想、制度與主義的抗爭,轉變成更實際的區域團體的利益與特定議題之間的衝突與糾葛。真理從唯一崇高的存在,變成各自表述的相對真相。

攝影師按下一次快門就是一個「為人民服務」的立場,只是在今天這個當下,「人民」成了虛幻飄渺的幻象。加上臺灣不論何人執政,一直忽視攝影多重的(歷史文化、文資與藝術)重要性。不管在教育機構、文資機構、博物館體系,或是藝術性的展演機構上,都只願意以附屬單位的形式與預算來敷衍了事。等到一切太晚了,就雙手一攤「感到悲痛」然後「繼續研議」。

任何一個媒材都有它的多樣性以及特殊性,從臺灣有攝影以來,主要只有沙龍與紀實。過於集中的表現形式以及貧瘠的攝影教育,讓創作者耗費更大的心神才能找出自己的一條路。

綜觀《追一條溪》,〈蹽過濁水溪〉這一章成為本書的前後、上下、裡外,攝影與被攝影者視角的轉折點。同時也分別了山上與山下、寫實與抒情、紀實與地景、人間與許震唐。在表現形式上也明顯的區分成,傳統紀實與當代地景影像。

就紀實攝影來說,攝影師是領路人,或者說是導覽人員;第一張照片有時候是破題,有時候是交代場景。然後漸漸zoom in(放大)變成環境人像、動作細節、器物近照。接下來退兩步來個逗點,再次zoom in加強敘事氛圍後 fade out(淡出)退場。

在編排這類影像時,主要就是要向觀眾說故事。導覽員站在作品前說:「來來來、看這裡,這是很重要的故事,裡面傳達了……」作為以雜誌這類有明確編輯意識的媒體為主要發表場域的影像來說,這是很理所當然的操作,不但可以與文字配合將故事說清楚,降低閱聽者誤讀的可能性。但相對的,也縮限了攝影創作者本身的創作能量,以及讀者自我閱讀演繹的空間。

➤紀錄日常物質景觀,體現與土地的精神性連結

翻開《追一條溪》,第一張影像是濁水溪的砂石車,遠方是玉山主峰、北峰與北北峰的稜線。安靜的影像是阿唐的絮絮叨叨。作為一個愛爬山也愛原住民的阿伯,我在這張沒有人物的地景影像中看到的是悠遠的無常、歷史的無情。物質景觀的世界,留下來的每一道痕跡都是曾經發生過的證明。

阿唐曾經告訴我影像中的砂石車駕駛是布農族人,布農族相較於其他原住民族,是較晚踏上這座島的原住民。為了避開與平埔族還有近山的其他原住民族,他們沿著濁水溪上到了玉山山脈與阿里山山脈附近,隔著不同的溪谷與其他族群競合,最後落地生根。布農族人循著濁水溪往農牧不易的玉山高處移動,成了狩獵的民族。然而千百年後,他們必須在聖山的山腳下載走一車車的砂石,來維持家族的生存。

下一頁是集集攔河堰的上下游全景圖,土木系畢業的我看了心都被錘成了五味醬。攔河堰的下游是初鄉斷層,上游是雙冬斷層,濁水溪在這個地方是從山區要轉往平原的轉換帶,底下的地質是揉碎的紙團擠成一球。河床底滿是更新世、上新世、全新世們,很厭世地橫七豎八擠成一片。

一個攔河堰攔住了上游的水,也攔住了下游的沙;六輕有了水,濁水溪的河床沒了沙。上游來的水無法沿著河道走,河道沒了沙潰不成形也留不住水。長年上游來的水都進了岩層的縫隙成了伏流,下游沿岸居民盼來了更為陰晴不定的濁水溪。

《追一條溪》悠緩的書名,一開卷就兩張世紀級的無奈。

接下來文字進場,一開始從濁水溪第一村的淘金夢,一路順著沿河的故事往下游走。清境、武界、水里、二水,到台西。一長段看似田野筆記的文字,是可以說出來的;說不出來的,就讓濁水溪的公雞用影像繼續講下去。影像的編排與前言描述的順序相反,從出海口往回溯。從漁人、鰻苗、瓜田到菸葉,再從溪王、菇農、近山的筍農到砂石車。

一篇篇報導故事,中間穿插沙漠化的隱憂,之後就轉換成以影像敘事為主的〈蹽過濁水溪〉。如果把本書當作是一本攝影集的話,這個章節獨立出來就是非常完整的地景影像敘事,而且在語言邏輯上非常攝影。風景論在臺灣一直都沒有好好被討論或思考,極端化地區分沙龍與紀實,讓我輩創作者常常卡在中間。在這個章節當中,所有的影像都蘊含作者深刻且曲折的隱喻,嘗試著在形式與內容當中做出更多層次的表現。

末日可以是美麗的,工業可以是氤氳的,山嵐可以是狂暴的,消波塊可以是崇高的。在當代地景的表現思維中,諸多不同的處理方式是創作者對於眼前所見的思考與轉換。並不是直接訴求,而是需要觀者更多的介入與理解。

封底的影像是望向海邊的野鰻人,讓我想到林柏樑在蘭嶼拍的作品〈面對不可知的未來〉。不同的是阿唐的影像是在天亮未亮,或是天暗未暗的時刻。望向海邊的視線看到的也不知道是未來還是未知?還是未知的未來?攝影人總是藏了許多在鏡頭後面,在影像後面也在文字的後面。

不管是紀實還是當代地景,或許我輩攝影人都是在海口看天的野鰻人。正如許震唐在書中的一段話:「至於亞里斯多德與佛洛伊德對鰻魚的研究未竟其功,溪口的漁人也許不清楚。正如同林志遠所說,他們用盡一生捕鰻魚,也不知道鰻魚怎麼來的。但他們清楚,當走上溪口的階梯,海洋的一切就是他們的舞臺。」

在萬物更迭快速,各式免費又便捷的濾鏡大於眼前所見的當代,影像演算成為想像的載體與取代真實。身體親臨而成的影像,成為當代的證據與化石。許震唐留下美麗與不捨,不只是記錄所見,更是為朝思暮想、心有罣礙的故土寫下的一封情書。●

|

作者:許震唐 |

|

作者簡介:許震唐 自由攝影師,生於濁水溪出海口北岸的彰化縣台西村人。鏡頭下描寫人、土地、環境的關係與面對環境困境的隱喻,同時藉由影像的力量傳達人、土地、環境之間的自我省思。 著有《南風》(鐘聖雄合著),及《億萬年尺度的臺灣》、《濁水溪三百年》攝影。 |

追一條溪:濁水溪河畔記事

追一條溪:濁水溪河畔記事

不正義的地理學:二戰後東亞的記憶戰爭與歷史裂痕

不正義的地理學:二戰後東亞的記憶戰爭與歷史裂痕 X島嶼:留學生、監控與冷戰時代的隱形戰場,海另一端的台灣民主運動

X島嶼:留學生、監控與冷戰時代的隱形戰場,海另一端的台灣民主運動

OB短評》#548探索意想不到細節的極品好書懶人包

●紅毯戰爭

中國與好萊塢的全球文化霸權交鋒

Red Carpet: Hollywood, China, and the Global Battle for Cultural Supremacy

艾里希.舒瓦澤 (Erich Schwartzel)著,薄文承譯,一卷文化,630元

推薦原因: 批 議 樂

幕後的角力是螢幕故事的基因,由基因檢測說成了一部好萊塢演義。美國影業在中國市場面前步步妥協,塑造了娛樂電影的敘事;同時,中國電影也在國家扶持下迅速壯大,成為今日中國觀眾的心頭好。從產業運作、商業策略到影像製作與國際交涉,本書透過長年身為記者的關注與累積,側拍了鏡頭外一段更驚心動魄的政治電影史。【內容簡介➤】

●私輓歌

鍾文音著,印刻出版,490元

推薦原因: 文 樂

從莒哈絲、母親到本書裡的男性親友,作者的愛,總有一股說不上來的畸戀fu。是不配得感嗎?但那些句子又分明享受著禁忌的刺激,彷彿唯有如此,才能擺脫夢幻泡影的魔咒。這也造就了一種名為鍾文音的迷離風格。【內容簡介➤】

●口袋沒你想得那麼簡單

Pockets: An Intimate History of How We Keep Things Close

漢娜.卡爾森(Hannah Carlson)著,洪世民譯,馬可孛羅出版,700元

推薦原因: 知 樂

服飾史家從「口袋」裡翻出了服裝演變的故事。從隱密的藏物空間,到獨立的服飾元素;從純粹的實用功能,到承載文化的符號。性別、身體與社會如何一步步塑造了「口袋不平等」?女性服飾何以失去口袋?人又能否自口袋中獲得解放?原來,口袋不只裝東西,還能裝下歷史與玄機。讀著讀著,你或許也會想起身看看,自己究竟擁有什麼樣的口袋。【內容簡介➤】

●聽見老樹的呼救

詹鳳春著,麥田出版,520元

推薦原因: 知 議 樂 益

一部樹醫生行腳全臺的醫案。平實而誠懇的筆觸,清晰科普了植物與植物醫學的知識。每一棵樹獨自的病史、每一樁為樹尋醫求醫的故事,也都闡釋了人與樹如何在地球上、在生活中,如何逐步結為生命共同體的痕跡。這些樸實的心所譜成令人動容的故事並不遙遠,描繪出我們與土地、與「地方」深刻關係。【內容簡介➤】

●雅各之書

Księgi Jakubowe

奧爾嘉・朵卡萩(Olga Tokarczuk) 著,游紫晴譯,大塊文化,1500元

推薦原因: 文 樂

博學,飄忽,形而上,原來這才是朵卡萩的煉金之作!傳奇中的彌賽亞,亦正亦邪亦常人,加上一眾各有所向的奇妙人物,恢恢然一幅文明的縮影。場景華麗宛如卡巴拉塔羅,在字母、星曜和數字的作用下,搬演歷史,緣起緣滅。【內容簡介➤】

●字裡行間

華人作家對談錄・台灣卷

白睿文著,釀出版,380元

推薦原因: 知 議 樂

本書為電影史學者長年進行的華人藝文創作者口述史計畫一環。透過與不同世代、風格的臺灣文學作家對話,梳理他們的寫作生命史如何與時代的波瀾酬唱,亦揭示華文文學中寫實與魔幻的張力,歷史與身分的共振,並且回應「何為『文學』?」如此的大哉問。【內容簡介➤】

●沒有最累,只有更累!

倦怠的文化史與精神政治

Tired, Always More Tired!: A Cultural History and Psychopolitics of Exhaustion

黃涵榆著,黑體文化,450元

推薦原因: 知 思 樂

當你打開電視聽到那句廣告詞「你累了嗎?」答案經常是肯定的。廣告不是真的關心你,而是為了賣商品,然而為什麼我們同意喝下營養劑、告訴自己不累後繼續做牛做馬?這本書正是透過系統性的理論科普回答這一「沒有最累,只有更累」的循環,並對於當代疲憊的心靈,提供知識上的指引。【內容簡介➤】

●河畔小日子

川っペリムコリッタ

荻上直子著,詹慕如譯,光生出版,380元

推薦原因: 文 樂

喜歡荻上直子招牌式電影語言的讀者,不能錯過這本將日常寫成主角的小說。書中「真正的」主角在經歷生命轉折後來到河畔旁的老公寓,透過他曾經的非日常經驗(入獄、孤獨),重新定義生活中的「時光」,以及充滿了靈光的日常景緻,是一部正典的療癒之作。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量