複審工作完成,準備拍大合照時,本該是卸下重擔的放鬆時刻,卻見某位評審突然對著書架上的《大疫》叫屈,再聽另一位評審對《獸靈之詩》距入圍僅差一毫米扼腕。連串的「心有不甘」,彷彿把好不容易捲妥的線球挑了個邊。臺灣文學館工作人員看著眾人「撫卷不捨」,笑說:「那就拿著自己的遺珠拍照。」

除了我措手不及,隨手拿起近身的書外,大夥兒都快速拿取自己的遺憾——既然沒有辦法保下你,拿來拍照,也好。

回憶這三天兩夜的評審會議中,我印象最深刻且反覆想起的,盡是各種「無法接受」——無法接受某本書沒入選,無法接受某本書入選。因為「無法接受」而為此辯論交鋒,便是動真格的了——但須補充,也有作品因評審的熱切說服,擺脫「無法接受」的「咒語」。

不過也不是所有遺憾,都是這麼帶勁兒。像是詩人們一致公認《瀕危動物》最好,但也因為喜愛,所以先提醒主辦單位這詩集是舊作重出,不符合規定,在第一輪投票前就先刪除。然而,每到討論詩集的時候,又會悵然提起《瀕危動物》,「唉,真是可惜。」

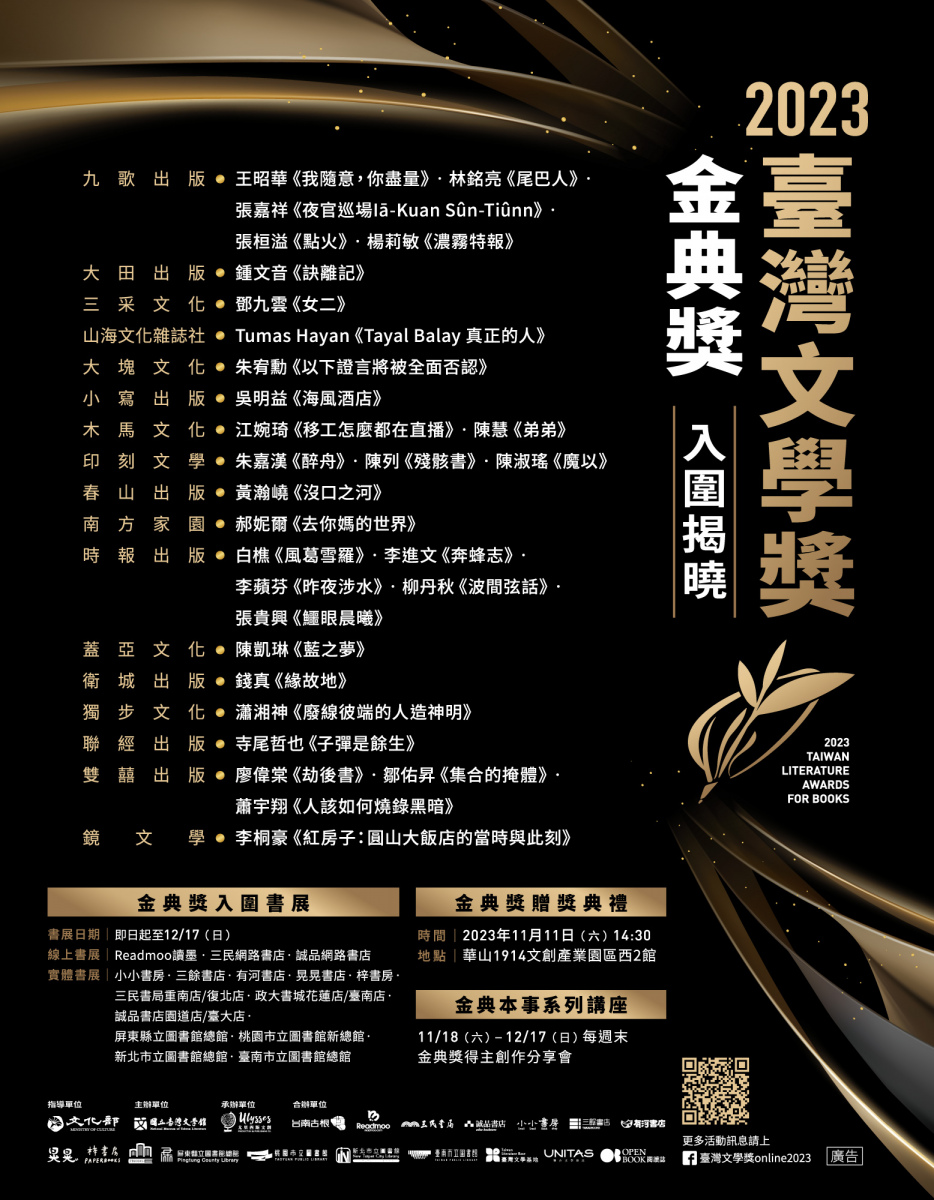

要從出版社報名且符合條件的191本書中,評選出30本進入決選名單的書,是相當大的挑戰。今年雖是不分文類評選的第5年,但前幾屆建立的標準,或經歷的挑戰,不會累積下來。每屆複選/決選評審都有自己的獨立性,也會面對自己的困惑,得不斷討論才能趨近共識。最終結果,一定有我們所願,但也不見得能納我所愛。

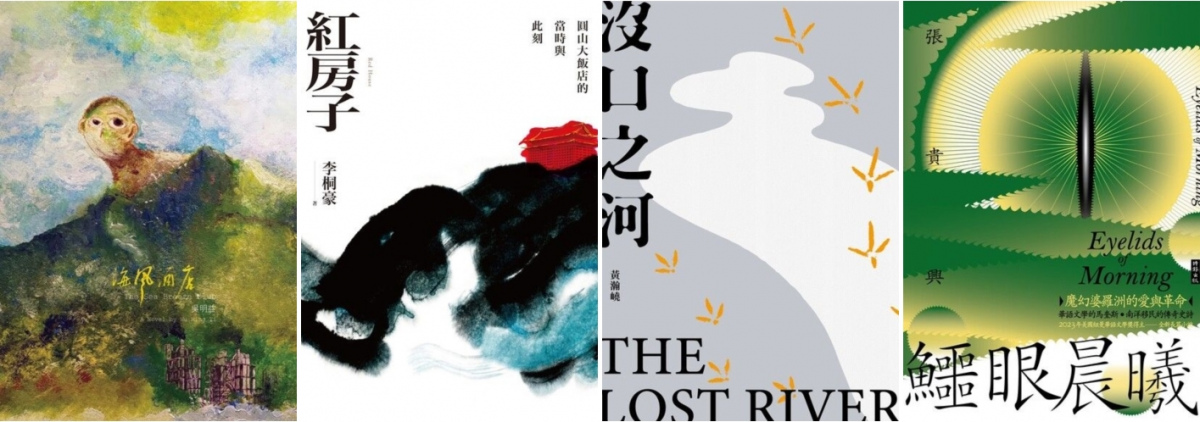

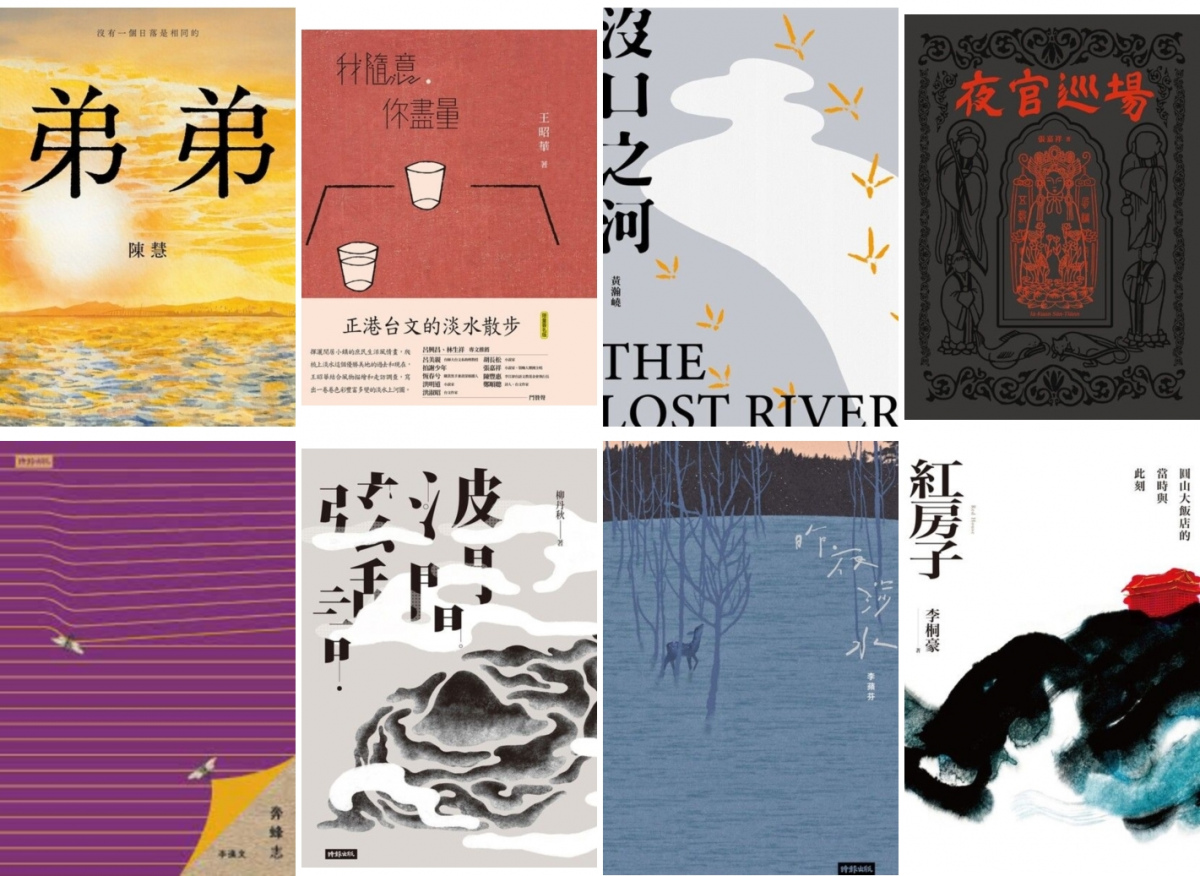

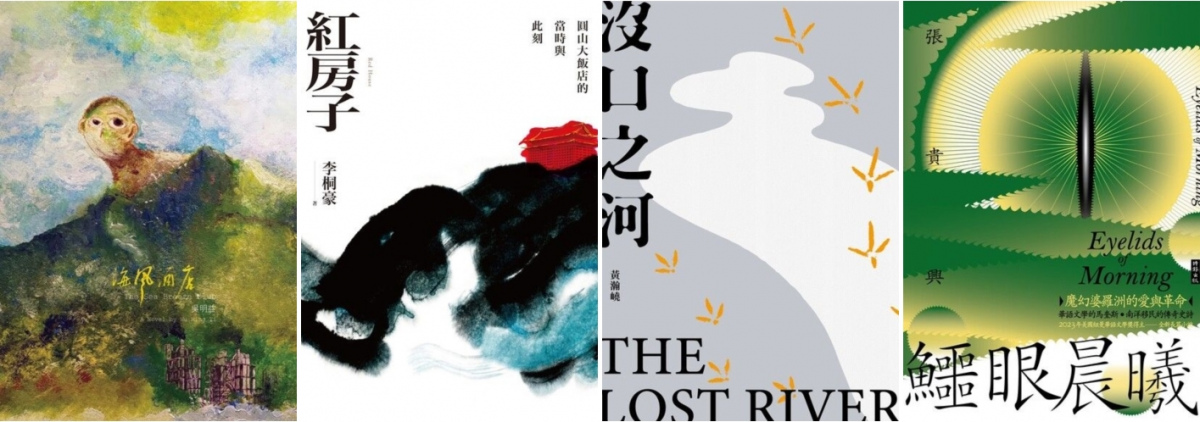

像是這一屆,《海風酒店》、《弟弟》、《紅房子》、《沒口之河》很快獲得一致同意,早早確定,倒是曾獲臺灣文學金典獎百萬大獎的張貴興新作《鱷眼晨曦》意見兩極,討論過程中爭執不下,拉鋸甚久。

這個時候,我便想到每屆金馬獎,只要入圍作品符合我喜好,就會肯定評審有品味,但我的愛落榜,就暗罵評審視盲。我想,被「電腦選上」的我們七人,無論各自意見如何,最終都要為這份名單,擔起責任,哪怕被說是目明或眼瞎。

這七人分別是詩人楊佳嫻、崔舜華、小說家連明偉、李奕樵、無法歸類的馬翊航、詩人作家沙力浪。這些由電腦選出,又有「眼力」閱讀近兩百本書的評審組合,橫跨不同族群、不同創作文類,兼具創作者、研究者與評論者身分,讓我期待後續討論(交鋒)會有多精彩,也對最後進入決審的名單品質很有信心。

後來我發現七人中有三位評審受電腦所愛,已有複審經驗,更不用說除了我之外,其他人工作是文學,生活是文學,生命更是文學,因此,會議一開始,選出楊佳嫻為主席後,我們就立即進行第一輪投票,不若過往先針對「文學」彼此校準。

然而,作為文學獎(書獎)評審,不論身分或專業為何,在任何作品面前,不過是被賦予特定權力的讀者,只能就自己的角度閱讀作品,選擇所愛。

「讀者的角度」,是這屆臺灣文學金典獎複審會議上,最常被使用的詞句,每當它出現,必定是為了闡述創作者是否考慮到讀者,又或者閱讀經驗是否順暢,讓人享受到閱讀的愉悅。面對作品時,我們無法用「文學很主觀」來避開互相衝突的點。馬翊航便說,我們商榷的是「有沒有為讀者思考?」、「有沒有為作者思考?」,而分歧是必要的。

讀者雖是我們這些評審必然的身分,但在這之外,我們都是創作者,更有人兼具研究者與評論者。因此,在品評作品時,自然也會從這些角度,討論技藝、美學、結構、方法、趨勢,甚至文學價值或社會意義。

因此,李奕樵反覆強調,文學就是技巧,每本書身上都背負著政治責任。尤其書的出版需要時間,在時點上註定是落後的,因此,它還有把事情說清楚的責任。

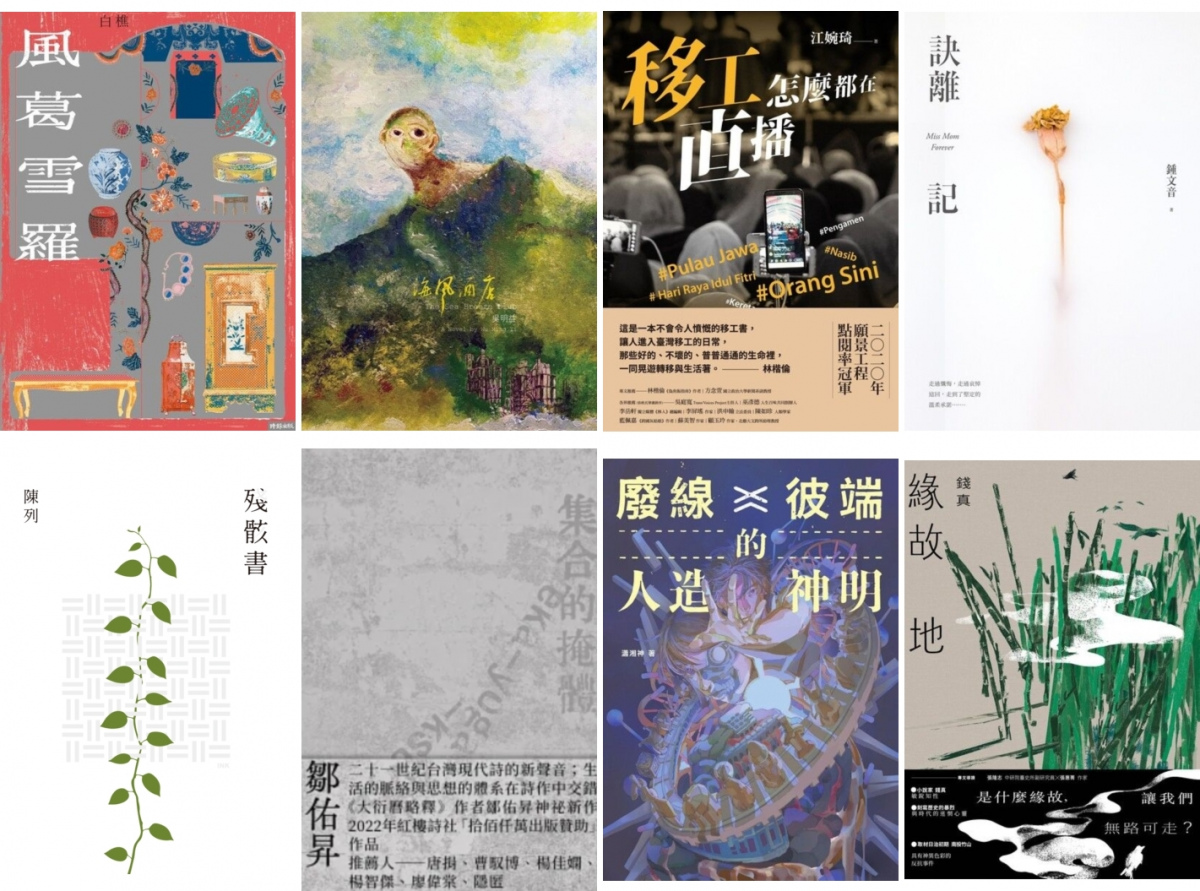

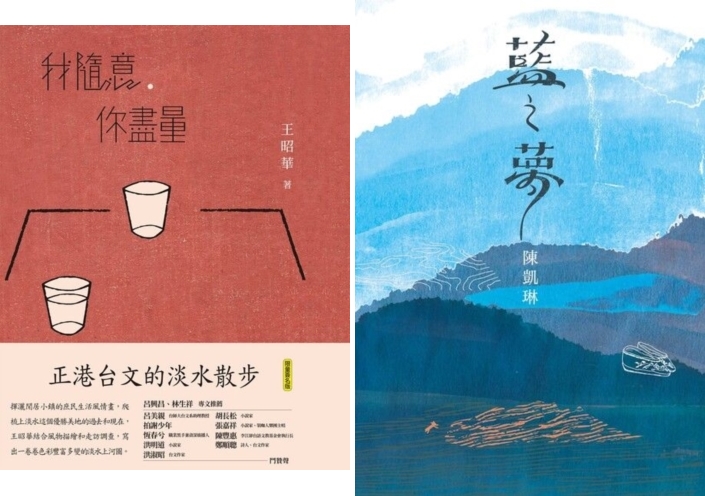

雖是很俗氣的說法,但臺灣的多元性,確實可以透過多文類書寫呈現。像是台語、客語創作的詩、散文和小說的出版品,數量顯眼,表現不凡。如王昭華的《我隨意,你盡量》和《藍之夢》很精緻典雅地展現台語、客語的書寫能力與語言自帶的生命力。

評審們都同意,從這屆作品中,看到語言文化交混,文化地域被打開。連明偉更表示,當代書寫有很多屏障要突破,但也看到很多創作者以不同策略來寫作。

因此,我們可以看到漢人作家寫原住民,原住民作家寫橫跨歐洲北京和臺灣的故事。身分政治不再如此絕對,只要有心,創作者都可以跨越。但文化挪用或一些錯誤使用,可能還是要注意,在評審會議中,幸得馬翊航、沙力浪兩位原住民的提醒,讓我們能謹慎檢視這看似細微但很重要的問題。

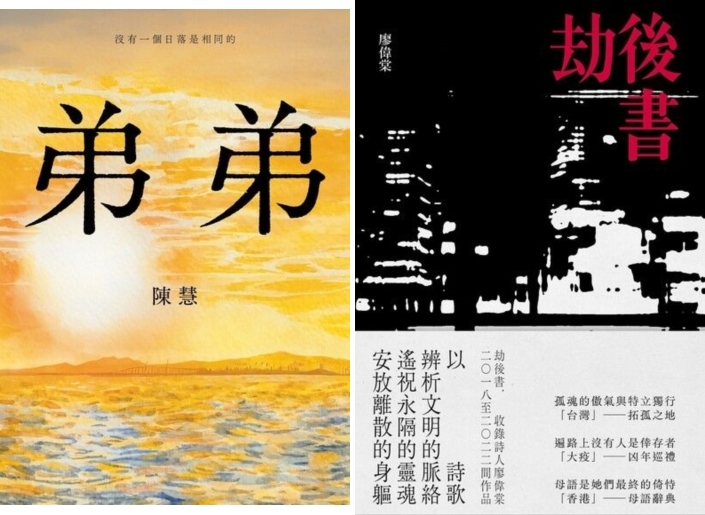

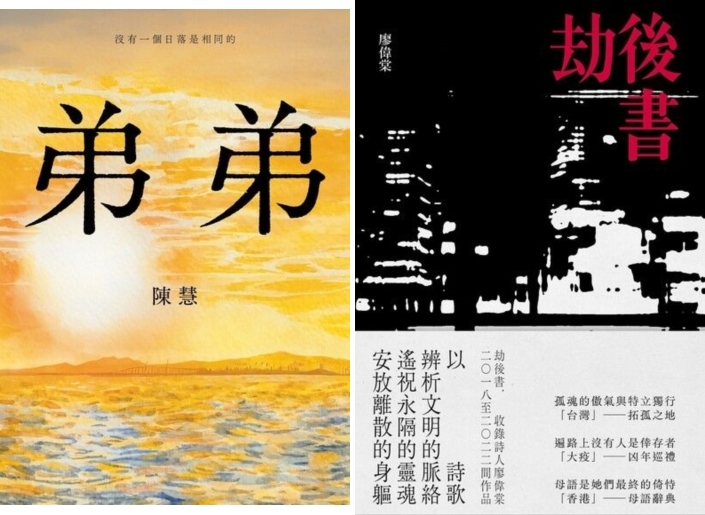

陳慧的《弟弟》與廖偉棠的《劫後書》,分別以小說和詩的形式,留下香港的曾經,並記憶現在。廖偉棠的詩作,同時還寫下臺灣,評論時事。楊佳嫻不無感慨地說,過去臺灣有段失去言論自由的過去,讀書人都要到香港去買書,汲取知識的養分,如今,情況可能反過來,但願臺灣可以成為香港文學的另一個基地。

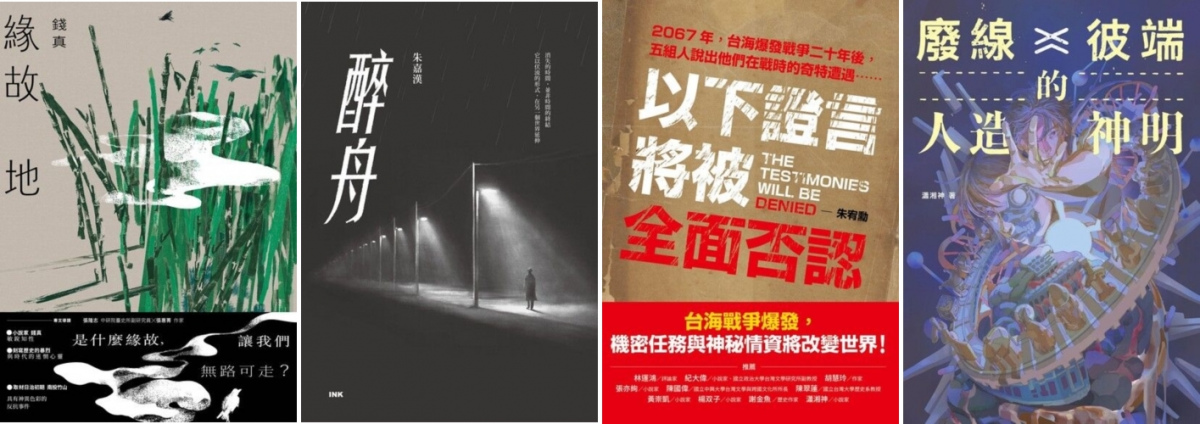

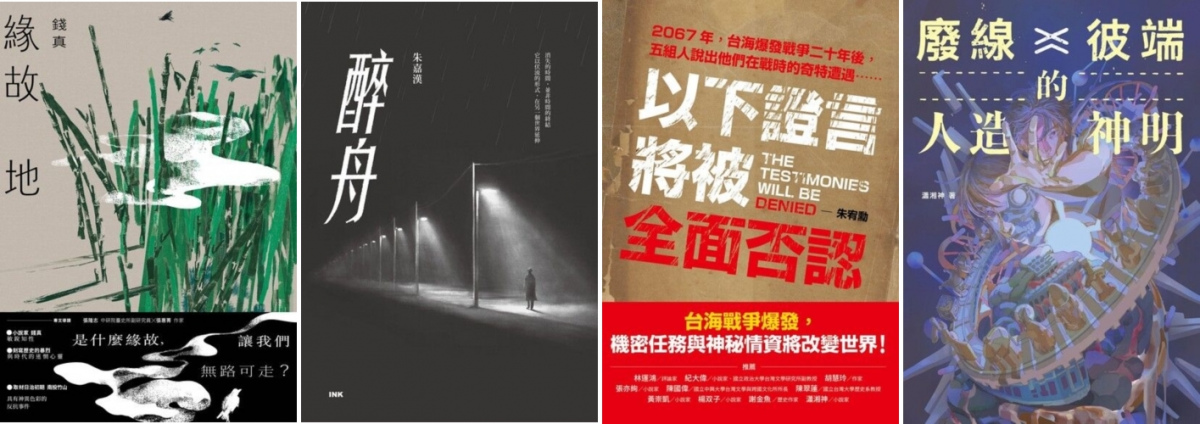

說到歷史,描述南投頂林事件的《緣故地》表現不凡,讓評審信服,而以臺共心路歷程為題的《醉舟》,也有評審熱烈支持。但能談的不只記憶,也可以想像未來,甚至架設一個虛擬與真實間的世界,《以下證言將被全面否認》和《廢線彼端的人造神明》即是一種創新嘗試。

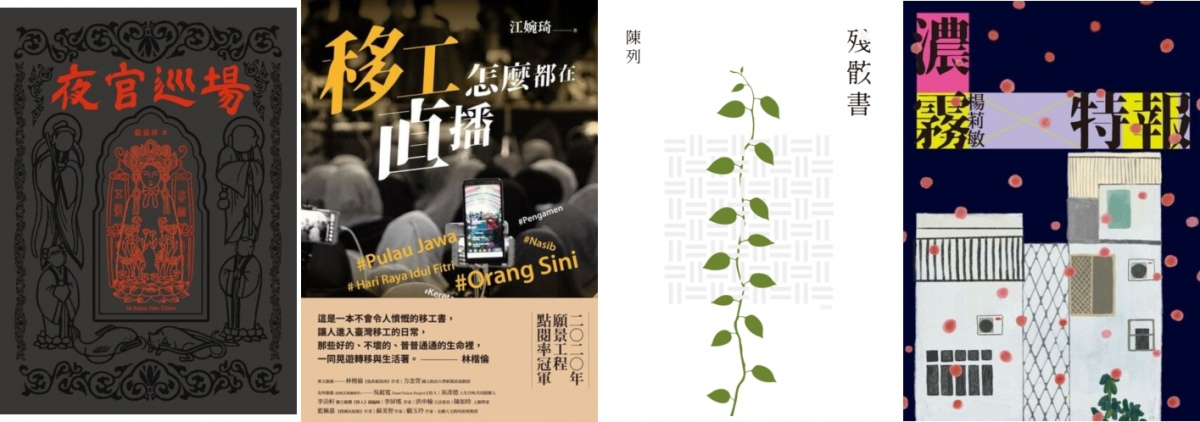

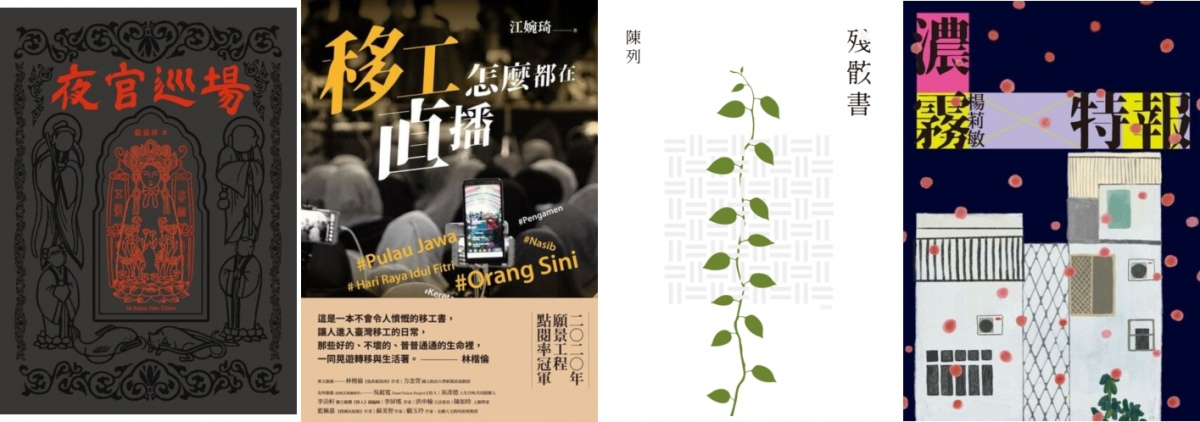

出於我自己的閱讀框架,在我看來,有不少作品透過語言的使用,文獻的對照,加上深入的田野調查,或以虛構或非虛構方式,完成了民族誌。小說類如《海風酒店》寫花蓮秀林,《夜官巡場》寫嘉義民雄,乃至未入選的幾部小說,都展現當地獨有的風土人情,鬼怪傳說或神話。非虛構則有《移工怎麼都在直播》、《沒口之河》與《紅房子》,都是在廣義的「地方」或「空間」上,呈現人類/自然文化的豐厚。

過往非虛構作品(含散文),容易過於煽情,以撩起讀者共感的情緒,訴諸悲憫,但在書寫他者時,常顯得一廂情願,甚至隱含著上下位階,而有說教感。《移工怎麼都在直播》一書讓我們看到移工書寫的新世代,語調清新,能感受到與田野對象互信基礎深厚,視線平等,移工終於不必只是悲情言苦的化身。而《沒口之河》與《殘骸書》更證明作者毋須展現全知正義或是只顧動之以情,平淡雋永乃至不悲不亢,反而更讓人能靜下心閱讀聆聽。而我們也對《濃霧特報》雖描述平淡生活卻在細節中展現張力,印象深刻。

最後要解釋一下本文開頭的場景——雖然我這篇評審側記以對立激烈的氣氛破題,那也是記者講究「新聞性」與衝突性的慣性,恰恰與我今年所支持的作品風格相反,也沒有如實反映會議討論狀態。事實是,這是一個很快速有效率的會議,討論品質很好,每個人都有充分的時間思考,甚至因其他評審出於專業和文學熱情的分析,而有許多收穫。

「這是一場讓人感到愉快的評審會議。」評審團主席楊佳嫻最後下了這個結論。

會議結束的那個下午,我們聊天,她笑說:「三天的讀書會結束了。」

是的,比起評審會議,我們更像是開讀書會,不斷重複看書、討論、看書、再討論的流程。雖有交鋒,有時爭執不下,有時觀點的貢獻,也刺激思考。

這仰賴了評審們的個性與態度:楊佳嫻穩健的專業自不用說,崔舜華對詩的品讀和其他文類的感受很犀利;沙力浪總是讓我們能多思考原住民的書寫;馬翊航對每個創作者都帶著溫暖,對創作也抱持開放的態度;連明偉與李奕樵分析(長篇)小說的認真與評論品質,令我敬佩。

雖是評審,但以作者身分看待這場會議的話,我的感受是:對創作者來說,沒有什麼比有人好好讀完自己的作品,來得欣慰。因此,若作品沒有入圍,也請不要沮喪。

談了作者,提了評審,但沒有臺灣文學館工作人員將近兩個月的準備,乃至三日會議過程中的積極打點與用心支援,也容不得我們無後顧之憂地「開讀書會」,很多時候我都覺得我們像準考生,只管讀書就好,而他們跟媽一樣在旁邊餵食倒水。

一個工作人員在我們誇獎食物時,說要讓評審每餐能吃到不一樣的臺南小吃,著實令他們傷腦筋。我相信,許多評審都對臺南吃食印象深刻,以至於評審側記多留下類似紀錄,我也不能無視工作人員展現的府城驕傲。

但有個事實,我還是得說:最受歡迎的,其實是咖啡。每到休息時間,為了整理思緒,讓腦袋清醒,大家都會去倒咖啡,以至於到了最後一天早上,咖啡機它就壞了。顯見這個會議中,最操勞的就是它。我會懷念它的。●

2023第14屆金漫獎》入圍名單公布,漫畫家暨漫畫學者洪德麟獲特別貢獻獎

文化部今(2)日揭曉第14屆金漫獎入圍名單,文化部指出,本屆金漫獎計有199件作品報名參賽,歷經初審及複審後,共有24件作品入圍,並由漫畫家暨漫畫研究者洪德麟獲得特別貢獻獎。

評審團表示,洪德麟研究臺灣漫畫史料40餘年,大量收藏並深入研究日治時期至當代臺灣漫畫的發展脈絡,並於出版解嚴廢除審查前,擔任雜誌總編輯及報紙漫畫版主筆,80至90年代,在多種刊物發表了近千篇的漫畫文章、專欄介紹臺灣及日本漫畫,參與國際漫畫研討會,同時,在大學、研究所開課,傳承臺灣漫畫領域知識,對於臺灣漫畫延續發展,有其特殊的貢獻。

針對其他獎項,評審團表示,本屆參賽作品非常多樣化,在各式議題與當代工具的刺激下,整體創作技巧大幅提升,豐沛創意如繁花盛開,並能將臺灣意識自然融入作品中,讓漫畫有了更多可能性。

「漫畫新人獎」入圍作品皆具驚人的成熟、表現力及生命力,故事取材與畫風都相當有特色,內容開闊兼容國際性的元素,並有來自動畫界轉戰漫畫的新人,作品漫畫語言純熟,期待未來有動畫與漫畫的相互幫襯與延伸跨域表現。

「跨域應用獎」入圍作品抓住核心的各種表現方式,讓原始IP有更大的伸展空間,如懷舊(廣播劇、黑膠)、新穎(AR APP、串流)、虛擬(網路串流)、現場(Live廣播劇)等,充分表現出漫畫是複合性多元媒體的時代樣貌。

「漫畫編輯獎」入圍者,儼然是漫畫的「製作人」,從選題、搭配作者、內容調整到作品完成,到後續整體包裝、行銷策略與推廣活動的延伸都面面俱到,部分作品必須同時與多位作者溝通且有難度更高的雜誌合集形式,甚或有的是串連聲音表演,展現編輯的統籌能力、高度企劃力及企圖與世界溝通的野心。

「年度漫畫獎」競爭激烈,入圍作品類型豐富、風格多元,具有跨年齡層的傳達力,漫畫內容格局浩大、表現形式及故事成熟的作品數量相當多,不少作品關注歷史、人性的同時,也緊抓現在與未來的議題,展現多姿多采的觀點與特色,讀者可一窺當代創作者的視野和思考,感受臺灣漫畫的堅強實力。

本屆金漫獎總獎金為275萬元,將自入圍名單中評選出「年度漫畫獎」得獎者6名,其他獎項得獎者各1名,並自「年度漫畫獎」得獎者中再選出1位「金漫大獎」得主,得獎名單將於頒獎典禮現場公布。

▇特別貢獻獎得主:洪德麟

▇年度漫畫獎 入圍作品

▇漫畫新人獎 入圍者

▇跨域應用獎 入圍作品

▇漫畫編輯獎 入圍作品

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量