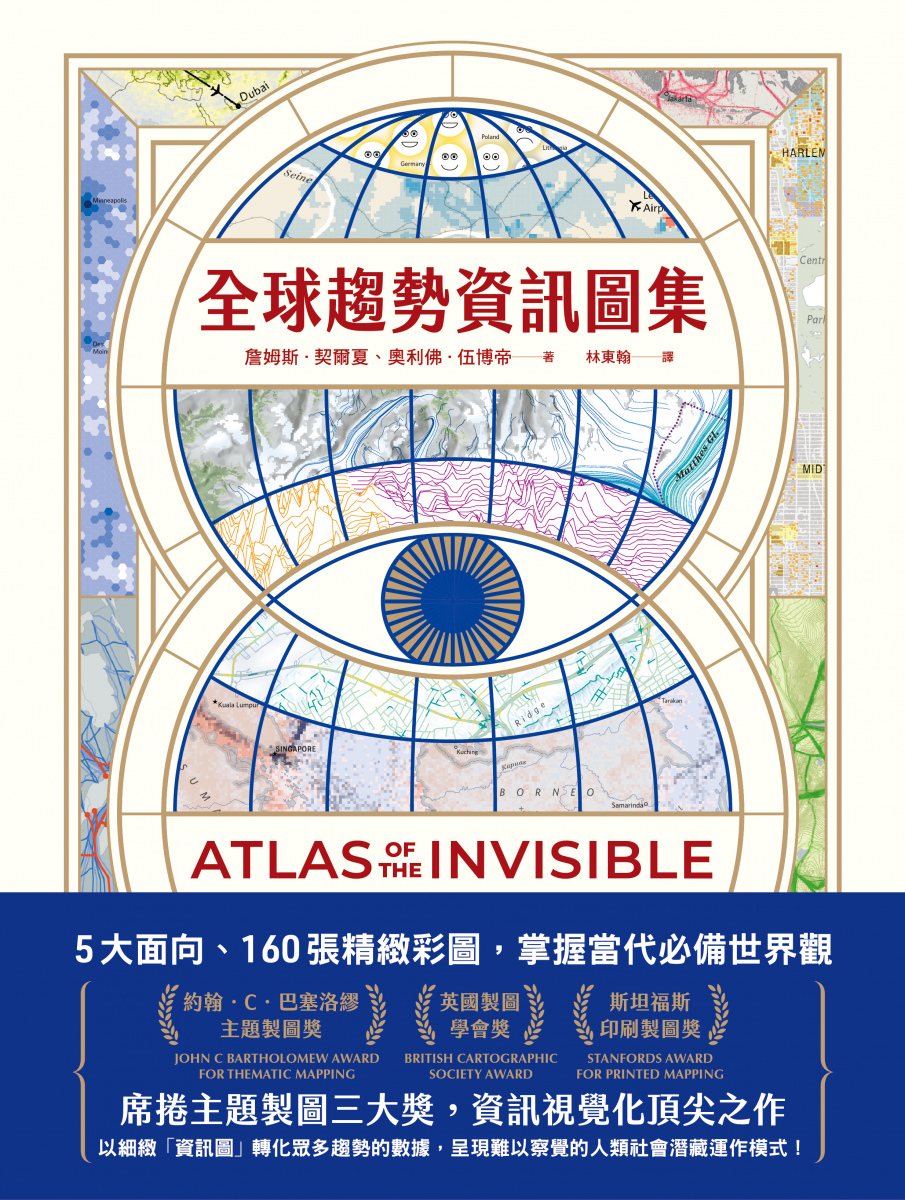

書評》化不可見為可見的資訊圖:評《全球趨勢資訊圖集》

第一眼看到中文譯名《全球趨勢資訊圖集》,或許會以為這是本商業管理書籍,不過本書與商業趨勢並沒有什麼關係。兩位作者之一的詹姆斯.契爾夏(James Cheshire)是倫敦大學地理資訊與製圖學的教授,另一位奧利佛.伍博帝(Oliver Uberti)則是資深設計編輯。

這是兩人第三次合作產出的圖集,不同於前兩本是特定專題的資訊圖集,本書將從古至今、天南地北的各種議題,透過豐富的資料與精心設計的資訊圖表現出來。原書名Atlas of the Invisible直譯為「不可見的地圖集」,或許更能體現本書的要旨。因為資訊圖表作為一種媒介,最重要的功能就在化繁為簡、化不可見為可見。

➤多樣性「地圖」

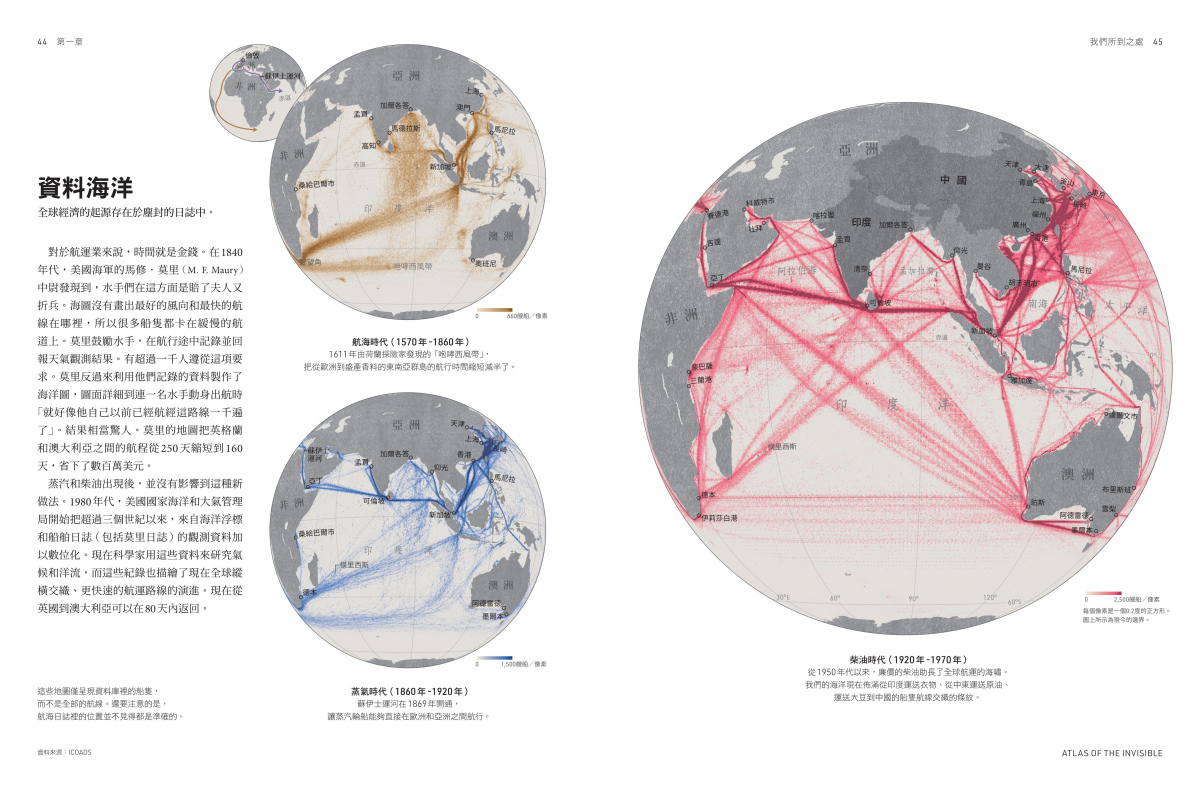

Atlas指的是地圖集,傳統的地圖集重點在展示一地的地理,但《全球趨勢資訊圖集》則旨在呈現「模式」或「趨勢」。在表現手法上,利用的也不只是傳統的地圖,還包括其他類型的資訊圖表。

本書主題的時空分布極為廣泛,從數千年前到出版前夕、從全球到特定城市,附帶一提,書中也有以臺灣為範圍的主題。對我來說,本書最大的價值,就在呈現出「多樣性」,不僅指議題上的廣泛,也包括技法上的多變。

全書160幅圖表涉及的各種主題,僅僅依照過去、現在、未來的時間屬性簡略分章。這個分法顯然不如學術著作綱舉目張來得嚴謹,但透過書中適切的圖文搭配,讀起來並不會感到突兀。

對一般讀者來說,書中處理的眾多議題有些可能耳熟能詳、有些可能略知一二、有些可能毫無認識,甚至沒想過世上還有這件事。而就算是熟悉的議題,透過資訊圖表展示的宏觀視角來重新觀照,相信也能有意料之外的發現。

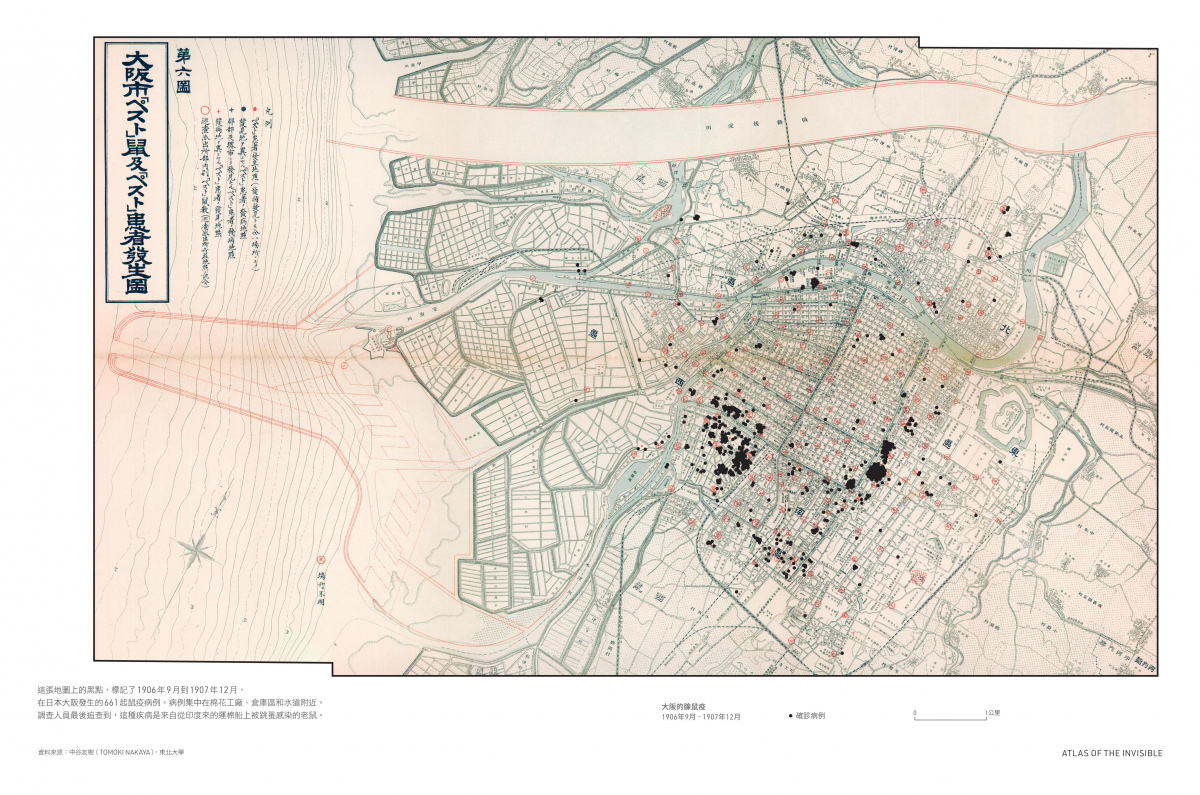

➤不會過時的大趨勢

由於《全球趨勢資訊圖集》的重點在呈現模式,內容細節的微幅變動影響不大。因此書中所選的主題,包括社會問題、戰爭遺緒、人口流動、通訊手段、流行疾病、氣候變遷等等,都是當代的重大議題,且其趨勢不太可能發生劇變。

相較之下,同樣由資訊圖表構成的《世界大局.地圖全解讀》系列,在取徑上就大不相同。該書內容彙編自法國的政經雙月刊雜誌《Carto》,取材上更為緊貼時事,自然也就比較容易「過時」。以問世之後不容易即時更新的印刷出版品而言,《全球趨勢資訊圖集》的作法或許更好,當然其中各有取捨,沒有絕對的最佳方案。

➤「資料視覺化」簡史

對資料視覺化有一定認識的讀者來說,《全球趨勢資訊圖集》除了議題選材豐富之外,技法上的多樣性也同樣值得稱許。書中應用的資料在來源與形式上極為多元,歷史資料涵括了古地圖、公私檔案、口述歷史;當代資料則有政府資訊、遙測資料、大型研究計畫成果、深度報導內容,以及應用程式的使用者資料等等。

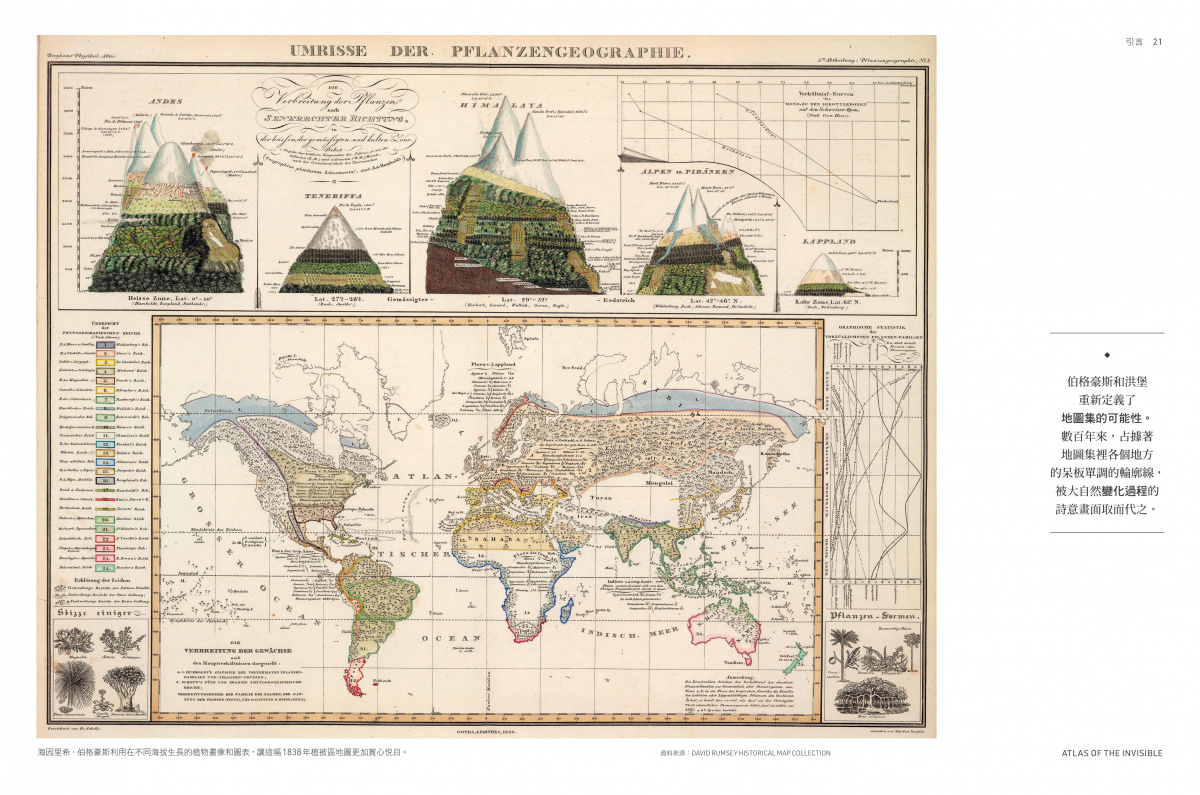

特別值得一提的是,其中的歷史資料,就有早期的資料視覺化作品。「資料視覺化」在今日往往被視為新興事物,然而這項技藝當然也有其演進歷程。加拿大研究者麥克.弗蘭德利(Michael Friendly)將現代資料視覺化的起源訂於19世紀初,他指出隨著統計學與資料蒐集管理方法的逐步完善,到了19世紀中已經形成了「完美風暴」,各式資料視覺化大行其道,開創出資料視覺化的黃金時代。

本書也花了一些篇幅介紹資料視覺化發展史上開拓先河的前輩及其作品,譬如伯格豪斯(Heinrich Berghaus)、凱利(Florence Kelley)、杜波依斯(W. E. B. Du Bois)等。雖然資料視覺化的歷史並不是本書主題,但對此有興趣的讀者可以參見設計師作家曼努埃爾.利馬(Manuel Lima)編寫的《樹之書:知識發展的樹狀視覺史》、《圓之書:知識發展的球狀視覺史》等作品。

在《樹之書》和《圓之書》中,利馬蒐羅了從古至今大量的視覺化案例,並詳細分析其設計。簡要地說,這兩本書可以說是為形狀寫歷史,或者說透過形狀寫知識史。

➤不錯的入門書

除了豐富的資料來源,《全球趨勢資訊圖集》在資料處理與呈現手法上皆有可觀之處。例如書中頻繁使用影像計算(raster calculator)等地理資訊分析方法,有效地將資料轉化為便於展示的形式。書中應用到的圖表面向寬廣,包括桑基圖(Sankey diagram)、散布圖、脊線圖、弧形圖、網絡圖等等。這些圖表在色彩安排、形狀選擇、整體佈局上都經過精心設計,讓資料更為清晰易讀。

此外,全書的版面配置很明確是為了紙本書量身訂做的,每一頁除了資訊之外亦充滿美感。多樣的資料來源、資料處理方式與呈現設計,交織出的一幅幅圖表,張張都有足供效法之處。不過本書畢竟不是教科書,沒有圖表設計的詳細解析。每個主題的篇幅僅佔兩頁,包括一張大圖與幾段文字說明,不可能鉅細靡遺地探討議題,也沒有將圖表拆解開來,講解其中產製過程。全書功能側重在引發讀者對特定議題或技法的興趣,進而主動向下探索。但作者契爾夏的個人網站上,提供了課程包等不少有用的資源。

另一方面,由於本書內容觸及的領域極為廣泛,翻譯上無疑是極大挑戰。中文譯本確實有些地方令人摸不著頭腦,但總體來說仍是瑕不掩瑜。

若讀者想選擇資料視覺化的參考書,《資料視覺化圖表全書》是個不錯的起點。該書作者史瓦比斯(Jonathan Schwabish)從視覺化的原則談起,詳細介紹了8大類別圖表的應用方式與注意事項,包括:類別比較、時間、分布、地理空間、關係、局部對整體、質化資料、表格等,足供學習者打下堅實的基礎。

➤台灣的資訊圖集

若要追問有沒有由臺灣作者編寫、以臺灣為主題的資訊圖集?去年 (2022)出版、由臺大地理系地圖及多媒體研究室王昱堯、賴進貴編繪的《從資訊地圖看臺灣》,是個很好的例子。與《全球趨勢資訊圖集》相比,《從資訊地圖看臺灣》的資料來源以既存的公開資訊為主,資料處理上相對容易。技法上,也因為需要呈現的資料相對單純,自然沒有必要用過於複雜的方式表現,因此總體而言也較為平實。

(2022)出版、由臺大地理系地圖及多媒體研究室王昱堯、賴進貴編繪的《從資訊地圖看臺灣》,是個很好的例子。與《全球趨勢資訊圖集》相比,《從資訊地圖看臺灣》的資料來源以既存的公開資訊為主,資料處理上相對容易。技法上,也因為需要呈現的資料相對單純,自然沒有必要用過於複雜的方式表現,因此總體而言也較為平實。

然而作者的功力在於,從看似沉悶的基礎資料中理出了10大主題,並用簡單易讀的方式呈現出來。就如同該書副標題所言,《從資訊地圖看臺灣》確實做到了「用最直觀的資訊圖表,重新認識島嶼大小事」。

回到《全球趨勢資訊圖集》,透過豐富多彩的資訊圖表,讀者不僅可以從多重角度接觸到許多不同的議題,也能拓展對資料視覺化這項技術的想像。兩位作者應用各種技法,將資料轉化為視覺上的享受,同時也傳達了許多從中提取出的深刻洞見。書中談的雖然多是當代議題,卻不容易過時,值得時不時再拿出來一讀。

具有千年歷史的製圖學,與興起於19世紀的資料視覺化,兩者在資訊爆炸的當代結合出新的果實。《全球趨勢資訊圖集》為我們示範了如何在資料汪洋中尋出一條路,在當代更顯可貴。本書的出版,也令人期待未來能有更多同類書籍,不斷拓展讀者的想像。●

|

|

|

作者簡介:詹姆斯.契爾夏(James Cheshire)、奧利佛.伍博帝(Oliver Uberti) 詹姆斯.契爾夏是倫敦大學學院地理資訊與製圖學教授,2017年曾以「藉由運用可繪製成地圖的大數據,促進了地理學的知識」,而榮獲英國皇家地理學會授予「卡斯伯特.匹克獎」(Cuthbert Peek Award)。奧利佛.伍博帝曾擔任《國家地理雜誌》資深設計編輯,他一直在協助科學家把他們的研究轉化為令人難忘的圖像;他還幫不少知名學者設計插圖、書籍封面與扉頁,包括遺傳學家大衛.里奇和他的暢銷書《我們是誰,又是怎樣發展至此》(Who We Are and How We Got Here)。 詹姆斯和奧利佛一起製作地圖已經有10年之久,他們暢銷的處女作《倫敦:資訊之都》獲得了英國製圖學會製圖卓越獎。他們的第二本書《動物足跡》也再度獲得這個獎項,珍.古德博士盛讚此書:「協助我們拯救野生動物與野生動物棲息地。」由於他們在這些圖像集上的作品,北美製圖資訊學會授予他們兩人「柯利斯.班涅費迪歐想像力製圖獎」(Corlis Benefideo Award)。他們製作的圖表曾掛在瑞士設計博物館、紐約市博物館和南塔克特捕鯨博物館的展覽中,並且發表在《國家地理雜誌》、《連線》、《金融時報》和《衛報》等報刊上。他們兩人分別在倫敦和洛杉磯各自的工作據點,跨越彎曲的地球表面進行合作。也許有一天,他們的狗兒霍華德和米斯蒂也有機會見面。 |

OB短評》#440 辨識生活不適之處的極品好書懶人包

●集合體

Assembly

娜塔夏.布朗(Natasha Brown)著,葉佳怡譯,啟明出版,380元

推薦原因: 議 文 樂

小說看似在焦慮急促地拆解自己的生活,但拆解過程中、那單一又多重的集合體就此現形,指向種族感覺、信用危機、公司體制、情感階序、社群倫理等問題。此作短小卻強大地重構了古典種族/殖民主義批判,剖析人們在面對新的霸權集合體時,如何無意有意的共謀與抵抗,甚而成為集合體的一部分,拆解也因此極度困難。然而能夠辨識生活中磨礪心靈的不適之處,也帶來了鬆動集合體的可能性。【內容簡介➤】

●暗路

李金蓮著,九歌出版,320元

推薦原因: 文 樂

初讀此書會被其秀慧溫雅的文字帶到另一文學時空,然小說透過不同女性經驗刻畫的卻是實在的當下。小說的「當下性」就在於不將女性的生命力消耗為社會進步的燃料,而是用在推進每位女性角色自身的新陳代謝,使其生命不需完美也有所完滿。各篇小說作品都有極高的完整性,讓敘事節奏、人物內外、情感氛圍都細細鋪陳後、也多有精巧收尾,讀畢亦有餘韻旋繞。【內容簡介➤】

●病非如此

一位人類學家的母女共病絮語

劉紹華著,大塊文化,380元

推薦原因: 議 樂 益

醫療人類學者與母親的共病日誌,記下的不僅是罹病日常,而是「病」如何成為生活樞紐,自此轉換生命的節奏與紋理。在思索的篇幅以外,作者採取了第三人稱敘事,稍稍抽離切身苦痛,述說「小華」與「小美」生命史;如此重整的並非只是過去,也指向當下的掙扎與未來的生活。【內容簡介➤】

●奧本海默

American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer

凱.柏德(Kai Bird)、馬丁.薛文( Martin J. Sherwin)著,林鶯譯,時報出版,1200元

推薦原因: 議 樂 益

這書來得正是時候:唯一可以超越諾蘭電影的,就是奧本海默本默的人生。【內容簡介➤】

●劫後書

The Letter After the Kalpa

廖偉棠著,雙囍出版,999元

推薦原因: 議 文 樂

詩人一次來3冊,能量充沛,誠意滿滿,從「拓孤」到「母語」,展現了由外在處境走向精神內核的次第感,自來自去,踽踽獨行,為迄今為止的創作生涯繪製了一套時空坐標系。【內容簡介➤】

●無障礙父母

25個身心障礙父母的育兒故事

We've Got This: Stories by Disabled Parents

伊麗莎.赫爾(Eliza Hull)著,吳芠譯,麥田出版,380元

推薦原因: 批 議 樂 益

帶著「缺陷」的身體如何能養育「健全」的孩子?此書以少見的題材——身心障礙父母——重新思考教養的資格論與社福系統的bug,讀完我們將發現上述問題本身就是錯誤的預設。書中集結了近25則真實故事,讀來有許多痛苦掙扎,但更多是能更新「健全主義」(ableism)狹隘觀點的實務經驗,深深觸及教養與親情的真義與真心。【內容簡介➤】

●你不只是媽媽,也是你自己

給失去「自我」的媽媽們,找回完整自己的心靈處方箋!

엄마 마음 약국:‘나’를 잃어버린 엄마를 위한 마음 돌봄 처방전

李賢秀著,丁俞譯,平安文化,340元

推薦原因: 議 樂 益

閱讀此書令人感到驚訝的是其「細膩」的敘事,作者對於世間「母親」都會面臨的社會壓力與心理傷害,有著深刻的理解與見解,特別是針對「失去自我」這個核心問題,提出許多具體分析與建議。例如書中提出「重寫敘事」這樣的自我修復法,鼓勵母親們(乃至大多數女性)為自己重新規劃生活角色,專心努力實現自己寫好的腳本,讀來頗有自我培力的能量。【內容簡介➤】

●我是照顧者

與摯愛親人告別篇

米奧著,尖端出版,320元

推薦原因: 議 樂 益

在政府與民間團體提供更完善的長照服務之前,家內照顧者依舊是主要的支援人力,也是非常需要重視、培力的群體(特別是嚴重的性別比例失衡),此書即帶有這樣的社會功能。透過作者一手經驗分享與幽默輕巧的畫風,書中的照護議題、現實與殘酷的生死不讓人感到沉重,而是更能有距離地領會對於生命(無論是照顧者或被照顧者)的鄭重以待。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量