➤如何取得當事人的信任? 在採訪弱勢群體時,李玟萱與任依島扮演的角色不一樣。李玟萱是一名從外來的採訪者,而任依島則是在內部工作的社區關懷訪視員(簡稱社關員),角色的差異影響了他們取得信任的方式。

李玟萱回顧,他的採訪和書寫契機,來自於「芒草心 」和「珍珠家園 」兩個主動上門合作的NGO組織。這兩個組織本來就和無家者及茶室工作者有穩定的互動關係及信任基礎,在組織工作人員的協助下,從外部進到內部採訪的李玟萱,不用從頭建立信任關係。他能藉著組織提供的信任基礎,與無家者及茶室工作者互動。

有別於李玟萱,任依島本身是一名社關員,他的例行工作包含到精神失序者的家庭與社區訪視,這讓他能以局內人的身分,貼身觀察寫作對象,信任關係自然從工作當中產生。

➤如何蒐集素材? 李玟萱分享,他是透過(1)訪談茶室工作者及珍珠家園工作人員,(2)參加珍珠家園的聚會等方式,來蒐集素材。雖然有珍珠家園替他打下的信任基礎,但是在採訪過程中,還是遇到了困難。他發現茶室工作者多會覺得自己的故事「足見笑」(tsiok kiàn-siàu),不足掛齒,這樣的想法使他們在採訪過程中,比較難侃侃而談。面對這樣的狀況,李玟萱運用了「不用急,邊吃古早味零食邊聊」的撇步,來傾聽對方訴說。

具體來說,他會事先準備「古早味零食」,帶到現場與採訪對象分享。「阿嬤吃吃看這個古早味零食」李玟萱說。「哇,好久沒吃了!」阿嬤回。古早味零食替採訪現場營造了輕鬆的氛圍,同時也拉近了他與採訪對象的距離。接下來的三小時訪談,他沒有使用任何的技巧,只是刻意放慢說話速度,讓採訪對象逐漸卸下防備、願意向他敞開心胸回顧自己的這一生。

(圖源:游擊文化)

除了以上撇步,李玟萱也提供了以下建議給大家參考:

建議① 不要問對方必須用形容詞回答的問題

李玟萱直言,在採訪的過程「不要問對方必須用形容詞回答的問題」,因為這樣的問題對受訪者來說太困難了。李玟萱舉例「請你用一句話或一個形容詞來總結你的這一生」就是一個不恰當的提問。

那麼該問什麼問題才好呢?他舉例:「最能代表你的人生主題曲」、「你喜歡看的電影」、「你的偶像」、「誰陪你看醫生」、「錢不夠的時候你都跟誰借」…… 這些都是明確的提問,能引導對方具體回答。如此一來,互動便能繼續進行,而不會很快以句點作結。

建議② 善用觀察力

李玟萱的採訪是從「開口前」就開始了。對方的小動作及無意間的行為,都是他觀察的對象。李玟萱回顧,他曾經在採訪一名大哥時,觀察到對方每隔一段時間會深呼吸一次。進一步關心詢問才曉得,原來大哥曾行俠仗義,為了幫助其他無家者保留位置,不小心惹到一群混混。這群混混趁大哥睡覺時拿棍子重擊他的胸腔。雖然經過搶救保有一命,卻也讓大哥留下呼吸的後遺症。

這個經驗讓李玟萱體會到,若是自己沒有發現大哥的呼吸節奏變化,就不會知道大哥的這段過往。因此他認為採訪現場的「觀察」很重要,每一個細微的觀察都可能成為提問,進而發現到那些深藏的故事。

李玟萱也談及另一個經驗。他曾經看到珍珠家園提供性工作者婦女的臥室照片,瞥見冷氣的溫度設定在29度C,才意識到這可能是性工作者為了節省電費,才將溫度設定在高溫。李玟萱建議可以將這些細微的觀察表達出來,讓讀者得以貼近採訪現場,共感採訪對象的心境及氛圍。

建議③ 放大燈與縮小燈

採訪者最好都有一個多啦A夢的「放大縮小燈」,是李玟萱提供第三項建議。運用放大縮小燈,讓自己在採訪過程中,能夠放大觀察對方的話語和行為,同時又能將自己縮小,融入環境當中,李玟萱認為這是最理想的採訪狀態。

任依島也分享了自己的經驗,他自己是透過例行的訪視工作,來觀察及蒐集素材。他補充說明,並不是每次訪視內容他都會整理成寫作素材,只有在訪視結束後仍感覺到心中有很明顯的情緒,或有一團徘徊不去的東西時,他才會利用書寫來梳理這些還未搞懂的東西。換句話說,任依島的書寫動機,某部分來自於自我覺察,這是他過往的心理學訓練帶給他的養分。心理學幫助他觀察訪視對象,也幫助自己覺察書寫時機。

考量蒐集素材的方法,不是採訪式的,所以任依島在書裡,不以人物史的方式呈現內容,而是採取「主題式」的方法進行書寫。他嘗試歸納出幾個主題,再將各個人物故事放置在主題下做討論。他認為這樣的呈現方式,也能做到保護對象隱私的倫理責任。

(圖源:游擊文化)

➤如何裁剪與呈現?要怎麼寫得好看? 在將蒐集到的資料編寫成書時,兩位作家採取不同的書寫架構——《茶室女人心》及《無家者》是以人物故事為架構,呈現當事者的生命與處境;《屋簷下的交會》則依照主題來組織故事。雖然兩位作者採取的方法不同,但都有一致的目的:都希望以吸引大眾的方式,來傳達議題。

座談的過程中,兩位作家分享了他們整理素材、編排故事的過程。李玟萱首先向聽眾分享三種整理素材的技巧及兩個心法:

技巧 ① 劃一條年代線

在開始整理素材時,李玟萱習慣在紙上畫一條年代線,在年代線下方,記錄人物經歷過的時間事件;在年代線上方,標註當時台灣社會或國際的重大事件。李玟萱認為運用年代線的方式,特別能映照小人物在大時代下的處境。

譬如,在整理人物A的故事時,發現人物A竟然跟林青霞、李安同一年出生,兩造對比便能感受命運的差異。另外,在整理人物B的故事時,則發現人物B出生在養女保護協會成立的那一年,而人物B的命運並沒有因此改變,還是成為了一名養女。於是,年代線曝露出來的,不只是個人式的經驗,更是時代下的縮影。

技巧 ② 頭過身就過

李玟萱認為寫作最難的地方在於開頭,只要開頭決定了,通常是頭過身就過。講座中,他分享自己曾用「關鍵事件」作為開頭。在《茶室女人心》第五篇中,李玟萱以「笑笑半夜離家,坐上火車不能回頭」來開啟故事線。選擇以此破題的原因,來自於他觀察到「坐上火車到台北」是改變笑笑一生的轉折點。他覺得用這樣的轉折點當作開頭,能有效的引領讀者,走入人物的生命故事。

處理完開頭,那麼結尾呢?寫作者怎麼知道自己寫到哪裡算是完成任務了?李玟萱覺得,只要寫到讓人知道「該怎麼跟書寫對象相處」,就算是完成任務了。更精確的說,李玟萱認為寫作者的任務,是讓讀者能知道:這些人為什麼成為無家者及茶室工作者,他們發生了什麼事、他們面對事情的態度與心情。

如果讀者能瞭解這些事情,有一天他們若有機會與無家者及茶室工作者聊天,便不會是一片空白靜默,或者怕說錯話傷害到他們。李玟萱意識到,只要寫到這個狀態,寫作者就算是完成任務,可以收尾了。

李玟萱引用剪接師高鳴晟的話打比方:「寫作就像剪接,要剪到觀眾感覺得到溫度、濕度、氣味為止。」這樣的比喻,同樣是在形容如何達到讓讀者得以共感的一種狀態,因為只有共感,才能促成理解,並且有相處的可能。

技巧 ③ 放入行業的黑話

適時的放入受訪者說過的「行業黑話」,是李玟萱向大家分享的第三個技巧。行業黑話不只能提升報導的可信度,更能增加故事的生動感。李玟萱舉例,一名卡拉OK經營者曾經向他抱怨:「那些人當我這邊是麻糬店,揉免費的嗎!」受訪對象提到的「麻糬店」就是行業黑話,是經營者拿來抱怨賒帳者及自嘲的字眼。李玟萱嘗試將這些行業黑話放到書裡,提升故事的生動感。

分享完三個整理素材及書寫的技巧,李玟萱亦補充了兩個心法。其一是「不要怕麻煩找朋友討論」。他在書寫《茶室女人心》時,曾遇到「整理不出人物亮點」的困境。這個困境起因於,受訪對象的回答過於一致,這讓他在區別人物故事、尋找人物亮點時碰到挫折。整理素材碰壁時,李玟萱決定鼓起勇氣找編輯討論,終於才順利梳理出各人物的特色,突破最初的困難。有了這次經驗,李玟萱建議寫作者在卡關時,找人討論就對了。

李玟萱補充的其二心法是「找你喜歡的書當參考」。他很喜歡吳念真寫的文字,特別會將吳念真的《這些人那些事》這本書擺在書桌前面,想像「如果今天是吳念真在寫,他會怎麼寫」。除了吳念真,李玟萱也喜歡剪接師高鳴晟寫的《剪故事》這本書,以及《鏡週刊》的人物報導。這都是他平時借鏡的對象。他鼓勵讀者尋找自己喜歡的書,讓書寫功力朝著自己喜歡的方向推進。

任依島則分享,他會從現場的觀察、對方的回饋,以及過往曾受過的心理學知識,提煉出幾個想呈現的議題。在釐清議題之後,他才開始書寫。任依島說他在書寫時,會避免碰觸獵奇的事情,因為他並不想用這樣的角度去呈現故事。他希望用更貼近對象的方式,呈現「人」以及「人我間的互動與關係」。所以他寫精神失序者的嗜好,寫他們身為人母、阿嬤等各種家庭角色,他也寫家屬的負荷,對發病原因的疑問。

實務上,任依島說自己固定每個月會交兩篇稿件給編輯,並且會與編輯開會討論。透過一次次「交稿—開會」的循環,逐漸組織出《屋簷下的交會》這本書的樣貌。

(圖源:游擊文化)

➤倫理考量 許多寫作弱勢者題材的人,都會遭遇「你是否在消費弱勢者」的質疑。兩位作家在講座當中提到他們如何處理寫作上的倫理議題。

李玟萱分享自己的經驗,他說討論這個議題要先回到書寫的動機:假如寫作動機並不是在消費對象,帶著這樣的心情進行寫作,寫出來的東西就不會是消費的。他以《茶室女人心》為例,這本書最初的書寫動機來自於「想要留存」——珍珠家園的工作人員想留下阿嬤的故事。

李玟萱談及,當時有一位阿嬤因故過世了,他的家人來到珍珠家園,想要找尋阿嬤生前的片段,但是當時什麼故事都沒有留下來,珍珠家園只能帶家人來到阿嬤生前居住的窄小租屋處,尋找過去的身影。為了不讓遺憾再次發生,珍珠家園決定找李玟萱來寫阿嬤們的故事。

基於倫理,李玟萱說他在出書前一定會遵循流程,告知受訪者並簽同意書。出版之後,比起讀者的回饋,李玟萱更關切受訪者的感受:「他們是否覺得書裡寫的確實是他們的故事?即使內容不見得好。」他舉例,寫完《無家者》時,芒草心曾邀請無家者到組織來看李玟萱的書寫成果。一位名為老越的伯伯看著自己被書寫的篇章,默默地哭了。李玟萱覺得,老越的哭是一種「被同理」的情緒展現,自己讓老越感受到被同理,而非被消費,這就達到了他最初書寫的目的。

李玟萱認為,自我反省也是消除疑慮的方法。他舉例在書寫《茶室女人心》第一稿時,曾嘗試在書裡放入茶室的交易規則,但是在第二次改稿時,他果斷地把所這些內容都刪除。因為他認為,對比茶室工作者的真實心聲,那些滿足讀者好奇的交易規則,都顯得不重要了。他強調,作者必須在書寫過程中保有反省,這樣才能夠貼緊初衷、達到書寫的目的。

在寫作倫理上,任依島說他當初是直接向服務個案詢問:「我接下來有可能會出版書籍,你們願不願意讓我寫出你們的故事?」通常對方聽見他的問題,都很直接告訴任依島「拜託盡量寫」。任依島向在場的讀者解釋,對方會有這樣的反應,是因為他們覺得自己受到歧視,有被強制住院等問題,所以希望社會能夠理解他們的處境。為了保護個案對象,他在書中替個案匿名,自己的名字「任依島」也是後來才取的筆名,而非真名,目的也是避免人們對號入座。

尋求個案同意之後,任依島的觀察及書寫才會開始進行。他覺得在觀察時,必須要帶著「互為主體」的態度來投入,因為如果沒有互為主體,就只會在乎對方的病症,而無法聽病人訴說他自己。遵循著「互為主體」的精神,他寫下了精神失序者的真實生活。

他說,就像你我都有的一面,這些故事裡頭有混亂、痛苦、破裂、帶病生活、求職困境、污名化、被歧視等困境,也有喜好和興趣。這些內容呈現的都是「真實樣貌」,而非刻意放大的故事。他直言,刻意把對方寫得很可憐,值得同情,或相反的把對方寫得很不堪,那些都只是為了滿足自我,或幫自己增加名聲的消費手法,而非帶有倫理意識的書寫,因此他會避免這麼做。●

屋簷下的交會:當社區關懷訪視員走進精神失序者的家 內容簡介➤ 】

作者簡介:任依島

就讀北投(Pataw,凱達格蘭語女祭師之意)復興高中時,從國文老師手中拾獲平埔族群謎樣身世的一塊碎片。大學甄試想讀文學院繼續追尋,卻被拒於門外,不明就裡讀了商學院,但也莫名奇妙被二一,只好深思熟慮地航向心理學領域。曾經擔任身心障礙機構教保員、自殺通報關懷訪視員,現任社區關懷訪視員。對人類廣袤與深邃如海洋的心理好奇,也對藍色星球上的萬物感興趣。持續以傾聽、健行、爬山、旅行及書寫,練習跟人類及土地連結。

希望小島台灣能活出她美麗多姿的樣子。

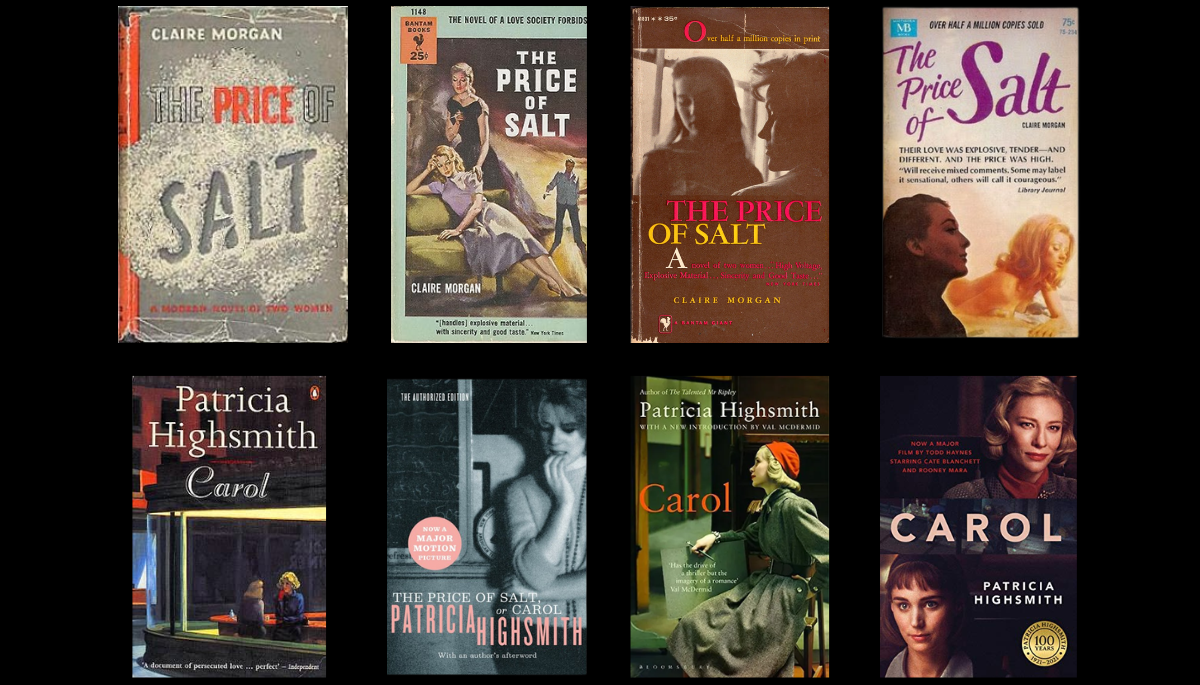

無家者:從未想過我有這麼一天 Life Stories of the Homeless in Taiwan 內容簡介➤ 】

茶室女人心:萬華紅燈區的故事 Serving Tea: Stories from Taipei’s Red-Light District 內容簡介➤ 】

作者簡介: 李玟萱

1977年生於高雄,淡江大學教育資料科學學士、暨南國際大學成人與繼續教育研究所碩士。寫作範圍涵蓋散文、人物採訪、歌詞、演唱會文案、影片推薦。曾獲台北國際書展大獎非小說類首獎(《無家者:從未想過我有這麼一天》)

部落格:藍屋頂白牆上的陽光shine710@gmail.com

現場》如何採訪與書寫弱勢群體?《茶室女人心》、《屋簷下的交會》作者對談

➤如何取得當事人的信任?

在採訪弱勢群體時,李玟萱與任依島扮演的角色不一樣。李玟萱是一名從外來的採訪者,而任依島則是在內部工作的社區關懷訪視員(簡稱社關員),角色的差異影響了他們取得信任的方式。

李玟萱回顧,他的採訪和書寫契機,來自於「芒草心」和「珍珠家園」兩個主動上門合作的NGO組織。這兩個組織本來就和無家者及茶室工作者有穩定的互動關係及信任基礎,在組織工作人員的協助下,從外部進到內部採訪的李玟萱,不用從頭建立信任關係。他能藉著組織提供的信任基礎,與無家者及茶室工作者互動。

有別於李玟萱,任依島本身是一名社關員,他的例行工作包含到精神失序者的家庭與社區訪視,這讓他能以局內人的身分,貼身觀察寫作對象,信任關係自然從工作當中產生。

➤如何蒐集素材?

李玟萱分享,他是透過(1)訪談茶室工作者及珍珠家園工作人員,(2)參加珍珠家園的聚會等方式,來蒐集素材。雖然有珍珠家園替他打下的信任基礎,但是在採訪過程中,還是遇到了困難。他發現茶室工作者多會覺得自己的故事「足見笑」(tsiok kiàn-siàu),不足掛齒,這樣的想法使他們在採訪過程中,比較難侃侃而談。面對這樣的狀況,李玟萱運用了「不用急,邊吃古早味零食邊聊」的撇步,來傾聽對方訴說。

具體來說,他會事先準備「古早味零食」,帶到現場與採訪對象分享。「阿嬤吃吃看這個古早味零食」李玟萱說。「哇,好久沒吃了!」阿嬤回。古早味零食替採訪現場營造了輕鬆的氛圍,同時也拉近了他與採訪對象的距離。接下來的三小時訪談,他沒有使用任何的技巧,只是刻意放慢說話速度,讓採訪對象逐漸卸下防備、願意向他敞開心胸回顧自己的這一生。

除了以上撇步,李玟萱也提供了以下建議給大家參考:

建議① 不要問對方必須用形容詞回答的問題

李玟萱直言,在採訪的過程「不要問對方必須用形容詞回答的問題」,因為這樣的問題對受訪者來說太困難了。李玟萱舉例「請你用一句話或一個形容詞來總結你的這一生」就是一個不恰當的提問。

那麼該問什麼問題才好呢?他舉例:「最能代表你的人生主題曲」、「你喜歡看的電影」、「你的偶像」、「誰陪你看醫生」、「錢不夠的時候你都跟誰借」……這些都是明確的提問,能引導對方具體回答。如此一來,互動便能繼續進行,而不會很快以句點作結。

建議② 善用觀察力

李玟萱的採訪是從「開口前」就開始了。對方的小動作及無意間的行為,都是他觀察的對象。李玟萱回顧,他曾經在採訪一名大哥時,觀察到對方每隔一段時間會深呼吸一次。進一步關心詢問才曉得,原來大哥曾行俠仗義,為了幫助其他無家者保留位置,不小心惹到一群混混。這群混混趁大哥睡覺時拿棍子重擊他的胸腔。雖然經過搶救保有一命,卻也讓大哥留下呼吸的後遺症。

這個經驗讓李玟萱體會到,若是自己沒有發現大哥的呼吸節奏變化,就不會知道大哥的這段過往。因此他認為採訪現場的「觀察」很重要,每一個細微的觀察都可能成為提問,進而發現到那些深藏的故事。

李玟萱也談及另一個經驗。他曾經看到珍珠家園提供性工作者婦女的臥室照片,瞥見冷氣的溫度設定在29度C,才意識到這可能是性工作者為了節省電費,才將溫度設定在高溫。李玟萱建議可以將這些細微的觀察表達出來,讓讀者得以貼近採訪現場,共感採訪對象的心境及氛圍。

建議③放大燈與縮小燈

採訪者最好都有一個多啦A夢的「放大縮小燈」,是李玟萱提供第三項建議。運用放大縮小燈,讓自己在採訪過程中,能夠放大觀察對方的話語和行為,同時又能將自己縮小,融入環境當中,李玟萱認為這是最理想的採訪狀態。

任依島也分享了自己的經驗,他自己是透過例行的訪視工作,來觀察及蒐集素材。他補充說明,並不是每次訪視內容他都會整理成寫作素材,只有在訪視結束後仍感覺到心中有很明顯的情緒,或有一團徘徊不去的東西時,他才會利用書寫來梳理這些還未搞懂的東西。換句話說,任依島的書寫動機,某部分來自於自我覺察,這是他過往的心理學訓練帶給他的養分。心理學幫助他觀察訪視對象,也幫助自己覺察書寫時機。

考量蒐集素材的方法,不是採訪式的,所以任依島在書裡,不以人物史的方式呈現內容,而是採取「主題式」的方法進行書寫。他嘗試歸納出幾個主題,再將各個人物故事放置在主題下做討論。他認為這樣的呈現方式,也能做到保護對象隱私的倫理責任。

➤如何裁剪與呈現?要怎麼寫得好看?

在將蒐集到的資料編寫成書時,兩位作家採取不同的書寫架構——《茶室女人心》及《無家者》是以人物故事為架構,呈現當事者的生命與處境;《屋簷下的交會》則依照主題來組織故事。雖然兩位作者採取的方法不同,但都有一致的目的:都希望以吸引大眾的方式,來傳達議題。

座談的過程中,兩位作家分享了他們整理素材、編排故事的過程。李玟萱首先向聽眾分享三種整理素材的技巧及兩個心法:

技巧①劃一條年代線

在開始整理素材時,李玟萱習慣在紙上畫一條年代線,在年代線下方,記錄人物經歷過的時間事件;在年代線上方,標註當時台灣社會或國際的重大事件。李玟萱認為運用年代線的方式,特別能映照小人物在大時代下的處境。

譬如,在整理人物A的故事時,發現人物A竟然跟林青霞、李安同一年出生,兩造對比便能感受命運的差異。另外,在整理人物B的故事時,則發現人物B出生在養女保護協會成立的那一年,而人物B的命運並沒有因此改變,還是成為了一名養女。於是,年代線曝露出來的,不只是個人式的經驗,更是時代下的縮影。

技巧②頭過身就過

李玟萱認為寫作最難的地方在於開頭,只要開頭決定了,通常是頭過身就過。講座中,他分享自己曾用「關鍵事件」作為開頭。在《茶室女人心》第五篇中,李玟萱以「笑笑半夜離家,坐上火車不能回頭」來開啟故事線。選擇以此破題的原因,來自於他觀察到「坐上火車到台北」是改變笑笑一生的轉折點。他覺得用這樣的轉折點當作開頭,能有效的引領讀者,走入人物的生命故事。

處理完開頭,那麼結尾呢?寫作者怎麼知道自己寫到哪裡算是完成任務了?李玟萱覺得,只要寫到讓人知道「該怎麼跟書寫對象相處」,就算是完成任務了。更精確的說,李玟萱認為寫作者的任務,是讓讀者能知道:這些人為什麼成為無家者及茶室工作者,他們發生了什麼事、他們面對事情的態度與心情。

如果讀者能瞭解這些事情,有一天他們若有機會與無家者及茶室工作者聊天,便不會是一片空白靜默,或者怕說錯話傷害到他們。李玟萱意識到,只要寫到這個狀態,寫作者就算是完成任務,可以收尾了。

李玟萱引用剪接師高鳴晟的話打比方:「寫作就像剪接,要剪到觀眾感覺得到溫度、濕度、氣味為止。」這樣的比喻,同樣是在形容如何達到讓讀者得以共感的一種狀態,因為只有共感,才能促成理解,並且有相處的可能。

技巧③放入行業的黑話

適時的放入受訪者說過的「行業黑話」,是李玟萱向大家分享的第三個技巧。行業黑話不只能提升報導的可信度,更能增加故事的生動感。李玟萱舉例,一名卡拉OK經營者曾經向他抱怨:「那些人當我這邊是麻糬店,揉免費的嗎!」受訪對象提到的「麻糬店」就是行業黑話,是經營者拿來抱怨賒帳者及自嘲的字眼。李玟萱嘗試將這些行業黑話放到書裡,提升故事的生動感。

分享完三個整理素材及書寫的技巧,李玟萱亦補充了兩個心法。其一是「不要怕麻煩找朋友討論」。他在書寫《茶室女人心》時,曾遇到「整理不出人物亮點」的困境。這個困境起因於,受訪對象的回答過於一致,這讓他在區別人物故事、尋找人物亮點時碰到挫折。整理素材碰壁時,李玟萱決定鼓起勇氣找編輯討論,終於才順利梳理出各人物的特色,突破最初的困難。有了這次經驗,李玟萱建議寫作者在卡關時,找人討論就對了。

李玟萱補充的其二心法是「找你喜歡的書當參考」。他很喜歡吳念真寫的文字,特別會將吳念真的《這些人那些事》這本書擺在書桌前面,想像「如果今天是吳念真在寫,他會怎麼寫」。除了吳念真,李玟萱也喜歡剪接師高鳴晟寫的《剪故事》這本書,以及《鏡週刊》的人物報導。這都是他平時借鏡的對象。他鼓勵讀者尋找自己喜歡的書,讓書寫功力朝著自己喜歡的方向推進。

任依島則分享,他會從現場的觀察、對方的回饋,以及過往曾受過的心理學知識,提煉出幾個想呈現的議題。在釐清議題之後,他才開始書寫。任依島說他在書寫時,會避免碰觸獵奇的事情,因為他並不想用這樣的角度去呈現故事。他希望用更貼近對象的方式,呈現「人」以及「人我間的互動與關係」。所以他寫精神失序者的嗜好,寫他們身為人母、阿嬤等各種家庭角色,他也寫家屬的負荷,對發病原因的疑問。

實務上,任依島說自己固定每個月會交兩篇稿件給編輯,並且會與編輯開會討論。透過一次次「交稿—開會」的循環,逐漸組織出《屋簷下的交會》這本書的樣貌。

➤倫理考量

許多寫作弱勢者題材的人,都會遭遇「你是否在消費弱勢者」的質疑。兩位作家在講座當中提到他們如何處理寫作上的倫理議題。

李玟萱分享自己的經驗,他說討論這個議題要先回到書寫的動機:假如寫作動機並不是在消費對象,帶著這樣的心情進行寫作,寫出來的東西就不會是消費的。他以《茶室女人心》為例,這本書最初的書寫動機來自於「想要留存」——珍珠家園的工作人員想留下阿嬤的故事。

李玟萱談及,當時有一位阿嬤因故過世了,他的家人來到珍珠家園,想要找尋阿嬤生前的片段,但是當時什麼故事都沒有留下來,珍珠家園只能帶家人來到阿嬤生前居住的窄小租屋處,尋找過去的身影。為了不讓遺憾再次發生,珍珠家園決定找李玟萱來寫阿嬤們的故事。

基於倫理,李玟萱說他在出書前一定會遵循流程,告知受訪者並簽同意書。出版之後,比起讀者的回饋,李玟萱更關切受訪者的感受:「他們是否覺得書裡寫的確實是他們的故事?即使內容不見得好。」他舉例,寫完《無家者》時,芒草心曾邀請無家者到組織來看李玟萱的書寫成果。一位名為老越的伯伯看著自己被書寫的篇章,默默地哭了。李玟萱覺得,老越的哭是一種「被同理」的情緒展現,自己讓老越感受到被同理,而非被消費,這就達到了他最初書寫的目的。

李玟萱認為,自我反省也是消除疑慮的方法。他舉例在書寫《茶室女人心》第一稿時,曾嘗試在書裡放入茶室的交易規則,但是在第二次改稿時,他果斷地把所這些內容都刪除。因為他認為,對比茶室工作者的真實心聲,那些滿足讀者好奇的交易規則,都顯得不重要了。他強調,作者必須在書寫過程中保有反省,這樣才能夠貼緊初衷、達到書寫的目的。

在寫作倫理上,任依島說他當初是直接向服務個案詢問:「我接下來有可能會出版書籍,你們願不願意讓我寫出你們的故事?」通常對方聽見他的問題,都很直接告訴任依島「拜託盡量寫」。任依島向在場的讀者解釋,對方會有這樣的反應,是因為他們覺得自己受到歧視,有被強制住院等問題,所以希望社會能夠理解他們的處境。為了保護個案對象,他在書中替個案匿名,自己的名字「任依島」也是後來才取的筆名,而非真名,目的也是避免人們對號入座。

尋求個案同意之後,任依島的觀察及書寫才會開始進行。他覺得在觀察時,必須要帶著「互為主體」的態度來投入,因為如果沒有互為主體,就只會在乎對方的病症,而無法聽病人訴說他自己。遵循著「互為主體」的精神,他寫下了精神失序者的真實生活。

他說,就像你我都有的一面,這些故事裡頭有混亂、痛苦、破裂、帶病生活、求職困境、污名化、被歧視等困境,也有喜好和興趣。這些內容呈現的都是「真實樣貌」,而非刻意放大的故事。他直言,刻意把對方寫得很可憐,值得同情,或相反的把對方寫得很不堪,那些都只是為了滿足自我,或幫自己增加名聲的消費手法,而非帶有倫理意識的書寫,因此他會避免這麼做。●

作者:任依島

繪者:約拿單

出版:游擊文化

定價:350元

【內容簡介➤】

作者簡介:任依島

就讀北投(Pataw,凱達格蘭語女祭師之意)復興高中時,從國文老師手中拾獲平埔族群謎樣身世的一塊碎片。大學甄試想讀文學院繼續追尋,卻被拒於門外,不明就裡讀了商學院,但也莫名奇妙被二一,只好深思熟慮地航向心理學領域。曾經擔任身心障礙機構教保員、自殺通報關懷訪視員,現任社區關懷訪視員。對人類廣袤與深邃如海洋的心理好奇,也對藍色星球上的萬物感興趣。持續以傾聽、健行、爬山、旅行及書寫,練習跟人類及土地連結。

希望小島台灣能活出她美麗多姿的樣子。

Life Stories of the Homeless in Taiwan

作者:李玟萱

繪者:小姜

出版:游擊文化

定價:350元

【內容簡介➤】

Serving Tea: Stories from Taipei’s Red-Light District

作者:李玟萱

出版:游擊文化

定價:400元

【內容簡介➤】

作者簡介:李玟萱

1977年生於高雄,淡江大學教育資料科學學士、暨南國際大學成人與繼續教育研究所碩士。寫作範圍涵蓋散文、人物採訪、歌詞、演唱會文案、影片推薦。曾獲台北國際書展大獎非小說類首獎(《無家者:從未想過我有這麼一天》)

部落格:藍屋頂白牆上的陽光

工作聯絡:shine710@gmail.com

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量