人物》書店,就是療癒的所在:專訪《來小書廚房住一晚》作者金智慧

《來小書廚房住一晚》是您的第一部作品,一開始為什麼會想寫一部關於鄉下書店的小說?

寫小說是為了撫慰心靈並愛自己。老實說,我從未想過除了我和家人之外,還有人會讀到這本書。創作這個故事時,我從公司辭職、以自由業者的身分接翻譯維持生活。那一年我40歲了,回頭看自己30多歲時的日子,和曾經對30歲有過的夢想非常不同,然後邁入40歲,我又遇到生活劇烈的變化,當時很想要給自己找到一份安定的力量。

於是我做了一個決定,想將30多歲的我經歷的擔憂,以及那些年未能釐清的感受,化作故事寫出來。以30歲世代的春夏秋冬為主題,投入故事寫作,並將這本書當成一封寫給30歲的自己的信,裡頭會有身兼多種角色的衝突、長大的責任、在社會激烈競爭中為了生存付出的代價、曾經想要隱藏起來的瑣碎心事,還有那些充滿失落的時刻。

一邊寫作,我就一邊想起那些艱難且沮喪的過往。然而,隨著編織故事以及和角色對話的過程,我逐漸意識到當時的生活中也曾經有過許多溫暖的時刻。失意的時候安慰我的人,愉快的時候和我相伴的人,想起他們,我發現那段日子其實比我以為的幸福很多。人都不完美,但我認為愛是完美的。因此,這是一部我想送給自己安慰與愛的作品。

小說裡所虛構的「昭陽里小書廚房」讓台灣的我們非常嚮往,甚至台灣開書店的朋友也覺得那是夢想中的書店。請問韓國真有這樣的場所嗎?在創作時帶給您靈感的有哪些書店或場所?

我心中「昭陽里小書廚房」的藍圖,是位於全羅北道完州郡昭陽的「昭陽都貝」咖啡廳和書店「Flickr」。「昭陽都貝」是韓屋飯店裡的一家現代咖啡廳,「Flickr」則是一家專門蒐羅詩歌的書店。從「昭陽都貝」咖啡廳往外看,群山在眼前展開,彷彿被擁抱進一個寬闊的胸懷。附近還有一條水杉路和一間畫廊,這都是昭陽里小書廚房的背景藍圖。

這本書從2021年出版至今,已經50刷,還獲得2022年療癒度第一的稱號。相信有很多喜歡這本書的讀者會寫信或出席講座向您致謝,有哪些讀者的反應令您難忘的嗎?

首先感謝大家的祝賀。能達到這樣的成績,我想特別感謝出版社的用心。

確實有許多讀者來分享心得,跟他們的眼神交流令我印象深刻。也有人親手寫信給我,寫他們在病房與癌症搏鬥時,因為讀了這本書(書中有與癌症對抗的故事)而獲得勇氣。當人們感受到死亡的存在時,也會更加感受到生命的珍貴。看到讀者說在思考自己真正想做什麼,讓我不禁想給他一個大大的擁抱。

透過這本書,我遇過為了育兒而中斷事業的人,也遇過8個多月找不到工作而挫折的人。即使在職場上班的人,也有因為在工作中找不到人生意義而苦惱的。當我看著他們的眼睛、聽他們說話時,我意識到,《來小書廚房住一晚》已經不只是我的書,而是一本接納大家的苦惱,有機會讓每個人說出自己故事的書。

當人們感到與社會隔絕、無助,不知道該去哪裡的時候,我希望昭陽里小書廚房裡的這些故事能成為一個療癒的所在,為大家充電,讓大家重新站起來,再次前行。

《來小書廚房住一晚》描寫了很多書,以及因書獲得重生的故事。想請問作者人生中有過哪些重要的書帶給你力量。

我們每天都要吃三餐,然而,要清楚記得3天前吃了什麼早餐並不容易。儘管如此,吃下的米飯還是滲透進了我們的身體,提供走路、跑步、說話的力氣,並且變成骨骼與肌肉。我認為書籍也很像這樣。日常生活中,我們讀完一本又一本書,幾年過去,要記得一句完整的句子並不容易,但那些句子其實已經深入我們的思想。假設人的內心也有地上與地下之分,我們無意中讀到的句子可能就像地下水,平時流淌在地下很深之處;可有時候,這些句子也會作為一種安慰突然出現,對我們說:「一切都會好起來。」這就是故事的力量。

更深入地說,當現實生活複雜也困難到我不知該如何解決時,我會讀懸疑小說,像是東野圭吾的所有作品我都很喜歡。而當感覺精疲力盡的時候,我會讀《清秀佳人》、《梅岡城故事》、《沼澤女孩》和《山茶花文具店》。我不會從頭到尾閱讀整本書,而是挑選描繪自然場景的段落讀。

此外,當我感到孤獨的時候,我會讀散文,比如金信智《시간이 있었으면 좋겠다》(暫譯:我希望我有時間)、高素莉《마음 쓰는 밤》(暫譯:關懷之夜)和卡羅琳.納普的《The Merry Recluse》(暫譯:愉快的隱士)等。閱讀這些書時,我感覺自己彷彿與作者面對面,接受作者親切而沉靜的安慰。

《來小書廚房住一晚》的台灣出版社新經典文化,在每本新書中附上一張明信片,邀請台灣讀者寫下讀後感言,最後會選出一組讀者送他們去台灣最南端的書店:屏東恆春鎮上、一個像小書廚房般的書店「紅氣球書屋」。甚至還準備邀請到訪台灣的韓國朋友也有機會透過網路參加。

請問您來過台灣嗎?對台灣的印象是甚麼樣的呢?

我在網路上搜尋了紅氣球書店,看上去非常溫馨可愛。這個活動將書評都聚集起來,感覺就像成為了另一個短篇故事。有機會的話很想看看台灣讀者的心得,十分好奇也期待。

我還沒機會去台灣,但我喜歡台灣電影,我常去電影院看。《不能說的祕密》、《那些年,我們一起追的女孩》、《我的少女時代》、《惡作劇之吻》等等,愉快也感人的電影場景至今仍縈繞在我腦海,閃耀著完美無瑕的純粹魅力。此外,我也喜歡讀懸疑推理小說,像是台灣作家李柏青的《歡迎光臨康堤紐斯大飯店》,敘事和角色扎實,不僅有反轉,還有雙重、三重機關,非常吸引人。

我認識的人中,有去台灣留學的,也有特別喜歡台灣的,所以我非常希望有天能去台灣玩,很期待看到我想像中的台灣和實際的台灣有哪些相同與不同。●

|

|

|

作者簡介:金智慧 出生在千金眾多的家庭,排行老二,從小就善於察言觀色,可以淘淘不絕說個不停。 當年夢想成為情境喜劇製作人而選填新聞放送學系,但是自從知道有媒體考試後,果斷選擇放棄。 原本任職於IT公司擔任策略行銷企劃,卻在新冠疫情大流行的某個夏天選擇離職。 爾後,開始接一些翻譯案件並開始寫小說。自從坐在住家社區小咖啡廳寫作,變得更愛自己。 |

來小書廚房住一晚

來小書廚房住一晚

有點像《樹的憂鬱》中的〈愛人〉有提到,越仔細、細微、幽微的東西,越重要的,因為那就是真實,那是必須要記下來的。但若是把香港視為「題材」,有一些寫作者會認為,已經把主題講出來了,沒有必要處理那麼細,那麼細可能會看得有點膩,或有點累,用偏向美學觀思考或觀看這種寫作。

有點像《樹的憂鬱》中的〈愛人〉有提到,越仔細、細微、幽微的東西,越重要的,因為那就是真實,那是必須要記下來的。但若是把香港視為「題材」,有一些寫作者會認為,已經把主題講出來了,沒有必要處理那麼細,那麼細可能會看得有點膩,或有點累,用偏向美學觀思考或觀看這種寫作。

有別於其他的白色恐怖小說,我認為他控訴的不是威權、迫害,而是說主人翁信任的他以為的黨外運動領袖,多年後的重逢,會給他一個交代吧。但他趕到電視台時,那個人連認識都不認識他。小說家更多是諷刺在運動裡面,擁有話語權的發言者,跟一些並沒有被啟蒙的小市民(或執行者)之間的身份、話語權,權力的落差。那書寫非常到位,既有對小人物的憐憫,也有對這個高位者的嘲弄。對我來言,我的寫作希望關心人怎麼活,或是人的生存狀況,這樣的書寫作,給我非常大的震撼。

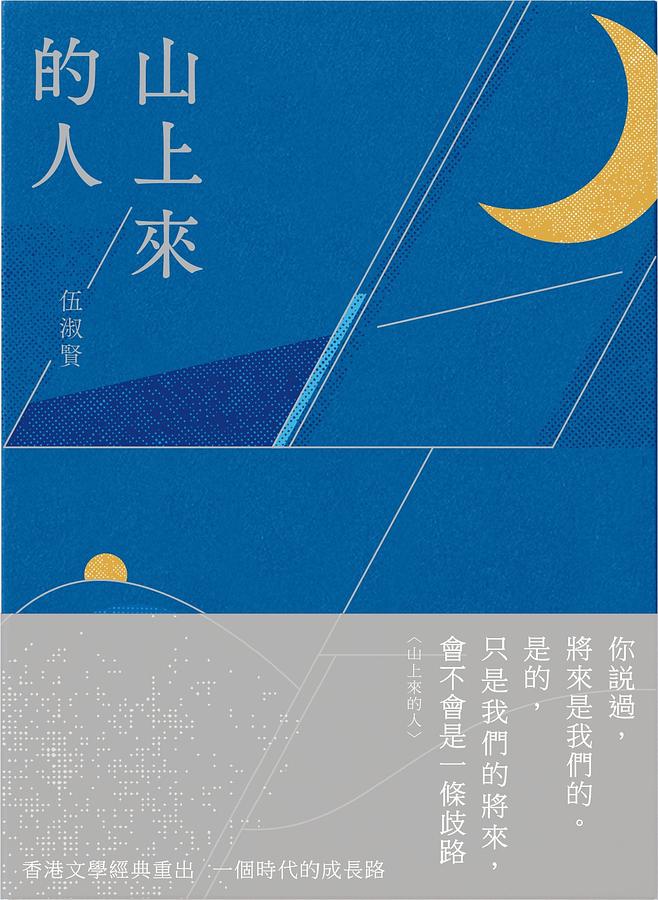

有別於其他的白色恐怖小說,我認為他控訴的不是威權、迫害,而是說主人翁信任的他以為的黨外運動領袖,多年後的重逢,會給他一個交代吧。但他趕到電視台時,那個人連認識都不認識他。小說家更多是諷刺在運動裡面,擁有話語權的發言者,跟一些並沒有被啟蒙的小市民(或執行者)之間的身份、話語權,權力的落差。那書寫非常到位,既有對小人物的憐憫,也有對這個高位者的嘲弄。對我來言,我的寫作希望關心人怎麼活,或是人的生存狀況,這樣的書寫作,給我非常大的震撼。 《山上來的人》處理了1978年,香港發生的一場社會運動,她寫當時那些女學生成長的背景,在60年代成長,到了70年代大概20幾歲,5位來自不同的背景的的女性,以不同的筆法描寫,女學生因為在教會學校成長,受到非常體制性的宰制,有些人反抗,有些人退學,有些人聽話把書念完,有些人因為經濟背景,中途停學工作。然而這些人他們都有不同的理念跟不同的看法,最後一起參與這場運動。到了龐大的抗爭現場時,怎麼面對香港第一場學運。她去勾勒出當時那個時代的年輕人的一些想法。

《山上來的人》處理了1978年,香港發生的一場社會運動,她寫當時那些女學生成長的背景,在60年代成長,到了70年代大概20幾歲,5位來自不同的背景的的女性,以不同的筆法描寫,女學生因為在教會學校成長,受到非常體制性的宰制,有些人反抗,有些人退學,有些人聽話把書念完,有些人因為經濟背景,中途停學工作。然而這些人他們都有不同的理念跟不同的看法,最後一起參與這場運動。到了龐大的抗爭現場時,怎麼面對香港第一場學運。她去勾勒出當時那個時代的年輕人的一些想法。

報導》實體書店營運困境!政大書城用40天做賭注,金石堂新營店原訂6月熄燈現努力中、宜蘭舊書櫃7/14關門清倉

7月17日一早,網路開始流傳一紙聲明:「政大書城謹訂於112年8月31日停業」,落款者是政大書城創辦人李銘輝。消息瘋傳之餘,網友無不震驚難過留言。幾日之內,政大書城停業的消息從台南、花蓮兩家分店都歇業,到台南收店但花蓮未確定等等,眾說紛紜。

曾經擁有全台近10家分店的政大書城,目前門市僅餘台南與花蓮兩處。昨(7/18)日適逢台南店10周年,停業消息傳出後,台南市副市長葉澤山受市長黃偉哲之命,透過電話表達關切,向李銘輝溫情傳達:「政大書局是台南的書局」。台南市文化局長謝仕淵也在臉書發文表示,「政大書城是臺南重要的人文風景,更是市民記憶及資產的一部分。」

今(7/19)日傍晚,臺南市政府文化局接受Openbook訪問正式回應:「臺南作為一座文化底蘊深厚的城市,書店更是城市重要的文化空間與人文場域。臺南每年在關於文化力及閱讀力方面評比,總是名列前茅,在在必須感謝民間豐沛動能的長期支持與經營。對於實體書店在大環境市場機制下,面臨的經營困境,文化局除持續加強文化禮金宣傳力道,讓更多人走進書店;也會規劃多元管道,推廣閱讀、讓民眾認識書店,並積極媒合實體書店成為文化空間;同時陪伴與扶植書店有更高能見度與跨界資源整合。」

今日中午,Openbook去電採訪李銘輝,他形容自己是困獸猶鬥,指出現在的書市「交易方式不是很公平,銷售方式需要約束」,並提到至今每年幾百萬的書店虧損得以吸收,都是靠房地產,賣書並沒辦法賺錢。電話裡李銘輝忽然語氣激昂:「電商跟實體書店的經營是不可比擬的,電商不用處理庫存倉儲、回頭書的壓力。」

當記者詢問書店的未來發展,李銘輝強調:「還有40天,絕不輕易退讓。這次是用事業來當賭注,用自己的方式站出來,突顯不公平的問題,進行破壞與重建制度,讓同業與上游也能一起協定出好的解決方案,集思廣益讓書業整體變好。」

李銘輝將書店事業視為對社會善的循環,希望掀起輿論,讓更多社會大眾正視出版業的問題,研擬合理規約,共同遵守。「40天後,如果社會輿論這邊走不通,還會去找公平交易委員會。」短短幾分鐘的訪談間,李銘輝反覆提到「公平」。

政大校友鄧心勝曾在《在政大不可不幹的八十件事》書中記錄李銘輝的創業歷程:1994年底,當時名為「政大員生消費合作社圖書部」的政大書城轉手兩次後,原任黎銘圖書公司副理的李銘輝接棒第三任老闆,一開始就遇到跳票,用3年還清賠款1000萬。1998年,李銘輝延續政大經營風格,用老家農地的售款開師大店。九二一地震後,李銘輝自掏腰包重新裝潢整修政大集英樓,政大書城從此在2樓以嶄新面貌及全台最低折扣迎接莘莘學子,陸續開枝散葉,堅持不走複合式經營,只賣書。

永楽座書店創辦人石芳瑜在臉書粉專指出:「網路書店有其絕對優勢,實體書店大如誠品有其他商場的挹注,獨立小書店因為成本較低,加上這些年文化部的小額補助,雖然經營不易,但資金小,相對承擔的壓力較小,靈活度也較高。最危險的確實就是像政大書城這樣只賣書的中大書店,因為連鎖,不屬於獨立書店;因為店面大,又相對要負擔高額的租金與人事。一家30坪小書店如果每個月虧5萬,300坪政大書城可能就要虧上50萬。前幾年金石堂大量收店也是遇到相同的問題。」

事實上,不只有政大書城面臨營運困境,金石堂新營店亦一度公告將於上個月(6/25)熄燈,並於臉書宣告:「這是一個艱難的決定,但我們已盡力想盡一切方法延長書店的生命,然而最終仍無法維持營運。在做出這個決定時,我們深感痛苦與無奈,但我們相信,當新營店關門之後,它所承載的文化與精神永遠不會消逝。」雖然在各方挽留下,金石堂表示「會再努力幾個月看看」,但扣除新營店,金石堂在台南市的據點也僅存臨時門市性質的「新光三越中山店」快閃店了。

而開業11年、位於宜蘭火車站旁的二手書店「舊書櫃」,由於未能在期限內向宜蘭縣政府工旅處提出承租續約,也已於7月14日結束營業,現於線上進行清倉拍賣。不少在地讀者深感惋惜,宜蘭文化景點又少一處。

1998年入行擔任出版業務、現為親子天下出版公司副總經理的林彥傑,得知政大書城擬將停業的消息後,於臉書發文表達「極度傷感」,並省思其中所指涉的危機。他追問,即使與其它連鎖書店分店相比,政大書城台南店與花蓮店的營業額也是「全國前10名」,加上兩間店面「房子是老闆自己的」,不像其他書店可能面臨房租到期問題,「為什麼李銘輝竟會考慮收店?」此外林彥傑也觀察到,被譽為「文化之都」的台南,誠品與金石堂兩大連鎖書店都幾乎結束營業,「現在剩南紡誠品跟政大書城台南店」,他探索在台南經營書店可能面臨到的問題為何?最後則反問:「只賣書的大書店是不可能(存活)的嗎?」

資深書店人羅玫玲日前在臉書發文,將政大書城定位成77至79折賣書、毛利有限的「地標型優質書店」,並感慨這樣的書店仍不敵書市競價的捉對廝殺:「電商玩低價搶市占、引流,出版社未積極制止自家圖書去低折扣賣書。目前就停在電商大抵以66折券的發放、會員日再折扣為底線,未再下探到5幾折。但蝦皮、甚至出版社自家賣書(閱讀護照等),5折以下層出不窮,而且不是回頭書目。」

羅玫玲指出,今年5月三讀通過修正的《文化創意產業發展法》,並未將出版納入「國家戰略重點文化創意產業」,意味「政府對出版與閱讀價值的體認並不到位」。但她也表示,任何產業的自強,本就該從產業內部開始:「這次政大書城丟出一記有威力的好球,產業裡具決策權的人士一起思考產業長遠發展,好好回應,政大書城的停業啟事就不失為一個契機。否則再失去一個書店通路,其實不過是出版、通路與讀者的共業罷了。」●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量