2024年12月3日晚上10點23分,韓國總統尹錫悅在電視上發布「戒嚴令」(비상계엄)。忙完一日工作準備休息的記者們,又群起出動。作為自由記者的李瑟琪(이슬기)只能在家穿著睡衣抱著貓,盯著戒嚴司令部發布的布告令第一號,其中第三項是:「所有的媒體和出版,都受戒嚴司令部控制。」

1988年生的李瑟琪正反覆讀著這條規定時,母親來電:「喂,你們這些寫文章的,會不會被炒魷魚?」

「都什麼年代了,哪有這種事?」

「你沒經歷過戒嚴,戒嚴就是把路過的人也抓走。你這孩子就是不懂。」

李瑟琪的父母是經歷過1980戒嚴的一代,總是擔心寫著批判性報導的女兒。此時,她只能故作無事地熬夜等著,直到凌晨4點27分,尹錫悅宣布解除戒嚴,才鬆了一口氣。

同樣是12月3日晚上,還在工作的公民教育工作者李荷娜(이하나)則從手機訊息中得知戒嚴發布。她還處於震驚狀態時,剛考完高考的兒子打電話來:「媽媽,我要去當兵了嗎?」

李荷娜連忙安慰兒子說,不會的,並解釋接下來會有什麼法律程序。她從社群媒體上看到國會議長越過了圍牆,國會議員們在奔跑,恨不得助他們一臂之力。直到144分鐘後,議長宣布否決戒嚴令,她才關了電腦、叫車回家。一路上,計程車司機和她都一語不發。

韓國國會議長禹元植在全票通過廢除戒嚴令後,敲下議鎚。(圖源:維基 )

從小,李荷娜就被父母叮嚀不能談政治、如果被士兵抓走,他們對女孩子的態度會極其惡劣。對於經歷過韓戰,並反覆面對戒嚴的一代人來說,那些經歷仍深刻入骨。

李荷娜還記得大約1984年左右,一家人搭車進首爾,聞到了催淚瓦斯,母親連忙叫她把門關上,並用手帕摀住嘴。「我的父母告訴我,如果反抗政府,我會神不知鬼不覺地被帶走後死去。他們也經常提醒我,如果對總統胡說八道,你會被拉到某個地方,斷了條腿回來。」

然而,40多年後,戒嚴重返的那個周末,李荷娜卻對孩子說:「媽媽要去參加示威運動了。」而後拖著罹患關節炎的腿腳,吃力地搭乘地鐵,加入聚集在汝矣島 的群眾。因為她相信,韓國已經不是那個「神不知鬼不覺就被帶走」的國家了。

(阿潑攝影。)

➤噩夢再襲的那一夜 《再次相遇的世界裡:直面並反思內亂的女性》書封

儘管這是發生在韓國的事,但事隔一年後,當我從《再次相遇的世界裡:直面並反思內亂的女性》(다시 만날 세계에서:내란 사태에 맞서고 사유하는 여성들)這本書讀到李瑟琪和李荷娜的回憶,還是可以迅速將自己拉回上一個冬季——尹錫悅宣布戒嚴時,我剛替家人張羅完首爾旅行的機票住宿,社群媒體上洗版的新聞,讓我頓時不知所措:「首爾還能去嗎?去了會有危險嗎?」

雖說我才焦慮個6小時,危機就解除了,但這一年來,每每思及此,我仍然無法理解尹錫悅的這個莽行。

距離這個事件發生不過半個月前,我才在一場創作者的私人聚會中,聽到具有國際地位的電影人分享在中影當學徒時的記憶。1980年代初期,他們曾為了一部改編自傷痕文學的電影,飛到冬季的韓國取景。時值戒嚴,於是有了從旅館窗戶看著坦克車碾過街路的經驗。

大韓民國自建國以來,發布過17次戒嚴。上次戒嚴是44年前,即1980年總統全斗煥發布的五一七全國緊急戒嚴。如世人所知,隔日,光州事件發生。戒嚴令的發布,除了對付學生運動外,全斗煥的理由是:「北韓的南侵。」

而這一次尹錫悅祭出戒嚴令的理由,竟與過往的獨裁者並沒有太大的差異,說是為了保護大韓民國不受「北方共產主義」威脅,即起實施「緊急戒嚴」,並「剷除為非作歹的叛國勢力及亡國禍首」。

對那些經歷過戒嚴的韓國人來說,這簡直是噩夢再襲。

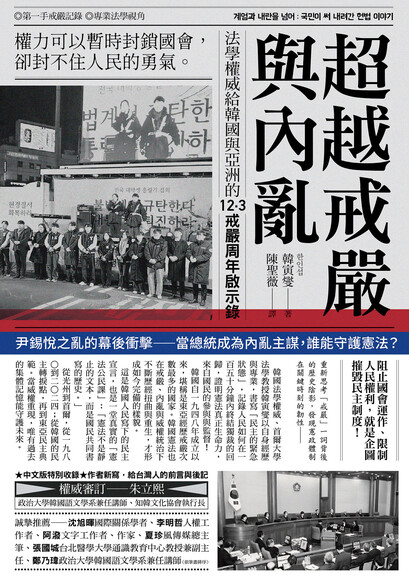

近日在台灣出版的《超越戒嚴與內亂:法學權威給韓國與亞洲的12·3戒嚴周年啟示錄 》

韓國法學權威、首爾大學法學教授韓寅燮(한인섭)從聽到消息起,便不斷在社群媒體上發表法律意見和評論。

他在《超越戒嚴與內亂:法學權威給韓國與亞洲的12·3戒嚴周年啟示錄》中回憶:全斗煥發布的五一七戒嚴時,正是大學生的他不僅無法上學,軍警甚至直入學校逮捕與毆打學生,「經歷過1980年戒嚴的大學生和社會人士,聽到戒嚴一詞,會像心理創傷一樣,喚起一種巨大的壓迫感和莫名的恐懼。」

1203戒嚴令宣布後,軍方隨之發佈法令,禁止議會和政治團體的抗議和活動,並將媒體置於政府控制之下。但韓國民主化許久,這項禁令未能喝止人民,許多民眾當晚爭相朝汝矣島而去,群起抗議。國會議員們也紛紛翻過圍牆,進入議事廳,行使自己的權力。媒體依舊盡職報導,而人手一支手機的直播更將現場狀況散布到整個世界。

那一晚,有非常多人行動——無論是從光州搭計程車來的男子、正在備考卻怒不可遏的中學生、低頭默禱的60多歲老人、準備急救箱到現場的老師,還是飛車奔往汝矣島以至於收到幾十張罰單的工人,甚至是向民眾低頭致敬的士兵和警察,都在以自己的行動抵抗著戒嚴令的冷硬。

韓國國營電視台KBS一一採訪了這些在寒夜中趕往汝矣島抵抗軍警的人們,也將他們的見證收錄在《12.3 그날 그곳에 있었습니다:계엄의 밤, 국회의사당에서 분투한 123인의 증언(12.3 那天我也在那裡:123名在戒嚴時期於國會大廈內戰鬥的人的證詞)》這本書裡。

其中,綽號「坦克男」的金東賢(김동현)當天以肉身抵擋一輛行駛中的軍車聞名。34歲的他說:「我沒有信心能贏,但我有力量堅持下去並拖住它,所以我一定會這麼做。」

南韓民眾在國會議事堂鄰近的道路阻擋戒嚴部隊軍車進入。(圖源:維基 )

➤普通人串起的廣場之光 平日作息正常的韓國朋友N在韓國時間凌晨2點傳訊過來:「瘋了,真的是瘋了。」

此時,戒嚴令才剛被國會否決,宣告無效,我在群組上收到韓國社運團體傳來的聲明,連忙回訊,表示支持。N可能看到我的回應,知道我這個海外朋友還清醒著,便向我抱怨這個鬧劇。

「真的,也太嚇人,我們台灣人也在關注。」我忍不住嘲諷:「沒想到轉型正義模範生也可以翻盤。」

N無奈表示自己正在朋友家聚集,準備一早就前往汝矣島的國會議事堂抗議,「我今天出門的時候,心裡做好在廣場流血的打算了。」我說,拜託不要這樣講。但我無法好好安慰她,因為,我同樣也覺得他們的總統瘋了,只好說:「我相信你們的民主制度,你也要相信。」

接下來幾天,N都會定時前往國會議事堂前參加集會。不只她,萬千韓國人也是如此。拜科技之賜,我也幾乎同步收到現場的消息。

第一天的沉重憤怒已然消散,取而代之的是氣氛輕鬆歡樂的氣氛:手燈、歌曲、幽默感十足的個人化旗幟,還有年輕人的活力。N偶爾會傳來咖啡和點心照片,說無法參與的人,會先在光化門、汝矣島周遭咖啡店或餐廳付一筆錢,讓示威者都可以免費休息跟用餐。

其實,在朴瑾惠時期的聲援世越號集會和燭光革命,就有這樣的應援默契。不過10年光景,韓國社會又再次發動彈劾示威,讓人唏噓。

10年有所變,有所不變,變的是要彈劾的人事,不變的是廣場。2016年,眾多20、30世代的女性在廣場上吶喊,要求彈劾當時的總統朴槿惠,如今,她們又來到廣場,但這次的主角竟是當初調查朴槿惠的最高檢查總長並憑此登上總統之位的尹錫悅。

1995年出生的漫畫評論家崔允珠(최윤주)就是貫穿這兩次示威的參與者之一。

她在2014年即因世越號悲劇加入遊行的行列,儘管沒有因此投入社運,但2016年參與彈劾朴瑾惠的示威活動,被她視為「應盡的道義」,「當然,這次也是。」

《直到我,一個像我一樣的普通人,創造了廣場之光》書封

「(國會)彈劾表決通過的瞬間,大家不約而同地讓氣球飄上天空。晴朗的冬日天空泛起了晚霞。右邊升起了橘黃色氣球,左邊傳來黎明般的歌聲,市民們或是歡呼或是哭泣。」崔允珠在以〈那個月,在廣場相遇的世界〉為題的文章中,感嘆著廣場上的一切,尤其是那些與她同齡的女孩,讓她產生一種共情的感受。

「年輕女性如此不堪地生活,說得再簡白一些,她們都想死,但為什麼會衝鋒在前地湧向廣場?不為了期待明天,而是為了再次聚集在一起的這種心情,究竟是什麼呢?寫這篇文章,就是因為我迫切地想提出這個問題。」

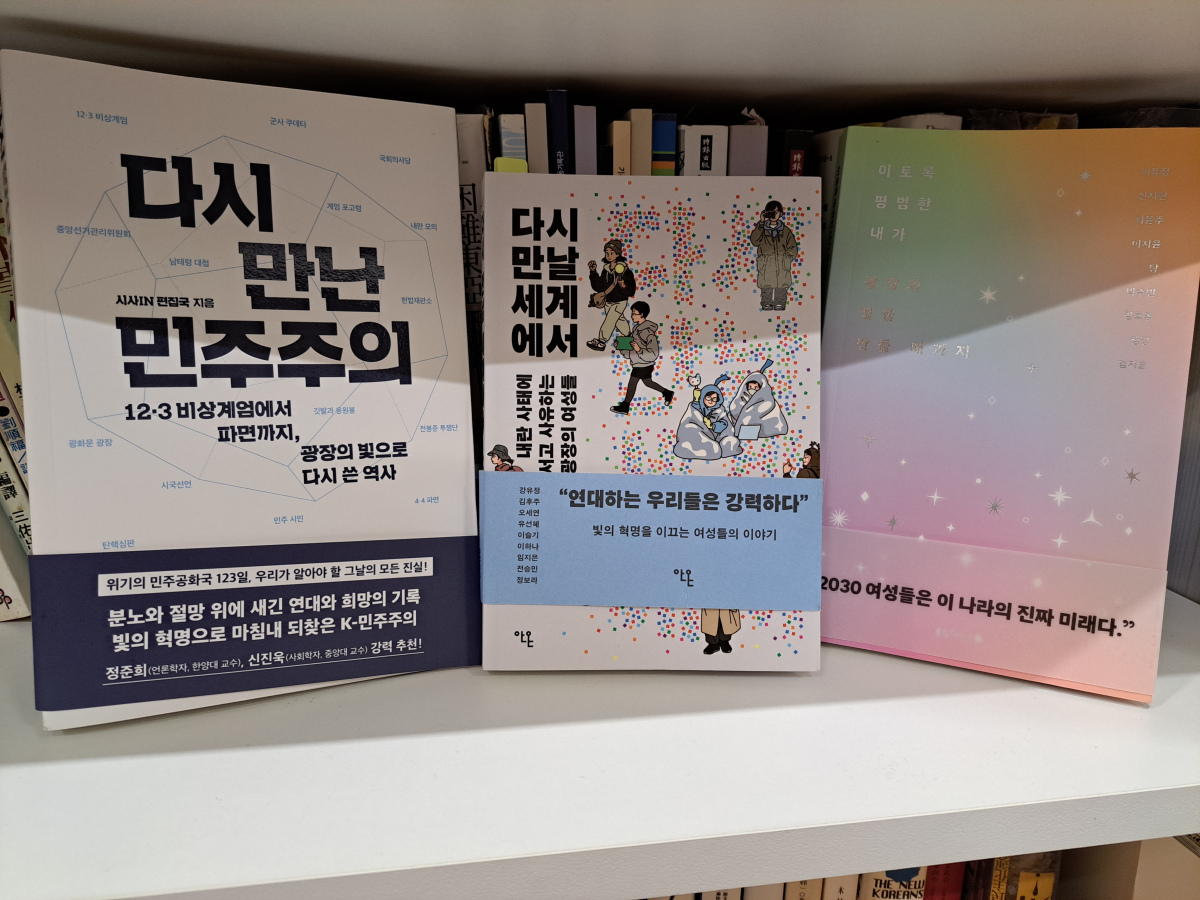

崔允珠的文章收錄在《直到我,一個像我一樣的普通人,創造了廣場之光》(이토록 평범한 내가 광장의 빛을 만들 때까지)一書中。類似這樣集結個人經驗與見證的出版品為數甚多,幾乎成為由尹錫悅戒嚴事件意外衍生的文化產物。戒嚴、內亂和廣場,從2024底開始成為貫穿2025的重要詞彙。

我也因為帶家人到首爾旅行,順道踏進廣場,成為其中一道光。

在成為廣場的光之前,我得經過許多補給帳篷,雙手承接志工熱情遞上的溫暖,像是暖暖包、熱咖啡或是一串魚板。彷彿也交付了能量。

當我終於穿過人群,在舞台找到個空位坐下來時,鄰座趕緊幫我鋪上一張厚紙板,讓我不至於屁股碰地。過程中,也常有不知道從哪裡來的巧克力、甜食傳遞,提供禦寒的熱量。台上則是發言、音樂表演輪番交替。

(阿潑攝影。)

我,一個外國人,頂著零下寒風不知道自己坐在這裡做什麼,但對於能成為鏡頭下的光點——拿著我那刻著彈劾尹錫悅的手燈——又感到興奮榮耀。

不知不覺,我也能跟著哼唱改編自聖誕頌歌《Feliz Navidad》的歌曲:

彈劾是唯一的解決辦法。

尹錫悅必須下台。聖誕快樂。

這是由韓國音樂人白子(Baekja)改變成「彈劾頌歌」的〈彈劾才是解決之道〉(탄핵이 답이다)。

12月3日當天,正在練歌的白子聽聞尹錫悅發佈戒嚴令後,打電話給妻子,妻子當時正準備前往國會議事堂集會,他便也跟去了,「其實,我當時也是這麼想的。說到底,韓國的民主難道就是流血嗎?如果想要流血,就得先去流血。正是抱著這樣的想法,我去了(國會)。」

隔天,白子在國會議事堂前的集會中演唱了這首歌,從此這首旋律就在全國各地的燭光守夜活動中迴盪。

VIDEO

歌手白子在國會議事堂前演唱〈彈劾才是解決之道〉(탄핵이 답이다)

白子的故鄉是全羅南道長興郡,這也是小說家韓江的父親韓勝源的故鄉。1980年,才9歲的白子因為與父母一起住在鄉下,避開災禍。但由於5位兄姊都在光州,在所有消息都被封鎖的情況下,白子的父親便從長興步行3個小時到光州,只為了看看他的孩子們是否還活著。白子因此對戒嚴有著難以言喻的感受,長大後更積極參與民主運動,當然包括此次的示威。

包含白子在內,許多人輪番上台短講,大多表達對於尹錫悅發布戒嚴的震驚和不滿。有個女孩子一上台就哭了,哭著說從自己的父輩就爭取、等待民主,12月3日戒嚴令她驚駭悲痛。她邊說邊哭,最後希望大韓民國能夠繼續堅持民主主義。她的哭聲帶有感染力,全場因此齊喊:「울지 마,울지 마。」(不要哭,不要哭)

「當台灣人好累好辛苦,好拚命。當韓國人好像也是。」這是這晚我心裡浮現的感嘆。

示威活動在朝鮮王朝象徵地的景福宮前,於是,我轉頭看向景福宮的門牆,忍不住想起韓劇《陽光先生》最後一幕:「再見陽光先生,在獨立的祖國再見。」心想:韓國人的祖國獨立了,但他們仍然在面對各種挑戰。

在場群眾很少拿出手機,都專心聆聽台上說話,隨音樂擺動。就算對舞台沒興趣的中老年人也只是靜靜坐著,以自己的肉身來壯大聲勢。晚會結束,群眾也沒有散去,而是整齊一致站了起來(同時迅速拿起了坐墊與垃圾),轉身齊步走——原來接下來是從景福宮開始往鍾路與仁寺洞方向的示威遊行。穿過首爾中心那綿長無止盡的隊伍和口號,竟是2024平安夜的風景。

口號、KPOP音樂未曾停歇,手板和手燈始終高舉。這一天距離「戒嚴結束」已有20天,但國會通過尹錫悅彈劾案令其停職才不過10天。在等待憲法法庭審理前,群眾只能不斷高聲要求:彈劾尹錫悅!

➤在廣場上相會 聖誕節當日,我和N相約見面。前幾天,N因為徹夜參加抗爭活動,染上風寒,原本就體型瘦小的她,被羽絨衣、大圍巾和口罩裹到整個人都看不見。

N解釋,為了提出逮捕尹錫悅的要求,農民們從南部帶著35輛拖拉機和60輛卡車朝位於首爾龍山區漢南洞的總統府而去。但是,他們才剛越過位在京畿道果川市的南台嶺,就被預先設置的警方路障阻擋,只能停留在南台嶺。女性農民金虎珠(김후주)於是透過X(推特)向外請求支援。

這個訊息吸引了上千人趕往南台嶺,絕大多數都是年輕女性,25歲的N也是其中一人。她說自己看到訊息不作他想,立刻搭車趕往現場,與警方對峙了36小時,直到拖拉機順利抵達漢南洞。群眾爆出勝利的歡聲。

隔日韓國各大媒體都以頭版版面報導這場抗爭,《京鄉新聞》更在頭版刊登一篇「20、30世代,女性、殘疾人、青年、農民…… 『我們』正在戰鬥」的報導,提到12月3日戒嚴事件後集會的特徵,也體現在這場「南台嶺之戰」中,「自12月3日起,在汝矣島國會議事堂前和光化門附近舉行的要求尹錫烈辭職的燭光守夜活動,比以往任何時候都更加絢麗多彩」,報導並提到,「走上集會主舞台的人不再是中年、高學歷、非殘疾、異性戀男性」。

《京鄉新聞》頭版新聞截圖。(阿潑提供)

這個抗爭事件,也成為1203戒嚴後重要的印記。「1203非法戒嚴後,隨著緊急狀況的持續,日常生活被破壞,但因為警覺性和憤怒,人們的感性也覺醒起來。」金虎珠在《再次相遇的世界裡:直面並反思內亂的女性》中寫道:「在這過程中,大家因為認識到自己所處的情況,視野反而寬闊起來了,這樣的人來到廣場上,看到農民被公權力不善對待的樣子,引發了跨越界線的共鳴和良知。」

確實如此。1203後,除了彈劾尹錫悅的聲音外,人們無論舉辦集會,或走上廣場,都是探討當前的問題,與弱勢群體的各種處境,並期待一個更尊重他者的未來。

聖誕節那天,N帶我前往韓國民主運動象徵地——首爾明洞天主堂,參加一場身心障礙與反歧視團體舉行的集會,而後,又到明洞附近的街區參加女性與性少數的示威。這本應是親友團聚歡慶的節日,但不論哪個集會場合竟滿滿都是人。

(阿潑攝影。)

「和其他的社會運動相比,這場政治運動沒有特定疆界,讓各種進步議題都能匯流。而且,主要參與者都是年輕女性。」N聳聳肩表示,年輕男性大多投票給尹錫悅所屬的國民力量黨,在這次政治運動中,也被激到往極右翼走。

我點頭回應:「台灣今年因為國會亂象而起的行動,參與者也大多是年輕女性,不過,就是聚焦在政治跟認同,沒有其他枝節議題。」

N說,她發現到台灣運動中也有拿手燈,對於台韓政治運動的同步性很是驚訝。「每次看到外國人來參加這些集會,我都會想:他們知道真正的情況(戒嚴)嗎?」她道出自己的懷疑。

「台灣人一定懂喔。」這時我又感嘆:「你可以想像,已經超過100年了,台韓兩個前日本殖民地的人民都還在爭取民主自治嗎?」

➤等待憲法法庭做出判決 國會彈劾案通過後,接著就是等著憲法法庭審理。等到今年2月25日,憲法法庭最終辯論結束,理應就是審理結果出爐。由於個人規劃,我於3月到首爾待上一個月,順便學習韓語。

較之去年12月盡是支持彈劾尹錫悅的示威集會,此時的韓國民眾已分成兩個陣營,一是要求彈劾尹錫悅,另一個是反對彈劾尹錫悅。前者由在野黨共同民主黨與其他小黨主導,後者由執政黨國民力量黨、極右陣營及教會勢力主導。民調是六比四。要求彈劾尹錫悅一方為多數。

(阿潑攝影。)

儘管彈劾尹錫悅為主流民意,我仍感覺兩股勢力對峙的景況,讓這個社會隱隱藏著一觸即發的對立衝突。

我本以為3月到達首爾時,將萬事落定,一切歸為平常,殊不知,憲法法庭遲遲不宣布結果,這個城市也就焦躁得跟燒到沸點的熱水壺一樣,示威不斷,交通管制的情況也越來越頻繁,甚至還有學校因此停課。

這實在非我所願——誠實地說,最初,我確實是為自己前往首爾的時機,能趕上「歷史性的宣判」而感到興奮。但宣判日期遲遲未定,讓時常前往廣場的我,也變得和韓國人一樣疲累焦躁。

「毫無根據的傳聞蔓延,讓贊成彈劾的一方心生不安與疑惑,也讓反對彈劾的一方氣候漸起,贊成彈劾的一方開始決議抗議,國會議員每日都從汝矣島步行到光化門,從原本是周末有示威活動,增加到平日也有,贊成彈劾與反對彈劾的人分別在光化門、市廳、安國洞一帶形成對峙,緊張來到高潮,讓人擔心西部地方法院的暴力會重演,甚至引發內戰。」法學家韓寅燮在《超越戒嚴與內亂》中的這段文字,也是我的心聲。

「這根本是凌遲。」我在韓文課上跟老師抱怨,溫柔的她,也忍不住朝我嘆口氣:「真的很辛苦。」

➤嘗試理解愛國的不同立場 作為一個外國人,縱使我有自己的立場,但為了更了解韓國社會,即使是我不認同的「反對尹錫悅彈劾」那方,我也會去走走看看。

反彈劾的集會現場有首爾汝矣島、光化門前的世宗大道,還有憲法法院。憲法法院所在的地鐵安國站內不僅展示了韓國獨立運動歷史,還陳列該國數次憲法修正的版本原稿。

(阿潑提供)

每次為了參加反彈劾陣營的集會來到安國站,我都覺得很荒謬:這裡本該是韓國憲政精神的重要地標,如今卻是保守派聚集之所,韓國跟美國國旗齊飄揚,反中海報也四處可見。

「安重根 和金九 會哭喔。」想起韓國獨立運動的幾個重要人物,我忍不住懷疑他們若是看到今日的場景,會有什麼心情?

一個大姊看我拍照,提醒我不要拍到她,並順勢問我來自哪裡?

「台灣。」

「台灣還是中國?」

「台灣。」

「台灣是中國嗎?」

「當然不是。」

「你真的是台灣人嗎?」

「你要看我的護照嗎?」

大姊反覆跟我確認是不是「反中共」立場後,才放心與我侃侃而談,說現在國會作亂,國家危急,又說現在憲法法庭法官左右派各4人,但只要6名有共識,就可以決定結局。而她相信他們會贏。語畢,她往景福宮的方向比:「我們沒有他們人多,但我們是保護總統、保護國家的一方。」

「但你們為什麼反中,為什麼拿美國國旗?」我急急追問。

「因為國會多數黨親中,尹錫悅親美。」大姊答得如此簡單。

(阿潑提供。)

誠實地說,作為外國人,要區分這兩個陣營並不算容易。兩方都有KPOP音樂造勢,雖說彈劾尹錫悅陣營的群眾普遍年輕、女性較多,但反對彈劾的這方,年輕人也不算太少——即使成排的長輩顯得醒目。

在進步派媒體任職記者的K跟我解釋,這些長輩是生長於韓戰期間、戰後威權時期的一代,他們相信韓美同盟,認為是美國幫助韓國人脫離戰爭、發展經濟,他們的敵人是北韓。而這向來也是保守黨的論述:只要消滅北韓,韓國就能和平。

我唯一能夠一眼辨識的,即是保守派集會都是韓美國旗,而另一方則充滿各種旗幟。K表示,進步派過往和威權對抗,重視轉型正義,沒有那麼強的國族主義,因此,集會中只有少數韓國國旗,更多的是各組織團體的旗幟,甚至自己製作代表自己認同的旗幟(例如:在家躺平發展協會)。

(阿潑攝影。)

K很有耐心回答我。但我真的太想了解反彈劾那方的想法了,自己去了一次不夠,又在某個周末,請K陪我前往光化門,看看保守派的集會。

「我真的很討厭這群人,但我嘗試理解。」K雖然同意陪同,但一到現場,還是直嘆氣,指著拿美韓國旗的群眾向我說道,2024年初的台灣總統大選,她到台灣採訪,fixer 帶她到國民黨的場子時,說了一句:「來到這裡我感到不太舒服。」她說,如今帶我來這個保守陣營的場子,終於能夠對fixer那句話感同身受,「我平常不會來的,他們要是知道我工作的媒體,會把我趕出去。」

K出生於1990年代的大邱,此地向來就是保守派的大本營。K的父親也是保守派,與任職於進步派媒體的女兒,有著意識型態上的隔閡。自從尹錫悅宣布戒嚴後,K連家都不回了,以免家庭衝突。

此時恰巧也是台灣從青鳥運動發展到「大罷免」的時期,家戶內世代對立、意識型態衝突的事也時有所聞。我安慰K:「我和父親也是立場各異,難免的。」

台灣「大罷免」的連署行動,也擴散到海外,光在首爾就有多個連署點。只要沒事,我也會去走走看看,和在韓的台灣志工聊聊,問他們怎麼看韓國現在的情勢——尤其台灣社會過於簡化韓國目前對抗的兩個陣營。

他們向我解釋了一些狀況,但仍強調這是韓國人自己的事,外國人不便過問,尤其在韓國的中國人很多,為了避免糾紛,必須沉默小心。但也有人哀嘆自己沒準備足夠的台灣徽章,好讓當地人識別自己。

我未曾配戴凸顯自己國籍身分的標記。當時身上唯一攸關認同的識別物,是一個比小指指節還小的世越號黃絲帶。K見我將黃絲帶掛在包包,忍不住提醒:「不要掛著這個標誌到保守派右翼陣營,會被攻擊。」

「這不是不分黨派的悲劇嗎?」

「對,但韓國立場的劃分現在就是這麼詭異。」

「沒關係,反正我是外國人。」

外國人,不是韓國公民,遑論「愛國」。走在廣場,聽到舞台上的招呼語,在在提醒我是個外人。

招呼語因陣營而異——在支持尹錫悅彈劾的集會,能夠聽到的招呼詞和政要、候選人發表談話時一樣,都是「市民們」(시민 여러분 )。但在反對尹錫悅彈劾的保守派集會,聽到的詞句會是:「愛國的市民們」(애국시민 여러분 )

當K跟我走過右翼集會,聽到我複述「愛國的市民們」(애국시민 여러분)時,忍不住向我碎唸:「我也愛國啊,但不是他們那種愛國。」

➤廣場沒有結束 為期一個月的韓語課結束,就在我準備離開首爾,飛往濟州島參加「濟州四.三」追念儀式時,終於公布憲法法庭即將在4月4日宣判的消息,我也順勢參加在濟州島的示威活動。

比起首爾的場子,濟州島的集會小而精美。音樂和表演不像首爾透過KPOP來吸引人,反而以帶有社會意涵的歌曲和社運歌謠來串場。因濟州四.三而作的《不眠的南島》,在濟州島的示威活動中更是有著重要的角色——畢竟,濟州島是大韓民國建國後,首先受戒嚴令禁制且遭到李承晚政權殘殺的地方。

由於場子不大,因此氣氛顯得溫馨。有別於首爾以「市民」或「愛國的市民」招呼,濟州島的舞台則是以呼喚「廣場上的市民們」(광장 시민 여러분),甚至一一唱名:勞動者、農民、殘障者、性少數者、學生們…… 接著再繼續說話。

或是問:學生們到了嗎?勞動者到了嗎?性少數到了嗎?農民到了嗎? 甚至,有時候還會開玩笑:「尹錫悅的支持者到了嗎?」

我這個外國人,在濟州島的廣場上被接納了。我認為這樣的呼喚,不僅意味著民主主義的展現,也是平等主義的實現。而這也讓我反思:台灣的社會運動呼喚的是什麼呢?

4月4日,濟州島的人們齊聚在市政府前廣場,一起看著憲法法庭法官的宣判,當得知韓國憲法法庭法官一致通過罷免尹錫悅,現場歡聲雷動,大家若不是低頭拭淚,就是互相擁抱痛哭。但他們說,「廣場不會因此停止」。

從去年12月3日在社群媒體上看到尹錫悅宣布戒嚴的震驚,到今年4月4日在韓國的廣場上,與韓國人一起在廣場上等待正義到道來的,這123天,我直接或間接地參與了一段歷史,而這段歷史也以各種書寫和紀錄被保留下來。

《超越戒嚴與內亂:法學權威給韓國與亞洲的12·3戒嚴周年啟示錄》

《與民主再相遇 -從12月3日戒嚴令到解散,廣場之光重寫歷史(다시 만난 민주주의 - 12.3 비상계엄에서 파면까지, 광장의 빛으로 다시 쓴 역사 검색)》

《戒嚴令、內亂與民主:超越戰爭和暴力的時代,極右翼和仇恨(계엄, 내란 그리고 민주주의:전쟁과 폭력, 극우와 혐오의 시대를 넘어)》●

(阿潑攝影。)

未久,媒體揭露,尹錫悅曾指示行政安全部將媒體斷電斷水。無所屬媒體的李瑟琪雖然不用擔心自己的房間這個小小編輯室遭到斷電斷水,但有好一陣子,她感覺自己就像韓江小說《少年來了》中那捱了警察七記耳光的出版人員恩淑一樣,抱著血管充血麻辣辣的臉頰。

未久,媒體揭露,尹錫悅曾指示行政安全部將媒體斷電斷水。無所屬媒體的李瑟琪雖然不用擔心自己的房間這個小小編輯室遭到斷電斷水,但有好一陣子,她感覺自己就像韓江小說《少年來了》中那捱了警察七記耳光的出版人員恩淑一樣,抱著血管充血麻辣辣的臉頰。

報導》戰爭很近,我們一直活在裡面:「戰爭的模樣」講座側記

「世界就是這樣結束的/非以一聲轟天巨響,而是黯然抽泣。」

這句出自詩人T. S. 艾略特的詩句,被小說家內佛.舒特(Nevil Shute)引用於其經典末日小說《世界就是這樣結束的》序言,精準地描繪了某種關於戰爭與終局的集體潛意識:毀滅未必總是伴隨著戲劇性的火光,更多時候,它滲透在我們以為理所當然的日常之中,靜默而致命。

➤我們活在戰爭形塑的世界裡

戰爭從未真正遠離,它不僅存在於史書的記載,更深深嵌入了我們的現代生活結構之中。台大歷史系助理教授韓承樺在演講開場便直言:「我們的確是生活在一個戰爭所塑造的世界裡。」

他指出,我們現今世界的方式、框架、結構、條件和思想文化,其實都與大大小小的戰爭有關。世界上許多邊界或界線是由戰爭所界定的,這包含了國際秩序的界線、國家領土的界線,甚至是政府動員人力的方式。

韓承樺引用社會學者汪宏倫的「戰爭之框」(War Frame)概念,說明戰爭如何成為一種形塑(framing)的力量。戰爭不只是一種破壞的力量,它其實也帶來一些建構的力量或形塑的力量。這種力量定義了國家對戰爭的特定認識,甚至影響戰後如何紀念的記憶問題。

為了讓聽眾更有感,韓承樺舉了極為日常的例子:「Big John」牛仔褲。這個日本品牌的誕生,源於二戰後駐日美軍帶來的舊牛仔褲文化。日本人為了模仿這種服飾,必須進口特殊縫紉機並發展技術,最終形塑了日本的服飾文化。

另一個例子則是我們熟悉的中油與台糖logo下方的「資」字,代表著「資源委員會」,其前身正是蔣介石在1931年九一八事變後,為了備戰而設立的「國防設計委員會」。

韓承樺強調,戰爭研究不應只侷限於戰場上的軍事細節,更應關注「戰爭與社會變遷」。我們必須思考:「戰爭是不是只限於發生在戰場上?或者在戰場以外,它還有很多很深遠跟複雜的影響?」透過這些視角,我們才得以看見戰爭如何在戰火熄滅後,依然在我們的社會制度、經濟結構乃至文化記憶中,留下不可磨滅的痕跡。

➤從抗戰到內戰的政治博弈

將焦點轉向近現代中國,戰爭更是理解政權興衰與國家命運的關鍵鑰匙。韓承樺在演講中提出了一個深刻的觀點:一戰跟二戰是改變既有秩序的機會,賦予中國改變原本的國際跟國內秩序的機會。對於當時的政治領袖而言,「戰爭無疑是國家向國內跟國際間宣誓『我是個什麼樣子的國家』的一個不錯的手段。」

韓承樺詳細剖析蔣介石、毛澤東與汪精衛在面對戰爭時截然不同的策略。對蔣介石而言,抗戰被視為建立統一國家的重要過程。他選擇在上海這個國際性的都市發動淞滬會戰,目的是向全世界宣誓這是場回應日本侵略的戰爭。

然而,長期抗戰與焦土戰略(如花園口決堤)造成了巨大的社會代價,韓承樺提問:「長期抗戰帶來的是全國的團結還是民心的潰散?」 這或許解釋了為何帶領打贏二戰的國民政府,會迅速在內戰中失去政權。

相較之下,毛澤東採取了「幾分應付、幾分抗戰、幾分發展」的策略,固守延安。韓承樺指出,中共在戰後對戰爭有著「選擇性記憶」。在1949年後,毛澤東的統治需要的是革命與階級意識,而非喚醒抗戰記憶。直到1980年代改革開放後,為了凝聚跨越階級的民族認同,召喚戰爭的記憶、譴責日本的罪行才成為重要的工具。

至於被歷史定調為漢奸的汪精衛,韓承樺則提供了「沒有選擇的選擇」之視角。汪精衛對蔣介石的消耗戰感到震驚,認為再打下去中國會滅亡,因此試圖透過和談來達成「求取國家之獨立」。

這段歷史提醒我們,在戰爭的極端環境下,每個抉擇背後都充滿了複雜的政治算計與生存掙扎,而這些歷史經驗至今仍深刻影響著亞洲的地緣政治與兩岸關係。

➤文學映照恐懼,戰爭發生了怎麼辦?

當歷史學家分析過去的政治算計時,文學家則透過想像力預演了未來的恐懼。如果歷史是回望過去,那麼科幻小說與軍事預言則是人類對未來戰爭的焦慮投射。

衛城出版總編輯洪仕翰從「想像」的角度切入,引用科幻小說家娥蘇拉.勒瑰恩(Ursula Kroeber Le Guin)的話:「科幻小說就和所有嚴肅小說一樣,試圖描述實際發生的事,以及人們的作為與感受。」洪仕翰指出,早在二戰爆發前,關於「空襲」的想像就已充斥在文學與軍事論述中。1930年代的人們普遍相信,下一次戰爭將由空襲主導,且會迅速導致社會崩潰。

當時的專家與小說家預測:「空襲一定導致社會陷入混亂、政府垮台、無政府狀態。」這種對「來自天上的毀滅」的恐懼極為具體,甚至導致英國在二戰爆發的第一個月,就有40萬隻寵物因飼主擔心社會崩潰無法飼養而遭撲殺。

然而,歷史事實與這些災難性的預言存在巨大落差。洪仕翰強調:「空襲想像與實際發生有很大落差:政府沒有倒台,社會沒有發生革命。」

戰後的調查甚至發現,儘管盟軍對德國投下了130萬噸炸彈,德國的戰時生產直到1944年依然大幅擴張。這顯示了人類社會的韌性往往超乎想像,也印證了美國官方在1947年的結論:「你無法用空襲的方式摧毀一個國家。」

儘管預言失準,但這種「想像的恐懼」卻隨著科技進步而不斷演化。洪仕翰引用英國前首相麥克米倫(Maurice Harold Macmillan)的名言:「我們在1938年想像的空戰,就像今人對核子戰爭的想像。」

從二戰前的毒氣空襲,到冷戰時期的核子末日,再到今日對飛彈洗地的恐懼,人類對戰爭的想像始終反映著當下的集體焦慮。這些想像作品雖然未必能準確預測未來,但正如洪仕翰所言,它們幫助我們釐清課題,但也提醒我們「永遠該對這些想像抱持懷疑」。

➤對未來感到焦慮怎麼辦?

講座的最後,兩位講者將目光拉回當下的台灣。洪仕翰認為:「我們台灣人其實跟當年二戰的英國人想戰爭的情景滿像的。」面對地緣政治的威脅,今日台灣社會充斥著類似1930年代的焦慮,媒體常預測戰爭爆發後「台灣人應該3天內投降」。然而,歷史告訴我們,戰爭通常不會很快結束,而未來也並非命定。

這種焦慮感也源於戰爭記憶的延續。韓承樺在課堂上曾問學生:「對台灣來說,我們的戰後從什麼時候開始?」得到的回答竟是:「一直都還沒有開始,因為國共一直在內戰的狀態。」這反映了台灣特殊的歷史處境——戰爭的陰影始終存在於日常生活中,無論是關於「抗戰勝利」還是「終戰」的用詞爭議,都顯示了兩種歷史記憶的拉扯和競爭。

面對「過不去的過去」與不確定的未來,歷史能給予我們什麼?洪仕翰表示,閱讀戰爭史給了他一種寬慰,因為看見歷史上的人如何面對類似的情境,讓他能「樂觀期待,不用過度焦慮」。韓承樺則總結道,戰爭確實形塑了我們現在生活的世界,但作為人文學者,「我們希望下一次世界改變,不要再是因為戰爭。」●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量