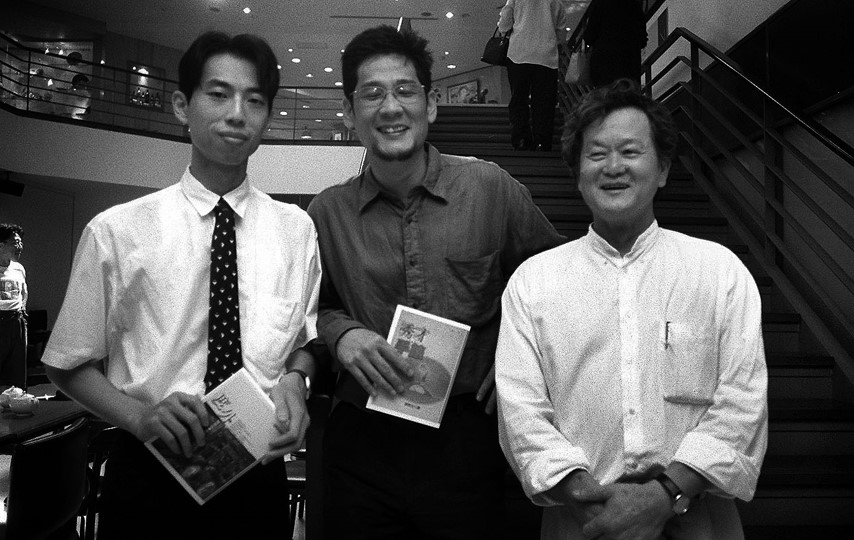

現場》一生都寫不完的謎團,華文推理作家陳浩基《魔蟲人間》新書分享會 feat.冬陽

➤疫情對創作的影響:不想讓作品戛然而止

與台灣推理社群關係親厚的陳浩基,2019及2020年都曾有來台的計畫,後因疫情做罷。本場活動的主持人、台灣推理作家協會理事長冬陽好奇詢問,疫情左右了作家的生活安排,創作方面是否也受影響?陳浩基表示肯定,他說:「新冠讓我覺得生命是有限的,有想做的事情要趕快做、有想寫的東西趕快寫。」

疫情初起時,陳浩基有12篇在《皇冠》雜誌連載中的作品,他思考著萬一寫了8篇,結果中了新冠死掉怎麼辦,所以趕快把12篇寫完。雖然與疫情相關的短篇變多了,但比起對作品內容的影響,疫情改變陳浩基更多的還是創作態度。

冬陽提到,英國謀殺天后克莉絲蒂也曾因為世界大戰帶來的變數,而先將知名角色的完結篇寫起來。對此陳浩基有一些想法:「如果事先定好,比如規劃第六集是最後一集,我會寫不出來。雖然我想好了這個世界的邏輯,但是很多細節是寫作的時候才會慢慢擴大的,會感覺到故事的流向,才知道怎麼做是最好的。」

他舉例:「有一個角色我設定他最後結局死了。但針對他的死法,會再去想是英雄壯烈的死法,或是靜悄悄地死去。例如德國小說《西線無戰爭》,電影和小說有些不同,但是同樣的結局,你能感覺有些地方是不一樣的。」

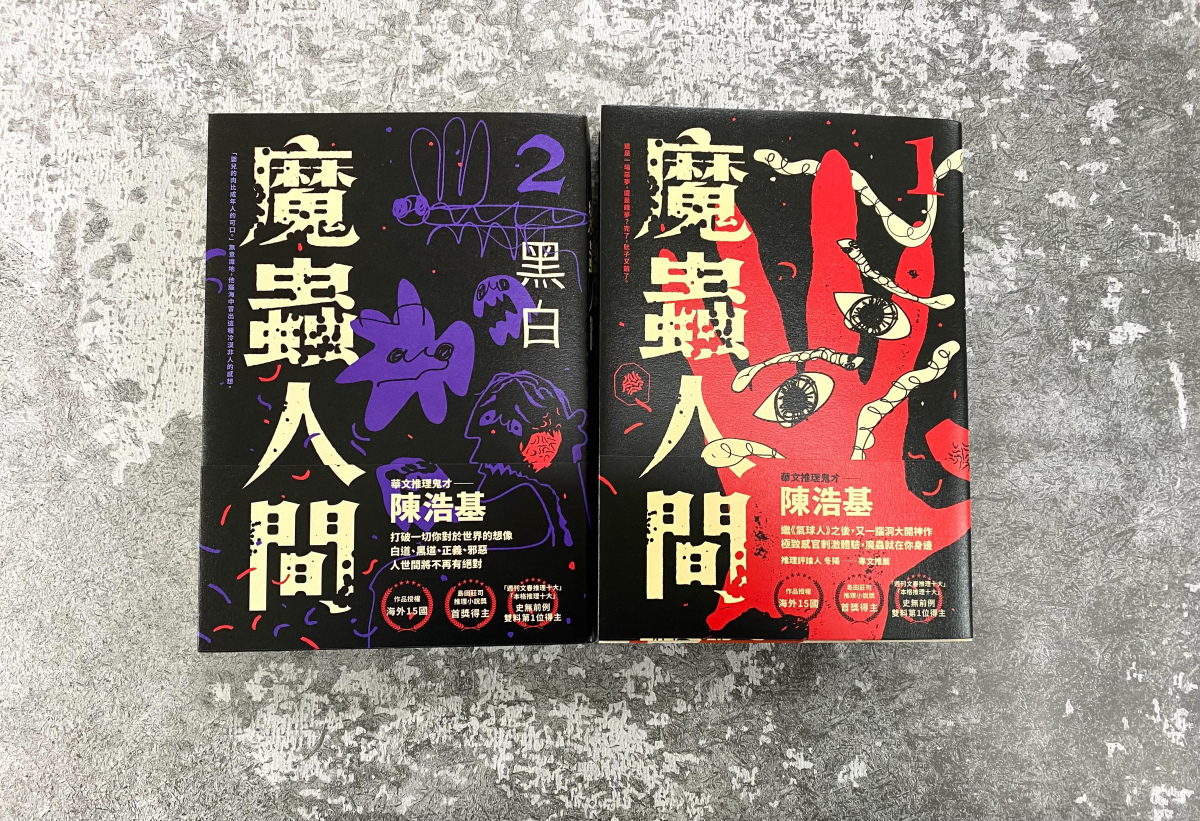

➤《魔蟲人間》好事多磨的再版過程

《魔蟲人間》相隔12年才出現續集,中間難道都沒有出版社洽談嗎?冬陽丟出這個書迷都想了解的問題,陳浩基不好意思地說:「其實2015年台北書展大賞得獎時,奇幻基地就跟我邀稿了。」當時出版社希望重新推出《氣球人》跟《魔蟲人間》,但二書原有的版本都只有5萬字,在台灣很難出版,所以陳浩基決定增加篇幅,沒想到這一加就是拖稿的開始。

雖然對出版社充滿歉意,但對作品非常用心的陳浩基依然有其堅持:「對作家來說,創作小說其實有點像釀酒,需要一些時間慢慢把一個點子寫出來。把一個好想法直接寫出來,跟慢慢想清楚後寫出來的感覺完全不一樣。」

好不容易稿子完成了,陳浩基與編輯卻遇上新的插曲:「續集要叫什麼?」是直接標上一個2,還是另取標題?陳浩基認為標題另取的作法不行,他舉京極夏彥的例子:「《姑獲鳥之夏》、《魍魎之匣》、《狂骨之夢》是系列作,《狂骨之夢》一開始就爆了《魍魎之匣》的雷,好在我有先看《魍魎之匣》。」

如果書名採用不同標題,讀者很可能不小心先讀到續集,結果失去閱讀首集的樂趣。許多推理系列作都有同樣的困擾,首集令人摸不清頭緒的謎團,續集往往開門見山奉上給讀者。陳浩基因此選擇最單純的編序命名法,引導讀者按照順序進入他的推理謎團。

➤文學的「疊加態」現象

《魔蟲人間》除了是推理小說,從封面與文案上也能感受到它的另一個重要元素:「恐怖」。冬陽引用「疊加態」來稱呼這個現象,陳浩基則指出不同類型的文學疊加有其困難度:「比方說科幻推理有科幻跟推理元素,但不一定是這麼簡單把兩個元素放在一起,要先決定誰是主體、誰是點綴。」

「如果是科幻推理小說,科幻只是點綴,把科學、幻想元素放進詭計裡,主體還是推理小說。所以作者可以先把一些科幻要素告訴讀者,比方說火星基地上發生了殺人事件,火星上的太空人如何生存?是不是要像電影《絕地救援》的麥特.戴蒙搭建溫室種馬鈴薯?最後才是怎麼用這些元素做出推理過程。」反過來說,如果是「推理科幻小說」的話,因為主體是科幻小說,就不一定要處理這些前提。

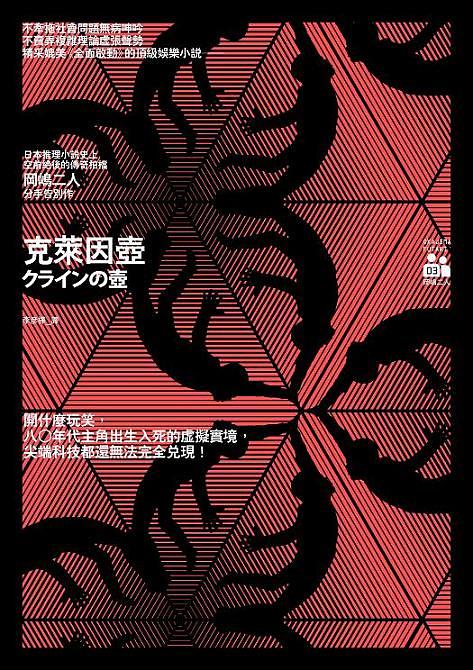

陳浩基接著分享他很喜歡的日本創作組合岡嶋二人:「他們的作品《克萊 因壺》是我非常喜歡但也非常不喜歡的作品。如果把它當作推理小說來看,我很不喜歡,因為它最後的真相沒有解釋清楚,它是一個沒有辦法推理出來的結局。但是如果把它當成科幻小說,我非常非常喜歡。」關鍵就在剛剛提到的類型問題:它究竟是科幻推理小說,還是推理科幻小說?

因壺》是我非常喜歡但也非常不喜歡的作品。如果把它當作推理小說來看,我很不喜歡,因為它最後的真相沒有解釋清楚,它是一個沒有辦法推理出來的結局。但是如果把它當成科幻小說,我非常非常喜歡。」關鍵就在剛剛提到的類型問題:它究竟是科幻推理小說,還是推理科幻小說?

對陳浩基來說,推理主體的小說必須要有唯一解,有留白的開放性結局也可以。「作者(岡嶋二人)應該是在想如果有續集的話,如何留伏筆接續。我覺得如果寫死了,而結局又有兩三個解法的話,我覺得不太好。」

➤經典PK:情節還是人物?

推理小說雖然向來以情節見長,但陳浩基筆下的人物也同樣深受讀者喜愛。在人物設定上,陳浩基表示他會去梳理角色的個性、想法和價值觀。「角色其實是一個人,就像剛出生的寶寶,你可以讓他去做工程師、去做醫生,但這樣不是思考一個人,你只是決定了他的職業。這個人物你得跟他慢慢培養、相處,想像他如果遇到什麼事情,會怎麼改變自己的想法。這都是角色塑造的一些很重要的過程,所以很快很快寫出來不行,會有一點虛。」

陳浩基透漏《魔蟲人間》的後續已經有大致方向,角色會發生什麼也已有草稿,但他仍舊需要慢慢思考,與角色一步步走進書裡。「我覺得這麼多年來,寫了很多小說之後,我感受到很大的改變,就是我越來越重視角色的個性和人物的描寫。」

陳浩基坦承推理小說的人物的確相對不重要,很多人都說推理小說顧好「詭計」即可,但他分享莫里斯(《香江神探福邇,字摩斯》作者)的觀察:因為中國推理書迷非常「硬核」(hard core),特別重視詭計,所以在中國出推理小說,詭計的安排最重要;相反的,台灣跟香港讀者甚至不見得是因為「推理」而去翻開一本推理小說,所以其他方面也需要平衡發展。

➤陳浩基做為一個品牌

現今的出版與文學界都習慣將類型的標籤貼在作家身後,對此冬陽代表現場讀者向陳浩基告白:「我覺得你的名字已經成為一種品牌了——我不是在看陳浩基寫的類型,而是在看陳浩基的小說。」

隨著台下響起的一陣掌聲,陳浩基以傳奇搖滾樂團齊柏林飛船的第四張專輯《Led Zeppelin IV》的故事來作回應。當年這張專輯發售時,沒有標題,沒有人知道那是齊柏林飛船的專輯,但它依然大賣:「如果有一天,我不用記錄名字,出了一本書也很多人說好看、喜歡看,我就覺得這是一個最好的結果。」

活動尾聲,現場書迷除了提問有關情節與角色的安排,也出現好奇作家創作日常與未來寫作方向的問題。冬陽不禁延伸一問:「現在你有多少作品在(平板)裡面?有多少部還沒發表?」陳浩基給了一個能令讀者開心一輩子的答案:「寫不完的,一生也寫不完。」●

|

|

|

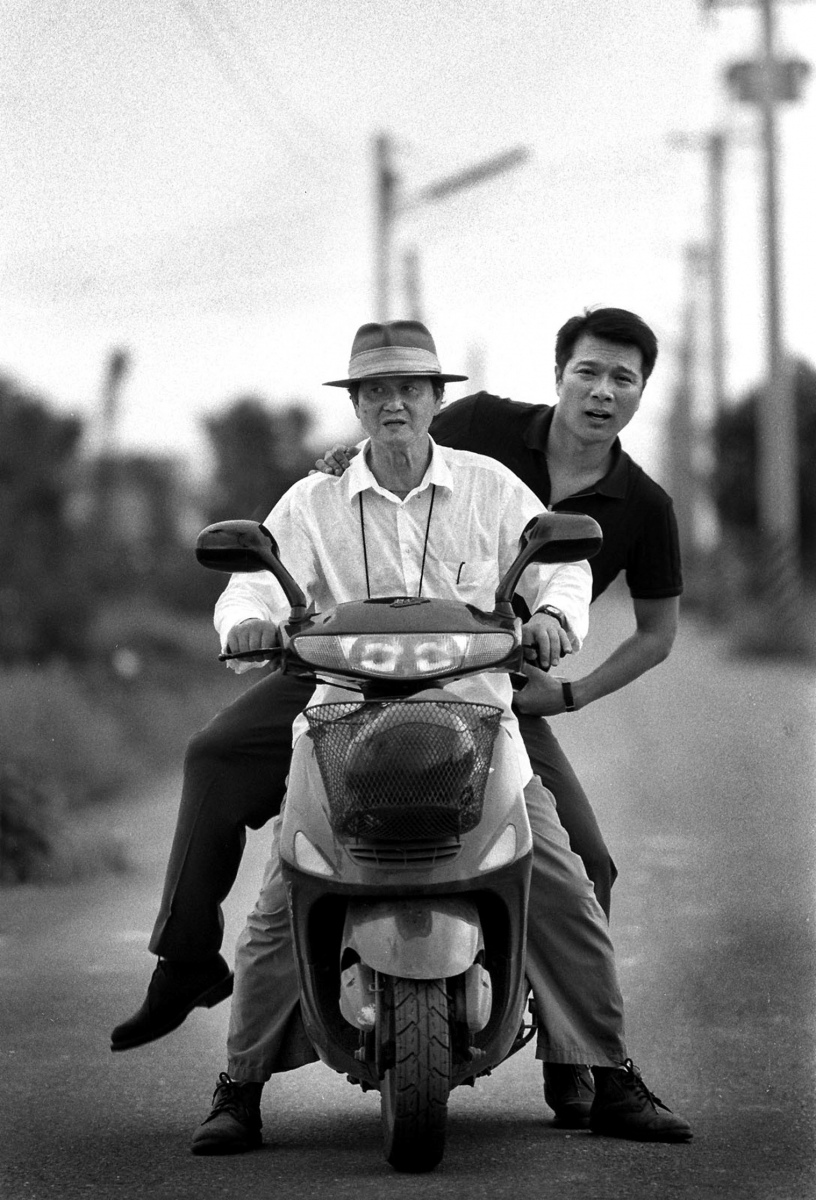

作者簡介:陳浩基 香港中文大學計算機科學系畢業,台灣推理作家協會海外成員。2008年以童話推理作品〈傑克魔豆殺人事件〉入圍第六屆「台灣推理作家協會徵文獎」決選,翌年又以續作〈藍鬍子的密室〉及犯罪推理作品〈窺伺藍色的藍〉同時入圍第七屆「台灣推理作家協會徵文獎」決選,並以〈藍鬍子的密室〉贏得首獎。之後,以推理小說《合理推論》獲得「可米瑞智百萬電影小說獎」第三名,以科幻短篇〈時間就是金錢〉獲得第十屆「倪匡科幻獎」三獎。2011年,他再以《遺忘.刑警》榮獲第二屆「島田莊司推理小說獎」首獎。 他的長篇作品《13.67》(2014年)不但榮獲2015年台北國際書展大獎、誠品書店閱讀職人大賞、第一屆香港文學季推薦獎,更售出美、英、法、加、義、荷、德、韓、日、泰、越等十多國版權以及電影與電視劇版權。本書同時獲得2017年度日本「週刊文春推理Best 10(海外部門)」及「本格推理Best 10(海外部門)」兩大推理排行榜冠軍,為首次有亞洲作品上榜,另外亦獲得2018年本屋大賞翻譯部門第二名、第六回翻譯推理讀者賞第一名及第六回Booklog大賞海外小說部門大賞。 2017年出版以網上欺凌、社交網絡、黑客及復仇為主題的推理小說《網內人》,該作售出韓、日、越、美、英、德、西、俄及印尼等多國版權。2020年,短篇〈隱身的X〉(收錄於個人短篇集《第歐根尼變奏曲》)獲香港劇團劇場空間改編成舞台劇,備受好評。著有《S.T.E.P.》(與寵物先生合著)、《闇黑密使》(與高普合著)、《倖存者》、《魔蟲人間》、《大魔法搜查線》、《山羊獰笑的剎那》、《筷:怪談競演奇物語》(與三津田信三、薛西斯、夜透紫及瀟湘神合著)、《氣球人》、《魔笛:童話推理事件簿》、短篇集《第歐根尼變奏曲》,另參與《島田荘司選 日華ミステリーアンソロジー》、《孤絕之島》、《故事的那時此刻(台灣推理作家協會徵文獎首獎得主作品集)》及香港推理作家短篇合集《偵探冰室》系列等等。最新作品為《魔蟲人間2:黑白》,以及在《皇冠雜誌》定期刊載的獨立短篇《12》。 相關著作:《魔蟲人間1》《魔蟲人間2‧黑白》《氣球人》《氣球人(限量作者親筆簽名版)》 |

魔蟲人間套書(1&2)

魔蟲人間套書(1&2)

童書評》一樣?不一樣?童嘉《想要不一樣》

在小大繪本館草創初期,童嘉曾帶著她的圖畫來和我們一群故事媽媽分享,那時候她因為陪伴母親去社區大學上手製繪本課程,因而對創作繪本產生了莫大的興趣。不久之後,她又帶著作品《想要不一樣》在繪本館舉辦了小型發表會,我們見證了這位非典型家庭主婦斜槓人生的「出道」歷程,而且看到她從此以後堅毅的走在創作之路,腳步未曾停歇。

20多年來,童嘉已經出版了30多本書,正是因為以《想要不一樣》為原點,童嘉才會從內心激發出如此巨大的創作能量吧!身負母職,在育兒和理家之外,在繁瑣例行的日常中,除了被賦予的責任,有沒有可能再創造一個屬於自我的空間呢?「我畫故我在」,她在搶來的時間裡,用畫圖和說故事展現了「媽媽的多重宇宙」。

童嘉曾舉辦過主題為「換個角度看世界」的原畫展,《想要不一樣》就是她轉換視角、發揮奇思妙想的換位思考。她曾經說過:「很多靈感只是來自妳我身邊的人事物,多加一點發想,一點點趣味而已。」許多事物在看似平靜無波的表面之下,其實處處都隱藏著微妙的變化,端賴我們是否能用心體察。

「想要不一樣的心情,大家都有過。」這本書開門見山的第一段話,就抓住了所有人普同又幽微的情緒,簡潔的文字不斷對「自我的定位」提出探問,凸顯現實的重量,但幽默又荒謬的圖像語言,卻超乎現實之外,彷彿為沉重的壓力找到了一個出口。時而互補、時而矛盾的文與圖,不僅為讀者帶來閱讀的驚喜,也像是人類處境的隱喻,更激發了讀者反思自我的力量。

日本詩人鴨長明在他的隨筆《方丈記》裡說到:「若從世俗,則身心窘困……若遵從世間規定,又會被束縛所苦。」人心的兩難在於既渴望能被群體接納和肯定,又希望保有自己的獨特性,在社會追求安定的目標下,為了維持人際關係的和諧,「在團體裡面要盡量和別人一樣」,為什麼只是個性的顯現,卻經常會和狂妄或不合群連結,而被視為與惡相近的異類呢?

生命裡總會出現某些時刻,讓人不禁由心底發出「我要不一樣」的無聲吶喊,作者在全書結尾拋出最後一個終極的問題:「你也想要不一樣嗎?」童嘉在圖畫書中精煉出人生的面相,直指人性核心的哲學議題,儘管現實中有種種規定和限制,但無論是大人還是小孩,生而為人都要好好思索:一樣?還是不一樣?而童嘉自己,已經用豐沛的創造力,證明了她的不一樣。●

作者:童嘉

出版:遠流出版

定價:380元

【內容簡介➤】

作者簡介:童嘉

本名童嘉瑩,臺北人,按部就班的唸完懷恩幼稚園、銘傳國小、和平國中、中山女高、臺大社會系後,按部就班的工作、結婚、生小孩,其後為陪伴小孩成長成為全職家庭主婦至今,2000年因偶然的機會開始繪本創作,至今已出版35本繪本、圖文作品與橋樑書等,每天過著忙碌的生活,並且利用所有的時間空檔從事創作。近年更身兼閱讀推廣者與繪本創作講師,奔波於城鄉各地,為小孩大人說故事,並分享創作經驗。

◎童嘉作品在遠流

《想要不一樣》《我怎麼沒看見》《圖書館的秘密》《不老才奇怪!》《嗨!》

小胖貓系列(全7冊)《一定要選一個!》《我只醒來一點點》《外星人來的時候要保持鎮定》《不要一直比啦!》《今天真倒楣,但也很幸運!》《真是天才!》《豬跟豬說嘓嘓》

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量