書店觀察》走過台灣書店30年,接下來的路在哪?資深書店人的回望

1991年我踏入書店這一行時,並不知道20世紀的最後10年,原來是台灣實體書店最後的黃金十年。

➤台灣實體書店最後的黃金十年

90年代社會解放,經濟持續成長,台灣在20世紀最後十年爆發強大的生命力,積極補回過去半世紀的失落,也努力拉近與當代世界的距離:解嚴後開始補課長年被忽視與壓抑的學科與議題:台灣研究、本土認同、女性主義、同性戀、生態保育;政治上探索與還原真相、開放媒體、教育改革;而資訊科技十倍速發展,電腦軟硬體升級、多媒體閱讀也初試聲啼。

每一個時代的書店創新,都成為下一世代的標配。1989年「誠品書店」成立,此後十多年重新定義了台灣書店的內涵與風貌。

90年代的書店,乾淨寬敞明亮已是基本條件,對書的詮釋、靜態圖書的動態延伸,走出過往圖書的疆界,則是誠品書店新的探索。圖書之外,活動、講座、說書、朗讀詩、表演、策展、封街閱讀嘉年華……一切能想得到的藝文活動都盡可能導入書店場域,延伸書店的可能性與趣味。

90年代是求知若渴的閱讀美好年代,出版社大量翻譯國外當代人文文學名作,書店引進歐美日本重量級經典文庫。深度閱讀的同時,探索美好生活的生活風格書、自然野趣書目,也泉湧般進入書市。結合美育的兒童繪本興起,過去童書成套的直銷模式告一段落,單本販售更考驗家長的選書能力和書店工作者的專業推薦力,大家努力向學。

台灣每年出版的新書,從1990年的16,516種,提升到1999年的30,871種。1994年終止販賣無版權書籍的「612大限」,激勵圖書業者以合法方式出版更多好書與好賣的書。

連鎖書店的積極展店,逐步侵蝕城鄉小鎮傳統書店的市場,重慶南路書街緩步走向繁華盡頭,翻印圖書已不可行;教科書鬆綁,競爭者眾;第一代傳統出版人淡出書市。大型連鎖書店與專業書店在書街經營,老字號書店僅在考用參考書上維持領先地位,仍是備考學子必訪之地。重慶南路書街自80年代以來實體書店典範轉移,現代化連鎖與大型人文書店,取代了大大小小的傳統書店。

1996年,台灣出版產值約五、六百億台幣(註),當年的優質人文知識書,只要編輯、行銷、業務和通路同心合作,賣上一萬本不是奇蹟。1999年,誠品敦南店24小時營業,賣場坪效達每坪8萬元,擠進全球書店前段班,敦南二樓500坪空間,月營收4,000萬元。那是一個只要誠心勤奮賣書就能叫好叫座,也能獲利生存的實體書店黃金年代。

(若要問誠品不是賠了十多年嗎?主要是快速展店,衝經濟規模,賺錢的總店與店面仍無力滋養一眾新生弟妹。)

獲利同樣發生在90年代創立的獨立書店,譬如東海書苑(1995)、闊葉林(1997)、洪雅書局(1999)。此外,主題書店紛紛湧現,包括:台灣e店(1993)、女書店(1994)、第一家同性議題的晶晶書庫(1999)、位於恆春的春成書店(1999 - 2015)、天母書廬(1999 - 2017)。

90年代也是撥接上網、大學BBS流行的網路萌發期。多媒體光碟曾帶給人期望,以為是新的閱讀革命。1994年遠流成立「電子書工作室」,美國亞馬遜也創立於同一年,博客來成立於1995年(張天立以500萬創辦)。2000年3月10日網路泡沫吹破,不到一年,2001年已完全恢復,精實後的網路發展飛速,帶來真正的閱讀革命。台灣圖書通路的典範轉移,在21世紀第一個十年即完成。

➤21世紀 數位時代的書店通路演變

2000年,「誠品全球網路」成立,與其說是一家線上書店,更是一份優質線上閱讀誌。網站編輯悉心撰寫書介,但網站的平台服務、物流系統未跟上優異的商品建置,經常成為其他網路書店的導購。

同年,統一企業以一億元取得50.025%股份入主博客來,解決了「最後一哩」運送問題,所有商品都可在7-11超商取貨,博客來滑行結束,正式啟航。

2003年之後,金石堂網路書店雖和博客來並列台灣網路書店雙雄,但有實體書店包袱的金石堂,無法像單純線上的博客來以本本新書79折(2008年起成常態)、每日一書66折(2003年起),以及各式書展優惠折扣和便捷高效的物流吸引讀者,雙方距離逐漸拉開。

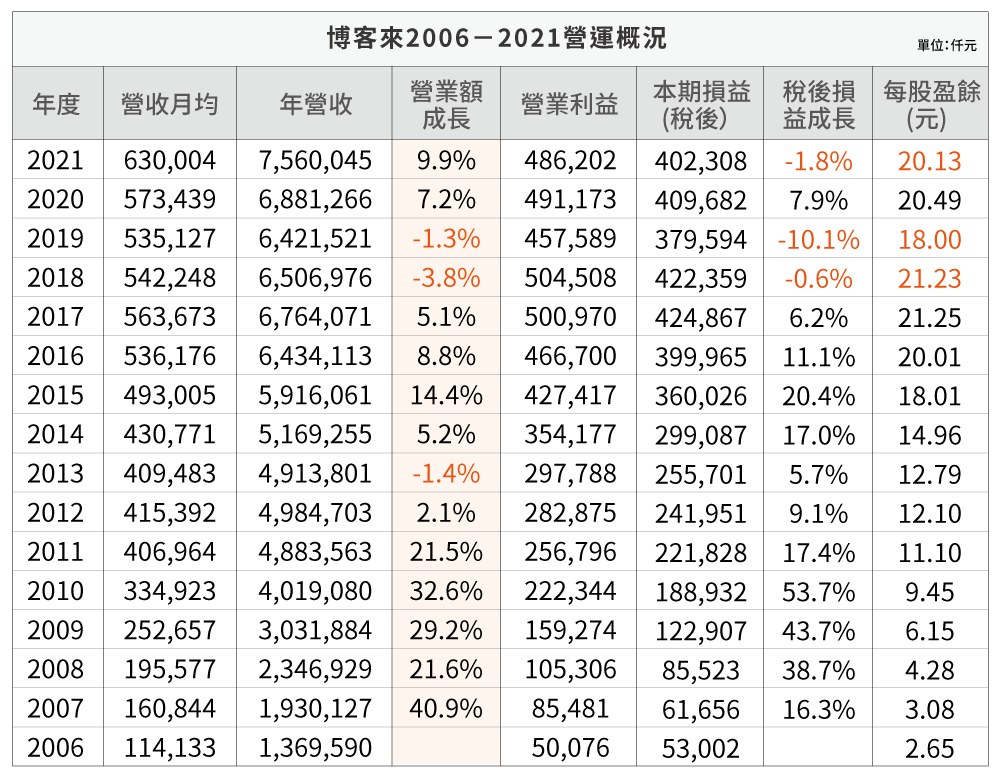

2010年,博客來營收達40億,以圖書銷售冊數來計,正式超越實體龍頭的誠品書店,成為台灣第一大圖書通路,達成數位新世紀實體虛擬通路的典範轉移。自此,博客來業績一路前奔,10年後年營收約70億(2020)。

➤通路的競爭與消長,改變了書市運作的遊戲規則

2001年納莉颱風淹水,影響上百家書店受災,營運41年的新學友損失慘重,經營權轉換,10年後結業。誠品書店財務週轉不靈,首次延票。

2002年台灣曇花一現冒出「69元書店」,賤售出版過剩書目和通路退書。

2003年遭逢SARS疫情,通路再受打擊,東方出版社關閉書店門市,光復書局爆發財務危機。同年金石堂和數十家出版社簽訂寄賣備忘錄,從月結交易制,到寄售(銷結)交易制,以減輕庫存成本與資金壓力。

2005年底,誠品開設台灣最大書店「誠品信義店」,正面迎戰2004年來台開業的Page One書店(葉壹堂)。

事後回顧,實體書店在因應網路發展和網路書店的威脅上,反應過慢也過於自信。過去的成功方程式未必能應對未來,Page One結束於2015年是時代的必然,中文書的經營難以和誠品抗衡,網購已然興起,再齊備又吃資金(本本買斷)的外文圖書,也無法抵擋外文閱讀蛋黃讀者直接從美國Amazon下單。(彼時江湖傳唱,每月Amazon到台灣幾個幾個貨櫃的書。)

2007年,第三大經銷商凌域國際公司跳票,與金石堂互相指控帳款問題,出版社、經銷商與書店通路的供銷失衡問題浮上檯面。同年,誠品書店以寄售制和進貨降折的訴求,展開跟中上游的談判。博客來因折扣促銷年年壯大,書市價格已被錨定在新書79折與每日一書66折。

營收仍低於誠品的博客來,早年因「特販通路」身分拿到較誠品低5 - 10%的進貨折扣,這在商業談判上給予誠品重新議價的極大空間。另一競業者金石堂早在4年前談妥寄售,而位居龍頭、虧損十多年的誠品,怎甘於為了「書業模範生」的虛名(註),而不爭取更公平的商業條件。

2022年的此刻回首檢視,It’s not personal. It’s business!

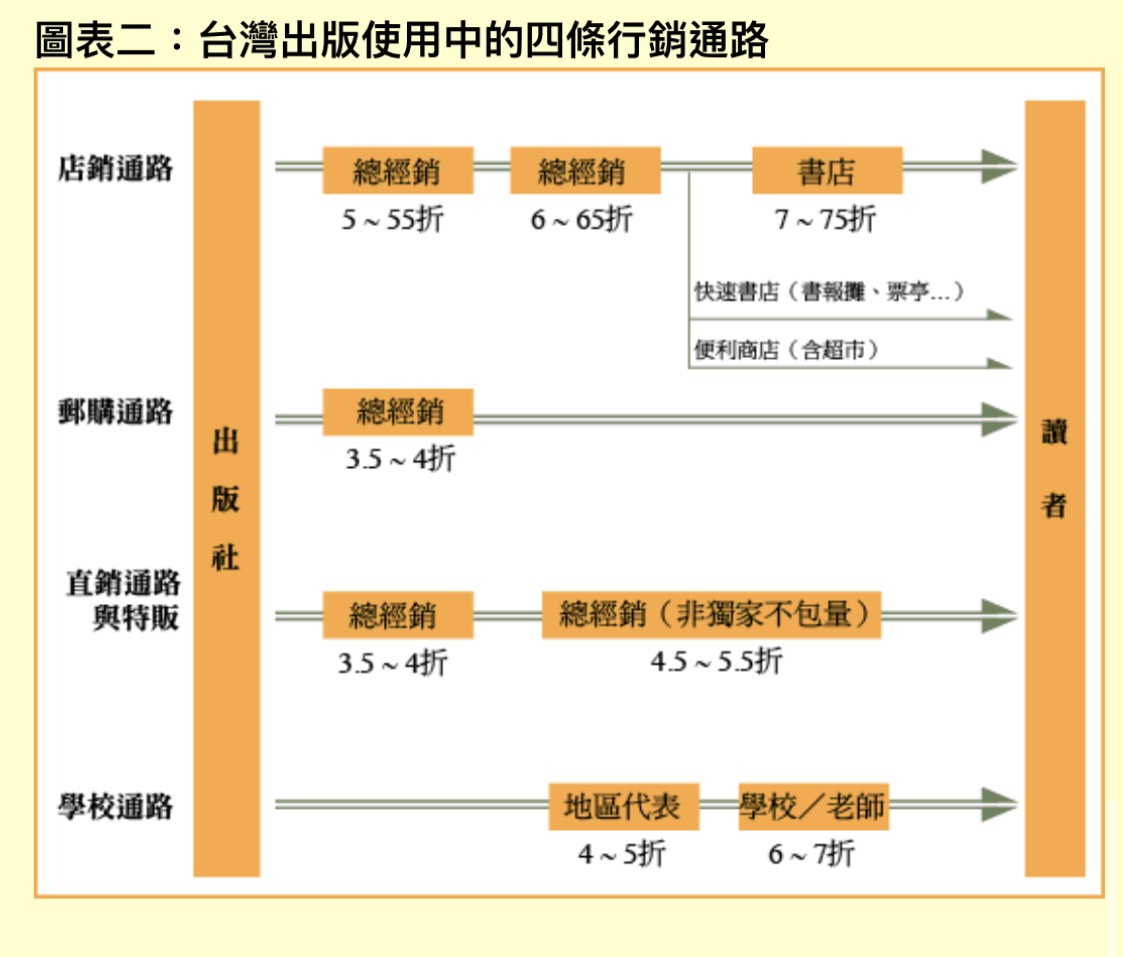

下圖取自1990年遠流出版公司董事長王榮文的演講,說明台灣當年4條不同行銷通路的折扣狀態。(現今已未必適用了)。

以此為鏡,如今當電商momo再壯大,怎麼可能不重新跟上中游談判、爭取如博客來的折扣呢?圖書產業是文化也是商業,當銷售越集中在大通路,通路為王的局面愈加牢不可破,再無回頭路,除非閱讀新載體與新平台的典範轉移再次出現。

➤2001年後的圖書市場萎縮,終至腰斬

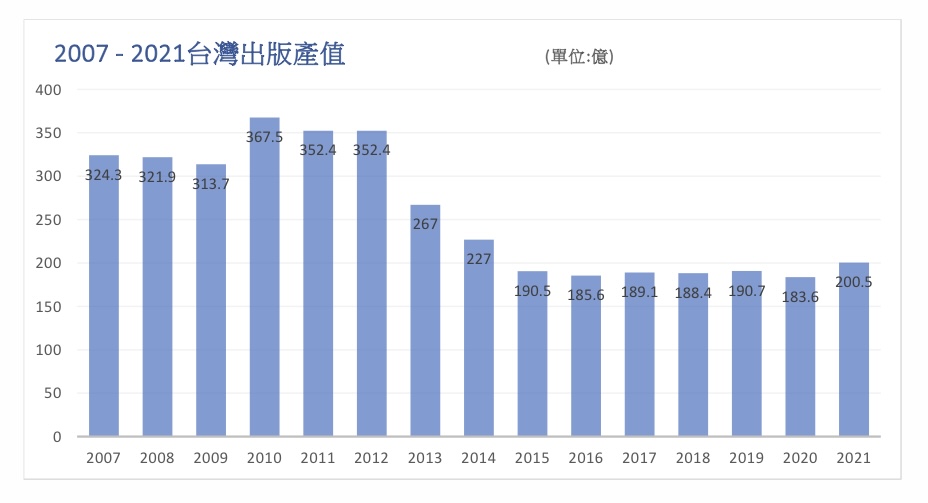

無論通路生態如何演變,台灣出版經歷90年代的爆發期之後,經濟成長放緩,網路豐富多元的內容奪走讀者目光與時間,圖書市場開始跌入銷售低潮,持續不振。台灣圖書出版產值統計迄今尚未建立統一的計算標準,我們可以透過學者劉燕儷、邱重銘2009年論文中的數據,一窺世紀之交,出版產值衰退的概況。

*1998、99年資料來自徐開慶〈彈指十年流變多-台灣出版的兩極化現象〉(郝明義等編《東亞四地-書的新文化》,網路與書,2004)

台灣的出版產值從90年代約莫500、600億逐漸萎縮,市場的餅變小,通路生態的變化充其量只是彼此搶奪一個日漸縮小的市場,只有競業,全無競合。

千禧年過後,在時代趨勢與價格優勢下,網路書店持續雙位數、倍數的成長;連鎖書店的獲利則越加困難,逐漸縮減店數、轉換店型,或以百貨商場複合型態經營;傳統書店無招架之力,陸續結業隕落;區域經銷商漸次退出圖書市場,書業行銷通路結構持續變化中。

時代勇猛前行,2007年iPhone橫空出世,2010年iPad登場,2014年4G網路推出,開台20個月普及率已達62.3%。台灣人行動數據每月平均用量,2021年已達26GB,吃到飽方案讓台灣使用量為世界平均值11.4GB的兩倍以上。掛網時間與讀書成反比,台灣閱讀生態持續劣化。下表為2007年~2021年台灣圖書出版銷售額,與數位發展的上升趨勢呈逆向萎縮。

➤獨立書店的興起與進化

自1990年起,青年返鄉有三波不同的特質與模式(註):第一波在解嚴後的90年代,社區營造興起,返鄉重新認識鄉土,參與地方事務,核心關懷在建立地方認同感與光榮感,是自我價值的追求與實踐。

90年代開設的獨立書店帶有相似的理想色彩,主題式經營,藉由書店凝聚專業社群,共同關懷特定議題。或者,愛讀書的店主透過書店經營,滿足自己的讀書需求也分享閱讀。第一波獨立書店的選書基本在萬冊以上,一如歐美多數的街角小書店。

青年返鄉的第二波浪潮在2000年後興起。921大地震摧毀不少家園,政府以多元就業方案召喚青年返鄉,投入地方建設,著名的有農委會的「飄鳥計畫」(2006)、「農村再生計畫」(2008)。書店業中,東勢的哈佛書店(2000)、斗六田納西書店(2000)等,皆是在地陪伴、社區服務的地方閱讀之友。

2005年溫羅汀(溫州街、羅斯福路、汀州街)文化行動聯盟成立,聯盟的臉書官網上這麼描述:

「溫羅汀」是華文世界少見高密度書店,自始即訴求小眾精神蓬勃的大學城。我們認為,一座城市不曾因同質與標準化發展的擴張而偉大,但常因一些個人或團體拒被收編的堅持才顯獨特。台北無力追求如上海北京一般的大規模開發榮景,但溫羅汀的街巷經驗,積累出其他華文城市無法取代的人文層。而這文化厚度,其實,才真正揭露了一座城市之精彩。多年來,許多的獨立書店駐紮在這,在溫羅汀這塊沃土上孕育了多元文化、性別友善的空間和兼容並蓄的聲音,才有「溫羅汀獨立書店聯盟」的成立。

溫羅汀聯盟舉辦過露天書展、行動劇、圖書裝置藝術展,引發大眾對台大公館商圈的興趣,藉由閱讀的立體化、行動化,活絡書店與商圈,創造商機。

網路書店崛起、實體經營益發困難的新世紀第一個十年,第二代獨立書店興起,包括小小書房(2006)、有河書店(2006)、花蓮的凱風卡瑪兒童書店(2006-2013)等,他們的出現打響了「獨立書店」這個名稱。店主們善用網路平台,店小聲量大,文化傳播力強,閱讀主張鮮明,關懷社會議題。

在2006、07年台灣圖書市場遭遇50年來最慘澹的時代氛圍中,第二代獨立書店的誕生,顯得既勇敢又耀眼。

2008年,網路書店與大型連鎖書店環伺,低折扣已成網路書店標配,單一小書店則相對資源薄弱。小小書房發起「集書人文化事業有限公司」,全台8家書店集資成立公司,作為小型出版社鋪貨的窗口,好讓得不到網路書店與連鎖大通路重視的書本,可以一次鋪到8家獨立書店。集書公司後來雖因執行上有其盲點與困難而告終,但這是獨立書店首度全台串連,留給後續相似組織寶貴經驗。

2010年之後的第三波青年返鄉,基本由學運、社運青年轉入地方扎根,為在地文化拓展出新價值和新特色。

2012年,文建會升格為文化部,龍應台任職部長期間,在小小書房舉行「文化國是論壇」,以獨立書店經營為主題,規劃補助計畫。官民合作,獨立書店聲量陡升,開書店成為不少文藝青年的夢想,社會形象清新。

2013年,為鼓勵青年返鄉開店,讓書店成為社區微型文化中心,文化部推出「第一桶金的獨立書店圓夢計畫」輔導措施,帶動了第三波獨立書店開店潮。

新世代的獨立書店主有別於第一、第二代,在他們踏入書店行業時,市場已然蕭條,開書店難以營利,必須兼賣其他商品或斜槓接案兼差養活自己與書店。此階段開設的書店也趨向微型,數百本、一兩千本書就可開業,資金少,風險有限。自此,獨立書店的開開關關,逐夢、圓夢或夢醒成為常態,爾雅出版社隱地先生稱之為「書的遊樂場」(註)。

同樣在2013年,「台灣獨立書店文化協會」成立,由政府政策補助,全台舉辦巡迴講座,參加國際書展,串連全台獨立書店,提供服務也共同發聲。

2014年,為了解決小書店因訂量少不符物流成本、書店經營不穩定,經銷商未必支持與出貨的困擾,「友善書業合作社」成立,政府每年政策補助200萬元,貼補運作上的虧損(量少店家多,經濟效益低,是服務性質組織)。

根據今(2022)年3月文策院發佈的《台灣獨立書店產業營運數據分析報告》,友善書業社員從成立後首年的83位,成長到2021年258位。截至2022年11月,最新數據為262位社員,社員書店共216家。

友善書業合作社的成立,大大降低開店門檻,甚至無門檻。有個十幾、幾十萬資金,跟友善書業進書,即可開張營業。開店容易,活下來才是真功夫,書店的行業專業,多半在開店後摸索學習,是謂「生了孩子才開始學做父母」。

時代快速轉變,昔日的書店專業知識未必能因應未來,新手開店易陣亡,但也可能以新思維開新象創新局。這個時代書店的開與關,無需悲情,無需抱怨,自己的抉擇自己擔責,面對巨變的艱難,書業歡迎、也包容更多新的可能與實驗。

➤網路書店的強者之爭vs實體書店的價值發現

2017年底,台灣電商龍頭富邦媒體momo開始經營圖書,作法有如中國京東網站,以全客層的圖書為行銷引流工具,從最初月營收數百萬,3年後劍指月營收上億。這是台灣網路書店發展20年來,未見過的績效。

國外電商通路,大者恆大,弱者淘汰,Amazon從1995年線上售書每週銷售2萬美金起,到2021年全網站年營收4698億美元。台灣線上銷售則從龍頭Yahoo稱霸,到PC home取而代之,再到現在的第一大momo,後來者不斷超越前人,難說momo未來無法超越前兩大台灣圖書通路。

momo圖書這5年的發展採取低折扣策略,價格錨定66折,節慶促銷期間發送58折券,刷富邦momo卡再回饋5%,讀者等於用55折到62折的經銷批發價購得單本書籍,徹徹底底顛覆讀者的價格認知。書市規模十年來腰斬一半,momo自行吸收折扣損失,出版商樂得自家圖書多銷,一如早期博客來的新書79折、每日一書66折,某些書目可衝出數千數百本銷量,出版人嚐到甜頭,網路書店賺到利潤,皆大歡喜。

遭到破壞的是讀者的圖書價格認知,影響深遠。

經常性的折扣是再也回不去的,出版社唯有抬高書價因應,此舉進而影響了讀者購書意願,非折扣不買。提供低折扣的通路持續茁壯,壓抑了其他書店通路的發展,形成幾大通路壟斷書市,造就通路為王的局面。

博客來2021年全網站75億營收,若如大雁出版集團蘇拾平先生所言(註),博客來的圖書佔比約6成,就是45億,佔2021年台灣出版產值200億的22.5%(若扣掉博客來的外文書、簡體書等,估計約20%上下)。第二大書店通路誠品和第三大momo的圖書營收加總,未必大於此數,可以預見幾大線上通路未來幾年搶佔份額的廝殺不會歇止。

另一方面,蝦皮的散戶賣家越見茁壯,各家提供的用戶體驗若無太大差異,拼的還是折扣、物流效率。書業的餅如未做大,任何通路的成長只是營收重新分派,對於台灣整體閱讀的提升談不上有助益,甚至推助了價格的虛高以因應競價廝殺的低折扣,排擠掉有益推廣閱讀的通路與獨立書店。

相較於各大網書的營收,擁有200多家社員書店的友善書業合作社,又是怎樣的業績表現?據文策院2022年的報告,友善書業2020年銷售給各家書店的年營收是4035萬,假設以7折批出,全數賣出來計,200多家獨立書店的銷貨總營收為4035 ÷ 0.7 = 5764萬。這個數字不包括幾家未從友善進書的知名書店,如:小小書房、邊譜等。

即便雙倍、三倍計入,台灣獨立書店銷售總和一年約1 - 2億元,約僅佔200億圖書市場的1%吧。

如此微小的比例,從銷售面說,讓人驚訝!但若從200家書店在社群媒體上推薦書、分享書,為推廣閱讀所做的努力來評估,對書市的貢獻絕不亞於數十億的網路書店。

以美國Simon&Schuster公開的圖書批發折扣看,大小書店一視同仁,或有特殊狀況,進書折扣差異5 - 10%,但不至於發生網路書店賣6折,小書店進書7折的奇景。

台灣小書店7折進書,網路書店或大型連鎖則低至5 – 55折,能玩折扣促銷搶市場的空間自然出來。結果造成大者恆大,通路越加集中在少數幾家的現狀,大通路未青睞的書目,難以露臉,書店通路的圖書多元化漸失。

君不見,各大通路的選書總是如此雷同,當出版人欣喜自己的焦點新書同時被幾大通路選中時,這現象不正說明了,在分眾閱讀的數位時代,台灣圖書通路的窄化、集中化,甚至單一化?當某些出版社想闢新線,探索新閱讀領域,很可能找不到適當的通路接得住、接得穩你丟出來的球。這或許是國外出版社善待大小通路,維持通路多元化的原因之一。

友善書業合作社一年批出4000萬元的書給社員,成本以6折計,即,向出版方進貨的總價才3500萬左右,即便讓利10%,一年也才350萬,且是由上千家出版社來分攤。然而出版人、經銷商卻無意願對有閱讀推廣貢獻的獨立書店讓利。

在圖書讀者流失嚴峻的此刻,以銷量決定進貨折扣的行業標準已然過時,更不該從「增加了物流成本」來論說。如今線上銷售發達,每家網路書店每天處理成千上萬筆訂單,購滿300多元超商取貨免運費、1000以上送貨到府免運(高成長的momo只需購滿490就免運),圖書中上游的物流效率若持續停在20世紀的思維,跟不上網購時代的物流發展,整體圖書產業自然停滯,甚或退步。

友善書業合作社疊床架屋地成立,還必須再搭出一個特定平台供貨給各地小書店,明示了台灣圖書產業上中游在經銷思維和物流能力上的侷限與落後時代。

倘若憂慮的是小書店隨性開業隨時結業收不到書款,只需先收取「合理」的押金即可解決,至於付不起基本押金的小書店,可能你的財力與實力尚不足進入這個高難度運營的書店產業。

德國全境5000家書店,7成是獨立書店,今日訂貨、明日到書,這樣的供應鏈體系,方能維持圖書產業運作的多元化與可持續性,任何獨立書店不因店小量少而被網路優勢淘汰。

➤最後的八百壯士

2017年文化部委託台灣獨立書店文化協會執行《106年度全國書店營運調查案》,調查報告指出,依財政部的營利事業登記資料估算,全台仍有2000多家書店,但經各地人員一一親訪調查,最終確認店裡還陳列或多或少圖書以供銷售的店數僅869家。台灣僅剩最後的八百壯士奮守實體閱讀基地。

其中19個大中小連鎖體系開的書店共358家(含以文具生活品為主、圖書極少的金玉堂和九乘九文具等)。單一書店511家(新書、二手書店和出版門市的總和)。

每月營業額的訪調有效樣本數近半:401筆,每月營業額在5萬以下的佔36.2%,10萬以下51.8%。半數書店月營收10萬不到,以毛利率30%計,即,每月毛利最高3萬,這樣如何支付房租、營運費用和薪資?

在此條件下,無價格競爭力、無特殊閱讀主張、無閱讀社群經營力、無兼職副業或家人經濟支持的書店,絕對無法生存。在台灣,實體書店已如瀕臨絕種物種,需要更多人認識他們的價值,書店本身也需有創造自我品牌價值的能力。

2020年的「雙十一」,獨立書店串連40多家書店歇業一天,引起網上諸多負評。獨立書店始自2012年享有榮光的高峰,如今逐漸褪色。隨著電子書、有聲書等新閱讀載體與閱讀形式的發展;閱讀蛋黃區讀者家中書櫃早已爆滿,二手書在線上線下的流通日益蓬勃;台灣爭奇鬥艷的各地總圖紛紛設立,借來的書就已缺乏足夠的時間閱讀消化……

新書的銷售越加困難,實體書店(連鎖書店、區域書店、獨立書店)的售書功能已註定無法與線上書店抗衡,同時還面臨下一波數位閱讀典範轉移的威脅。以書為媒介,以書店為平台,實驗開發數位時代實體空間的人文價值、社會關懷或特殊趣味,建立全新商業模式,或許才是未來實體書店的永續發展之路吧。●

現場》用故事改變社會集體的恐懼:《愛人的樣子》新書分享會

➤訪談緣起:破解感染焦慮

由於現代醫療的進展,如今HIV感染者定期服藥便可以控制病毒量,病毒量若降至測不到,就不會造成感染,感染者理應可以過著與非感染者無異的生活。然而醫學雖已大幅進展,仍無法治療人心的恐懼與歧視。

江蘊生(阿生)表示,活動發起當年他還在大學念書,經營愛滋相關社團,看到很多人有感染焦慮,也有感染者來諮詢。10年前,特別是男同志社群對這方面議題比較焦慮。在南部鄉鎮資源較少地區。社群裡有人發生不安全的性行為,就會有很多成員去安慰討論。

因為這樣,阿生產生很多天馬行空的想法,也想知道感染者和感染者親友的生活狀況,遂產生將他們故事寫出來的念頭。

2013年3月阿生在網路上發起募集愛滋感染者關係人故事的撰寫計畫,杜思誠看到這篇貼文,便聯繫阿生與熱線愛滋小組合作,開始了書中16個故事的訪談與撰寫歷程。

➤用討論找出跟大眾溝通的方式

訪談計畫的文稿編輯喀飛表示,2008年U=U(測不到病毒即不具傳染力)的說法第一次出現時,大家都很疑惑,認為應該只是降低感染機率,不至於零感染,但後來很多大型實驗證實了這個理論:測不到就不具傳染力。這個實驗結果,大大降低了人們對疾病的焦慮,可相隔至今,這類知識還需要多被推廣,幫助減少大眾對疾病的焦慮與歧視。

喀飛的本行是編輯,他說書中篇章的標題其實都是從感染者所講的內容摘出來的,比如「如果我也是感染者,你會對我好一點嗎?」,或者「如果因為對方是感染者而跟他分手,怎知下一位對象是不是感染者」,光從訪談就可以找到這麼多動人的句子。不管當編輯或是做社運,喀飛覺得找出有力的slogan是最重要的,slogan代表可以跟大眾溝通的有力方式。

書名「愛人的樣子」,包含了多種親密關係中的不同樣貌。疾病介入關係之後,反映出不同的狀況,有人因為疾病而破壞關係,有人因為疾病而更緊密,有人因為疾病而更加珍惜彼此。

➤深刻的訪談故事

阿生分享,在計畫很早期就訪談了阿哲,但因為時間太久了,後來又做了二訪。兩次採訪,受訪者像是不一樣的人。第一次採訪,阿哲還會反過來問阿生一些很基礎的感染問題,感覺他還在學習怎麼面對跟愛滋感染者互動。但時隔兩年,阿哲感覺謙和很多,訪談後更確定他投注很多時間精力去學習怎樣跟感染者伴侶互動,也花了很多心力去跟伴侶協調,理解彼此的難處。如此種種都讓人感到他充滿了溫和的愛,覺得他在這兩年時間裡成長了不少。

喀飛則舉了阿馗的故事:阿馗很早就跟家裡出櫃,家人也都認識他的男友。阿馗男友的感染狀況被公司知道後調職,卻因為新職務不如預期只得離開。男友很喜歡那個工作,卻不得不離開,阿馗的媽媽納悶他為什麼離職,但實在沒有辦法明說。

另一個受訪者是在愛滋機構工作的社工阿良,一開始阿良很納悶為什麼這個工作沒人要做。後來遇到了救護人員和愛滋指定醫院護士不明白傳染途徑的狀況,不由分說地排擠感染者,本來他抱著服務的熱誠來工作,卻沒想到服務感染者會遇到這麼多被社會排擠的困難。

➤用「藥」來談愛,用愛做回人

曾在第一線擔任愛滋社工經驗的台北大學社工系教授陳玟如,也分享她的經驗。

陳玟如的社工經歷是先從毒品用藥領域開始,之後才接觸到愛滋社工。以前政府單位做愛滋防治,主要都從同志社群著手,但政府在2006、07年發現,入監服刑者的愛滋感染比例非常高,而且都是異性戀,主要是因為共用針頭而感染。之後政府單位才開始做毒癮者的防治,做美沙酮療法等。

早期愛滋病防治機構多將防治責任個人化,宣導要感染者不要把病毒傳出去。這和陳玟如的理念有所衝突,但以前學校沒有教,社工也沒學過怎麼跟感染者相處。因為工作重點著墨在阻止病毒傳出,所以她寫了《服藥順從手冊》,那是當時的工作重點。當年服藥是一次一大把,要照三餐吃,副作用很多,現在只要一天一次一顆就好了。

提到書名裡的「愛」,陳玟如分享,當年如果有感染者不想吃藥,他的伴侶就會說你是不是不愛我,不想吃藥,不想活了?在那個年代,吃藥這件事變成關係裡唯一可以談的,因為在感染者的關係裡,談愛很沉重。

陳玟如表示看到愛人的「人」很有感觸,因為她看到有些感染者,是在感染了之後才把自己當成人。在這之前,因為是同志,在社會歧視氛圍下,他們只覺得自己是怪物;非同志的感染者則很多都被人認為是毒蟲,是社會上的異己。直到感染之後,他們才開始學習把自己當人,學著怎麼去愛自己,學習生而為人之後自己想要怎樣的生活,可以有什麼樣的選擇。

陳玟如說:「我要感謝這些服務工作,讓我對他們的生命有所交織,有所理解。」

➤真正的社會性健康是破除污名的恐懼

熱切討論的分享會在喀飛的發言中走向尾聲,他強調把故事說出來很重要,書寫生命經驗,才會有夠強的運動能量。帶有歧視觀念的人,並不是不知道相關知識,但過不去的通常都是情感,所以需要透過故事來改變。故事是很重要的改變觀念的工具。

以前談愛滋,都把麥克風遞給感染者,很少有機會將麥克風交給感染者的親友伴侶,這次的訪談計畫,雖然事前有一些預設與想像,訪談結果卻打破了原先的預設。親友伴侶跟感染者實際的互動,對彼此關係的重視或質疑、如何思索生命的重心,這些對於愛滋運動倡議者都有很寶貴的價值。

喀飛說:「我很不喜歡只談性健康,因為那會忽略很多人其實是沒有感染病毒的,社會上大部分人都是非感染者,卻都同樣籠罩在污名的恐懼裡。我們做運動就是想要改變這種社會集體的恐懼。」●

作者: 台灣同志諮詢熱線協會

出版:大塊文化

定價:360元

【內容簡介➤】

作者簡介:台灣同志諮詢熱線協會

成立於1998年6月,關注台灣同志平權運動,致力改善LGBTQ+同志處境,為台灣歷史最悠久的全國性同志機構。

現有工作小組:接線、家庭、教育、愛滋、老同、性權(青少年)、親密關係、跨性別,以及南部辦公室。由12位專職人員,帶領超過400位義工推動各項同志議題倡議、教育及社群服務工作。(https://hotline.org.tw/)

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量