書評》他們說我們的血是酸的,黑蠅不想靠近:是推理、家族書寫、也是原住民文學 ft.《採莓人》

一直很佩服寫小說的人,能夠很自然地將「自己」融進去,當然這個「自己」不見得是現實世界中的那個自己,而是自己在乎的事、或是想追尋的,比如自己的身世、家族、文化。

原本我將《採莓人》視為有點推理味道的小說,因為故事起於一個在莓果田裡失蹤的4歲女孩。但是當我讀到故事中那個從加拿大邊境去到美國緬因州採莓果的印第安家族,我很好奇作者亞曼達.彼得斯(Amanda Peters)怎麼能把印第安人的生活寫得那樣細?讀完後我再回頭看作者簡介,其中有一項是「祖先當中有人被控是女巫的米格瑪哈族後代」。喔!原來出現在故事中的米格瑪哈族是真實存在。

本書曾得到「2024加拿大最佳犯罪小說出道作獎」,但有讀者評論說,很快就猜到那個失蹤的女孩露絲在哪裡。確實很容易猜到,但完全不影響閱讀這本書的心情,與其說它的特色在推理,不如說是家族書寫。

➤虛構的書寫,真實的家族記憶與原民生存困惑

![]() 這裡的家族書寫是廣義的,不一定是非虛構才是,我想到《潮浪王子》,作者佩特.康洛伊(Pat Conroy)將科勒頓這個以捕蝦捕魚為生的南方小鎮寫得好活!而他能寫得如此活是因為他曾親身經歷,他對美國南方文化的描寫也讓這套書成為「美國南方文學」的經典作品。

這裡的家族書寫是廣義的,不一定是非虛構才是,我想到《潮浪王子》,作者佩特.康洛伊(Pat Conroy)將科勒頓這個以捕蝦捕魚為生的南方小鎮寫得好活!而他能寫得如此活是因為他曾親身經歷,他對美國南方文化的描寫也讓這套書成為「美國南方文學」的經典作品。

《採莓人》讀起來有類似的感受,對於場景與在其中的生活感都描寫得極細,讀完後會對故事中提到的米格瑪哈族感到好奇,對美加邊境感到好奇,一邊是加拿大新斯科細亞省,一邊是美國緬因州,也對當地的移工文化感到好奇──在故事中,緬因州莓果田的採莓工人初期是印第安人,後來變成拉丁美洲人。

當我發現作者是米格瑪哈族,她所寫下的故事與家族有關,她想傳達的文化與米格瑪哈族有關,我忍不住想,那麼我是否可用「原住民文學」的角度去讀它?我沒有要定義何謂原住民文學,但我覺得透過一個故事,讓人們對於這個已經快要消失的族群以及文化感到好奇,或許就是某一種原住民文學。光是第一章的開頭,就點出了白人對印第安人的歧視,以及主述者喬對於自己命運的困惑。

那些白人說印第安人當採莓工正好,因為我們的血是酸的,黑蠅不想靠近。即使我只是個六歲的小毛頭,也知道他們說的不是真的。黑蠅對我們可沒有差別待遇。但現在,將近五十年後,躺在這裡,臥病不起,裡裡外外被看不見的疾病啃食殆盡,我再也分不清真假了。說不定我們真的很酸。

還有,他們面對邊緣與弱勢的包容。當喬碎念著法蘭基工作不認真,經常喝得醉醺醺,採多少莓果就吃多少莓果,他不懂爸爸為何要雇用這樣的人。爸爸說:

你們的媽媽總說,就連法蘭基這種人也需要錢和人生目標,哪怕只有八個星期。有些人是可以諒解的。你知道他小時候差點溺死,後來就沒長好……所以,我們就接納他的樣子。他跟我們一樣,每年夏天都需要這份差事。他喜歡來這裡,坐在火塘邊,賺點零花錢,活著有點期待。

這在資本主義社會完全不可能這麼做,請這樣的人只是花冤枉錢,而喬的家族呈現出對於生命不完美的接納。但喬後來長成了自己所討厭的樣子,他不僅酗酒,還家暴,「有點腦子的人都看得出來我在摧毀人生中最美好的東西」、「你覺得我們的血是酸的嗎?我們印第安人流著邪惡的血液嗎?」。

這裡出現一個原住民是否咎由自取的命題,那些白人說原住民就是會酗酒,就連喬也懷疑起自己。但只要是人都可能經歷頹喪、失望、自我放棄、逃避,這跟他是什麼人無關,而跟他所遭遇的事有關。喬在走投無路時遇到一位印第安女人,她在聽了喬的故事後說:

或許你的運氣不好,但我們沒有什麼不好。記得嗎?我們可是苦過來的。今天每一個活著的印第安人,都是從祖先輩遭遇的壞事中倖存下來的。你活著就是一個天大的奇蹟,所以,別再說什麼我們的血酸不酸的。為你犯的錯負起責任,彌補你的過失,然後向前走。

➤有自己的語言才有的未來與過去

還未讀此書之前,曾好奇為何要叫《採莓人》,讀完後我想可將之視為米格哈瑪族的隱喻,那些跨越美加邊界來到緬因州採莓的印第安人,其中一條線是喬的故事,另一條線是諾瑪。

不應該破梗,但有閱讀經驗的人讀到諾瑪的第一章,馬上就會知道諾瑪就是喬的妹妹、失蹤的露絲,因為作者也沒有打算要藏,反而是給出許多線索。

作者要鋪陳的是,諾瑪如何面對自己的疑惑,為何我的膚色跟我爸媽不同?為何家裡沒有我小時候的相片?以及當露絲變成諾瑪,從一個頭綁辮子、家有許多手足的印第安小女孩,變成一個爸爸是法官的美國中產階級家庭的獨生女,她的人生會產生什麼樣的變化?她會因此變得幸福快樂嗎?

美國對印第安人宣稱當他們有了基督教信仰,去上學,他們就會有未來。可是未來是什麼樣的未來?是失去火塘的未來?失去弟兄姊妹的未來?失去族語的未來?哪一種未來才是好的未來?

當成年後的諾瑪知道自己就是露絲後,終於與家人相見,她的姊姊梅對她說:「你首先要學的米格瑪哈語,就是tapatat和pitewey──馬鈴薯和茶。」

語言是失去之後想要也喚不回的東西,但他們至少還有tapatat和pitewey。亞曼達.彼得斯還有這些字,她還可以去追尋過去,將她所追尋到與想留下的,寫成《採莓人》這本小說。●

|

作者:亞曼達.彼得斯(Amanda Peters) |

|

作者簡介:亞曼達.彼得斯(Amanda Peters) 加拿大新斯科細亞省沃爾夫維爾鎮阿卡迪亞大學英語與戲劇系副教授。2021年原住民之聲未出版文學作品獎散體類(Indigenous Voices Award for Unpublished Prose)得主、作家信託新星計畫(Writers’ Trust Rising Stars)獎助新銳作家。 是女人/女兒/家中五姊妹當中的大姊/阿姨/姑姑/貓奴/狗奴/朋友/一名革命戰爭水手的後代/祖先當中有人被控是女巫的米格瑪哈族後代/加拿大人,愛旅行、愛喝葡萄酒、愛賞彩繪玻璃、愛聽爵士樂和鄉村老歌、愛看書,也是一個說故事的人。 作品散見於《安提格尼斯評論》(Antigonish Review)、《穀粒》(Grain)、《阿拉斯加評論季刊》(Alaska Quarterly Review)、《戴爾豪斯評論》(The Dalhousie Review)、《加油站》(filling Station)等文學刊物。 現與毛小孩Holly和Pook一起在新斯科細亞省的安納波利斯山谷生活、寫作。 |

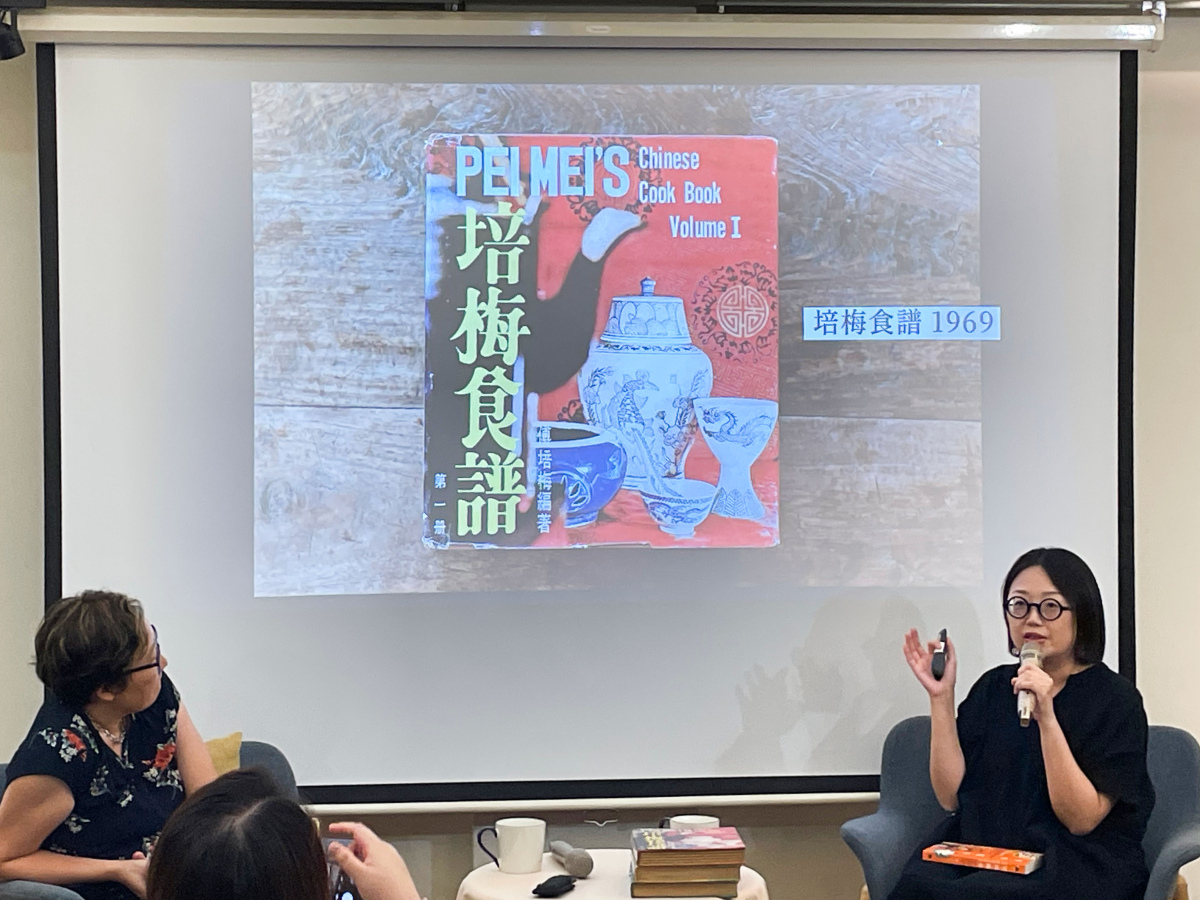

切、炒、觀、學:傅培梅、戰後臺灣與20世紀中華料理

切、炒、觀、學:傅培梅、戰後臺灣與20世紀中華料理

現場》女人與女人之間:溫泠X張亦絢《沒有女人的女人們》新書分享會側記

溫泠的短篇小說集《沒有女人的女人們》,書名自然會聯想到村上春樹的《沒有女人的男人們》。村上春樹曾在自序中提到,他是以海明威的短篇集《沒有女人的男人》為「柱子」,圍繞而寫出一系列小說,而溫泠的小說集,再次敲響這根柱子。

在新書分享會上,作者溫泠與作家張亦絢展開對談,談起各種「沒有」——沒有被理解的女性、同志文學中沒有被照亮的陰影、性別二元下沒有被正視的歷史。女人的被迫缺席,溫泠要以小說敲出回聲。

➤從海明威、村上春樹,到溫泠的「沒有女人」

2022年,溫泠觀看濱口竜介執導的電影《在車上》(Drive My Car)後,重讀了村上的《沒有女人的男人們》,她深感神奇:「小說裡有許多女人,但她們從未被真正理解,只是被一廂情願地想像。」因此,她又回頭讀海明威,發現雖然海明威筆下多是硬朗的男性,不需要女人,但偶爾現身的女性角色仍擁有自己的聲音。

溫泠以「沒有女人的女人們」作為母題,透過7篇短篇小說與《沒有女人的男人們》展開對話。其中,有作品呼應村上春樹的「背叛」主題,描寫異性婚姻裡的同志第三者;也有向海明威致敬的作品,與〈白象般的山丘〉(Hills Like White Elephants)形成互文。整部小說集呈現了多元而立體的女性經驗:包括女同志的情慾、開放式關係的探索,以及對「免術換證」(跨性別者無需接受性別重置的手術即可更改身分證性別)議題的回應。

張亦絢回想起第一次讀溫泠的小說時,忍不住大力稱讚。她說,溫泠的作品展現了文學一個非常重要的力量:對迫切議題即時回應。她笑著打趣:「嬰兒掉在地上,三年後再去抱起來,已經沒有意義了。」在她看來,作家能將自身思考化為作品,以文學與社會對話,回應當下的迫切問題,這一點格外重要。而且,為女性、同志或跨性別群體書寫的小說仍相對稀少,《沒有女人的女人們》因此更顯得可貴和必要。

➤陰影中的敲擊聲:此處「有人在警覺」

「文學或小說有一個很大的作用是,讓你以為你沒有在思考時,你已經在思考。」張亦絢認為小說語言並非對現實的再現,而更像是敲擊出一種聲音,提醒讀者此處「有人在警覺」。精彩的小說中,作者或角色很常說出反話,或說出不該說的話,所拉扯出的語言張力,正正透出那些被迴避掉、被壓抑、被悶住的東西。而她特別喜歡書中〈沒有女人的女人〉:「這是一篇大膽且具爭議性的小說,完全不走捷徑、不懶惰,我非常非常喜歡。」

溫泠回憶,自己在創作這篇小說時確實感到戰戰兢兢,像是在走鋼索。她以一個被迫結婚生子的女同志所生下的女兒作小說的敍事者,寫出母愛的缺席和匱乏。她分享,在做田野調查的時候發現,1980年代同志運動脈絡下的母親形象,往往被描繪得正面、愛孩子。溫泠不禁困惑,不得已要和異性結婚,真的只有陽光的一面嗎?於是她嘗試去書寫「陰影」,她也承認,這樣的探索充滿驚險,因為她擔心有人會排斥,甚至拒絕看見影子的存在。

張亦絢認為《沒有女人的女人們》有承繼到像凱特・蕭邦(Kate Chopin)的珍貴傳統:作品中「義無反顧」的姿態。而溫泠「不到冷冽,潤澤也寡」的寫作風格,也讓她想起香港作家西西的早期作品,她指出,這並列是一種高度讚賞。溫泠的小說已經不只呈現出第一代同志的自我認同,更包括與下一代、家庭、社會的互動與衝突,觸及更寛闊的同志文化面向。

➤當歷史錯認了「她」 性別拓寛的必要

張亦絢進一步延伸在推薦序中提出的「性別拓寬」概念,這概念早在社會運動中已有討論,性別拓寬的核心,是對傳統「男女二元」性別系統的質疑,以此鬆動性別的邊界。

張亦絢舉出一則醫學史案例:詹姆斯・貝里(James Barry, 1792–1865),一位19 世紀大英帝國的軍醫,以男性身份行醫數十年,死後才被發現「他」其實為女性,本名為瑪格麗特・安・巴克利(Margaret Ann Bulkley),在那年代為了從醫而扮成男性。當時她的身份若未被發現,歷史或許會將他永遠記錄為「男性醫師」,這個案例揭示了歷史的可疑性:多少「男性」偉業背後,可能潛藏了跨越性別邊界的存在?

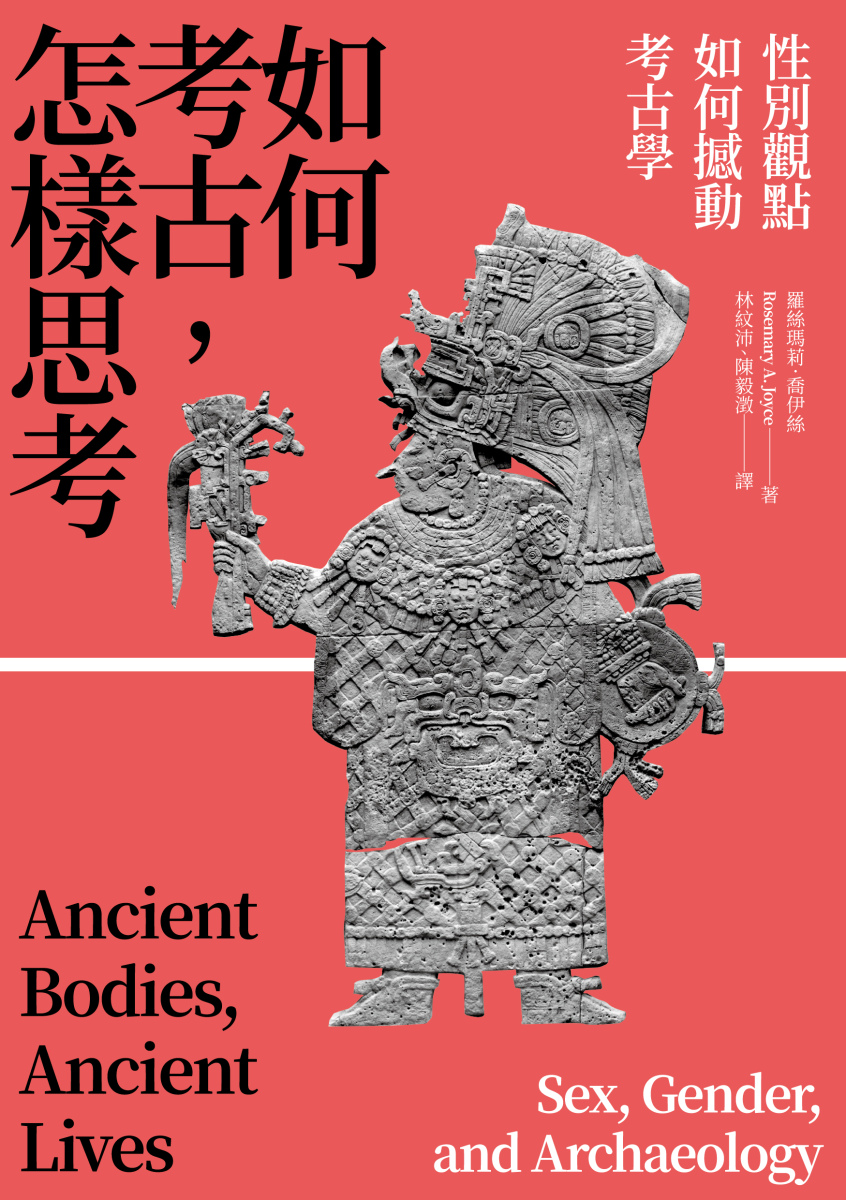

張亦絢認為「性別拓寬」的問題是非常嚴肅,且必須對抗性別二元的壓縮。她分享了從《如何考古,怎樣思考:性別觀點如何撼動考古學》所讀到的事實,這世界上即使以最保守估算,也至少有百分之一的人口,其生殖器官無法以簡單男女二元分類:「我們不能碰到不符合簡單二元分類標準的人,就直接說他們是「異常」、不算數。統計學上罕見的個體,仍然是活生生存在的人,況且說某些人正常、某些人異常,這根本不是生物學,而是意識形態。」

她主張,二元系統並非天然,而是長時間的政治與歷史產物,她不認為要完全拋棄沿用以久的二元分類法,但也必須承認它的局限。她認為應該要另闢一條軌道,建立起「雙軌制」,容納不被二元分類涵蓋的生命經驗,才可避免不符二元分類便被割除的錯誤判斷。

「性別拓寬不是一個禮貌的姿態,而是一種嚴謹的精神。」它要求我們重新審視人類經驗的複雜性,並為那些被忽視的生命,保留足夠的空間。

➤跨越性別與時空的縫隙

溫泠朗讀了短篇小說〈丈夫〉的選段,並分享其靈感來源,是以歷史人物Charles Hamilton為原型。溫泠當時偶然讀到18世紀歐洲社會中,許多女性選擇扮作男性生活,甚至娶妻成家,事業有成,而且並非人人都被識破。正如張亦絢的分享,溫泠也意識到跨性別並非現代才出現的,而是長久存在於歷史之中,這些歷史材料,成了她創作的源泉。

〈丈夫〉設定於十八世紀的英國,小說描寫一名女性以男性身份生活、娶妻成家,卻最終被妻子揭露身份,遭控猥褻罪。小說以交錯的手法展示法庭審判的過程,同時深入描繪主角扮作男性時的掙扎。溫泠在書寫時,更關注的是,當社會對女性的排斥與規訓過於嚴苛,那些無法符合傳統性別期待的女性,如何以一己之力,奮力敲開縫隙,就為了活下去。

在《沒有女人的女人們》中,最後一篇〈木棉〉也同時呼應書封上的木綿花。溫泠在最初構思小說時,是想回應「免術換證」的跨性別族群,她曾一度苦思小說角色的性別與結尾,「現實已經夠苦了,」她說,「如果再把它寫得苦不堪言,我自己都下不了筆。」最終,〈木棉〉以「女跨男」跨性別者的伴侶作敍事者,書寫她面對伴侶進行性別重置的手術時,要如何重新定義自己。

「知瑾的胸口,確實,已經是平坦的了。替知瑾擦拭後背的時候,她的手不自覺地輕輕顫抖,像是身體裡有甚麼正劇烈地起伏,無法壓抑,無法平靜。」

──〈木棉〉

在研究相關資料的過程中,溫泠發現不少人面臨類似困惑,面對伴侶的身份轉換,陪伴者本身也承受巨大考驗。不僅是對自我認同的一再拷問,原有的「我喜歡同性」的情感根基,往往因此受到動搖,還要面對群體內部的壓力:「既然你是女同志,為什麼要和一個認同為男性的人在一起?」

〈木棉〉並未給出明確答案,而是呈現一種嘗試的姿態,試著去調適,試著探索愛情與身份的可能性。對此,張亦絢表示,她相信讀者在閱讀時仍會感到困惑,然而這正是溫泠小說的價值所在:「重要的是先給這些問題一個存在的空間。」

很多事情無法立刻得到最好的解答,但溫泠勇於把這些模糊、曖昧、懸而未決的處境,以小說的形式攤開來,邀請讀者進入思索,「這就是這本小說的重要性所在。」●

作者:溫泠

出版:二○四六出版

定價:380元

【內容簡介➤】

作者簡介:溫泠

本名高慧倩。一九九四年生,政大英文系畢,現為自由譯者、文字工作者。著有小說《傷後》、短篇小說集《讓我為妳寫一篇小說》、中篇小說《最好的時光》。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量