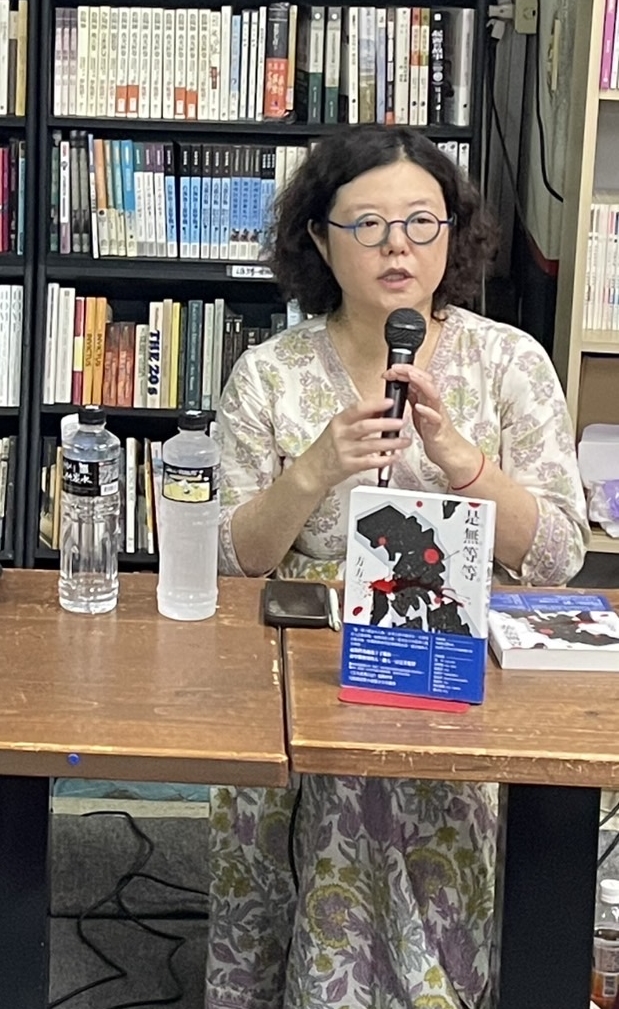

現場》人世需要偵探,但為什麼給我們這麼弱的偵探?陳慧主講方方《是無等等》讀書會側記

➤詰問人與罪的關係,處理憤怒與損失的現代神話

《是無等等》是一本推理小說,以青岩城白梅山「白梅湖苑」樓盤的騙財陰謀為主軸,夾雜命案、刑警偵查等情節開展。小說的整體結構分為三部分,「是」為上部,以主角馬一嗚的視角出發;中部是「無」,以詐騙者的角度出發;最後的「等等」,為辦案警探的角度。書名出自《般若波羅密多心經》:「故知般若波羅密多,是大神咒,是大明咒,是無上咒,是無等等咒,能除一切苦,真實不虛」,乃是無可比較、至高無上的意思。

同樣身為小說家的陳慧,以「偵探」為切入點去賞讀。陳慧認為偵探小說核心的主題是追究人與罪的關係,人類處理罪的方式,志在以制度去處理自身的憤怒與損失,會在法治無法彰顯時出現,並把偵探小說描述為一種現代形式的神話。

同樣身為小說家的陳慧,以「偵探」為切入點去賞讀。陳慧認為偵探小說核心的主題是追究人與罪的關係,人類處理罪的方式,志在以制度去處理自身的憤怒與損失,會在法治無法彰顯時出現,並把偵探小說描述為一種現代形式的神話。

當小說中有人死去,雖然看似是一個意外,但背後說的是憤怒與損失,「我覺得推理小說很有趣的一塊,是它處理我們命運裡不能處理的東西,為大家提供一個方法重新去看事情」,並產生出一種「驚嘆」的情緒。而「驚嘆」亦是文學的可貴之處,可以透過此去思考小說與時代、與社會的關係。陳慧認為,這種「驚嘆」就像是現代版的神話,為大家提供了安慰與安撫。

➤新寫實主義與中國式推理

中國「新寫實主義」形成於1970年代末,方方是代表作家之一。讀書會主持人、二〇四六出版社總編輯鄧小樺解釋道,中國新寫實主義是為了反抗主流的政治意識形態,在描寫一些微小、瑣碎、日常的事情時,仍然蘊含著一種反抗的因子。而《是無等等》這本書,說的就是一個非常微小的人。

《是無等等》有別於西方偵探小說對抗命運的論調,以及日本偵探小說反映社會的特色。中國式推理小說沒有很強大的偵探,也沒有破案的快感,更多的是一種「錯誤無法彌補,一切沒有後果」的氣氛。

在故事中,作者把主角馬一嗚描寫成一個極端「弱」的人物:

沒有人知道馬一鳴對生活懷著怎樣的恐懼。

馬一鳴怕聲音,尤其是音樂。不管別人從中聽出了甚麼,在馬一鳴那裡,都是噪音。落進耳朵的音符就像碎沙石,硌得他慌。馬一鳴還怕陽光,夏季午日的光線會使他無所適從,冬季雪後的反光也令他坐立不安,他常常覺得自己會溶化在明亮的光照下。所以白天裡的馬一鳴會緊閉窗簾,而晚上,他也只喜歡點一盞暗燈,淺淺的光線,可看清物件就行。馬一鳴因此而成為深度近視眼。馬一鳴還怕風。風刮起時,草木發抖,馬一鳴的心也會同頻抖動。為了這個,再熱的天氣,馬一鳴也不吹電扇。

馬一鳴就是這樣的一個人。他個子很小,站在女生中,頭也露不出水平線。並且他還很瘦。尤其是臉,形狀像隻鞋底,而且有點凹。鼻子落在最凹處,雖然不高,但到底突兀而起,還算有所彌補。眼睛在這一瓣蠟黃的凹型鞋底上透著無力。與這種無力相般配的,是他自然而然的遲緩動作。每一個見到他的人,也會自然而然露出瞧他不起的眼神。

而對於詐騙者頭目林松坡的描寫,則是十分正面:

雖然他也下鄉也當工人,但他卻在年輕的時候選擇上了大學。被書本薰染過的人,談吐會變,面部的表情和神態也會隨之而變

林松坡平時會戴一副黑邊眼鏡,那種氣度,比老闆儒雅,比讀書人大器。他多時剃著最普通的平頭,著裝亦普通,再有錢,也不油光水滑。只要他開口說話,你就會無端心虛,因為你面對的這個,只聽聲音就知道他的內心強大並且剛毅有謀。楊照酉的工友尹國銘第一次見林松坡,便對楊照酉說,這個人是幹大事的,你跟著他,會害怕,但不會心慌。

陳慧表示,這種對角色的描寫很特別,為什麼作惡的人看來那麼正面、想做好事的人卻那麼弱?而放回中國當代文學的語境去看,這個強/弱、正/反的設定,跳出了中國「社會現實主義」主旋律設定,即故事中主角定必高大、正面的形象,這是一種文學的反叛。

而本書的設置富有新寫實主義的影子,既要保持新寫實主義那種奠基於瑣碎的生活真實感,又要建構具峰迴路轉的「類型小說」戲劇性,方方的小說技藝在此顯露無遺。陳慧評論道:「各個角色之間雖然充滿許多矛盾與衝突,但又是真實的。」

➤敘事層層疊疊,推進到絕壁

鄧小樺分析作者的敘事型態指出,方方並沒有為各人的行動作出任何評論,而是用客觀的角度切入,並默默利用介入型敘事的方式,透過故事的解構和推進告訴觀眾人物的全貌,令敘事者與讀者的判斷慢慢重疊,並相信眼前的人物與故事。

鄧小樺分析作者的敘事型態指出,方方並沒有為各人的行動作出任何評論,而是用客觀的角度切入,並默默利用介入型敘事的方式,透過故事的解構和推進告訴觀眾人物的全貌,令敘事者與讀者的判斷慢慢重疊,並相信眼前的人物與故事。

《是無等等》中有一個「敘事的絕壁」——所謂「敘事的絕壁」,鄧小樺形容為粵語所謂的「O嘴」(表示驚訝的意思),「咁之後點算?(那之後怎麼辦)」,在小說同行的說法就是「蛤?那之後怎麼寫下去啊?」同行對這個「敘事的絕壁」尤感震驚。陳慧和鄧小樺在這點上苦苦忍住不劇透,但玩味再三,鄧表示「只能說我有哭啊。」

「雖然馬一嗚是個軟弱的人,但看完整個故事後,可以感受到馬一嗚真的就是主角,就是『是無等等』。」陳慧說道。●

|

作者:方方 |

|

作者簡介:方方 方方,本名汪芳。出生於南京,成長於武漢。1987年發表〈風景〉,獲中國優秀中篇小說獎,被認為拉開「新寫實主義」序幕,並因此成為中國「新寫實」派代表作家之一。曾任《今日名流》雜誌社長兼主編、《長江文藝》主編、湖北省作家協會主席、中國作家協會全國委員會委員。 作品包括小說《大篷車上》、《十八歲進行曲》、《行雲流水》、《水在時間之下》、《武昌城》、《萬箭穿心》等,多部作品被譯為英、法、日、義、葡、韓等多種語言。 2016年方方發表長篇小說《軟埋》,講述一位經歷土改的女性的故事,引發了文學界關於土改的爭論與對這部作品的批判。《軟埋》2017年獲第三屆路遙文學獎,2017年5月,人民文學出版社停印此書。2020年,《軟埋》獲法國愛彌爾.吉美亞洲文學獎。 方方於2020年2020年1月25日起,開始在新浪微博上每天撰寫「方方日記」,記錄武漢封城期間的所見所聞,共持續60天,以後十三萬字,直至3月25日停止創作。《方方日記》由漢學家白睿文(Michael Berry)譯成英文出版,後又有德文版等譯本,但中文版遲遲未能出版;並因為書中直接指揭露武漢封城之實況、批評政府防疫政策等,一直在中國網絡上引發激烈反響。方方曾入選英國廣播公司(BBC)2020年度百大女性評選,位列全球百位具有影響力的女性之一。 |

是無等等

是無等等

小島

小島

話題》絕版書《鴨川食堂》重新問世,尋找記憶中溫潤感動的味道

雖然不只一次在「癒。旅。京都」粉絲專頁推薦過柏井壽的各種京都書寫,但我似乎沒有提過,我自己成為柏井壽老師的書迷,其實並非那些寫京都文化或旅行的書籍,而是他的小說《鴨川食堂》。正是因為這套書,才讓我對柏井壽更加欽佩,第一次讀《鴨川食堂》距今,大概也快10年了。

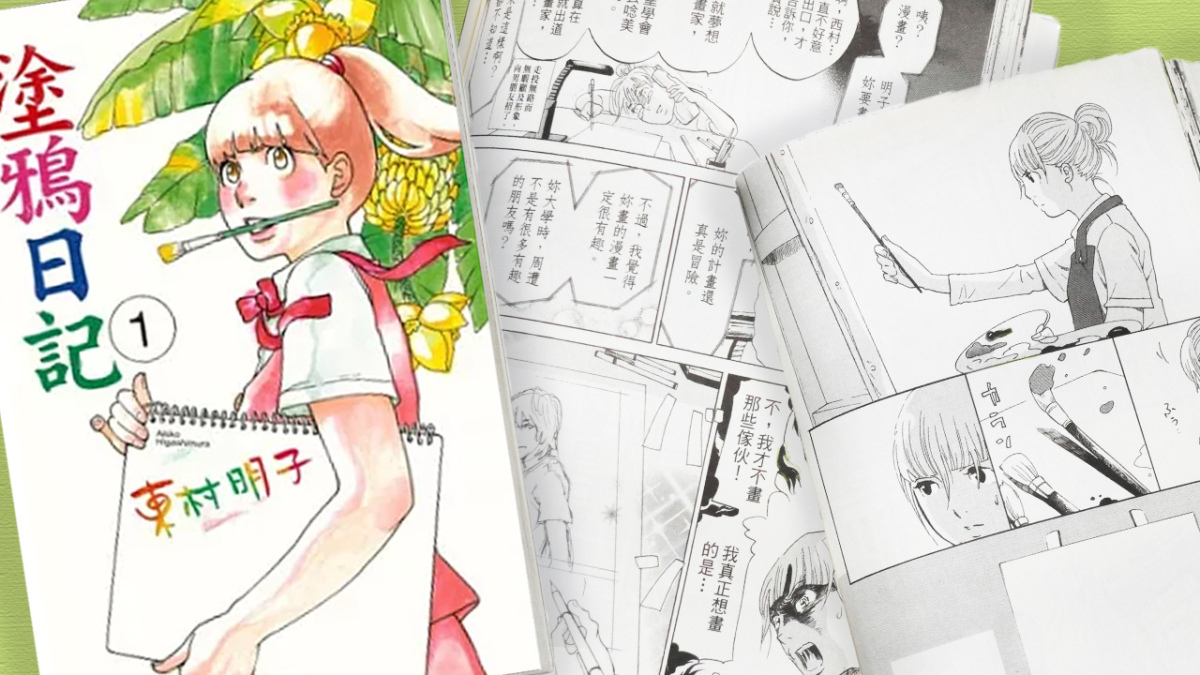

《鴨川食堂》出版多年,早已絕版。這次重新出版,光是封面就很有味道,由臺灣插畫家川貝母以全新角度詮釋,新版的翻譯也是我自己很喜愛的日語譯者王蘊潔。

「鴨川食堂」是一間開設在普通民宅、沒有招牌也沒有菜單的食堂,除了提供美味的料理,更是一間「追索記憶滋味」的偵探事務所。店主是曾任職刑警的鴨川流,女兒小石則是負責抽絲剝繭地找出味道記憶線索的人。店主和女兒,會根據這些線索,重現委託人想要找尋的菜餚,將滋味復刻出來。

來訪的客人,大多是看了雜誌《料理春秋》上的廣告,由於沒有寫地址,他們常會在東本願寺附近的巷弄,一邊走一邊張望,找尋像是民宅的食堂。走進食堂,店主鴨川流會先端上京都的風土料理,他呈上的料理都非常精緻可口,充滿京都旬味,就連碗盤也很講究。或許只有柏井壽這麼了解京都的人,才能描寫得如此道地。

用完餐後,小石就開始偵探工作,詢問客人想找尋的菜餚與故事。通常二個星期後,再請客人回來食堂,將他想尋找的滋味復刻出來。至於費用,則是由客人自行認定價值與金額的。這讓我想起,許多日本的傳統旅館是在旅程結束時,客人感到值得才收取旅費一樣。

閱讀《鴨川食堂》時,總會忍不住想起另一部膾炙人口的漫畫《深夜食堂》,雖然故事主題是食物,但是其實講的全是人與人之間的溫情。

記得多年前,在京都的一個冬夜,我走進了一間在出町柳附近的食堂,這間由老爺爺、老奶奶經營的食堂,選項不多,但我和年幼的孩子點了一碗熱騰騰的烏龍麵。那碗烏龍麵的滋味與溫暖,至今仍在心頭,記得當時吃麵的時候,我腦海中浮現的就是《鴨川食堂(1):尋味之旅的開始》中關於烏龍麵的篇章。

這次出版的最新《鴨川食堂(3):味蕾與心的重逢》中,幾篇故事的委託人要尋找的記憶之味,其實都不是什麼特別的料理或店家,而是非常簡單的家常菜,也是身旁重要的人所做的菜餚,但因為人生際遇的轉變,這些料理的滋味被鎖在記憶的抽屜中,無法拾回。

例如,其中有兩篇要尋找的記憶滋味是咖哩飯和炒麵,想想這兩道是多麼尋常的家庭料理,然而要做出和某個人所烹調的味道完全相同,卻又是何等困難。

但那道咖哩飯其實是委託人的女兒,當年希望能獲得父親諒解所做的。而炒麵則蘊藏著曾被譽為天才鋼琴家的委託人,在311大地震後、一段無法有結果的戀情。來到鴨川食堂,最後竟然能將這些往昔記憶中的味道找回來。老實說,讀完真的非常感動。

不禁令人佩服作者柏井壽能用質樸不矯作的方式,把這些故事寫出來,還結合了京都的季節風情與尋常的家庭料理滋味,實在是太有巧思了。

說來有趣,因為《鴨川食堂》中食堂的位置,就位於東本願寺附近的正面通。有許多年,我回京都時,都會住在東本願寺附近的一間町家民宿「鈁屋」(令人難過的是這間民宿後來拆除了)。我在那裡度過了彷彿是家一樣的時光,也常在附近的巷弄閒晃,那一帶有很多兩層樓的日式老房子,我曾在老屋前想像著,這是否就是「鴨川食堂」呢?

我也曾經想過,如果自己走進鴨川食堂,會想要尋找哪一道記憶中的料理呢?或許我也會和書中的那些客人一樣,並非是尋找的菜餚有多美味,而是藉由那道料理,彷彿重新回到記憶中的時空,那往往才是最讓人無法忘懷的。●

鴨川食堂、鴨川食堂おかわり、鴨川食堂いつもの

作者:柏井壽

譯者:王蘊潔

繪者:川貝母

出版:晴好出版

定價:1140元

【內容簡介➤】

作者簡介:柏井壽

1952年出生於京都府,從大阪齒科大學畢業後,在京都擔任牙醫的同時,創作宣傳京都的魅力散文、各地遊記與以京都為舞台的小說。

天生熱愛旅行,為報章雜誌擔任京都特輯的顧問,有「京都旅宿權威」之稱。同時也擔任眾多電視節目與雜誌的京都特輯監督。

著有《極致京都》、《日本百名宿》等作品,小說作品有《鴨川食堂》、《鴨川食堂搬家》、《海近旅館》、《卡爾‧艾比斯教授的京都奇異見聞錄》、《京都明星飯店》等。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量