閱讀隨身聽第5季第2集曾一次邀請4位獨立書店店長受訪,深受聽眾喜愛。本集再度百花齊放,邀請了臺北市4所屬性不同的藝文場館,為聽眾分享老臺北的半日遊,在古蹟建築中遇見當代藝術展覽,更有在地達人推薦的Comfort food,求知欲與食欲一次大滿足。節目精彩,請別錯過了!本集嘉賓:

- 臺灣新文化運動紀念館 館長許美惠

- 台北當代藝術館 教育推廣暨公眾服務專員張丞安

- 紀州庵文學森林 行銷企劃鄭維萱

- 松山文創園區 業務發展組資深副理陸志豪

Openbook閱讀誌攜手臺北市文化局的藝文資訊刊物《文化快遞》推出「閱讀臺北二三事」,用4集節目,介紹發生在臺北市的各種藝文大小事,受訪來賓有自由工作者、藝文場館,還有藝文節慶揭密。《文化快遞》自2000年刊行至今,以文化局轄下藝文館舍及辦理的藝文活動為出發點,涵蓋表演藝術、視覺藝術、電影、空間、人物、藝文活動,從不同角度記錄文化臺北,是臺北極具代表性的藝文資訊刊物。在臺北各捷運站點、藝文館所、臺北市立圖書館等都可以免費索取獲得,也可以支付郵資免費訂閱。

【精彩內容摘錄】

➤臺灣新文化運動紀念館:管制社運的日治北警署轉為守護社運文資

主持人:今天我們會走訪大致分布在東、南、西、北四個方位的臺北市府場館。第一位介紹的是新文化運動紀念館的許美惠館長。

新文化運動紀念館長許美惠

許美惠:大家好.「臺灣新文化運動紀念館」的建築物其實是市定古蹟,它最早落成的時候是在1933年,日本時代的臺北北警察署。90年前落成時,當時已是RC的結構了,所以才能夠留到現在,成為古蹟,目前建築本體還一如當年蓋好的模樣。

大稻埕在日本時代是臺灣人聚集的地方,很多知識分子也這裡進行文化運動,比如向日本政府爭取臺灣人在政治上的平等,弭平與日人間的差別待遇,本質其實是社會運動。

北警署是當時負責管制社會、文化運動的單位。戰後,很長一段時間中,仍做為警政單位使用,後來成為市定古蹟。在定位它未來的用途時,臺北市政府有鑑於這些文化運動的歷史現場,將它定調成「臺灣新文化運動紀念館」。

本館主要的期許,是聚焦日本時期知識分子如何爭取政治上跟社會上的平等,進而提升臺灣文化,成為展示這段歷史的博物館。

臺灣新文化運動紀念館|開放時間:每週二至週日09:30-17:30,週一休館|地址:臺北市大同區寧夏路87號1樓(近捷運大橋頭、民權西路、雙連站)

臺灣新文化運動紀念館常設展一隅

主持人:1942年,作家張文環的〈閹雞〉改成舞臺劇上演,就在大稻埕的永樂座。當時的演出受到警察取締,甚至禁止了〈丟丟銅仔〉這首歌。這就是由當時的北警署負責管制?

許美惠:沒錯,就是當時的臺北北警察署,他們會到現場喊,「演出終止」!

主持人:真是物換星移!當時管制的場所,現在反而成為宣揚或紀念新文化運動紀念館。您在這個場館工作多久了?可不可以說一下館長一天的工作是怎麼樣?

許美惠:我們是文化局少數的自營館所,可以將館長想像成7-11店長,老闆是文化局局長,駐點在大稻埕。行政流程上,有很多公文要跟文化局連動,包含館內的柴米油鹽醬醋茶,民眾入館時看見的特展規畫,場館咖啡廳的營運規畫,以及推廣活動、講座,年度主題、建築物修繕、庭園維護等等,都是工作的範圍。

➭鄰近療癒美食:手銬鬆餅+寧夏夜市傳統小吃

主持人:館長的半日遊推薦包含哪些呢?

許美惠:如果要推薦半日遊,聽眾可以中午左右先到館裡,在本館附設的咖啡廳「八斤所」(它的諧音就是「pak-kíng-sóo(sú)」,即前「北警署」的諧音)享用午膳,有輕食料理、手沖咖啡,都是非常精緻、手作的,其中針對警署的特色設計的「手銬鬆餅」尤為特別。

先來這裡吃個午餐,然後可以預約我們的團體導覽,下午在新文化運動紀念館逛。除了看展覽,古蹟的空間在前人的努力之下,也修葺得非常漂亮,尤其當陽光灑入,建築中的樓梯、水牢、扇形拘留室,都是相當多民眾喜歡取景的地方。

當民眾站在扇形拘留室中間點的高臺時,可以看見扇形拘留室七間的整個空間,轉過身,則能看見水牢的空間。物換星移,不一樣的時空之下,可以看見與百年前的刑求空間截然不同的樣貌,體驗百年前知識分子追求臺灣自由民主時的心境。

等下午5點半閉館以後,走5分鐘的路程,可以到寧夏夜市。那時候攤販剛出來擺攤,人不多,可以享用蚵仔煎、知名的芋頭餅,體驗寧夏夜市最道地的美食。

➭最新特展:新時代大登臺|日治時期新劇運動浪潮

一樓的常設展,從1920年代開始,展示當時的知識分子如何在大稻埕推行文化運動,產生了哪些戲劇、音樂、文學作品與政黨,以文字解說、互動機制、遊戲和體驗,帶領觀眾概覽臺灣新文化運動的歷程,並透過現地展示,呈現北警署特有的扇形拘留室及水牢設施。

另外補充,每年10月,本館都會推出「新文化運動月」,將會有主題特展與推廣活動。今年的特展會在9月28日已經開幕,以「新劇」作為主題,展名為「新時代大登臺|日治時期新劇運動浪潮」。所謂「新劇」,就是目前為人熟知的舞臺劇,當年它在怎樣的機緣與脈絡下,被帶到臺灣來,而知識分子們如何透過新劇,將理念傳播給社會大眾?非常歡迎大家來看我們的特展。

「新時代大登臺:日治時期新劇運動浪潮」特展開幕記者會

➤台北當代藝術館:老臺北街區散策,尋訪當代藝術熠熠光芒

主持人:走訪新文化運動紀念館之後,可以步行到另外一個場館:「台北當代藝術館」。在線上的是藝術館的教育推廣暨公眾服務處的張丞安女士。

張丞安:我們跟新文化運動紀念館一樣是在日本時期建成的市定古蹟,1921年落成,現在已經101歲了。它最初建好時是一所尋常的小學,專給日本子弟,以及家世比較好的臺灣小朋友就讀。比較有名的校友,如《台灣人四百年史》的作者史明。

1945年中華民國政府來臺後,曾把這裡當做臺北市政府使用,直1994年市政府才遷到信義區現址。也因為它最初的用途是作為小學校園,所以空間上運用上都是相近國小教室,一間一間沒有太大,是方正的白盒子。

台北當代藝術館的確會有我們的限制,像展間比較狹小、會有大型的古蹟窗戶等等,但這也可能成為有趣的地方。當藝術家進來空間後,他需要依據我們空間的特性和採光,進一步做作品設計的調整。

台北當代藝術館|開放時間:每週二至週日10:00-18:00,週一休館|地址:臺北市大同區長安西路39號(近捷運中山站)(台北當代藝術館提供)

主持人:當代藝術館如何定位?

張丞安:我們館比較特別的是,沒有現代藝術的常設展或典藏品,沒有庫房。我們展品的有趣之處,很多是當代藝術多元的內容和裝置,形式比較不侷限。涵蓋影像展、展演、互動裝置,相較於一般藝術展的展品以雕塑或平面繪畫為主,有比較大的差異。

台北當代藝術館教育推廣暨公眾服務專員張丞安

議題涵蓋範圍上也很多元,如歷史、科技、生物自然、社會運動或設計等等。當然,也因為當代藝術的定義莫衷一是,觀眾進入本館,可以看到比較多不一樣的作品,進行不一樣的思考。

一般觀眾入館,可能會有先入為主的害怕:「當代藝術,我看不懂啦」、「我不知道這是什麼」,認為展覽難懂。我在進館所工作之前,也不覺得自己理解當代藝術。不過,任何美術館或博物館都是開放空間,每個人都可以在空間找到他感興趣的議題或作品。不用預設一定知道作品在講什麼,不妨先進來看,100件作品有100種觀看的方式。

我們館所的展品,是沒有放說明文字看板的,我們只告訴觀眾作品名稱、媒材、藝術家姓名,而沒有介紹文字。希望觀眾透過作品本身,感受它,這些想法是沒有對錯,相當自由。

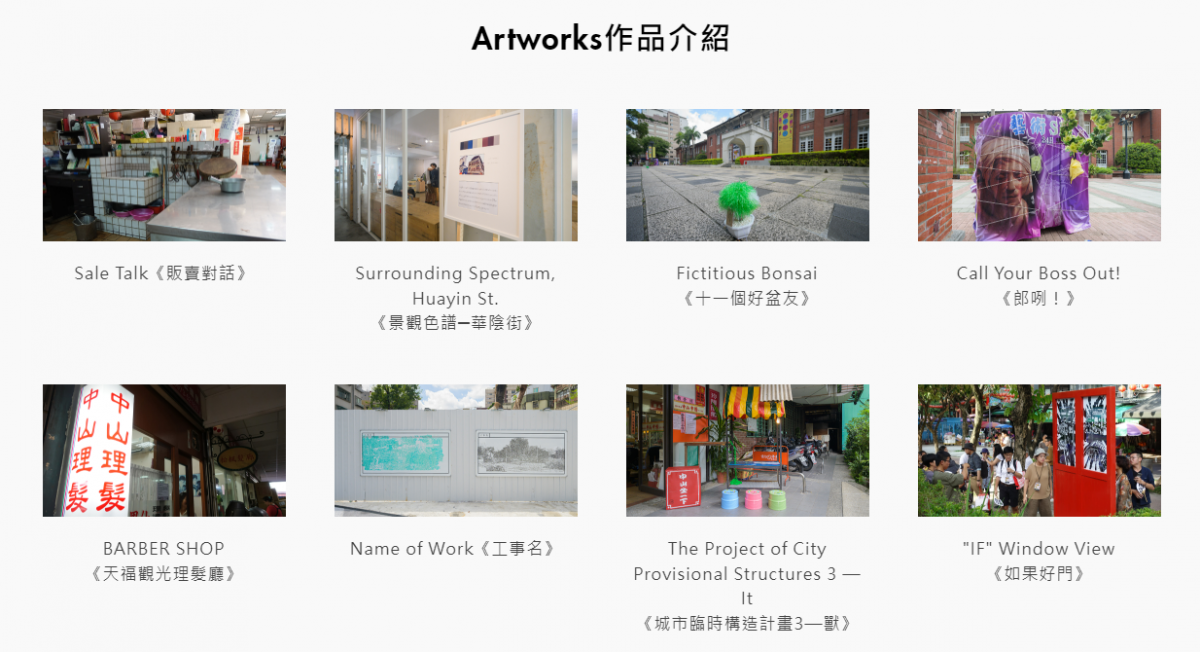

我想推薦聽眾到當代館的「周邊街區」閒晃、散步。因為當代館的空間比較有限,所以從2012年到2019年,大約過去10年間,當代館開始把藝術作品帶入社區的巷弄之間,我們辦了「街大歡囍」的街區藝術節。

➭最新特展:尋找我們原本的亮光

從2020年開始,我們跟臺北市政府的城北無圍牆博物館串連,若聽眾覺得進美術館壓力很大,散步的壓力應該比較小,不妨走進街區看看我們的作品。今年邀請到的策展人是身兼藝術家和建築師的曾令理,策畫「尋找我們原本的亮光」,展覽統籌是本館深耕街區十多年的展覽組副組長許翼翔。

「尋找我們原本的亮光」展期自09/24至11/13,邀請了7組藝術家,作品都跟「光」相關,包括影像的、光電的作品。陳設的方式是融入巷弄間的老店,比如五金行等等,展現一些微光的存在,但那其實是用高科技施作的。

這個特展希望大家走過街區、巷弄時,可以發現一些光亮,感受到鼓舞、希望,很適合步行體驗,感受藝術品、建築物、巷弄、常民生活相互結合。因為是光的作品,所以它們都在晚上才會點亮。可以跟三五好友約來這邊吃個飯,逛百貨公司的過程中,尋找這些作品。中山區很多街區巷弄有特殊的建築物或獨特小店,值得一家一家探索。

「尋找我們原本的亮光」特展(攝影:張峻健;台北當代藝術館提供)

「尋找我們原本的亮」特展記者會(攝影:張峻健;台北當代藝術館提供)

➭鄰近療癒美食:巷仔內的大腸煎+珈琲寶山

主持人:妳有沒有什麼推薦的Comfort food,讓聽眾心靈飽足時,同時肚子也能飽足?

張丞安:有耶,我很愛吃東西,自己出門玩的行程,除了逛博物館、美術館外,大概90%都是吃東西吧。中山這幾年其實滿夯的,假日來真的會擠到水洩不通,連過馬路都有一點困難。這裡的街區其實有一點新舊融合,一側是剛剛提到的寧夏夜市、圓環,再往遠一點,則是大稻埕、迪化街;另一側是新光三越、南西誠品。行人可以在一側發現傳統小吃美食,另一側發現新餐廳、咖啡店。

圖片取自:雙連巷仔內大腸煎臉書

我今天想推薦聽眾的,是不論逛完當代館或街區後,可以去兩家店。第一家是比較傳統的美食,叫做「巷仔內的大腸煎」。它其實不在巷子內,位置在線型公園周圍靠雙連站的這一側,雙連站走出來兩分鐘就可以抵達了。那大腸圈是將糯米灌入大腸裡,可以做花生或是原味的口味。

臺北發展太快了,這種好吃的小吃越來越少了。這家的口味很清爽、很舒適,只要有經過,我都會進去點一盤。那一刻,會讓我有種老臺北人的感覺。

想推薦聽眾的另一家店,是我自己補充能量的小祕密基地,它叫「珈琲寶山」,位置在當代館的斜對面,如果聽眾到當代館參觀,走路2分鐘就到了。2位老闆把屋子打造成日式喫茶館的風格,走進店裡,色調沉穩,很讓人平靜下來,是非常舒適的空間。店內的家具、杯盤都是精挑細選過的。店主也會播很多唱片,像爵士樂、搖滾、藍調這些。

販售品項以手沖咖啡為主,他們也有兩個深焙的配方,也可以選厚、中、薄不同的沖煮風格,喜愛咖啡的人應該也會滿喜歡這家店的。甜點也非常多元,也有賣麵包、布丁這樣的小食。不僅寶山珈琲,還有更多其他的店家,值得一一探索和拜訪。

➤紀州庵文學森林:一年超過500場活動,還有作家私房菜

主持人:接下來,我們來到城南,抵達紀州庵文學森林。線上是行銷企畫鄭維萱小姐。到了城南,其實還是在河邊耶,臺北的歷來發展跟淡水河是滿有關係的。剛才介紹的兩個藝術場館,前身都跟公家的建築有關係(一個是小學校,一個是警察的公署),但紀州庵就不太一樣了,是不是可以請維萱幫我們介紹一下?

鄭維萱:紀州庵位在新店溪旁,現在比較可惜,旁邊是水源快速道路,不然以前是有溪景的。1897年,平松家族到臺灣開設料亭,一開始在西本願寺附近,因為料亭賺了不少錢,1917年在紀州庵現址開了支店。早期原是木造茅屋,生意很好,在1927年改建為3層樓的本館。經過祝融,現在的紀州庵只是當時的離屋,本館其實已經燒掉了。

紀州庵文學森林|開放時間:週二~四、日:10:00-18:00,週五、六:10:00-21:00,週一休館|地址:臺北市中正區同安街107號(近捷運古亭站)

主持人:這段歷史也很有意思。以前汀州路其實是一條鐵路,一直通往新店,所以想到紀州庵用餐,大概要坐個小火車,再步行一會,往西邊即可抵達。當然現在是透過想像,據知過去有客人是從對岸的河,坐小船來用餐。現在紀州庵是以文學森林為定位,為何有這樣的定位呢?

紀州庵文學森林行銷行銷企劃鄭維萱

鄭維萱:很多藝文人士,如作家林海音、小說家王文興,以及過去純文學的五小出版社,都與這裡有很密切的關係。封德屏館長認為這裡是很好用來發展文學的地方,以文學森林為定位發展,今年已邁入第11年了,每年舉辦超過500場活動,累積至今,也超過5000場了。

我們自辦的活動以文學為最大宗,我們也會去想各種不同的主題,比如與音樂、生態、飲食做不一樣的結合,也才會有風格茶館這樣的餐廳,邀請作家做私房菜。另外,也會跟出版社合作,做場地的租借,很多作家會利用我們的場地做新書分享會等等。。

主持人:以文學森林自許的話,如何讓森林有比較多元而且繁茂的面貌呢?

鄭維萱:封館長可以說是容納百川的,我們舉辦了超過10年的「我們的文學夢」,在每月第一個週五的晚上7點到9點,邀請一位作家分享他的文學創作歷程,不僅中文創作,也邀請臺語文、原住民等不同語言的作家,非常多元。

➭鄰近療癒美食:不同菜系的作家私房菜

主持人:這也反映在紀州庵的餐飲,其中的作家私房菜,是來自不同菜系,有些來自中國,有些則是東南亞,什麼都有。可以請維萱來介紹一下嗎?

鄭維萱:其實不只是紀州庵,整個城南、同安街這裡都非常的多元。以我們風格茶館來說,來自馬來西亞的白胡椒豬肚排骨煲湯,是封德屏館長的菜色;南洋咖哩雞則是來自蔡明亮導演,都算是我們賣得滿好的菜。而紅燒牛肉麵則是象徵作家張拓蕪與詩人周夢蝶友誼的菜色,也是第一名的長青菜。

封德屏私房菜「白胡椒豬肚排骨煲湯」 (上)、張拓蕪私房菜「老友牌牛肉麵」(左)、蔡明亮私房菜「南洋咖哩雞」(照片:紀州庵文學森林提供)

➭最新活動:2022玩書節:音閱敘事曲

10月,我們固定辦「2022玩書節:音閱敘事曲」,今年會以音樂企畫為主,將邀請音樂創作人鄭宜農、作家顏訥、小白兔唱片主理人KK、樂評李明璁、陳德政等人進行對談。因為是音樂,聽覺感受非常重要,也會跟破牆展演空間合作,希望可以看到文學與音樂的有趣對話。

➤松山文創園區

主持人:最後一個點,我們來到了松山文創園區,在線上的是業務發展組的資深副理陸志豪先生。講到文創園區,會想到兩座山:華山與松山,不知這兩個園區有怎樣的差異呢?

松山文創園區業務發展組資深副理陸志豪

陸志豪:其實在口語上,我們比較常稱自己是「松菸」,可能比較好分辨一點。以差異性來說,松菸期許自己是臺灣的原創基地。文創這件事情,其實是可以用很廣義的面向闡述,它很多元,我們希望更聚焦在所謂的「原創性」,包含設計、藝術或商業不同面向。

在原創這個部分,大多數人會來松菸看展覽。我們園區的一樓都是比較偏B2C的商業空間,而二樓的區域,則會是與原創文化產業鏈結合的區域,包含創作者工廠,類似coworking space,有新創團體、獨立品牌,不同產業別如旅遊、設計類產業。二樓是辦公空間,一樓則是商業空間,可以就近合作與激盪。

主持人:有點像文創的科學園區,把產業的不同環節放在一起,看中間會有什麼化學變化。可以跟我們聊聊松菸的建築嗎?

陸志豪:松菸的菸廠在1937年開始興建,歷時3年多,1939年落成,僅完成了基本核心的區域,就是鍋爐房、機器修理廠、製菸工廠還有工作作業廠。辦公廳舍跟檢查室在1940年完工,因此,直到1941年才開始正式營運生產。

在當時的時空背景,松山菸廠算是全亞洲最先進的工廠,它導入了一個非常重要的概念:「工業村」。因為松菸位於臺北偏東區,當時相對較荒蕪,開發程度很低,因此當時做了很人性化的考量,導入了員工福利、生活需求等等,比方菸廠裡面有醫護室、育嬰室、廚房、池塘、男女的澡堂、運動場,以及廣大的宿舍區。

松山文創園區|開放時間:戶外空間24小時開放,室內空間09:00-18:00|地址:臺北市信義區光復南路133號(近捷運國父紀念館、市政府站)

松山文創園區內的巴洛克花園

主持人:80年前就有這樣的設備,現在很多的工廠都不一定會有這樣的設施。

陸志豪:是,菸廠中間甚至還有非常漂亮的巴洛克花園,不論在當時或放到現在,就像家恆大哥所說的,它算是非常奢華的工作環境。

➭最新特展:為改變而走:臺灣同志遊行20週年回顧展

主持人:假如有半天的時間,你建議如何在松菸消磨?

陸志豪:大部分的民眾應該都會先到非常現代的信義百貨商圈,來到我們園區之後,放眼望去,是身在古蹟的場域,生態綠意盎然,遠處則是101大樓、信義區現代化建築。這樣的衝突感,其實會讓人感到心情紓緩,到園區中看到自己感興趣的展覽或是一些有特色的店,不妨進去走一走。

10月有2個展可以推薦給大家,10/1到11/6有「為改變而走:臺灣同志遊行20週年回顧展」。藉由本展,重新展示歷屆同志遊行的主題,透過照片、影片、口述資料,再現人、事、時、地、物,以及這些事件對社會、政策、網路社群所造成的影響。重新回望同志發展歷史或臺北城市史中,種種不可磨滅的部分。今年同志大遊行將在10月29日星期六舉行,像忠孝東路這一條,其實也是同志遊行必經的一條主要動線,到時候也歡迎大家來體驗看看。

➭鄰近療癒美食:豆留文青:白天咖啡店,晚上餐酒館+光雕

想推薦給大家的Comfort food,是園區8/5才剛開幕的cama咖啡旗艦店「豆留文青」,在松山文創園區的鍋爐房。鍋爐房從前是提供整個園區動力的地方,算是發電的場所,用燃燒煤炭發電,產生動力。以前聞得到煤炭味,現在則是聞到咖啡香。cama也有一些特別為松菸打造的飲品跟餐點,比如水泥咖啡,在咖啡中加入調酒。白天是提供下午茶、輕食的咖啡廳,晚上則搖身一變,變成是餐酒館,特色小食也滿與眾不同的。這個空間適當地運用了鍋爐房的室內與室外,甚至有夜間的光雕投影。若聽眾有空來松菸,不妨來這裡走一走。

➤閱讀臺北二三事:文化快遞XOpenbook閱讀誌

Openbook閱讀誌特別攜手臺北市文化局的藝文資訊刊物《文化快遞》,用4集「閱讀隨身聽」節目,介紹發生在臺北市的各種藝文大小事,訪問自由工作者、藝文場館、還有藝文節慶揭密等等。本週起連續4週刊登,請別錯過。

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

中小學生讀物選介》閱讀偵探事件簿,說書+解謎邀請 ft. 鄭國威、敏迪、林靖、陳櫻慧、林薇

什麼是世紀最大的都市傳說?原來整個世界都被時鐘控制了?你知道章魚也很值得尊敬嗎?秀出青春本色,用推理拉開閱讀的序幕!本屆「中小學生讀物選介」推出「閱讀偵探事件簿」,把書本當成「推理現場」,邀青少年發揮事物的「觀察力」,沿著字裡行間的線索,一起解開書中的謎團、挖掘故事/知識有趣的真相。

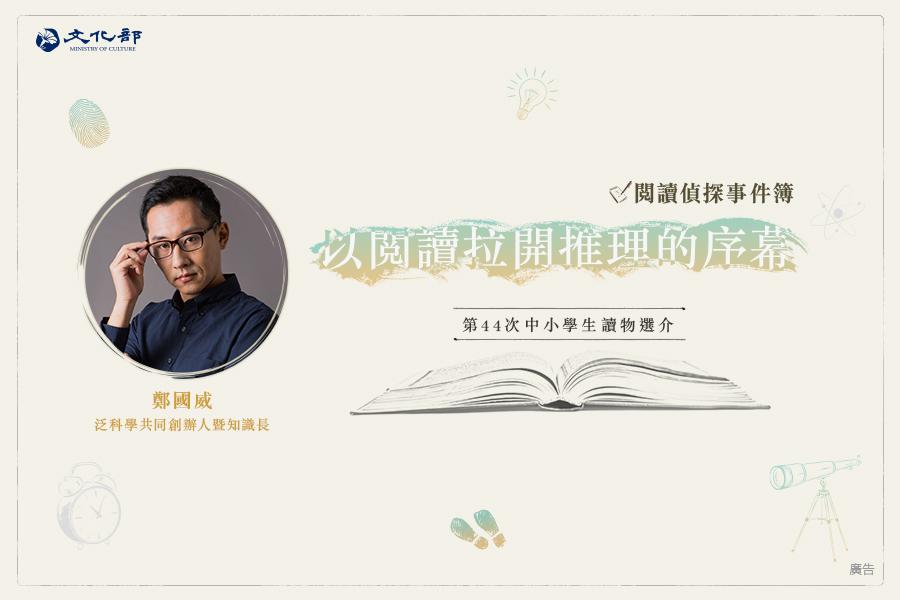

➤以閱讀拉開推理的序幕 ft.泛科學知識長鄭國威

「閱讀偵探事件簿」是泛科學知識長鄭國威、知名Podcaster敏迪、小紅帽創辦人林薇、小人小學-藝術治療師林靖、童書作家暨親子教養講師陳櫻慧等各領域專家,為本次「中小學生讀物選介」選書及拍攝的導讀影片。

鄭國威一開口就賣了好大的關子,說他從眾多書本中「發現了一個連老高都不知道的祕密」,還說為了保護自己的人身安全,所以他把線索放在影片之中,十足吊盡青少年讀者好奇的胃口。

泛科學是臺灣最大的科學網站及社群,身為文組的鄭國威結合了理科與文科兩種視角,推薦的首部作品口味就很重。《臺灣都市傳說百科》為國內第一本系統性收錄百則猛鬼廢墟、校園怪談、怪奇儀式與謠言異聞的專著,這些傳說怪談有其來龍去脈與各種變體,並隨著環境變遷,還在繼續複製演化中。裡面並包括嘉義人面魚、民雄鬼屋、政大蔣公騎馬銅像、東海大學女鬼橋等「知名景點」,滿可以搭配小旅行來場另類走讀。

《就算牠沒有臉》這本書名怪怪的,但不怕你不敢看,就怕你不願直視。原來書中探討了12個經常讓我們放棄思考的動物倫理問題,除了對動物處境的反思,作者情感真摯的優美文筆,也為書寫與處理這種多重價值觀的難題,做了很好的示範。

第四本書賭上的可不是爺爺的名義,而是整個國家的命運。令人眼界大開的本土推理小說《八尺門的辯護人》,鎖定社會真實的遠洋漁業、都市原住民、外籍勞工以及「到底該不該執行死刑?」等議題,邀你透過上帝視角,思辨這樁盤根錯節的命案與審判。

➤世界運作的祕密 ft. Podcaster敏迪

每天放送世界大小事的知名Podcaster敏迪,選書主題是「世界運作的祕密」。前陣子全球為英國女王的逝世悲傷哀悼,敏迪趁此就問你「搞得懂總理?總統?國王?等等元首的區別嗎?」《世界觀.給孩子的萬物大地圖》正好把這些複雜難懂的事變簡單了,還有不少趣味冷知識,通通都可以在裡面找到答案。

世界運作的另一個小祕密,是時鐘(也就是時間)居然可以宰制人類。《改變人類文明的12座時鐘》不是教你認識各國的鐘錶工藝,而是告訴我們時鐘的歷史演進,大大影響了人類的金錢、信仰、道德觀、甚至身分認同,生動地透過鐘錶史,叫我們看見文明的進化。

愛與和平是認識這個世界後最大的期盼。《我的非洲家人》是一個日本養牛家庭接待迦納實習生艾力克的真實故事,讓我們學會用人跟人的溫暖互動來抹去無知。敏迪說:「國際觀不是比誰去過的國家比較多,而是設身處地包容理解跟我們不同的文化與想法。」她還說世界不會停止轉動的,閱讀也不能停下來喔!

■不同方式看見生命 ft. 珍珠老師林靖

值得探究的課題不只有遼闊的世界,還有很多就發生在我們的內心與身邊。暱稱「珍珠老師」的家庭教育專家林靖,專長是引導孩童的情緒輔導及心理韌性的成長,她用4本很棒的故事書,帶大家用不同方式看見生命。

《人類圖鑑》則適合中高年級,內容介紹世上不同的人與物種,以及他們的生活方式。例如真的有紅色或紫色眼睛的人、也有生活在地洞裡的人,讓人不禁讚嘆世界真的好大,並從中學會接納每個人的差異。

喜歡小故事的人,不能錯過《全世界最感人的生物學》,它用溫暖的角度思考人以外的物種都如何生活,以及牠們的生老病死。像章魚媽媽用6個月不吃不喝來照顧小寶寶,直到慢慢死去,看完後會讓我們更加尊敬生命。

適合所有年紀孩子的是《再見的練習》,作者口氣淡淡的,卻有很深的情感。書中描述狗狗的日常與回家的路程,來帶出每個人生命中必修的「再見學分」。讀後會令人想擁抱身邊在意的人事物,並透過不斷練習,努力過好每一天。

■找到心的方向 ft. 童書作家陳櫻慧

童書作家陳櫻慧選書主題定為「找到心的方向」,她用說故事口吻帶領小讀者從心出發,發現書中奇妙的祕密。其中適合小小孩的是《阿啾在哪裡》,愉悅的視覺體驗中,藏著一個不說破的情節脈絡,藉由小女孩與好朋友阿啾發明各式各樣的小遊戲,從圖像隱藏的細節裡,來場推理思辨,享受找一找的樂趣。

接著是幾米的故事《繪本的夢想與實際》。幾米親身講述創作的心路歷程,包括遇到什麼困難?發生過哪些趣事?除了幫助有創作夢想的人循著前人軌跡跨出第一步、有機會從0走到1,也與我們的生命經驗產生共鳴,進而產生更多珍貴的意義。

如何與動物成為好朋友?《我的同學是一隻熊》描述山村少年與臺灣黑熊的邂逅交心,他們度過了整整一學期緊張刺激又充滿回憶的時光,現實裡帶著魔幻。從中也讓我們看見臺灣山林之美與環境議題,喚醒人類與大自然動人的情感連結。

➤對世界保持好奇 生活處處是驚喜 ft.小紅帽創辦人林薇

總是站在倡議第一線的小紅帽創辦人林薇,推薦的書裡藏有豐富的議題。她說,希望有一天世上所有的人,無論種族、性別認同等等任何的差異,都可以被好好的同理、平等的對待。並鼓勵大家:「許多我們習以為常的事都值得思考,讓我們用閱讀踏入好玩的世界,讓閱讀成為開始不是結束。」

接著她談到疫情,提到很多重大傳染病影響著全人類,逝去的人也比天災、戰亂來得多更多,面對COVID-19,前副總統陳建仁所著的《小大人的公衛素養課》很重要,它以簡明文字帶我們認識傳染病、瞭解如何與疾病共存,也學習保護自己與身邊的人。

「一天讀幾個,台語變輪轉」,《台語的鄉土口味》讓學習變有趣,非常有助於我們表情達意。且這本書就像辭典,介紹每個俚語與俗諺生成的文化背景,讓人循著語言的發展脈絡,穿越時光看見過去臺灣人的生活。

《看得見的人類大遷徙》包含許多近年全球關注的議題,特別推薦給對國際時事有興趣的讀者。人類的遷徙不僅旅遊、工作或求學,也包含語言、飲食、文化與物品的移動,對人們的生活方式有很大影響。閱讀這本書,就像跟著作者穿越歷史洪流,走遍了全世界,讓我們了解此刻身處的世界是如何形成。

➤大量優良讀物,絕對有益身心

本次中小學生讀物選介,從3,590種參選作品中精選出639種推薦讀物,歷時4個月浩大工程。評審團總召集人葉浩說:「評審時正值疫情突然加溫、感染人數是兩年半以來最高峰,期間一度人心惶惶,但書籍在各種影音媒體的衝擊之下,依然發揮著創造與記錄文明的力量,讓我們看見疫情隧道盡頭的光。」

選書過程中,8大類別評審無一不憚精竭慮。「如果孩子沒看到這本書就太可惜了!」圖畫書類評審賴嘉綾說,她是帶著這樣的心情選書的,因為現代孩子們課業繁重,升學壓力經過數代從來沒有輕鬆過,如果有機會得到大量優良課外讀物絕對有益身心。

自然科普類評審鄭國威也說,選書很累,還需要因讀者年齡跨度大而不停切換視角,並時時提醒自己別放進「不對勁」的書,最終就是希望孩子讀了這些優良讀物能感到「被賦能」。

在疫情衝擊下,許多評審也對出版單位在艱難中堅守品質感到欣慰。例如人文社科類評審魏貽君便表示:「文社科類書是偵測社會成熟度的關鍵指標,這份推介書單(當然仍有遺珠)毋寧是份讓人感佩的成績單。」文學翻譯類評審陳文瑤也說:「今年看到不少強調由原文直譯的作品,出版社有意讓讀者能讀到從原文而來的第一手翻譯,值得鼓勵。」雜誌方面,也有不少專為學齡前孩童與小學生製作的刊物,表現方式生動活潑,編製相當用心;部分公務機關發行的刊物,也可以看到令人眼睛一亮的製作。

此外,總結本次的評選結果,評審亦反應了若干建言。賴嘉綾指出今年有部分圖畫書資訊豐富但美感不足、繪圖草率,有如50年代教科書;或是將原本獲國際好評的書,包裝成教養重點學習書;甚至出現直接將廣告印在封面或大幅更改書名的奇特現象,誤導讀者。她說:「希望家長與圖書館的藏書不是有書就好,而是選讀品質好的書。」中小學生讀物選介所做的篩選與努力,就是最好的把關。

在評選項目方面,許多評審對越來越多有聲書、電子書、VR書突破傳統紙媒的藩籬,未來是否要另立項目也有所討論。甘耀明並提到,電子書上市時間往往比紙本書慢一、兩年,評審容易視為再版書而從嚴審核。將來有聲書更蓬勃成熟,也許可以另闢場域、選介推廣。

其他還有鄭國威指出,許多套書以單冊方式參選,有些則以套書方式參選,可能造成不公平的問題,也是有待討論的議題。陳文瑤則提出:「我們發現有許多美、日之外的作品並沒有報名參選,以致評審儘管知道一些好書,也無從推薦起,相當可惜。」

➤44次中小學優良讀物,有獎徵答抽好禮

「第44次中小學生讀物選介」邀請全國優秀的閱讀偵探們,於書本中探索未知,獲得新知。內容精采多樣,兼顧知識、趣味及啟發性。有讀者回饋表示:「多知道很多有趣的書籍,也很適合很久沒讀書的大人入手。」也有家長大讚:「推薦的書目都很不錯,省下我的挑選時間。」

為了將評審精心推薦的書單傳遞給更多人,期待此份書單成為學生、家長及老師們的選書指南,文化部特別於9月21日至10月30日舉辦有獎徵答活動,只要於活動期間內觀看說書影片,至官網「有獎徵答」專區、FB粉絲專頁進行答題,即可參加抽獎。

獎項包括「最佳偵探獎」、「推理小達人獎」、「FB好書帶回家獎」等個人獎,以及廣邀學校團體總動員參與的「愛書團體獎」,獎品有電子圖書禮券、「閱讀偵探事件簿」影片中專家推薦的好書等,總價值逾新臺幣7萬元。得獎名單預計於11月18日前公告於官方網站,歡迎立即上網參加活動,探索閱讀新世界。

除了有獎徵答活動外,文化部今年邀請眾多學校、出版社、實體及網路書店等單位辦理線上線下書展,系列推廣活動訊息將於官網和FB粉絲專頁依序發布,歡迎踴躍參與。

各項活動詳情及本次獲選書籍、評選報告,皆可於中小學生讀物選介官網查閱:

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量