報導》「我們並不輸國外」,從同好社團到文學基地:笑中帶淚的台灣推理作家協會20年

「徵文獎就像一盒巧克力,你永遠不知道下一篇是什麼味道。」這是冬陽為推協20年徵文獎所下的註腳,意表作品是累積的結果,完全不是一個協會所能控制。他提起生前推動推理小說不遺餘力的影評人景翔,曾不斷提醒協會成員及參賽者:推理小說就像車輪,想要前進,就必須推理(邏輯性謎團)與小說(文學性故事)達成平衡。冬陽說,這點在徵文獎開辦後的前幾年就已做到,可惜早年作品多元性較為不足,以致有段時間,打開投獎的稿件,都好像在看文字版的名偵探柯南。

但最近7、8年來,作品多元性已慢慢浮現,今年更可看出創作者借推理小說說自己故事的明顯意圖,主體的表述更強,且兼具推理的趣味與小說的流暢。因此即便參賽者競爭激烈,評審團卻評得心滿意足,咸認近年推理創作水準越來越高,已具備走進國際的能耐,一點都不輸國外檯面上的作品。

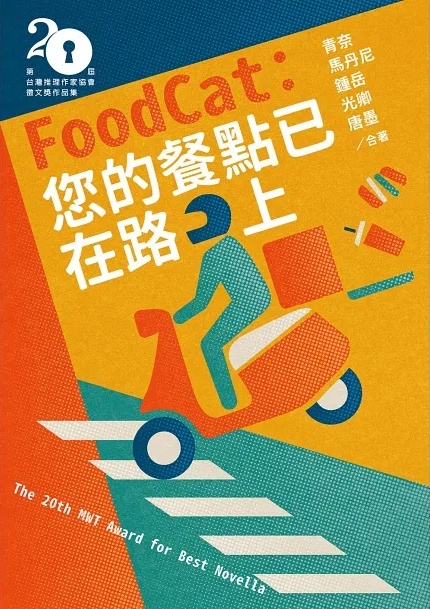

例如時空的多元,本屆入圍作品就有民國初期以香港九龍城寨為背景的〈冰室〉、古裝武俠題材的〈救風塵〉,也有貼合時下日常街頭風景的外送員〈FoodCat:您的餐點已在路上〉。置入個人關懷主題的,則有描寫女性婚姻與情感困境的〈冰涼的殺意〉,還有借宗教隱喻的作品〈不要相信保羅的話〉。

在評審團方面,推協也刻意多元化。冬陽說,台灣雖有各類徵文獎項,但不僅偏文學,也習慣從文學領域去挑選評審,「但推協的徵文獎不是評給圈內人看的,能從創作的『未來性』著眼的評審,才有助於台灣推理小說的往外擴延。」

例如本屆最年輕的評審是剛拿到博士學位的路那,是新一代研究者;推理小說看最多的杜鵑窩人,有將近40年的閱讀經驗;最了解國際版圖的譚光磊,引薦國內外推理小說無數;張亦絢不是標榜推理的作家,但她的文字中有推理;代表出版界的陳蕙慧,與推理小說一直有很深的淵源。

評審的觀點也隨著時代在改變。除了市場觀察與創作趨勢之外,近年越來越強調「新人獎的意義在哪裡?」冬陽認為辦獎不應只是造就「一書作家」,評審團必須看見作者是否有延續的潛力,因此每年頒獎典禮過後,推協都會安排評審跟入圍決選者進行交流。

「我見過很多不同的參賽者,有自我懷疑的,也有霸氣十足的,還有那種一開始覺得投稿不難、得獎後才驚慌失措(一臉『我出道了該怎麼辦?』)的新人。無論何種參賽者,我們發現最大共通點是他們(包括首獎得主)都想知道對手到底寫了什麼?自己為何能脫穎而出?相當在意其他作品。」

通常冬陽會對他們說:「你們是同一代的創作者,繼續往下寫,在文壇就會彼此見到對方,不會是敵人。」得了推理獎之後,能否「走到最後」才是重點。因為在台灣,更大的競爭者是「推理小說本身」,尤其在歐美日作品長期的強勢壓境下,如何卯足全力證明自己的創作是讀者心中很棒的推理作品,才是最重要的。

➤從徵文獎走到世界

如今20年過去,許多從徵文獎出道的推協成員,已陸續在海內外跨域交出漂亮成績。最膾炙人口的,莫過於天地無限《第四名被害者》改編影集《誰是被害者》,創下Netflix亞洲地區華語原創劇最佳紀錄,其作品並有多部已售出影視版權。而以《13.67》創下空前紀錄的陳浩基,已超越幾米,有望追上吳明益,成為授權最多語文譯本的華文作家,目前已知至少有3部作品在等待改拍。

同樣受推理創作者關注的「島田莊司推理小說獎」,也是獲得海外出版機會的一條路徑。該獎創辦時,推協成員發下毒誓:若無人入圍就集體剃光頭。事後果然連年皆捷,包括寵物先生、陳浩基、文善、胡杰先後摘下第一至三屆首獎,去年也由王元奪魁,至今推協成員已入袋島田莊司獎一半以上的獎項,並已有多部台日中泰等語的作品出版。

冬陽並提到:「繼陳浩基打頭陣之後,韓國幾乎簽了他所有作品,後來臥斧的《FIX》也去到韓國(由茁劇場改編為影視作品),今年李柏青《歡迎光臨康堤紐斯大飯店》在韓上市,寵物先生也有一本台灣尚未付梓的小說在韓國居然搶先出版了。」

來到近期,寵物先生得獎作《虛擬街頭漂流記》除將改拍電影,最近也滲入非推理領域,出現在台北文學館「尋人:西門少女」特展中,以作品承載時代紀錄、標示跟城市的關係。冷言近日以《上帝禁區》參與國立臺灣文學館與日本松本清張紀念館的交流活動,並和薛西斯《K.I.N.G.:天災對策室》獲選台灣十部原創IP,將隨文策院赴釜山參加「韓國亞洲內容暨電影市場展」。

➤推理是聖杯,推理作家協會就是圓桌騎士

台灣能辦到20屆的小說獎屈指可數,推協可說已成推理界傳統跟文化的一環,但回首來時路,冬陽仍不得不說當年實在有點太瘋狂。

「那是個單純而美好的年代,一個晚上會讀兩到三本推理小說,然後興沖沖到網上貼文、掛MSN跟其他同好閒聊。在還沒有同溫層這個詞的年代,只因大家都是推理迷,感覺好像凝聚起來,就可以『幹大事』、為推理小說做點什麼,靠的全是自嗨與傻勁。」

推協草創初期十分克難,僅稱得上是一堆大學窮小子「用愛發電」的跨校社團,就像台灣寫推理小說幾乎沒有人是專職作家一樣,推協幹部成員也全都是無給職。

「忘記是哪一年了,協會運作起來後,大家在討論台灣推理小說接下來要如何發展,踏入社會我們還能燃燒這樣的熱情多久?最後在毫無指定下,我們有人會寫作,就決定去當作家,有人對閱讀有興趣,就去當編輯,而我就是跑去接編輯這個位子的人。」

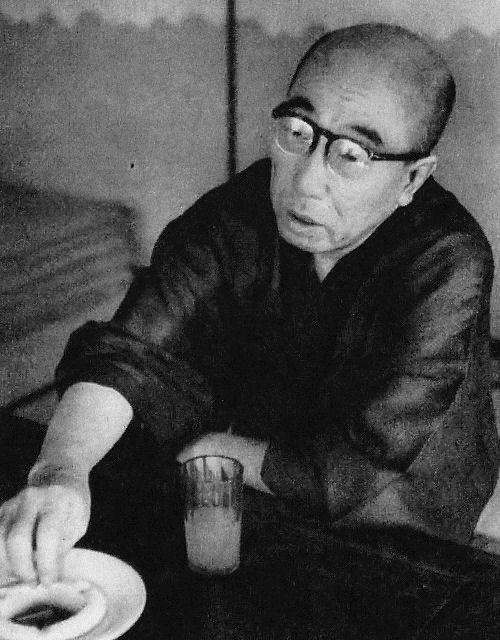

寵物先生、洪宏嘉、林斯諺、冬陽(後)、知言(前)、冷言(後)、杜鵑窩人(中)、既晴(前)、秀霖(後)、哲儀(前)、陳嘉振。(圖片提供:冬陽)

如果推理是聖杯,那麼這群人就是圓桌騎士,為追尋推理小說的未來,各自奔赴漫長的旅途。冬陽其實是個理工男,大學所受訓練跟出版八竿子打不著一起,如今卻成為資深編輯、評論家、專欄作者、講師、活動策畫、節目主持人,已經「把斜槓玩成本業」,還要為協會忙進忙出、搭橋造飯。但20年一路走來,冬陽認為自己自始至終堅持固守的,就是推理小說。

「協會當年還只是個小學生,現在說的國際交流,那時只能算是出國開眼界——原來人家辦了50年的日本推理作家協會長這樣,我們的未來也會這麼美好嗎?他們有大作家江戶川亂步,台灣也能出現這種等級的作家嗎?對未來大家都難以想像。」

推協長期經營華文推理,包括臺、港、中國、馬來西亞、旅居西方的華文作者,但相較日本67年歷史的江戶川亂步獎,仍大巫見小巫。「日本推理作家協會人數超過500人,台灣70人上下;他們每年收件400篇,我們約70篇。台灣類型小說創作就是個『後來者』,但沒關係,我們就接受這些,繼續往前走。」

推協成立10年時,成員開始思忖下一個10年,不能再像社團交接似的,年復一年做同樣的事,必須啟動外部的合作,包括產業與政府。「那時有些徬徨,當初跟我年紀相仿的人,可能因為閱讀『謀殺專門店』而有共通話題,但現在的新讀者在哪裡?他們長怎樣?他們都還在讀嗎?如今推協年輕一輩的話題是追劇,更年輕的一代可能看的是《屁屁偵探》繪本。」

冬陽說,未來的推理有許多改弦易轍的事正在發生:許多創作裡都包含推理元素,比如日本面向大眾的娛樂小說、比如近年直木賞的評審,也幾乎都寫過推理小說。推理也不只發生在小說裡,更發生在影劇、動漫及各式各樣的創作之中,它不再是單一的小說類型,而是更廣泛成為一種說故事的方法。

江戶川亂步在其破案筆記中曾提到,早在偵探小說型式出現後的百年間,所有人類能想得出來的詭計就已開發殆盡。它最初的語言,就是包裹引人入勝的糖衣,想方設法勾起人們的好奇。冬陽認為,推理元素如今甚至已溢出創作領域,被外擴到成為各種資訊散佈的策略,當大卡司、大製作也不再是保證時,它能讓串流平台app一經打開,話題就被迅速傳誦。

「推理對我有什麼好處?既不能減肥,也不能抗癌,只是打發時間很棒而已。」冬陽過去常聽人這麼說,但如今推理可以應用在身邊很多事物上,人們想活在變化快速的世界裡,就要懂推理,且要讀得懂推理,感覺更像一種生活技能,「而且是個很不錯的技能。」

曾有影劇業人士坦言,不是他們主動要去找推理劇,而是被大數據的演算結果推著不得不去找推理。連劇組(包括燈光道具)都在看推理小說,以打磨擴充自己的本事。

推協篳路藍縷、笑中帶淚地走過20年。冬陽說:「現在協會光是要去快速回應外部的各種變化,可能也沒時間哭了。」尤其串流平台突然興起,內容產業發生翻天覆地的改變,創作也比過去更辛苦。為了因應,徵文獎承辦人也從不固定轉為專任,原先不少首獎得主都曾擔任承辦人,例如寵物先生、陳浩基、天地無限、四維宗、餅乾怪獸等等,現在則落在小云、小K肩上。不管成員處於什麼位置,都盡心盡力為推理創作貢獻。「如何讓創作者長長久久走下去,是協會一直放在心上的課題,或許10年20年後,這段歷程也將成為讓未來的我們津津樂道的事。」

➤推理能走到哪?跨界沒問題

為協助新人面對自己的關卡、支撐他們後續的創作,推協在2014至19年間,和金車文教基金會合辦多屆推理創作課程,可惜這幾年因疫情因素停辦,目前正斟酌是否改為線上。

推協舉辦的課程,報名者一次可達上百人,其中三成未必是為創作目的而來,而只是試圖透過寫作課程增進閱讀樂趣的讀者;其他人也不純然是想寫小說的創作者,還有不少想當編劇、做遊戲(密室逃脫、桌遊、手遊等)的人。課程方面,則包括有作家或編劇的寫作經驗分享,警察、鑑識人員、律師、法官等的專業知識,也有編輯談出版市場。

「今年幼獅寫作營找我去講推理小說,我發現需求好像又不太一樣了。過去推理可能講法則、講套路,講人物怎麼塑造、詭計怎麼設定,現在反而大家比較想知道如何從生活中取材,除了天馬行空的故事外,還要能回到主題、呼應現實。我在廣播節目中,也遇過來賓說他很想談生與死、罪與罰,只是這麼嚴肅的主題要怎麼轉換,才能給讀者不是啃哲學書的感覺?」

冬陽還舉9月甫出版《初心村的偵探事務所:那天,他失去了心》的新秀作家會拍動為另例。由於會拍動當初獲得第18屆徵文獎的作品較接近輕小說,因此他對推理小說讀者如何看待自己的新作不太有自信。冬陽對這件事也很好奇,「輕小說其實包容了我們所知的各種小說類型,歷史、武俠、間諜、科幻、奇幻都在裡面,我認為推理故事發展下去,也可以是輕小說化的情節,因此我對他說,你作品裡的無厘頭會吸引到輕小說讀者,是很跨界的,只要是好故事,就無需遮遮掩掩,而是繼續把它發展出來。」

以上種種,都是推協下個階段辦理課程時必須思考的。冬陽認為,未來不再是學生式、套路式的提供新手練功祕笈的推理補習班,也許應該化整為零,依各自目的的不同,為卡到瓶頸或有疑問需要解答的創作者,客製化地單獨上一門課,藉由互動引導來取得自己所需的技能。

➤這本超好推──台灣推理可以更有自信

除了以作品頻繁與國際交流之外,近年推協跟產官學界也有密切的合作,包括文化部、文策院、地方文化局、台文館等,都陸續想將台灣推理發展做一番整理。此外,自去年起,推協和Readmoo合辦「推理跑讀事件簿」,每個月利用Google Meet舉行線上主題活動,分享閱讀、創作與專業知識。今年起,推協則在復興電台開設「偵探推理俱樂部」節目,每週一晚上9-10點介紹推理情報、邀請來賓談書聊劇。

值得一提的是,推協將在10月仿效日本「這本推理小說真厲害」,與Readmoo合作「2022這本超好推」,此「推」語帶雙關,一是推理、二是推薦。與日本最大差別是,選書人並非作家或編輯等專業人士,而是由讀者票選過去一年出版的推理類電子書TOP 20,含5本中文創作和15本翻譯書。

「這麼做有幾個目的,首先是為了協助海外版權銷售。因為台灣市場太小了,書賣得再好,所得數字對外譯推廣也起不了太大作用,有了年度TOP 20,未來就可以理直氣壯說『這5本中文創作與國外作品並駕齊驅,是台灣讀者最喜歡的小說』。其次是提供一個讓讀者參與的機會,並藉此在電子書平台慢慢形成閱讀社群,這是目前傳統推廣通路較欠缺的部份。」

回到推協對未來的布局,冬陽說,疫情打亂了許多的計畫,但也培養了一些韌性。眼見串流平台崛起、突破區域界線,為創作者帶來許多機會,台灣想打開門趕上世界,需要很多橋接轉譯的工作,推協的角色在未來將越發重要。

而從推協歷年徵文獎可發現,創作者能量持續在向前滾動,雖然規模不大,但質量已經達到,出版社編輯大可勇敢大聲講出來:「我們並不輸國外。」

有些事情,應該更有自信地往前推動。「我的第一份工作就是編輯,那時我的主管對我說,你一年做多少本書,就有多少嘗試成功的機會。」冬陽認為,出版非常薄利,但門檻相對低,應該要有更多資源跟努力放在這一塊,讓打出去的子彈變多。當擁有足夠的能量可以正向循環的時候,就有基礎、底氣,朝向未來繼續積攢與延續。●

台灣推理作家協會第二十屆徵文獎頒獎典禮暨 第二十一屆年會

➤時間:2022/9/24(六)14:30(14:10開放入場)

➤地點:兆基商務中心和平大講堂(台北市中正區和平西路一段15號)

➤活動資訊:FB活動頁

➤年會主題:小說原創和影視改編的跨界轉生

➤主持人:陳國偉

➤來賓:李柏青、薛西斯、蕭瑋萱

|

|

|

作者簡介: 青奈,十三歲時因一本《福爾摩斯探案集》開始對偵探推理類小說產生興趣,大學修新聞傳播專業,接受了初步的寫作訓練。於二○○八年起在《歲月推理》、《推理世界》等雜誌發表〈不會說話的證人〉、〈穿裙子的男人〉、〈充滿疑惑的本命年〉等短篇小說,二○一九年十月以《杯水婚姻》入圍第二屆「華斯比推理小說獎」決選,並刊發於「超好看故事」APP。希望以後能創作更多貼近日常生活的推理作品。 馬丹尼,香港人,八十後,正踏入人生的「初中年」階段,渾渾噩噩,努力生存,沉迷電影,尤愛黑色與恐怖電影,喜讀推理小說。 鍾岳,以PTT的ID tecscan寫作BL小說,喜歡去郊外爬爬小山,為了參加徵文比賽所以取了個中文筆名鍾岳,後來順利入圍第十八屆的台推徵文獎。很高興這個筆名兩年後再次派上用場。 光卿,居住於台灣北部,經常聲稱自己寫的是奇幻,實際上三不五時就會歪到別的地方去。從學生時代寫到社畜,一概使用相同筆名,網路上總是掛著青蛙的頭像,因為任何事情都是單純最好。 唐墨,本名林恕全,國立台北教育大學語文與創作學系碩士班畢業。世新大學兼任講師。喜劇演員。台灣推理作家協會成員。 |

現場》對我來說,一切都是寫作:劉梓潔談《化城》

睽違5年,作家劉梓潔於2022年7月推出全新散文創作《化城》,8月在紀州庵文學森林舉辦新書分享會,久違地與讀者朋友見面,親自面對面分享這幾年來的寫作歷程。

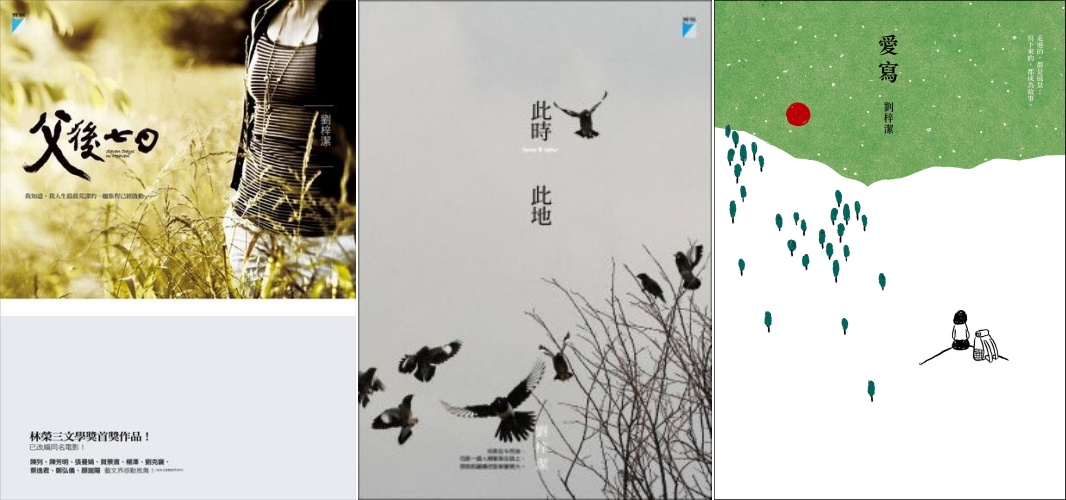

劉梓潔最早是寫作短篇小說,後來因緣際會,推出的第一部作品反而是散文集《父後七日》,第二本同樣是散文集《此時此地》,描寫單次的旅行,與當地人事物連結而產生的一些交會體驗。交出數本長短篇小說集之後,2017年的散文集《愛寫》寫出從小到大對文學的喜愛,如何成為一個愛寫的人;新近問世的《化城》則奠定了寫作行者的姿態,不停地走,不停地寫。劉梓潔用小說家的膽敢、寫作者的眼睛和編劇家的心腸,將路上的心碎傷痛帶回文字裡安頓。

談到過去12年的寫作歷程,劉梓潔把自己分為兩個身分,一半是影視編劇,一半是小說家。她用寫劇本的收入來養寫小說的自己,寫作就是她生活的全部,不時在散文和小說之間轉換。

「老實說,我覺得散文是一個文類,有別於小說,寫真實經驗叫散文,寫虛構故事叫小說。但對我來說,寫真實經驗能不能真的叫散文呢?我心中還是有一個標準,像是〈父後七日〉。文學獎的散文有幾個標準,大概三到四千字左右的長度,主題要鮮明,雖然名為散文,但不是閒散的、鬆散的,裡面的主題意識和結構形式、技巧等等是強過小說的,因為只有三、四千字。」劉梓潔說道。

在《父後七日》之後出版的三本散文,對劉梓潔來說都不是這樣的散文。《化城》可以看到最長的篇幅有將近6000字,她現在已不追求所謂的文學獎散文的篇幅和寫法,認為這樣書寫是更自由的。她直白表示,如果《化城》的文章去投文學獎都不會得獎(笑),首先字數就不太符合規定,也沒有那麼明顯的主題意識或情節結構,沒有經過那麼精心的布局。對劉梓潔來說,它們就像是遊記,是評論,是隨筆。

《化城》後半部收錄了一些結合旅行和看劇的筆記,劉梓潔覺得它們是可以和讀者分享的筆記,同時也是《希望你也在這裡》和《化城》的對照——作家鄧九雲曾表示覺得在《化城》好像看到了小說家的筆記,去年的小說《希望你也在這裡》同樣寫到京都、西藏,但屬於作者的旅遊筆記卻是在《化城》才真正地被看見。

如果劉梓潔的小說有個原型,散文就是她筆下所有故事的起點,許多劉梓潔個人的經驗,許多故事都是圍繞旅行展開,比如《此時此地》。《化城》書中很多是《此時此地》沒講完的東西,像是未完待續,兩本書擺在一起讀,也會有微妙的化學作用。

說到旅行對自身的意義,劉梓潔說這要講到《化城》為什麼叫「化城」。這個詞是出自佛經《妙法蓮華經》〈化城喻品〉,意思是幻化之城。但《化城》並不是一本佛學書,劉梓潔整理5年來非小說的書稿時,看到其中有一篇Openbook邀稿的「書人生」故事,當時她正在讀《妙法蓮華經》,便把心得記了下來。

會開始讀《妙法蓮華經》,是因為覺得佛教故事有趣。好朋友跟劉梓潔說你是寫作的人,《妙法蓮華經》是最好入手的,其中的第七品〈化城喻品〉,講到一位法師帶領一群弟子要前往極樂世界,這條路非常艱辛,有些弟子中途退縮不想再走下去,這時,慈悲的佛陀變出一座幻化之城,對學生們說先進來歇息,等到你不感覺疲累了再繼續上路。弟子進去後不想再出來,於是佛陀說:汝等當前進,此是化城耳。

劉梓潔看著5年來去過這麼多地方、這麼多趟的旅程,自問這些城市對自己的意義到底是什麼?其實就是「汝等當前進,此是化城耳。」去過的每個地方,都是在她寫作或人生路途中短暫歇息的旅次而已,她要做的應該是繼續往前走。

就像第一本書《父後七日》銷售成績頗佳,但劉梓潔還是要繼續前進。中間也許有得獎沒得獎、有賣得好沒賣好的書,對她來說都是化城。

新書中的〈波卡拉往事〉是很特別的一篇。旅遊回來後,劉梓潔其實很少回想起波卡拉,因為當地的觀光生態過於混亂。經過好幾年,直到發生台北捷運無差別殺人事件,劉梓潔在新聞上看到其中一位罹難者的照片,他和波卡拉的一家圍巾店老闆合照,劉梓潔也與同一位老闆合照過,看到時很震撼。曾經一樣是自由自在的快樂旅人,背著背包到波卡拉去跟旅途上相遇的當地人合照,但幾年後這位旅人卻不幸變成捷運上無辜喪命的罹難者,這件事也令劉梓潔深思,因此動筆寫下這篇。

提到〈搞不定:文學獎及其他〉這篇,劉梓潔說文學獎對她來說是很幸運的推動力,寫作路上很像摸著石頭過河,能摸到一顆穩定不會晃動的石頭,是十分幸運的。如何累積石頭來幫助自己渡到文學的彼岸,是很重要的事情,劉梓潔慶幸自己走過來了,可以稱自己為作家。

劉梓潔回憶先前在報社當記者,以及在琉璃工坊當文案的時候,覺得自己做著跟寫字相關的工作,可以用寫字的專長來餬口就好了,其實很少記得要寫這件事情。

有時候不是你想不寫就可以不寫的,劉梓潔現在已經到了做什麼都是為了寫的狀態,也許有一天賣雞蛋糕,也是為了可以寫作。現在對劉梓潔來說,一切是寫作。

劉梓潔也預告,目前正在寫的下一本書,會是睽違很久的短篇小說集。●

作者:劉梓潔

出版:皇冠文化

定價:320元

【內容簡介➤】

作者簡介:劉梓潔

1980年生,彰化人。作家、編劇,現為逢甲大學人文社會學院助理教授。

2003年,以〈失明〉獲得聯合文學小說新人獎;2006年以〈父後七日〉榮獲林榮三文學獎散文首獎,並擔任同名電影編導,於2010年贏得台北電影節最佳編劇與金馬獎最佳改編劇本。近年並跨足電視,擔任《徵婚啟事》、《滾石愛情故事》編劇統籌。

著有散文集《父後七日》、《此時此地》、《愛寫》,短篇小說集《親愛的小孩》、《遇見》,長篇小說《真的》、《外面的世界》、《自由遊戲》、《希望你也在這裡》。

劉梓潔臉書專頁:www.facebook.com/eessayliu

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量